棉花黄、枯萎病品种(材料)抗病性鉴定

- 格式:ppt

- 大小:14.40 MB

- 文档页数:66

棉花种质资源黄萎病抗性剖秆鉴定棉花是世界上重要的经济作物之一,而黄萎病是危害棉花生产的重要病害之一。

为了提高棉花对黄萎病的抗性,为棉花生产提供更多的种质资源,科研人员经过长期的研究和探索,取得了许多成果。

通过剖秆鉴定棉花的黄萎病抗性是一项重要的工作。

一、黄萎病的危害黄萎病是由黄萎病菌引起的一种棉花根部病害,其主要危害棉花的根系和茎部。

黄萎病是一种土壤传播的真菌病害,主要通过棉田土壤中的黄萎病菌感染棉花。

黄萎病的主要症状是:植株生长停滞、叶片变黄、枝干逐渐枯死。

严重的黄萎病感染会导致棉花的叶片凋萎、植株死亡,对棉花的产量和品质造成严重的影响。

二、棉花种质资源的重要性棉花种质资源是指在自然界中存在的各种具有遗传差异的棉花种质资源,是棉花育种工作的基础。

棉花种质资源的丰富性和多样性,直接影响到棉花育种的成功和效率。

对棉花种质资源进行合理的收集、分类和保存,对于提高棉花产量、品质和抗逆性具有重要的意义。

剖秆鉴定是一种用来测定植物对病害抵抗能力的方法,主要是通过切割植株茎部,观察并评价秆部组织的变化。

在棉花黄萎病的抗性剖秆鉴定中,科研人员将不同种质资源的秆部取材进行剖切,观察并评价其抗性表现,有助于筛选出更具有抗性的种质资源,为后续育种工作提供更多的可能性。

剖秆鉴定是一项细致而繁琐的工作,需要科研人员进行精心的操作和观察。

常用的剖秆鉴定方法主要包括以下几个步骤:1.剖切准备:选取已感染黄萎病菌的棉花植株,将其茎部进行横向剖切。

剖切部位包括茎部基部、中间部和上部,以全面观察秆部组织的变化。

2.观察评价:观察并评价被切割后秆部组织的变化情况,包括坏死程度、褐化程度、导管堵塞情况等。

3.数据记录:对观察到的秆部组织变化情况进行详细的记录,包括图片记录和文字描述。

4.结果分析:对于观察结果进行统计和分析,筛选出具有较高抗性的种质资源。

通过对棉花种质资源进行黄萎病抗性剖秆鉴定,可以筛选出更具有抗性的品种和种质资源,为棉花育种提供更多的可能性。

棉花抗黄萎病鉴定技术研究*吴征彬李静冯纯大张金发摘要以相对抗性指数(IR )和相对抗病效果(ER)作为抗病鉴定指示所得鉴定结果完全一致。

在花铃期黄萎病发病高峰时所作的病情调查,其发病程度一般轻于拔杆前的剖杆考查结果,但两者呈极显著正相关。

将两个时期的调查结果平均后进行综合评价,则会使抗病鉴定结果更为准确可靠。

关键词棉花黄萎病抗病鉴定相对抗性指数(IR ) 相对抗病效果(ER)1.4 统计分析将3个重复调查的数据合计,用各材料的总和进行棉花抗病性分级,尽量消除重复间的误差对抗病鉴定结果的影响。

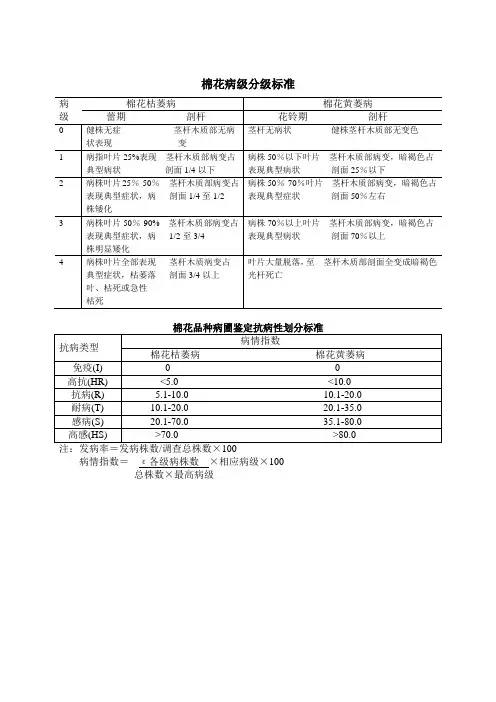

各项指标的计算公式如下:病情指数=〔(∑各级病株数×相应病级)/(总株数×最高病级)〕×100相对抗性指数IR=校正系数K×鉴定材料病指K=50/感病对照品种的实际病指,50为规定感病对照的标准病指相对抗病效果ER=〔(感病对照品种病指-鉴定材料病指)/感病对照病指〕×100计算出相对抗性指数(IR )和相对抗病效果(ER)后,按表2的标准对棉花的抗黄萎病性进行分级[5]。

2 结果与分析2.1 两种抗病指标的比较分别以相对抗性指数IR 和相对抗病效果ER为抗病鉴定指标[6],按照表2的抗病分级标准,对1997~1998年2年所鉴定的76份次材料进行抗病分级,2种方法所得的鉴定结果完全一致。

其中:高抗材料3份次,占鉴定材料的3.9%;抗病26份次,占34.2%;耐病35份次,占46.1%;感病12份次,占15.8%。

棉花黄萎病的抗性材料之间存在较大差异,相对抗指最低的川239仅4.2(ER 为91.6),最高的“3107”达45.3(ER9.5),结果说明供试材料的基因型差异较大,它们在遗传背景方面也具有较好的代表性。

2.2 两个时期抗病鉴定结果的比较以1998年资料为例,花铃期调查结果(表3),39份鉴定材料的平均相对抗指为18.7,平均相对防效为62.7。

棉花抗病鉴定结果,高抗材料1份,占鉴定材料的2.6%;抗病24份,占61.5%;耐病13份占33.3%;感病1份,占2.6%。

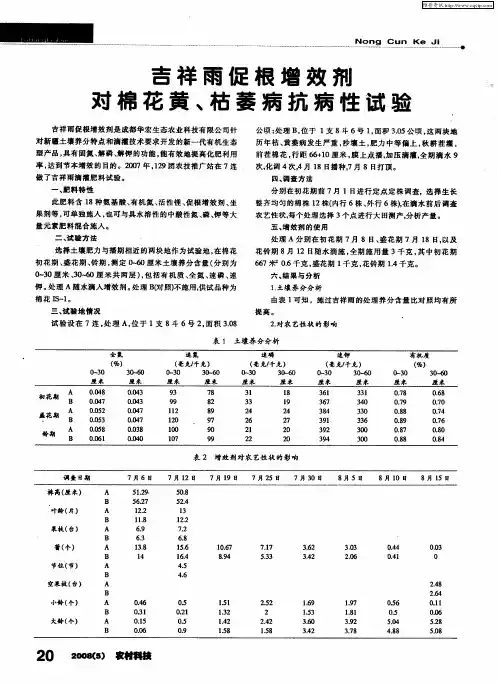

棉花品种(系)抗枯,黄萎病性鉴定

吴蔼民;顾本康

【期刊名称】《作物品种资源》

【年(卷),期】1999(000)001

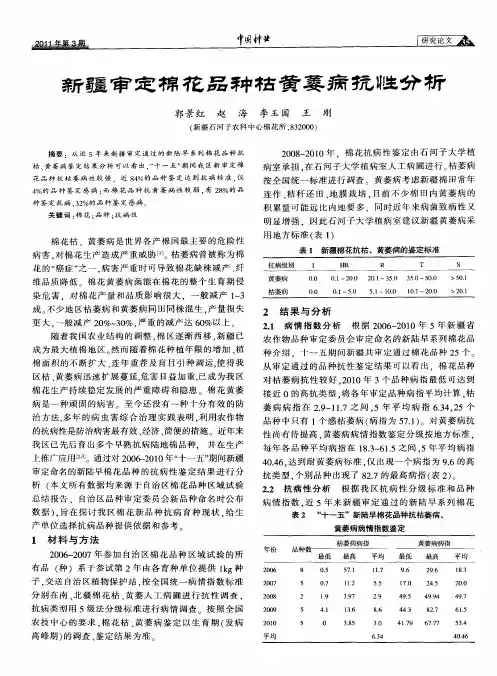

【摘要】在均匀一致的黄,枯萎病病圃中,分别对1259份,426份品种进行黄萎,枯萎病抗性的鉴定。

结果是:黄萎病高抗材料为8份,占0.64%,抗病材料79份,占6.27%,枯萎病高抗材料3份,占0.70%,抗病材料8份,占1.88%,在重复鉴定的15材料中,134份结果一致,占88.16%。

【总页数】2页(P29-30)

【作者】吴蔼民;顾本康

【作者单位】江苏省农业科学院植保所;江苏省农业科学院植保所

【正文语种】中文

【中图分类】S562.02

【相关文献】

1.棉花新品种(系)抗枯、黄萎病性鉴定及评价 [J], 江怀仲;李琼芳

2.2009-2013年江苏省棉花品种区域试验参试品种(系)抗枯、黄萎病性评述 [J], 林玲;张昕;邓晟;宋锦花

3.2001-2013年河南省棉花品种区域试验参试品种(系)抗枯、黄萎病性评述 [J], 冯自力;师勇强;李志芳;赵丽红;冯鸿杰;朱荷琴

4.棉花品种(系)抗枯萎黄萎病性鉴定研究 [J], 邓先明;刘光珍

5.2015-2019年河南省棉花品种区域试验参试品种(系)抗枯黄萎病性评述 [J], 赵丽红;冯自力;魏锋;冯鸿杰;张亚林;朱荷琴

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

棉花品种抗黄萎病鉴定及品种比较试验

佚名

【期刊名称】《中国棉花》

【年(卷),期】1975(000)004

【摘要】多年实践证明,采取以抗病品种为中心的综合防治方法,是解决棉花枯、黄萎病的有效措施。

由于群众性防治的蓬勃开展,创造了大面积综合防治样板,尤其是对枯萎病的防治,更取得了可喜的成果。

但是,在枯、黄萎病混生地区,随着抗枯萎病品种的选育和推广,枯萎病受到了控制,而黄萎病又有所抬头;原黄萎病区,由于抗黄萎病品种尚不能满足生产的需要,不仅黄萎病有了发展,部分地区还传入和蔓延了枯萎【总页数】3页(P24-26)

【正文语种】中文

【中图分类】S5

【相关文献】

1.对新疆新育成和引进的71个棉花品种(系)抗黄萎病鉴定结果初报 [J],

2.不同棉花品种抗黄萎病性与产量性状的关系 [J], 张渴锐

3.我国棉花品种抗黄萎病鉴定存在的问题及对策 [J], 马存;简桂良

4.蛭石沙土无底纸钵定量蘸菌液法鉴定棉花品种(系)的抗黄萎病性 [J], 朱荷琴;冯自力;李志芳;赵丽红;师勇强

5.我国棉花抗黄萎病新品种选育技术居国际领先——“棉花抗黄萎病中植棉系列新品种选育及应用”成果鉴定现场会在新乡召开 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

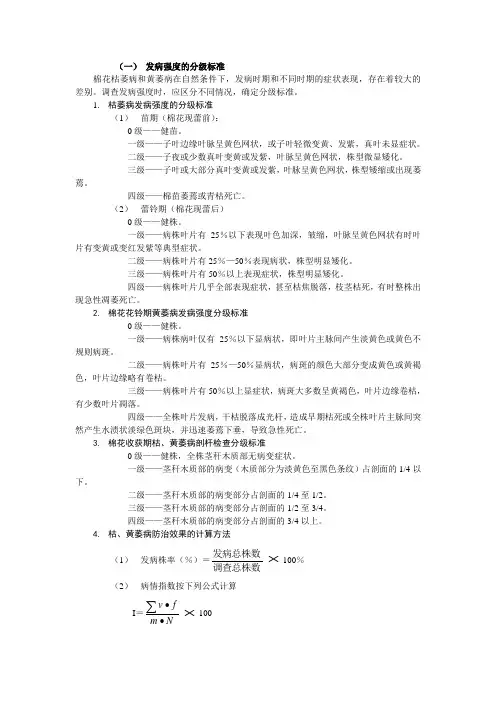

(一) 发病强度的分级标准棉花枯萎病和黄萎病在自然条件下,发病时期和不同时期的症状表现,存在着较大的差别。

调查发病强度时,应区分不同情况,确定分级标准。

1. 枯萎病发病强度的分级标准(1) 苗期(棉花现蕾前):0级——健苗。

一级——子叶边缘叶脉呈黄色网状,或子叶轻微变黄、发紫,真叶未显症状。

二级——子夜或少数真叶变黄或发紫,叶脉呈黄色网状,株型微显矮化。

三级——子叶或大部分真叶变黄或发紫,叶脉呈黄色网状,株型矮缩或出现萎蔫。

四级——棉苗萎蔫或青枯死亡。

(2) 蕾铃期(棉花现蕾后)0级——健株。

一级——病株叶片有25%以下表现叶色加深,皱缩,叶脉呈黄色网状有时叶片有变黄或变红发紫等典型症状。

二级——病株叶片有25%—50%表现病状,株型明显矮化。

三级——病株叶片有50%以上表现症状,株型明显矮化。

四级——病株叶片几乎全部表现症状,甚至枯焦脱落,枝茎枯死,有时整株出现急性凋萎死亡。

2. 棉花花铃期黄萎病发病强度分级标准0级——健株。

一级——病株病叶仅有25%以下显病状,即叶片主脉间产生淡黄色或黄色不规则病斑。

二级——病株叶片有25%—50%显病状,病斑的颜色大部分变成黄色或黄褐色,叶片边缘略有卷枯。

三级——病株叶片有50%以上显症状,病斑大多数呈黄褐色,叶片边缘卷枯,有少数叶片凋落。

四级——全株叶片发病,干枯脱落成光杆,造成早期枯死或全株叶片主脉间突然产生水渍状淡绿色斑块,并迅速萎蔫下垂,导致急性死亡。

3. 棉花收获期枯、黄萎病剖杆检查分级标准0级——健株,全株茎秆木质部无病变症状。

一级——茎秆木质部的病变(木质部分为淡黄色至黑色条纹)占剖面的1/4以下。

二级——茎秆木质部的病变部分占剖面的1/4至1/2。

三级——茎秆木质部的病变部分占剖面的1/2至3/4。

四级——茎秆木质部的病变部分占剖面的3/4以上。

4. 枯、黄萎病防治效果的计算方法(1) 发病株率(%)=调查总株数发病总株数⨯100%(2) 病情指数按下列公式计算I =Nm f v ••∑⨯100公式中I代表病情指数,v为病级,f为该病级中发病株数,∑为总和,m为病级的最高级,按上述分级标准m=4,N为调查总株数。

棉花黄萎病Cotton Verticillium Wilt棉花黄萎病是棉花生产中最重要的病害,也是全国农业植物检疫对象之一。

从1891年美国首次发现到如今,已遍布世界各主要产棉区。

我国于1935年在由美国引进斯字棉时传入,后随棉种调运不断扩大。

1973年普查,全国枯、黄萎病发生面积36.98万hm2,占统计棉田的10%;1977年发展为57.24万hm2,占统计棉田的12.12%;1979年增至71.17万hm2 ,占统计棉田的18.2%;1982年扩展到148.2万hm2,占当年植棉面积的31.26%;其中纯黄萎病田面积13万hm2,占病田面积的8.7%;截止20世纪80年代末,棉花黄萎病已遍及全国18个省、市、自治区的478个县(市)。

进入90年代,黄萎病扩展速度更快,尤其1993、1995和1996年连续3年在全国范围内连续大发生,有些重病田病株率高达80%~90%,并出现成片病株落叶成光秆的棉田,损失相当严重。

据估计,我国棉花黄萎病的发生面积每年大约为266.7万hm2,占全国植棉面积的一半,重病田133.3万hm2,每年损失皮棉约为200万担。

黄萎病为害棉花造成的损失程度因症状类型、发病早晚及受害程度而不同,现蕾开花期发病损失率可达70.9%~88.8%;盛花期发病损失率为41.6%~48.6%,落叶型和急性萎蔫型黄萎病株易死亡,损失更重;棉花黄萎病已成为我国棉花持续高产稳产的主要障碍。

症状黄萎病一般在现蕾后才开始发生,开花结铃期达高峰。

其症状主要分为如下类型。

普通型:病株症状自下而上扩展。

发病初期在叶缘和叶脉间出现不规则形淡黄色斑块,病斑逐渐扩大,从病斑边缘至中心的颜色逐渐加深,而靠近主脉处仍保持绿色,呈“褐色掌状斑驳”,随后变色部位的叶缘和斑驳组织逐渐枯焦,呈现“花西瓜皮”症状;重病株到后期叶片由下向上逐渐脱落、蕾铃稀少,后期常在茎基部或落叶的叶腋处长出细小新枝。

开花结铃期,有时在灌水或中量以上降雨之后在病株叶片主脉间产生水浸状退绿斑块,较快变成黄褐色枯斑或青枯,出现急性失水萎蔫型症状,但植株上枯死叶、蕾多悬挂并不很快脱落。

棉花落叶型黄萎病菌的检测技术棉花落叶型黄萎病菌检测技术1、简介棉花落叶型黄萎病菌(verticilliumdahliae)是一种严重危害棉花栽培的菌种,在全球棉花生产中十分普遍。

其有害症状特别以叶底出现黄斑为主,继而影响全株发育,形成植株衰败和死亡,导致棉花收量下降、质量下降等,成为棉花种植技术难以克服的棉花病害之一。

2、棉花落叶型黄萎病菌的检测技术(1)采集棉籽利用采集落叶、抽梗或刈割棉籽都可以获得新鲜的未受病害影响的植株进行鉴定病原。

(2)分离检测根据分离病原的要求,将落叶的植株置于落叶型黄萎病菌富含的培养基(比如牛乳糖培养基)中,然后在25℃条件下移植培养。

(3)形态特征的鉴定通过棉花落叶型黄萎病菌的渲染,便能发现其细胞壁表面拥有明显的条纹和线状,而内部则具有一定间距的奈米线和海马状结构。

随着培养时间的延长,会形成大量的担子孢子,这可以被显微镜观察到。

(4)分子记录技术分子技术是该菌的检测技术的一种重要手段,可以用来鉴别和测定棉花落叶型黄萎病菌的特定特异碱基序列。

PCR技术是使用聚合酶链反应,可以通过检测棉花落叶型黄萎病菌特征性标记基因,进行病原种型检测。

(5)抗性诊断抗药性诊断根据棉花落叶型黄萎病菌病原抗药性耐受特点,可以采用化学防治抗药性诊断技术,依据病原对抗药性剂的敏感性以及抗药性状态,针对病原进行采取科学的施药策略,也就是抗药性诊断技术。

3、结论合理使用棉花落叶型黄萎病菌检测技术,能有效地帮助人们及时果断收集病原,以便建立准确的诊断标准,有效识别棉花落叶型黄萎病菌,从而为其控制提供重要的依据手段。

棉花枯萎病与黄萎病识别及防治棉花枯萎病与黄萎病识别及防治近年武宁县棉花枯萎病、黄萎病发生趋势加重,2004年此病发病田率为1.5%,发病株率为0.6%;2006年此病发病田率为4.8%,发病株率为1.1%。

此病发生高峰在现蕾至花铃期,对产量影响大。

现将有关主要技术介绍如下:11.1枯萎病与黄萎病症状识别枯萎病。

子叶期开始发病,现蕾期、花铃期出现发病的手掌状枯斑。

严重时枯斑破碎脱落留下叶脉,呈“鸡爪状”。

病叶一般不脱落,但有的病株在后期也发生脱落。

病株根、茎、叶柄维管束呈淡褐色断续条纹。

22.12.22.32.42.5枯萎病与黄萎病防治实施植物检疫。

建立无病留种田和保种基地,调运种选用抗病品种。

品种抗病的强弱是夺取棉花高产的关无病土育苗。

采用无病土育苗可避免苗期病菌侵染,轮作倒茬。

坚持与禾本科、绿肥等作物实行1 ̄2年轮田间管理。

对发病棉田,前期要做好清沟排渍,降低子时严格执行检疫制度,防止带病种子传播病害。

键,利用品种内个体之间的差异,选育抗病品种。

培育壮苗,提高棉株抗病能力,推迟发病。

作,可有效减少菌源,降低发病程度。

土壤湿度;增施磷钾肥,提高抗病力;摘除下部老叶、空果枝,增加通风透光能力,及时清除病株,控制病害蔓延。

2.62.6.1药剂防治枯萎病。

在发病初期亩用14%枯黄基因素或80%乙高峰(一般在6月中下旬、7月下旬 ̄8月上旬)。

苗期可出现黄色或褐色网纹型、紫红型、黄化型、青枯型、皱缩型等症状,以网纹型为主。

在低温时有的棉株子叶、真叶部分或全部变黄或紫红色,出现黄化型或紫红型;在阴雨突转晴变暖时,有的棉株子叶、真叶不变色而迅速萎蔫,使全株或半株出现萎蔫青枯,呈现青枯型;有的棉株顶部叶片发生皱缩、畸形,叶片深绿且又硬又厚,出现畸形型;有的棉株子叶、真叶叶脉褪绿变黄,叶肉仍保持绿色,出现黄色或褐色网纹型。

成株期有的棉株节间缩短,株型短小,枝叶丛生,出现皱缩型;有的棉株叶片变黄或紫红色,叶缘向下卷曲,从上部向下萎蔫,引起蕾铃脱落,出现黄化型;有的棉株半边叶片变黄,逐渐枯萎脱落成光秆,另半边枝叶仍保持绿色或顶部叶片或后期叶片全部脱落成光秆,出现顶枯型或光秆型。