文章编号:1008-6579(2012)12-1152-04【适宜技术】婴儿脑瘫早期诊断神经运动检查15项

任世光1,崔红1,李娜2,金春华2,韩慧贤3

(1首都医科大学附属北京友谊医院,北京 100050;2首都儿科研究所,北京 100020;3北京和谐医院,北京 100012)

中图分类号:R725 文献标识码:A

摘 要: 【目的】 探讨婴儿脑瘫早期诊断的神经运动检查方法。 【方法】 结合多种方法,通过实践总结出早期诊

断脑瘫的主要项目。 【结果】 自发姿势运动及姿势运动反应7项,足背屈角、内收角、腘窝角、肩外展角、肘伸展角5项,

踝阵挛、侧弯反射、膝腱反射3项,共同反映姿势、运动、肌张力、反射异常的神经运动检查15项,在婴儿神经运动检查中对

早期认出脑瘫最为重要。 【结论】 应用神经运动检查15项可以早期认出脑瘫倾向或脑瘫。

关键词: 脑瘫;早期诊断;姿势运动检查;肌张力检查;婴儿

Value of 15items of nervimotion exam on early diagnosis of infant cerebral palsy.REN Shi-guang1,CUI Hong1,LI Na1,JIN

Chun-hua2,HAN Hui-xian3.(1 Beijing Friendship Hospital,Capital Medical University,Beijing100050;2 Capital Insti-

tute of Pediatrics,Beijing100020,China;3 Beijing Hexie Hospital,Beijing100012,China)

Abstract: 【Objective】 To investigate the nervimotion exam focus on early diagnosis of infant cerebral palsy.

【Method】 Absorbing the quintessence from many methods and concluding from practice,the major items were summaried

on early diagnosis of infant cerebral palsy. 【Results】 The 15items of nervimotion exam were the most important exams

for early diagnosis of infant cerebral palsy,which include:7items of spontaneous posture movement and posture movement

responses,dorsiflexion of foot angle,adduction angle,popliteal fossa angle,shoulder abduct angle,elbow extension angle,an-

kle clonus,lateral curvature reflexion,knee reflexion,examinations of posture,movement,muscular tension,dysreflexia.

【Conclusion】 The cerebral palsy tendency or cerebral palsy can be early recognized by the 15items of nervimotion exam.Keyword: cerebral palsy;early diagnosis;examination of posture movement;examination of muscular tension;infant

脑瘫的诊断标准是:在符合脑瘫诊断条件下,存在姿势、运动、肌张力、反射四个方面的异常[1]。脑瘫诊断条件为:引起脑瘫的脑损伤为非进行性;引起运动障碍的病变部位在脑部;症状在婴儿期出现;除外进行性疾病所致的中枢性运动障碍及正常小儿暂时性的运动发育迟缓。

如何能在婴儿期尽早查出姿势、运动、肌张力、反射的异常,在吸取诸多方法精华基础上,通过临床实践发现,自发姿势运动及姿势运动反应异常的认出和肌张力检查最为重要,现将这方面的检查方法介绍如下,加上脑瘫早期诊断中较重要的反射3项共15项。1 婴儿脑瘫早期诊断神经运动检查15项

1.1 姿势运动及姿势运动反应(7项)

1.1.1 自发姿势运动 抱位及仰卧位时的自发姿势运动异常,多见为拇指内收或拇指内收达掌心、紧张性头偏斜[2]、头后仰、自发非对称颈肢反射阳性、自发巴氏征阳性、徐动、过度松软、一侧或一个肢体活动明显减少或异常、1~2个月的婴儿仰卧位时双下肢僵直、3个月及以后手仍持续握拳等。1.1.2 由仰卧扶持髋部翻动躯干呈侧卧 可引出的姿势运动异常有头向后仰≥20°、出现紧张性头偏斜等。1.1.3 由侧卧扶持髋部翻动躯干呈俯卧(4个月后查) 可引出的姿势运动异常有,没有正常的肘支撑,而呈面贴床面、臀高于头的异常姿势。1.1.4 由仰卧拉坐 可引出的姿势运动异常有腕屈曲、前臂旋前、肘屈曲、肩内收、肩内旋、头向后仰≥20°、不经坐位直接立起等。

1.1.5 扶持双腋立位悬垂 可引出的姿势运动异常有足跖屈致足背屈角>100°、下肢交叉、肌性足内翻、肌性足外翻、上肢头颈姿势运动异常等。1.1.6 立位悬垂后足轻碰台面 可引出的姿势运动异常有7个月后不负重、足掌负重足跟抬起≥30°站立、肌性足内翻、肌性足外翻等。

1.1.7 立位足踏台面后扶持迈步 重心稍前倾并左右转换促其迈步,可引出的姿势运动异常有7个月后无迈步意识、7个月后不负重、无正常迈步呈快速踏步状、尖足(无足跟着地过程,呈足掌负重足跟抬起≥30°状迈步)、剪刀步(迈步时两腿交叉)、肌性足内翻、肌性足外翻等。

1.2 肌张力(5项)

1.2.1 足背屈角 仰卧扶膝伸展位,以保障能检测到整个小腿三头肌的状况。轻而较快地压足底背屈至刚有抵抗时,再用同样力度和速度核查不再改变,足背与小腿前侧夹角为足背屈快轻角,小腿三头肌牵张反射亢进时该角加大。再逐渐增大力度、缓慢继续压足底背屈到不能压下时,足背与小腿前侧夹

角为足背屈慢重角,慢重角提示小腿后侧肌肉、肌腱有无挛缩、粘连及挛缩、粘连的程度。

1.2.2 内收角 仰卧,握两膝保持下肢伸直,向两侧轻而较快地展开双下肢,刚有抵抗时两大腿间夹角为内收肌快轻角,内收肌牵张反射亢进时该角减小。包括本项及以下3项,慢重角检测方法及意义同上。1.2.3 腘窝角 仰卧,骨盆不离开台面,屈大腿呈膝胸位,轻而较快地展开小腿刚有抵抗时,大、小腿间夹角为腘窝快轻角,腘绳肌牵张反射亢进时该角减小。1.2.4 肩外展角 仰卧上臂伸直,握双腕轻而较快地外展,刚有抵抗时上臂与侧胸间夹角为肩外展快轻角,胸、背肌肉牵张反射亢进时该角减小。1.2.5 肘伸展角 固定上臂,尽量屈肘后轻而较快地伸展,刚有抵抗时上臂与前臂间夹角为肘伸展快轻角,肱二头肌牵张反射亢进时该角减小。

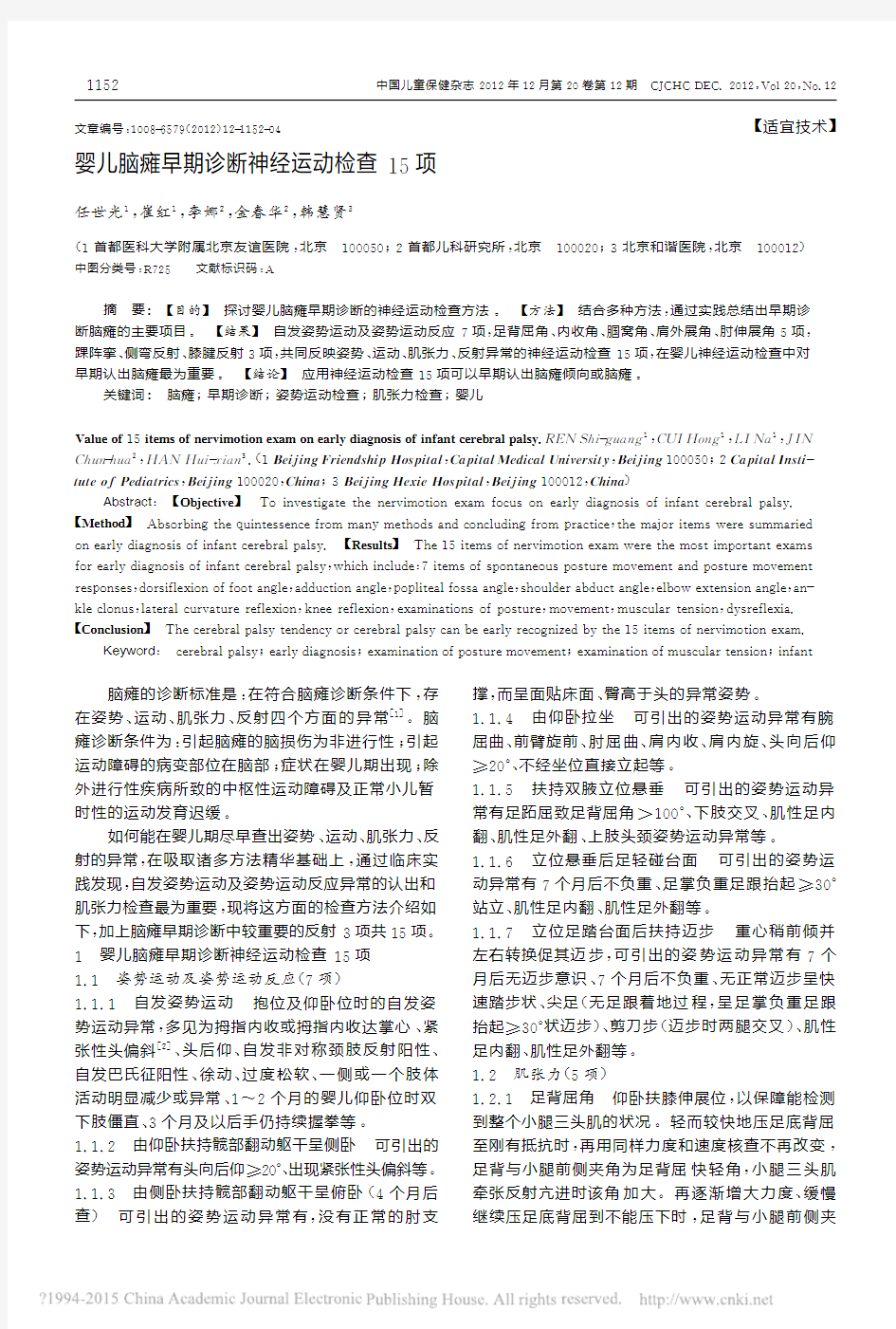

以上是肢体肌张力的检查,头颈、躯干等肌张力异常多可在姿势检查中观察到。测量方法是,助手在适宜位置把医生检测过程摄成视频,然后在电脑放像过程中截图,在荧光屏上用测角器测量。为了便于测量亦可将图片放大、旋转;有测角软件的,也可用软件测量。这种方法既可保留动态及截图资料,又有可信数值。具体参考值见表1。

表1 判断肢体肌张力五个快轻角参考值(度)

Table 1 Reference value of 5fast light angles on

judgement of limb muscle tension(degree) 项 目正常轻度异常明显异常

内收角 1~3月≥40 20~30≤20或无阻力 4~6月≥70 50~60≤50或无阻力 7~9月≥100 80~90≤70或无阻力腘窝角 1~3月≥80 60~70≤60或无阻力 4~6月≥90 70~80≤70或无阻力 7~9月≥110 90~100≤80或无阻力足背屈角≤80 90~100≥110

肩外展角 1~3月≥60 40~50≤40或无阻力 4~6月≥100 90~100≤90或无阻力 7~9月≥130 110~120≤110或无阻力肘伸展角 1~3月≥60 40~50≤40或无阻力 4~6月≥100 90~100≤90或无阻力 7~9月≥130 110~120≤110或无阻力 注:表中肩外展角及肘伸展角正常值为首都儿科研究所观察120例正常婴儿及统计同龄60例脑瘫初步得出,仅供参考。表及文中月龄均为纠正月龄。内收角、腘窝角、足背屈角判断标准选自Amiel-Tison[4]。

1.3 反射(3项)

1.3.1 踝阵挛 双侧阳性提示脑瘫是以痉挛为主的类型,双侧锥体束均受累;一侧阳性提示一侧锥体束受累较著。

1.3.2 侧弯反射 6个月前强阳性,即刺激后躯体向刺激侧弯曲移动幅度≥20°或6个月后仍阳性,提示脑瘫可能是以徐动为主的类型,其他类型较重脑瘫背部肌肉牵张反射亢进,亦可出现阳性。不对称提示一侧脑损伤较重。

1.3.3 膝腱反射 用手指较轻叩击,一侧亢进,提示主要累及该下肢,双侧未引出应注意其他疾病。注意引出的膝腱反射为激发股四头肌收缩,不要把叩击引起的震动误认为引出的膝腱反射,国外有小儿神经科专家提出婴儿膝腱反射用手指轻叩优于用叩诊锤。

2 脑瘫伴有的其他异常

脑瘫可伴有的其他异常虽不是脑瘫诊断所必须,但也应及时查出、正确干预。

3 讨 论

3.1 姿势运动及姿势运动反应检查是脑瘫早期诊断的主要途径 临床可见,如果婴儿已明确存在姿势和运动异常,绝大多数可证实肌张力、反射异常也存在。因此脑瘫的早期诊断,首先是观察自发姿势运动异常及引出姿势运动反应异常,然后再检查是否其他两个方面异常也存在,如果四个方面异常均存在,又符合脑瘫诊断的条件,即可诊断脑瘫。如一个扶持迈步有尖足姿势和运动异常的婴儿,均有足背屈角异常、膝腱反射亢进,甚至还可有自发巴氏征阳性、踝阵挛阳性等,符合脑瘫诊断标准,应早期诊断为脑瘫。

既往不少学者把脑瘫四个方面异常中的运动异常,定义为运动发育落后。临床观察到,脑瘫患儿不一定全有运动发育落后,如可以见到一些6~7个月能翻、会坐、手灵活,仅下肢受累的脑瘫患儿。如必须具备运动发育落后,也不利于脑瘫早期诊断,5~6个月不会翻身才能视为翻身运动落后,坐、爬等就需更大才能定论。国外已有学者将四个方面异常中的运动定义为运动异常[1],而不是发育落后,支持此观点。脑瘫患儿姿势异常多和运动异常融合在一起,在主动或被动运动中显现出了姿势的异常。

对新生儿及幼婴姿势和运动的动态录像观察(GMs),就是通过对姿势和运动的观察早期发现异常。但有些异常完全靠自发暴露还不够,激发常常能较快引出。

德国Vojta博士推出的七项姿势反应,用体位变化的方法将姿势运动异常激发出,临床证实有助于神经运动异常的早期认出。由于Vojta设计的方法有些动作有一定危险性、家长也较难接受,限制了它的应用。基于Vojta姿势反应多是悬空体位变化激发异常,影响了一些较轻异常的早期认出,如脑瘫最常见的尖足、剪刀步,仅仅悬空只有重症可激发出异常,而扶持立位下肢的异常较易激发出。

沿着Vojta姿势反应的思路,并吸取其中的立位悬垂、拉坐两项,融入GMs对自发姿势运动观察的重视,通过实践总结出了姿势运动及姿势运动反应7项。

姿势运动检查还具有的优点就是,非医务人员的

家长,也可以很快学会。如果更多的家长掌握了这些知识,就会有更多的脑瘫早期被发现。临床已证实,脑瘫开始干预的早晚,是决定脑瘫预后的第一个重要因素。不少家长就是通过介绍的姿势运动检查7项,早期认出了脑瘫倾向或脑瘫,来诊主要目的是为了核实他们观察的是否正确及进一步学习早期干预方法。

临床中经常遇到,检查时如患儿紧张、哭闹等,肌张力、反射等结果常不能反映真实状况,而自发姿势运动异常及姿势运动反应异常受影响较小,甚至紧张、哭闹可作为激发因素,使异常表现的更明显。

应注意的是,扶走时足跟不着地就迈第2步不一定是脑瘫的尖足,不要有此表现就诊为脑瘫[3]。鉴别没有肌张力增高的生理性足跟不着地及肌张力增高所致的病理性尖足,一是病理性尖足时均有足背屈角异常;二是根据足跟抬起的程度,扶立或迈步时无足跟着地,足掌负重足跟抬起≥30°,一般是病理性。还应注意的是扶走时由于下肢肌力差、关节松有时两腿相拌并不是脑瘫的剪刀步。

3.2 肢体肌张力检查是脑瘫早期诊断的重要方面 婴儿在生理性下肢不负重阶段,下肢的异常主要靠下肢肌张力检查发现。有些在姿势反应中没有观察到的上肢异常,亦可在上肢肌张力检查中认出。用被动活动关节牵拉肌肉的方法是检查肢体肌张力的主要方法。

Amiel-Tison把足背屈角分为慢角和快角两种,提示不同意义,思路非常好。2001版[4]将缓慢、轻压足底背屈获得的较大角称为慢角,虽与前版把较小角称为慢角不同,但将增大的角按度数分为正常、轻度异常、明显异常三种,优于前版强调二者差≥10度为异常。该版取消正常值的上限、增加明显异常中无抵抗一项,有助于临床判断。如前版内收角7~9个月正常值为100°~140°,临床8~9个月的正常婴儿150°~160°很常见,不能视为异常,即便到了160°~170°度只要查到肌肉是有一定张力、抵抗的也属正常,而无张力、无抵抗是异常的。该版统计的判断标准,在我国无大组统计资料前,亦可作为判断异常的参考。

Amiel-Tison2001版快角是用快速足背屈的动作获得,主要是检测小腿三头肌是否有痉挛,如有痉挛再区分是短暂收缩、抵抗很快消散的位相性(Pha-sic),还是强而持续的紧张性(Tonic)[4]。区分位相性和紧张性不是临床所急需,最迫切需要了解的是有无痉挛和挛缩及其程度,以指导制定干预计划。2001版慢角增大包含了痉挛和挛缩[4],结果不能显示异常以何为主。因此前版快、慢角均用度数表示[5]仍有较大临床实用价值。在足背屈快轻角异常加大的前题下,不伴有挛缩的痉挛两个角差常≥20°,伴有挛缩的两个角差常≤10°,挛缩重者二者可相等。正常时快轻角在正常范围、两角差≤10°。

Amiel-Tison提及足背屈角仅在纠正月龄4个月后再查[4]。通过实践,用本检测方法纠正月龄4个月前亦可查出足背屈快轻角≥90°的异常情况,但小于此值不代表以后仍正常,纠正月龄4个月后应再复查。

牵张反射是指骨骼肌受到牵拉时,诱发该肌收缩的反射,感受器为肌梭,效应器为梭外肌纤维。研究证实,肌梭对快速牵拉敏感,位于骨骼肌的肌纤维与肌腱交界处的腱器官对慢速牵拉敏感;脑瘫临床观察到,痉挛主要发生在肌肉,挛缩多侧重于肌腱。

本检测方法是在上述研究和Amiel-Tison推出两版中优点及鲍秀兰教授引进我国并修改的方法基础上形成,特点是先轻而较快的施力,称之为快轻角,主要观察肌肉的牵张反射,然后逐渐增大力度较慢施力,称之为慢重角,主要检查有无挛缩、粘连及其程度。临床观察到如果先查慢重角再查快轻角,对快轻角结果有一定影响,因为先较大力度、较慢的施力的牵拉,可减轻牵张反射,然后再测快轻角结果较实际为小。把足背屈角的两种检测方法称之为快轻、慢重,一是为了便于临床医师应用时掌握操持要点,二是为了表示既区别于Amiel-Tison的快、慢角,又是受启发于他的检测方法。对角度采视频截图测量法,可避免目测准确性较差和临床测量激发婴儿哭闹或用时较长影响结果的弊端。基于快轻、慢重角检测的机理和临床意义,肢体5个角均应分出快轻、慢重两种,特别对1岁以上脑瘫,尤为重要。

脑瘫上肢功能障碍最常见的是肩关节内收、肘关节屈曲、前臂旋前、屈腕、手握拳、拇指内收等。前臂旋前、屈腕、手握拳、拇指内收可在姿势检测中明确观察到,推出的肩外展角及肘伸展角检查,不仅可对上肢肌张力初步定量,还可分出主要是胸背肌肉痉挛还是肱二头肌痉挛等,便于指导干预。围巾征异常,不能提示主要应干预那组肌肉,临床也发现围巾征假阳性的偏多。

应注意肌张力检测时的多种因素影响,如不同检查者施加力度不一,检查时患儿的体位、状况不一,一次检查得出的结果还是多次重复后的结果等。对紧张的患儿检查用时较长或多次重复,可使结果比实际严重;对放松的患儿多次重复可使结果比实际轻,因为检查亦是一种对痉挛肌的牵拉,牵拉一段时间即可使牵张反射减弱。

3.3 反射检查中踝阵挛、侧弯反射、膝腱反射3项最重要 以上三个反射主要有助于了解脑瘫的轻重度、分型及与其他疾病鉴别。2个月后踏步反射阳性(有踏步训练的除外),4个月后手持握反射、非对

称颈肢反射、紧张性迷路反射阳性,6个月后拥抱反射阳性等可在自发姿势及姿势反应的检查中观察到。独坐的保护性支撑及保护性的降落伞反应出现较晚,异常对早期诊断意义较小。

3.4 本15项目的在早期认出婴儿脑瘫 C Amiel-Tison等[4]推出、鲍秀兰教授引进并修改的0~1岁52项[5],是全面检测婴儿神经运动状况的方法。本15项突出自发姿势运动异常的观察及用变换体位的方法引出姿势运动异常,肌张力检查中增加了肩外展角及肘伸展角,并提出肢体肌张力检查的5个角均有快轻、慢重之分,目的是帮助临床医师在较短的诊查时间内抓住重点诊断脑瘫、制定干预计划。15项中的姿势运动检查7项,也有助于非医务人员家长在家中能早期认出脑瘫倾向或脑瘫。

先前推出的1岁内36项神经运动检查[2]是建立在运动发育落后的基础上,36项中还包括了脑瘫时可以出现,但不是脑瘫诊断所必须的异常项目。本15项是建立在运动异常的基础上,项目仅列姿势、运动、肌张力异常及较重要的反射异常。

[参考文献]

[1] Scherzer AL.Early diagnosis and interventional therapy incerebral palsy[M].USA:Marcel Dekker Inc,2001,80:

124-128.

[2] 任世光,王淑哲,张育锦.1岁内36项神经运动检查在脑瘫早期诊断中的应用[J].中国康复理论与实践,2002,8(11):

643-645.

[3] 汪云,吕翠华.100例婴儿足尖着地姿势的临床观察[J].中国优生优育2008,14(S):132-133.

[4] Amiel-Tison C,Gosselin J.Neurological development frombirh to six years[M].Baltimore and London:The Johns

Hopkins University Press,2001:44-48.

[5] 张清华.小儿运动障碍的理学疗法[M].北京:中国中医药出版社,2007:153-172.

【基金项目】首都医学科学发展基金(2005-3056)

【作者简介】任世光(1938-),男,甘肃人,教授,主要研究方向为小儿脑瘫早期诊治。

【通信作者】崔红,E-mail:cuihong100@sina.com

收稿日期:2012-06-25

本刊网址:www.cj

櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂櫂

chc.net

(上接第1151页) 提供讯息内容的多少与深浅。协助1~3年级学童了解疾病的症状并建立适当的自我照顾模式是需要加强的。疾病的严重程度与疾病的知识及自我处理行为正向相关,疾病严重程度愈重,患儿对其症状的认知及处理层面有较高的敏感度及较能做出适当的反应。结果与AG Wein-stein[6]等研究相反。疾病的知识来源是否来自医护人员,对患儿疾病知识的认知有重要的影响。本研究显示家庭的过敏史与疾病知识和自我处理行为无明显的相关性,可能因为患儿对于遗传和过敏史的关系并不十分清楚,或患儿父母认为,遗传是无法改变,因而间接影响了患儿的表现。

3.4 疾病知识与自我处理行为的关系 研究结果显示知识与行为呈中度的相关性,这与A Hazzard等[7]的研究不同。可能因为本研究的问卷均由患儿本人填写,才能较真实、正确的反映出患儿的真实表现,而A Hazzard等[7]行为问卷是患儿父母回答的问卷,故有所差异。DH Rubin等[5]研究发现:患童的哮喘知识与处理行为虽有相关性,但非呈线性相关,亦即当哮喘知识达到一定相当的程度时,知识与行为的相关性就很小,即对于知识低的患童应该加强知识,对其行为有益;对于知识达平均以上者,虽加强其知识,但对行为的影响可能较小。本研究无法发现此现象,本结果显示患儿愈拥有正确知识,愈能参与所建议的行为。

[参考文献]

[1] 吴谨准.厦门市区0~14岁儿童哮喘流行病调查分析[J].中国儿童保健杂志,2002,10(1):48-49.

[2] Baker C,Stern PN.Finding meaning in chronic illness as thekey to self-care[J].Canadian Journal of Nursing,2004,25

(2):23-36.

[3] Baum D,Creer TL.Medication compliance in children withasthma[J].Journal of Asthma,2005,23(2):45-59.

[4] Creer TL,Burns KL.Living with asthma:Genesis and devel-opment self-management program for childhood asthma[J].

Journal of Ashma,2003,25(6):335-362.

[5] Rubin DH,Bavman LJ,et al.The relationship between knowl-edge and report behavior in children asthma[J].Journal De-

velopmental and Behavioral Pediatrics,2005,10(6):

307-312.

[6] Weinstein AG,Cuskey W.Theophylline compliances in asthmat-ric children[J].Annals of Allergy,2003,54:19-24.

[7] Hazzard A,Angert L.Knowledge attitude and behavior in chil-dren with asthma[J].Journal of Asthma,2007,23(2):

61-67.

【作者简介】马洁(1966-),女,河北人,主治医师,副教授,硕士学位,主要研究方向为儿童保健。

收稿日期:2012-04-16

本刊网址:www.cjchc.net

脑瘫患儿诊断标准 脑瘫会让患者的一生都受到影响,这也是患者所不愿意看到的结果。但是当家长发现自己的孩子有什么不一样时,又不确定自己的孩子是否患上脑瘫了,那么,脑瘫患儿诊断标准是什么呢?下面为大家具体介绍下。 脑瘫患患者的临床诊断方法: 一、新生儿脑瘫症状包括肌张力异常及姿势异常,直立位下肢内旋伸直,足下垂,双腿交叉呈剪刀状,从仰卧到坐起,头后倾,下肢伸,足屈,躯干后伸,伸肌张力增高,仰卧位伸肌张力增高,颈向后伸,下肢伸或交叉,双手拿不到前方正中位,呈角弓反张性躯干伸展。 二、新生儿脑瘫症状会有喂奶困难,吸吮无力,吞咽困难或易呛奶,吐奶。抱举时足尖朝下,小儿脑瘫的早期症状呈足尖站立姿势,像双足跳芭蕾舞样,有的甚至出现交叉,呈剪刀样。 三、2-3月还不会笑,抬头,手指紧握,不会张开。4-5月不会翻身,8个月还不会坐,甚至不会抓握,新生儿脑瘫症状也不会把手放到嘴边,此外,智力发育也落后于同龄正常儿。小儿脑瘫的早期症状还有婴儿的嘴不能很好地闭合,哭声微弱或阵阵尖叫。 四、观察仰卧姿势,3个月以上的婴儿会自然躺着,伴有不断的抗拒重力,但可保持一定的体位和姿势,肌张力如果过高会产生异常姿势,越高异常姿势越严重。 脑瘫患儿诊断标准: 脑性瘫痪的诊断主要基于病史及神经系统检查。典型的脑性瘫痪多具有运动发育落后、姿势异常、中枢性运动障碍的体征等。询问孕期、围产期、新生儿期异常病史可能提示脑瘫的病因。影像学检查可能发现脑损伤的证据。脑性瘫痪需除外遗传代谢与神经变性病。 脑性瘫痪的早期常缺乏特异性体征,与一般的运动发育迟缓难于区别,甚至在早期没有明显的运动发育迟缓。自发性全身运动(GMs)质量评估是近几年发展出的评估方法。GMs是未成熟脑时期独特的运动形式,从胎儿至足月后4月均存在。研究显示,GMs的数量与运动发育没有直接关联,GMs质量才是脑损伤的重要指标。持久的、痉挛-同步型GMs能准确预测脑性瘫痪。在健康小婴儿中常一过性出现一种小幅度的舞蹈样运动,称为不安宁运动(fidgety movements)。在矫正年龄6周后开始出现,9-12周最显著,在14-20周减退直至消失。不安宁运动缺乏高度提示神经系统异常,也是脑瘫的早期征象。

神经系统检查方法文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

教案(课时计划) 第八节神经功能评估

神经功能评估主要包括脑神经、运动功能、感觉功能、神经反射以及自主神经功能评估。评估时注意不能忽视意识状态和精神状态的评估。 一、脑神经 二、感觉功能 感觉包括浅感觉、深感觉和复合感觉。 (一)浅感觉 浅感觉感受器位于皮肤和黏膜。包括痛觉、触觉、温度觉。 1.痛觉用大头针轻刺评估对象皮肤,来判断痛觉是否异常。 2.触觉用棉絮或软纸片轻触评估对象皮肤或黏膜,判断触觉是否异常。 3.温度觉用盛有热水(40 ~50℃)与冷水(5~10℃)的试管,分别触及评估对象皮肤,来判断温度觉是否异常。 (二)深感觉 深感觉是来自肌肉、肌腱和关节等深部组织的感觉。 1.位置觉嘱评估对象闭目,评估者将其肢体放于某一位置,嘱病人说出所放位置,或用另一肢体模仿。 2.运动觉嘱评估对象闭目,评估者轻夹病人的手指或脚趾向上、下作伸屈动作,让其说出手指或脚趾活动方向。 3.震动觉将C128震动音叉柄端,放于评估对象肢体的骨隆起处(如内踝或外踝及桡骨茎突等),询问病人有无震动感觉,并注意感受时间,同时作好两侧对比。

(三)复合感觉 复合感觉又称皮层感觉,是经过大脑皮层的分析和综合来完成的感觉。评估时必须嘱评估对象闭目。常用方法有: 1.体表图形觉用钝物在评估对象皮肤上画出简单的图形(如圆形、方形及三角形),让其辨别并回答,左、右对称部位对比。 2.实体觉将熟悉的某种物品(如硬币、纽扣、钥匙等),置于评估对象的手中,让其辨别回答物品的大小、形状、名称及质地等。 3.两点辨别觉用分开的双脚规同时放置于评估对象皮肤上,如评估对象有两点感觉,再将双脚规距离缩小,直至其感觉到一点为止。身体各部位对两点辨别感觉灵敏度不同,以鼻尖、舌尖、手指最敏感,四肢近端和躯干最差。 4.皮肤定位觉评估者用手指轻触评估对象皮肤某处,让其指出被触部位,皮肤定位觉障碍见于皮质病变。 三、运动功能 运动包括随意运动和不随意运动,随意运动受大脑皮层运动区支配,由锥体束司理,不随意运动由锥体外系和小脑司理。 (一)肌力 l.肌力肌力是评估对象主动运动时肌肉的收缩力。嘱评估对象做肢体运动,观察肢体肌肉的收缩力量、运动幅度及速度,也可从相反的方向测试评估对象对阻力的克服力量。注意两侧肢体的对比,两侧力量显着差异时有重要意义。肌力的记录采用0~5级分级法。 0级:完全瘫痪。

讲座题目:神经系统定位、定性诊断及神经系统检查 讲座内容摘要: 神经系统定性、定位诊断 神经系统疾病的诊断包括两个基本的方面,即定性诊断和定位诊断。定位诊断是根据病人的症状、体征等临床资料提供的线索,确定神经系统疾病损害的部位。定性系统是为了确定疾病的病因,因不同类型神经系统疾病有各自不同的演变溃规律,根据病人主要症状体征的发展变化,结合神经系统检查及辅助检查,通常可对疾病性质作出正确的判断。 一、定位诊断: 1、首先应确定病变损害水平 辨别是中枢神经系统(脑和脊髓)、周围神经系统(神经根、神经丛和周围神经),还是肌肉系统(肌肉或神经肌肉接头),以及是否为其他疾病的神经系统并发症等。如:脊髓前脚细胞以上的上运动神经元症状主要是:①肌张力②病理反射是否存在③腱反射是否亢进。 一些大脑病变,如右侧上肢瘫痪,考虑左侧大脑深部的中枢病变;大脑中动脉堵塞出现三偏症状;额叶损伤出现一些精神症状;运动性失语为优势额叶下回病变引起。 小脑梗塞出现眩晕、共济失调等症状。 外周神经病变如背神经、臂丛神经、腰丛神经、坐骨神经的病变,如腰椎椎间盘突出等。神经肌肉接头处病变,如重症肌无力,临床症状包括:眼外肌麻痹为首发症状,受累肌肉呈病态疲劳,呈晨轻暮重的波动性变化,疲劳试验和新斯的明试验阳性。 2、其次要明确病变空间分布,为局灶性、多灶性、弥漫性或系统性。 3、通常定位诊断要遵循一元论的原则。 4、定位诊断应高度重视病人的首发症状,可能提示病变的主要部位,有时还可指示病变的性质。 5、定位诊断重应注意的问题:并非临床上所有的定位体征均指示在相应的病灶;疾病在发病之初或进展过程中,出现的某些体征往往不能真正代表病灶的所在;应注意患者可能存在的某些先天性异常;临床上经常遇到无任何病史、体征,但辅助检查确意外的发现确切的脑不病。 二、定性诊断:从病因学上分类 1、血管性疾病:脑和脊髓血管性疾病起病急骤,出现头痛、呕吐、意识障碍,若年轻人考虑颅内动脉瘤,更年轻的考虑动-静脉畸形。 2、感染性疾病:如化脓性脑膜炎、结核性脑膜炎、病毒性脑膜炎等。 3、脱髓鞘性疾病:如脊髓型多发性硬化的症状呈反复加重。 4、神经变性疾病:如帕金森氏病变的表现未静止性震颤、运动迟缓、肌强直、姿势异常等。 5、外伤:外伤史及外伤术后出现神经系统症状,可通过辅助检查以协助诊断。 6、肿瘤:脑肿瘤可见头痛、呕吐、视乳头水肿等颅内高压症状。 7、遗传性疾病:如肌病。 8、营养及环境相关疾病 9、中毒及环境相关疾病 10、产伤与发育异常:许多先天性发育异常疾病是导致脑瘫、精神发育迟滞的重要原因。

中枢神经系统影像学检查方法 ●X线检查 ?平片:评估颅骨的骨质改变,不能直接显示脊髓 ?造影检查 1.脊髓造影 ·将造影剂引入脊蛛网膜下腔中,通过改变患者体位,在透视下观察其在椎管内流动情况和形态,诊断椎管内病变的一种检查方法。 ·显示椎管内有无肿瘤、梗阻以及梗阻的部位和梗阻的程度。 ·有创,已被MRM代替 2.脑血管造影 ·将造影剂引入脑血管中,使脑血管显影的方法。 ·脑血管造影主要用于诊断脑动脉瘤、血管发育异常和血管闭塞等症并了解脑瘤的供血动脉。 ·常用DSA技术。 ●CT扫描:诊断价值较高,应用普遍 ?平扫:显示含有钙化、骨化的病变有优势 ?平扫+增强扫描 ?CTA:诊断效果类似DSA ●MR检查 ·MRI是利用原子核在磁场内共振所产生的信号经重建成像的一种成像技术。 ·MRI优点: ①软组织分辨率高②由于骨结构没有信号,故没有骨组织的干扰③无射线 ④任意平面成像⑤多种参数、序列成像 ?平扫:T1上解剖结构较好,T2发现病变敏感 显示肿瘤、出血、梗塞、感染、畸形。 ?增强:显示平扫不能显示的等信号病变; 进一步明确病变性质; 准确显示病变大小、形态、数目; 分辨肿瘤与水肿; 显示病变的部位及解剖关系。 ?MRA:显示血管性病变如动脉瘤、A-V-M等。 其他: 弥散加权成像DWI:对早期脑梗死敏感性极高 磁敏感成像SWI:对于小静脉、小出血灶显示有较大优势 血氧饱和度水平依赖成像BOLD(fMRI):显示功能情况 灌注成像 磁共振波谱分析MRS

正常影像学表现 中枢神经系统-正常CT表现 脑的解剖 大脑:间脑、颞叶、额叶、顶叶、枕叶 小脑:半球、蚓部、扁桃体 脑干:中脑、桥脑、延髓 脑室:侧脑室、三脑室、中脑导水管、四脑室 CT扫描 ?平扫:头部CT主要用横断面,有时加用冠状面。横断面CT多以眦耳线(眼外眦与外 耳道中心联线)为基线,依次向上扫描8~10个层面。 CT表现: 1、脑白质:密度稍低于灰质,CT值20-30Hu。 2、脑灰质:密度稍高于白质,CT值30-40Hu。 3、脑室脑池(含脑脊液):呈低密度,CT值0-10Hu。 4、颅骨:呈高密度,CT值>250Hu。 5、生理钙化:点片状致密影。CT值>60Hu。 ?造影增强CT及CTA:经静脉注入含碘水溶性造影剂再行扫描。 剂量:成人50~100ml;小儿~kg。 中枢神经系统——正常MR表现 MR形态:矢状位、冠状位、横断位可清楚显示脑部与脊髓的形态结构,如灰白质、脑室、脑裂、脑干、脑血管、脑垂体等。其效果可与大体标本媲美。 中枢神经系统--基本病变影像学表现 颅内疾病的平扫基本CT征象 1、常规CT通过密度的变化反应信息 1)低密度病变: ?脑水肿灶 ?脑梗死 ?脑软化 ?囊肿 ?慢性血肿 2)等密度病变: ?部分脑肿瘤 ?脑梗塞的等密度期 ?颅内血肿的等密度期 3)高密度病变: ?颅内血肿,钙化 ?炎性肉芽肿,部分肿瘤 4)混杂密度病变:脑肿瘤(恶性胶质瘤畸胎瘤),出血性脑梗塞,部分炎性病变 2.占位表现: 常见于肿瘤、出血等病变 中线结构移位;脑室及脑池移位、变形 颅内疾病的CT增强扫描的意义 1、病灶是否强化主要与病灶的血脑屏障是否完善或存在有关,同时还与病变局部的供血、

小儿脑瘫早期诊断与干预的临床体会 摘要:目的探讨小儿脑瘫早期诊断与干预的方法、意义和目标。方法根据病因、临床表现、辅助检查等进行早期诊断,根据不同类型进行干预治疗。结果脑瘫儿 的智力和其他功能得到很大提高,并获得一定的生活能力和技能。结论小儿脑瘫 如不能及时有效诊治极可能造成患儿终身残疾,严重影响儿童身心发育,给家庭 和社会带来沉重负担。所以,做好预防工作尤为重要。 关键词:小儿脑瘫;早期诊断线索;干预对象;干预指导 近年来国际脑瘫康复界对最初于2004年发表的脑瘫定义展开广泛的讨论[1],在听取 各方意见尤其是参照世界卫生组织(WHO)于2001年正式发布的《国际功能、残疾和健康 分类》简称ICF后,形成2006年脑瘫定义修正稿[2],表述为:脑性瘫痪是一组持续存在 的导致活动受限的运动和姿势发育障碍症候群,这种症候群是由于发育中的胎儿或婴儿脑部 受到非进行性损伤而引起的。脑性瘫痪的运动障碍常伴随智力低下、认知和行为异常、语言 障碍、听力减退、癫痫、继发性肌肉骨骼障碍。运动发育和姿势异常是脑瘫的核心表现。 脑瘫诊断条件:①脑损伤为非进行性。②病变部位在脑部。③症状在婴儿期出现。④ 有时合并智力障碍、癫痫、感知觉障碍及其他异常。⑤除外进行性疾病所致的中枢性运动障 碍及正常小儿暂时性运动发育迟缓[3]。 早期诊断意义:婴幼儿期脑发育最旺盛,可塑性大、代偿能力强,尤其是6个月前诊断 的脑损伤容易回到正常或接近正常的轨道。特别是避免姿势的固定、挛缩及畸形的发生。 早期诊断线索:依据观察其是否具有脑瘫的下列临床表现(主要是患儿在出生6-9个月 内表现出来的脑性症状):①易激惹,持续哭闹或过分安静,睡眠不安,哭声微弱或阵发尖 叫②肌张力低下,自发运动减小③身体发硬,姿势固定异常,动作不协调④反应迟钝,不 认人,不会哭⑤痉挛发作⑥大运动发育滞后,出现头不稳定、手握拳、斜视、眼球运动不 良等⑦哺乳吞咽困难,吸吮无力,易呛奶、吐奶,体重增加缓慢[4]⑧智力通常落后于正常 同龄儿童⑨头围异常,头围是脑形态发育的客观指标。 诊断与鉴别:由于脑瘫类型多,表现复杂,早期表现不典型,有时确诊时间较为困难, 造成临床治疗效果不理想。CT及MRI的出现为脑瘫患儿提供了客观的颅脑形态学改变证据, 对脑瘫的诊断及脑病变的判定起到了重要的作用,是重要的手段,且MRI分辨率高于CT,对 病灶显示有更好的价值,有助于脑瘫的早期诊断和治疗[5,6]。但脑瘫是姿势及运动的异常,所以不能单凭CT及MRI来诊断或否定脑瘫,诊断主要靠临床检查并参照病史。目前, 各国学者都在努力进行早期诊断的探索,力争在6个月龄前诊断脑瘫。近年来,各国学者都 着力用录像分析婴儿早期发育(6个月前),观察“全身性运动(GMs)”来预测将来发生脑瘫 的可能性,已取得可观的成绩,为脑瘫的早期诊断奠定了基础。此外,脑瘫尚需与遗传代谢病、精神发育迟滞、肌营养不良等几种症状极为相似的疾病相鉴别。 我院残疾小儿中脑瘫儿有近半,其中小于两岁的约占五分之一,病情程度轻重不一,以 痉挛型和肌张力低下型为主。其中有明确病因的为出生窒息、缺氧缺血性脑病、早产、低出 生体重儿、颅内出血、孕期感染等。 早期干预目标:①提高肌张力②增强屈肌作用③提高自发运动的质量④提高对正中线 的定向力⑤利于头翻正反射⑥增进机体状态⑦改善视听反射⑧矫正畸形并发症⑨使感觉 运动体验正常化[7]。 早期干预指导:①卧位:针对高危患儿我们采用了蝶形或u形枕促进卧位姿势模式的发展。定时更换不同睡姿。②触觉刺激:对吸吮吞咽障碍的患儿我们予从颞下颌关节到口部的 按摩和对上唇施加适当的压力使婴儿的触觉系统功能恢复。在实践中我们发现:紧张的襁褓、慢节奏的轻抚对安抚过度应激的婴儿有效。③视觉和听觉:我们对残疾患儿每天进行数小时 的语言、音乐、图片、玩具等各种方式的刺激训练。④吊床悬带技术:利用吊床对前庭系统 刺激,促进动作发育正常化。⑤携抱技巧:通过轻摇手臂弯曲部的婴儿来培养婴儿的屈曲与 中线的固定,我们通过传、帮、带的方式教会更多的工作人员正确的抱姿。⑥喂养:利用各 种口腔功能障碍的基本手技促进唇部的闭合、下颌的稳定、吮吸与吞咽功能的改善。根据婴 儿的吮吸力、耐力及喜好来选择合适的奶嘴。⑦我们针对每个患儿在各个时间段结合日常生

神经系统查体详解 神经系统检查(一)一般检查 一般检查主要是检查病人的意识状态。通过与病人交谈并检查病人对外界刺激的反应而进行评价。意识状态可分为以下几类: 1.清醒状态(clear-headed state) 被检查者对自身及周围环境的认识能力良好,应包括正确的时间定向、地点定向和人物定向。当问诊者问及姓名、年龄、地点、时刻等问题时,被检查者能做出正确回答。 2.嗜睡状态(somnolence state) 意识清晰度降低为主的意识障碍的一种形式。指病人意识清醒程度降低较轻微,呼叫或推动病人肢体,病人可立即清醒,并能进行一些简短而正确的交谈或做一些简单的动作,但刺激一消失又入睡。此时,病人吞咽、瞳孔、角膜等反射均存在。 3.意识模糊(confusion) 指病人意识障碍的程度较嗜睡深,对外界刺激不能清晰地认识;空间和时间定向力障碍;理解力、判断力迟钝,或发生错误;记忆模糊、近记忆力更差;对现实环境的印象模糊不清、常有思维不连贯,思维活动迟钝等。一般来说,病人有时间和地点定向障碍时,即称为意识模糊。 4.昏睡状态(stupor state) 意识清晰度降低较意识模糊状态为深。呼喊或推动肢体不能引起反应。用手指压迫病人眶上缘内侧时,病人面部肌肉(或针刺病人手足)可引起防御反射。此时,深反射亢进、震颤及不自主运动,角膜、睫毛等反射减弱,但对光反射仍存在。 5.浅昏迷(superficial coma) 指病人随意运动丧失,呼之不应,对一般刺激全无反应,对强疼痛刺激如压眶、压甲根等有反应,浅反射消失,腱反射、舌咽反射、角膜反射、瞳孔对光反射存在,呼吸、脉搏无明显变化。见于重症脑血管病、脑炎、脑脓肿、脑肿瘤、中毒、休克早期、肝性脑病等。 6.深昏迷(deep coma) 指病人对各种刺激均无反应,完全处于不动的姿势,角膜反射和瞳孔对光反射均消失,大小便失禁,呼吸不规则,血压下降,此时可有去大脑强直现象。后期病人肌肉松弛,眼球固定,瞳孔散大,濒临死亡。见于肝性脑病,肺性脑病,脑血管病,脑肿瘤,脑外伤,严重中毒,休克晚期等。 去脑强直

15个小儿脑瘫的典型症状 由于小儿脑瘫患儿病情轻重不同,其临床表现也会有所区别,但运动发育迟缓、肢体功能障碍是共同的症状。部分患儿可同时伴有不同程度的视觉、听觉、感觉、行为、言语、咀嚼、吞咽和智力等多种复合功能障碍。 1、听觉障碍。部分患儿听力减退甚至全聋,以新生儿患高胆红素血症引起的手足徐动型患儿最为常见。 2、视觉障碍。约半数以上患儿伴视力障碍,最常见者为眼球内斜视和屈光不正。视觉缺陷可影响眼-手协调功能。 3、反应迟钝。这是智力低下的早期表现,一般认为4个月时反应迟钝,6个月时叫无名反应,可诊断为智力低下。 4、智力低下。据报道,约有2/3以上患儿智力落后,其中约50%患儿有轻度至中度智力低下,约25%为重度智力低下。 5、语言障碍。脑瘫患儿由于发声、构音器官的运动障碍和四肢运动障碍、听觉障碍、智能和生长环境等原因导致语言障碍。 6、其他感觉和认知异常。脑瘫患儿常有触觉、位置觉、实体觉、两点辨别觉缺失。

7、健康和体力的障碍。脑瘫患儿一般身长较正常儿童矮,营养亦差,常有呼吸障碍和易患呼吸道感染疾病。 8、口面、牙功能障碍。有些脑瘫患儿吸吮无力。吞咽、咀嚼困难,口唇闭合不佳,经常流涎。有些患牙病或牙齿发育不全,这些症状以手足徐动型患儿最为多见。 9、头围异常。头围是脑的形态发育的客观指标,脑损伤儿往往有头围异常。 10、手握拳。如果4个月还不能张开,或拇指内收,尤其是一侧上肢存在,有重要诊断意义。 11、身体扭转。3~4个月的婴儿如有身体扭转,往言行一致提示椎体外系损伤。 12、情绪、行为障碍。大多数脑瘫患儿有情绪或行为异常,此与大脑功能受损有关。患儿表现为好哭、任性、固执、孤僻、脆弱、易激动等。 13、头不稳定。如4个月俯卧不能抬头或坐位时头不能竖直,往往是脑损伤的重要标志。 14、斜视。3~4个月的婴儿有斜视及眼球运动不良时,可提示有脑损伤的存在。

小儿神经系统的检查,原则上与成人相同,但也存在重要差别。小儿时期生长发育不成熟,婴幼儿更是神经系统发育的最快速时期。有的表现如伸直性跖反射,在成人或年长儿属病理性,但在婴幼儿却是一种暂时的生理现象。临床各种辅助检查中,年龄越小,不同年龄间正常差异也越大。因此,对小儿神经系统的检查与评价,均不能脱离相应年龄期的正常生理学特征。 一般检查:1.意识和精神行为状态可根据小儿对各种刺激的反应来判断意识水平(即意识深、浅度)有无障碍,由轻而重分为嗜睡、昏睡、半昏迷和昏迷等。少数主要表现为谵妄、定向力丧失和精神行为异常等意识内容的减少或异常。智力低下者常表现为交流困难、脱离周围环境的异常情绪与行为等。2.头颅头围可粗略反映颅内组织容量。头围过大时要注意脑积水、硬膜下血肿、巨脑症等。头围过小警惕脑发育停滞或脑萎缩,但大约2%~7%的小头围儿童,智力仍可能正常。注意囟门和颅骨缝,过早闭合见于小头畸形。囟门增大伴膨隆、张力增高、以及颅缝开裂等均提示颅压增高,颅骨叩诊时尚可得“破壶音”。对疑有硬膜下积液、脑穿通畸形婴儿,可在暗室内用电筒紧贴颅骨做透照试验,前额部光圈>2cm,枕部>lcm,或两侧不对称时对诊断有提示作用。3.皮肤某些神经疾病可伴有特征性皮肤损害,包括皮肤色素脱失斑、面部皮脂腺瘤、皮肤牛奶咖啡斑、或面部血管痣等。 颅神经检查:1.嗅神经反复观察对香水、薄荷、或某些不适气味的反应。嗅神经损伤常见于先天性节细胞发育不良,或额叶、颅底病变者。2.视神经主要检查视力、视野和眼底。(1)视力:未成熟儿已能对强光表现皱眉或不安。3个月婴儿开始用双眼注视并跟随移动中物体。视力表测试下,2岁的视力约为6/12,3岁前达20/20的成人水平。(2)视野:年长儿可直接用视野计。对婴幼儿,检查者可站在婴儿背后,或与其面对面地将色彩鲜艳玩具(对婴儿)或白色视标,由侧面远端缓慢移人视野内,注意婴儿眼和头是否转向玩具或患儿见到视标的表情,并以检查者自己视野作比较,粗测有无视野异常。(3)眼底:检查婴幼儿眼底较困难,必要时扩瞳后进行。正常新生儿因血管少视乳头颜色较白,不要误为视神经萎缩。慢性颅内高压时可见视乳头水肿和视网膜静脉淤血。3.动眼、滑车和展神经观察有无眼睑下垂、眼球震颤、斜视等。检查眼球向上、向下和向两侧的眼外肌运动。注意瞳孔大小及形状,以及对光反射、会聚和调节反应等。4.三叉神经注意张口下颌有无偏

神经系统12对颅神经的检查方法一,12对颅神经有哪些? 一嗅二视三动眼,四滑五叉六外展,七面八听九舌咽, 十迷又副舍下全 感觉纤维一二八,运动眼球三四六,耸肩伸舌十一二, 五七九十是混合。 二,颅神经的查体 1.嗅神经(olfactory nerve)-----特殊内脏感觉神经,(嗅中枢:颞叶钩回、海马回前部、杏仁核) 检查方法: 询问有无嗅幻觉等主观嗅觉障碍——令患者闭目——先后堵塞一侧鼻孔——用带有花香或其他香味(非挥发性,非刺激性气味)的物质置于患者受检鼻孔,令区分有无气味。 2.视神经(optic nerve)------特殊躯体感觉神经,(纹状区:即枕叶视皮质中枢:距状裂两侧的楔回和舌回) 检查方法: 视力: 远视力:就是大家平常近视眼的时候去配眼镜检查的那个表啦~~~如果最大的一行都看不清,就逐渐移近,辨认指数或眼前手动,记录距离表示视力;如不能辨认眼前手动,可在暗室中用手电筒照眼,记录有无光感,光感都没有了,那就失明啦~~~ 近视力:常用标准视力表,距离被检者30cm,照明充分,分别查左眼和右眼,自上而下逐行认读视标,直到不能分辨的一行为止,前一行标明的视力即代表实际视力。 视野: 周边视野:①手动法粗略测试:患者与检查者距离60cm相

对而坐,测试左眼时,患者遮住右眼,保持直视,用视标(比如:手指啦,笔啦~可辨识的东西都可以)在两人中间等距离处,分别从患者的颞上、颞下、鼻上、鼻下,从外向内,缓慢移动,患者看到后告知检查者。②用周边视野计精确测定。 中心视野:举个例子吧~嘱患者遮住一只眼睛,询问能否看到 检查者的脸,如果只看到一只眼睛或者没看到嘴巴,可能存在中心 视野缺损。必要时还是要用精确的视野计。 眼底:患者背光而坐,眼球正视前方,检查右眼时,医师站在患者 右侧,右手持眼底镜用右眼观察眼底,从离开患者50cm处开始寻找并逐渐窥入瞳孔,观察时眼底镜要紧贴患者面部,一般不需散瞳。应记录视乳头的形状大小,色泽,边缘,以及视网膜和血管情况。(该检查一般由专科医师来做哦,非专业人士请勿模仿)。 3.动眼神经(oculomotor nerve)、滑车神经(trochlear nerve )、展神经(abducent nerve)---共同支配眼球运动。一般躯体运动神经 动眼神经——支配上睑提肌、上直肌、内直肌、下斜肌、下直肌) 滑车神经——上斜肌 展神经——外直肌 外观:睑裂是否对称、上睑下垂?瞳孔大小?位置?形状?对称?眼球突出?内陷?斜视?眼震? 眼球运动:固定患者头部,嘱两眼注视检查者手指,并随之各方向 转动,并检查辐辏动作,观察运动受限?复视?眼球震颤? 瞳孔:对光反射:直接:嘱患者注视远处,用手电筒分别从侧面照射 瞳孔,观察收缩反应灵敏?对称?间接:检查右眼时,用不透明物体 (手)放中间,遮住来自左侧的光,用手电筒照射左侧瞳孔,观察右 眼瞳孔收缩反应。 调节反射(辐辏反射):嘱患者注视前方约1m处视标,再突 然移至面前约20cm处,观察是否出现两眼会聚、瞳孔缩小。 4.三叉神经(trigeminal nerve)-----混合型神经I(双侧皮质脑干束,中央后回感觉中枢下1/3区) 第一支:眼神经——眶上裂 第二支:上颌神经——圆孔

神经系统检查 进行神经系统检查所需的物品应包括:视力表,眼底镜,手电,扣诊锤,针,音叉,压舌板,棉棍,芳香剂如薄荷, 及笔,纸,报纸等(为测阅读)。 一.一般检查: (一)意识状态 即病人神志是否清醒,包括以下几种不同层次的意识障碍: 1.嗜睡 为最轻的意识障碍,病人能被唤醒,能配合简

单的查体及回答问题,但停止刺激后又入睡。2.昏睡 病人经较重的刺激才能被唤醒,对提问只能含糊而简单地回答,不能配合查体,停止刺激后则很快入睡。 3.昏迷 病人已不能被唤醒,又分为浅昏迷和深昏迷两种不同程度。 (1)浅昏迷病人尚可保留部分对外界刺激的反应,如压眶等强烈疼痛刺激时可有躲避或表情反应,生理及病理. 反射可存在。 (2)深昏迷病人对各种刺激的反应消失,各种反射亦消失。

(二)精神状态 1.定向力: 检查病人对时间,地点,人物的定向是否准确。2.记忆力: (1)远记忆力(病人能否记忆其生日,结婚日,以及初次工作的时间等) (2)近期记忆力:让病人叙述目前的病情,住院过程,近两天情况,或读一简单句子让病人复述。2.计算力: 让病人计算100-7,然后再减7,连续减下去。4.情感: 观察病人有无欣快,淡漠,焦虑,忧郁,以及幻觉,妄想等表现及感情反应的能力。 5.判断力及理解力: 列举一些常识性的问题,考察病人能否理解,

让病人判断是否正确。 (三)语言,即失语的检查 失语是由于脑损害引起的语言能力丧失或受损。病人 无听觉,视觉,或口咽部运动的损害,仅是对语言的表达和理解能力受损或丧失。失语的检查一般有以下几方面:自发谈话,口语理解,复述,命名,阅读,书写等。 进行失语检查要求病人意识清楚,定向力和判断力无障碍,以免影响结果。对于构音,视力,听力,肢体活动等方面的障碍,也要加以注意。 1.自发语言: 让病人对病史进行陈述,注意语量的多少,是否流利,语调和发音有否障碍,语法结构,短语的

小儿脑瘫早期诊治的研究进展 小儿脑瘫是由脑损伤所致的运动发育落后及姿势异常的一种临床综合征。常伴有智力低下、 癫痫、语言障碍、行为异常和视听觉障碍等并发症,是儿童残疾的主要原因,给患儿带来了极 大的痛苦,给家庭和社会带来了沉重的负担。脑瘫的康复需要综合应用各种治疗方法和技术, 使患儿运动、语言和智力等功能达到最佳功能状态,提高脑瘫儿童生活质量和能力,使其走入 社会,现将近年来国内外早期诊断、治疗、评估新进展综述如下。 1 流行病学 小儿脑瘫是在残疾儿童中占有相当大的比例。据文献报道,我国脑瘫发病率为1.8-4.4‰。我 国现有3l万脑瘫患儿,并且每年新增4.6万例[1]。这给家庭和社会都增加了巨大的精神及心理负担。脑瘫男性发病高于女性,农村高于城市,这可能是农村孕产妇的保健工作,新生儿窒息的 新法复苏以及复苏后的抢救工作做的不到位,基层医务人员对脑瘫的早期诊断水平有限,家长 的文化水平较低,经济条件差,重男轻女,而错过早期发现,丧失治疗机会,导致脑瘫的发生。 2 病因学特点 从病理、生理学上分析窒息引起脑缺氧,而脑缺氧可引起脑畸形,如小脑回畸形、孔脑症、脑 积水等,因而脑畸形是许多脑瘫患儿的病理基础,因此窒息可直接导致脑瘫。早产是痉挛型脑 瘫的高危因素,随着医学的发展,胎龄不足32周的早产儿存活率的提高,使脑瘫的发生率明显增加,其发生脑瘫的可能性是足月儿的30倍。早产中体重不足2500g的低体重儿,脑瘫的发病率 约为1.5%,而体重小于1500g的极低体重儿,脑瘫的发病率约为1.3%~9%,极低体重早产的早 产儿其脑瘫的发病率是正常体重患儿的40倍[2]。早产儿由于胎儿脑发育不成熟,导致胎儿缺 氧和脑发育障碍,使脑瘫的发生率增加。早产诱因多为宫内感染。早产儿除并发窒息外,脑发 育不全是发生脑瘫的重要病理基础。低体重儿除早产外主要原因是宫内感染,也是发生脑瘫的 高危因素。临床研究表明高危因素越多越重,越易发生脑瘫。因此消除痉挛型脑瘫发生的高危 因素,加强孕前期保健。此外,研究表明宫内感染可阻碍新生鼠髓鞘形成,或使髓鞘形成延迟,分 析可能的原因为:细胞因子(肿瘤坏死因子、白细胞介素等)在宫内感染所致脑损伤中起重要 作用,导致脑损伤的细胞因子来源于两部分,一部分是脂多糖诱导孕鼠子宫和胎盘产生的大量 细胞因子,另一部分是由受孕鼠细胞因子激的胎鼠脑内小胶质细胞和星形胶质细胞产生的细胞 因子[3]。两部分细胞因子共同作用,使成熟少突胶质细胞数量减少和(或)功能受损,导致脑组织 髓鞘碱性蛋自(MBP)合成减少,髓鞘形成受阻[4.5]。综合几个因素,均会引起脑性瘫痪的发生。 3 早期诊断 脑瘫的主要问题是运动障碍与姿势异常诊断尚缺乏特异性的诊断指标,主要依赖于临床诊断。脑性瘫痪在1 岁以内,特别是: 3个月以内的小婴儿时期,因症状不明显,诊断比较困难。1岁以 后的幼儿时期脑性瘫痪的临床表现逐渐明显典型化,异常姿势、异常反射、肌张力都有明显变化,逐渐出现脑性瘫痪的特有症状。脑性瘫痪的诊断应该遵守以下基本原则:(1)产前、产时 或产后1 个月内存在有引起脑损伤的原因,即高危因素。(2)有脑损伤时的发育神经学异常。 即姿势异常、反射异常、肌张力异常及姿势反射异常。(3)有脑损伤的症状,即早期症状及临 床表现。日本前川喜平教授将诊断脑瘫的三大原则,恰当地比做一个等边三角形,每一个原则 犹如三角形的一条边。缺少一条边都不能成为三角形[6]。因此诊断脑瘫时。必须按照三大原 则有重点、有骤地进行诊断。同时诊断脑性瘫痪时还必须注意要符合脑性瘫痪的几个要素: 即脑性瘫痪是中枢性脑损伤(中枢性);脑组织是在生长发育过程中受到的损伤(发育性); 脑损伤的病变是非进行性的(非进行性);脑损伤后的运动障碍是非一过性(永久性)的特点。否则不应当诊断为脑性瘫痪。还需要除外进行性疾病所致的中枢性瘫痪及正常小儿一过性运 动发育落后。脑干听觉诱发电位异常早期诊断的时间和依据一般将出生后3个月内的诊断称 为超早期诊断;6个月内(或9个月内)的诊断称为早期诊断。可通过下列检查早期发现脑瘫:(1)俯卧位时手不能支撑身体;(2)坐位不稳定,无保护性伸展反射,(3)倒立位时双下肢均伸直,(4)

儿童神经系统反射检查 小儿神经系统的发育具有一定的规律,首先出现的是原始反射,随着中脑神经的发育,原始反射逐渐消失,出现中脑水平的立直反射(矫正反应),神经系统逐渐完善出现大脑皮质水平的平衡反射 原始反射---反射中枢在脊髓、延髓、脑桥 立直反射---反射中枢在中脑、间脑 平衡反射---反射中枢在大脑皮质 1原始反射 原始反射是人类的先天反射,又称非条件反射。是一种比较低级的神经活动。这些不受意识控制的反应是人类一生下来就具有的。这些反射在应该出现是不出现或应该消失时不消失均属异常,有临床意义。 01吸吮反射 0-3月 检查方法:用手指轻触婴儿口唇与口角,或者将手指或母亲乳头插入口内。 反应:像得到食物一样主动闭口,有节律地吸吮、咽下。 意义:减弱或缺失多见于早产儿,生后窒息、外伤等脑干机能损伤,饱食后不出现,饥饿时呈亢进状态。持续存在(6-8月后)或消失后重新出现,提示脑损伤。 02觅食反射0-3个月,一般1月左右消失。 检查方法:用手指轻触婴儿口角或上下唇。 反应:婴儿出现张口寻找乳头动作。3-4月后婴儿会学习、认知到肚子饿时,会用哭声来表达需求,觅食反射就慢慢消失了。 意义:同吸吮反射。生后3月仍然存在为不正常,会导致易张口,舌肌后缩,颈立直差,1岁以上存在提示摄食障碍。 03拥抱反射(Moro反射) 又称惊吓反射,由于头部和背部位置关系的突然变化,刺激颈深部的本体感受器,引起上肢变化的反射。亢进时下肢也出现反应。肌张力低下及严重精神发育迟滞患儿难以引出,早产、低钙、核黄疸、脑瘫等患儿此反射可亢进或延迟,偏瘫患儿左右不对称。拥抱型为0-3个月,伸展型为3-6个月。 检查方法:共五种 ①落法:小儿仰卧位,检查者手放在小儿后头部,将头抬起离床面30度,然后将手下落10-15度(手不离开头部); ②拉手法:小儿仰卧位,检查者拉小儿两手上提,当小儿肩部离开床面是(头不离开床面)然后突然松开。 ③托法:平托起小儿,令头部向下倾斜15°; ④弹足法:用手指轻弹小儿足底; ⑤声法:小儿仰卧于床上,用力敲打床边附近发出声音; 反应:分两型 ①拥抱型:小儿两上肢对称性伸直外展,拇指、示指末节指间关节屈曲,呈扇形张开,然后上肢屈曲,肩、前臂收拢呈拥抱状态,小儿有惊吓的表情或哭闹不安,亢进时下肢也出现与上肢相似的反应。 ②伸展型:又称不完全型,检查时可见小儿上肢突然伸直外展,迅速落于床上,小儿稍有不快感觉,多见于3个月以上的幼儿。 意义: ①反射减弱或缺失:说明脑干机能低下。多见于处于休克期的新生儿或窒息、产伤婴儿。

总量表: 1、粗大运动:GMFM、Milani正常儿童发育评定、Peabody运动发育量表、格 塞尔发育诊断量表、贝利婴儿发育量表、神经系统评定表、徒手肌力评价表、关节活动度评价表、改良Ashworth肌张力分级 2、精细运动:Gesell发育量表(4周~3岁)、Bayley婴儿发育量表(2~30月)、 丹佛发育筛查量表(0~6岁)、Peabody量表(0~5岁)、FMGM 3、言语功能:皮博迪图片词汇检查(PPVT 4~18岁)、伊利诺斯心理语言能力测 试(ITPA 3~10岁)、韦氏学龄儿童智力检查修订版(WISC-R 6~16岁)、韦氏学龄前儿童智力量表(WPPSI 4~6.5岁)、语言发育迟缓检查法(S-S法1~6.5岁)、Frenchay构音障碍评定法 4、心理发育 (1)发育量表:格塞尔发育诊断量表(GDDS 4周~3岁)、贝利婴儿发育量表(BSID 2~30月)、丹佛发育筛查测验(DDST 0~6岁)、0~6岁小儿神经心里发育检查表(2)智力测验:斯坦福-比奈智力量表(SBIS 2~18岁)、图片词汇测验(PPVT 4~18岁)、绘人测验(GDPT 4.5~12岁) (3)适应行为量表:婴儿-初中学生社会生活能力量表(6月~14岁)、Vineland 适应行为量表(V ABS 0~30岁) (4)人格测试:艾森克个性问卷(EPQ 7~15岁儿童和16岁以上儿童)、明尼苏达多项人格问卷(MMPI 14岁以上)、儿童人格问卷(PIC 3~16岁) (5)行为量表:奥芬巴赫儿童行为量表(CBCL 4~6岁和6~16岁)、Conners儿童行为量表(3~17岁)、孤独症儿童行为检查量表(ABC)、儿童孤独症评定量表(CARS)、克氏孤独症行为量表 5、感觉统合:儿童感觉统合能力发展评定量表(3~12岁) 0~3岁: 1、粗大运动:GMFM、Milani正常儿童发育评定、Peabody运动发育量表、格 塞尔发育诊断量表、贝利婴儿发育量表、神经系统评定表、徒手肌力评价表、关节活动度评价表、改良Ashworth肌张力分级 2、精细运动:Gesell发育量表(4周~3岁)、Bayley婴儿发育量表(2~30月)、 丹佛发育筛查量表(0~6岁)、Peabody量表(0~5岁)

教案(课时计划)

第八节神经功能评估 神经功能评估主要包括脑神经、运动功能、感觉功能、神经反射以及自主神经功能评估。评估时注意不能忽视意识状态和精神状态的评估。 一、脑神经 二、感觉功能 感觉包括浅感觉、深感觉和复合感觉。 (一)浅感觉 浅感觉感受器位于皮肤和黏膜。包括痛觉、触觉、温度觉。 1.痛觉用大头针轻刺评估对象皮肤,来判断痛觉是否异常。 2.触觉用棉絮或软纸片轻触评估对象皮肤或黏膜,判断触觉是否异常。 3.温度觉用盛有热水(40 ~50℃)与冷水(5~10℃)的试管,分别触及评估对象皮肤,来判断温度觉是否异常。 (二)深感觉 深感觉是来自肌肉、肌腱和关节等深部组织的感觉。 1.位置觉嘱评估对象闭目,评估者将其肢体放于某一位置,嘱病人说出所放位置,或用另一肢体模仿。 2.运动觉嘱评估对象闭目,评估者轻夹病人的手指或脚趾向上、下作伸屈动作,让其说出手指或脚趾活动方向。 3.震动觉将C128震动音叉柄端,放于评估对象肢体的骨隆起处(如内踝或外踝及桡骨茎突等),询问病人有无震动感觉,并注意感受时间,同时作好两侧对比。 (三)复合感觉 复合感觉又称皮层感觉,是经过大脑皮层的分析和综合来完成的感觉。评估时必须嘱评估对象闭目。常用方法有: 1.体表图形觉用钝物在评估对象皮肤上画出简单的图形(如圆形、方形及三角形),让其辨别并回答,左、右对称部位对比。 2.实体觉将熟悉的某种物品(如硬币、纽扣、钥匙等),置于评估对象的手中,让其辨别回答物品的大小、形状、名称及质地等。 3.两点辨别觉用分开的双脚规同时放置于评估对象皮肤上,如评估对象有两点感觉,再将双脚规距离缩小,直至其感觉到一点为止。身体各部位对两点辨别感觉灵敏度不同,以鼻尖、舌尖、手指最敏感,四肢近端和躯干最差。 4.皮肤定位觉评估者用手指轻触评估对象皮肤某处,让其指出被触部位,皮肤定位觉障碍见于皮质病变。 三、运动功能 运动包括随意运动和不随意运动,随意运动受大脑皮层运动区支配,由锥体束司理,不随意运动由锥体外系和小脑司理。 (一)肌力 l.肌力肌力是评估对象主动运动时肌肉的收缩力。嘱评估对象做肢体运动,观察肢体肌肉的收缩力量、运动幅度及速度,也可从相反的方向测试评估对象对阻力的克服力量。注意两侧肢体的对比,两侧力量显著差异时有重要意义。肌力的记录采用0~5级分级法。 0级:完全瘫痪。 1级:肌肉可收缩,但无肢体活动。 2级:肢体能在床面上移动,但不能抬起。

心之所向,所向披靡 脑瘫的诊断标准 小儿脑瘫康复指南 海军指挥学院南京半山医院脑瘫治疗基地专家为大家解答: 1. 什么是小儿脑瘫?脑瘫是指由于出生前、出生时、婴儿早期的某些原因造成的非进行性脑损伤所致的综合症,主要表现为中枢性运动障碍和姿势异常,可伴有智能落后及惊厥发作、行为异常、感觉障碍及其他异常。尽管临床症状可随年龄的增长和脑的发育成熟而变化,但是其中枢神经系统的病变却固定不变。 2.导致小儿脑瘫的原因有哪些? (l)低体重儿(小于2500g):包括早产未成熟儿,足月小样儿。 (2)先天性异常:包括各种原因引起的脑发育异常,在四肢性瘫痪的脑瘫病人中53%与先天性异常有关;在非四肢性瘫的脑瘫病人中,35%是先天性发育不良所致。 (3)脑缺血缺氧:在脑瘫患者中,20%是由窒息及产伤所引起,导致缺血缺氧的因素有: ①母亲因素:如患妊娠高血压综合症、心力衰竭、大出血、贫血、休克或吸毒、药物过量等; ②胎盘因素:如胎盘早剥、前置胎盘、胎盘坏死或胎盘功能不良

等; ③脐带血流阻断:如脐带脱垂、压迫、打结或绕劲等; ④分娩过程异常:如臀位产、滞产、手术产(产钳)或应用麻醉药等; ⑤新生儿因素:除窒息外,还有许多心肺功能异常疾病。如:先天性心脏病、呼吸窘迫综合症、周身循环衰竭、红细胞增多症。 (4)核黄疸:为脑瘫重要原因,随着国产医学的进步,核黄疸引起脑瘫的比例下降。 3.小儿脑瘫早期的异常表现有哪些? (1)过度激惹:持续哭叫,入睡困难,大约有30%脑性瘫痪小儿在生后前3个月有类似严重“肠绞痛”的表现。 (2)喂养困难,吸吮及吞咽不协调,护理困难,频繁吐沫,以及持续体重不增。 (3)非常“敏感”或激动,但如果患儿(特别是低出生体重儿)仅在饥饿时有如此表现则意义不大。 (4)对噪音或体位改变“敏感”时难将大腿外展,洗澡时不易将拳头掰开,家长常反映“孩子不喜欢洗澡”,当脚用触及浴盆边缘,背部即僵硬竖弓形。以上某一种情况也可能在正常小儿出现,不能根据具有其中某一两项就诊断为脑性瘫痪,若存在多种情况,而且是发生在有高危因素的患儿,就要考虑有脑性瘫痪的可能。

男女 ;臀位产足位产产钳分娩 剖宫产胎头吸引分娩;第二产程、羊水早破;前置胎盘、胎盘早剥;胎盘老化;脐带脱垂脐带绕颈;羊水过多过少浑浊。 母乳喂养人工喂养混合喂养 水痘疫苗麻疹疫苗乙肝疫苗脊髓灰质炎疫苗百白破疫苗流脑疫苗 ;接受线照射;嗜烟酒;接触有毒物质: ;营养不良;贫血。 分;低血糖;低血钙;重症黄疸,黄疸日,缺氧缺血性脑瘫;颅内出血;感染( 惊厥;贫血;生理性体重减低恢复过慢。 中枢神经系统感染(脑膜炎脑炎脊髓炎)外伤其他疾病( 父母近亲结婚家族中脑瘫病史家族中遗传病史;如有,疾病名称()无新生儿期哺乳困难;婴儿期易凉好打挺异常安静异常哭闹;3 4个月后拇指内收不能竖颈;上肢持续后伸;5个月不能主动抓物;6

精神状态:正常兴奋呆滞表情淡漠烦躁 语言情况:无自发语单音双音词组短语语言流畅吐字不清重复语言爆破语言失语肤:黄染:有无;咖啡牛奶斑:有无;血管痣:有无;皮下结节:有无。 部:头颅:前颅:已闭个月,未闭2;颅型:圆形方颅尖颅颅骨重叠眼:眼距正常过宽;斜视:有(内斜外斜)无;眼球震颤:有(水平垂直)无眼睑下垂:有无;眼角赘皮:有无。 鼻:畸形:有无;异常分泌物:有无。 耳:畸形:有无;耳位:正常低位;外耳道异常分泌物:有无。 口腔:口唇:红苍白;牙齿枚;舌活动:正常异常;舌位置:居中异常; 高腭弓:有无 部:两侧对称非对称;竖颈:佳不佳;异常活动:前屈过伸展不能居中; 甲状腺肿大:有无。 部:胸廓形状:桶装扁平漏斗;鸡胸:有无;肋骨串珠:有无;郝氏沟:有无。 心脏:心界:正常扩大;心律:齐不齐;心音:正常杂音。 肺脏:呼吸音:清粗糙干哕音湿啰音。 部:外形:平坦舟状膨满:异常体征:蠕动波有无压痛有无反跳痛有无 ;质地:软硬结节有无;压痛:有无 ;质地:软硬结节有无;压痛:有无 柱:压痛:有无;侧弯:有(左侧弯右侧弯)无腰椎后突:有无 盆:正常前倾后倾上提:左右下掣:左右后退:左右 肢:肩关节:内旋外旋;上肢持续后伸:有无;上提:左右下掣左右 有无;前臂旋前:有无;拇指内收:有无紧握拳:有无。 四肢不随意运动:有无;手足震颤:有无。 肢体形态测量:长度:对称部位左右:相等不相等(部位: 周径:对称部位左右:相等不相等(部位: 正常异常未查

第二节肌力检查 提要 肌力检查,就是通过对肌肉容量、肌张力、肌力的检查,了解就是否存在肌萎缩、肌麻痹及肌张力变化情况,并以此判断运动神经元损害的情况。熟练掌握肌力测定标准,辨别肌力分为六级的不同程度的肌肉收缩表现。掌握各部位肌肉肌力测定法,包括对颈肩、上肢、脊柱、腹部以及下肢,每块肌肉的肌力检查方法。 教材原文 发挥 一、应用解剖 运动系统包括以下两类: 1 、锥体系统:其功能就是完成随意运动,即能随人的意志而执行动作,也称作"自主运动"。传导通路可分为两大部分,一为皮质脊髓束传导通路,二为皮质脑干束传导通路。 (1)皮质脊髓束传导通路:由位于大脑皮质中央前回上2/3部分的锥体细胞发出的轴突组成,经内囊后肢前2/3下行,通过中脑、脑桥及延髓的锥体。在锥体交叉处,左、右纤维大部分互相交叉,交叉后的纤维继续下行,进入脊髓侧索(称皮质脊髓束),沿途终于脊髓各节段的前角运动神经元-下运动神经元。前角运动神经元发出轴突,经前根走出,通过神经丛,组成周围神经后,到达所支配的躯干、四肢骨骼肌。 (2)皮质脑干束传导通路:由位于大脑皮质中央前回下1/3部分的锥体细胞发出的轴突组成,经内囊膝部下行至脑干,沿途终于脑干内的各个颅神经运动核-下运动神经元。 2 、锥体外系:锥体外系就是锥体系以外的管理骨骼肌运动的传导束。其纤维起自大脑中央前回以外的各皮质,下行途中与纹状体、小脑、红核、黑质、下橄榄核、网状结构等发生广泛联系,并多次更换神经元,到达脑神经运动核与脊髓前角细胞,然后通过脑、脊神经到达骨骼肌。锥体外系的功能主要就是完成不随意运动(协调肌群的运动,维持肌张力)。 二、肌力检查要点 1 、肌容量的测定:注意观察肌肉有无萎缩、肥大,并注意其分布与范围,进行两侧比较。可以用带尺测量肢体周径,即在双侧肢体同一水平部位对比测量,并记录之,不仅可以确定肌肉萎缩或肥大的程度,也可以作为今后随访的比较。肌肉萎缩检查时,可见肌肉组织体积缩小,触之松软无力。可为神经营养因素引起,也可为肌炎或长期肢体废用所引起。肌肥大可见于进行性肌营养不良或先天性肌强直等 2 、肌张力的检查:受检者肢体处于完全放松的情况下,被动运动以测其肌肉阻力,受检者肢体肌肉未完全放松将影响检查结果的准确性。肌张力减低时,被动运动阻力减小或消失。还可表现为肌肉不能保持正常的外形,触诊时肌肉软无弹性。见于周围神经病变、小脑疾患、低血钾、深度昏迷及肌肉疾患。肌张力增高时,被动运动阻力增大,肌肉触之坚硬。肌张力增高一般可分为痉挛性与强直性,痉挛性肌张力增高呈折刀状,被动运动开始时阻力很大,到一定角度阻力突然降低,有如折刀感。见于锥体束受损引起的肌张力增高,其肌张力增高主要在上肢的屈肌与下肢的伸肌。强直性肌张力增高,被动运动时阻力增大始终保持均匀,可以停留在任何位置,称为"铅管样或齿轮样"强直。见于锥体外系损伤引起的肌张力增高,其屈肌与伸肌的肌张力皆增高。 3 、肌力检查:肌力就是人体作随意运动时肌肉收缩的力量。肌力检查有主动法与被动法。主动法就是受检者作主动运动时医生观察其运动的幅度、速度与力量,被动法就是检查时给予阻力,受检者用力抵抗以测其肌力。检查者嘱受检者依次作各关节运动,观察肌力就是否正常、减退或瘫痪,注意瘫痪的部位。并根据肌力测定标准分级,肌力大小程度分六级,采用0~5度分级法。肌力测定标准就是肌力大小的一个量化指标,其准确性取决于病人的配合及医生对标准的掌握。肌肉瘫痪肌力下降,其原因可能就是神经损伤,也可能就是其它疾患如进行性