第二代电子计算机

- 格式:doc

- 大小:32.00 KB

- 文档页数:3

二代计算机采用的电子元件

中二代计算机是20世纪五六十年代兴起的电子计算机,它是第

一代计算机和第三代计算机之间的过渡期。

它所使用的最重要的电子

元件是中间量电子管、射线管和晶体管。

中间量电子管是第二代计算机的核心元件,它的运用使计算机的

速度提高了数倍,其消耗的电能也大大降低,节省了电力资源。

使得

第二代计算机运行更快,更省电。

由于其体积小、密度大、反应速度快,因此第二代计算机仍采用这种电子管。

射线管是20世纪五六十年代计算机行业的主要电子元件之一。

它的特点是体积较大、速度很慢、耗电量很大,但它的可靠性很高。

它可以实现复杂的网络操作,尤其是存储器,牢记和保存了许多信息,因此在第二代计算机中得到了广泛的应用。

晶体管是20世纪五六十年代兴起的一种新型电子元件,它的发

展成为了一个重要的转折点,开启了在电子计算机技术领域的新纪元。

晶体管比中间量电子管更小,更轻,耗电更少,而且更可靠,人们甚

至可以用手去搬移它,因此晶体管成为了第二代计算机的主要元件,

在20世纪五六十年代大量应用。

以上就是20世纪五六十年代兴起的第二代计算机采用的电子元

件的简介,它的的主要电子元件是中间量电子管、射线管和晶体管,

它们分别影响着第二代计算机的速度、耗电量以及可靠性,开创了电

子计算机的新的发展纪元,给电子技术的发展带来了几乎无法估计的

突破性延伸。

计算机的发展历程计算机发展历程分为4个阶段。

从第一台计算机诞生至20世纪50年代中期的计算机属于第一代计算机。

世界上第一台数字式电子计算机于1946年在美国宾夕法尼亚大学诞生,取名为电子数值积分计算机。

第一代计算机的主要特点是采用电子管作为基本物理器件。

第一代计算机体积大、能耗高、速度慢、容量小、价格昂贵,而应用仅限于科学计算和军事目的。

20世纪50年代后期到60年代前期出现的第二代计算机采用晶体管作为基本物理器件。

在这一期间,适用于事务处理的COBOL语言得到了广泛应用,这意味着计算机的应用范围已从科学计算扩展到非数值计算领域。

这个时期的计算机不仅用于军事和尖端技术上,同时也被用于工程设计、数据处理、信息管理等方面。

1965~1970年出现的第三代计算机的电子元件主要采用了中小规模的集成电路,计算机的体积、重量进一步减小,运算速度和可靠性进一步提高。

特别是在软件方面,操作系统的出现使计算机的功能越来越强。

这一时期,软件开始以独立的姿态周三行业舞台,从此,计算机软件成了与硬件相区别的单独的实体。

同时,计算机的应用又扩展到文字处理、企业管理、交通管理、情报检索、自动控制等领域。

第四代计算机始于20世纪70年代初,其特征是以大规模和超大规模集成电路为计算机的主要功能部件,用集成度更高的半导体储存器作为主存储器,计算速度可达每秒亿次以上的数量级。

在系统结构方面,并行处理技术、分布式计算机系统、高效而可靠的高级语言以及面向对象技术等,并逐渐形成软件产业。

计算机发展趋势1.智能化智能化就是要求计算机能模拟人的感觉和思维能力,也是新一代计算机要实现的重要目标之一。

2.网络化网络化是指利用计算机技术,把分布在不同地点的计算机互联起来,按照网络协议互相通信,以达到所有用户都可共享软件、硬件和数据资源的目的。

3.微型化20世纪70年代以来,由于大规模集成电路的飞速发展,微处理器芯片连续更新换代,微型计算机连年降价,加上丰富的软件和外部设备,操作简单,使微型计算机很快普及到社会各个领域并走进了千家万户。

电子技术的发展历史电子技术是19世纪末、20世纪初开始发展起来的新兴技术,20世纪发展最为迅速,应用最为广泛,成为近代科学技术发展的一个重要标志。

电子技术的发展历史篇1第一代电子产品以电子管为核心(1904年),其特点是:体积大、耗电、寿命短(灯丝寿命)第一台电子计算机重30吨,用18000个电子管,功耗25千瓦。

上世纪40年代末诞生了第一支半导体三极管。

特点:小巧、轻便、省电、寿命长。

上世纪50年代末期第一块集成电路问世。

特点:在一小块硅片上集成了许多晶体管,更省电,便于电子产品的小型化。

随后集成电路从小规模集成电路发展到大规模和超大规模集成电路,从而使电子产品向着高效能地低消耗、高精度、高稳定、智能化的方向发展。

由于,电子计算机发展经历的四个阶段恰好能够充分说明电子技术发展的四个阶段的特性,所以下面就从电子计算机发展的四个时代来说明电子技术发展的四个阶段的特点:世界上第一台电子计算机于1946年在美国研制成功,取名ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Calculator)。

这台计算机使用了18800个电子管,占地170平方米,重达30吨,耗电140千瓦,价格40多万美元,是一个昂贵耗电的"庞然大物"。

由于它采用了电子线路来执行算术运算、逻辑运算和存储信息,从而就大大提高了运算速度。

ENIAC每秒可进行5000次加法和减法运算,把计算一条弹道的时间短为30秒。

它最初被专门用于弹道运算,后来经过多次改进而成为能进行各种科学计算的通用电子计算机。

从1946年2月交付使用,到1955年10月最后切断电源,ENIAC服役长达9年。

尽管ENIAC还有许多弱点,但是在人类计算工具发展史上,它仍然是一座不朽的里程碑。

它的成功,开辟了提高运算速度的极其广阔的可能性。

它的问世,表明电子计算机时代的到来。

从此,电子计算机在解放人类智力的道路上,突飞猛进的发展。

我国计算机发展简史一、计算机研制起步我国计算机研制起步于上世纪五十年代。

1958年,中国第一台电子管计算机研制成功,标志着中国计算机技术的起步。

在此后的几年中,中国先后研制出了第一代和第二代电子管计算机,为计算机在国内的应用奠定了基础。

二、第一代电子管计算机第一代电子管计算机是中国计算机发展的初期阶段。

这一代计算机采用电子管作为主要元件,体积庞大,功耗高,运算速度慢。

然而,这一代计算机为后续计算机技术的发展奠定了基础,对于中国的计算机工业发展起到了重要的推动作用。

三、第二代晶体管计算机随着科技的进步,第二代晶体管计算机逐渐取代了第一代电子管计算机。

这一代计算机采用晶体管作为主要元件,体积和功耗相对较小,运算速度也有所提高。

同时,这一代计算机还引入了操作系统和高级编程语言等概念,为计算机的普及和应用提供了条件。

四、第三代中小规模集成电路计算机第三代中小规模集成电路计算机是计算机发展的重要里程碑。

这一代计算机采用中小规模集成电路作为主要元件,体积更小,功耗更低,运算速度更快。

同时,这一代计算机还引入了微处理器和内存等概念,为计算机的性能提升和功能扩展提供了可能。

五、第四代超大规模集成电路计算机第四代超大规模集成电路计算机是计算机技术发展的又一重要里程碑。

这一代计算机采用超大规模集成电路作为主要元件,体积更小,功耗更低,运算速度更快。

同时,这一代计算机还引入了多媒体技术、网络技术等概念,为计算机的应用领域扩展提供了可能。

六、巨型计算机的发展随着科技的不断发展,巨型计算机的研制和应用也越来越受到关注。

中国在巨型计算机的研制方面也取得了一定的成就。

例如,“银河”系列巨型计算机的研制成功,标志着中国在巨型计算机技术方面取得了重要突破。

七、微型计算机的发展微型计算机是近年来发展迅速的一种计算机类型。

随着个人电脑的普及,微型计算机已经成为人们日常生活和工作中的重要工具。

中国在微型计算机的研制和应用方面也取得了一定的成就。

以史为镜知兴替计算机发展史(中山大学计算机组成原理课程教学参考资料)从计算渊源到PC的演变,从春秋战国时期的算筹到2001年的PC手动时代在漫长的人类进化和文明发展过程中,人类的大脑逐渐具有了一种特殊的本领,这就是把直观的形象变成抽象的数字,进行抽象思维活动。

在“象”和“数”之间互相转换,使人类具备了认识世界的能力。

在数的概念出现之后,就开始出现了数的计算。

计算需要借助一定的工具来进行,人类最初的计算工具,就是人类的双手。

掰指头算数,这就是最早的计算方法。

人的天生有十个指头,因此十进制数就成为人们最熟悉的进制计数法。

由于双手的局限性,人类开始学习用小木棍、石子等身外之物作为计算工具。

在拉丁语,“计算”的单词Calculus,其本意就是用于计算的石子。

随着文明的进步,人类学会了越来越多、越来越复杂的计算工具,计算方法也越来越高级。

3000多年前,埃及的壁画记载了埃及人用打结的绳子来丈量土地和估算收获。

2000多年春秋战国时代的中国人发明了算筹。

算筹作为最早的计算工具,为人类文明做出了巨大的贡献。

我古代著名的数学家祖冲之,就是借助算筹计算出圆周率的值介于和3.1415926和3.1415927之间;中国古代的天文学家,运用算筹总结出了精密的天文历法六、七百年前,中国人发明了算盘,它结合了十进制计数法和一整套计算口诀,并一直沿用至今,算盘被许多人看作是最早的数字计算机。

西方的计算机工具发明始于文艺复兴时期。

达芬奇这位伟大的画家同时也是一位了不起的机械设计师,人们在他的手稿中发现了他关于计算器的详细设计图稿,这是世界上有文字记载的最早的计算器。

1621年英国人冈特发明计算尺,这是世界上最早的模拟计算工具。

后来,更多的计算尺被发明出来,并为两次工业大革命做出了杰出贡献。

计算尺曾经是每个工程师的必备之物和身份的象征,直到20世纪中叶,计算尺才逐渐被袖珍计算器所取代。

机械时代1642年,法国数学家、物理学家和思想家帕斯卡发明加法器,这是人类历史上第一台机械式计算机,其原理对后来的计算机械产生持久的影响。

电子计算机的发展第一代电子管计算机(1945-1956)在第二次世界大战中,美国政府寻求计算机以开发潜在的战略价值。

这促进了计算机的研究与发展。

1944年Howard H. Aiken(1900-1973)研制出全电子计算器,为美国海军绘制弹道图。

这台简称 Mark I 的机器有半个足球场大,内含500英里的电线,使用电磁信号来移动机械部件,速度很慢(3-5秒一次计算)并且适应性很差只能用于专门领域。

1946年2月14日,标志现代计算机诞生的“埃尼阿克”-ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Computer电子数字积分计算机)在费城公诸于世。

ENIAC代表了计算机发展史上的里程碑,它通过不同部分之间的重新接线编程,还拥有并行计算能力。

ENIAC由美国政府和宾夕法尼亚大学合作开发,使用了18,000个电子管,70,000个电阻器,有5百万个焊接点,耗电160千瓦,其运算速度为5000次/秒,它是按照十进制,而不是按照二进制来操作的,它是世界上第一台普通用途计算机。

40年代中期,John von Neumann(冯.诺伊曼1903-1957)参加了宾夕法尼亚大学的小组,1945年设计电子离散可变自动计算机EDVAC(Electronic Discrete Variable Automatic Computer),将程序和数据以相同的格式一起储存在存储器中。

这使得计算机可以在任意点暂停或继续工作,von Neumann结构的关键部分是中央处理器,它使计算机所有功能通过单一的资源统一起来。

第一代计算机的特点是操作指令是为特定任务而编制的,每种机器有各自不同的机器语言,功能受到限制,速度也慢。

另一个明显特征是使用真空电子管和磁鼓储存数据。

第二代晶体管计算机(1956-1963)1948年,晶体管的发明大大促进了计算机的发展,晶体管代替了体积庞大电子管,电子设备的体积不断减小。

电子技术的历史电子技术是19世纪末、20世纪初开始发展起来的新兴技术,20世纪发展最为迅速,应用最为广泛,成为近代科学技术发展的一个重要标志。

更多关于电子技术的发展历史尽在下文,欢迎大家阅读参考。

第一代电子产品以电子管为核心(1904年),其特点是:体积大、耗电、寿命短(灯丝寿命)第一台电子计算机重30吨,用18000个电子管,功耗25千瓦。

上世纪40年代末诞生了第一支半导体三极管。

特点:小巧、轻便、省电、寿命长。

上世纪50年代末期第一块集成电路问世。

特点:在一小块硅片上集成了许多晶体管,更省电,便于电子产品的小型化。

随后集成电路从小规模集成电路发展到大规模和超大规模集成电路,从而使电子产品向着高效能地低消耗、高精度、高稳定、智能化的方向发展。

由于,电子计算机发展经历的四个阶段恰好能够充分说明电子技术发展的四个阶段的特性,所以下面就从电子计算机发展的四个时代来说明电子技术发展的四个阶段的特点:世界上第一台电子计算机于1946年在美国研制成功,取名ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Calculator)。

这台计算机使用了18800个电子管,占地170平方米,重达30吨,耗电140千瓦,价格40多万美元,是一个昂贵耗电的"庞然大物"。

由于它采用了电子线路来执行算术运算、逻辑运算和存储信息,从而就大大提高了运算速度。

ENIAC每秒可进行5000次加法和减法运算,把计算一条弹道的时间短为30秒。

它最初被专门用于弹道运算,后来经过多次改进而成为能进行各种科学计算的通用电子计算机。

从1946年2月交付使用,到1955年10月最后切断电源,ENIAC服役长达9年。

尽管ENIAC还有许多弱点,但是在人类计算工具发展史上,它仍然是一座不朽的'里程碑。

它的成功,开辟了提高运算速度的极其广阔的可能性。

它的问世,表明电子计算机时代的到来。

从此,电子计算机在解放人类智力的道路上,突飞猛进的发展。

计算机硬件介绍一;基本概念计算机硬件(Computer hardware)是指中由电子,机械和光电等组成的各种物理装置的总称。

这些物理装置按的要求构成一个有机整体为计算机软件运行提供物质基础。

简言之,计算机硬件的功能是输入并存储和数据,以及把数据加工成可以利用的形式。

从外观上来看,微机由箱和组成。

主机箱内主要包括CPU、内存、、、、各种扩展卡、连接线、电源等;外部设备包括鼠标、键盘、显示器、音箱等,这些设备通过接口和连接线与主机相连。

二;计算机硬件组成计算机由、、、和等五个逻辑计算机硬件部件组成。

运算器能进行加、减、乘、除等基本运算。

存储器不仅能存放数据,而且也能存放,计算机能区分是数据还是指令。

控制器能自动执行指令。

操作人员能通过输入、输出设备和进行通信。

计算机内部采用二进制来表示指令和数据。

操作人员将编好的程式和送入中,然后启动计算机工作,计算机应在不需干预的情况下启动完成逐条取出指令和执行指令的任务。

三、电子计算机的发展1、第一代电子计算机的发展第一代电子计算机又称“电子计算机”。

以电子管为主要电路元件的电子计算机,2、第二代电子计算机的发展第二代电子计算机采用晶体管制造的电子计算机。

国外第二代电子计算机的生存期大约是1957-1964年。

3、第三代电子计算机的发展第三代电子计算机采用中、小规模集成电路制造的电子计算机。

196460年代末大量生产。

4、第四代电子计算机的发展1967年和1977年分别出现了大规模和超大规模集成电路。

由大规模和超大规模集成电路组装成的计算5、第五代电子计算机的发展第五代计算机是把信息采集、存储、处理、通信同人工智能结合在一起的智能计算机系统。

四;计算机未来和挑战未来计算机技术将在互联网移动计算技术与系统方面有长足快速的发展。

3G们的日常生活中展示计算机的魅力。

计算机的交流将更加完善。

计算机硬件发展史概述航天学院物理电子学摘要:计算机硬件的性能直接决定着计算机的性能。

计算机硬件的发展大致经历了机械计算机、电子计算机、晶体管计算机、集成电路时代,功能越来越强,性能越来越高,技术越来越完善。

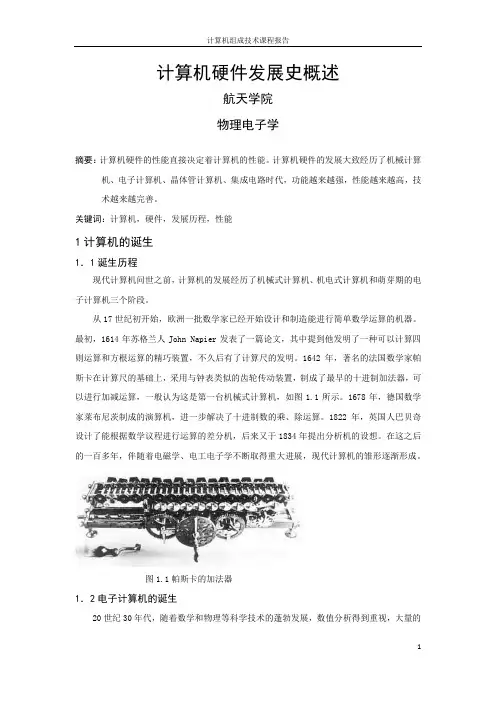

关键词:计算机,硬件,发展历程,性能1计算机的诞生1.1诞生历程现代计算机问世之前,计算机的发展经历了机械式计算机、机电式计算机和萌芽期的电子计算机三个阶段。

从17世纪初开始,欧洲一批数学家已经开始设计和制造能进行简单数学运算的机器。

最初,1614年苏格兰人John Napier发表了一篇论文,其中提到他发明了一种可以计算四则运算和方根运算的精巧装置,不久后有了计算尺的发明。

1642年,著名的法国数学家帕斯卡在计算尺的基础上,采用与钟表类似的齿轮传动装置,制成了最早的十进制加法器,可以进行加减运算,一般认为这是第一台机械式计算机,如图1.1所示。

1678年,德国数学家莱布尼茨制成的演算机,进一步解决了十进制数的乘、除运算。

1822年,英国人巴贝奇设计了能根据数学议程进行运算的差分机,后来又于1834年提出分析机的设想。

在这之后的一百多年,伴随着电磁学、电工电子学不断取得重大进展,现代计算机的雏形逐渐形成。

图1.1帕斯卡的加法器1.2电子计算机的诞生20世纪30年代,随着数学和物理等科学技术的蓬勃发展,数值分析得到重视,大量的运算迫切需要能替代人工运算的先进计算机。

第二次世界大战爆发前后,军事科学技术对高速计算工具的需要非常迫切,比如导弹弹道问题就需要大量的科技人员去计算,电子计算机就是在这样的背景下诞生的。

第一台真正意义上的计算机诞生于1946年,是宾夕法尼亚大学物理学家谟克利和工程师埃克特领导数人花时3年多研制而成的,并被命名为ENIAC。

这台计算机含有电子管18000个,电阻和电容数万个,占地170平方米,功率为25千瓦,最初是用于计算导弹弹道和氢弹的研制。

当ENIAC公开展示时,一条炮弹的轨迹用20s就能算出,比炮弹本身的飞行时间还要短。

附加部分模拟题:(1)第2代电子计算机使用的电子元件是A)晶体管 B)电子管 C)中、小规模集成电路 D)大规模和超大规模集成电路【答案】A【解析】第1代计算机是电子管计算机,第二代计算机是晶体管计算机,第3代计算机主要元件是采用小规模集成电路和中规模集成电路,第4代计算机主要元件是采用大规模集成电路和超大规模集成电路。

(2)除了计算机模拟之外,另一种重要的计算机教学辅助手段是A)计算机录像 B)计算机动画 C)计算机模拟 D)计算机演示【答案】C【解析】计算机作为现代教学手段在教育领域中应用得越来越广泛、深入。

主要有计算机辅助教学、计算机模拟、多媒体教室、网上教学和电子大学。

(3)计算机集成制作系统是A)CAD B)CAM C)CIMS D)MIPS【答案】C【解析】将CAD/CAM和数据库技术集成在一起,形成CIMS(计算机集成制造系统)技术,可实现设计、制造和管理完全自动化。

(4)十进制数215用二进制数表示是A)1100001 B)1101001 C)0011001 D)11010111【答案】D【解析】十进制向二进制的转换前面已多次提到,这一点也是大纲要求重点掌握的。

采用"除二取余"法。

(5)十六进制数34B对应的十进制数是A)1234 B)843 C)768 D)333【答案】B【解析】十六进制数转换成十进制数的方法和二进制一样,都是按权展开。

(6)二进制数0111110转换成十六进制数是A)3F B)DD C)4A D)3E【答案】D【解析】二进制整数转换成十六进制整数的方法是:从个位数开始向左按每4位二进制数一组划分,不足4位的前面补0,然后各组代之以一位十六进制数字即可。

(7)二进制数10100101011转换成十六进制数是A)52B B)D45D C)23C D)5E【答案】A【解析】二进制整数转换成十六进制整数的方法是:从个位数开始向左按每4位二进制数一组划分,不足4位的前面补0,然后各组代之以一位十六进制数字即可。

计算机发展与应用的调查与研究随着社会的发展,计算机越来越成为我们学习、工作、生活中不可缺少重要组成部分。

计算机技术与功能不断地革新与突破,也被应用到更多更广阔的领域,提高了我们的工作效率,优化了生产和生活。

下面我们来谈一下计算机的发展和在几个重要方面的应用。

一、计算机的发展●人类所使用的计算工具是随着生产的发展和社会的进步,从简单到复杂、从低级到高级的发展过程,计算工具相继出现了如算盘、计算尺、手摇机械计算机、电动机械计算机等。

1946年,世界上第一台电子数字计算机(ENIAC)在美国诞生。

这台计算机共用了18000多个电于管组成,占地170m2,总重量为30t,耗电140kw,运算速度达到每秒能进行5000次加法、300次乘法。

从计算机的发展趁势看,大约2010年前美国就可以研制出千万亿次计算机。

电子计算机在短短的50多年里经过了电子管、晶体管、集成电路(IC)和超大规模集成电路(VLSI)四个阶段的发展,使计算机的体积越来越小,功能越来越强,价格越来越低,应用越来越广泛,目前正朝智能化(第五代)计算机方向发展。

1.第一代电子计算机第一代电于计算机是从1946年至1958年。

它们体积较大,运算速度较低,存储容量不大,而且价格昂贵。

使用也不方便,为了解决一个问题,所编制的程序的复杂程度难以表述。

这一代计算机主要用于科学计算,只在重要部门或科学研究部门使用。

2.第二代电子计算机第二代计算机是从1958年到1965年,它们全部采用晶体管作为电子器件,其运算速度比第一代计算机的速度提高了近百倍,体积为原来的几十分之一。

在软件方面开始使用计算机算法语言。

这一代计算机不仅用于科学计算,还用于数据处理和事务处理及工业控制。

3.第三代电子计算机第三代计算机是从1965年到1970年。

这一时期的主要特征是以中、小规模集成电路为电子器件,并且出现操作系统,使计算机的功能越来越强,应用范围越来越广。

它们不仅用于科学计算,还用于文字处理、企业管理、自动控制等领域,出现了计算机技术与通信技术相结合的信息管理系统,可用于生产管理、交通管理、情报检索等领域。

计算机的发展历史引言概述:计算机的发展历史可以追溯到几千年前,从最早的计算工具到现代计算机的智能化,计算机技术的进步深刻影响了人类社会的各个领域。

本文将按照时间顺序,从计算工具的起源开始,介绍计算机的发展历程。

一、计算工具的起源1.1 简易计算工具的出现:早在公元前3000年左右,古代人类开始使用简易计算工具,如算盘、计算棒等。

这些工具通过移动珠子或棒子的位置来进行数值的计算,为人们解决了一些简单的计算问题。

1.2 机械计算工具的发展:17世纪末,德国的莱布尼茨发明了第一台机械计算器,它能够进行四则运算和开方运算。

这标志着计算工具从简单的移动珠子或棒子的阶段进入了机械化的阶段。

1.3 电子计算工具的诞生:20世纪初,美国的霍普金斯大学教授霍尔发明了第一台真正意义上的电子计算机,该计算机采用了真空管技术,能够进行更加复杂的计算任务。

这一重大突破奠定了电子计算机的基础。

二、电子计算机的发展2.1 第一代计算机:第一代计算机采用真空管作为主要的电子元件,体积庞大且功耗高。

最著名的第一代计算机是美国的ENIAC,于1946年问世。

虽然运算速度相对较慢,但它标志着计算机技术的进一步发展。

2.2 第二代计算机:第二代计算机采用了晶体管代替了真空管,体积缩小、功耗降低,运算速度也有所提升。

此时,计算机开始应用于科学计算和商业领域,为人们提供了更高效的计算能力。

2.3 第三代计算机:第三代计算机采用了集成电路技术,使得计算机的体积进一步缩小,功耗进一步降低。

此时,计算机开始进入个人领域,人们可以在家中或办公室使用个人计算机进行各种任务。

三、微处理器的出现与个人计算机的普及3.1 微处理器的诞生:20世纪70年代,美国的英特尔公司推出了第一款微处理器,它将计算机的核心功能集成在一颗芯片上。

微处理器的出现使得计算机的制造成本大幅降低,也为个人计算机的发展奠定了基础。

3.2 个人计算机的普及:随着微处理器技术的发展,计算机逐渐进入寻常百姓家。

第二代电子计算机

第二代电子计算机于20世纪50年代中斯问世,以晶体管代替电子管,并增加浮点运算

第二代电子计算机是用晶体管制造的计算机。

在20世纪50年代之前,计算机都采用电子管作元件。

电子管元件有许多明显的缺点。

例如,在运行时产生的热量太多,可靠性较差,运算速度不快,价格昂贵,体积庞大,这些都使计算机发展受到限制。

于是,晶体管开始被用来作计算机的元件。

晶体管不仅能实现电子管的功能,又具有尺寸小,重量轻,寿命长,效率高,发热少,功耗低等优点。

使用了晶体管以后,电子线路的结构大大改观,制造高速电子计算机的设想也就更容易实现了。

1954年,美国贝尔实验室研制成功第一台使用晶体管线路的计算机,取名“催迪克”(TRADIC),装有800个晶体管。

1955年,美国在阿塔拉斯洲际导弹上装备了以晶体管为主要元件的小型计算机。

10年以后,在美国生产的同一型号的导弹中,由于改用集成电路元件,重量只有原来的1/100,体积与功耗减少到原来的1/300。

1958年,美国的IBM公司制成了第一台全部使用晶体管的计算机RCA501型。

由于第二代计算机采用晶体管逻辑元件,及快速磁芯存储器,计算速度从每秒几千次提高到几十万次,主存储器的存储量,从几千提高到10万以上。

1959年,IBM公司又生产出全部晶体管化的电子计算机IBM 7090。

1958~1964年,晶体管电子计算机经历了大范围的发展过程。

从印刷电路板到单元电路和随机存储器,从运算理论到程序设计语言,不断的革新使晶体管电子计算机日臻完善。

1961年,世界上最大的晶体管电子计算机ATLAS安装完毕。

1964年,中国制成了第一台全晶体管电子计算机441—B型。

第一代电子计算机使用的是“定点运算制”,参与运算的绝对值必须小于1;而第二代电子计算机则增加了浮点运算,使数据的绝对值可达到2的几十次方或几百次方,使电子计算机的计算能力实现了一次飞跃。

同时,用晶体管取代了电子管使第二代电子计算机的体积大大减小,寿命延长,价格降低,为电子计算机的广泛应用创造了条件。

(图)美国IBM公司于1959年生产的IBM 7090型采用晶体管的第二代电子计算机。

它的体积减小了,运算速度却更快。

1964年4月IBM360系统问世。

它成为使用集成电路的第三代电子计算机的著名代表

第三代电子计算机是使用了集成电路的计算机。

1958年,世界上第一个集成电路诞生时,只包括一个晶体管,两个电阻和一个电阻—电容网络。

后来集成电路工艺日趋完善,集成电路所包含的元件数量以每1~2年翻一番的速度增长

着。

发展到70年代初期,大部分电路元件都已经以集成电路的形式出现。

甚至,在想法拇指甲那样大的约1平方厘米的芯片上,就可以集成上百万个电子元件。

因为它看起来只是一块小小的硅片,因此人们常把它称为芯片。

与晶体管相比,集成电路的体积更小,功耗更低,而可靠性更高,造价更低廉,因此得到迅速发展。

1964年4月7日,美国IBM公司同时在14个国家,全美63个城市宣告,世界上第一个采用集成电路的通用计算机系列IBM 360系统研制成功,该系列有大,中,小,型计算机,共6个型号,它兼顾了科学计算和事务处理两方面的应用,各种机器全都相互兼容,适用于各方面的用户,具有全方位的特点,正如罗盘有360度刻度一样,所以取名为360。

它的研制开发经费高达50亿美元,是研制第一颗原子弹的曼哈顿计划的2.5倍。

IBM 360系统是最早使用集成电路元件的通用计算机系列,它开创了民用计算机使用集成电路的先例,计算机从此进入了集成电路时代。

IBM 360成为第三代计算机的里程碑。

随着半导体集成技术的快速发展,美国开始研究军用大规模集成电路计算机。

1967年,美国无线电有限公司制成了领航用的机载计算机LIMAC,其逻辑部件采用双极性大规模集成电路,缓冲存储器用MOS大规模集成电路。

1969年,美国自动化公司制成计算机D—200,采用了MOS场效应晶体管大规模集成电路,中央处理器由24块大规模集成电路做成;得克萨斯仪器公司也制成机载大规模集成电路计算机。

军用机载大规模集成电路试验的成功,为过渡到民用大规模集成电路通用机积累了丰富的经验。

1971年,IBM公司开始生产IBM 370系列机,它采用大规模集成电路做存储器,小规模集成电路做逻辑元件,被称为“第三代半电子计算机”,与IBM 360一样著名。

(上图)这是IBM 360系统的中央控制部分

(下图)著名的IBM 360型电子计算机系统带有一个中央存储器和几个外围存储器

(左图)IBM 370计算机系统中的终端设备

使用超大规模集成电路的第四代计算机

进入20世纪60年代后,微电子技术发展迅猛。

在1967年和1977年,分别出现了大规模集成电路和超大规模集成电路,并立即在电子计算机上得到了应用。

由大规模和超大规模集成电路组装成的计算机,就被称为第四代电子计算机。

美国ILLIAC-IV计算机,是第一台全面使用大规模集成电路作为逻辑元件和存储器的计算机,它标志着计算机的发展已到了第四代。

1975年,美国阿姆尔公司研制成470V/6型计算机,随后日本富士通公司生产出M-190机,是比较有代表性的第四代计算机。

英国曼彻斯特大学1968年开始研制第四代机。

1974年研制成功DAP系列机。

1973年,德国西门子公司,法国国际信息公司与荷兰

飞利浦公司联合成立了统一数据公司,研制出Unidata 7710系列机。

(图)在英国国家航空管理局的控制中心,空中交通管制用IBM计算机进行控制。