无线电力传输技术

- 格式:doc

- 大小:55.00 KB

- 文档页数:13

电力系统中无线电能传输的技术探析摘要:现阶段随着经济社会的进步与发展,电力系统运行中的无线电能传输技术越发收到广大社会群体的关注。

这篇文章先是简要叙述电力系统中无线电能传输技术的应用现状,随后具体探究电力系统中无线电能传输的关键性技术。

关键词:电力系统;无线电能传输;技术探究电能之所以可以被广泛的应用其主要是依托于电力系统运行中的线路,但是由于各个线路之间相互交叉,其在具体的工作过程中经常会出现一些安全性故障,严重时甚至会影响国民的生活与生计。

因而,在电力系统运行中运用无线电能传输技术就变的尤为重要。

一、电力系统中无线电能传输技术的应用现状剖析第一,电磁感应无线电能传输技术。

通常来说,电力系统中的变压器其供电线圈主要在铁芯上进行围绕,致使其供电过程中经常会出现系统供电不便捷等情况。

因此,为了增强电力系统中供电的灵活性与便携性,大部分人员都会采用相同质地的材料对变压器周边的边绕组间进行替代。

就当前电力系统中来看最为常见的非接触型电能传输就是电磁感应式无线电传输技术。

总体来讲,此类非接触性的电能传输主要是依靠电磁感应系统中的耦合技术和现代化电力系统控制技术才得以有效实现的。

运用电磁感应电能传输技术,可以有效避免电能传输过程中接电火花和导体外露现象的出现,逐渐降低电能传输过程中的危险性,使电能可以安全高效的进行传输[1]。

从技术性方面来说,电磁感应无线电传输技术较为成熟,其不仅可以在电力系统电传输功率上进行改革创新,还可以进一步增强其传输的安全性和高效性。

但其由于电能传输的功率较低且可传输电能范围较短,故一般都要将二者进行紧密贴合且只可应用于局部的电能传输中。

也就是说,此类电能传输方式其本质上是将电流从线圈导入使其产生直通变化,并利用耦合原理在线圈上激起感应电动势,从而达到电能传输的目的。

第二,近磁场振式无线电能传输技术。

现阶段随着经济社会的进步与发展,国民的生产生活与电力系统之间有着紧密而不可分割的关系。

无线电能传输技术综述及应用前景摘要:本文在讲述无线电能传输技术的实现方式、在我国的发展以及现在的发展状况,并且对无线电能传输技术的应用及发展前景进行了分析与探讨。

关键词:无线电能传输技术;综述;应用前景1 无线电能传输技术在我国的发展我国在无线电能传输领域的研究是从2000年才开始的,与世界其他国家相比,我国对于该领域的研究相对较迟。

起步初始时,主要是研究直接耦合的方式并将其应用于汽车上。

从2007年开始,我国对无线电能传输技术的研究逐渐加大了力度,投入了大量的心血。

从这几年的研究群体来看,科研工作者主要是国内的知名高校、科研机构以及一些科技公司,其中具有代表性的有浙江大学、哈尔滨工业大学、青岛科技大学以及中科院、海尔集团等学校或机构组织。

其中最为重要的,在研究过程中具有里程碑意义的是在2010年CES展会上,海尔应用无线电力传输技术推出了一款无尾电视,接着在2011年,海尔集团与山东的几所高校联合,在超前技术研究中心共同绘制完成了“无线电力传输产业技术路线图”。

未来几年,无线电力传输新兴产业将随着科技水平的不断提升而加速发展,将会达到的产业规模会带来巨大的经济效益,并同时在全国范围内出现新的经济增长点,从而带动国家经济的发展。

再这样的发展速度下,作者相信无线电能传输技术完全进入我们的生活将指日可待。

2 目前无线电能传输技术的实现方式作者在前文中提到过,按照原理来分,目前在已经出现的无线电能传输技术中,主要有电磁感应式、电磁共振式以及微波电能传输方式三种技术方式。

其中电磁感应式是利用变化中的电流来通过初级线圈而产生磁场,由变化的磁场再次通过次级线圈感应出电场,从而来达到电能的传输。

这种方式是无线电能传输中目前出现最早、发展最快、应用最多的技术。

而电磁共振式技术,它将天线固有的频率与发射场电磁频率相一致时引起的电磁共振接收后,通过电磁耦合的共振效应来达到电能传输,2007年的MIT就是通过这种技术方式来实现的。

电工新技术的原理和应用1. 引言随着科技的迅速发展,电工领域也不断涌现出新的技术和创新。

这些新技术的出现不仅为电工行业带来了更高效、更安全的解决方案,同时也推动了整个社会的发展。

本文将介绍电工领域中一些重要的新技术,包括其原理和应用。

2. 无线电力传输技术无线电力传输技术是一项革命性的新技术,它可以将电能通过无线方式传输到设备中,从而无需通过传统的电线来进行传输。

这项技术的原理是利用电磁波将电能传输到目标设备中,然后通过接收器将电能转换为可用的电力。

无线电力传输技术的应用非常广泛,例如无线充电器、无线电动汽车充电等。

•优点:–方便快捷,无需使用电线进行连接。

–提高了设备的灵活性和移动性。

–可在恶劣环境中进行电能传输。

•应用案例:–无线充电器:如手机、无线耳机等电子设备可以通过无线充电器充电,无需与电源连接。

–无线电动汽车充电:电动汽车可以通过无线充电技术进行充电,提高了充电效率和便利性。

3. 智能电网技术智能电网技术,也被称为智能电力系统,是利用先进的通信、控制和信息技术来提高电力系统的运行效率和可靠性的一项技术。

它通过实时监测和管理电力系统,使得电力的生成、传输和消费更加高效和可持续。

智能电网技术的核心原理是基于大数据分析和人工智能,实现对电力系统的智能化管理和优化。

•优点:–提高电力系统的效率和可靠性。

–降低能源消耗,减少对环境的影响。

–支持可再生能源的大规模接入。

•应用案例:–智能电力监控系统:通过实时监测电网,快速发现故障并进行修复,提高电力系统的可靠性和安全性。

–基于大数据分析的负荷预测:通过对历史数据的分析,预测负荷变化并进行优化调度,实现对电力系统的智能化管理。

4. 可穿戴式智能设备可穿戴式智能设备是一种集成了电子技术和传感器的智能设备,可以直接穿戴在人体上。

它可以实时监测人体的各项生理参数,并将数据传输到手机或其他设备上进行分析和处理。

可穿戴式智能设备的原理是通过传感器采集数据,然后通过蓝牙或其他无线通信方式将数据传输到其他设备上。

无线电力传递的历史发展原理无线电力传递是指通过无线电波进行电能的传输,无需使用电线或其他有线电源。

它的出现改变了以往人们在进行电能传输时受制于电线长度限制的情况,也让许多设备实现了更加便捷的无线化操作。

下面,我将为大家详细介绍一下无线电力传递的历史发展原理。

无线电力传递的历史发展可以追溯到19世纪,当时的科学家们开始尝试利用无线电波进行电能传输。

一位法国物理学家、电信工程师尼古拉·特斯拉在1891年发明了一种叫做特斯拉线圈的远距离无线电传输技术。

他发现,当特斯拉线圈的两端收到无线电波信号时,它们就能够将能量通过空气传输。

特斯拉的发明在当时引起了巨大的轰动,但是他并没有找到一种可靠的方法来控制这种能量的传输,所以这种技术并没有得到广泛应用。

到了20世纪,另一位科学家尝试使用高频电波进行无线电力传输。

他的名字是鲍威尔·麦克瑞迪。

他在1929年成功地将电能远距离传输到了一个小灯泡上,从那时起,无线电力传输的历史开始快速地发展了起来。

随着科技的不断发展,人们开始尝试使用无线电波进行更多种类的应用,包括电能传输、通信、电视传输等。

一些公司也开始将无线电力传输技术应用于新的领域,例如汽车制造、机器人控制等。

尽管无线电力传输技术在20世纪初已经开始出现,但是由于技术不成熟,传输的效率并不高。

但是在现代的技术条件下,无线电力传输的效率已经得到了大大的提高。

例如,2011年,日本科学家们成功地将5千瓦的电能通过27米的距离进行了无线电力传输。

无线电力传输的原理比较简单。

首先,需要一个发射装置和一个接收装置。

发射装置能够将电能转换成无线电波,经过空气传输到接收装置上,接收装置再将无线电波转化为电能,供给设备使用。

现代无线电力传输技术大多采用了磁共振原理。

具体来说,发射装置会生成一个高频磁场,这个磁场会和接收装置上的电感器产生共振。

通过这种方式,电能就能够被成功传输到目标设备上。

这种技术的优点在于能量传输效率较高,传输距离较远,而且无线电能在空气中传输不会对人体造成伤害。

电力系统中的无线传输技术研究随着科技的进步和人们对电力需求的不断增长,传统的有线电力传输方式面临着一系列的挑战。

在传统的电力系统中,电力通过电线或电缆进行传输,但这种方式存在着许多限制。

而无线传输技术的出现,为电力系统带来了新的发展机遇。

无线传输技术可以消除传统电力传输中的诸多限制,提高电力传输的效率和可靠性,同时也为电力系统的智能化和自动化提供了可能。

一、无线传输技术在电力系统中的应用无线传输技术在电力系统中的应用主要包括以下几个方面:1. 电能计量传输无线传输技术可以实现电能计量传输的远程操作,无需布设大量传感器和电缆,降低了安装和维护成本。

同时,利用无线传输技术可以实现实时监测和数据传输,提高电能计量系统的可靠性和精度。

2. 远程监测与控制无线传输技术可以实现对电力系统的远程监测与控制。

通过将传感器和控制器连接到无线网络中,可以对电力系统进行实时监测和控制,及时发现潜在问题并采取相应的措施,提高电力系统的运行效率和安全性。

3. 电能负荷管理利用无线传输技术可以实现对电能负荷的远程管理。

通过与用户的智能电表相连接,可以实时获取用户的用电信息,并进行合理的调度和管理,实现电力供需的平衡,提高电力供应的可靠性和稳定性。

4. 能源供应与储能管理无线传输技术在能源供应与储能管理方面也有着重要的应用。

利用无线传输技术可以实现能源供应和储能设备的远程监测和控制,提高能源供应的效率和可靠性。

同时,无线传输技术还可以实时监测储能设备的状态和性能,提供数据支持,优化储能管理策略。

二、无线传输技术的优势和挑战尽管无线传输技术在电力系统中有广泛的应用前景,但与传统有线传输方式相比,它仍然存在一些优势和挑战。

1. 优势(1)灵活性:无线传输技术可以不受地理位置的限制,可以实现电力系统的远程监测和控制。

(2)可靠性:无线传输技术可以通过网络拓扑的冗余设计和自动切换机制,提高电力系统的可靠性和稳定性。

(3)扩展性:无线传输技术可以根据电力系统的需求进行扩展,灵活应对不同规模和复杂度的电力系统。

无线电力传输的原理及应用作者:邱红来源:《中国新技术新产品》2016年第10期摘要:电力是现今应用最为广泛的基础性能源,在电力的输送中主要使用线缆进行传输,随着电子技术的不断发展,各种电子设备被应用于生产、生活中,其中所使用的大量的线缆严重困扰着电器设备的发展,在无线电力传输技术不断研发的同时,做好对于无线电力传输技术的应用是现今乃至今后一段时间电力传输技术发展的重点,本文将在分析无线电力传输技术原理的基础上对如何做好无线电力传输的应用进行分析。

关键词:无线电力传输;电磁感应;电磁共振;微波中图分类号:TP21 文献标识码:A无线电力传输是现今电力传输技术的重点也是热点,无线电力传输主要利用的是无线电来实现对于电力能源的传输,无线电从发展至今主要用于传播手机、广播、电视等信号,而无线电力传输则要求对电力进行无线传输,两者传输的原理相同,但在无线电中负载的能量不同,其中无线通信主要看中的是负载在无线电波中的信息,在接收端将所搭载的信息筛选出来即可,而无线电力传输则传输无线电波中所负载的能量,在提高传输距离的基础上要求较高的能源传输效率,以满足对于电力传输的需求。

1 无线电力传输发展的历史无线电力传输这一想法在200多年前就已经诞生了,但是受制于当时的技术研发水平以及成本的限制使得无线电力传输这一技术发展较为缓慢,早在1836年,英国科学家尼古拉斯卡兰在研究中发现了电磁感应线圈这一电磁现象,在电力传输中通过改变一个线圈中的电流将会使附近另一个线圈的两端产生火花,之后麦克斯韦通过不断的研究,总结出一组严谨、简洁的方程,建立起了一套完整的电磁理论体系,从而为做好电磁的利用奠定了一个良好的开端。

经过不断的研究,1888年,德国科学家赫兹在总结验证电磁波的基础上为促进无线电的诞生打下了良好的开端。

无线电力传输最早是由尼古拉斯所发明的,其主要是将现在的低频高压电流转化为高频电流,而后将空气作为媒介来完成对于高频电流的传输,这一采用无线电来进行电力传输的构想不但能够方便地对电力进行传输,而且能够节省下大量线缆的成本,同时也提高了电力传输的效率,特斯拉为验证其无线电力传输的构想,在纽约的长岛建立了名为特斯拉线圈的电力发射塔,并试图以地球本身和大气电离层作为导体来进行电力的无线传输,但是这一尝试后因资金短缺而未能实现。

无线能量传输:电力自由流动的新时代

无线能量传输,作为电力传输技术的新兴领域,正在开创电力自由流动的新时代。

传统上,电力输送依赖于电缆和输电线路,限制了能源的分布和利用方式。

然而,随着科技的进步和创新的涌现,无线能量传输作为一种前沿技术正逐渐展现其巨大潜力。

无线能量传输利用电磁波或者电磁场来将能量从一个地方传输到另一个地方,而无需使用传统的电缆或者导线。

这种技术不仅可以消除电线杂乱的问题,还可以使得能源在远距离范围内自由传输。

这对于现代城市规划和能源分配来说,具有重要的战略意义。

在无线能量传输技术的支持下,可以实现许多令人兴奋的应用。

例如,可以在城市中心区域或者人口稠密的地方,通过无线方式传输电能,减少对传统能源输电网络的依赖,从而降低能源损耗和环境污染。

此外,对于一些难以到达或者极端环境中的应用,比如海底探测设备或者外层空间科学探索器具,无线能量传输技术也展示了其独特的优势。

尽管如此,无线能量传输技术也面临一些挑战和限制,比如效率问题、距离限制以及安全性考量。

因此,未来的研究和发展需要集中精力解决这些问题,以推动技术的商业化和广泛应用。

综上所述,无线能量传输技术代表了电力传输领域的新发展方向,其潜力和前景广阔。

随着技术的不断进步和应用场景的扩展,相信无线能量传输将在未来成为推动能源效率和可持续发展的重要技术支柱,开创电力自由流动的新时代。

浅谈无线电力传输技术的应用摘要:“无线电力传输”,顾名思义利用无线电的手段,将发电厂制造出来的电力或者自然产生的电力转换成为无线电波,再将其发送出去,通过特定的接收设备讲无线电波收集起来并重新转化为电力,供用电设备的正常使用。

关键词:电力传输;无线;常规一、无线电力传输技术的分类及其应用无线电力传输技术是通过电磁感应和能量的相互转换来实现,无线电力传输技术主要通过电磁共振、电磁感应、微波、激光等方式进行电力传输。

由于无线电力传输实现的供电距离不同,可以将无线电力传输大致分为无线短距离电力传输、无线中距离电力传输、无线远距离电力传输三类。

下面就分别介绍这三类无线电力传输技术。

1短距离无线电力传输方式。

短距离无线电力传输方式可通过电磁感应实现。

这种传输方式需要以磁场作为介质,利用发射线圈与接收线圈之间的磁耦合来传输能量。

使用变压器耦合,使得初级和次级线圈生成感应电流,该电流可在介质中形成交变电场,这样电能就可以隔着大部分非金属材料进行传输,这样就能把能量从发射端转移至接收端,从而实现了电力的无线传输。

这种传输方式的优点是结构简单、成本相对较为低廉、技术安全可靠。

缺点是功率较小且受制于最大约10cm的传输距离,一般可以用于小型电子设备的供电。

目前常见的应用有电动牙刷的感应式充电、mp3等小功率电子设备。

2中距离无线电力传输方式。

中距离无线电力传输方式利用电磁共振耦合原理或电磁波射频来实现。

这种传输方式的传输距离可达感应线圈内半径8倍的距离,利用接受天线和与其固有频率相同电磁频率的发射场引起电磁共振,以此来产生强电磁耦合,达到中距离电力传输的目的。

这种传输方式传输距离较远,功率可达上千瓦。

2010年的国际消费电子产品展览上,海尔公司的“无尾电视”就是使用了电磁共振耦合技术,这台电视的机箱内置了一个线圈,使其能够在lm之外接收到100W的电力。

这种技术可为手机、笔记本电脑、助听器等提供无线电力传输。

3远距离无线电力传输方式。

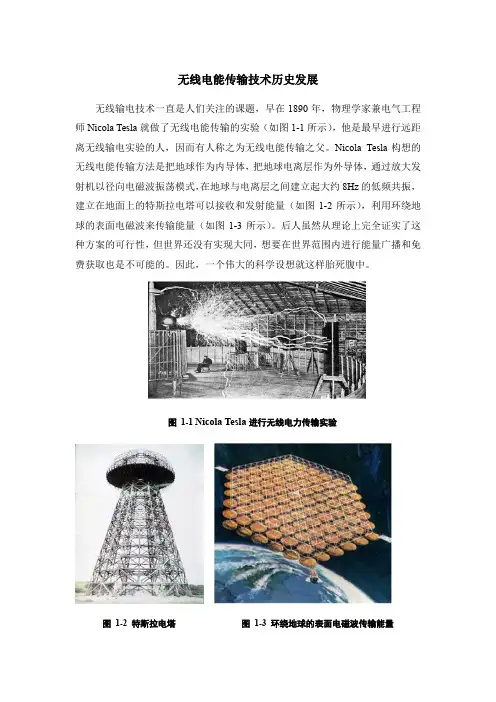

无线电能传输技术历史发展无线输电技术一直是人们关注的课题,早在1890年,物理学家兼电气工程师Nicola Tesla就做了无线电能传输的实验(如图1-1所示),他是最早进行远距离无线输电实验的人,因而有人称之为无线电能传输之父。

Nicola Tesla构想的无线电能传输方法是把地球作为内导体,把地球电离层作为外导体,通过放大发射机以径向电磁波振荡模式,在地球与电离层之间建立起大约8Hz的低频共振,建立在地面上的特斯拉电塔可以接收和发射能量(如图1-2所示),利用环绕地球的表面电磁波来传输能量(如图1-3所示)。

后人虽然从理论上完全证实了这种方案的可行性,但世界还没有实现大同,想要在世界范围内进行能量广播和免费获取也是不可能的。

因此,一个伟大的科学设想就这样胎死腹中。

图1-1 Nicola Tesla进行无线电力传输实验图1-2 特斯拉电塔图1-3 环绕地球的表面电磁波传输能量其后,Goubau、Sohweing等人从理论上推算了自由空间波束导波可达到近100%的传输效率,并随后在反射波束导波系统上得到了验证。

20世纪20年代中期,日本的H.Yagi和S.Uda发明了可用于无线电能传输的定向天线,又称为八木—宇田天线。

20世纪60年代初期雷声公司(Raytheon)的W.C.Brown做了大量的无线电能传输研究工作,从而奠定了无线电能传输的实验基础,使这一概念变成了现实。

雷声公司在实验中设计了一种效率高、结构简单的半波电偶极子半导体二极管整流天线,将频率2. 45GHz的微波能量转换为了直流电,1977年雷声公司又在实验中使用GaAs-Pt肖特基势垒二极管,用铝条构造半波电偶极子和传输线,输入微波的功率为8W,获得了90.6%的微波——直流电整流效率。

后来改用印刷薄膜,在频率2.45GHz时效率达到了85%。

自从Brown实验获得成功以后,人们开始对无线电能传输技术产生了兴趣。

1975年,在美国宇航局的支持下,开始了无线电能传输地面实验的5A计划,喷气发动机实验室和Lewis科研中心曾将30kW的微波无线输送1.6 km,其微波——直流的转换效率达83%。

无线传输技术在电力行业中的应用考虑I. 引言在现代社会中,电力行业承担着保障人们能源供应的重要职责。

然而,电力行业的运营和维护面临着巨大的挑战,其中之一就是如何更好地应用无线传输技术。

本文将探讨无线传输技术在电力行业中的应用,并分析其中的因素和问题。

II. 无线传输技术的基本原理无线传输技术是一种通过电磁波或红外线传递信号和信息的方法。

它可以实现无线通信和数据传输,使得信息的传输更加灵活和高效。

在电力行业中,无线传输技术可以用于监测和控制电力设备、实现智能电网的建设以及提高电力系统的可靠性和安全性。

III. 无线传输技术的应用场景1. 监测和控制电力设备在电力行业中,使用无线传输技术可以实现对各种电力设备的远程监测和控制。

通过传感器和传输设备,可以实时监测电力设备的运行状态、温度、湿度等参数,并及时采取措施来避免设备故障和事故的发生。

同时,对电力设备的远程控制也可以实现对设备的开关、调节和维护等操作,提高了电力系统的操作效率和准确性。

2. 智能电网的建设随着电力行业的发展,智能电网的建设成为了一个重要的趋势。

无线传输技术为智能电网的建设提供了重要的支持。

通过在各个节点上设置无线传输设备,可以实现对电力系统的实时监测和控制,提高电力系统的管理效率和应对能力。

同时,无线传输技术也可以实现对电力系统中各个设备的数据采集和传输,为电力系统的综合分析和决策提供了重要的数据支持。

3. 提高电力系统的可靠性和安全性电力系统的可靠性和安全性是电力行业面临的重要问题。

无线传输技术可以实现对电力系统中各个关键点的实时监测和预警,及时发现并解决问题,减少电力系统故障和事故的发生。

同时,无线传输技术也可以实现对电力系统中各个区域的电量调节和分配,优化电力系统的负荷平衡,避免因供需失衡而导致的系统故障和事故。

IV. 无线传输技术的挑战和问题在应用无线传输技术的过程中,电力行业也面临着一些挑战和问题。

首先,由于电力系统的复杂性和特殊性,无线传输技术的可靠性和安全性需得到保障,以避免信号干扰和信息泄漏等问题。

第26卷第4期Vol 126 NO.5 重庆工商大学学报(自然科学版)J Chongqing Technol Business Univ 1(Nat Sci Ed ) 2009年10月Oct 12009 文章编号:1672-058X (2009)05-0485-04无线电能传输技术综述3张茂春1,王进华2,石亚伟2(1.重庆市电力公司万州供电局,重庆万州404000;2.西南大学电子信息工程学院重庆400715) 摘 要:叙述了无线电能传输的概念和发展历程,着重对电磁感应式、电磁共振式和电磁辐射式三种无线电能传输进行了详细分析;电磁感应式传输距离近、效率低且需要补偿;电磁共振式是对感应式的突破,可以在几米的范围内传输中等,其研究前景较好;电磁辐射式传输距离远,功率较大,但传输较远距离时需要高效整流天线和高方向性天线,其研制难度较大。

关键词:无线电能传输;电磁感应;磁谐振;微波 中图分类号:T M72文献标志码:A 所谓无线电能传输[1](W irelss Power Trans m issi on ———W PT )就是借助于电磁场或电磁波进行能量传递的一种技术。

无线输电分为:电磁感应式、电磁共振式和电磁辐射式。

电磁感应可用于低功率、近距离传输;电磁共振适于中等功率、中等距离传输;电磁辐射则可用于大功率、远距离传输。

近年来,一些便携式电器如笔记本电脑、手机、音乐播放器等移动设备都需要电池和充电。

电源电线频繁地拔插,既不安全,也容易磨损。

一些充电器、电线、插座标准也并不完全统一,这样即造成了浪费,也形成了对环境的污染。

而在特殊场合下,譬如矿井和石油开采中,传统输电方式在安全上存在隐患。

孤立的岛屿、工作于山头的基站,很困难采用架设电线的传统配电方式。

在上述情形下,无线输电便愈发显得重要和迫切,因而它被美国《技术评论》杂志评选为未来十大科研方向之一。

在无线输电方面,我国的研究才刚刚起步,较欧美落后。

在此旨在阐述当前的技术进展,分析无线输电原理,为我国在无线输电方面的深入研究提供参考。

电力无线传输技术

嘿,朋友们!今天咱来聊聊电力无线传输技术,这可真是个超酷的玩意儿啊!

你想想看,以往咱要用电,那得拉着一根根电线,像蜘蛛网似的,多麻烦呀!但有了电力无线传输技术,那就完全不一样啦!就好比是给电装上了翅膀,让它能自由自在地飞到需要它的地方去。

比如说咱家里的各种电器,以后就不用再受电线的束缚啦!电视可以随便摆,不用再担心后面的线够不着插座;手机充电也不用到处找插头,直接放在桌上就能充上电,多方便呀!这就好像是把电变成了无形的小精灵,随时随地为我们服务。

再想想那些大型的设备,像工厂里的机器啥的。

要是用了电力无线传输技术,那布置起来可就太轻松啦!不用再挖沟埋线,省了多少事儿呀!而且还能让整个工厂看起来更整洁、更有序。

这电力无线传输技术不就跟孙悟空的七十二变似的,能变出各种花样来满足我们的需求嘛!而且呀,这技术还在不断发展呢!说不定以后,我们走在路上,电就自动传到我们身上的设备里啦,那可真是太神奇啦!

你说这要是实现了,那我们的生活得发生多大的变化呀!出门再也不用担心手机没电,也不用带着一堆充电器和充电宝啦!那得多轻松自在呀!

而且这技术对环境也有好处呢!没有了那么多电线,不就减少了资源的浪费嘛,也让我们的城市更美观啦。

你难道不期待这样的未来吗?我可是超级期待的呀!电力无线传输技术,真的是给我们打开了一扇通往全新世界的大门,让我们能看到更多的可能和惊喜。

让我们一起为这个神奇的技术加油喝彩吧,说不定哪天它就彻底改变了我们的生活呢!。

特斯拉线圈与无线电力传输要点1. 什么是特斯拉线圈?特斯拉线圈,又称作特拉线圈或特斯拉变压器,是一种无线能量传输装置,由尼古拉·特斯拉在19世纪末发明。

特斯拉线圈主要由两个线卷组成:一层是高电压高频率的次级线圈,内嵌在一个相对低电压的主线圈中。

使用特斯拉线圈可以将低电压电源产生的电能转变为高电压高频率的电能。

2. 特斯拉线圈的工作原理特斯拉线圈利用电磁场感应的原理工作。

当主线圈中通电时,产生的磁场使得次级线圈中产生感应电流。

随着主线圈电流的变化,次级线圈中的电流也会随之变化。

这个过程叫做共振,它会使得次级线圈中电流和电压不断地上升,直到产生强电场。

3. 无线电力传输的原理在特斯拉线圈的基础上,可以实现无线电力传输。

特斯拉发明这种技术的初衷是为了实现远距离无线电能传输,从而解决能源不足的问题。

无线电力传输的原理和特斯拉线圈的工作原理类似,也是利用电磁场感应。

由于电磁场可以穿透非导体障碍物,因此可以通过空气传输能量。

4. 特斯拉线圈与无线电力传输的应用特斯拉线圈和无线电力传输的应用在科学技术领域非常广泛。

其中,最为常见的应用是在无线电装置中。

无线电装置中的发射机利用特斯拉线圈产生高频率的信号,并通过天线将信号传输出去。

此外,无线充电技术也是利用特斯拉线圈和无线电力传输原理,实现将能量通过空气传输到设备中进行充电。

5. 特斯拉线圈与无线电力传输的优点和缺点与有线电力传输相比,无线电力传输的优势在于无需布线,不会造成建筑物的结构损坏,并且方便移动设备的使用。

此外,无线电力传输可以通过空气传输能量,避免了电线接触造成的火灾和电磁辐射对人体的危害。

然而,无线电力传输也存在一些缺点。

首先是效率问题。

由于磁场的衰减和穿透力的限制,无线电力传输的效率较低。

其次,无线电力传输对环境的影响,比如大功率电磁波会干扰无线电和通信设施,可能对生态环境造成影响。

6. 总结总的来说,特斯拉线圈和无线电力传输技术有着重要的应用价值,为无线电装置和移动设备的使用提供了便利。

无线电力传输技术无线电力传输技术人类追逐自由的本能,在现实面前屡屡受挫。

自从广泛使用电能以来,许多人都为了那些电器拖着的长长电线而绞尽脑汁,但无线供电却一直只能作为一个在前方远远招手的梦想。

现在,我们也许看到了一线曙光。

在2008年8月的英特尔开发者论坛(IDF,Intel Developer Forum)上,西雅图实验室的约书亚·史密斯(Joshua R. Smith)领导的研究小组向公众展示了一项新技术——基于“磁耦合共振”原理的无线供电,在展示中成功地点亮了一个一米开外的60瓦灯泡,而在电源和灯泡之间没有使用任何电线。

他们声称,在这个系统中无线电力的传输效率达到了75%。

大刘在《三体II·黑暗森林》中描绘了一个两百年后的世界。

因为人们掌握了可控核聚变技术,可以提供极大丰富的能源,无线供电的损失在可接受范围之内,所以大部分电器都可以采用无线方式来供电,从电热杯一直到个人飞行器都是如此。

电像空气一样无处不在,人类再也不用受电线的拖累了。

正如书中所提到的那样,无线供电技术现在也已经出现了。

实际上,近距离的无线供电技术早在一百多年前就已经出现,而我们现在生活中的很多小东西,都已经在使用无线供电。

也许不远的未来,我们还会看到远距离和室内距离的无线供电产品,而不会看到电线杆和高压线,“插头”也将会变成一个历史名词。

好兆头英特尔的这种无线供电技术,是基于麻省理工大学的一项研究成果而开发的。

2007年6月,麻省理工大学的物理学助理教授马林·索尔贾希克(Marin Soljacic)和他的研究团队公开做了一个演示。

他们给一个直径60厘米的线圈通电,6英尺(约1.9米)之外连接在另一个线圈上的60瓦灯泡被点亮了。

这种马林称之为“WiTricity”技术的原理是“磁耦合共振”,而他本人也因为这一发明获得了麦克阿瑟基金会2008年的天才奖。

新技术所消耗的电能只有传统电磁感应供电技术的百万分之一,不由让人们对室内距离的无线供电重新燃起了希望。

而它的关键在于“共振”。

科学家们早就发现,共振是一种非常高效的传输能量方式。

我们都听过诸如共振引起的铁桥坍塌、雪崩或者高音歌唱家震碎玻璃杯的故事。

无论这些故事可信度如何,但它们的基本原理是正确的:两个振动频率相同的物体之间可以高效传输能量,而对不同振动频率的物体几乎没有影响。

在马林的这种新技术中,将发送端和接收端的线圈调校成了一个磁共振系统,当发送端产生的振荡磁场频率和接收端的固有频率相同时,接收端就产生共振,从而实现了能量的传输。

根据共振的特性,能量传输都是在这样一个共振系统内部进行,对这个共振系统之外的物体不会产生什么影响。

这就像是几个厚度不同的玻璃杯不会因为同一频率的声音而同时炸碎一样。

最妙的就是这一点了。

当发射端通电时,它并不会向外发射电磁波,而只是在周围形成一个非辐射的磁场。

这个磁场用来和接收端联络,激发接收端的共振,从而以很小的消耗为代价来传输能量。

在这项技术中,磁场的强度将不过和地球磁场强度相似,人们不用担心这种技术会对自己的身体和其他设备产生不良影响。

在2007年马林演示他的成果的时候,这项技术能够达到40%左右的效率。

这在某些场合是可以接受的,但是人们还想更进一步。

刚才我们提到的英特尔公司研究员们已经把传输效率提升到了75%,而马林小组最近声称,他们做到了90%。

这意味着,一年之间提高到原来的两倍以上!虽然成效惊人,但改进空间也依然很大。

下一步,有望在提高传输效率的同时缩小发射端和接收端的体积,最终实现用电设备内置接收端的目标。

想象一下,这会对生活带来什么样的影响?我们可以完全从需要的角度出发来摆放家用电器,不用再考虑附近是否有插座;我们在装修房间的时候不用再考虑如何布设电线,笔记本电脑和手机这样的小件电子设备永远显示电池充满,清扫机器人在房间里跑来跑去,不用过一会就去找地方充电……这一天也许很快就会来到。

市场上已经有了一些采用这种技术的原型产品,广泛使用也只是时间问题罢了。

第二基地尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)的梦想——使用电磁波来远距离供电——也许很快就会变成现实。

早在1890年,这位现代交流电系统的奠基者就开始构想无线供电方法,最后提出了一个非常宏大的方案——把地球作为内导体、距离地面约60千米的电离层作为外导体,在地球与电离层之间建立起大约8Hz的低频共振,再利用环绕地球的表面电磁波来远距离传输电力。

他想像广播一样,将电能传遍全球。

为此,在J. P.摩根的资助下,他在纽约长岛建立了57米高的瓦登克里夫塔(Wardenclyffe Tower)来实现这一构想,但最终被迫放弃。

虽然我们现在可以从理论上证明特斯拉的方案的确可行,但是出于世界上各个国家的区隔,这种“天下大同”在短时间内恐怕不会成为现实。

不过另一种远程无线供电方案可能会更容易实现一点。

加拿大科学家正计划制造一架无人飞机,飞行高度33千米,可以在空中连续飞行几个月。

这可能是世界上第一架可以真正投入使用的远程供电飞机,本身不携带燃料,而是从地面的微波站中获取能量。

微波是指那些频率在300MHz到300KMHz之间的电磁波,它的波长在1米到1毫米之间。

因为电磁波的频率越高,能量就越集中,方向性也越强,所以人们认为,使用微波来无线传递能量可能是最好的选择。

更何况,微波可以通过硅整流二极管天线转换成电能,转化效率可以高达95%以上——这样高的转化率已经可以让人满意了。

在这架无人机起飞之后,地面的高功率发射机通过天线将发射机所产生的微波能量汇聚成能量集中的窄波束,然后将其射向高空飞行的微波飞机。

微波飞机通过微波接收天线接收能量,转换成直流电,再由直流电动机带动飞机的螺旋桨旋转。

因为无需携带燃料和发动机,这种飞机的有效载荷将会大大提升。

其实早在1968年,美国航天工程师彼得·格拉泽(Peter Glaser)就已经更进一步,提出了空间太阳能发电(SSP,Space Solar Power)的概念。

他设想在大气层外通过卫星收集太阳能发电,然后通过微波将能量无线传输回地面,并且重新转化成电能供人使用。

这一设想,不是在仅数十千米的距离上用微波传递能量,而是要把能量在三万多千米之外,从太空精确地射向地面接收站。

想象一个地球同步卫星。

它停留在赤道上空36,000千米的高度,太阳能电池阵列始终对太阳定向,微波发射天线则瞄准地面的接收天线。

这儿,不存在在地面接收太阳能所必然面临的照射时间、气候、重力等问题,每年有277天可以全天接受日照,而被地球遮挡时,最长停电时间也不过75分钟。

它每年有99%以上的时间把源源不断的太阳光能转化为电能,效率将比地面上同样规模的太阳能电站高出十倍左右。

1977~1980年,美国宇航局和能源部共同出资,对空间太阳能发电的问题进行了概念研究,得出结论:这种方式不存在不可克服的技术困难。

但是后来这个计划一度被锁进保险柜,原因在于耗资惊人。

目前把物品送上太空还是很花钱的,要在太空中组装一颗收集太阳能来发电的卫星,成本令人难以接受。

不过,随着地球上不可再生资源的逐渐消耗,这个计划又被摆上了桌面。

现在有几个能源消耗大国和能源匮乏的国家正在论证这种方案的可行性,并且开始了小规模实验,来验证在大气内进行微波能量传递以及从太空向地面发射微波束的实际效果,而目前比较乐观的估计是,2010~2020年太阳能发电卫星就可以进入实用阶段了。

亲爱的,你需要电?感谢迈克尔·法拉第(Michael Faraday),这个英国人在1831年发现的电磁感应,带领我们进入了电气时代。

到了今天,谁不需要电?法拉第的发现,也促进了近距离无线供电技术的发展。

最早的工业化近距离无线供电技术早在1885年就已经被实际应用了:随便拆开一个家用变压器,我们就会看到变压器里会有两组导线缠在一个铁芯框架上,但它们彼此并没有直接相连。

不仅如此。

公共交通卡、一些学校的饭卡,还有二代身份证,这些也都需要电。

在这些卡证中都有一块小小芯片,里面最少存储着一个唯一的编号。

这一小块芯片就像是我们的一条内存或者一块硬盘,没有电的时候,它和一粒沙子没什么区别。

即使储存了很多信息,也没有办法传递出来。

这种卡证的供电原理与变压器的原理类似。

读卡机周围会形成一个快速变化的磁场,芯片进入这个磁场时,周围的线圈内就会产生感应电压,激活芯片,并且把自己的编号通过线圈发射出去被读卡机接收。

读卡机会根据编号的不同而做出不同的反应,例如告诉你现在饭卡账户里还剩多少钱。

通过电磁感应来进行无线供电是非常成熟的技术,但会受到很多限制。

最主要的问题是,低频磁场会随着距离的增加而快速衰减。

如果要增加供电距离,只能加大磁场的强度。

然而,磁场强度太大一方面会增加电能的消耗,另一方面可能会导致附近使用磁信号来记录信息的设备失效。

我们都不想自己的硬盘里面的数据被强磁场一笔勾销吧。

所以这种方式往往会应用在一些防水要求比较高的小家电上,例如某些电动牙刷和电动刮胡刀等。

人们也在尝试用电磁感应为手机这样的小型设备充电。

从2005年开始,市场上就已经有了一些无线充电器,但使用起来并不能算是很方便,充其量也只是减少了我们把手机插上变压器的麻烦而已。

有了室内距离的无线供电设备,谁还需要这种东西呢?这是多么美好的一天我们经常会使用和风筝相关的比喻。

风筝飞得再高,也总会有一根线握在手里。

断线的风筝也许会一时飞得更高,但最后一定会坠落地面。

也许以后会改用遥控航模的比喻吧——没有线,却依然尽在掌握。

当可以在远距离、中等距离和近距离都广泛实现无线供电的时候,人类目前最常用的能量将会变得像空气一样随处可得。

无需再抱怨没有合适的充电器,不用再为电子设备准备厚重的电池以尽量延长它们的待机时间。

我们可以把手持设备做得更小更薄,甚至可以容易地植入体内。

在那时候,生活又是何等一幅模样?没有人知道。

当终于可以解开电线的束缚时,我们会飞得更高,走得更远,远到超出想象。

正如每天呼吸空气而不自觉一样,我们终会把无处不在的无线电力当作一件自然而然的事情,却忘了仅仅在200年前,祖辈们还仅仅把电当成一种用来博人一笑的小小魔术。

也许有一天,我们会对我们的下一代谈起我们年轻的时候。

讲述中极尽描述从线缆束缚的无奈走到无线的自由这一过程。

会回味那些有电线的日子,不可避免地谈及那些因电线接头松动让所有工作成果化为一缕青烟的小插曲。

会怀念电池的质感,会怀念在抽屉里缠成一团的充电器的沉稳踏实。

也许还会一遍遍提起法拉第、麦克斯韦,以及特斯拉这些名字。

我们会像小时候的老师那样,循循善诱地提问:“那么,电是从哪里来的呢?”也许,坐在对面的小孩,会像《三体II·黑暗森林》中那个两百年后的漂亮女护士一样,不以为然地说:“电?到处都有电啊。