煤吸附甲烷能力的影响因素研究进展

- 格式:pdf

- 大小:351.82 KB

- 文档页数:4

国内煤层气赋存规律的影响因素分析摘要:本文主要通过讨论我国煤层气生成及含量的影响因素、煤层气保存的条件、煤层气在煤储层中赋存的方式,从而分析国内煤层气赋存规律的影响因素。

关键词:煤层气赋存方式含气量保存条件0 引言煤层气(cbm)是以自生自储式为主的非常规天然气,它主要贮存于煤层及其邻近岩层之中。

我国是煤炭资源大国,煤层气资源也极为丰富,近几年随着对煤层气研究的日益深入,煤层气开发和利用具有远大前景。

据测算,埋深小于2000m的煤层气资源量为31.46万亿m3,与陆上常规天然气资源量相当,并与其在区域分布上形成良好的资源互补。

因而通过探讨煤层气赋存的有利条件及不利条件,从而得出煤层气赋存的评价方法,对我国煤层气勘探开发及有利区块的选定具有重要的意义。

1 煤层气的赋存方式煤层气以三种状态存在于煤层之中:溶解状态,溶解于煤层内的地下水中;游离状态,其中大部分存在于各类裂隙之中,以游离态分布于煤的孔隙中;吸附状态,吸附在煤孔隙的内表面上。

溶解状态甲烷含量较少,一般以游离态和吸附态甲烷为主。

1.1 吸附状态煤层气煤层与常规天然气储层的不同主要表现在,大多数的气体都是以吸附的方式在煤层中储存的。

测算结果表明,吸附状态的气在煤中气体总量中大约占到的0%~95%还多,具体比例需要看煤的变质程度,埋藏深度等方面的影响。

由于煤是一种多孔介质,煤中的孔隙大部分为直径小于50nm的微孔,因而使煤具有很大的内表面积,(据测定,1g无烟煤微孔隙的总面积可达200m2之多,超过一般孔隙的2000倍)气体分子产生很大的表面吸引力,所以具有很强的储气能力。

在我国,中、高变质程度的烟煤和无烟煤中实测煤层气含量(干燥无灰基)比低变质褐煤要高的多。

煤中吸附气含量,可以用直接法通过煤样解吸试验得到,也可以用间接法通过langmuir方程计算求得。

其中:p—气体压力kg/cm2);a—实验温度下最大吸附量(cm3/g·可燃物);b—取决于实验温度及煤质的系数(kg/cm2)-1;煤吸附煤层气(甲烷)的能力与多种因素有关,主要有以下几个方面:①一般情况下,随着煤变质程度的提高,其吸附气的能力逐渐增加。

煤是一种多孔介质,是天然的吸附体,与煤伴生的煤层气以吸附态、游离态、水溶态三种状态存在于煤体中,但是 80%~90%的煤层气是以吸附形态存在于煤的过渡孔和微孔的内表面上,形成一层煤层甲烷气薄膜。

研究煤层气的吸附特征,对了解煤层中煤层气的解吸、扩散、运移、聚集规律和阐述煤与瓦斯突出机理具有十分重要的意义。

-------《声震法提高煤层气抽采率的机理及技术原理研究》p1~p8煤对二元混合气体的吸附特征此处所指的二元混合气体系指CH4 和另一组分气体(N2、CO2 ,称为杂组分)。

通过分析可得出如下结论:①在煤对CH4+N2混合气体的吸附中,随混合气体平衡压力的增大,吸附相中甲烷浓度减小,N2的浓度增大;而在煤对CH4+N2混合气体吸附时正好相反。

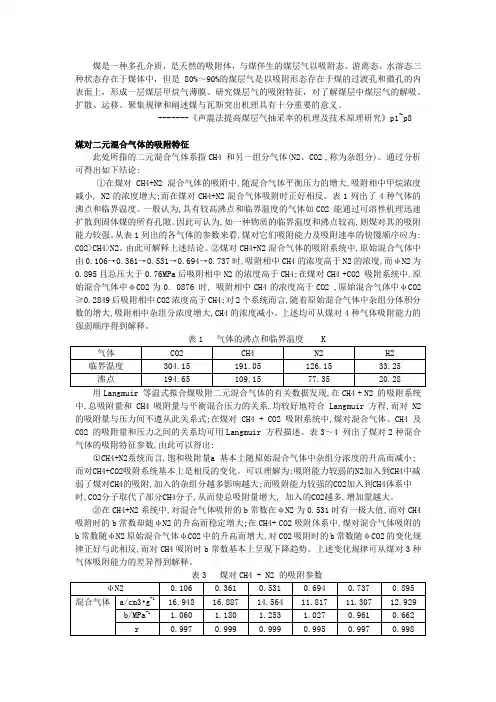

表1列出了4种气体的沸点和临界温度。

一般认为,具有较高沸点和临界温度的气体如CO2 能通过可溶性机理迅速扩散到固体煤的所有孔隙。

因此可认为,如一种物质的临界温度和沸点较高,则煤对其的吸附能力较强。

从表1列出的各气体的参数来看,煤对它们吸附能力及吸附速率的快慢顺序应为: CO2>CH4>N2。

由此可解释上述结论。

②煤对CH4+N2混合气体的吸附系统中,原始混合气体中由0.106→0.361→0.531→0.694→0.737时,吸附相中CH4的浓度高于N2的浓度,而φN2为0.895且总压大于0.76MPa后吸附相中N2的浓度高于CH4;在煤对CH4 +CO2 吸附系统中,原始混合气体中φCO2为0. 0876 时,吸附相中CH4的浓度高于CO2 ,原始混合气体中φCO2≥0.2849后吸附相中CO2浓度高于CH4;对2个系统而言,随着原始混合气体中杂组分体积分数的增大,吸附相中杂组分浓度增大,CH4的浓度减小。

上述均可从煤对4种气体吸附能力的强弱顺序得到解释。

用Langmuir 等温式拟合煤吸附二元混合气体的有关数据发现,在CH4 + N2 的吸附系统中,总吸附量和CH4 吸附量与平衡混合压力的关系,均较好地符合Langmuir 方程,而对N2 的吸附量与压力间不遵从此关系式;在煤对CH4 + CO2 吸附系统中,煤对混合气体、CH4 及CO2 的吸附量和压力之间的关系均可用Langmuir 方程描述。

页岩对甲烷的吸附影响因素及吸附曲线特征概述页岩是一种含有可矿化有机质的沉积岩层,其中主要成分为粘土矿物和有机质,其中包含大量的甲烷。

页岩能够对甲烷进行吸附,这种吸附过程受到许多因素的影响。

了解页岩对甲烷的吸附影响因素及吸附曲线特征可以帮助我们更好地理解页岩气的储存和开采。

影响因素1. 粘土矿物类型页岩中的粘土矿物是影响甲烷吸附能力的重要因素之一。

不同类型的粘土矿物结构和化学组成差异较大,因此会对吸附能力产生明显影响。

常见的粘土矿物有蒙脱石、伊利石、高岭石等,它们的孔隙结构和表面性质对甲烷分子的吸附具有显著影响。

2. 岩石孔隙结构岩石的孔隙结构是影响甲烷吸附容量和速率的重要因素。

页岩的孔隙结构主要包括微孔和介孔,其中微孔对甲烷的吸附贡献较大。

微孔的尺寸和分布对吸附速率和容量有明显影响,孔隙结构越复杂,对甲烷的吸附能力越大。

3. 温度和压力温度和压力是影响页岩对甲烷吸附的重要因素之一。

一般来说,随着温度的升高,吸附能力会减弱,因为温度升高会导致分子的热运动变大,使得吸附分子的在岩石表面上停留时间减少。

压力的增加会使得吸附容量增加,这是因为增加的压力会使得甲烷分子更容易被岩石表面吸附。

4. 甲烷分子大小和形状甲烷分子的大小和形状也会对吸附能力产生一定影响。

较小的分子更容易进入微孔和介孔中,因此对吸附能力贡献较大。

此外,分子形状也会影响吸附过程的速率和效果。

吸附曲线特征吸附曲线是描述页岩对甲烷吸附能力的曲线图。

吸附曲线通常可以分为三个阶段。

1. Monolayer吸附阶段Monolayer吸附阶段是吸附曲线的第一个阶段,也是吸附速率最快的阶段。

在这个阶段,甲烷分子首先进入岩石孔隙,发生单层吸附,填充了岩石表面的可吸附区域。

随着时间的推移,吸附速率逐渐减缓。

2. Multilayer吸附阶段Multilayer吸附阶段是吸附曲线的第二个阶段,也是吸附速率逐渐减缓的阶段。

在这个阶段,甲烷分子进一步进入孔隙,形成多层吸附。

煤矿低浓度甲烷利用技术研究进展摘要:甲烷对温室气体的影响比二氧化碳大25倍,而煤矿开采产生的低浓甲烷(特别是乏风)大量排放,而且直接排放到大气中,没有得到充分的利用,造成了能源的浪费和温室效应的恶化。

因此,发展低浓度的甲烷利用技术,是实现能源高效利用、减轻温室效应的关键。

对目前国内外低浓度甲烷利用技术的现状进行了分析,并对其发展前景进行了预测。

综合了热氧化法中的辅助燃料燃烧技术和催化氧化法的优势,并将其应用于锅炉燃煤和乏风联合的催化燃烧。

关键词:温室效应;甲烷浓度较低;热氧化作用;催化氧化;逆流式反应器0前言随着社会和经济的迅速发展,温室气体的排放日益增多,气候变暖问题日益突出,对人们的生产、生活造成了极大的威胁。

甲烷是全球第二大温室气体,它比CO2的温室效应高出25倍,而煤矿开采产生的甲烷大约有280亿立方米/a,也就是44亿吨的CO2,也就是人类排放的8%。

目前,我国煤层气开发技术已较为成熟,瓦斯含量在30%以上,而低浓度甲烷利用技术尚处在研究开发阶段。

尤其是煤矿乏风,由于其浓度较低(通常0.1%~0.75%),其流动速度快,含有煤尘、硫化物、水分等,目前还没有成熟的开采技术,主要是直接排放到大气中。

因此,发展高效的低耗甲烷,特别是无风利用技术,对于缓解温室效应、提高能源利用率,都有着十分重要的作用。

从热氧化、催化氧化两个角度,对目前矿井中的低耗甲烷,特别是乏风的利用技术进行了较为详尽的论述,并对这些技术进行了总结。

最后,提出了今后矿井低浓度甲烷利用技术的发展趋势。

1 热氧化技术甲烷中的甲烷是最不活跃的烃类,其在燃烧时具有很高的稳定性;其激活能高达434.72焦耳/摩尔。

热氧化工艺是把甲烷和气体预先混和到高温反应装置中,将其完全氧化成CO2和H2O。

1.1 主要燃料燃烧技术以甲烷为主的燃烧技术是直接参与燃烧和氧化过程的一种燃烧技术。

它由一种中间壁回热的燃气透平和一种热的逆向流动。

(1)间壁回热式燃气轮机EDL研制的间壁回热型燃气涡轮机,其工作方式是通过在燃气中的高温对燃气进行预加热,从而实现燃气的自燃(700~10000摄氏度),再由燃气带动涡轮。

气体在煤基质中的吸附和传递行为研究气体在煤基质中的吸附和传递行为研究近年来,随着能源领域的发展和技术的进步,煤炭作为一种重要的能源资源,备受关注。

而煤中的气体吸附和传递行为,一直是研究的热点之一。

本文将深入探讨气体在煤基质中的吸附和传递行为的研究现状,并就其相关内容展开讨论。

一、气体在煤基质中的吸附行为1.1 煤基质的结构特点我们需要了解煤基质的结构特点。

煤是一种多孔、非晶态的多组分材料,其内部存在大量的孔隙和裂缝。

这种多孔结构使得煤具有较强的吸附能力,能够吸附大量的气体。

1.2 气体在煤基质中的吸附过程气体在煤基质中的吸附过程是一个复杂的物理化学过程。

当气体接触到煤基质表面时,会发生吸附作用,吸附剂分子会进入煤基质的孔隙和表面,从而形成气体在煤基质中的吸附层。

这一过程受到煤基质孔隙结构、温度、压力等因素的影响。

1.3 吸附行为研究现状目前,关于气体在煤基质中的吸附行为的研究正逐步深入。

通过实验和数值模拟方法,人们对不同气体在不同煤基质中的吸附规律进行了探讨,为煤炭开发利用和气体的抽采提供了理论依据。

二、气体在煤基质中的传递行为2.1 气体在煤基质中的扩散过程除了吸附过程,气体在煤基质中还存在着传递过程,即气体分子在煤基质内部的扩散过程。

这一过程会受到煤基质孔隙结构、温度、压力等因素的影响,对气体的储藏和释放具有重要意义。

2.2 传递行为研究现状针对气体在煤基质中的传递行为,学者们进行了大量的研究工作。

他们通过实验和模拟方法,探讨了煤基质中气体扩散的规律和机制,为地下瓦斯的抽采和煤层气的开发利用提供了重要的理论支持。

三、个人观点和理解作为煤炭领域的研究者,我对气体在煤基质中的吸附和传递行为深表关注。

我认为,深入研究煤基质中气体的吸附和传递规律,不仅有助于提高煤炭的开采效率和煤层气的利用率,更有助于解决地下瓦斯等安全隐患,推动能源资源的可持续利用。

总结回顾通过本文的阐述,我们对气体在煤基质中的吸附和传递行为有了更深入的了解。

页岩对甲烷的吸附影响因素及吸附曲线特征一、引言页岩气是指储存在页岩中的天然气,它是一种非常重要的天然气资源。

目前,页岩气的开采已经成为了全球能源领域的热点问题。

而在页岩气开采过程中,甲烷吸附是一个非常重要的环节。

因此,本文将从影响因素和吸附曲线特征两个方面来探讨页岩对甲烷的吸附。

二、影响因素(一)温度温度是影响甲烷在页岩中吸附量的重要因素之一。

通常情况下,在相同压力下,随着温度升高,甲烷在页岩中的吸附量会减少。

这是由于随着温度升高,分子动能增加,分子间距离增大,从而导致甲烷分子与页岩孔隙表面之间的作用力减弱。

(二)压力压力是影响甲烷在页岩中吸附量的另一个重要因素。

通常情况下,在相同温度下,随着压力升高,甲烷在页岩中的吸附量会增加。

这是由于随着压力升高,甲烷分子与页岩孔隙表面之间的作用力增强,从而导致甲烷分子更容易被吸附在页岩孔隙表面上。

(三)页岩类型页岩类型也是影响甲烷在页岩中吸附量的一个重要因素。

不同类型的页岩具有不同的孔隙结构和化学成分,因此对甲烷的吸附能力也不同。

例如,富含有机质的泥页岩比石英质页岩具有更高的甲烷吸附能力。

(四)孔隙结构孔隙结构也是影响甲烷在页岩中吸附量的一个重要因素。

不同大小和形状的孔隙会对甲烷分子产生不同程度的作用力,从而影响其吸附能力。

例如,直径小于2纳米的微小孔隙对甲烷分子具有很强的吸附作用。

三、吸附曲线特征(一)Langmuir 吸附等温线Langmuir 吸附等温线是描述单层分子在固体表面上吸附的等温线模型。

在 Langmuir 模型中,假设固体表面上只有一种吸附位点,且该位点只能吸附一个分子。

Langmuir 吸附等温线通常呈现 S 形曲线,其特点是在低压下吸附量随着压力的增加而迅速增加,在高压下吸附量趋于饱和。

(二)Freundlich 吸附等温线Freundlich 吸附等温线是描述多层分子在固体表面上吸附的等温线模型。

在 Freundlich 模型中,假设固体表面上有多种吸附位点,每个位点可以吸附多个分子。

煤的甲烷吸附量测定方法(高压容量法)一、实验目的掌握煤中甲烷含量随压力的变化规律,通过瓦斯压力计算煤中甲烷的原始含量。

二、 测定原理煤中大量的微孔内表面具有表面能,当气体与内表面接触时,分子的作用力使甲烷或其他多种气体分子在表面上发生浓集,称为吸附。

气体分子浓集的数量渐趋增多,为吸附过程;气体分子复返回自由状态的气相中,表面上气体分子数量渐趋减少,为脱附过程。

表面上气体分子维持一定数量,吸附速率和脱附速率相等时,为吸附平衡。

煤对甲烷的吸附为物理吸附。

当吸附剂和吸附质特定时,吸附量与压力和温度呈函数关系,即)(p T f X ,= (1)当温度恒定时:T p f X )(= (2)式(2)称为吸附等温线,在高压状态下符合郎格缪(Langmuir)方程:bpabpX +=1………………………………(3) 式(3)变换后得一直线方程:aba p X p 1+=………………………………(4) 式中:T ——温度,℃; P ——压力,MPa ;X ——p 压力下吸附量,cm 3/g ;a ——吸附常数,当p →∞时,X =a ,即为饱和吸附量,cm 3/g ;b ——为吸附常数,MPa -1。

三 、 测定装置 1.实验装置实验装置结构如图1所示。

主要部件和规格如下:1—玻璃活塞;2—饱和食盐水量管;3—真空管系;4—放气阀;5—真空抽气控制阀;6—旋片式真空泵;7—高压截止阀;8—真空轨管;9—吸附罐控制阀;10—固态压力传感器;11—吸附罐;121一—电线;13—复合真空计;14—水浴;15—高压空气阀;16—充气罐控制阀;17—铜管或软胶管;18—超级恒温器;19—充气罐;20—多路信号调理器;21—高压气源图1 实验装置示意图a)吸附罐:容积50cm3,工作压力8MPa,耐压16MPa;b)高压截止阀:工作压力16MPa,耐压25MPa。

密封处要求耐低压4MPa;c)固态压力传感器:测量范围为0~8MPa,精度为0.2%;d)饱和食盐水量管:容积500cm3,分度5cm3,带水准瓶;e)充气罐:容积为吸附罐的1.4倍,耐压16MPa;f)水浴;g)真空系统:φ20mm~40mm玻璃管,带玻璃活塞及真空硅管;h)高纯甲烷气:压力15MPa,甲烷浓度不低于99%。

煤的吸附解吸曲线通常指的是煤对气体(如甲烷)的吸附和解吸过程中的关系曲线。

这些曲线可以用于了解煤储层中甲烷的吸附和释放行为,这对于煤层气的开发和利用具有重要的意义。

煤的吸附解吸曲线通常包括以下关键参数和特性:

1. 吸附等温线:

- 描述在特定温度下,煤对气体的吸附量随着气体压力的变化而变化的曲线。

这反映了煤对气体的吸附能力。

2. 解吸等温线:

- 描述在特定温度下,已吸附的气体在气体压力减小的情况下从煤中解吸的曲线。

这反映了储层中甲烷的释放行为。

3. 吸附解吸等温线的斜率和形状:

- 吸附解吸等温线的斜率和形状反映了煤与气体相互作用的强度和方式。

曲线的形状和斜率的变化可以提供关于储层中气体吸附和解吸机理的信息。

4. 临界吸附压力:

- 描述气体在特定温度下开始吸附的最低压力。

这对于了解气体在储层中的启动吸附条件很重要。

这些曲线通常在实验室条件下通过吸附解吸实验测定。

研究煤的吸附解吸曲线有助于了解煤层气的形成、储存和释放机制,为煤层气资源的勘探和开发提供科学依据。

需要注意的是,实际煤层气储层的吸附解吸行为受到多种因素的影响,包括煤的孔隙结构、温度、压力等,因此煤层气勘探和开发中还需要考虑更多的地质和工程因素。

煤基合成气制甲烷工艺与催化剂研究进展宗弘元;余强;刘仲能【摘要】The production of synthetic natural gas( SNG)is an important route of the highly efficient and clean utilization of coal. The key reactionof coal to SNG is methanation,which is strong exothermic, reversible and reduced volume after the reaction. In order to get high methane yield,the measures of multistage adiabatic cycle to dilute CO and shift/purificationof syngas was adopted. The existing traditional process of methanationand their characteristics were summarized. On this basis,the methanation processes were compared,and the development of novel sulfur-tolerant methanation process for coal to SNG was proposed and discussed. The hydrothermal stability of conventional Mo-based sulfur-tolerant methanation catalysts needs to be improved because of low space velocity and conversion of raw materials. The future research trend of coal to SNGis the development of multistage sulfur-tolerant methanation processes and their corresponding catalysts with high performance.%煤制天然气是煤炭高效清洁利用的重要途径,甲烷化是煤制天然气的关键反应,具有强放热、可逆和体积缩小的特点。

煤体瓦斯吸附和解吸特性的研究张 力1,邢平伟2(1.中国矿业大学,江苏徐州221008;2.太原理工大学,山西太原030024)[摘 要] 简要介绍了煤吸附瓦斯气体的本质,影响煤吸附量的主要因素以及煤吸附瓦斯气体的过程;分析了煤体瓦斯解吸扩散的主要形式和影响煤体瓦斯扩散速度的主要因素。

[关键词] 煤;瓦斯;吸附;解吸;扩散[中图分类号]T D712 [文献标识码]A [文章编号]1003-6083(2000)04-0018-030 引 言固体物质都具有或大或小的把周围介质中的分子、原子或离子吸附到自己表面的能力,这一性能被称为物质的吸附性能。

煤是一种复杂的多孔介质,是天然吸附剂[1],其中直径在10-6cm以下的微孔,由于其内表面积占表面积的97.3%,可以高达200m2/g,具有很大的比表面积,从而决定了煤的吸附容积。

甲烷以两种形式(承压游离状态和吸附状态)存在于煤层和共生岩层的孔隙裂隙中,对不同状态甲烷相对含量的实验研究表明煤中全部甲烷含量的90%~95%以吸附状态存在。

研究煤与瓦斯的吸附和解吸规律,对于煤与瓦斯的突出预测,煤层瓦斯流动机理,煤的瓦斯含量预测及计算采落煤瓦斯涌出,煤层气开发和利用都有现实意义。

1 煤的吸附特性1.1 煤吸附瓦斯的本质研究表明煤对瓦斯的吸附作用,在一定瓦斯压力下乃是物理吸附,其吸附热一般小于20k J/m ol。

煤表面的原子(它们的价力尚未达到完全饱和程度)在其表面产生一种力场。

在这种力场的影响下,周围的瓦斯分子比无力场存在时更易凝结。

瓦斯的凝结能力决定着它的被吸附能力,煤分子对瓦斯气体分子的吸引力越大,煤对瓦斯气体的吸附量越大。

煤分子和瓦斯气体分子之间的作用力由德拜(Debye)诱导力和伦敦色散力(London dispersion force)组成,由此而形成吸引势,即吸附势阱深度Ea(也称势垒)。

自由气体分子必须损失部分所具有的能量才能停留在煤的孔隙表面,因此吸附是放热的;处于吸附状态的瓦斯气体分子只有获得能量Ea才能越出吸附势阱成为自由气体分子,因此脱附是吸热的[2]。

煤层气与页岩气吸附解吸的理论再认识一、本文概述随着全球能源需求的持续增长,煤层气和页岩气作为清洁、高效的能源替代品,正日益受到全球能源行业的关注。

然而,对于这两种非常规天然气的吸附解吸过程,目前学术界仍存在诸多争议和未解之谜。

本文旨在重新审视煤层气和页岩气吸附解吸的理论基础,探讨其吸附机理、影响因素及优化策略,以期为推动煤层气和页岩气的开发利用提供理论支撑和实践指导。

本文首先回顾了煤层气和页岩气吸附解吸研究的发展历程,梳理了国内外相关研究成果和争议点。

在此基础上,文章深入探讨了吸附解吸过程的理论基础,包括吸附机理、热力学和动力学特性等。

同时,文章还分析了影响吸附解吸过程的关键因素,如温度、压力、气体成分、岩石性质等,并探讨了这些因素之间的相互作用机制。

为了更深入地理解吸附解吸过程,本文还通过实验研究,对不同条件下的吸附解吸行为进行了详细观测和分析。

实验结果不仅验证了理论模型的正确性,还为优化煤层气和页岩气开发提供了有益参考。

文章总结了当前研究的不足之处,并对未来研究方向进行了展望。

通过本文的研究,我们期望能够为煤层气和页岩气的吸附解吸理论提供更加清晰的认识,为相关领域的科研和实践工作提供有力支持。

二、煤层气与页岩气吸附解吸的基本理论煤层气和页岩气作为重要的能源资源,其吸附解吸过程研究对于资源开采、产能预测和工程优化具有关键意义。

本节将深入探讨煤层气与页岩气吸附解吸的基本理论,旨在重新认识和理解其吸附解吸机制。

吸附是指气体分子在固体表面集中,形成吸附层的现象。

煤层和页岩中的有机质和无机质表面为气体分子提供了大量的吸附位点。

吸附过程主要受到两个力的影响:范德华力和化学键力。

范德华力是分子间普遍存在的一种弱相互作用力,而化学键力则是气体分子与固体表面原子之间的直接相互作用。

在煤层气和页岩气吸附中,范德华力占据主导地位。

解吸是吸附的逆过程,即气体分子从固体表面脱离并返回到气相中的过程。

解吸过程的发生需要克服吸附质与吸附剂之间的相互作用力。

煤等温吸附标准概述说明以及解释1. 引言1.1 概述在能源领域中,煤是一种重要的化石能源资源,具有广泛的应用前景。

煤等温吸附是一个关键的性质指标,用于描述煤对气体或液体物质的吸附能力。

随着能源需求和环境保护意识的增强,对煤等温吸附特性进行准确评估和标准化已成为当务之急。

1.2 文章结构本文将首先介绍煤等温吸附标准的概念和背景,阐述其在能源、环境保护和工业生产中的重要性。

其次,将详细解释煤等温吸附标准的制定目的,并对其中内容和要点进行深入解读。

最后,通过实际应用案例分析来说明煤等温吸附标准在不同领域中的具体作用与进展,并针对当前存在的问题和不足进行讨论。

文章最后总结分析成果并展望未来研究方向。

1.3 目的本文旨在全面梳理并深入探讨煤等温吸附标准的概述、解释与应用。

通过对煤等温吸附标准的详细介绍,旨在加深读者对该标准的理解和认识,推动其在能源领域中的应用。

此外,本文也将分析其在环境保护和工业生产领域中的重要性,并探索未来研究方向,以期为相关领域的科学研究和实践提供参考依据。

2. 煤等温吸附标准概述2.1 煤的吸附特性煤是一种多孔材料,具有良好的吸附能力。

它可以通过等温吸附来吸附气体分子,包括但不限于甲烷、二氧化碳和氢等。

煤的吸附特性取决于其孔隙结构、表面活性和化学成分等因素。

2.2 温度对煤吸附的影响温度是影响煤等温吸附的重要因素之一。

随着温度的升高,煤样品孔隙中的气体分子会逐渐被释放出来,导致吸附量下降。

因此,了解和控制煤在不同温度下的吸附量对于合理利用煤资源和优化煤基产业具有重要意义。

2.3 吸附模型与测试方法为了评估和比较不同类型煤样品的等温吸附能力,需要建立相应的吸附模型和测试方法。

常用的模型包括Langmuir模型、Freundlich模型和Dubinin–Radushkevich(D-R)模型等。

而测定煤样品的吸附量常使用比表面积、吸附等温线和吸附容量等指标来描述。

总之,“煤等温吸附标准概述”部分介绍了煤的吸附特性,讨论了温度对煤吸附的影响,并简要介绍了常用的吸附模型与测试方法。