自然保护区生态旅游的王朗模式-终结抑或超越

- 格式:doc

- 大小:21.50 KB

- 文档页数:8

浅论自然保护区生态旅游资源开发模式刘红彩;唐新成;王纳【摘要】本文从我国自然保护区的现状入手,针对其开发过程中出现的问题,提出了协调好开发与保护之间关系的对策和措施,并积极倡导生态旅游的开发。

%Based on the information of the nature reserves in China, advices for eco-tourism develop- ment in relation to the protection of nature resources were proposed.【期刊名称】《陕西林业科技》【年(卷),期】2012(000)004【总页数】4页(P72-75)【关键词】自然保护区;旅游资源;生态旅游【作者】刘红彩;唐新成;王纳【作者单位】佛坪国家级自然保护区管理局,陕西佛坪723400;佛坪国家级自然保护区管理局,陕西佛坪723400;佛坪国家级自然保护区管理局,陕西佛坪723400【正文语种】中文【中图分类】F590生态旅游是一种正在迅速发展的新兴旅游形式,也是当前旅游界的一个热门话题。

自然保护区内生态环境优美,旅游资源非常丰富且整体质量较高,如高山深谷、飞瀑激流、珍稀野生动植物等高质量景观资源组合,以及保护区及其周边社区颇具本地特色的传统文化和民俗风情,既是自然保护区所要保护的对象,也成为保护区在旅游开发过程中最具竞争力的资本。

截止2011年,我国林业系统管理的自然保护区已达2012处,总面积1.24亿hm2,占国土面积的12.88%。

其中,国家级自然保护区247处,面积7597.42万hm2。

目前大多数的自然保护区都已开展了各种形式的旅游项目,没有开展的也在积极筹备。

然而就在人们为我国旅游业面临难得的机遇而欢喜时,与这热潮相对应的是出现了自然保护区内植被遭破坏、野生动物的生存空间和活动规律受到人类干涉等与设立自然保护区的初衷相违背的后果。

据“人与生物圈”国家委员会提供的调查表明:全国已有22%的自然保护区由于开展旅游而造成保护对象的破坏,11%甚至出现旅游资源退化[1]。

长白山的生态旅游有哪些值得推广的模式长白山,作为中国东北的著名山脉,以其壮丽的自然景观、丰富的生态资源和独特的文化魅力吸引着众多游客。

生态旅游作为一种可持续发展的旅游模式,在长白山得到了较好的实践和推广。

以下是一些长白山生态旅游值得推广的模式。

一、自然观察与科普教育模式长白山拥有丰富的动植物资源,是一个天然的生物多样性宝库。

开展自然观察活动,让游客有机会近距离观察珍稀的物种,如东北虎、梅花鹿、紫貂等,以及各种独特的植物,如长白松、高山罂粟等。

同时,配备专业的自然导览员,为游客讲解这些生物的生态特征、生活习性和保护意义,使游客在欣赏美景的同时,增加对自然生态的了解和尊重。

在景区内设置科普教育中心,通过图片、视频、模型等多种形式,展示长白山的地质演化、生态系统、气候变化等方面的知识。

还可以举办科普讲座、生态研讨会等活动,邀请专家学者与游客进行交流互动,提高游客的环保意识和科学素养。

二、生态徒步与探险模式长白山的山脉地形复杂,为生态徒步和探险提供了绝佳的条件。

设计多条不同难度等级的徒步路线,如初级的森林漫步路线,让游客感受清新的空气和宁静的森林氛围;中级的登山路线,挑战游客的体力和耐力,同时欣赏到更壮观的景色;高级的探险路线,需要一定的专业技能和装备,如穿越原始森林、攀登山峰等。

在徒步和探险过程中,严格控制游客数量,确保对生态环境的影响最小化。

同时,为游客提供必要的安全保障和指导,包括专业的向导、安全装备、应急救援设施等。

沿途设置休息点和环保厕所,减少游客对环境的破坏。

三、生态民宿与农家乐模式鼓励当地居民发展生态民宿和农家乐,让游客体验原汁原味的乡村生活。

这些民宿和农家乐采用环保材料建造,使用可再生能源,减少能源消耗和环境污染。

提供当地特色的美食,食材大多来自本地的有机农场,保证食品的安全和健康。

游客可以参与农事活动,如种植蔬菜、采摘水果、喂养家禽等,亲身感受农村生活的乐趣。

还可以与当地居民交流,了解他们的传统文化和生活方式,增进城乡之间的理解和交流。

自然保护区管理模式的创新研究自然保护区作为地球上珍贵的生态资源宝库,对于维护生态平衡、保护生物多样性、提供生态服务以及促进可持续发展具有至关重要的意义。

然而,随着人类活动的不断扩张和环境变化的加剧,传统的自然保护区管理模式面临着诸多挑战,创新管理模式成为当务之急。

一、传统自然保护区管理模式的局限性传统的自然保护区管理模式通常采用封闭式的保护策略,将保护区与周边社区隔离开来。

这种模式在一定程度上能够减少人类活动对保护区内生态系统的直接干扰,但也带来了一些问题。

首先,资金短缺是一个普遍存在的问题。

保护区的运营和维护需要大量资金投入,包括人员工资、设施建设、科研监测等方面。

但由于资金来源有限,往往导致保护区管理工作无法有效开展。

其次,管理效率低下。

一些保护区管理机构职责不清、人员不足,难以对保护区进行全面有效的监管。

再者,与周边社区的矛盾突出。

由于保护区限制了当地居民的资源利用和经济发展,导致居民对保护区管理存在抵触情绪,甚至出现偷猎、盗伐等违法活动。

最后,传统管理模式在应对全球气候变化等新挑战时显得力不从心,缺乏灵活性和适应性。

二、自然保护区管理模式创新的必要性为了更好地保护自然保护区的生态系统和生物多样性,满足社会经济发展的需求,创新管理模式具有迫切的必要性。

创新管理模式有助于提高保护效果。

通过引入新的技术和方法,能够更精准地监测和评估生态系统的变化,及时采取有效的保护措施。

促进社区参与是创新管理模式的重要目标之一。

让周边社区从保护区的保护中获得实惠,能够增强他们对保护工作的支持和参与度,形成共同保护的合力。

适应全球环境变化也是创新的必然要求。

新的管理模式能够更好地应对气候变化、外来物种入侵等全球性挑战,提高保护区的生态韧性。

此外,创新管理模式还有助于提升保护区的经济效益,实现生态保护与经济发展的良性互动。

三、自然保护区管理模式创新的方向(一)生态系统管理模式强调从整个生态系统的角度出发进行管理,而不仅仅是关注个别物种或区域。

扎龙自然保护区生态旅游开发研究的开题报告一、选题的背景和意义扎龙自然保护区是我国科考、旅游、狩猎的重要基地,是世界上最大的高原湿地自然保护区。

该区位于中国黑龙江省牡丹江市西南部。

扎龙生态系统上具有丰富的水资源、森林资源、野生动植物资源和滋养不浅的冰雪水文环境。

同时,扎龙自然保护区的生态环境保护效果明显,是全国具有较高知名度的生态旅游区域之一。

因此,扎龙自然保护区的生态旅游开发和管理,具有实际的研究和开发意义。

二、研究的目的和意义1. 分析扎龙自然保护区生态旅游的现状。

了解扎龙自然保护区的旅游资源情况,包括自然、人文、生态等方面的旅游资源,以及现有的旅游业发展情况和问题,为下一步的旅游开发提供基础数据。

2. 探讨扎龙自然保护区生态旅游的发展模式。

通过对比国内外生态旅游风格的发展,探讨扎龙自然保护区生态旅游的发展模式。

制定相应的生态旅游开发计划,实现生态保护与经济发展的双赢。

3. 分析扎龙自然保护区生态旅游的管理对策。

针对扎龙自然保护区生态旅游的管理问题,从管理制度、政府机构和旅游企业的管理方面予以分析,提出可行性的管理对策,为扎龙自然保护区生态旅游的可持续发展提供有效保障。

三、研究的内容及方法1. 研究内容扎龙自然保护区的经济与生态,旅游资源情况调查,旅游需求调查,国内外生态旅游发展对比,开发模式分析,研究旅游产品的开发与营销,旅游管理对策、生态保护与旅游发展的协调措施等。

2. 研究方法实地考察法,问卷调查法,专家访谈法,文献资料法,系统分析法和数学模型法等。

四、预期研究结果1. 分析扎龙自然保护区生态旅游现状,得出该区的旅游资源特色,建立了扎龙自然保护区生态旅游资源数据库,为下一步生态旅游的开发打下基础。

2. 探讨扎龙自然保护区生态旅游发展模式,分析国内外生态旅游成功案例,形成切实可行的生态旅游开发模式,为扎龙自然保护区生态旅游提供可行性规划。

3. 提出针对扎龙自然保护区生态旅游的管理对策,为扎龙自然保护区旅游的可持续发展提供有效保障,避免过度开发引发的生态破坏。

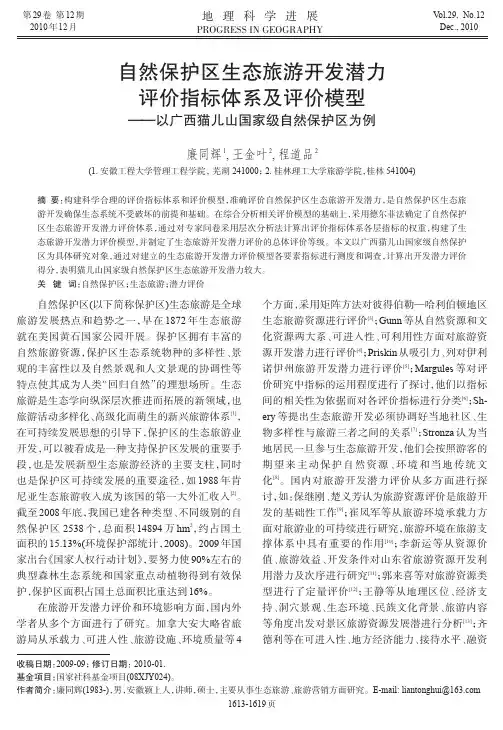

第29卷第12期2010年12月地理科学进展PROGRESS IN GEOGRAPHYV ol.29,No.12Dec.,2010收稿日期:2009-09;修订日期:2010-01.基金项目:国家社科基金项目(08XJY024)。

作者简介:廉同辉(1983-),男,安徽颍上人,讲师,硕士,主要从事生态旅游、旅游营销方面研究。

E-mail:liantonghui@1613-1619页自然保护区生态旅游开发潜力评价指标体系及评价模型——以广西猫儿山国家级自然保护区为例廉同辉1,王金叶2,程道品2(1.安徽工程大学管理工程学院,芜湖241000;2.桂林理工大学旅游学院,桂林541004)摘要:构建科学合理的评价指标体系和评价模型,准确评价自然保护区生态旅游开发潜力,是自然保护区生态旅游开发确保生态系统不受破坏的前提和基础。

在综合分析相关评价模型的基础上,采用德尔菲法确定了自然保护区生态旅游开发潜力评价体系,通过对专家问卷采用层次分析法计算出评价指标体系各层指标的权重,构建了生态旅游开发潜力评价模型,并制定了生态旅游开发潜力评价的总体评价等级。

本文以广西猫儿山国家级自然保护区为具体研究对象,通过对建立的生态旅游开发潜力评价模型各要素指标进行测度和调查,计算出开发潜力评价得分,表明猫儿山国家级自然保护区生态旅游开发潜力较大。

关键词:自然保护区;生态旅游;潜力评价自然保护区(以下简称保护区)生态旅游是全球旅游发展热点和趋势之一,早在1872年生态旅游就在美国黄石国家公园开展。

保护区拥有丰富的自然旅游资源,保护区生态系统物种的多样性、景观的丰富性以及自然景观和人文景观的协调性等特点使其成为人类“回归自然”的理想场所。

生态旅游是生态学向纵深层次推进而拓展的新领域,也旅游活动多样化、高级化而萌生的新兴旅游体系[1],在可持续发展思想的引导下,保护区的生态旅游业开发,可以被看成是一种支持保护区发展的重要手段,也是发展新型生态旅游经济的主要支柱,同时也是保护区可持续发展的重要途径,如1988年肯尼亚生态旅游收入成为该国的第一大外汇收入[2]。

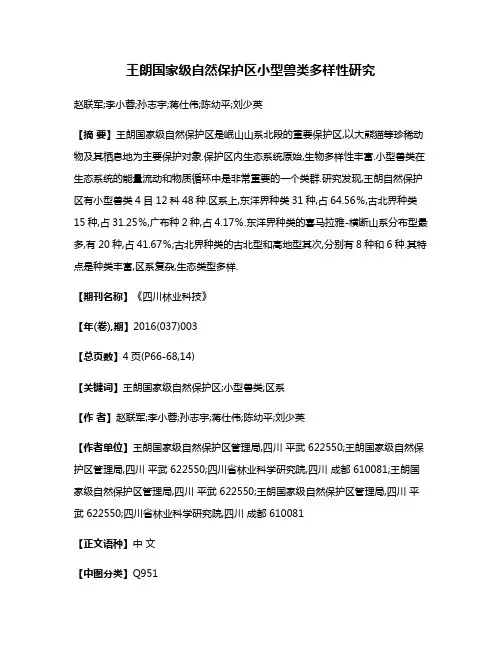

王朗国家级自然保护区小型兽类多样性研究赵联军;李小蓉;孙志宇;蒋仕伟;陈幼平;刘少英【摘要】王朗国家级自然保护区是岷山山系北段的重要保护区,以大熊猫等珍稀动物及其栖息地为主要保护对象.保护区内生态系统原始,生物多样性丰富.小型兽类在生态系统的能量流动和物质循环中是非常重要的一个类群.研究发现,王朗自然保护区有小型兽类4目12科48种.区系上,东洋界种类31种,占64.56%,古北界种类15种,占31.25%,广布种2种,占4.17%.东洋界种类的喜马拉雅-横断山系分布型最多,有20种,占41.67%;古北界种类的古北型和高地型其次,分别有8种和6种.其特点是种类丰富,区系复杂,生态类型多样.【期刊名称】《四川林业科技》【年(卷),期】2016(037)003【总页数】4页(P66-68,14)【关键词】王朗国家级自然保护区;小型兽类;区系【作者】赵联军;李小蓉;孙志宇;蒋仕伟;陈幼平;刘少英【作者单位】王朗国家级自然保护区管理局,四川平武 622550;王朗国家级自然保护区管理局,四川平武 622550;四川省林业科学研究院,四川成都 610081;王朗国家级自然保护区管理局,四川平武 622550;王朗国家级自然保护区管理局,四川平武 622550;四川省林业科学研究院,四川成都 610081【正文语种】中文【中图分类】Q951王朗国家级自然保护区位于四川平武县西北,属于岷山山系北段,与岷山山系更北的甘肃白水江国家级自然保护区相连。

王朗自然保护区最低海拔2 000 m,最高海拔4 100 m。

主要植被类型包括针阔叶混交林、针叶林、高山灌丛、高山草甸等。

其中针阔叶混交林带在1950年代曾被采伐过,其余的全部是原生植被。

尤其大面积的暗针叶林植被大多处于顶级群落状态,生态系统稳定。

针阔叶混交林经60多年的演化,群落结构也趋于稳定状态。

这两类生态系统蕴含了丰富的生物多样性。

加上原始的灌丛、草甸生态系统及河流生态系统,构成了丰富的物种基因库和珍稀动植物的富集区。

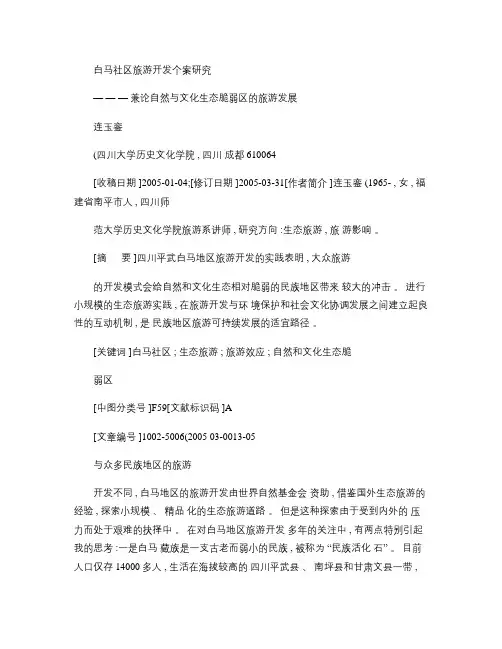

白马社区旅游开发个案研究———兼论自然与文化生态脆弱区的旅游发展连玉銮(四川大学历史文化学院 , 四川成都 610064[收稿日期 ]2005-01-04;[修订日期 ]2005-03-31[作者简介 ]连玉銮 (1965- , 女 , 福建省南平市人 , 四川师范大学历史文化学院旅游系讲师 , 研究方向 :生态旅游 , 旅游影响。

[摘要 ]四川平武白马地区旅游开发的实践表明 , 大众旅游的开发模式会给自然和文化生态相对脆弱的民族地区带来较大的冲击。

进行小规模的生态旅游实践 , 在旅游开发与环境保护和社会文化协调发展之间建立起良性的互动机制 , 是民族地区旅游可持续发展的适宜路径。

[关键词 ]白马社区 ; 生态旅游 ; 旅游效应 ; 自然和文化生态脆弱区[中图分类号 ]F59[文献标识码 ]A[文章编号 ]1002-5006(2005 03-0013-05与众多民族地区的旅游开发不同 , 白马地区的旅游开发由世界自然基金会资助 , 借鉴国外生态旅游的经验 , 探索小规模、精品化的生态旅游道路。

但是这种探索由于受到内外的压力而处于艰难的抉择中。

在对白马地区旅游开发多年的关注中 , 有两点特别引起我的思考 :一是白马藏族是一支古老而弱小的民族 , 被称为“民族活化石” 。

目前人口仅存 14000多人 , 生活在海拔较高的四川平武县、南坪县和甘肃文县一带 ,位于汉藏两大文化圈的交界地带。

旅游开发以及与旅游一同到来的现代文明将给这个自然和文化生态都相对脆弱的民族地区怎样的冲击 ? 二是在这样的民族地区发展旅游业 , 什么样的开发模式是适宜的 , 是有助于民族地区的可持续发展的 ? 本文试图通过对一个小型的白马社区旅游开发个案的分析来探索这两个问题。

本文的资料主要来自与白马乡紧邻的四川王朗自然保护区几年间的问卷调查和本人在白马乡的田野调查。

核心样本是平武县白马乡的亚者造祖行政村。

该村位于白马乡的最北端 , 包括祥述家等 6个寨子 , 是白马乡开展旅游接待的两个行政村之一 (另一个是厄里村。

我国生态旅游的政策、产品类型、发展遇到的问题及示范案例一、我国生态旅游政策全梳理2008年,国家制定纲要—《全国生态旅游发展纲要2008-2015》。

2016年,重要指导性文件发布--《全国生态旅游发展规划2016-2015年》。

二、我国生态旅游的类型共有7中类型:山地攀爬生态游、森林休憩生态游、草原风情景生态游、湿地观鸟生态游、海洋度假生态游、海洋度假生态游、沙漠探险生态游和人文历史生态游。

三、我国生态旅游产品的类型分为大众生态旅游产品、示范生态旅游产品、特种生态旅游产品三种。

四、我国生态旅游发展问题生态旅游内涵要求未能真正体现生态旅游资源粗放开发带来负面影响景区基础与服务设施生态化不足社区参与层次较低与专业人才不足生态旅游环境教育功能未能充分发挥五、我国生态旅游示范区案例江西省上饶市婺源国家生态旅游示范区—篁岭古村云南省西双版纳自治州野象谷国家生态旅游示范区20世纪90年代,随着我国实施可持续发展战略,生态旅游概念正式引入中国。

经过20多年的发展,生态旅游已成为一种增进环保、崇尚绿色、倡导人与自然和谐共生的旅游方式。

通过发展生态旅游,人们的生态保护意识明显提高,“绿水青山就是金山银山”的发展理念已逐步成为共识。

继1999年被国家旅游局定为“生态环境游年”之后,2009年又被定为“中国生态旅游年”,2013年开始进行首批国家生态旅游示范区创建申报工作,根据国家旅游局和环境保护部联合推出的国家生态旅游示范区名单显示,截至目前为止,通过认定的国家级生态旅游示范区共计111处(见附录)。

一、我国生态旅游政策全梳理生态旅游是实现自然保护、旅游业发展及区域振兴等多重目标的一种最佳手段。

从概念引进到理解,在此基础之上,我国生态旅游在近期也得到理性发展。

其中,国家政策对生态旅游发展的规范和推动尤为突出。

2005年,国家旅游局、国家环保总局联合发布《关于进一步加强旅游生态环境保护工作的通知》,要求各地区要加强旅游环境保护工作。

吉林波罗湖、洼中高湿地自然保护区生态旅游开发分析

吉林波罗湖、洼中高湿地自然保护区生态旅游开发分析

吉林波罗湖、洼中高湿地自然保护区地处长春市西北部,保护区内具有丰富的生物多样性和独特的湿地生态旅游景观.本文运用SWOT分析方法,对吉林波、洼湿地自然保护区生态旅游发展的优势、劣势、机遇和挑战进行了分析,指出了该保护区发展旅游业所具备的优势与不足,并提出了保护区生态旅游的保护开发模式.

作者:郭尔庆赵壮王文Guo Erqing Zhao Zhuang Wang Wen 作者单位:郭尔庆,王文,Guo Erqing,Wang Wen(东北林业大学,哈尔滨,150040)

赵壮,Zhao Zhuang(东北林业大学,哈尔滨,150040;吉林工程技术师范学院,长春,130052)

刊名:野生动物英文刊名:CHINESE JOURNAL OF WILDLIFE 年,卷(期):2008 29(3) 分类号:X36 关键词:自然保护区生态旅游开发模式。

探究我国森林生态旅游存在的问题与解决对策郭海宏(青海省海东市化隆县青沙山林场,青海海东810900)摘要:随着人们生活水平的提高,人们越来越关注自身的精神文化需求,其中以走向保护区、亲近大自然为主题的森林生态旅游成为当前迅速发展的一种新兴旅游形式,已成为世界旅游业的重要组成部分,但是在其给该地区带来经济效益的同时,也对生态环境方面产生了一系列近期和远期的问题。

本文通过简析森林生态旅游,以青海省海东市化隆县为例,分析我国森林生态旅游发展现状,针对当前我国森林生态旅游存在的问题,提出促进我国森林生态旅游发展的解决对策,不断促进森林生态旅游的可持续发展。

关键词:森林生态旅游;存在问题;解决对策中图分类号:F592文献标识码:A文章编号:1005-7897(2021)02-0291-020引言20世纪末,世界各国都以自身具备的自然环境和经济条件为基础吸引旅游者到该地区进行森林生态旅游,希望通过旅游业提高该地区的经济发展、产业结构调整以及精神文明建设。

我国森林生态旅游起步较晚,但是在发展森林生态旅游的过程中,存在超过森林资源承载力限制,不能科学合理地开发旅游项目以及缺乏地方特色等一系列问题。

为此,我们还是要从生态方面入手,用创新、绿色的发展理念做好森林生态资源的管理和保护。

1森林生态旅游针对森林生态旅游这一概念而言,其主要是指在森林这一特定的生态系统内,将环境、经济、社会效益为前提和目的,利用丰富的森林资源和环境,以森林、湿地、野生动植物等自然景观为主,结合人文、社会景观等现象,满足人们亲近大自然的欲望,实现了解自然、享受自然生态资源给人们带来的观光游览、休闲娱乐、健身养生等旅游活动,减轻人们在城市中生活的压力,使其产生回归自然本性的意境,在满足人们精神文化需要的同时,也起到生态环境保护教育的功能,促使人们主动、自觉地保护生态环境,达到科学、文明的旅游方式,最终实现该地区的综合效益最大化。

2森林生态旅游现状我国拥有较为丰富的森林资源,占地面积较广,且各个气候区都有分布,主要的特点就是环境带有复杂性、生物类型较多、群落种类多样、自然景观丰富、历史遗迹较多等,据不完全统计,当前国家级森林公园总经营面积达720万hm2,高等植物32万种,各类旅游接待设施约40万m2,游览路线15万km,已形成食、住、行、游、购、娱一条龙服务体系。

自然保护区生态旅游的王朗模式——终结抑或超越[摘要] 自然保护区作为以生物多样性保护为首要目标的特殊地域,其旅游开发应当有着区别于其他风景区的发展模式。

四川王朗国家级自然保护区是我国自然保护区中较早开始生态旅游探索的代表。

王朗自然保护区生态旅游的最大价值在于它不但找到了自然保护区生态旅游的一种适宜模式,而且使得自然保护区的生态旅游发展成功地促进了自然保护区的协调与可持续发展。

但这种生态旅游模式在种种压力下也面临着生存的挑战。

从王朗的案例中我们可以看到我国自然保护区旅游开发亟待解决旅游定位、旅游目标、开发主体、保护区与地方政府的关系等一系列问题。

[关键词] 生态旅游自然保护区王朗模式小众一、自然保护区生态旅游的王朗模式1.生态旅游在王朗的成功王朗自然保护区成立于1965年,是我国最早成立的四个大熊猫自然保护区之一。

保护区位于四川省绵阳市北部的平武县,是岷山山系的腹心地区,属于全球生物多样性核心地区之一的喜玛拉雅——横断山区。

保护区内生活着大熊猫、金丝猴、扭角羚等7种国家一级保护动物和29种国家二级保护动物。

根据1989年的调查,这里是大熊猫分布最密集、人为干扰最少、栖息地质量最好的区域。

区内还有着种类丰富的鸟类资源。

植物种类也十分丰富,区系组成复杂。

完整独特的生态系统,丰富的动植物资源和大熊猫的特殊吸引力是王朗开展生态旅游的天赋条件。

1996年,世界自然基金会与国家林业部在王朗自然保护区所在的四川平武县开展“综合保护与发展项目”(ICDP)旨在保护大熊猫及其栖息地,寻求森林资源保护与当地持续发展之间的平衡。

王朗及其周边社区的生态旅游就是平武ICDP项目的一个子项目。

王朗的生态旅游从1997年开始启动,在经过最初三年的规划筹备之后,从2000年10月开始正式对外运营。

入区旅游人数在2001年即超过1万人,旅游收入达40万。

并在此后的几年中保持持续增长的势头。

与此同时王朗的生态旅游以它鲜明的特色迅速获得了国内外的反响。

2001年王朗的生态旅游顺利通过了国际著名的生态旅游认证机构——澳大利亚全国生态旅游认证项目(NEAP)的生态旅游认证,2002年王朗的生态旅游被作为发展中国家生态旅游的典型案例向当年在加拿大召开的“国际生态旅游大会”推荐,王朗的生态旅游开始有了国际性影响。

同年,王朗自然保护区由原来的省级自然保护区升级为国家级自然保护区。

2005年王朗的生态旅游又通过了“绿色环球21”生态旅游认证达标阶段的评估,这在当时国内的自然保护区中是第一个。

在生态旅游发展的同时,王朗的管理、科研、环境教育、监测巡护等工作都得到了全面的发展。

王朗自然保护区因此三次被国家林业局评为“全国自然保护区管理先进集体”。

并且因为在有效管理、生态旅游、科研合作等方面的突出成就,而被列为51个“全国示范保护区”之一。

2.王朗生态旅游的“小众”特征与许多自然保护区的生态旅游不同,王朗生态旅游的内在动力来自于保护区协调发展的要求,而非单纯的经济目的或政府的行政安排。

在借鉴了澳大利亚、尼泊尔等国自然保护区生态旅游成功经验的基础上,王朗的生态旅游一开始就避开了其他自然保护区大规模、大众化旅游开发的误区,以其鲜明的个性在保护区的生态旅游中独树一帜。

王朗的生态旅游模式具有鲜明的“小众”特点,可以称之为小众型生态旅游。

“小众”旅游是区别于大众旅游的一种精品化的旅游模式,它以旅游市场中对其产品的重度使用者为目标市场,其产品设计、市场营销、服务方式都针对性地围绕这几类小众游客的特点展开。

王朗的生态旅游正是这样一种“小众”旅游,它以科研工作者、国际生态旅游者、会议旅游者、学生等八类市场为其主要服务对象。

并且通过网站、媒体宣传、会议、信件、电话甚至私人接触等方式与这一部分“小众”保持良好而持久的关系。

保护区提供的专业性、知识性极强的旅游产品如讲座、科考、专业解说等也正是适应了这一类消费者的需求。

而旅游接待中保护区员工与旅游者个人接触广泛,人性化的服务模式也十分契合这些目标消费者的心理。

王朗所选择的这几类游客的人数虽然不多,但重游率高,花费高,因而构成王朗生态旅游的主要市场。

据王朗自然保护区的统计,这一部分游客的数量只占王朗入区游客总数的25%,但其消费占保护区旅游总收入的70%。

成功的市场定位与产品定位成为王朗生态旅游最大的竞争优势。

3.“小众”生态旅游与王朗自然保护区的全面发展王朗的旅游实践不但找到了适合自身资源条件和特点的生态旅游模式,而且使得自然保护区的生态旅游发展成功地服务于保护区的资源保护与管理。

通观王朗生态旅游十年的发展,如果仅从经济效益角度考量,它算不得成功。

每年30万~40万元的收入,恐怕是任何一个旅游开发公司所不屑的。

但是通过生态旅游的开展,带动了保护区的科研、保护、教育、国际合作和社区工作,使得保护区走上了一条协调发展、可持续发展之路。

仅以科研为例,生态旅游开展的十年是自然保护区对外合作和科研发展最快的时期。

王朗自然保护区通过生态旅游的发展提高了知名度,吸引了大量的科研机构的合作和资金的注入。

保护区已先后成功地与北京大学、四川大学、中科院成都生物研究所、美国宾西法尼亚大学等数十所国内外科研院所进行了20多个科研项目的合作,在巡护、监测和科研的基础上,建立了几十个数据库。

同时这些科研成果又被成功地转化为讲座、解说、生态小道等生态旅游产品,极大地丰富了王朗生态旅游的内涵和吸引力。

二、生态旅游王朗模式面临的困境作为我国自然保护区中较早开始生态旅游探索的成功典型,王朗的“小众”生态旅游模式以最小的环境代价获取保护区保护与发展的资源,它符合生态脆弱的自然保护区的特点,也符合以保护为首要目的的自然保护区的战略目标,是一种值得其他自然保护区借鉴的可持续旅游模式。

但是由于种种原因,王朗模式自身的生存却遇到了极大的挑战。

在王朗自然保护区所在的绵阳市的《2000年~2015年旅游发展规划》中,就把王朗白马景区作为绵阳市旅游开发的六大精品景区之一,纳入了绵阳市地方旅游经济发展的格局。

2006年,为了加快王朗白马地区的旅游发展,由绵阳地方政府做媒,平武县政府与大型民营投资控股集团公司四川汉龙集团签署协议,计划由汉龙集团投资3个亿,将王朗白马景区打造成四川第二个旅游目的地,形成四川第二大旅游经济圈。

2006年12月汉龙集团接手了王朗的旅游经营。

王朗保护区内形成了王朗管保护,汉龙新公司管旅游,平武县的王朗白马风景区管理局协调旅游发展的格局。

但是由于开发理念上的冲突和管理上的协调问题,目前王朗保护区内的旅游发展进入了紧张的磨合时期。

王朗保护区退出了进行中的“绿色环球21”的生态旅游认证,汉龙集团提出的修建林区道路、整治宾馆设施等计划无法开展,景区内游客人数也有所下降。

与此同时保护区周边开展旅游接待的白马人为了面对开发商进来后对自身的利益构成威胁的局面,自发成立了自己的旅游开发公司。

在目前的王朗景区内,围绕旅游开发,交织着几对突出的矛盾:保护区旅游开发理念和思路的矛盾、保护区与地方政府的矛盾、保护区与旅游开发商的矛盾、旅游开发商与当地居民的矛盾。

如果这些矛盾不能得到很好的解决,王朗的生态旅游可能就此夭折。

三、王朗案例带来的思考王朗生态旅游的探索和实践、它目前的困境和面临的挑战在我国自然保护区的生态旅游实践中极具代表性。

王朗的生态旅游要突破目前的困境得到健康发展需要解决一系列问题。

这些问题是王朗的,也是所有自然保护区旅游发展需要面对的。

1.保护区旅游的定位——经济优先还是保护至上?没有人不知道保护是自然保护区的首要目标。

但是保护区的保护、科研、监测、巡护、环境教育都需要经费。

经费不足严重制约着我国自然保护区的发展,也成为众多自然保护区开展生态旅游的强劲动力。

但是,自然保护区的旅游应当如何定位?是象“一般风景类土地资源”一样追求经济利益的最大化?还是将自然保护区的生态旅游定位为实现保护区总体目标的一个工具?自然保护区在旅游开发之初就应当明确其旅游定位,才能避免在经济运作中迷失。

王朗自然保护区把他们的生态旅游定位为“小规模、负责任的旅游,它促进周边社区、游客、公司与企业、政府与非政府部门参与大熊猫栖息地保护机制的建立。

”在王朗的案例中,保护区没有把生态旅游的经济目标凌驾于其他目标之上,而是成功地让它成为推动保护区总体目标实现的一个工具。

2.保护区旅游的模式——大众旅游还是小众旅游?国内学者在研究中提出,自然保护区尤其是国家级自然保护区与世界遗产一样属于“遗产资源”,遗产资源的价值是独一无二的,具有不可替代性。

遗产旅游经营创新的关键是遗产本真价值的展示。

遗产的管理和经营在本质上是非营利的。

自然保护区的旅游开发和经营应当区别于其他风景区,严格控制旅游容量,坚持小规模、精品化、控制式发展的“小众”旅游模式。

我们认为,自然保护区——尤其是那些资源观赏价值高、旅游吸引力强的保护区——不应当拒绝大众游客,但更不宜为了经济目的而盲目迎合市场需求。

保护区的生态旅游应当严格服从保护区的首要目标,寻找与保护区职能协调的主导旅游模式,限制游客数量,加强游客管理和环境教育,担负起引导和培育旅游者的任务,而这本来就是保护区工作的题中应有之义。

3.保护区旅游的主体——自主开发还是对外招商?目前我国自然保护区的旅游主要有自主开发、对外招商和联合开发等几种模式。

选择何种开发模式应当根据保护区的具体情况确定。

我们认为对于具备自主开发条件的自然保护区应当鼓励其自主开发。

尤其象王朗这样积累了丰富的自主开发旅游的经验、旅游产品特色鲜明并且为市场认可的自然保护区应当坚定不移地支持他们走自主开发之路,从政策上、资金上、技术上给予支持。

对于那些不具备开发资金、人才、经验的自然保护区,可以招商引资或联合开发。

但前提是,一定要建立完善的开发商遴选、监控和退出机制,确保其旅游开发不违背自然保护区的总体目标。

4.保护区旅游的管理——保护区与地方政府的关系我国许多自然保护区处在生态脆弱、经济贫困地区,当地居民和地方政府有着强烈发展地方经济的意愿。

这种发展经济的强烈意愿与保护区的旅游发展思路往往会发生剧烈的冲突。

这种意愿和行为又因其作为一种政府意志和政府行为而影响着保护区旅游发展的方向。

地方政府过度介入经济活动而忽视自身在环境保护、社会管理、协调不同利益群体的矛盾方面的作用,这其中既有发展观上的偏差,也有深刻的制度设计根源。

对于在生物多样性保护和旅游发展中处于特殊地位的自然保护区来说,迫切需要明晰产权,改变产权主体虚设的状况,设立权威机构代理自然保护区的产权,并且适度回收保护区尤其是国家级自然保护区的管理权,加强对自然保护区的条状垂直控制。

这是使自然保护区,尤其是国家级自然保护区的旅游健康发展并服务于保护区管理目标的制度保障。

参考文献:[1]连玉銮.生态旅游的”小众”模式管窥——从王朗自然保护区的实践谈起[J].四川师范大学学报,2005,(1):37-40[2]颜竹.四川王朗——九寨沟的皇冠[J].华夏地理,2007,(4):66-83[3] 徐嵩龄.论碧峰峡旅游开发模式的意义——兼论“一般风景类土地资源”与“遗产资源”的旅游经营异同[J].四川师范大学学报,2005,(1):41-47[4] 李晟之.小规模:自然保护区旅游开发的选择——王朗自然保护区对生态旅游的探索[J].农村经济,2003,(1):40-43[5] 程励,李伟,李晟之.我国自然保护区旅游开发的小规模控制模式研究[J].人文地理,2007,(2):53-57[6] 徐正春,从艳国,魏立华. 自然保护区生态旅游开发的“体制困境”与“制度突围”——以广东省为例[J].绿色中国,2005(16):51-54。