浅析全球化背景下“第三条道路”社会福利思想

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:4

[收稿日期]2004-05-10[作者简介]杨玲(1954-),女,黑龙江佳木斯人,南京财经大学人文社科部教授,主要从事国际共运史研究。

“第三条道路”与福利国家改革杨玲(南京财经大学人文社科部,江苏南京210003)近些年来,针对西方“福利国家的危机”,各个政治派别都提出了改革方案,试图寻找摆脱困境的新路径。

其中奉行“第三条道路”的“新中派”推行的福利国家改革模式,既不同于传统的社会民主主义,也不同于新自由主义的福利模式。

他们提出了一些颇有新意的福利制度理念。

由于这一改革正在进行中,现在就得出“成”与“败”的结论还为时尚早,但跟踪并分析福利国家的改革,既为我们研究当代资本主义提供了新视角,也可为完善我国的社会保障制度提供借鉴。

一、“第三条道路”的福利国家改革理念“第三条道路”的主旨是要改造福利国家,建设现代化的福利社会。

其改革的指导思想是:变消极福利为积极福利,“变匮乏为自主,变疾病为积极的健康,变无知为一生中不断持续的教育,变悲惨为幸福,变懒惰为创造。

”[1](P132)1.变“福利国家”为“社会投资国家”。

传统的福利国家是由国家提供普遍的社会保障,国家将个人的终身福利都包下来,形成“从摇篮到坟墓”的福利制度。

这种福利制度推行的结果,使福利开支膨胀,福利支出的增长速度超过经济增长速度,政府财政负担沉重,只好被迫提高税收,而税收的增加又抑制了投资者和劳动者工作的积极性,使有些人宁可拿救济金度日,也不愿干低工资、高强度的工作。

为医治这种“福利病”,“第三条道路”提出变“福利国家”为“社会投资国家”,变传统福利为积极福利,削减政府的作用,重新划定国家、社会和个人之间的权利与义务,“公民个人和政府以外的其他机构也应当为福利作贡献”。

被看作是布莱尔首相的精神导师的安东尼・吉登斯提出了“社会投资国家”的概念。

他对“社会投资国家”的描述为:“福利开支将不再是完全由政府来创造和分配,而是由政府与其他机构(包括企业)一起通过合作来提供。

一、民主社会主义民主社会主义是社会民主党所宣扬的一种社会主义。

是公开反对马克思主义的机会主义思潮。

1899年伯恩斯坦在《社会主义的前提和社会民主党的任务》一书中,首次提出“民主社会主义”的概念,被称为鼓吹民主社会主义的“教父”。

1951年6月,社会党国际成立时通过的原则宣言《民主社会主义的任务与目标》,明确提出了以“民主社会主义”作为自己的奋斗纲领,公开反对马克思主义的科学社会主义。

民主社会主义的内容包括:在理论基础上宣扬多元性,主张放弃统一的世界观,自称既接受人道主义的启示,又发端于宗教原则,也不拒绝马克思主义,实质上是各种实用主义观点的大杂烩,否认马克思主义的指导作用;政治上主张联合专政,认为资本主义国家阶级关系已发生根本变化,否认阶级和阶级斗争,主张多党制,工人阶级要通过议会多数掌握国家权力,建立一个政治民主、经济民主和社会民主的社会;经济上主张建立“混合经济”,即合作制和私有制、计划经济和自由竞争相结合,反对消灭私有制,主张实行国家干预和计划化,逐步扩大国有化;鼓吹实施社会保障制度和建立福利国家,主张改革税制,通过扩大公民经济权利和社会福利,进行收入和财富的再分配,以实现经济平等;认为通过改良和科技革命,发展生产力,资本主义就会自动改造为民主社会主义。

民主社会主义具有两面性,它反映了劳动人民反对资本主义剥削制度,要求变革的某些愿望,但同时也不主张执行暴力革命与阶级革命的斗争策略。

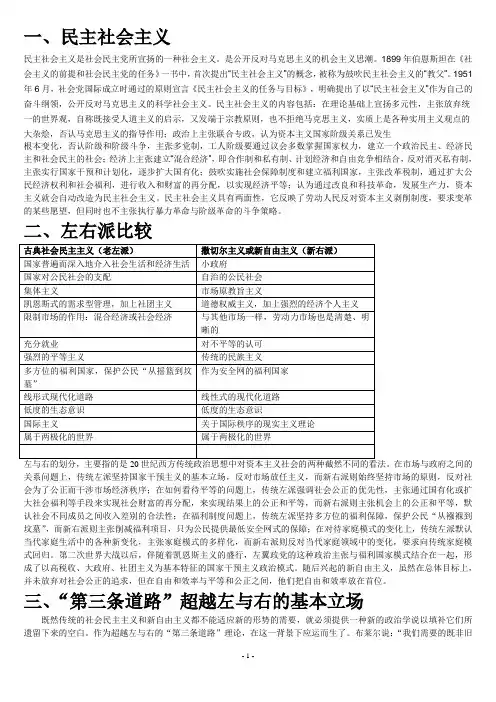

二、左右派比较左与右的划分,主要指的是20世纪西方传统政治思想中对资本主义社会的两种截然不同的看法。

在市场与政府之间的关系问题上,传统左派坚持国家干预主义的基本立场,反对市场放任主义,而新右派则始终坚持市场的原则,反对社会为了公正而干涉市场经济秩序;在如何看待平等的问题上,传统左派强调社会公正的优先性,主张通过国有化或扩大社会福利等手段来实现社会财富的再分配,来实现结果上的公正和平等,而新右派则主张机会上的公正和平等,默认社会不同成员之间收入差别的合法性;在福利制度问题上,传统左派坚持多方位的福利保障,保护公民“从襁褓到坟墓”,而新右派则主张削减福利项目,只为公民提供最低安全网式的保障;在对待家庭模式的变化上,传统左派默认当代家庭生活中的各种新变化,主张家庭模式的多样化,而新右派则反对当代家庭领域中的变化,要求向传统家庭模式回归。

解读吉登斯的第三条道路理论及对我国构建和谐社会的启示。

吉登斯从五个方面比较了三者的不同,从而阐述了“第三条道路”的主要内涵。

1、政治上打破左右两分法社会民主主义显然是左派的阶级政治,其主要的选民是从事体力劳动的工人阶级。

而新自由主义虽然没有公开它的阶级政治,但是把自己定位在政治右派上。

随着工人阶级队伍的快速萎缩和两极世界的消失,阶级政治的突出地位和左右的传统划分已经削弱了。

当然左与右还没有完全失去它们的重要性。

然而今天的主要问题横跨了或者说重塑了左与右的分界线。

它们包括对全球化的反应、文化差异以及科学和技术的变革。

许多国家进行的民意测验表明,左右两分法作为理解当代社会和政治态度的手段是不全面的。

由约翰·布兰德尔和布赖恩·戈特沙尔克进行的调查发现,实际上政治态度可以分为五类而非两类。

在1997年大选前,在布莱尔的带领下工党首次得到了这五个集团中的四个的支持。

由于求诸如此广泛的选民的支持,第三条道路表现为一种崭新的中派现代化运动。

它在接受了社会正义这一社会吉登斯论“第三条道路”主义核心价值的同时,抛弃了阶级政治,追求跨阶级的支持,反对威权主义和排外主义。

另一方面,第三条道路不是极端自由主义,它主张个人自由依赖于集体资源,这意味着社会正义。

政府不是自由的敌人,相反,好政府是自由发展和扩散的必要支持。

2、经济上创造混合经济在当今世界上,私有化和解除管制成了风气。

不论是左派政府还是右派政府都忙于处理国有产业,把资产卖给私人。

而在全球范围内市场似乎横扫一切。

市场原教旨主义是否横扫世界了?事实显然是它还没有而且不可能做到这一点。

新自由主义和极端自由主义的最大错误是把解除管制等同于自由。

但实际上,经济管制通常是自由和繁荣的条件。

在某个经济领域解除管制往往会把管制的需要转移到另外的领域。

在目前的条件下,应该创造出一种新的混合经济。

这种混合经济不同于老左派提出的混合经济,不是在国有和私有之间取得平衡,而是在管制与解除管制之间、在社会生活的经济领域与非经济领域之间取得平衡。

“第三条道路”:一种标榜超越的妥协本文从“第三条道路”兴起的背景和理论依据入手,通过梳理吉登斯在《超越左与右——激进政治的未来》一书中对于“第三条道路”理论框架的定义,指出该理论并非是一种意识形态领域的超越,而是将社会民主主义和新自由主义结合的一种政治妥协。

“第三条道路”的提出,现实意义远大于理论意义,即缓和资本主义社会矛盾。

本文还就“第三条道路”对于中国发展的启示进行了思考。

一、“第三条道路”兴起的背景和理论依据20世纪70年代在世界范围内发生的经济大萧条给资本主义世界当头一棒。

自由放任的做法使国家对经济控制力不从心,许多西方学者开始思考如何解决眼前的危机,以及西方向何处去。

随着冷战结束和经济全球化的发展,东西方之间的差距在彼此的互相交流中逐渐缩小。

为了赢得国内选民的支持和拥有对世界的控制力,西方各国开始选择“第三条道路”作为理论指导。

传统的社会民主主义和新自由主义,是“第三条道路”形成的两大理论背景和两大主要理论来源。

社会民主主义是社会主义在西方的一种温和表现形式,强调福利国家的建设。

但是随着苏东剧变,社会民主主义陷入了意识形态的混乱,而为了建造福利国家带来的负面影响也在影响选民的态度。

如何重新定位和摆脱尴尬的局面成为“老左派”面临的最大问题。

与此同时,新自由主义倡导的市场的巨大刺激性与传统民族家庭的保守性自相矛盾。

市场寻求刺激和冒险制造了不确定和不稳定性,对传统形成冲击;传统形成的社会基础本应是市场不断发展的保证,但是这个根基不断遭受蚕食。

“新右派”的日子也过得十分艰难。

吉登斯部分地吸收上述兩种思想中的可用成分,改造出一种折衷的中间道路。

在一个被弗朗西斯·福山形容为“历史的终结”的资本主义社会,吉登斯为“第三条道路”赋予的使命是“超越”,即超越古典的社会民主主义和新自由主义,为资本主义社会发展注入新生。

二、“第三条道路”思潮的主要观点吉登斯认为“第三条道路”是超越的理论,不仅在于超越资本主义和社会主义,还在于其对现代性的超越。

对“第三条道路”评析进入90年代以来,西方社会出现的一个重要政治现象就是"第三条道路"的兴起。

在西欧,主要社会民主主义政党(包括社会民主党、工党、社会党等,以下简称"社民党")都打出了"第三条道路"的旗号,要走一条即不同于以国家干预为主要特征的传统民主社会主义或社会民主主义,也不同于右翼政党所奉行的新自由主义的道路。

在美国,克林顿所领导的民主党政府虽然不信奉社会民主主义,但是也声称要走一条能够将自由市场经济与国家干预结合在一起的"第三条道路"。

新世纪到来之际,俄罗斯新领导人普京也提出要走不同于自由主义和共产主义的"第三条道路"。

目前,"第三条道路"成了各国学术界最热门的话题之一,预计它在21世纪初期将对西方社会乃至世界产生重大影响。

本文拟以欧洲社民党的第三条道路为主要对象,对这一问题进行初步的探讨。

一、"第三条道路":老词语,新概念"第三条道路"并不是什么新鲜词语,本世纪曾出现过许多版本的"第三条道路"。

两次世界大战期间,"奥地利马克思主义"就被称为是介于布尔什维主义与社会民主主义之间的政治力量;东欧的农村平民主义也这样描述自己;法西斯主义的知识分子也声称法西斯主义就是资本主义无政府状态和"共产主义专政"之间的第三条道路。

第二次世界大战后,很多民族独立国家,比如印度,就试图走一条既不依赖以美国为首的西方资本主义世界,也不倒向以苏联为首的社会主义阵营的第三条道路。

新中国成立前,一些民主党派也曾建议中国走第三条道路,不倒向两大阵营的任何一方。

1951年,社会党国际在其成立宣言中宣称,民主社会主义要走一条既不同于资本主义也不同于共产主义的第三条道路。

1968年"布拉格之春"期间,捷共领导人提出要实现没有私有制的市场经济,走介于民主社会主义和共产主义之间的道路。

吉登斯的第三条道路

著名的英国社会学家纪登斯(Anthony Giddens)在他的《第三条路》(The Third Way)一书中提倡一种超越古典社会民主主义(国家普遍而深入的介入社会生活和经济生活、充分就业、强烈的平等主义、多方位的福利国家、保护公民“从摇篮到坟墓”等等)和新自由主义(小政府、自治的公民社会、道德权威主义,加上强烈的经济个人主义、对不平等的认可、传统的民族主义等等)的第三条道路,强调平等、对弱者的保护、作为自主的自由、无责任即无权利、无民主即无权威、世界性的多元化等等。

故其虽然批判了前两者的缺点,但还是认为全球化的目标是可以藉著资讯的发达、互相的认识以及对文化差异的包容而达成。

真是太神奇了,这三条路都通往各自的乌托邦,尤其是纪登斯这条路,既调和了前者对个人自由的不足,又补上了後者对阶级差异的漠视,真可谓至善至美、全知全能,神阿,再多给我一个纪登斯吧!。

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。

我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。

”6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。

”7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。

9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。

析“第三条道路”的社会福利改革及其借鉴意义20世纪90年代,针对西方“福利国家的危机”,各个政治派别都提出了改革方案,试图寻找摆脱困境的新路径。

其中奉行“第三条道路”的“新中派”推行的福利国家改革模式,既不同于传统的社会民主主义,也不同于新自由主义的福利模式,他们提出了一些颇有新意的福利制度理念。

跟踪并分析福利国家的改革,既为我们研究当代资本主义提供了新视角,也可为完善我国的社会保障制度提供借鉴。

一、“第三条道路”的社会福利制度改革理念1、强调社会福利制度中权利与义务的平衡。

过去民主社会主义的社会保障基础价值观,大都强调全民福利、确保福利开支、扩大保障覆盖面、提高保障水平,较多地强调公民的基本生活权利,突出维护社会公正。

“第三条道路”的社会福利理念,强调要实现社会福利的供给与需求、市场经济的公平与效率、社会成员的权利与义务的平衡,以减少和避免滥用权利的现象,在坚持“享有社会福利是公民合法权利”的前提下,转向从社会索取的权利与为社会尽责的义务应同时并举,“不承担责任就没有权利”。

2、实现从“消极福利”向“积极福利”的转变。

建立以提高就业能力取代就业保障为核心的福利体制,从救济性的福利政策转向开发性的福利政策,把生活福利改变为工作福利。

社会福利资金支持的重点不是简单地发放救济金,而是创造条件促进公民学习新技能,接受新工作,“在任何可能的情况下要投资于人力资本,而不是直接给予利益”。

通向全球化的“第三条道路在跨入新世纪门槛的时候,由英国首相、工党领袖布莱尔首倡的“第三条道路”迅速越出了英国国界,不仅在欧美国家得到广泛的呼应,而且也在我国引起了不小的反响。

一时间,各种有关“第三条道路”的评介和讨论铺天盖地,异常热闹。

那么,何谓“第三条道路”呢?旧瓶装新酒:西欧社民党应对全球化的治国之路说起“第三条道路”,在许多人的记忆里或许并不陌生。

自从马克思主义产生以来,各式各样的“第三条道路”就被接二连三地开辟出来。

主张走“第三条道路”的人,既不想成为资本主义的掘墓人,同时又主张对资本主义进行改造。

在战后的一段时间内,西欧的社会人,认为自己找到了一条既不同于美国式的自由资本主义、也不同于苏联式的共产主义的独特道路,他们把这条道路称之为“第三条道路”。

其主要特点,就是在不触动资本主义根基的基础上,对资本主义进行改良。

其中最引人注目的一项内容,便是它实行的“取富济贫”的福利制度。

到80年代末期,瑞典社会人为社民党的“第三条道路”注入了新的内容,实行把市场与社会公正结合起来的政策,并取得了骄人的成就,建立起令世人称羡的福利国家,成为社民党走“第三条道路”的一个成功的样板。

然而,随着苏东剧变,冷战时代的资本主义与社会主义道路之争,已近偃旗息鼓,不再那么动人心魄了。

相反,经济全球化进程的加速和科技创新所带来的社会浪潮,倒是给各国提出了许多新的问题和新的挑战。

尽管西方国家是全球化进程的直接推动者和受益者,但是,在面对全球化带来的问题和挑战时,也是疲于应付,忙于招架。

全球化给西方国家带来的冲击,主要是战后资本主义社会达成的各种妥协方案陷入危机,具体表现在:资本外逃,经济增长率和就业率下滑,国际竞争力下降,福利政策难以为继。

与此相伴的是各种社会问题的出现,例如:社会财富分配的差距拉大,不满情绪上升,劳资关系紧张,犯罪问题日益严重,排外主义和种族主义也随之抬头。

这样一来,对于只能通过竞选方式上台执政的西方政党来说,就变得左右为难了。

第三条道路第十讲“第三条道路”20世纪90年代中期,伴随着苏联解体、东欧剧变,两级格局的结束,“第三条道路”思潮在西欧国家以一种新的面目兴起。

它由美国民主党在90年代初率先提出,后由英国工党大力提倡,接着有德国社会民主党、荷兰工党、意大利左翼民主党等纷纷响应。

围绕“第三条道路”,西欧政坛上形成了一个较为强大的群体。

“第三条道路”在西欧已被称为“新欧洲道路”,引起世人关注。

第一节“第三条道路”的兴起及原因一、20世纪90年代中期以来西欧“第三条道路”的兴起P257㈠率先提出“第三条道路”主张的是美国总统克林顿。

1992年,在美国进行的总统选举中,克林顿以“把人民放在第一位”为竞选主题,采用一种灵活、实用的中间派立场,取代民主党人长期坚持的僵化信条。

他说:“我们必须采取的变革既不是自由主义式的,也不是保守主义式的。

它是两者的结合,而且与两者截然不同。

生活在城镇乡村的美国人民对左、右派的,自由主义和保守主义的陈腐话语,以及使我们的政治代替了行动的其他言论不感兴趣。

政府的责任是创造更多的机会。

人民的责任是充分利用这些机会。

”①他的主张使他获得了美国“激进中间派”的称号。

首任期间,通过政策调整和实行中间偏左的内外政策,美国经济维持了有史以来最长的繁荣期;失业率30年来最低;民众收入增加,实现了60年来最低的通胀,创造了2200万个就业机会,使他赢得了1996年竞选连任的成功。

㈡克林顿的举动大大鼓舞了英国工党和欧洲其他国家的社会民主党,引起了西欧左翼政党的理论更新和理论层的更新换代。

⒈“第三条道路”思潮理论基础的提出在英国,1994年任伦敦经济学院院长的安东尼·吉登斯出版了《超越左和右》一书。

在该书中,吉登斯对以苏联社会主义为代表的现实社会主义和西欧左翼政党的社会民主主义进行了批判,对保守主义和新自由主义进行了分析和批评,试图摆脱左与右的对立而建构一种既包含左也包含右的独特的思想体系。

他的这一思想成为后来流行的“第三条道路”思潮的理论基础,也标志着英国工党的理论开始整体转型。

“第三条道路”及其对我国的借鉴意义一、“第三条道路”产生的背景“第三条道路”是以安东尼·吉登斯、托尼·布莱尔和施罗德等人为代表的西欧社会民主党人在全球化加速发展的背景下,在传统社会民主主义价值理念和经济社会发展模式受到质疑的情况下,为了摆脱困境、迎接挑战,而在继承传统社会民主主义基本价值理念和借鉴新自由主义一些做法的基础上,取长补短、融会贯通,提出的一套提高竞争力和就业能力、限制和削减消极与不稳定因素的政治体系。

其中,社会福利制度的改革和社会福利政策的调整是“第三条道路”理论的重要方面。

二、“第三条道路”的思想内容(一)对“可能性”公平分配的平等理念第三条道路认为,随着社会阶级和阶层结构的重大变化,“包容性”已经成为回应不平等的重要工具,成为社会民主主义改造福利国家的基本价值理念和追求目标。

(二)“无责任即无权利”的福利改革原则“第三条道路”在坚持接受社会福利是公民合法权利的前提下,强调个人在享有权利的同时,必须要尽到自己的义务和责任,从社会索取的权利和为社会尽责的义务同时存在,责任和权利相统一。

(三)多元化的福利提供主体在传统福利国家模式中,社会福利和大规模转移支付是一种国家行为。

国家对社会福利的高度介入,使家庭和社区的责任被削弱,个人自由受到压抑。

“第三条道路”主张,在坚持国家主导社会福利的前提下,加强国家与私人机构之间的合作与互补关系,更多地发挥企业、家庭、第三机构(志愿性工作)和其他民间社会组织的责任和作用,确立政府和家庭、企业、社区以及志愿机构在社会福利上的合作关系。

三“、第三条道路”政策措施———以英国为例(一)促进人口就业英国政府指定并推行了大规模“从福利到工作”计划,对不同人制定了不同的行动计划,并且采取了一系列的政策措施。

(二)赋予教育和培训优先权20 世纪90 年代末,英国工党执政后,把增加教育经费、培养开发人的潜能和终生教育作为其新政策最优先考虑的领域。

华中科技大学硕士学位论文摘要本文对西方最新社会福利思想—吉登斯的积极社会福利思想进行系统的研究,力求在追踪该思想的过程中汲取对我国社会保障制度改革有益的借鉴成分。

全文共由五部分组成:第一部分介绍了本研究的选题意义、吉登斯积极社会福利思想的研究现状并提出了研究的内容、方法与创新点。

第二部分阐述了西方社会福利思想的演变与积极社会福利思想的形成:西方福利国家自产生到变革经历了国家干预主义到新自由主义,再到第三条道路的理论演变,其中积极社会福利思想是第三条道路的核心思想。

第三部分从三个角度论述了吉登斯对西方社会福利思想的批判性考察。

吉登斯分析了传统左派与右派的分歧,接着从福利国家的结构性来源对“福利国家”的界定进行了分析,最后从风险的角度对福利国家危机的实质提出了自己的见解。

第四部分阐述了吉登斯积极社会福利思想的主张。

吉登斯主张对福利国家进行彻底的改革并提出了自己的建构主张。

他提出“无责任即无权利”原则,主张福利提供的主体是从国家主导到主体多元化,财政支出重点从提供福利转向教育和培训,即实现“从福利到工作”,推行积极福利政策的目标是实现“从福利国家到社会投资型国家”。

第五部分对吉登斯积极社会福利思想进行总体评价,包括吉登斯积极社会福利思想的影响、评价和启示。

关键词:吉登斯积极社会福利思想社会投资型国家华中科技大学硕士学位论文AbstractThis article researchs systematically the newest westen social welfare thought—the Giddens‟s positive social welfare thought, and makes effort to derive beneficial reference to our country‟s social security system reform from it. The full text is composed of five parts:The first part introduced the significance of this research,the present research situation of Giddens‟s positive social welfare thought, the content, the method and the innovation spot of this research.The second part elaborated the evolution of the westen social welfare thought and the production of the positive social welfare thought:the westen welfare state has experienced the national intervention and the new liberalism,again to the third way theory,the positive social welfare thought is the core thought among the third way theory.The third part expounds Giddens‟s the criticism on the westen social welfare thought from three aspects. Giddens analyzes the difference between the left and the right, after that analysis the definition of “the welfare state” from the constitutive origin of the welfare state, finally gives his opinion to the crisis essence of the welfare state from the risk angle.The fourth part elaborated the Giddens‟s proposition of the positive welfare thought. Giddens advocated the thorough reform to the welfare state. He proposed the principle of “no rights without responsibilities”,advocated the main body of social welfare is from the country to the multiple, the financial expenditure is from providing welfare to education and training, namely “from the welfare to the work”. The goal of carring out the positive welfare policy is “from welfare state to social investment state”.The fifth part gives an overall evalution to the Giddens‟s positive social welfare thought,including the impact, the evalution and the inspiration.Key words: Giddens Positive social welfare thought Social investment state独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。

第八章新社会民主主义的社会福利思想第一节全球化与当代社会福利实现的发展第二节新社会民主主义的政治观●一、“第三条道路”与社会民主主义的复兴●(一)产生的社会背景●1、冷战的结束●冷战思维的改变●资本主义自身问题的凸显●左派政党的低迷●2、经济全球化● 1.经济全球化趋势日益明显,国家对经济活动的支配能力减弱● 2.社会问题的全球化● 3.只有超越民族国家的界限,超越社会制度、意识形态和价值观念的差异,建立和加强国际合作机制才能得到解决●(二)科技革命带来的产业结构的变革● 1.传统工人阶级的没落● 2.中产阶级的兴起●(三)社会民主主义的复兴● 1.克林顿:“把人民放在第一位”● 2.吉登斯:《超越左与右——激进政治的未来》● 3.布莱尔:第三条道路● 4.“粉红色的欧洲”二、新社会民主主义的政治观● 1.加强社会团结● 2.区分解放政治与生活政治● 3.发挥国家、社会和市场的积极作用● 4.发展对话民主● 5.改革福利国家● 6.通过对话及机制发挥个人、团体、不同文化和国家的作用●(三)建立新型的民主国家与积极的公民社会● 1 .创建合作包容的新型社会● 2 .改革现有的政党和政治制度● 3 .培育积极的公民社会● 4 .建立作为“风险管理者”的政府● 5 .用积极的福利社会取代福利国家●“第三条道路”认为,单纯靠市场自身,是无法解决经济发展的秩序问题。

但一方面,市场的秩序不会自发地形成和出现,必须靠政府通过颁布相应的法律和法规,对人们的市场行为进行约束,才会形成良好的市场秩序。

●另一方面,全球化时代的经济,是一种风险程度更高的经济,仅靠企业自身,往往很难抵御全球市场的巨大风险。

可见,从任何一个角度来看,国家对经济进行适当的干预都是必要的。

●“第三条道路”主张对经济进行干预,并不等于它要回归到传统的社会民主主义国家观中去,即它不再是国家和政府对企业经营的直接干预和包办,而是要对国家的经济职能进行调整,力求在国家与市场、安全感与灵活性、社会理性调节与经济自发力量、社会公正与经济效率之间寻求一个新的平衡点。

试析当代西方国家的第三条道路“第三条道路”既是欧美发达国家政党政治竞争的产物,也是社会民主主义运动顺应时代变化的又一次革新尝试。

它之所以引起世界性的关注,并不仅仅是由于媒体社会中人们对新信息的敏感,而更在于它触及了一些关系到资本主义发展模式及人类未来发展道路的根本性问题。

“第三条道路”并不是一个新名词。

30年代,奥地利社会民主党人奥托·鲍威尔提出的整体社会主义主张,即发展一种吸收“改良的”社会主义(社会民主主义)和“革命的”社会主义(布尔什维主义)的共同长处、克服它们各自短处的社会主义,可以看作是“第三条道路”的一种早期形式。

50年代,社会党国际恢复活动并在欧洲政治舞台上日益发挥重要作用之后,明确提出要走一条介于集权共产主义和野蛮资本主义两个极端模式之间的“第三条道路”。

后来,前苏联东欧地区一些“持不同政见”的经济学家和社会活动家,以及西欧国家的“欧共派”共产党人,又提出要建立一个克服苏联式共产主义体制的基本消极面而又有别于认同资本主义体制的社会民主主义的“第三条道路”社会主义模式。

1968年的青年运动、学生运动,以及由此引发的以基层民主为基本诉求的种种社会运动,也是在超越现实资本主义和共产主义的“第三条道路”旗帜下展开的。

当前欧美发达资本主义国家兴起的“第三条道路”,与这些历史上的“第三条道路”的内涵是不同的。

它的提出,并不是针对资本主义和共产主义这两种思想和两种制度的冲突,也不是针对所谓改良社会主义与革命社会主义的历史分野,而是针对资本主义社会内部传统的左/右政治意识及其政治运作模式。

回溯20世纪发达资本主义国家内的左/右政治意识和政治模式的演变我们可以看到,以社会民主主义为代表的各种左翼政治实际都是要将社会公正注入到资本主义之中,试图将资本主义的生产方式与社会公正结合起来。

凯恩斯主义及福利国家思想适应了这种需要,发达资本主义国家在二战以后普遍形成了以国家干预主义政治为中心的福利国家政治模式。

当代社会民主主义的新选择——“第三条道路”及其对发展中国特色社会主义的启示兴起于欧美发达资本主义国家的“第三条道路”思潮,是要走一条介于传统的社会民主主义和新民主主义之间的道路。

“第三条道路”是资本主义国家为解决自身在经济全球化过程中出现的新的不平等和非正义等社会和经济危机,从国家政治和执政党的角度提出的一种关于经济社会发展的新的理论和实践,“第三条道路”试图在继承传统社会民主主义的社会公正、自由和机会平等、相互责任和国际主义等基本价值观基础上,吸收自由主义市场的积极成分,既使经济富有活力,又让社会团结和谐。

因此,科学合理地借鉴和吸收“第三条道路”理论,对于我国在发展中国特色社会主义、实现全面建设小康社会奋斗目标的过程中,解决公平的教育、就业及社会资源分配等问题具有重要的现实意义。

一、“第三条道路”理论的基本内容(一)“第三条道路”的概念“第三条道路”既是欧美发达国家政党政治竞争的产物,也是社会民主主义运动顺应时代变化的又一次革新尝试。

它是在20 世纪90 年代中期由美国前总统克林顿率先提出,后由英国首相布莱尔大力倡导并亲自实践,最后又由德国社会民主党、荷兰工党、意大利左翼民主党等纷纷响应下产生的一种新的治国思想。

其根本出发点就是要在传统社会民主主义和新民主主义之间走出一条新的发展道路,所以称为“第三条道路”。

经济学家吉登斯认为:“‘第三条道路’指的是一种思维框架或政策制定框架,它试图适应过去二三十年来这个天翻地覆的世界。

这种‘第三条道路’的意义在于:它试图超越老派的社会民主主义和新自由主义。

”(二)“第三条道路”的产生背景1、政治竞争的压力。

冷战结束初期,西欧政坛出现了两种新情况:一是左翼政党受到疏远,纷纷下台沦为在野党;二是无论左派右派,均对新形势下出现的一系列问题感到束手无策。

比如,既要提供社会福利以维护社会稳定,又要寻求经济活力以加强国际竞争力,既要鼓励生产线外移以降低成本,又要解决长期居高不下的失业率。

浅析全球化背景下“第三条道路”社会福利思想

摘要:“第三条道路”的新社会民主主义分别对全球化背景下社会福利的政治道德前景,提出了各自的看法,并引起了20 世纪80 年代以来世界各国社会福利领域的重大变化,对社会的平等、正义和福利集体主义的价值观形成了严重的挑战。

如何对待这种挑战,并在新的经济、政治和文化环境中,吸收新的政治道德因素,发展福利集体主义的价值观,维护社会福利的公正作用,就是本文所要讨论的问题。

关键词:全球化;社会福利思想;第三条道路

前言

社会福利是一个不断受到各种历史的和现实社会的政治和道德意识形态的审查和

拷问的领域,也是一个具有高度政治经济敏感性的领域。

一旦经济和社会政治形势发生波动,首先遭受冲击的就是社会福利制度。

这一点在上个世纪70 年代西方福利国家危机发生后,新自由主义对福利国家及其所包含的意识形态根据社会主义、集体主义和社会民主主义的全面攻击,以及西方国家对社会福利的大幅削减而最充分地表现出来。

然而,如果说过去关于社会福利的争论和修改还主要是在意识形态和社会政策的调整上的话,当今世界迅速发展的经济全球化浪潮,却在根本上动摇着福利集体主义的价值基础,并且对社会福利的合理性提出了根本的质疑。

1 经济全球化对社会福利的影响

在全球化的条件下,“维持自由贸易、资本流动和货币自由兑换,需要法律和政治双管齐下。

在法律的层面首先必须贯彻最惠国待遇原则,保证不歧视外国的商品、服务、财产和合同。

在政治层面,政府的政策必须合乎这些法律的、经济的原则”。

这就是说,资本可以跨越国家的界限和权力,这样才能保证经济自由充分发挥其潜力。

同时,这种全球范围内的市场原教旨主义把资本的自由流动和利润最大化当作根本目的,对世界各国的经济、政治和文化产生了巨大的消极影响。

它使经济全球化变成了全球市场化,从而最大限度地解放了资本。

使少数几个经济最发达的国家“占享了资本主义世界经济整体扩大及发展的主要成果。

”而对于穷人和发展中国家来说,全球的市场化则使他们的

处境更加艰难。

全球化使得我们传统的国家观、民族观、社会历史观及价值观都面临严重的考验。

在这样的情形下,以公民权利和集体主义为基础的社会福利理论与实践也遭遇到最严重的挑战。

然而,正如历史一再告诉我们的那样,人类社会任何一次的大混乱、大动荡,都意味着一个新的历史开端的发生。

而在这种历史转折中,人类的基本价值观和理想不仅不会因此而消失,相反,它会以更加明确和清晰的形式保存下来,并且为人类的进步与发展提供持续的道德支持。

在这个过程中自由是首要的,为了自由可以牺牲保障成为主流意识形态的选择。

然而,似乎一路高歌的新自由主义很快又遇到了难以克服的问题:资本的自由流动造成了一系列全球性问题,使得它所竭力抹杀的集体主义、社会福利和社会正义等,不仅仅是作为国家范围内的问题,也作为全球范围的问题而重新成为讨论的中心。

各种追求全球性福利的思潮——人权运动、女权主义、绿色和平运动等,以及谋求发展和国家之间政治经济关系平等的呼声,对各国政府制定本国的社会福利政策和福利的价值选择产生着不可忽视的影响和制约

与此同时,国际资本跨国界流动对一个国家或一个地区的福利状况所产生的影响,一方面,国家的福利保障功能在弱化,社区的社会支持网络随着社区的瓦解也遭到破坏,人民的生活安全受到严重的威胁;另一方面,社会不公正现象在全球范围的蔓延,使人们要求社会正义、遏制不平等发展的努力,不仅仅局限在国家社会的范围内,也扩展到全球社会中。

对社会保障的要求,也不仅仅是在直接的生活福利方面,还扩展到生态安全、代际正义与可持续发展等社会福利与社会正义的深层问题,形成所谓福利问题全球化的趋势。

2 “第三条道路”的福利观

2.1 定义

全球性福利问题的提出,使人们对为了自由而牺牲保障的新自由主义福利意识形态提出了普遍质疑,各种福利改革主张也纷纷出笼。

在这种新的福利改革思潮中,“第三条道路”提出的以工作福利代替社会福利的改革,“从福利转向工作计划”较为充分的提出了社会福利理论与实践的动向。

这种福利改革的基本策略是兼收并蓄左派和右派的社会福利政策,“在战后社会民主与撒切尔保守主义之间探索出一条中间道路”。

“第三条道路”结合全球市场的性质,

认为应该采取一种积极的社会福利政策来激励社会公正和社会平等,形成包容性的社会环境来改变社会对穷人的排斥性。

就当前的社会福利问题来说,根本的问题是由于“把属于某些群体的人排除在社会主流之外的机制”,社会正变得越来越不平等。

但是,消除这种不平等并不是靠实行某种再分配的社会政策,而是采取积极的福利政策,通过发展就业机会及充分就业来使人们的生活得到保障。

在此,吉登斯指出:“我们不应当把对福利国家的改革简单地理解为营造一张安全的大网。

只有一种造福于大多数人口的福利制度才能够产生出一种公民的共同道德。

”按照这一思路,建立一个包容性的社会,让每一个有劳动能力的人都有机会就业,就成为首要的社会目标。

2.2 借鉴意义

“第三条道路”的思潮之所以能够在全球化时代的社会福利理论与实践中产生巨大影响,其中有着值得我们思考和借鉴的东西。

首先,它充分地认识到了市场经济在全球化时代所具有的强大影响力。

在目前的资本主义世界体系中,主导全球经济的是市场化的运作方式。

正如中国要搞社会主义的市场经济一样,包括社会主义在内的所有经济模式,如果不能有效的利用市场,那么它就不可避免地会被淘汰出局。

因此,在承认市场经济作为一种经济活动方式的效率的时候,新自由主义作为代表了这一经济模式的意识形态,其所信奉的道德原则也必然成为具有支配性的原则。

正像吉登斯所指出的那样,“新自由主义既是一种全球化理论,又是一种直接推动着全球化的力量。

”“第三条道路”在意识形态上向新自由主义靠拢,其客观历史条件就在于此。

其次,“第三条道路”在总结老社会民主主义所奉行的福利国家的社会政策的经验教训时,也充分地意识到了福利国家强调公民权利、把保护这种权利放在首位而轻视公民的义务和个人责任的片面性。

因此它采取矫枉过正的做法,提出权利与义务相平衡的原则,主张社会福利应该从保护和照顾转向培养个人责任和自助能力方面,通过实施充分就业的政策,用工作第一的伦理原则代替福利第一的人道原则。

这比起老社会民主主义仅仅从人道主义的立场出发,强调“国家有义务为受到失业、疾病、残疾或其他福利制度涵盖的风险影响的人们提供慷慨的援助”的消极福利主张来,“第三条道路”的福利政策显然要积极得多。

在一定意义上,这种积极的福利政策应该成为未来社会福利发展的方向。

再次,“第三条道路”在关于个人与集体的关系上提出了一些有价值的看法,对我

们深化集体主义价值观的认识无疑具有积极的启发作用。

在吉登斯看来,在全球化的背景下,个人主义应该被理解为社会反思性的扩大,因为“个人的行动不仅与团体或者国家有联系,还与更全球化的体系有关。

”个人在行动上的自主性不仅“不同于利己主义,而且此外意味着互惠和相互依赖。

”因此,“我们应该更多的关注个人生活和集体生活被重新组合的条件,它们不仅提供了确定的社会解体形式,而且为启发性团结提供了基础。

”他指出:在一个解传统化的社会中,增强团结依靠的是积极信任,以及复兴个人和社会对他人的责任感。

积极信任是必须争取地信任,无法从现有的社会立场或性别角色中获得。

积极的信任肯定了自主,而不是与之对立,而且它是社会团结强有力的源泉,因为服从是自由地作出的,而不是由传统约束强制实施的。

3 小结

面对全球化的冲击,人民只有在“第三条道路”的引导下,坚持集体主义的旗帜下联合起来,靠着团结的力量才可能保护自己的生活安全,发展自己的生活需要与福利。

在这种情况下,集体主义更需要有民主的精神。

它将使集体主义具有更广泛的社会基础,从而更能团结人民,克服社会个体化对人们的集体认同的政治和道德腐蚀作用。

对于社会福利的价值取向而言,社会福利应包含人道主义和利他主义的精神。

既使社会福利成为可能,又使集体主义得以发展。

只有这样,我们才能通过社会福利的发展看到集体主义在人的发展和解放中的积极作用,又通过集体主义看到社会福利在全球化时代保护人民的基本权利和需要,发展人的生活领域,为人们提供物质和精神支持的道德意义。

总之,在应对全球化的挑战方面,应一方面采取开放的和发展的态度,积极促进市场经济的的繁荣,以此来增加集体的财富,发展社会公益,扩大社会福利的物质基础;另一方面,保护人民的生活安全,促进他们幸福,在发展公民权利的同时,把防止社会两极分化,实现社会正义当作必须维护的社会目标,而在这过程中“第三条道路”无疑给我们提供了一个良好的思路。

参考文献:

[1]安东尼·吉登斯.第三条道路:社会民主主义的复兴[M]. 北京:北京大学出版社,2000. [2]安东尼·吉登斯.第三条道路及其批评[M]. 孙相东译.中共中央党校出版社,2002.

[3]安东尼·吉登斯.超越左与右——激进政治的未来[M].北京:社会科学文献出版社,2000. [4]佩里·安德森.新自由主义的历史和教训[J].天涯,2002,(3).

[5]钱宁.社会福利中的政治道德问题与集体主义价值观[J].思想战线,2003,(4).。