深圳方大MBO

1.深圳方大基本情况

1.1 公司简介

深圳方大集团股份有限公司(以下简称深圳方大)前称“深圳方大实业股份有限公司”,于1999 年10 月改为现有名称。深圳方大集团股份有限公司是在原深圳方大建材有限公司的基础上,于1995 年10 月以募集设立方式改组成立的股份有限公司。公司法人代表是熊建明。方大集团成立以来,不断成长、壮大,现已形成新型建材产业、机电一体化产业和半导体照明产业等三大产业体系,成为国内知名的大型高新技术企业,产品畅销国内外。

1.2 MBO 前股份公司渊源和主要股东情况

1994年3月,由深圳蛇口方大集团股份有限公司(以资产入股占股90%)与熊建明先生(以彩板系列等四个专利技术的使用权作价入股占股10%)合作成立深圳方大建材有限公司(下称原公司)。

1995年5月15日,熊建明先生将其四项专利技术的所有权转让给原公司。经调整后,深圳蛇口方大集团股份有限公司拥有原公司81.125%的股权,熊建明先生拥有原公司18.875%的股权。

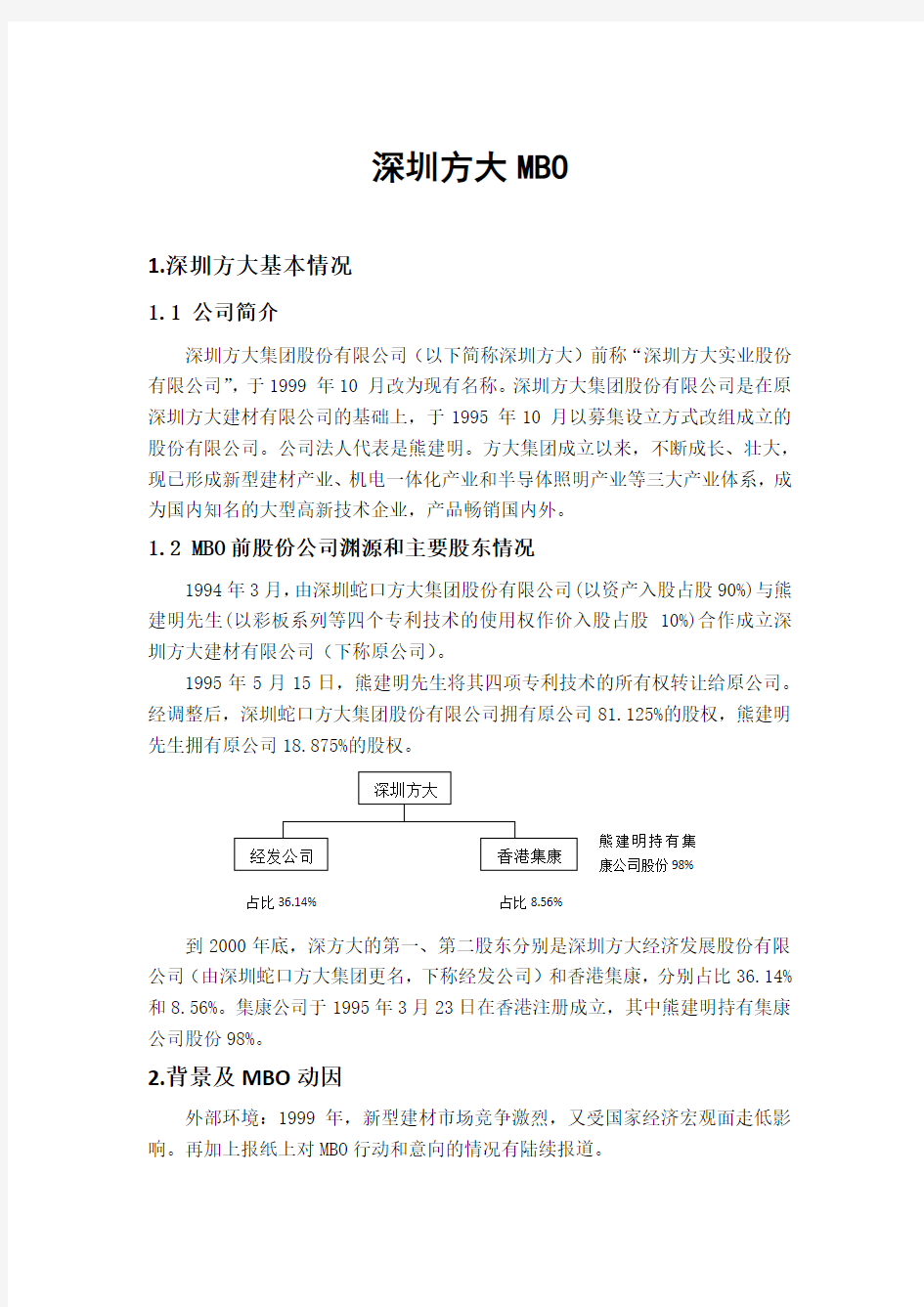

到2000年底,深方大的第一、第二股东分别是深圳方大经济发展股份有限公司(由深圳蛇口方大集团更名,下称经发公司)和香港集康,分别占比36.14%和8.56%。集康公司于1995年3月23日在香港注册成立,其中熊建明持有集康公司股份98%。

2.背景及MBO 动因

外部环境:1999年,新型建材市场竞争激烈,又受国家经济宏观面走低影响。再加上报纸上对MBO 行动和意向的情况有陆续报道。

从上表可以看出,1999年度的主营业务收入明显低于1998年(下降了9.35%),净利润更是严重下降了55.70%。到2000年主营业务收入也在持续下降,虽然净利润有所回升,但仍然不能弥补1999年大幅下滑的净利润。

2000年11月,熊建明正式代表深圳方大向股东提出管理层收购的意见。促使熊建明实施MBO有以下两份原因:第一,高工资的激励模式已经难以留住高管,高工资解决不了管理层代理成本增高的问题;第二,深圳方大原股东对公司的支持力度和能力已经不能满足公司发展的需要,这不利于公司的持续发展。因此,把管理层人员的潜力挖掘出来,将企业所有者和管理层利益结合起来成为了解决问题关键所在。

由于方大已不是初创企业,要给员工授予股份,在现行法律框架内,实际上是很难做到这一点的。熊建明和董事会秘书卢卫卫等人曾为此做了大量工作,尝试设计出三套期权方案,以及员工持股计划、B股回购、法人股回购和大股东股份回购等,最后这些方案在实践中因为各种原因没有得以成功。在四处碰壁之后,方大只能另辟蹊径。

再者,作为方大大股东的经发公司是一家集体企业,代表当地村民利益,他们关注的是每年的分红,不过问经营。在形势不好的情况下,经发公司转让股权进行套现是很容易理解的。

熊建明开始思考通过MBO引进激励机制,降低成本,提高公司的竞争力,应对市场压力。到2000年底,熊建明开始与股东沟通、政府沟通,终于在2001年中实施了MBO。

深圳方大是挂靠集体的私人企业,即“红帽子企业”,这类企业的产权大多不明晰,对着企业的不断发展和改革开放的进一步深化,政府的宏观政策日趋宽松,使得企业创始人有所有者回归的愿望。所以MBO的目的在于解决深方大带“红帽子”的历史遗留问题,实现企业向真正的所有者“回归”,恢复民营企业的产权真实面目,从而为其长远发展扫除产权障碍;深圳方大当时正处于规模不断扩张的高速发展期,给股东创造的投资回报也增加了数十余倍,然而,在公司治理结构方面的问题随着时间的推移而日益凸显起来,“股东利益—企业利益—员工利益”要做到完全的平衡是企业经营中的一大难点,所以MBO另一目的是激励和约束企业经营者的管理,减少代理成本。

3.深圳方大MBO过程

上市公司MBO通常要涉及几大问题:收购主体设计、资金或融资、收购定价、运作风险、信息披露等。

3.1成立收购主体

深圳方大MBO运作采用的是所有者回归模式,其通常是企业管理层设立一家自然人持股公司,通过转让持有上市公司的法人股,控制上市公司,是该公司管理层间接成为上市公司的控股股东。

2001年6月7日,由熊建明和一个朋友成立了深圳市邦林科技发展有限公司(简称“邦林公司”),注册资本 3,000万元,法定代表人熊建明个人持股 85%;

2001年6月12日,除熊建明外,由方大其他高管人员及技术骨干共100余人成立了深圳时利和投资有限公司 (简称“时利和公司”);

“邦林”和“时利和”的成立都是为收购经发公司转让其所持有的方大的法人股而成立的。

3.2资金与融资

3.2.1股权质押贷款

2001年8月4日,邦林科技以其所持有的方大法人股4,890万股向银行进行质押贷款,质押期为3年;2001年11月12日,时利和公司以其所持有的方大法人股共计4,200万股向银行进行质押贷款,质押期为3年。通过银行股权质押,套出资金,避免管理层的巨额收购出资。

3.2.2转让股票

7月18日,由集康国际有限公司所持有的该公司非上市外资股2,536.8万股已获中国证监会批准转为上市流通外资股。经深圳证券交易所安排,该部分股份定于2001年7月20日起上市流通,这给深圳方大公司带来了新的融资渠道。

3.2.3现金分红

按照2001年公司的股本结构,邦林公司(持6,000万股)可获得现金分红600万元,投资收益率为3%;时利和公司(持4,711.2万股)可获得现金分红471.12万元,投资收益率为37%,其中熊建明个人(约持 7,208万股)可获得720.8万元。2002年底,公司再度派现,每10股派1元(扣税),这些现金分红,对公司管理层的还贷非常重要。

3.2收购定价

6月18日,深圳方大第一大股东经发公司分别与邦林公司、时利公司签署股权转让协议; 6月20日,签订新的股权转让协议,6月18日股权转让协议作废;经发公司将其所持有的4,890万股本公司法人股转让给邦林公司,每股转让价格3.28元,转让总金额为 16,039.2万元。此次股份转让后,邦林公司成为该公司的第二大法人股东。经发公司仍持有方大集团发起人股 5,821.2万股;

实施MBO的收购价格一直是值得关注的问题。首先。深圳方大MBO收购定价依据披露不足,其次,收购价格相对偏低。以每股净资产定价已经将资产的未来收益排除在价格确定的考虑范围之外,而深圳方大MBO收购价格还低于公司每股净资产价格。方大因为不存在国有资产流失的问题,所以定价由管理层与大股东友好协商确定。由于MBO收购价格是管理层和大股东谈判的结果,所以没有考虑到流通股东的利益,而较高的每股价格正是由流通股的溢价带来的,而管理曾在没有竞争对手情况下,以低于每股净资产的价格进行收购,对于其他股东来说是极不公平的。

收购价格完全是收购与被收购双方围绕每股净资产商讨价格的结果,其中没有更多赖以明确衡量的数据和依据,深圳方大的价比为3.28:3.45(95.07%)。鉴于此前已得到32倍高回报,大股东同意以低于净资产值的价格折让股权,转让给时利和公司的每股作价为3.08元,相对于当时每股净资产3.45元,折价部分作为对多年来方大管理层辛勤工作的补偿。而转让给邦林公司的两批股权分别作价为每股3.28元和3.55元,后一批股权价格甚至高于净资产。

3.4信息披露

深圳方大在运作中对信息披露的准确完整比较注意:深圳方大在实施当时即发布了转让方、受让方、上市公司三方公告,详细披露受让价格与数量,受让方成立时间、经营范围及大股东情况,实施结束后还做出提示。方大还于2001年

8月4日和11月13日披露了邦林科技、时利和公司分别以其所持深圳方大法人股向银行进行3年期质押贷款的情况。但是,深圳方大收购价格定价依据尚未披露。

4.深圳方大MBO后对股东利益的影响

4.1 MBO后股东变动情况

此次收购后,经发公司不再持有深圳方大的股份,而熊建明所控股的邦林公司和时利和公司分别持有方大6,000万股和4,711.2万股,成为公司的第一、第二大法人股东,熊建明个人持有股份约 7,208万股(占股本总额的24.3%),成为公司实际的第一大股东。

4.2 深圳方大实施以后公司具有较大的高额股利分配倾向

深圳方大在2001年6月20日管理层拥有控股权比例36.14%,2001-2003年度有高额分配股利的倾向。

由于我国管理层一般没有太多的自有资金,用于收购的资金大多来源于借贷,实施MBO可以筹集资金来偿还贷款。管理层利用了手中对上市公司的控制权,更多地分配上市公司的留存收益从而获取的股利收入就成了上司公司管理层偿还债务的主要资金来源。按照2001年公司的股本结构,邦林公司(持6,000万股)可获得现金分红600万元,投资收益率为3%;时利和公司(持4,711.2万股)可获得现金分红471.12万元,投资收益率为37%,其中熊建明个人(约持 7,208万股)可获得720.8万元。2002年,公司派现,每10股派1元(扣税),2003年公司再度派现,每10股派0.7元.

4.3在一定程度上有损于流通股股东利益

管理层持有的股份一般是非流通股,不能转让,即使转让一般也不通过二级市场,而是通过大宗交易市场或协议方式转让,大宗交易市场的转让价格一般低于二级市场的价格,为协议转让的价格更低甚至以每股净资产作为定价标准,而中小股东获取股份的价格都是二级市场上的价格。按照统一的分配方案执行留存收益的分配权,由于股票的获取成本不同,具体到股利分配上就有很大的差别,管理层通过实施高额股利分配方案,可以合理合法地套取中小股东的财富。

5.深圳方大MBO的财务影响及市场影响

5.1 财务影响

深圳方大经营业绩表

深圳方大自1996年上市到1998年的每股收益都在0.5元之上,从1999年开始业绩有一定下滑,但1999年和2000年每股收益为0.22元及0.23元,均高于市场平均每股收益0.20元。良好的业绩为MBO进一步完善法人治理结构,成功地构建公司的激励、约束机制,保证公司的稳定发展打下了坚实的基础。

深圳方大实施MBO后净资产收益率从2000年的6.78%下降到3.51%,下降了48.23%,2002年继续下降到-21.05%,相比2001年下降了699.71%。从中可以看出,深圳方大MBO后的两年公司获利能力下降,甚至给股东收益带来了负增长。深圳方大净资产收益持续下降主要是由于公司主营业务利润的下降促就的。

注释:表中2001年以2000年为基期,2002年以2001年为基期

分析得到:净资产收益率下降的主要原因在于营业利润的下降,2001年比2000年下降了47.78%,2002年比2001年下降了591.38%。其中2001年与2000年相比:营业收入下降了5.63%,利润总额下降了39.58%,净利润下降了47.84%;2002年与2001年相比:营业收入下降了7.44%,利润总额下降了464.32%,净利润下降了579.65%。可见,深圳方大MBO后并没有阻止经营业绩的下滑。

营运能力分析表

方大2001年度与2000年度比较:应收账款周转率下降106%,固定资产周转率下降37%,存货周转率下降122%,总资产周转率下降10%,净资产周转率下降了3%,主营利润的比重也降低了210%;2002年与 2001年度比较:应收账款周转率上升了18%,固定资产周转率上升了21%,存货周转率略有上升,上升了9%,总资产周转率上升了8%,净资产周转率也略有上升。

由此,我们可以看出MBO后,方大的资产管理效率并没有显著提高,其中在2001年各资产管理效率普遍下降。

5.2 市场影响

深圳方大(000055)曾是深圳一线绩优股,但99年以来伴随其业绩的逐步

滑落,股价也回到二线股行列,并且一蹶不振,在2000年初网络股行情中其升幅都远落后于大盘,股价始终没有突破13到20元的大箱体。

6.深圳方大MBO对运作主体的公司治理结构的影响

MBO与公司治理结构问题紧密相连。公司治理结构在本质上是一种关系契约,其核心功能是在公司经理、股东、债权人和其他利益相关者之间配置权利、责任和义务,以提高经营积极性,降低代理成本。公司治理结构所要解决的管理问题大致可分为两类:(1)经理层的激励机制,主要解决由于“代理人行为”和“短期行为”所引起的经理人员不积极、不努力和滥用职权的问题;(2)经理层的管理能力,主要解决由于领导班子的管理能力与环境要求不对称,因为思想方法错位所引起的决策失误问题。

一方面,深圳方大的MBO明晰了企业的产权,公司核心管理层通过收购公司拥有了深圳方大的间接所有权,在从经营者转变为经营者-所有者的同时,核心管理层成为了公司的控制性股东,并使其对深圳方大的的所有权与控制权结构呈现一定程度的分离。按照熊建明的设计,邦林公司和时利和公司并不从事具体业务,避免和公司产生同业竞争,同时成立两家公司,可以实现管理层内部治理结构的制衡和优化。同时,也将企业所有者和管理层利益结合了起来,解决了企业高管的激励问题;另一方面,方大MBO后经营业绩却大幅度下滑。管理层要有一定的能力,MBO只能解决产权问题和激励问题,却解决不了管理层的能力问题。

7.深圳方大MBO实施后对预期目的有一定的实现

深圳方大实施MBO后,公司内部控制权由分散走向统一,监督机制会由外部监督变为内部监督,由董事会监督变为经理层自我监督,激励机制由薪酬激励变为控制权和股权激励,经理层由代理人变为股东。通过经理人对公司的收购实现经理人对决策控制权、剩余控制权和剩余索取权的接管,从而降低代理成本,减少对经理人权力的约束。MBO已经把公司和高层管理的利益紧紧地联系在一起,不仅有效解决了所有者与经营者之间利益与责任、权利的不对称,而且为公司管理层和员工提供了足够的激励机制,调动了员工的积极性。

由上表可以看出,深证方大MBO 后经营业绩并没有好转,还是走下跌趋势。每股收益由2000年的0.23元降到2001年的0.12元,主营业务收入从1998年-2001年也一直走下降趋势 。但是,经营活动产生的现金净流量从1998年以来逐年增长,而且现金流远大于净利润。

深圳方大MBO 完成后,虽然普通股的每股收益是下降且经营业绩没有较大的起色,但总的来说,其MBO 收购的过程是成功的,成功背后隐藏着许多或是当前体制、企业内部等常见问题,本来管理层收购并不是一件简单容易的项目,不能一朝一夕的就能解决所有相关问题。

0.00

10,000.00

20,000.0030,000.0040,000.0050,000.0060,000.001996年1997年1998年1999年2000年2001年

营业收入营业利润

0.32

0.51

0.54

0.52

0.22

0.23

0.12

0.10.20.30.40.50.61995年

1996年

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

每股收益(元)