低温燃烧法

- 格式:doc

- 大小:39.50 KB

- 文档页数:7

TOC与COD的比较1.COD(化学耗氧量)-不充分氧化有机物(芳香烃尖有机物、环状氮化合物等)-亚硝酸、铁(Ⅱ)、硫化物等无机还原物也可氧化,使测试结果偏高-测试时间长(国标法测试时间:2小时)-使用药品量大,维护管理繁琐,维护管理费用高。

-排放有害物质,(Cr6+和汞)-由于使用强酸(浓硫酸)和强氧化剂(重铬酸钾),容易造成部件腐蚀。

-在线COD与国标法中的COD含义并不相同,因为反应条件、反应时间等不同,造成测试结果不一致。

在线COD与国标中COD是否相同?COD是通过测试样品中的有机物在氧化剂(重铬酸钾)氧化过程中,所消耗掉的氧化剂的量,从而间接地得出样品中有机物浓度的一种方法。

COD是一种试验方法,并不是分析方法。

-物质世界中并没有COD这种成分,或元素。

-在测试特定成分或元素时,即使测试方法不同,但只要准确测试出需测试的成分或元素即可。

-而COD则不同,必须严格按照规定方法的条件和程序进行分析,这点非常重要。

在COD测试中,有机物的氧化率很容易受到氧化剂或药品种类、浓度以及加热温度、反应时间的影响。

-氧化剂:重铬酸钾(K2Cr2O7)-氧化催化剂:硫酸银(Ag2SO4)-屏蔽剂(防氯离子干扰物):硫酸泵(HgSO4)-加热条件:加热至沸2小时由上可以看出,必须严格按照规定方法进行测试,否则COD的测试结果大不相同。

但是,即使按国标法的在线COD也存在一些问题:-重铬酸钾中含有有害Cr6+-硫酸银价格昂贵,运行成本高-硫酸泵含有害水银-2小时加热对于在线分析,时间太长。

为了解决这些问题,人们采取各种办法,例如:不使用有害试剂,缩短测试时间等,结果出现了与国标法不同的在线“COD计”。

目前所销售的在线COD计无论试剂种类、浓度、加热时间、温度等都不是严格遵守规定方法的COD。

这些在线COD计都只是使用了在线COD的名称,而测试方法却与国标法截然不同。

越追求安全、方便、迅速的在线测试方法,离国标法就越远。

干冰灭火原理

干冰灭火是一种利用干冰雪碳酸盐固化的原理来扑灭火灾的方法。

干冰是固态二氧化碳,具有低温、无色无味、不导电、不易燃等特点,因此可以在火灾现场使用。

其灭火原理主要包括三个方面。

首先,干冰具有很低的温度。

干冰的温度为-78.5摄氏度,这种低温可以迅速吸热并冷却燃烧物体。

在火灾现场,干冰与高温火焰接触时会快速气化,大量吸收热能,使火焰温度降低并形成冷凝效应。

这样可以迅速冷却燃烧物体,抑制燃烧反应,阻止火势蔓延。

其次,干冰可以产生大量雪碳酸盐。

当干冰与空气中的水分接触时,会迅速结霜并生成固态雪碳酸盐。

雪碳酸盐是一种稳定的化合物,具有热稳定性和机械强度。

它能够附着在燃烧物体表面,并形成一层保护层。

这个保护层可以隔绝燃烧物体与外界氧气接触,使其失去燃烧条件,从而抑制燃烧反应。

最后,干冰还能减少火场的氧气含量。

干冰在气化过程中产生的二氧化碳具有较高的密度,可以使火场内的氧气含量减少。

由于燃烧需要氧气参与,当氧气含量减少到一定程度时,火焰燃烧将受到限制,从而达到灭火的效果。

总的来说,干冰灭火利用干冰低温、雪碳酸盐固化和减少氧气含量的特性,能够迅速冷却燃烧物体、形成保护层并限制氧气供应,以达到灭火的效果。

这种方法相对安全可靠,被广泛应用于各种场所的火灾扑救中。

最主流烟气脱硫脱硝技术大汇总 目前烟气脱硫技术种类达几十种,按脱硫过程是否加水和脱硫产物的干湿形态, 烟气脱硫分为:湿法、半干法、干法三大类脱硫工艺。

湿法脱硫技术较为成熟, 效率高,操作简单。

一、湿法烟气脱硫技术优点:湿法烟气脱硫技术为气液反应,反应速度快,脱硫效率高,一般均高于90%,技术成熟,适用面广。

湿法脱硫技术比较成熟,生产 运行安全可靠,在众多的脱硫技术中,始终占据主导地位,占脱硫总 装机容量的80%以上。

缺点:生成物是液体或淤渣,较难处理,设备腐蚀性严重,洗涤后烟 气需再热,能耗高,占地面积大,投资和运行费用高。

系统复杂、设 备庞大、耗水量大、一次性投资高,一般适用于大型电厂。

膏法、柠檬吸收法等。

A 石灰石/石灰-石膏法:原理:是利用石灰石或石灰浆液吸收烟气中的 经分离的亚硫酸钙(CaSO3)可以抛弃,也可以氧化为硫酸钙 (CaSO4), 以石膏形式回收。

是目前世界上技术最成熟、运行状况最稳定的脱硫 工艺,脱硫效率达到 90%以上。

分类:常用的湿法烟气脱硫技术有石灰石-石膏法、间接的石灰石SO2生成亚硫酸钙,目前传统的石灰石/ 石灰—石膏法烟气脱硫工艺在现在的中国市场应用是比较广泛的,其采用钙基脱硫剂吸收二氧化硫后生成的亚硫酸钙、硫酸钙,由于其溶解度较小,极易在脱硫塔内及管道内形成结垢、堵塞现象。

对比石灰石法脱硫技术,双碱法烟气脱硫技术则克服了石灰石—石灰法容易结垢的缺点。

B 间接石灰石- 石膏法:常见的间接石灰石- 石膏法有:钠碱双碱法、碱性硫酸铝法和稀硫酸吸收法等。

原理:钠碱、碱性氧化铝(AI2O3&dot ; nH20)或稀硫酸(H2SO4) 吸收SO2,生成的吸收液与石灰石反应而得以再生,并生成石膏。

该法操作简单,二次污染少,无结垢和堵塞问题,脱硫效率高,但是生成的石膏产品质量较差。

C 柠檬吸收法:原理:柠檬酸(H3C6H5O7˙ H2O)溶液具有较好的缓冲性能,当SO2气体通过柠檬酸盐液体时,烟气中的SO2与水中H发生反应生成H2SO3络合物,SO2吸收率在99%以上。

氮氧化物废气处理方法氮氧化物(NOx)是一类由氮和氧元素组成的化合物,包括一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)。

氮氧化物的排放对大气环境和人体健康造成了严重影响,因此需要进行废气处理来减少氮氧化物的排放。

下面将介绍几种常见的氮氧化物废气处理方法。

1.选择性催化还原法(SCR):SCR是一种通过将氨(NH3)或尿素蒸氨(NH3)与氮氧化物在催化剂的作用下进行反应,生成氮气(N2)和水蒸气的方法。

SCR是一种高效的氮氧化物处理技术,能够达到90%以上的氮氧化物去除效率。

但是,SCR需要使用较大量的氨或尿素,需要进行适当的储存和输送,同时还需要完善的催化剂和废气处理设备。

2.选择性非催化还原法(SNCR):SNCR是一种在高温条件下,通过将尿素(NH2CONH2)或氨水(NH3.H2O)喷入燃烧区域进行还原反应的方法,以减少氮氧化物的排放。

与SCR相比,SNCR不需要催化剂,也不需要进行氨气的储存和输送,具有简单、灵活的优点。

但是,SNCR的氮氧化物去除效率一般较低,通常在50%到70%之间。

3.低氮燃烧技术:低氮燃烧技术是通过调整燃烧过程中的空气供应,减少氮氧化物的生成量的方法。

主要控制燃烧过程中的燃烧温度、氧气浓度和燃料混合等因素来实现低氮燃烧。

低氮燃烧技术具有技术成熟、操作简单、经济实用的优点。

但是,该技术对燃料适应性较强,需要根据具体情况进行调整。

4.干式法:干式法是一种通过吸附剂吸附氮氧化物的方法。

常见的干式法包括活性炭吸附、分子筛吸附和硝酸盐吸附等。

干式法对氮氧化物的去除效率较高,但吸附剂的再生过程相对复杂、耗能较高。

此外,干式法对废气中的氧气浓度和湿度有一定的要求。

5.水洗法:水洗法是通过将废气和水接触,利用水中溶解氧和氧化剂对氮氧化物进行吸收和氧化,达到减少排放的目的。

这种方法适用于高温和低温烟气,具有处理效率高、成本低的优点。

但是,水洗法对水资源的消耗较大,废水处理也是一个需要解决的问题。

可燃混合气热值可燃混合气(CombustibleMixture)是一种结合了有机物和无机物的天然混合物,可以中度或高温燃烧,释放能量。

它们可以被用于室内供暖、工业加热和动力发电等各种用途。

可燃混合气的热值是衡量其能量密度的重要指标,其热值取决于其组成,用量和混合比例。

可燃混合气热值由其组分和混合比例决定。

通常由传统燃料(如煤气、天然气、油和热水)和气体组成(如氧、氮、氢、氡等)。

可燃混合气中气体组成的比例对热值有着很大的影响:可燃混合气中氧气比例高,热值就应相应明显提高,气体各种比例不断变化,热值也会发生相应的变化。

另外,可燃混合气的气体用量也会影响热值。

当气体用量增加时,热值也会增加;当气体用量减少时,热值也会随之下降。

此外,不同类型的气体的热值也会有所不同,比如氢气的热值要比空气低,氧气的热值要比空气高。

可燃混合气热值的测定方法很多,其中最常用的是热量计算法和低温燃烧法。

热量计算法利用气体质量和温度来计算热值。

低温燃烧法则采用低温室内模拟燃烧来测定可燃混合气的热值,测定结果可通过热量计算法进行验证。

此外,可燃混合气的热值也可以通过调查经验数据来测定,这种方法的优点在于可以满足各种环境的要求,比如某个地区的可燃混合气的比例及其浓度等,以及用于供暖的发动机种类、大小等。

可燃混合气热值的计算公式也非常重要,常用的公式有:混合气热值=气体热值(C)×气体用量(N)/1000;混合气热值=气体热值(C)×气体用量(N)×气体比例(P)。

以上就是可燃混合气热值的基本知识,可以看出,可燃混合气的热值主要受气体组成、混合比例以及气体的用量等因素的影响。

如果想确定可燃混合气的热值,就必须考虑到上述因素,并运用相关测定方法和计算公式。

另外,可燃混合气的热值是高温加热、冷却和发动机热效率计算等方面的重要参数,基于此,精确计算可燃混合气热值对于确定高温加热及其他使用可燃混合气的应用程序至关重要。

循环流化床燃烧技术循环流化床燃烧(CFBC)技术系指小颗粒的煤与空气在炉膛内处于沸腾状态下,即高速气流与所携带的稠密悬浮煤颗粒充分接触燃烧的技术。

循环流化床锅炉脱硫是一种炉内燃烧脱硫工艺,以石灰石为脱硫吸收剂,燃煤和石灰石自锅炉燃烧室下部送入,一次风从布风板下部送入,二次风从燃烧室中部送入。

石灰石受热分解为氧化钙和二氧化碳。

气流使燃煤、石灰颗粒在燃烧室内强烈扰动形成流化床,燃煤烟气中的SO2与氧化钙接触发生化学反应被脱除。

为了提高吸收剂的利用率,将未反应的氧化钙、脱硫产物及飞灰送回燃烧室参与循环利用。

钙硫比达到2~2.5左右时,脱硫率可达90%以上。

流化床燃烧方式的特点是:1.清洁燃烧,脱硫率可达80%~95%,NO x排放可减少50%;2.燃料适应性强,特别适合中、低硫煤;3.燃烧效率高,可达95%~99%;4.负荷适应性好。

负荷调节范围30%~100%。

循环流化床锅炉主要由燃烧系统、气固分离循环系统、对流烟道三部分组成。

其中燃烧系统包括风室、布风板、燃烧室、炉膛、给煤系统等几部分;气固分离循环系统包括物料分离装置和返料装置两部分;对流烟道包括过热器、省煤器、空气预热器等几部分。

循环流化床锅炉属低温燃烧。

燃料由炉前给煤系统送入炉膛,送风一般设有一次风和二次风,有的生产厂加设三次风,一次风由布风板下部送入燃烧室,主要保证料层流化;二次风沿燃烧室高度分级多点送入,主要是增加燃烧室的氧量保证燃料燃烬;三次风进一步强化燃烧。

燃烧室内的物料在一定的流化风速作用下,发生剧烈扰动,部分固体颗料在高速气流的携带下离开燃烧室进入炉膛,其中较大颗料因重力作用沿炉膛内壁向下流动,一些较小颗料随烟气飞出炉膛进入物料分离装置,炉膛内形成气固两相流,进入分离装置的烟气经过固气分离,被分离下来的颗料沿分离装置下部的返料装置送回到燃烧室,经过分离的烟气通过对流烟道内的受热面吸热后,离开锅炉。

因为循环流化床锅炉设有高效率的分离装置,被分离下来的颗料经过返料器又被送回炉膛,使锅炉炉膛内有足够高的灰浓度,因此循环流化床锅炉不同于常规锅炉炉膛仅有的辐射传热方式,而且还有对流及热传等传热方式,大大提高了炉膛的传导热系数,确保锅炉达到额定出力。

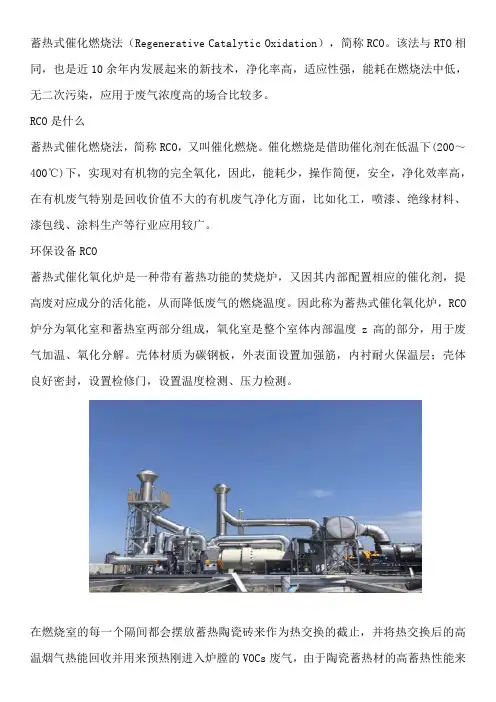

蓄热式催化燃烧法(Regenerative Catalytic Oxidation),简称RCO。

该法与RTO相同,也是近10余年内发展起来的新技术,净化率高,适应性强,能耗在燃烧法中低,无二次污染,应用于废气浓度高的场合比较多。

RCO是什么

蓄热式催化燃烧法,简称RCO,又叫催化燃烧。

催化燃烧是借助催化剂在低温下(200~400℃)下,实现对有机物的完全氧化,因此,能耗少,操作简便,安全,净化效率高,在有机废气特别是回收价值不大的有机废气净化方面,比如化工,喷漆、绝缘材料、漆包线、涂料生产等行业应用较广。

环保设备RCO

蓄热式催化氧化炉是一种带有蓄热功能的焚烧炉,又因其内部配置相应的催化剂,提高废对应成分的活化能,从而降低废气的燃烧温度。

因此称为蓄热式催化氧化炉,RCO 炉分为氧化室和蓄热室两部分组成,氧化室是整个室体内部温度z高的部分,用于废气加温、氧化分解。

壳体材质为碳钢板,外表面设置加强筋,内衬耐火保温层;壳体良好密封,设置检修门,设置温度检测、压力检测。

在燃烧室的每一个隔间都会摆放蓄热陶瓷砖来作为热交换的截止,并将热交换后的高温烟气热能回收并用来预热刚进入炉膛的VOCs废气,由于陶瓷蓄热材的高蓄热性能来

进行热回收,时进入到燃烧室的废气温度稳定,进而提高VOCs氧化处理的效率。

提示:本网部分已发布的信息内容可能存在过时,请注意辨别。

部分内容整理为互联网/转载官方发布,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,不拥有所有权。

如有侵权联系删除:137 **** ****。

一、催化燃烧可燃物在催化剂作用下燃烧。

与直接燃烧相比,催化燃烧温度较低,燃烧比较完全。

催化燃烧所用的催化剂为具有大比表面的贵金属和金属氧化物多组分物质。

例如家用负载Pd或稀土化合物的催化燃气灶,可减少尾气中CO含量,提高热效率。

负载0.2%pt的氧化铝催化剂,在500℃下,可将大多数有机化合物燃烧,脱臭净化到化学位移σ=1以下。

催化燃烧为无焰燃烧,因此适用于安全性要求高的场合,如以H2和O2为原料的燃料电池、用汽油或酒精为原料的怀炉(催化剂为浸Pt石棉)等。

如消除化工厂NOx 的烟雾,可加燃料到烟雾中,通过负载型铂和钯催化剂,催化燃烧使NOx 转化为N2气。

采用适当的催化剂,使用有害气体中的可燃物质在较低的温度下分解、氧化的燃烧方法。

催化燃烧分为低温燃烧(<600℃.中温催化燃烧(600--1000℃)和高温催化燃烧(>1000℃).低温催化燃烧:废气净化.低温干燥中温催化燃烧:家用燃气具.室内室外供暖取热.高温催化燃烧:飞机发动机.天然气发电.工业锅炉.高温炉窑.二、红外催化燃烧与红外燃烧的区别:1、燃烧方式不同:红外线燃烧的燃烧属于完全预混式燃烧,燃烧反应在火孔内及外表面进行,火孔外表面火焰很短,又可称为无焰燃烧,但不是真正意义上的无焰燃烧(有短火焰);而催化燃烧主要是将燃烧反应控制在火孔内催化剂表面进行(由表面自由基引发),燃烧时可达到完全无火焰燃烧状态,可实现真正的无焰燃烧。

2、能量释放方式不同:红外线燃烧器的燃烧实际是部分先将金属网或多孔陶瓷板加热,再通过被加热金属网或多孔陶瓷板在高温下二次释放一定波长的红外线,这不算是完全意义上的红外燃烧技术;催化燃烧使反应物在催化剂表面形成地能量的表面自由基,生成振动激发态产物而非电子激发态产物(电子激发态产物导致可见光和火焰),几乎完全以红外辐射方式释放出能量,这从根本上避免了由可见光造成的燃烧能量损失,是真正的红外燃烧技术。

所以催化燃烧是将燃烧能量得到最充分和最有效利用的最佳燃烧方式。

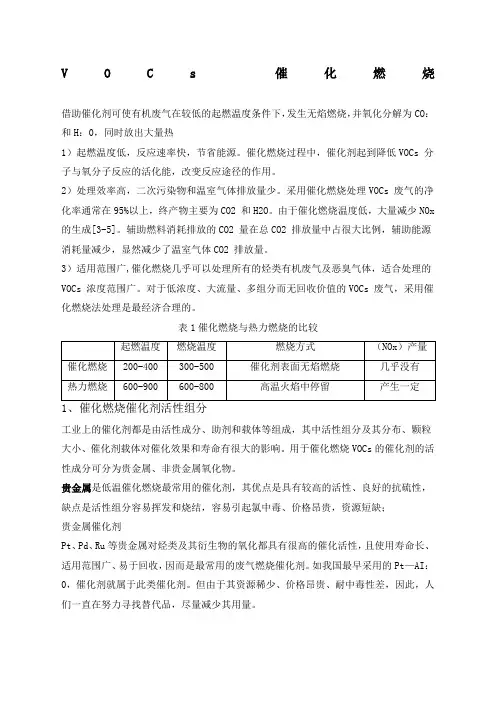

VOCs 催化燃烧 借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并氧化分解为CO:和H:0,同时放出大量热 1)起燃温度低,反应速率快,节省能源。催化燃烧过程中,催化剂起到降低VOCs 分子与氧分子反应的活化能,改变反应途径的作用。 2)处理效率高,二次污染物和温室气体排放量少。采用催化燃烧处理VOCs 废气的净化率通常在95%以上,终产物主要为CO2 和H2O。由于催化燃烧温度低,大量减少NOx的生成[3-5]。辅助燃料消耗排放的CO2 量在总CO2 排放量中占很大比例,辅助能源消耗量减少,显然减少了温室气体CO2 排放量。 3)适用范围广,催化燃烧几乎可以处理所有的烃类有机废气及恶臭气体,适合处理的VOCs 浓度范围广。对于低浓度、大流量、多组分而无回收价值的VOCs 废气,采用催化燃烧法处理是最经济合理的。 表1催化燃烧与热力燃烧的比较 起燃温度 燃烧温度 燃烧方式 (NOx)产量 催化燃烧 200-400 300-500 催化剂表面无焰燃烧 几乎没有 热力燃烧 600-900 600-800 高温火焰中停留 产生一定 1、催化燃烧催化剂活性组分 工业上的催化剂都是由活性成分、助剂和载体等组成,其中活性组分及其分布、颗粒大小、催化剂载体对催化效果和寿命有很大的影响。用于催化燃烧VOCs的催化剂的活性成分可分为贵金属、非贵金属氧化物。 贵金属是低温催化燃烧最常用的催化剂,其优点是具有较高的活性、良好的抗硫性,缺点是活性组分容易挥发和烧结,容易引起氯中毒、价格昂贵,资源短缺; 贵金属催化剂 Pt、Pd、Ru等贵金属对烃类及其衍生物的氧化都具有很高的催化活性,且使用寿命长、适用范围广、易于回收,因而是最常用的废气燃烧催化剂。如我国最早采用的Pt—AI:0,催化剂就属于此类催化剂。但由于其资源稀少、价格昂贵、耐中毒性差,因此,人们一直在努力寻找替代品,尽量减少其用量。 非贵金属氧化物催化剂主要有钙钛矿型、尖晶石型以及复合氧化物催化剂等,价格相对较低,也表现出很好的催化性能,如钙钛矿型催化剂高温热稳定性较好,尖晶石型催化剂具有优良的低温活性,但其不足之处在于催化活性相对较低,起燃温度较高。 复氧化物催化剂 一般认为,复氧化物之间由于存在结构或电子增刊谭明侠等:VOC催化燃烧技术385调变等相互作用,活性比相应的单一氧化物要高。主要有以下两大类:(1)钙钛矿型复氧化物。稀土与过渡金属氧化物在一定条件下可以形成具有天然钙钛矿型的复合氧化物,通式为ABO,,其活性明显优于相应的单一氧化物。A为四面体型结构,B为八面体形结构;A和B形成交替立体结构,易于取代而产生晶格缺陷,即催化活性中心位,表面晶格氧提供高活性的氧化中心,从而实现深度氧化反应。常见的有BaCuO:、LaMn03等;(2)尖晶石型复氧化物。作为复氧化物重要的一种结构类型,以AB2X4表示,尖晶石亦具有优良的深度氧化催化活性。如 对CO的催化燃烧起燃点落在低温区(约80℃),对烃类亦在低温区可实现完全氧化。其中研究最为活跃的CuMn:O。尖晶石,对芳烃的活性尤为出色。如使C,H。完全燃烧只需260℃,实现低温催化燃烧,这点具有特别实际意义。 过渡金属氢化物催化剂 作为取代贵金属催化剂,采用氧化性较强的过渡金属氧化物,对CH。等烃类和CO亦具有较高的活性,同时降低了催化剂的成本,常见的有MnOx、CoOx和CuOx等催化剂。大连理工大学研制的含MnO:催化剂,在一定条件下能消除CH,OH蒸气,对C:H。O、C3H60、C6H。蒸气的清除也很有效果。 催化剂载体以及负载方式 载体 VOC净化催化剂的载体主要有两类:一类是球状或片状;---是整体式多孔蜂窝状。金属载体催化剂的优点是导热性能好、机械强度高,缺点是比表面积较小。颗粒状载体的优点是比表面积大,缺点是压降大以及因载体间相互摩擦,造成活性组分磨耗损失。蜂窝陶瓷载体是比较理想的载体型式,它具有很高的比表面,压力降较片粒柱状低,机械强度大,耐磨、耐热冲击。 负载方式 催化剂活性组分可通过下列方式沉积在载体上:(1)电沉积在缠绕或压制的金属载体上;(2)沉积在颗粒状陶瓷材料上;(3)沉积在蜂窝结构的陶瓷材料上。 催化剂失活 失活 催化剂在使用过程中随着时间的延长,活性会逐渐下降,直至失活。催化剂失活主要有3种类型:(1)催化剂完全失活。使催化剂失活的毒物包括快速和慢速作用毒物两大类。快速作用毒物主要有P、As等,慢速作用毒物有Pb、zn等。通常情况下,催化剂失活是由于毒物与活性组分化合或熔成合金。对于快速作用毒物来说,即使只有微量,也能使催化剂迅速失活;(2)抑制催化反应。卤素和硫的化合物易与活性中心结合,但这种结合是比较松弛、可逆且暂时性的。当废气中的这类物质被去除后,催化剂活性可以恢复;(3)沉积覆盖活性中心。不饱和化合物的存在导致碳沉积,此外陶瓷粉尘、铁氧化合物及其他颗粒物堵塞活性中心,从而影响催化剂的吸附与解吸能力,导致催化剂活性下降一j。 预防措施 预防催化剂活性衰减,可以采取下列相应的措施:(1)按照操作规程,正确控制反应条件;(2)当催化剂表面结炭时,通过吹人新鲜空气,提高燃烧温度,烧去表面结炭;(3)将废气进行预处理,以除去毒物,防止催化剂中毒;(4)改进催化剂的制备工艺,提高催化剂的耐热性和抗毒能力。 催化燃烧工艺流程 根据废气预热方式及富集方式,催化燃烧工艺流程可分为3种。(1)预热式。预热式是催化燃烧的最基本流程形式。有机废气温度在100℃以下,浓度也较低,热量不能自给,因此在进入反应器前需要在预热室加热升温。燃烧净化后气体在热交换器内与未处理废气进行热交换,以回收部分热量。该工艺通常采用煤气或电加热升温至催化反应所需的起燃温度。(2)自身热平衡式。当有机废气排出时温度高于起燃温度(在300℃左右)且有机物含量较高,热交换器回收部分净化气体所产生的热量,在正常操作下能够维持热平衡,无需补充热量,通常只需要在催化燃烧反应器中设置电加热器供起燃时使用。(3)吸附一催化燃烧。当有机废气的流量大、浓度低、温度低,采用催化燃烧需耗大量燃料时,可先采用吸附手段将有机废气吸附于吸附剂上进行浓缩,然后通过热空气吹扫,使有机废气脱附成为高浓度有机废气(可浓缩lO倍以上),再进行催化燃烧。此时,不需要补充热源,就可维持正常运行引。对于有机废气催化燃烧工艺的选择主要取决于:(1)燃烧过程的放热量,即废气中可燃物的种类和浓度;(2)起燃温度,即有机组分的性质及催化剂活性;(3)热回收率等。当回收热量超过预热所需热量时,可实现自身热平衡运转,无需外界补充热源,这是最经济的。 化燃烧的应用 5.1溶剂类污染物的净化处理 主要污染物是三苯(苯、甲苯和二甲苯)、酮类、醇类及其它一些含氧衍生物等。詹建锋¨纠采用吸附—催化燃烧法治理彩印厂三苯废气,治理前废气浓度为1 320 mg·m一,治理后浓度小于50 mg·m一,达到福建省地方标准DB35/156-93。刘忠生等¨4 J对主要含烃类污染物的石化污水处理场隔油池散发的废气进行处理,采用蜂窝状Pt、Pd和Ce多组分TC79-2H催化剂,对进口总烃体积分数1 000~6 000pL·L。1进行催化燃烧,可以使总烃去除率达97%以上,净化排气总烃体积分数小于100 IxL·L~,无恶臭气味。 5.2含N有机污染物的净化 含N有机污染物(如RNH2、RCONH:等),大都具有毒性和臭味,必须进行处理。火箭推进剂(CH。):NNH:是一种易溶于水和有机溶剂、具有强极性和弱碱性的有机化合物,也是一种剧毒物质。采用催化燃烧法处理火箭推进剂(CH,):NNH:(含量1%,压力0.25 MPa,气量500 m3·h。),当催化燃烧温度高于300℃,(CH,):NNH:废气去除率达99%以上,获得很好的处理效果[151。 5.3对含硫有机污染物的净化 制药厂、农药厂和化纤厂等在生产中会排出来CH。SH、CH,CH2SH和Cs:等有机硫污染物,对这类污染物的催化氧化,其中的s原子一般氧化成SO:或SO,,在催化剂表面上易产生强吸附,造成催化剂中毒失活。新开发的RS一1型催化剂能使反应过程生成的SO:和sO,几乎100%地释放出来,使连续运行时的活性保持稳定。 6结语 催化燃烧技术涉及化工、环境工程、催化反应和自动检测控制等领域,在我国仍处于发展阶段。今后的发展方向为:(1)提高催化剂性能。研制具有抗毒能力、大空速、比表面积)大及低起燃点的非贵金属催化剂,以降低造价和使用费用;(2)催化燃烧装置向大型化、整体型和节能型方向发展。

液氮灭火的原理液氮灭火是一种常见的灭火方法,它利用液氮的特殊性质来扑灭火灾。

液氮是一种无色、无味、无毒的气体,在常温下被压缩成液态。

液氮灭火的原理主要是利用液氮的低温和惰性来抑制火焰的燃烧,从而达到灭火的效果。

首先,液氮的低温是液氮灭火的重要原理之一。

液氮的沸点为-196℃,远低于常温下的空气温度。

当液氮喷洒到火焰上时,由于高温火焰使液氮迅速蒸发,吸收了大量的热量,使火焰周围的温度急剧下降,从而抑制了燃烧反应,使火势得以控制。

其次,液氮的惰性也是液氮灭火的重要原理之一。

液氮是一种高度稳定的气体,不易与其他物质发生化学反应。

当液氮喷洒到火焰上时,它不会与火焰中的氧气或燃料发生反应,从而阻断了火焰的燃烧过程,达到灭火的效果。

此外,液氮灭火还具有快速、有效的特点。

液氮的喷射速度非常快,可以迅速覆盖火灾现场,将火势控制在最短的时间内。

同时,液氮的灭火效果非常显著,可以迅速将火势扑灭,避免火灾蔓延,保护人员和财产的安全。

需要注意的是,液氮灭火也存在一定的安全风险。

首先,液氮是一种极低温的物质,接触液氮会导致严重的冷冻伤害,因此在使用液氮灭火器时需要注意保护皮肤。

其次,液氮的蒸发会产生大量的氮气,如果密闭空间内大量喷洒液氮,可能会造成氮气浓度过高,导致窒息危险。

总的来说,液氮灭火是一种快速、有效的灭火方法,它利用液氮的低温和惰性来抑制火焰的燃烧,达到灭火的效果。

在使用液氮灭火器时,需要注意保护皮肤,避免氮气浓度过高,确保灭火操作的安全性。

液氮灭火在实际应用中具有广泛的适用性,可以有效应对各种类型的火灾,保障人员和财产的安全。

一、实验目的1. 了解低温火焰的特性及其在生活中的应用;2. 掌握低温火焰实验的操作方法;3. 培养学生的动手能力和实验技能。

二、实验原理低温火焰是指火焰温度在300℃以下的火焰。

低温火焰具有较高的燃烧效率,且对金属等材料的氧化作用较弱,因此在焊接、切割、加热等领域有着广泛的应用。

本实验通过观察低温火焰的颜色、形状、燃烧速度等特性,了解低温火焰的基本特性。

三、实验器材1. 低温火焰发生器;2. 燃气;3. 铁丝;4. 火柴;5. 玻璃棒;6. 滤光片;7. 温度计;8. 记录本。

四、实验步骤1. 准备实验器材,检查低温火焰发生器是否完好,确保燃气充足;2. 将铁丝弯曲成所需形状,长度约为10cm;3. 将燃气连接到低温火焰发生器,点燃燃气;4. 将铁丝放在火焰中,观察火焰的颜色、形状、燃烧速度等特性;5. 使用滤光片观察火焰,记录火焰颜色变化;6. 使用温度计测量火焰温度;7. 记录实验数据,分析实验结果。

五、实验结果与分析1. 观察火焰颜色:低温火焰呈蓝色,随着温度的升高,蓝色逐渐变浅;2. 观察火焰形状:低温火焰呈细长的形状,火焰边缘较清晰;3. 观察燃烧速度:低温火焰燃烧速度较慢,且火焰较稳定;4. 使用滤光片观察火焰:低温火焰在滤光片下呈蓝色,随着温度升高,蓝色逐渐变浅;5. 温度计测量火焰温度:低温火焰温度约为300℃。

通过实验,我们了解到低温火焰具有以下特性:1. 火焰温度较低,约为300℃;2. 火焰颜色为蓝色,随着温度升高,颜色变浅;3. 火焰形状细长,边缘清晰;4. 燃烧速度较慢,火焰较稳定。

这些特性使得低温火焰在焊接、切割、加热等领域具有广泛的应用。

六、实验结论本次实验成功观察了低温火焰的颜色、形状、燃烧速度等特性,了解了低温火焰的基本特性。

实验结果表明,低温火焰在焊接、切割、加热等领域具有广泛的应用前景。

通过本次实验,我们掌握了低温火焰实验的操作方法,提高了动手能力和实验技能。

1 低温燃烧合成法概述 1.1 燃烧合成法 燃烧合成法(Combustion Synthesis,简写为CS)制备材料可以追溯到十九世纪,1895 年德国科学家H. Goldschmit 发明了著名的铝热法,为CS法开创了新纪元。前苏联很早就应用CS 法制备材料,但真正开展科学研究则始于1967 年,前苏联科学院院士Merzhanov 和Borovinskaya 研究火箭固体推进剂燃烧问题时,将这种燃烧反应命名为“自蔓延高温合成”(Self-propagating High-temperatureSynthesis,即SHS),迄今已在国际上获得广泛认可。SHS是指反应物被点燃后引发化学反应,利用其自身放出的热量,产生高温使得反应可以自行维持并以燃烧波的形式蔓延通过整个反应物,随着燃烧波的推移,反应物迅速转变为最终产物。总之,凡能得到有用材料或制品的自维持燃烧过程都属于广义的CS 法,或狭义地称为SHS 法[1,2]。然而,随着燃烧合成技术的不断发展以及燃烧合成应用领域的不断扩大,已衍生出多种各具特色的燃烧工艺,因此“SHS”这个词已不能准确地表达出各种燃烧工艺的特点。 1.2 低温燃烧合成法(LCS 法)

低温燃烧合成法(Low-temperature CombustionSynthesis,简写为LCS)是相对于SHS 而提出的一种新型材料制备技术,该方法主要是以可溶性金属盐(主要是硝酸盐)和有机燃料(如尿素、柠檬酸、氨基乙酸等)作为反应物,金属硝酸盐在反应中充当氧化剂,有机燃料在反应中充当还原剂,反应物体系在一定温度下点燃引发剧 烈的氧化-还原反应,一旦点燃,反应即由氧化-还原反应放出的热量维持自动进行,整个燃烧过程可在数分钟内结束,溢出大量气体,其产物为质地疏松、不结块、易粉碎的超细粉体。 2 LCS 法基本原理

关于硝酸盐有机燃料的燃烧过程的研究尚不够系统深入。一般认为,与原料加热过程中发生的氧化还原化合或分解、产生可燃气体有关,其中硝酸盐(硝酸根离子)为氧化剂,而燃料为还原剂,氧化剂燃料混合物体系具有放热特性。Kingsley等人[3]在研究以Al(NO3)3 · 9H2O 和尿素(CO(NH2)2)为原料燃烧合成Al2O3 细粉时指出,CO(NH2)2 加热时会分解产生缩二尿和氨,在更高的温度还生成( HNCO)3 三聚物;Al (NO3)3 · 9H2O 加热时发生熔化,随后失去结晶水并分解产生无定形Al2O3 和氮的氧化物;而当二者一同加热时,则形成Al(OH)(NO2)2 凝胶。在燃烧合成中,上述所有反应同时进行,分解出的可燃气体发生气相反应,形成火焰。氧化剂(金属硝酸盐)与燃料的配比可根据推进剂化学中的热化学理论来确定[4]。目前,该计算方法得到了LCS合成领域研究人员的普遍认可和广泛采纳。该算法主要是计算原料的总还原价和总氧化价,以这两个数据作为氧化剂和燃料化学计量配比系数的依据。化学计量平衡比为整数时,燃烧反应释放的能量最大。根据推进剂化学理论,燃烧产物(按完全燃烧)一般是CO2,H2O 和N2,因此元素C、H 的化合价是+4 价和+1 价,为还原剂(通常采用尿素作为还原剂);元素O 的化合价是2价,为氧化剂,而N是零价的中性元素。当把 这一概念推广到燃烧产物为氧化物的情况时(如燃烧产物CaO,Al2O3,ZrO2 等),则Ca2+,Al3+,Zr4+等就可以认为是+2,+3 和+4 价的还原剂。 3 LCS 法工艺影响因素 LCS法的点火温度低,一般在硝酸盐和燃料的分解温度附近。LCS法中燃料的类型和组成强烈影响燃烧反应的程度与成相情况,如果前驱体溶液只用硝酸盐而不加燃料,则加热过程中不会发生燃烧。燃烧过程受控于加热速率、燃料类型、燃料用 量、燃料与硝酸盐比例以及容器容积等诸多因素。Kingsley 等人合成Al2O3 时[3]指出,加热速率低于100℃/ min 时只能得到无定形的Al2O3;富燃料体系产物中会有夹杂碳;当硝酸铝低于5g 时在300ml 容器中不能点火,而在100ml 容器中却能够点燃,质量/体积比是燃烧合成中气相化学反应放热的重要影响因素。LCS 工艺中,燃烧火焰温度也是影响粉末合成的重要因素,火焰温度影响燃烧产物的化合形态和粒度等,燃烧火焰温度高则合成的粉末粒度较粗。一般来说LCS技术中燃烧反应最高温度取决于燃料特性,如硝酸盐与尿素的燃烧火焰温度在1600℃左右,而尿素的衍生物卡巴肼(含N,于较低的温度300℃分解)与硝酸盐燃烧的火焰温度则在1000℃左右[5]。硝酸盐的种类也影响火焰温度,如硝酸锆与卡巴肼燃烧的火焰温度为1400℃左右,而硝酸氧锆与卡巴肼则仅在1100℃左右[6]。此外,燃烧反应最高温度还与混合物的化学计量比有关,富燃料体系温度要高些,贫燃料体系温度低,甚至发生燃烧不完全或硝酸盐分解 不完全的现象[7]。此外,点火温度也影响燃烧火焰温度,点火温度高时,燃烧温度也高,从而粉末粒度变粗。因此可通过控制原材料种类、燃料加入量以及点火温度等参数来控制燃烧合成温度,进而控制粉体的粒度等特性。由于LCS工艺过程中燃烧释放大量的气体,如每摩尔尿素可释放4 摩尔气体,每摩尔四甲基先嗪则可释放15 摩尔气体。气体的排出使燃烧产物呈蓬松的泡沫状并带走体系中大量的热,因而保证了体系能够获得晶粒细小的粉末[8]。因此控制反应释放的气体量也是调节粉体性能的方法之一。 4 LCS 法研究进展

印度科学研究院的Kingsley 和Patil 教授是LCS法制备纳米氧化物的开创者。1988 年, Kingsley和Patil[3]首次以金属硝酸盐溶液和有机燃料为原料,采用LCS 法制备出了Al2O3 及含Al 复合氧化物超细粉体。其做法是:按摩尔比为1:2.5,在研钵中将硝酸铝和尿素混研成膏或以尽可能少的水溶解,置于圆柱形Pyrex 硬质玻璃容器中( 100mm×50mm),然后将其放入500±10℃的马弗炉中,则膏状物(或溶液)发生熔化(沸腾)、脱水、分解并产生大量的气体(氮的氧化物和氨等),最后物料变浓、膨胀成泡沫状,充满整个容器并伴随有炽热的火焰,火焰持续约2min,整个燃烧过程在5min 内结束,冷却后得到泡沫状疏松的超细粉体产物。在此之后,LCS法引起了全世界材料领域研究者的广泛关注。印度和俄罗斯在LCS 合成方面占有比较领先的地位,印度科学研究院近二十多年来,已成功制备得到40 多个品种的纳米级氧化物或氧化物衍生物[9], 除此之外,LCS 研究在其他国家如中国、美国、德国、法国、澳大利亚、加拿大、瑞士、韩国等也在积极开展。Greca 等人[10]按[Ni(NO3)2· 6H2O]: [Al(NO3)3 · 9H2O]: (尿素)为0.009: 2: 5.014 的比例配制成溶液置于玻璃器皿内,先于热板上快速加热到300℃使溶液蒸发、变浓、释放大量气体,然后再移至预热到500℃的马弗炉中使物料点燃,火焰持续1min 后得到干燥、易碎的泡沫状粉料,将这种粉料进一步还原即可得到Ni/ Al2O3 催化剂材料。Dehas 等人[11]将硝酸锆或硝酸氧锆氧化剂和卡巴肼燃料,按化学计量比配料后溶于水中,快速加热到约等于350℃,溶液发生沸腾、浓缩、冒烟等一系列反应后起燃,最后得到介稳的t ZrO2 或mZrO2。吴孟强等[12]以金属硝酸盐和柠檬酸为原料通过凝胶燃烧工艺合成了SnO2 纳米晶,并研究了点火温度、燃料用量和热处理温度对所获得粉体特性的影响。酒金婷等人[13]在PVA 水溶液中加入分析纯Co(NO3)2,调节两者比例并加热搅拌至100 ~130℃,液体变为半透明的深红色粘性凝胶,继续加热则产生剧烈的燃烧反应,燃烧产物在400℃煅烧2h 即得Co3O4 纳米粒子。LCS法除了能制备多种氧化物材料以外,在制备复合氧化物方面也发挥着重要作用。黎大兵等[14]利用硝酸盐与柠檬酸混合形成凝胶,在200 ~300℃点燃,合成了粒径为20 ~ 30nm的(CeO2)0.9 (GdO1.5)x(Sm2O3)0.1 系列体。Zhimin Zhong 等[15]以Ba(NO3)2、TiO(NO3)2 和丙氨酸为反应物,采用LCS法合成了BaTiO3 粉末。具体做法是:首先以TiCl4 制备出TiO(NO3)2 溶液, 并在低温下保存,然后将反应物混合溶液通过喷雾干燥得到燃烧前驱体粉末,放置于加热板上加热至300℃燃烧生成BaTiO3 粉末。林生岭等人[16]按化学计量比配置甘氨酸与硝酸盐水溶液,加热蒸发过量水后得到一种粘稠溶液,再进一步加热使之自燃并迅速燃烧,制得了表面积较大的LaxSr1 NiO3 复合氧化物陶瓷粉末。魏楸桐等人[17]以La(NO3)3 · 6H2O、Sr(NO3)2、Mn(NO3)2 和柠檬酸为原料,通过凝胶—燃烧工艺合成了La0.7Sr0.3MnO3 粉体材料,并讨论了溶胶体系pH值和柠檬酸用量对燃烧程度及相组成的影响。尧巍华等人[18]用LCS 法在硝酸盐柠檬酸体系中直接合成比表面积超过120m2/g 的La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O2.85超细粉末,并研究了硝酸盐溶液起始浓度和pH 值对产物性能的影响。今天,世界各国已经广泛使用LCS法制备出多种超细材料,短短十几年的LCS历史当中,已有数以千计有关LCS 的论文出版,人们对于LCS 的机理、影响因素、改进和应用等方面进行了大量的研究,并取得了很大进展。虽然LCS 法在世界材料制备领域如此引人瞩目,又吸引众多科研人员开展了无数科学研究,但是,目前,从LCS法合成的材料体系方面来看,还基本局限于氧化物和复合氧化物的制备上,LCS法一步合成其他体系的材料还少见报道。虽曾有人报道[19]利用聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯、硝酸及镁与聚四氟乙烯混合物作为化学引发剂,合成出了碳化物粉体,但从原料体系和制备工艺上,不同于LCS法,所以远超出了LCS的范畴。未来LCS法的发展,除完善氧化物粉末的LCS合成以外,硫化物、氮化物和碳化物等非氧化物的LCS 设