是海上瓷之路的不变起点

肖发标*

容摘要:海上瓷之路是自唐宋时期开始,中国瓷器由海上销往国外的一条国际性商道。通过这条商道,中国瓷器源源不断地销往世界各国,极促进了中国与世界各国的文化交往。省虽然地处陆,没有出,但却是海上瓷之路的不变起点。

关键词:瓷之路起点

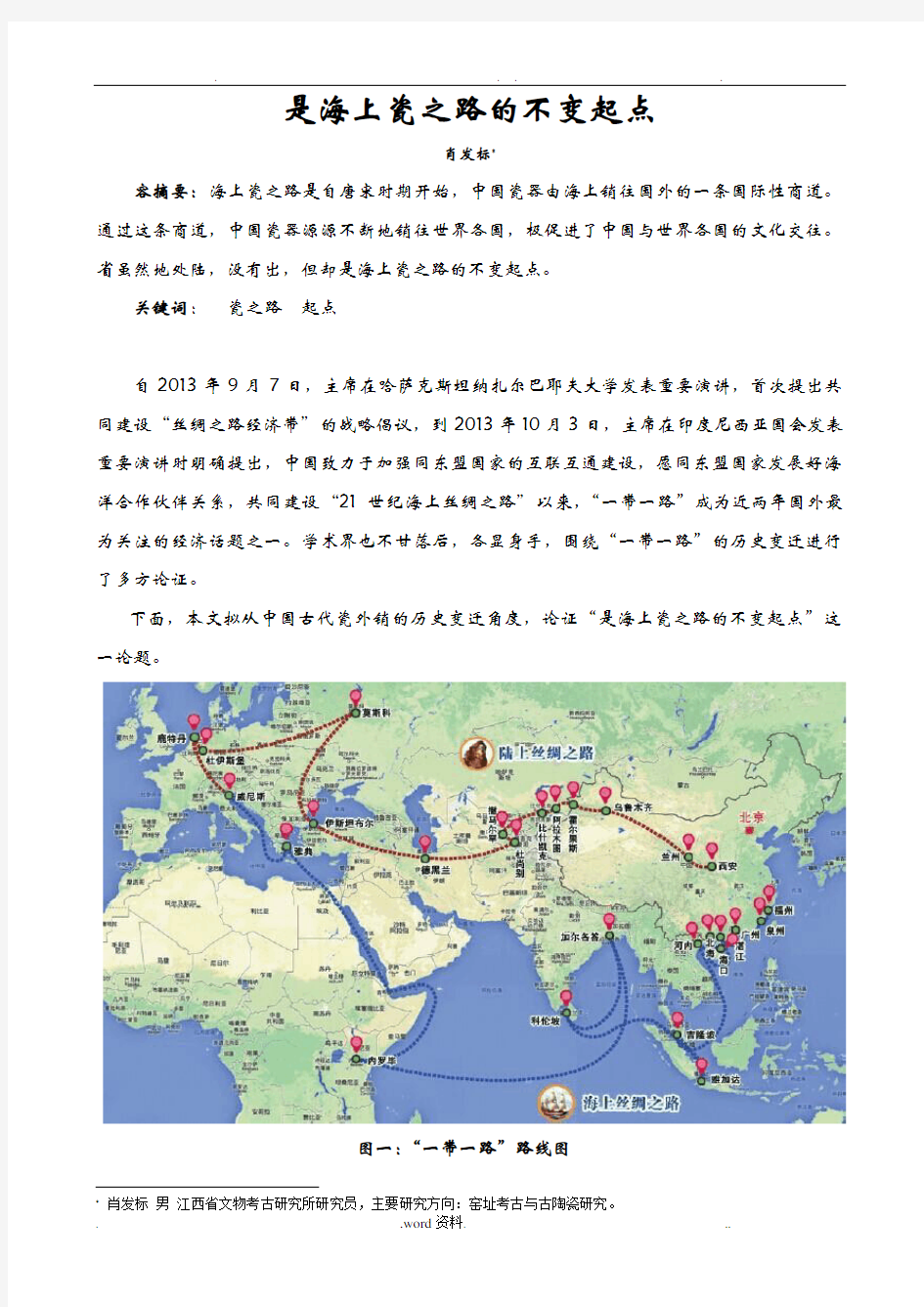

自2013年9月7日,主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表重要演讲,首次提出共同建设“丝绸之路经济带”的战略倡议,到2013年10月3日,主席在印度尼西亚国会发表重要演讲时明确提出,中国致力于加强同东盟国家的互联互通建设,愿同东盟国家发展好海洋合作伙伴关系,共同建设“21世纪海上丝绸之路”以来,“一带一路”成为近两年国外最为关注的经济话题之一。学术界也不甘落后,各显身手,围绕“一带一路”的历史变迁进行了多方论证。

下面,本文拟从中国古代瓷外销的历史变迁角度,论证“是海上瓷之路的不变起点”这一论题。

图一:“一带一路”路线图

*肖发标男江西省文物考古研究所研究员,主要研究方向:窑址考古与古陶瓷研究。

一、海上瓷之路

唐代国威强盛,当时的外交,有所谓“万国朝未央”、[“万国拜含元”[的形势。日本、朝鲜和东南亚各国的遣唐使,沟通着当时的中外关系。同时,民间的贸易往来,也随着历史的发展而繁荣起来。特别是海上交通,在唐代有了重大进步,出现了“海上丝绸之路”。唐代地理学家贾耽说,中国海船从经南海到波斯湾的巴士拉港,全程需三个月。这条航线把中国和以室利佛逝(今门答腊)为首的东南亚地区、以天竺为首的南亚地区、以大食为首的阿拉伯地区,通过海上丝绸之路连接在一起。

因为在海上丝绸之路搭载的商品中,物美价廉的瓷器既是海外市场的热销商品,又可以代替压舱石(回程装载东南亚产的贵重红木等)增加运输船舶的稳定,所以出海的运输船必定会装载一定数量的瓷器,瓷器也就成为了与丝绸、茶叶并重的我国古代外贸三大商品之一。因此,唐宋以来的海上丝绸之路又常被称为“瓷之路”。正如日本的三上次男先生所云:“在中世纪时代,东西方两个世界之间,连结着一根坚强有力的瓷纽带,它同时又是东西方文化交流的桥梁。对于这条连结东西方的海上航路,我就姑且称它为瓷之路。”1他著作的《瓷之路》一书让世人再一次了解和认识了这个与中国同名的“china”。

“我国瓷器输出自唐开始,但不见文献记载,可能开头大半还属于民间小额贸易,小半属于贡赐性质的贸易。宋代瓷器作为商品大量输出则有《宋史·食货志》及南宋人汝适的《诸番志》的明确记载。这些记载已为国外的考古发现所证实,发现器物数量之多、地区之广已非唐瓷所可比拟。”2。因此,人们一般把海上瓷之路的起始时间定在公元9世纪中期的唐代中后期。至于瓷之路的结束时间,一般定在公元19世纪中期的鸦片战争爆发时。因此,海上瓷之路正好在世界上存续了约一千年的时间。

唐代的海上瓷之路,从出发往越南、马来半岛、门答腊等地以至印度、斯里兰卡和印度西岸,到达忽鲁谟斯的乌剌,此为东路,航期约90天。从乌剌出发,再航行48天,到达东非坦桑尼亚达累斯拉姆,此为西路。这条航路,把东亚、东南亚、南亚、波斯湾以及东非等地联系起来,开始了洲际间的航行。它是当时世界上航线最长、航区最广、规模最大的航线。唐代东西洋航路所及之处,均有唐瓷碎片标本发现。

两宋时期,在唐代南海航路基础上,以东南沿海为起点的海上瓷之路继续向西、向南延伸,其活动围大为拓展,特别是与非洲各国有了新的交往,我国与海外各国的经济贸易、文

1[日]三上次男著、胡德芬译:《陶瓷之路――东西方文明接触点的探索》,天津人民出版社,1983年版,

2中国硅酸盐学会编《中国陶瓷史》,文物出版社1982年版。

化交流更为频繁。汝适《诸番志》是当时记载中国瓷器外销最为详尽的文献,当时交通海外的56个国家中有17个番国的贸易商品为瓷器。1987年以来在南海一号和西沙华光礁一带宋元瓷之路上开展的水下考古工作,出水了一大批瓷器,实物与文献记载正好相印证3。

元朝南海航线基本上和两宋时期相似,略有发展。从波斯湾的忽里谟斯向西北航行到巴士拉,向南航行至法祖儿,再向西进入亚丁湾,经西岸麦加继续向西北可至开罗,由法祖儿向南经亚丁湾口至东非摩加迪沙、层摇罗。元代前期成书的《大德南海志》,记录了与通商的海外国家143个,远比南宋多。

明政府为了推动和发展与亚、非各国之间的政治、经济、文化交往,实现“万国来朝”的政治抱负,明永乐三年至宣德八年(1405-1433)的29年间,派遣和率领由200艘宝船、27000多人组成的船队七次下西洋。和组建了当时世界上最庞大、最先进的远洋船队,在十月至次年二月的冬季,从国启航,乘东北季风扬帆沿海岸南行;五至八月的夏季,乘西南季风举帆沿海岸北航回国。和七下西洋,船队到过印度支那半岛、马来群岛、印度半岛、阿拉伯半岛和东非沿岸,远达波斯湾,行程10余万里,足迹遍及东南亚、南亚和东非的满剌加(今马六甲)、天方(今沙特阿拉伯麦加)和慢八撒(今肯尼亚蒙巴萨)等37个国家和地区,在满剌加、古里和忽鲁谟斯建立三个海外基地,出色地完成了任务。和的船队开辟了我国历代海上瓷之路中航程最长的远洋航路,活动围非常辽阔,从中国南海之滨,经南海入印度洋,延伸至西亚、东非的广区,其西北方向的航路直通波斯湾、阿拉伯海和红海,西南方向的航路,沿东非海岸越过赤道,到达今莫桑比克索法拉港,使中国与亚非各国之间的贸易空前繁荣。

和远航结束后,在巨大的海外需求和巨额利益的驱使下,中国民间商队穿梭在过去由阿拉伯人主宰的海上瓷之路上。民间贸易发达,瓷器输出随之扩大。当时私人海上贸易围很大,海商的足迹遍布东西二洋,东起日本,中经菲律宾群岛和印度半岛,到阿拉伯半岛、非洲东海岸,都有中国海商出没。

新航路开辟后,葡萄牙人以澳门为转运港口,通过数条国际航线将中国瓷器转运至欧亚各地,中国瓷器对外贸易形成了以为中心、以澳门为转运港口向全球扩散的海上瓷之路国际贸易循环网。主要由3条航线组成:第一条是─澳门─印度果阿─欧洲航线,这条航线可分为两段,澳门至印度果阿段航线途经马六甲、古里、科钦、果阿等地,是中国与东南洋、印度洋一直有往来的“西洋航路”,而由果阿经好望角至欧洲段航路则是新航路开辟后的直接产3孙健:《南海沉船与穴代瓷器外销》,《中国文化遗产》2007年第4期。

物。其中果阿――里斯本航线是其中最主要的一段。通过这条航线,大量瓷器源源不断地从中国运往里斯本,再从这里分销到欧洲各地。1990-1992年,越南头顿省沿海发掘的康熙年间中国沉船,出水瓷器6万件(套)。1998-1999年,越南金瓯省沿海发掘的雍正年间中国沉船,出水中国瓷器约5万件4,该船出水地点正好位于中国瓷器西运欧洲的航线上,以实物证明这条航线的存在。第二条为─澳门─日本长崎航线。在中日贸易航线上,1550-1638年约90年中,葡萄牙船队共航行四、五十次,每次起码有五、六艘船一起航行。第三条为─澳门─马尼拉─美洲、拉丁美洲─欧洲航线。这条航线可分为两段,中国沿海港口直航菲律宾群岛各港口,是明代中国人新开辟的中菲航线,1571年西班牙占领菲律宾后,开辟了一条由马尼拉横渡太平洋通往墨西哥阿卡普尔科、再延伸到欧洲的航线。在这条航线上,中国至菲律宾段多数为中国商人往来贸易;菲律宾至美洲及欧洲段航行的是西班牙大帆船,故人们称此种贸易为大帆船贸易。在1575-1815年约240年间,西班牙殖民政府每年都派遣1-4艘大帆船,来往于墨西哥与马尼拉之间。

图2 明清时期瓷器外销线路示意图

新航路开辟以后,欧洲各国东印度公司的商船一般于每年冬季从欧洲启航,乘着季风沿着非洲西海岸向南航行,绕过好望角后再向东航行,大约于第二年农历十月以前抵达中国,停泊在黄埔古港。在期间,欧洲商人可以进驻洋行附近的夷馆,那里有营业区、货栈区和生活区,等待十三行商人为其销售所带货物,并配齐将要运回欧洲的中国货,第三年东北季风4中国广西壮族自治区博物馆等:《海上丝绸之路遗珍─越南出水陶瓷》,科学出版社,2009年版,第18~19页。

季节结束以前,从启航,七、八月间抵达欧洲,整个航程约耗时一年半,航行60000多公里。

图3:清代十三行水彩画

明代中晚期至清初的200余年是海上瓷之路的黄金时期。输出的瓷器主要是青花瓷、彩瓷,石湾瓷,德化白瓷和青花瓷及安溪青花瓷等。其中较精致的外销瓷多是国外定烧产品,其造型和装饰图案多属西方色彩,还有些在纹饰中绘有家族、公司、团体、城市等图案标志,称为纹章瓷。这时期的外销瓷数量很大,17世纪每年输出约20万件,18世纪最多时每年约达百万件。

随着18世纪末西方仿烧瓷器的成功,进入19世纪之后,海上瓷之路开始衰落,到1840年代鸦片战争的爆发,海上瓷之路也走到了历史的尽头。

二、瓷器的出海商路

省地处中国东南的长江中下游南岸,东邻、,南嵌,西靠,北毗、而共接长江,是我国离海最近的第三个陆省区。为沿海的长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角洲的共同腹地。人们每谈到海上出口,总认为只有沿海各省才具有优势,不了解邻海的陆省区同样可分享海上出口之利,甚至为沿海省许多地方所不及。在全国14个开放港口中,离近的有7个,占了总数的一半,这在全国的邻海陆省区中是最为突出的。其中同赣东邻近的有、、、等4 港,同赣南邻近

的有、、等3 港,本省港是长江沿岸除、、、、以外,离海最近的港口。以上情况充分表明是一个十分邻近沿海港口的腹地5。因此,古称为“吴头楚尾,粤户闽庭”,乃“形胜之区”。

虽然地处省东北与、三省交界处的山区,但濒临的昌江是鄱阳湖五大水系(赣江、抚河、信江、饶河、修河)之一的饶河上游段,发达的水运可以将瓷器很方便的顺流而下运送到鄱阳湖,再经过鄱阳湖的其它水系转运到全国各地。

地处、、等东南沿海省份陆腹地的区位优势,为等地的古瓷外销创造了先天的优势。再加上的河流水系发达,与、、的水系源头往往只有一山之隔,为瓷器这种笨重商品外运创造了条件。最迟在宋元时期,等窑口的瓷器通往沿海港口的外销路线就有了六条,呈扇形向东南沿海打开:

第一条向东线路为鄱阳湖——长江——线路。宋元时期的窑瓷器从昌江顺流而下,吉州窑和七里镇窑瓷器则从赣江顺流而下,到达鄱阳湖后,再顺流出湖口入长江,顺长江干道而下至长江入,或从转入运河,分运南北。

第二条向东线路为鄱阳湖——信江——衢江——富春江——、线路。窑瓷器沿昌江顺流而下到达饶州府(鄱阳县),经饶河(又称鄱江)入鄱阳湖,再转余干溪(今信江下游),溯余干溪而上,经信江至玉山县,陆行一段河谷低地即至省常山,转入江山溪(今江山港),再汇入衢江、富春江,顺流而下到达南宋行在临安()以及外销港口明州()。

第三条向东线路为鄱阳湖——信江——闽江——、线路。省的黄天柱先生认为,宋元时期至的运输线主要有三条,一路由信州铅山过分水关,至崇安,南下至南剑州剑浦(今);一路由信州广丰至建州浦城,再顺建溪至剑浦;一路由抚州至邵武军,再至剑浦。到剑浦后,可以顺闽江至,再泛海转抵,或沿闽江而下转大漳溪,经永福(今永泰)入德化之涌溪和浐溪,至德化县,再达i。在这条线路上,省铅山县的河口与省的,是其中两个最重要的商品码头。

第四条向东线路为鄱阳湖——抚河——九龙江——线路。在这条线路上的抚头——广昌县驿前镇是一个重要码头。“明代隆庆元年(1567),月港开放海禁,是中国唯一合法化海上贸易港口。这里必须强调的是月港开放,其它港口仍在禁止之例。青花瓷要想出口贸易就必须运抵月港来出口。途经出海的路线有两条,这两条路线均以广昌为交汇点,水陆路兼程,出海港口为月港。一条是:广昌--永安--漳平--海澄(月港);另一条是:广昌--长汀--大埔镇

5章文焕《试论江西地理位置的优势》,豆丁网2015-4-15。

----海澄(月港)。”6

第五条向东南线路为鄱阳湖——赣江——江——、线路。这是一条“粤盐赣米闽茶”的千年商道,上通平远、寻乌、等地,横接武平、上杭,下至蕉岭、、,可谓“一线牵三省”。在这条商道上,省会昌县的筠门岭与省武平县的下坝是连接武夷山两侧水系的重要水运码头。直至1930年写《寻乌调查》时,还依旧繁荣如昔:“从石城、瑞金来的米和豆子为大宗,从兴国来的以茶油为大宗,在筠门岭上岸,每天从筠门岭至下坝的大米、豆子、茶油共有四、五百担。下坝运至筠门岭的以海盐、海味洋货为多。脚夫们一担货去,一担回”。

第六条向南线路为鄱阳湖——赣江——大庾岭——浈水(北江)——珠江——线路。这是自隋唐开始,直至明清,长达千年的全国南北交通大动脉的南线部分。北线是赣江--鄱阳湖--长江--大运河。在这条线路上只有全长12.5千米的梅岭古驿道需要肩挑马驮,其余全是水运,非常方便。

图4:瓷器的出海商路示意图

三、是海上瓷之路的不变起点

在了解了省的地理位置优势以及瓷器的出海商路后,我们再来论证“是海上瓷之路的不变起点”这个论题就水到渠成了。

之所以说是海上瓷之路的不变起点,主要基于以下两点理由:

(一)是海上瓷之路不变的货源供应站。

从唐宋到元明清,在长达千年的时间,一直为海上瓷之路提供稳定的货源,是不变的货源供应站。可以说,没有出产的瓷器,海上瓷之路就会成为无源之水、无本之木。

首先,在唐代,的南窑以及余干县的黄金埠窑,当然还有洪州窑,就是当时海上瓷之路起点港口——市的外销瓷最主要供应站。唐代由于大庾岭路的拓修,打通了珠江和赣江之间的通道,的洪州与的之间的距离突然变得不再遥远。正如中国古外销瓷学会会长叶文程先生所说:“港当时与洪州(即今市)关系密切,洪州在赣江旁边,有水路通珠江进而与相通,中唐以后,洪州成为介于江淮之间的一大都会,的瓷器出口仰给于洪州。”7还有人说:“是唐王朝对外贸易的中心,瓷器是当时最主要的出口商品,而的瓷器出口仰给于洪州。”8

6陈其富《浅析明末清初福建漳州窑异军突起的原因》,《武夷学院学报》第30卷第6期,2011年12月。

7叶文程《试论中国古外销陶瓷的航线》,《中国古陶瓷研究》第14辑。

8陈为民《试论唐代江西商业的繁荣》,《南方文物》1998年第4期。

其次,在宋元,窑的青白瓷成为外销瓷器中的两大主力品种。宋元外销瓷器主要有窑系的青白瓷、龙泉窑系的青瓷以及建窑系的黑釉瓷,其中以窑系的青白瓷数量最大。由于窑生产的青白瓷供不应求,于是在青白瓷通往沿海港口的外销线路上,出现了许多单纯以外销为目的的仿烧民窑,导致在整个东南沿海地区形成庞大的青白瓷窑系。如省的浦城、崇安、政和、光泽、建瓯、建宁、闽清、闽侯等县市都发现有仿烧青白瓷的窑址9。自十九世纪五十年代起,特别是最近十几年来,亚、非一些国家沿海地区的文化遗址中,陆续出土了相当数量的宋元青白瓷,其中以亚州地区国家发现居多,如日本、朝鲜、菲律宾、马来西亚、巴基斯坦及非州的埃及,还有欧州的一些国家。如1990年海上丝绸之路考察队中的日本学者和印度学者在印度次大陆南端的马纳尔湾以西1.5 公里的一个小村子里,发现了大量的中国瓷器,其中就有11至12世纪产的白瓷和青白瓷10。海外出土宋代青白瓷的情况表明,在10——13世纪的外销瓷中,青白瓷始终是一个主要的品种。不同国家和地区对青白瓷窑口有不同的选择,这与各窑场青白瓷的出海港口,以及这些港口与海外国家的传统航线有关。从出土情况看,等陆窑场的青白瓷多销往日本和朝鲜半岛,华南沿海窑场的青白瓷多销往东南亚地区11。此外,北非、东非、西亚和南亚也有少量宋代青白瓷的出土。

除了国外遗址出土瓷器的资料外,东海、南海等海上丝绸(瓷)之路沿线的沉船遗址出土的瓷器,也是研究宋元古瓷外销的重要资料。如1976年在朝鲜全罗南道木浦市新安海底发现的一艘元代沉船上,共获得各类文物17947件,其中瓷器16792件。龙泉窑青瓷9639件,占57.23%,青白瓷4813件,占28.66%,黑瓷371件,占2.21%,杂釉瓷1789件,占10.65%。打捞瓷器数量之多,质量之好以及品种之齐全,可以说是空前的,是二十世纪国际考古工作的一件大事。从沉船打捞的元代窑青白瓷多达4800余件来看,虽然元代已经发明了青花、釉里红、卵白釉和高温红釉、蓝釉等新瓷品种,并且在大量烧造黑釉瓷,青白瓷在的生产已经过了其高峰期,但元代青白瓷在国际市场上仍然占有广大的市场。

总之,根据国外与沉船遗址出土资料,宋元时期中国东南沿海地区的外销瓷窑,“除龙泉青瓷窑系外,当推青白瓷窑系的青白瓷”12。也就是说,与唐代南北诸窑都有瓷器出口,的洪州窑青瓷只是其中之一相比,到宋元时期,青白瓷窑系的青白瓷已从全国诸多窑场的竞争中脱颖而出,成为与龙泉窑系的青瓷并驾齐驱的两大龙头产品。

9周春水《从碗礁一号沉船看闽江水路的瓷器外销》,《中国古陶瓷研究》第十四辑,紫禁城出版社。

10《新华文摘》1991年第2期《世界文化之窗》

11黄义军《宋代青白瓷的历史地理研究》,文物出版社2010年9月第1版。

12叶文程《宋元时期景德镇青白瓷窑系的外销》,《景德镇陶瓷》1989年(第3、4期)。

洛阳丝绸之路东方起点论的来龙去脉 众所周知,“丝绸之路”这一命题,是19世纪70年代德国地理学家李希霍芬(F"ron Richth0fen)提出来的,迄今已使用100余年了。丝绸之路有狭义和广义之说,狭义的丝绸之路,主要是根据李希霍芬的说法,专指汉唐时期西运的途径,自长安经过中亚、西亚,以至地中海西岸,路程约7000公里;广义的丝绸之路,则泛指亚欧大陆古代的东西交通,年代可上溯先秦,路线也兼包海陆。广义的丝绸之路概念已被学术界广泛接受,联合国教科文组织曾于1989年、1990年和1992年连续3次派出考察组,专门考察“陆上丝绸之路”“海上丝绸之路”和“草原丝绸之路”。近两年该组织再次派出考察组,对“丝绸之路”中国段进行考察。2002年10月7日,联合国教科文组织古迹理事会首席协调员、世界遗产评估专家亨利"克利尔先生曾专程到洛阳,对洛阳在丝绸之路中的影响进行考察。所有这些都是从广义的丝绸之路角度去进行的。因此,讨论洛阳、西安孰为丝绸之路的起点必须放到同一个概念中去,不能笼而统之地说哪个是起点哪个不是起点。 一、言之凿凿,不刊之论 事实上早在12年前的1992年,作为广义上的丝绸之路概念,洛阳是其东端起点的观点已被学术界广泛接受。在由洛阳市地方史志编委会办公室编、中州古籍出版社出版的《洛阳--丝绸之路的起点》的大型学术论集中,国内30余位专家、学者运用大量的文献资料和考古资料,从政治、经济、文化、交通、人口等各个方面全面、系统地

论证了洛阳是丝绸之路的东端起点。这一观点随着该书的出版发行,在海内外学界产生了强烈反响。素有东方学耆宿之称的北京大学教授季羡林先生在来信中说:“这是一本高水平的书,对于研究丝绸之路这门世界显学具有极高的参考价值,特别是丝绸之路不应以长安为起点,而应以洛阳为起点。我认为这是不刊之论。”台湾逢甲大学教授曾一民先生来信说:“该书纠正了一般以长安为丝绸之路的说法,对研究古都洛阳的历史文化有极大的参考价值,同时对教学也很有帮助”。厦门大学、西南师范大学和北京教育学院的历史学系在来信中称,把该书作为教学必备参考书推荐给广大师生,受到了普遍欢迎。中国东方文化研究会丝绸之路工作委员会副主任、秘书长贾学谦来信认为:“在一定时期,洛阳是古丝绸之路的起点,这是无疑的。”并建议“洛阳作为丝绸之路的起点之一,可以开展许多有关丝绸之路的活动,如可能的话,在洛阳举办第二届丝绸之路节或是其他活动,是很有意义的事情。”表示愿意与我们合作,联合发起。日本、韩国、印度、伊朗、俄罗斯等国的学者对丝绸之路起点洛阳说也表示肯定和赞赏。在该书出版后的短短几个月中,收到海外信函100多件,点评、书评文章40余篇,着实在全国史学界掀起了洛阳与丝绸之路研究、评介的一个小热潮。 与此同时,人民日报(海外版)、光明日报、中国旅游报、新闻出版报、文摘报、中央电视台、河南日报、河南电视台等媒体和中国社会经济史研究、中国地方志、文史知识、先秦史研究动态、北朝研究、海交史研究、史学月刊、河南社会科学、中州今古等刊物以及本

“海上丝绸之路”的发展历程 在秦朝以来两千余年的发展历程中,海上丝绸之路发生很大的变化。总体说来,大致可划分为五个发展阶段。 (一)秦汉时期—形成期 秦始皇统一岭南后发展很快。当时番禺地区已经拥有相当规模、技术水平很高的造船业。南越王墓出土的具有波斯风格的银盒、两河流域工艺制作的金珠泡饰、非洲原支象牙等珍贵文物,见证了当时以“番禺都会”(今广州)为中心的海上丝绸之路贸易实况。 西汉史书明确记载海上丝绸之路。公元前111年,汉朝平南越,汉武帝派使者前往南海地区。《汉书·地理志》记载,其航线为:从徐闻(今广东徐闻县境内)、合浦(今广西合浦县境内)出发,经南海进入马来半岛、暹罗湾、孟加拉湾,到达印度半岛南部的黄支国和已程不国(今斯里兰卡)。这是目前可见的有关海上丝绸之路最早的文字记载。 这样,从中国广东番禺、徐闻、广西合浦等港口启航西行,与从地中海、波斯湾、印度洋沿海港口出发往东航行的海上航线,就在印度洋上相遇并实现了对接,标志着贯通东西方的海上丝绸之路已经打通,广东成为海上丝绸之路的始发地。此后,远至印度、罗马帝国的外国商人、使节,都沿着这条航路,往来沿海地区,进入中国内地。 (二)魏晋南北朝—发展期 这一时期南方政权(东吴、东晋、宋、齐、梁、陈)因为与北方对峙,更注重向海洋发展,造船、航海技术的进步以及航海经验的积累,也为海上丝绸之路发展提供良好条件。

魏晋以后,开辟了一条沿海航线。这条航线自广州启航,经海南岛东面海域,直穿西沙群岛海面抵达南海诸国,再穿过马六甲海峡,直驶印度洋、红海、波斯湾。 这条航线穿越印度洋后,向西延伸到了阿拉伯半岛。那时,中国南方与斯里兰卡之间已经保持着比较密切的官方联系。不少前往印度求法的中国僧人也取道海路。东晋高僧法显沿陆路到印度,由海路返回中国。 (三)隋唐时期—繁荣期 隋唐时期,中国经济重心南移,中国与西方的交通以陆路为主转向以海路为主,海上丝绸之路进入大发展时期。广州成为唐朝最大的海外贸易中心,朝廷设立市舶司,专门管理海外贸易。 唐朝的“广州通海夷道”是最重要的海上交通航线,具体走向为:从广州启航,沿东南方向航行至屯门山(今广东深圳南头),然后西行,经海南岛东部海面,越过西沙群岛,穿过马六甲海峡,进入印度洋;抵印度南部后,沿半岛西岸北上,再沿海岸线西行直达波斯湾,从波斯湾沿阿拉伯半岛西南行可到非洲东岸。这条海路是八世纪至九世纪间世界上最长的远洋航线。 在南海,东南亚诸国基本上进入以广州为中心的南海海洋贸易圈内。考古发现显示,唐代广州极可能已开辟直航菲律宾的航线。唐朝陶瓷开始成为主要出口商品,湖南长沙窑、河南巩县窑、河北邢窑、浙江越窑、广东潮州窑等地产品远销世界各地,因而海上丝绸之路又被称为陶瓷之路。 (四)宋元时期—鼎盛期 宋代的造船技术和航海技术明显提高,指南针广泛应用于航海,中国商船的远航能力大为加强。更重要的是宋代社会经济发展远超前代,私人海上贸易在政府

丝绸之路 起始于古代中国,连接亚洲、非洲和欧洲的古代陆上商业贸易路线,最初的作用是运输古代中国出产的丝绸、瓷器等商品,后来成为东方与西方之间在经济、政治、文化等诸多方面进行交流的主要道路。 1877年,德国地质地理学家李希霍芬在其著作《中国》一书中,把“从公元前114年至公元127年间,中国与中亚、中国与印度间以丝绸贸易为媒介的这条西域交通道路”命名为“丝绸之路”,这一名词很快被学术界和大众所接受,并正式运用。其后,德国历史学家郝尔曼在20世纪初出版的《中国与叙利亚之间的古代丝绸之路》一书中,根据新发现的文物考古资料,进一步把丝绸之路延伸到地中海西岸和小亚细亚,确定了丝绸之路的基本内涵,即它是中国古代经过中亚通往南亚、西亚以及欧洲、北非的陆上贸易交往的通道。 丝绸之路从运输方式上,主要分为陆上丝绸之路和海上丝绸之路。 陆上丝绸之路,是指西汉(前202年—8年)汉武帝派张骞出使西域开辟的以首都长安(今西安)为起点,东汉时以都城洛阳(今河南洛阳)为起点,经凉州、酒泉、瓜州、敦煌、中亚国家、阿富汗、伊朗、伊拉克、叙利亚等而达地中海,以罗马为终点,全长6440公里。这条路被认为是连结亚欧大陆的古代东西方文明的交汇之路,而丝绸则是最具代表性的货物。[4] 北线:珲春--吉林--长春--满洲里--俄罗斯---欧洲 海上丝绸之路, 唐宋时期中国第一大港-广州(54张) 是指古代中国与世界其他地区进行经济文化交流交往的海上通道。2000多年前,一条以中国徐闻港、合浦港等港口为起点的海上丝绸之路成就了世界性的贸易网络。[5] 唐代,我国东南沿海有一条叫作“广州通海夷道”的海上航路,这便是我国海上丝绸之路的最早叫法[6] 。 古代海上丝绸之路从中国东南沿海,经过中南半岛和南海诸国,穿过印度洋,进入红海,抵达东非和欧洲,成为中国与外国贸易往来和文化交流的海上大通道,并推动了沿线各国的共同发展。中国输往世界各地的主要货物,从丝绸到瓷器与茶叶,形成一股持续吹向全球的东方文明之风。宋元时期,中国造船技术和航海技术的大幅提升以及指南针的航海运用,全面提升了商船远航能力,私人海上贸易也得到发展。这一时期,中国同世界60多个国家有着直接的“海上丝路”商贸往来,引发了西方世界一窥东方文明的大航海时代的热潮。[5] 明代郑和远航的成功,标志着海上丝路发展到了极盛时期。[6] 中国境内海上丝绸之路主要有广州、泉州、宁波三个主港和扬州、福州等其他支线港组成。广州是世界海上交通史上唯一2000多年长盛不衰的大港,从3世纪30年代起,广州已成为海上丝绸之路的主港。唐宋时期,广州成为中国第一大港,明初、清初海禁,广州长时间处于“一口通商”局面;宋末至元代时,泉州成为中国第一大港,并与埃及的亚历山大港并称为“世界第一大港”,后因明清海禁而衰落,联合国教科文组织所承认的海上丝绸之路的起点便是泉州;在东汉初年,宁波地区已与日本有交往,到了唐朝,成为中国的大港之一,两宋时,靠北的外贸港先后为辽、金所占,或受战事影响,外贸大量转移到宁波。[7] 福州作为唐中期至五代时期“海上丝绸之路”的重要启泊地之一,成为沟通中国与海外文化交流和商贸往来的重要通道。[8] 北线:北美洲西海岸---北太平洋--日本,韩国---俄罗斯扎鲁比诺港---珲春 随着时代发展,丝绸之路成为古代中国与西方所有政治经济文化往来通道的统称。除了“陆上丝绸之路”和“海上丝绸之路”,还有北向蒙古高原,再西行天山北麓进入中亚的“草原丝绸之路”等。

《从这里出发 ——古丝绸之路起点上的文明印记》审读报告(二) 2020年04月07日 书稿在思想性及科学价值方面,符合党和国家的方针、政策观点。“一带一路”倡议构想的提出,强化了古代丝绸之路的历史符号。通过丝绸之路起点上的代表性文物,挖掘、宣传丝绸之路的文化内涵,是对青少年客观、实际的文化普及。并且,在对文物及其背后的历史文化介绍的同时,也是对我国优质传统文化的弘扬,增强读者的民族自豪感,树立爱国情怀。 本书在对具体文物及背景内容的介绍中,力求科学严谨,通过反复核实文献资料、考实内容,以期提供最为精确的信息。如,关于多友鼎的铭文字数就有四种说法,为了保证内容的准确性,作者和责编先后查阅了十余篇文献,对照了高清的拓片,反复核对才最终呈现于书中。引文所涉及的古籍,以及文章参考的文献也都逐一进行了核对。内容观点中存在当前研究分歧的,本书从中立的角度进行罗列阐述,避免主观认识的断定。 目前,以丝绸之路文化为主题的作品很多。本书通过极具代表性的文物直观地展示丝绸之路融会贯通所带来的东西方社会,在生活、文化、军事等各个方面的变化,在同类书籍中较为少见。另外,本书结合MPR和二维码链接微网站技术,对依据书稿内容特别制作的音视频进行展示的形式,符合国家提倡融合发展研发的复合出版物的需要。读者在进行传统纸媒阅读的同时,可以聆听并观赏内容丰富的音视频资源。这在以往文博类图书的阅读体验中是首创的。 本书稿结合主题思想的发展脉络,内容主次清晰、说理充分、论据可靠、结论客观、叙述连贯、语言简洁、体例统一、质量较高,达到发稿要求。结合当前的政治环境、社会影响和出版市场情况等,进行综合评价,本书在社会效益和经济效益两方面都将有不错的收益。 2.稿件加工具体处理意见 稿件的审读加工工作与编写工作同步进行,责编全程跟进各个章节的写作过程,按照章节分工与具体作者讨论内容设置,及时调整章节间的关系,反复与作者磨合讨论,完善稿件内容。基本每个章节就内容结构的反复修改次数都不低于5次。其间关于具体细节问题的讨论,通过电话、QQ、微信等各种方式随时进行。 对稿件审读、整理之前,责编对书稿中各件文物的具体信息进行了全面的了解、补课。审读过程中,责编对稿件全面、仔细通读,查阅资料,参考相关文献、图书、电视纪录片,在对具体文物的内容亮点深入挖掘的同时,对文字全面梳理、统一体例,查证资料、文献,核对引文、注释,避免主观模棱两可的认识,以求传递客观、严谨的内容信息。 本书稿定位为普及性的文博读物,编写时要求尽量减少专业用语的使用。但有些专业用语的使用是不可避免的,在使用时,需随文加括号注释。组稿时要求作者对引文进行脚注,标明参考文献,目的是提升作者写作时的严谨性,以保证内容、观点引用有出处,也方便编辑加工核对。成书时欲将文中需要注释部分,都做随文加括号注释处理,以方便读者阅读。参考文献在每章章后统一编放。 稿件中多处有引用古文资料,其中涉及异体字。经过与专业审读老师的研究讨论,认为本书定位为普及性读物,读者对象主要为青少年,故对文献中的异体字做正体化处理,以降低阅读难度。 审稿加工过程中,各章节具体问题已及时与作者沟通得到处理。关于语言文字、具体知识点方面的加工、修改都在往返稿件中详细标注。需作者核实确认的专业知识质疑处也在文中进行标注,作者已逐一做对应处理。关于内容、结构,章节间的关联等,以及建议作者调整写作内容的具体处理意见记录如下: 第一章长安——从这里出发 该章统领全书,讲述古丝绸之路的来由和意义,引入其起点处长安的悠久文化历史,并说明“新丝绸之路经济带”的建设意义。 (1)开篇第一段介绍中国的地理位置后,按照书稿整体内容设置,应对古丝绸之路的起点长安的地理位置以及历史重要性进行介绍。以此呼应题目“从这里出发”的“这里”,从而引出下文。而作者写作中关于长安介绍的相关内容却放置在本章最后的“再从这里出发”部分。责编根据内容设置需要对此进行了调整。 (2)“丝绸之路得名”部分,对陆路丝绸之路的得名进行了详细的描述。但丝绸之路不仅仅包含陆路部分。建议加上关 于“海上丝绸之路”的介绍。鉴于本书主要描述对象为陆路丝绸之路,对海上丝绸之路仅需简要介绍,保证概念的完整即可。具体文字添加见稿样,作者确认定稿。 (3)文中提及很多古丝绸之路沿线的古国名,作者按组稿要求在脚注中做了详细解释。为阅读方便起见,统一调整至文中加括号注释。括号注释内容,责编根据文章描述的需要进行简要概括,只突出与内容主题相关的介绍,如指明今地理位置,及其国的代表及特征。 (4)文中多处提及“北首岭”“姜寨”“半坡”等文明发源地,建议在首次出现处之后加中括号注释,简要介绍其地理位置,方便读者阅读。 (5)最后一部分“再从这里出发”,描述“建设新丝绸之路经济带”的目的,篇幅过大,内容过多,责编在稿件中进行调整与删减,由作者确认后定稿。 第二章吉金铭战功——多友鼎 对多友鼎的基本情况和重要意义的介绍是本章写作的重要部分。作者对内容资料的储备丰富,写作过程顺利。 怎样体现本章的内容与丝绸之路相关联,是本章写作的难点。作者与责编进行了多次沟通、讨论。最终确定,从多友鼎所记录的这场战争中的猃狁部族的聚居地处于丝绸之路的沿线这一点来入手。通过对丝绸之路正式开拓前,早期的民族间交流、互往进行描写,以体现丝绸之路形成的悠久历史。作者按照“猃狁入寇西北告急来”和“由点至线丝路初始”两方面完成了写作。 按照责编建议,作者又增加了对“鼎”这种器物的相关介绍,使读者对鼎的由来有基本认识。另外,责编核对引文过程中,发现稿件中的引文与引用文献内容存在偏差,如多友鼎铭文的解释等,具体质疑在稿件中进行了详细标注。作者经过反复查证文献,核对高清铭文拓片后,准确地进行了表述后定稿。 第三章汉代皇权的象征——皇后之玺

海上丝绸之路为何以泉州为起点 在中国漫漫的五千年历史当中,丝绸之路铸就了东西方文化交流的辉煌。泉州这颗嵌在我国东南沿海的璀璨明珠,也曾经沐浴在丝绸之路的光芒之中,著名的海上丝绸之路,就是以泉州为起点的。今天,我们重提这个话题,就是要探究泉州当时所具备的历史条件,更好地解读这段历史。 首先,从它的历史前提条件来看,海上丝绸之路的兴起给泉州提供了一个历史契机。在海上丝绸之路兴起之前,东西方交流以主要是通过陆路丝绸之路来进行沟通的。然而随着战争的硝烟,加之另经济重心的南移,陆路丝绸之路渐渐失去了往日的风采,直至最后被取而代之。应该这样说,这是经济发展的必然结果,它有着必然性,但同时也有偶然性。 就在中国当是处于四分五裂的时期,一个兴起于蒙古高原的游牧民族--蒙古族,带着他们的骑兵,带着他们的思想,席卷中华大地,继而统一整个中国,开创了另一个新的历史天地。它大力发展漕运和海运,拉直大运河,沟通南北航路,进一步促进了海上丝绸之路的繁盛。泉州,就是在这种历史机遇的推动下,走在了历史的最前头。摩洛哥旅行家伊本·泰图说它"可以和埃及的亚历山大山港并驾齐驱,是世界上的两大港口之一。"后来游历中国的意大利人马可·波罗更说它是"世界第一大港"。史载:"当时泉州港中有大船百余艘,小船不可胜数,这里出产的绸缎,较杭州及大都更好。"足见当时泉州的繁荣景象,这也正是泉州作为海上丝绸之路起点的典型表现。 当然,维系着这一繁荣景象,除了当时商品及海外贸易的发达之外,还在于当时统治者的统治策略。这与后来明清实行的海禁是大不相同的。开放的心态,正是当时元政府的施政理念。随着海外贸易的发展,元政府于至元十四年(公元1277年)在泉州、庆元等地设立了市舶司,即专门用来管理海外贸易的机构,基于这样一个有序的管理,国际贸易范围更广了,出口的商品更多了。沿着这样一条丝绸之路,

海上丝绸之路路线?海上丝绸之路起点 丝绸之路是当时对中国与西亚、中亚、西方所有来往通道的统称,实际上并不是只有一条路。除了陆上交通以外,还有一条经过海路到达西方的路线,这就是海上丝绸之路。 海上丝绸之路,是陆上丝绸之路的延伸,主港起点是泉州,广州,宁波。其中,泉州是唯一被联合国教科文组织认定为海上丝绸之路的起点。海上丝绸之路不仅仅运输丝绸,因运送其他货物而又有海上陶瓷之路、海上香药之路之称。 在隋唐以前,海上丝绸之路是陆上丝绸之路的一种补充形式。到隋唐时期,由于西域战火不断,陆上丝绸之路被战争所阻断,海上丝绸之路又代之而兴起。到唐宋两代,伴随着北方少数民族的活跃以及中国造船、航海技术的长足发展,中国通往东南亚、马六甲海峡、印度洋、红海,及至非洲大陆航路的纷纷开通与延伸,海上丝绸之路成为中国对外交往的主要通道。 自古以来,海上丝绸之路有多条航线。 1.南海航线 早在汉武帝(公元前140-公元前87年)时,中国海船就携带大批丝绸、黄金,从雷州半岛起航途经今越南、泰国、马来半岛、缅甸等国,远航到印度的黄支国(今印度康契普拉姆Kancipuram)去换取这些国家的特产。由于中国丝绸对世界各地具有极大的吸引力,东南亚、南亚乃至西亚、欧洲各国都派使节到中国通好,献礼品以求赏赐丝绸和进行贸易交换。自此便有中国丝绸传入今印尼、印度和缅甸,并通过缅甸传到欧洲的大秦(罗马)的这一条途径。 古代中国与外国交通贸易和文化交往的海上通道,是唐宋以后中外交流的主要通道,以南海为中心,起点主要是广州、泉州,宁波汉代“海上丝绸之路”始发港——徐闻古港,所以称南海丝绸之路。 2、东海航线 东海起航线最早始自周武王灭纣,建立周王朝(公元前1112年)时,他封箕子到朝鲜,从山东半岛的渤海湾海港出发,到达朝鲜,教其民田蚕织作。中国的养蚕、缫丝、织绸技术由此通过黄海最早传到了朝鲜。 附件列表:

一部全新的世界史——《丝绸之路》 “丝绸之路”因其名中的“丝绸”一词,长久以来被人们普遍认为是一条古代中国与西方世界进行丝绸贸易的通道。不过牛津大学拜占庭研究中心主任彼得·弗兰科潘认为,丝绸之路远不止是一条连接东西方的贸易道路,而是贯穿推动两千年人类文明历程和世界史的伟大道路,“丝绸之路之于人类历史的重要性,就像一个人的动脉和静脉”。你以为丝绸之路只是一条贸易通道? “错!三大宗教、造纸术、黑死病统统沿着这条路传遍全世界!”你以为哥伦布远渡重洋,是为了发现新大陆? “错!哥伦布最初的目标,是去寻找通往丝绸之路的其他途径!”你以为两次世界大战的导火索都在欧洲? “错!欧洲列强在丝绸之路上利益博弈的失控,才是战争爆发的真正原因!” 今天给大家推荐的是《丝绸之路》这本书3天狂销10万册,《人民日报》破天荒地在一个月内两次刊文推荐。为什么这么火? 因为作者彼得·弗兰科潘(牛津大学顶尖历史学家),首次以世界史的视角,彻底讲清了中国政府打造“一带一路”国家级顶层战略背后的历史逻辑:两千年来,丝绸之路始终主宰着人类文明的进程,谁能赢得丝绸之路,谁就能在未来领

先一步。彼得·弗兰科潘历史巨著《丝绸之路》作者英国著名历史学家,牛津大学伍斯特学院高级研究员,牛津大学拜占庭研究中心主任。曾多次在哈佛大学、剑桥大学、牛津大学、耶鲁大学、普林斯顿大学、纽约大学等世界知名学府公开演讲。 一直以来“大部分欧洲人都将丝绸之路视作充满异域情调,但本文作者认为,丝绸之路并不处在世界的边缘,恰恰相反,它一直是世界的中心,而且它还将持续影响当下的世界”,比如三大宗教的兴起、人类地理大发现和两次世界大战的爆发。接下来让我们看看,两千年来,丝绸之路上发生的15 件改变人类历史走向的大事儿!1 亚历山大东征公元前336年,亚历山大继位,当时的西方没有城市,没有文化,没有尊严,没有利益,文化、思想和机遇——同样还有威胁——统统都来自东方。 亚历山大在继位后,将所有的精力都放诸东方,他一路东进,一座座城池向他投诚,巨大的城邦、富足美丽的城市,纷纷拜倒在这个年轻英雄的脚下。 丝绸之路上的资源使得亚历山大建立了地跨欧亚非的马其 顿王国,同时亚历山大也促进了古希腊文明与波斯、印度、中亚及中国文明的交汇融合。亚历山大与第欧根尼2 汉武帝进攻匈奴公元前129年,汉王朝为了摆脱不断向匈奴的进贡而造成的政治上的弱势,汉帝国决定一劳永逸地解决

丝绸之路历史演变 (一)、先秦南和越国时期:为海上丝绸之路的形成奠定了基础 先秦南和越国时期岭南地区海上交往为海上丝绸之路的形成奠定了基础。 1、早在距今6000年左右,岭南先民已经利用独木舟在近海活动。 2、距今5000~3000年期间,东江北岸近百公里的惠阳平原,已经形成以陶瓷为纽带的贸易交往圈,并通过水路将其影响扩大到沿海和海外岛屿。 3、通过对海船和出土陶器,以及有肩有段石器、铜鼓和铜钺的分布区域的研究得知,先秦时期的岭南先民已经穿梭于南中国海乃至南太平洋(601099,股吧)沿岸及其岛屿,其文化间接影响到印度洋沿岸及其岛屿。 4、根据出土遗物以及结合古文献的研究表明,南越国已能制造25~30顿的木楼船,并与海外有了相当的交往。 5、南越国的输出品主要是:漆器、丝织品、陶器和青铜器。输入品正如古文献所列举的“珠玑、犀(牛)、玳瑁、果、布之凑。”主要的贸易港口有番禺(今广州)和徐闻(今徐闻)。 (二)、西汉中晚期和东汉:海上丝绸之路的形成和发展 1、《汉书.地理志》记载“自日南障塞、徐闻、合浦船行……有译长,属黄门,与应募者俱入海市明珠、璧琉璃、奇石异物,赍黄金杂缯而。……”说明“海上丝绸之路”兴起于汉武帝灭南越国之后。东汉(特别是后期)航船已使用风帆;大秦(罗马帝国)已第一次由海路到达广州进行贸易;中国带有官方性质的商人也到达了罗马。这标志着横贯亚、非、欧三大洲的、真正意义的海上丝绸之路的形成。 2、随着汉代种桑养蚕和纺织业的发展,丝织品成为这一时期的主要输出品。乳香(薰

炉)和家内奴仆(托灯俑)乃以往输入品中所未见。 由于两汉版图扩张到今东南亚的部分地区,政府加强了海上丝绸之路沿海港市的管理,例如在今徐闻“置左右候官,在县南七里,积货物于此,备其所求,与交易”。也出现了一些比较重要的商业城(600306,股吧)市,例如番禺、徐闻、合浦(今合浦附近)、龙编(今越南河内)、广信(今梧州)、布山(今贵港)和桂林(今桂林)等。 3特别值得注意的是,岭南与内地的水路和陆路交通也由此显得重要而得到修治。 (三)、魏晋南北朝时期的海上丝绸之路 1、孙吴政权黄武五年(226年)置广州(郡治今广州市),加强了南方海上贸易。 2、有史料可稽,东晋时期广州成为海上丝绸之路的起点。 3、对外贸易涉及达十五个国家和地区,不仅包括东南亚诸国,而且西到印度和欧洲的大秦。经营方式一是中国政府派使团出访,一是外国政府遣使来中国朝贡。 4、丝绸是主要的输出品。输入品有珍珠、香药、象牙、犀角、玳瑁、珊瑚、翡翠、孔雀、金银宝器、犀象、吉贝(棉布)、斑布、金刚石、琉璃、珠玑、槟榔、兜銮等。 5、广州海上丝绸之路易的发展,致使对外贸易收入成为南朝各政权的财政依赖。 (四)、隋唐海上丝绸之路的繁盛 1、隋统一后,加强了对南海的经营,南海、交趾为隋朝著名商业都会和外贸中心;义安(今潮州市)、合浦也是占有一定地位的对外交往港口。 2、唐朝经济发展,政治理念开放兼容,外贸管理体系较完善,法令规则配套,有利于海上丝绸之路的拓展和畅通。 3、唐朝海上交通北通高丽、新罗、日本,南通东南亚、印度、波斯诸国。特别是出发

海上丝绸之路为何以泉 州为起点 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

海上丝绸之路为何以泉州为起点 在中国漫漫的五千年历史当中,丝绸之路铸就了东西方文化交流的辉煌。泉州这颗嵌在我国东南沿海的璀璨明珠,也曾经沐浴在丝绸之路的光芒之中,着名的海上丝绸之路,就是以泉州为起点的。今天,我们重提这个话题,就是要探究泉州当时所具备的历史条件,更好地解读这段历史。 首先,从它的历史前提条件来看,海上丝绸之路的兴起给泉州提供了一个历史契机。在海上丝绸之路兴起之前,东西方交流以主要是通过陆路丝绸之路来进行沟通的。然而随着战争的硝烟,加之另经济重心的南移,陆路丝绸之路渐渐失去了往日的风采,直至最后被取而代之。应该这样说,这是经济发展的必然结果,它有着必然性,但同时也有偶然性。 就在中国当是处于四分五裂的时期,一个兴起于蒙古高原的游牧民族--蒙古族,带着他们的骑兵,带着他们的思想,席卷中华大地,继而统一整个中国,开创了另一个新的历史天地。它大力发展漕运和海运,拉直大运河,沟通南北航路,进一步促进了海上丝绸之路的繁盛。泉州,就是在这种历史机遇的推动下,走在了历史的最前头。摩洛哥旅行家伊本·泰图说它"可以和埃及的亚历山大山港并驾齐驱,是世界上的两大港口之一。"后来游历中国的意大利人马可·波罗更说它是"世界第一大港"。史载:"当时泉州港中有大船百余艘,小船不可胜数,这里出产的绸缎,较杭州及大都更好。"足见当时泉州的繁荣景象,这也正是泉州作为海上丝绸之路起点的典型表现。 当然,维系着这一繁荣景象,除了当时商品及海外贸易的发达之外,还在于当时统治者的统治策略。这与后来明清实行的海禁是大不相同的。开放的心态,正是当时元政府的施政理念。随着海外贸易的发展,元政府于至元十四年(公元1277年)在泉州、庆元等地设立了市舶司,即专门用来管理海外贸易的机构,基于这样

汉唐间丝绸之路起点的变迁 摘要:丝绸之路起点可分为历史起点和空间起点,应该肯定张骞出使西域对于丝绸之路开辟的具有标志性的意义,但由于各种原因,汉唐间丝绸之路空间起点发生过迁移和变化。作为丝路起点城市的内涵,一般公认西汉时长安为丝绸之路的起点没有争议,但东汉时丝路起点则延伸至洛阳,其时洛阳在中西交通方面的地位首屈一指。魏晋南北朝时期由于长期多个政权对峙状态和中西交通的发展,造成丝路起点的迁移和多元化,在一定时期洛阳、平城、邺城、长安都曾发挥丝路起点城市的功能。隋唐时长安、洛阳成为帝国东、西二都,在中西交通方面各有优势,并随着政治经济形势的变化时有盛衰,共同成为丝路起点的明星城市。 关键词:丝绸之路;历史起点;空间起点;长安;洛阳 从丝绸之路这一概念提出,至今已一个多世纪,丝绸之路研究成果丰硕。由这一概念引发的学术争论很多,有的学术界已有定论,也有许多问题需要进一步探讨。我们注意到,关于丝绸之路的研究还遭遇到各种非学术因素的影响,人们从不同需要甚至某种功利目的出发发表意见,不免背离学术的原则,从而产生种种歧见。传统意义上的丝绸之路主要指汉唐间经行陆路贯通亚洲通欧洲、非洲的贸易和交流之路,那时丝绸贸易在国际间经济文化交流中发挥着媒介和杠杆作用,丝绸贸易的发展带动了中国与外部世界经济文化的交流,促进了世界各地的相互了解和认识。丝绸之路又是一个动态发展的概念,在千余年的历史时期内它发生过不少变化,因此不能用静止的眼光看待它。本文想从汉唐间丝绸之路起点的变迁谈点个人的认识,主要限定西北丝路即传统意义上的绿洲路的范围来谈。 一、丝绸之路的历史起点 丝绸之路起点一直是人们关注的话题,它包括两方面的含义,一是历史起点,即丝绸之路何时创辟,以丝绸贸易为代表的中西文化交流什么时候开始的。二是空间起点,既历史上以丝绸贸易为代表的中西文化交流是从什么地方为出发点的。按说经济贸易和文化交流是双方的互相传播,那么东西方互为这种贸易交流之路的起点和终点,但既然把丝绸作为这种贸易和交流的代表性的商品,既然中国是丝绸的故乡,那么丝绸之路的起点当然应该从中国一方考虑。从丝绸输出一方考虑,这两个起点的答案是不同的,因为历史的起点只有一个,一个事件的发生只能有一次;但空间的起点却会发生变迁,因为空间上的地点会随着时代不同发生转换,这是由多种因素造成的。 中国丝绸是什么时候最早外传的呢?跟追溯任何事物的历史起源一样,丝绸最早西传的时间已经难以确知。从文献记载看,丝绸贸易在商代经济领域已经起着重要作用,《管子》卷二四《轻重》篇云:“殷人之王立帛牢,服牛马,以为

一、“丝绸之路经济带起点”及范围 广义上讲,所谓古丝绸之路,是指从上古开始陆续形成,遍及欧亚大陆,甚至包括北非和东非在内的长途商业贸易和文化交流线路的总称。关于其起点,何义霞( 2014) 、谭林、魏玮( 2014) 都认为起源于陕西;白永秀、王颂吉( 2014) 认为起点是古都长安( 今陕西西安) ,并跨越陇山山脉,穿过河西走廊,通过玉门关和阳关,抵达新疆,沿绿洲和帕米尔高原通过中亚/西亚和北非,最终抵达非洲和欧洲;李树鑫( 2014) 认为起点是河南。另外,还有持郑州、洛阳、武汉、重庆、乌鲁木齐、成都、连云港等起点的看法。不过,更多的学者还是持古都长安( 今陕西西安) 之说。 Cxsquirrel(2013)认为其起点江苏的连云港,并贯穿于中国东中西部的江苏、山东、安徽、河南、山西、陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆10个省( 区、市) ,同时,辐射到湖北、四川、河北、内蒙等地。与此不同,李文增等( 2014) 认为,“丝绸之路经济带”实质上是指亚欧陆桥,即从太平洋港口到俄罗斯远东地区或从中国东部沿海港口到欧洲的铁路客货运输线。然而,“目前在国内唯有天津港同时有三条线路可通欧洲陆桥:第一条线路通过京沈线、沈哈线、大郑线、四齐线、滨洲线经满洲里国境站转西伯利亚铁路衔接至欧洲; 第二条线路通过京沈线、京包线、集二线至二连国境站,经蒙古后与西伯利亚铁路衔接至欧洲; 第三条线路经过京沈线、京包线、包兰线、干武线、兰新线抵新疆阿拉山口国境站,再经阿克斗卡、新西伯利亚至欧洲。”因此,“大力发展天津港口经济,促进新亚欧大陆桥区域经济合

作发展,不仅可依托天津滨海新区开发开放的国家发展战略,而且可依托国家多年来实施的西部大开发战略,使两者能够有机地结合起来,实现多赢和区域经济协调快速发展。 但是,在白永秀、王颂吉( 2014) 看来,“丝绸之路经济带”起始于繁荣的东亚经济圈,“西边直达经济发达的欧盟经济圈,中间是以中亚为中心的泛中亚经济圈”,其“核心区是上海合作组织和欧亚经济共同体的主要成员国”,在两大经济圈之间正好形成一个“经济凹陷带”。 二、建设“丝绸之路经济带”的战略意义 关于建设“丝绸之路经济带”的战略意义,更多的学者是从“国防安全、经贸安全、能源安全、边疆安全等重要领域”( 胡鞍钢,等,2014) ,或者是从“国际区域经济合作”和“摆脱世界经济低迷状态”等方面加以诠释。然而,在张贡生,庞智强(2014)之见、既然落脚点为“经济带”,那么就应当从经济的角度,重点对国内段给予阐释。吕成超、陈晓虹(2014)认为,新丝绸之路经济带拥有不可估量的市场规模和得天独厚的市场潜力,新丝绸之路经济带的建设已经成为中国的国家战略,对中国深化改革,适应经济新常态发展具有重要的战略意义。在白永秀、王颂吉( 2014)看来,“丝绸之路经济带”的建设有助于构建新的区域经济合作组织,形成国际经济新格局;有助于形成世界新兴增长区域,摆脱世界经济低迷状态;有助于保障国家战略安全,扩展中国战略空间;有助于培养新的经济增长极,推动经济中心西移。

海上丝绸之路的起点-- 魅力泉州开元寺、海丝古都蟳埔渔村、海角有个五店市美食二天【行程特色】: 特色美食:醋肉、土笋冻、海蛎煎、东街肉粽、西街面线糊等令人回味! 探访泉州千年古村-【蟳埔渔村】,观中国第一座海湾大石桥“海内第一桥”—【洛阳桥】! 早上于指定地点集中乘车前往泉州(车程约4.5H);抵达后享用午餐,餐后参观中国大陆唯一反映祖国大陆(福建)与宝岛台湾历史关系的国家级专题博物馆——【闽台缘博物馆】(游览时间约1H),博物馆二楼的陈列从历史学、考古学、人类学、社会学、民俗学等多学科角度,以殷实的实物、文献、图片等资料,用举证的方式和对比的方法,从地理、民族、政治、经济、文化等诸多方面,科学、真实、直观、生动的阐述了台湾自古是中国的领土,祖国大陆人民与台湾同胞一脉相承、手足情深的历史事实。随后车赴福建省最大的寺庙——【开元寺】(游览时间约1H),始建于唐代,已有1300多年的历史,院内大雄宝殿佛像庄重,殿内”百柱”、飞天叹为观止、甘露戒坛24尊飞天乐伎栩栩如生,东西塔巍峨壮观、印度石柱雕刻得精美绝伦、千年桑树,聆听一段“桑开白莲”神奇故事。晚餐前往【西街】自行享用当地特色美食(费用自理):醋肉、土笋冻、海蛎煎、东街肉粽、西街面线糊、地瓜粉团等等......适时集中后入住酒店! 第二天:泉州—潮汕(含早餐,午餐自理) 早餐后前往中国第一座海湾大石桥——【洛阳桥】(游览时间约40分钟),洛阳桥原名万安桥,

素有“海内第一桥”之誉,是古代著名跨海梁式石构桥,在中国桥梁史上与赵州桥齐名,有“南洛阳, 北赵州”之称,著名桥梁专家茅以升称之为“中国古代桥梁的状元”。后乘车前往【泉州南少林】(游览约1H),又名镇国东禅寺,始建于唐朝,兴盛于两宋,至今已有上千年历史。现在看到的这个,是在遗址上复建的少林寺。南少林寺是武术的发祥地,武术活动历史悠久。继而游览【蟳埔渔村】(游览约0.8H)这里居住的是古时阿拉伯蟳埔女人的后裔,虽经历代与当地汉族通婚,但中亚的遗风尚存,主要表现在蚝壳房和蟳埔女的头饰上。蟳埔女盘头插花,戴着丁香耳坠,穿着大裾衫、宽脚裤,形成了一道独特的风情。随后前往前往2015央视元宵分会场之一的【晋江五店市传统街区】(游览约1H,午餐于五店市美食街自理)这里是“闽南红砖古厝博物馆”“红砖白石双坡曲,出砖入石燕尾脊,雕梁画栋皇宫起”,五店市保留了明清、民国至现代各个时期的闽南特色建筑,最是那如林的典型红砖大厝,成为青阳山下难以忘怀的印记。适时集中乘车返汕,结束愉快 行程! 一、【团费报价】: 1、费用已含:组团社代订旅游观光汽车费用,住宿费,餐费,导游服务费,景点首道门票费、旅游帽子。 2、费用未含:团费不含旅游意外保险(建议购买),合同未约定由组团社支付的费用(包括行程以外非合同 约定活动项目所需的费用、自由活动期间发生的费用等),行程中发生的客人个人费用(包括 住宿期间的洗衣、电话、酒水饮料费、个人伤病医疗费等)及小费等。 二、【行程标准】 1.交通:全程空调旅游车。根据团队人数安排17座至53座空调旅游车(保证每人一正座)。 2.门票:含行程所列景点首道大门票,不含景区内第二道门票及各路观光车电瓶车费用。 3.住宿:住泉州经济型酒店(参考:尚客优快捷酒店、99优选酒店),行程所列酒店如因节假日房间爆满等特 殊原因无法安排,以我社出发前给予的行程接待酒店为准,若出现单男单女情况下须自行补足房差:补60元/人,退房差40元/人。 4.用餐:含餐1正1早(酒店含早,个别酒店因不配备餐厅可能会安排酒店外用早餐);正餐餐标300元/围/ 正,根据团队人数安排9-12人一桌,因口味和用餐环境的差异性,游客应有心理准备。 5.导游服务费800元/团 6.儿童:指1.2米以下小孩,此收费提供车位,含半价餐费,不占酒店床位,不含门票费,产生门票自理。 7.长者优惠说明:此团为特惠活动团队,不再退任何优惠! 8.费用不包括:此行程为我司综合包价产品,若持学生证、军官证等有效证件享受门票优惠的,我司只退协 议门票差价 9.购物安排:纯玩团,无安排购物。 三、【特别约定】: 1、通知事宜,导游会于出团前一天晚上18:00—22:00与客人核对集合时间地点;若22:00以后仍未接到 导游电话,请游客速与旅行社联系;出团当天请务必准时抵达集中地点。 2、组团社已经按照国家规定购买了组团社责任保险。 3、组团社可以根据实际情况,在保证行程景点游览的前提下,对景点的游览顺序作合理的调整。 4、行程中如有因路上塞车、车辆出现故障、客人自身原因等客观原因导致无法使用的正餐,无法游览的景点, 由导游根据实际情况将未产生的费用现退给客人。 5、车辆座位安排以老幼妇孺、晕车者优先安排前座,以导游座位表安排为准,敬请配合。

海上丝绸之路起点海上丝绸之路的作用 海上丝绸之路起点 我们都知道在广袤的亚欧大陆上,曾经有一条非常重要的海上贸易通道,它推动着东西方国家之间的贸易往来与文化交流、融合,这条道路就是被德国地理学家李希霍芬命名的闻名世界的“丝绸之路”随之演变而来的“海上丝绸之路”。那么海上丝绸之路起点又是在哪里呢? 事实上,早在2000多年前的时候,就有一条以中国徐闻港以及合浦港等港口为起点的海上丝绸之路成就了世界性的贸易网络。但是要问到海上丝绸之路起点是在哪里的问题时,我只能说,每个时期的起点是不一样的。 对于目前的海上丝绸之路来说,它是主要有两条起航线的,他们分别是:东海起航线和南海起航线。而这两条航线却是形成于秦汉的时期,发展是在于三国隋唐时期,繁荣是在唐宋时期,到明清的时候就有了些转变,但那时这条贸易通道就已经成为了最古老的海上航线。 关于海上丝绸之路的主港,各个时期也是不同的。海上丝绸之路起点就包括了徐闻、合浦、临海、广州和泉州等等城市。在汉代的时候,“海上丝绸之路”的始发港也就是起点是在——徐闻古港,后来从公元3世纪30年代开始,就被广州取代了徐闻、合浦成为了丝绸之路的主要起点。在宋末时期到元代的时候,广州又被泉州所取代,并且与亚历山大港并称为”世界第一大港。在明朝初期的时候,由于实行的海禁政策,以及受到战乱的影响,泉州开始衰败,渐渐由漳州月港所取代。 海上丝绸之路时间 在历史上我们都听说过这样的一个名词叫做“海上丝绸之路”,而它指得就是古代中国与世界其他地区进行经济文化交流的海上通道。而这一通道所带来的影响也是非常重要的。那么海上丝绸之路的时间是什么时候呢? 据说在2000多年前的时候,一条以中国徐闻港以及合浦港等港口做为起点的海上丝绸之路成就了世界性的贸易网络。可想而知,海上丝绸之路早在那个时候就已经有了,但至于具体是什么时候就让我们一起来研究一下。

众所周知,丝绸是我们祖先的发明,而丝绸的外传便是依靠举世瞩目的“丝绸之路”。我们陆上丝绸之路的起点是西安,而海上丝绸之路的起点是广州。广州古称番禺,位于南海之滨,拥有海上交通的优越条件。所以成为中国古代海上丝绸之路的发祥地。 最早、最详细记载海上丝绸之路航线的是著名的《汉书*地理志》。西汉末年,汉武帝平定南越国后,从广州出发,带领船队远航南海和印度洋,经过东南亚,横跨孟加拉湾,到达印度半岛的东南部,抵达锡兰后返航。汉武帝时期开辟的航线,标志着海上丝绸之路的发端。 两晋南北朝时期,是海上丝绸之路的发展时期。其原因有三: 首先,造船技术有了很大的提高, 其次,国际贸易要扩大商品交换, 第三,对外贸易的利润很高。所以,通过广州来中国经商的国家和地区大为增加,多达15个。 隋、唐、宋几个朝代,广州海上丝绸之路已达到空前的繁荣。官方坚持实行开放政策,除了积极经营对外贸易外,又允许私人出海贸易,还大力鼓励外国人到中国来贸易,并在广州设立了市舶使专管外贸事务。当时中国与南洋波斯湾地区有6条定期航线,这些航线都集中在广州,其中最著名的一条航线叫“广州通海夷道”。它是从广州起航,越过南海、印度洋、波斯湾、东非和欧洲,途经100多个国家和地区,全长共1.4万公里,是当时世界上最长的国际航线。从此,广州成为海外交通的中心,对外贸易的第一大港。 明清两代,政府实行海禁政策,期间广州成为中国海上丝绸之路唯一对外开放的贸易大港,广州海上丝绸之路比唐宋两代获得更大的发展,形成了空前的全球性大循环贸易。 从1949年中华人民共和国成立后,特别是改革开放后,广州的对外贸易进入一个新的发展时期,广州港成为中国的第二大港。 “哥德堡号”是18世纪瑞典东印度公司最重要的商船,自1731年开启中国与瑞典的海运航线后,往返共2次。1745年,第三次满载而归的哥德堡号在回程途中搁浅沉没,时至1984年,残骸才在瑞

第14课我走“丝绸之路”——探究活动(二) 一课一练 基础识记 一.选择题 1.丝绸之路的起点是的:( ) A.长安B.洛阳C.北京D.兰州 2.因为被封为“博望侯”,后来西汉派到西域的使者,都被当地人称为“博望侯”。( ) A.卫青B.霍去病C.张骞D.班超 3.下列各项中,由西汉传入西域的是( ) ①凿井技术②胡萝卜③大葱④黄瓜⑤杏⑥葡萄 A.①②③④⑤⑥B.①⑤C.②③④⑥D.①③④⑤ 4.在西域活动了近三十年,帮助西域各国摆脱匈奴的奴役、加强了西域和汉王朝联系的西域都护是:( ) A.张骞B.卫青C.窦固D.班超 5.以下数个地位,是丝绸之路必经之处,如果你带着一批丝绸从中原到大秦去,正确的走法时:() ①葱岭②长安③于阗④安息⑤楼兰⑥阳关 A.①→②→③→④→⑤→⑥B.②→①→③→⑥→⑤→④ C.②→⑥→⑤→③→①→④D.①→⑤→⑥→③→②→④ 6.汉朝时,丝绸之路的终点大秦是当时的:( ) A.古代罗马B.古代希腊C.古代波斯D.古代印度 二.材料解析

7.材料一:“张骞始开西域之迹”——《汉书》 材料二:“武帝时,西域内属,有三十六国。汉为置使者校尉领户之。宣帝改曰都护。……王莽篡位,贬易侯王,由是西域怨叛,与中国遂绝,并复役属匈奴。匈奴敛税重刻,诸国不堪命,建武中,皆遣使求内属,愿请都护。……永平中,北虏乃胁诸侯共寇河西郡县,城门昼闭。十六年,明帝乃命将帅,北征匈奴,……西域自绝六十五载,乃复通焉。…因以超为都护……。于是,五十余悉纳质内属……。”—-引自《后汉书,西域传》 请回答: ①张骞出使西域的贡献是什么? ②材料二中“武帝”、“北虏”分别指的谁?哪位皇帝在位时期设置了西域都护? 活动探究 8.丝绸之路的开辟,对汉代社会有什么影响?这条中西通道在我们今天的现实生活中有什么价值和作用? 开拓视野 考古揭秘丝绸之路东方起点 闻名中外的丝绸之路东方起点是西安,还是洛阳,史学界一直存在争论。今年9月中旬正式开始的隋唐洛阳城南市遗址的考古发掘工作,有望揭开这一历史谜团。 丝绸之路的起点争论中,“西安起点说”占据传统地位。也有专家认为,洛阳早在东汉即为首都,在隋唐时期又是著名的东都,是商业贸易中心,从丝绸之路开拓、形成和繁荣的过程来看,洛阳才是丝绸之路的最东的起点。尽管史料记载和考古发掘中也有不少证据,由于缺乏有力的佐证,这一说法尚无定论,没有得到世界范围内的广泛承认。 发掘负责人之一、中国社科院考古所洛阳唐城队队长陈良伟博士接受采访时说,据文献记载,南市是隋唐时期全国丝绸、瓷器等商品的集散地,是关(潼关)东最大的商业贸易中心,在当时商业贸易中占有重要地位。如果这一记载在此次考古发掘中得到证实,那么洛阳丝绸之路起点的地位也能得到确认。 史料记载,隋唐两代洛阳城内都建有规模庞大的市场:北市、西市和南市。南市以经营日常商品为主,在三个市中规模最大,最繁华时商户有三四千家。当