墓室壁画

- 格式:doc

- 大小:379.00 KB

- 文档页数:13

北朝墓葬高洋壁画神兽解析组图高洋墓西壁壁画局部壁画被称为“墙壁上的艺术”,是人类历史上最早的绘画形式之一。

提起我国古代壁画,浮现于人们脑海的必然是充盈大唐气象的敦煌壁画,其浩如烟海,让世人惊叹沉迷。

然而,有谁知道,在河北邯郸邺城遗址发现的一系列北朝壁画则以其独有的时代特色和超然的画风,卓然而出。

它们犹如一幅幅时代的生动画卷,穿越千年,为世人传递着来自北朝时期特有的时代密码。

1989年,磁县湾漳村北朝大墓壁画出土,在中国考古界以及艺术界引发了巨大的震动。

有专家观之感叹不已,“壁画之巨,内容之丰富,技艺之精湛,气韵之生动,艺术水平之高超,前所未有!”那时起,世人的目光开始聚焦这座神秘的北朝墓葬:墓主人是谁?那些满壁风动、奇伟瑰丽的画卷,究竟出自何人之手?(一)邺城是我国历史上著名的六朝古都。

东魏北齐时期,邺城人口充盈,那里居住着皇亲国戚、贵族官僚和平民百姓。

往来其间的不仅有西域的突厥等少数民族,还有来自中亚的粟特、波斯等外国人在城内长期居住。

当年,那里商贾云集,奇珍汇集,堪称中国北方的重要城市,也是一座名副其实的国际性大都市。

距邺城遗址西北方向约5公里处的磁县境内,被证实为历史上的皇家陵墓区,湾漳村北朝大墓便是其中的一座。

1958年以来,湾漳村村民因为建房造路需要大量取土,在村子附近曾有一座原本高大的土丘,渐渐被夷为平地,后来突然塌陷出一个大洞。

村民们发现洞内有很深的积水以为是口古井,便把洞口整修成一个简易的井台,用积水来浇灌附近的菜地。

后来又有3户人家在“古井”旁边建房造院。

就这样,村民们与“古井”生活了28年。

在1986年,邺城考古队来到湾漳村调查时,发现了这口“古井”的真实身份。

考古队员通过塌陷的大洞,看到巨大的井壁内积水面以上绘有彩色的壁画,从而断定,这口与村民们相依为命的“古井”竟然是一座千年古墓。

次年,考古队开始对这座大墓进行抢救性发掘。

1989年春天,作为考古队的一员进驻磁县湾漳村,并清楚地记得,考古队租住的大院门前,有座简易的小桥,桥下流水潺潺,非常悦耳,颇有诗意。

汉代(公元前206~公元220年)分为西汉和东汉。

西汉(公元前206~公元25年)定都长安(今西安)。

汉初实行休养生息,恢复生产的政策,出现“文景之治”。

汉武帝时国力强盛,政治上加强了中央集权,经济上进行改革,促进了生产的发展,于是北击匈奴,南征百越,奠定了中国多民族国家的辽阔图版。

汉武帝两次派张骞通西域,与中亚、西亚建立联系,使“丝绸之路”更加畅通,促进了中外经济、文化的交流。

思想上“罢黜百家,独尊儒术”,使儒家学说占统治地位,对其后的中国历史上的政治、思想和文化影响极大。

汉代艺术也用于教化,宣扬儒家思想。

西汉文化发达,司马迁写成《史记》,文学上还有汉赋和乐府民歌。

科技上最伟大的成就是发明了造纸术,对世界文化做出了伟大的贡献。

西汉末年,王莽篡位,建立新朝(公元9年~公元23年),托古改制,脱离实际,搞乱社会,激化矛盾,终被农民起义推翻。

东汉(公元25年~公元220年),公元25年刘秀篡夺农民起义胜利果实,建立东汉,定都洛阳。

东汉豪族地主势力膨胀,土地兼并严重,富有实力,庄园经济发展,引起了统治阶级内部的争斗,外戚与宦官轮流专权,党锢之争,政治腐败,东汉末年政治黑暗,社会矛盾更加尖锐,终于爆发了黄巾起义,导致了东汉的灭亡。

东汉王朝为了加强思想统治,除了提倡儒学之外,还提倡谶纬之学,认为罕见的鸟兽、草木、古物出现,可预示吉凶祸福,反映了上天的意志。

谶纬与儒学二者结合,使儒学神秘化,儒家谶纬神学成为官方的统治思想。

与此同时,佛、道二教也开始兴起。

西汉丝绸之路,使希腊文化传入,东汉时期佛教传入,使印度文化传来,这些都丰富了中国古代文化,但二者在当时影响不大,它们对中国文化的巨大影响主要体现在汉代以后。

汉代社会“行孝”盛行,导致厚葬成风,美术大量用于墓葬,建筑用于墓室、祠堂和石阙的营建;墓内绘有壁画,包括画像石和画像砖,随葬帛画、图书;雕塑艺术用于墓前大石雕和墓内小陶俑;书法用于碑刻;工艺美术用于明器制作。

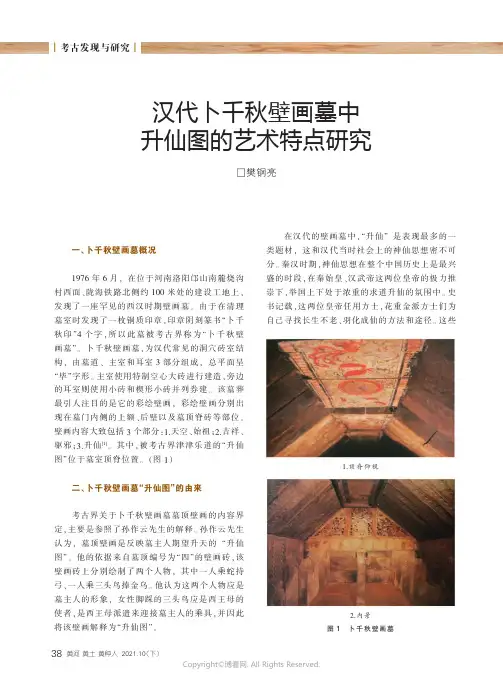

一、卜千秋壁画墓概况1976年6月,在位于河南洛阳邙山南麓烧沟村西面、陇海铁路北侧约100米处的建设工地上,发现了一座罕见的西汉时期壁画墓。

由于在清理墓室时发现了一枚铜质印章,印章阴刻篆书“卜千秋印”4个字,所以此墓被考古界称为“卜千秋壁画墓”。

卜千秋壁画墓,为汉代常见的洞穴砖室结构,由墓道、主室和耳室3部分组成,总平面呈“毕”字形。

主室使用特制空心大砖进行建造,旁边的耳室则使用小砖和楔形小砖并列券建。

该墓葬最引人注目的是它的彩绘壁画,彩绘壁画分别出现在墓门内侧的上额、后壁以及墓顶脊砖等部位。

壁画内容大致包括3个部分:1.天空、始祖;2.吉祥、驱邪;3.升仙[1]。

其中,被考古界津津乐道的“升仙图”位于墓室顶脊位置。

(图1)二、卜千秋壁画墓“升仙图”的由来考古界关于卜千秋壁画墓墓顶壁画的内容界定,主要是参照了孙作云先生的解释。

孙作云先生认为,墓顶壁画是反映墓主人期望升天的“升仙图”。

他的依据来自墓顶编号为“四”的壁画砖,该壁画砖上分别绘制了两个人物,其中一人乘蛇持弓、一人乘三头鸟捧金乌。

他认为这两个人物应是墓主人的形象,女性脚踩的三头鸟应是西王母的使者,是西王母派遣来迎接墓主人的乘具,并因此将该壁画解释为“升仙图”。

在汉代的壁画墓中,“升仙”是表现最多的一类题材,这和汉代当时社会上的神仙思想密不可分。

秦汉时期,神仙思想在整个中国历史上是最兴盛的时段,在秦始皇、汉武帝这两位皇帝的极力推崇下,举国上下处于浓重的求道升仙的氛围中。

史书记载,这两位皇帝任用方士,花重金派方士们为自己寻找长生不老、羽化成仙的方法和途径。

这些□樊钢亮汉代卜千秋壁画墓中升仙图的艺术特点研究图1卜千秋壁画墓1.顶脊仰视2.内景方士为了获得帝王们的信任和取得财物,极力编造招神引神的方法,同时还臆造包括仙人、神兽在内的神仙谱系以及热闹非凡的仙界景象。

然而,长生不老的梦想终归是虚无的,秦始皇、汉武帝和那些神仙思想最忠诚的信徒,还是带着极大的遗憾离开了他们万分眷恋的现实世界。

泉州五代王福墓墓室壁画是一部中国历史的图像版,它真实地反映了古代中国人的生活状况、社会风尚和艺术趣味,同时也反映了人们的宗教信仰、丧葬文化等诸多方面的状况,为了解中华文明的过去提供了丰富的形象资料。

中国古代墓室壁画有着丰富的实物遗存,它上起两汉,下至明清 ,其间未曾间断。

20世纪以来 ,随着中国文物考古事业的发展,大量墓室壁画的发现及出土,给历史、考古、美术史等领域的研究者提供了宝贵的材料,为了解早期中国绘画的面貌和成就提供了可靠依据。

因为封闭性的存在,中国墓室壁画是一个独特的图像体系。

首先,墓室壁画是一种多元图像结构的图像体系,主要由宗教图像、艺术图像和考古图像所结构。

其次,墓室壁画是一种多重审美体验的图像体系,仪式分离、多次审美和依赖考古等都是需要考虑的审美指标。

正因如此,墓室壁画一直受到研究者的关注。

2003年4月28日,在福建泉州丰泽区北峰招丰村旁发现一座古墓,经泉州市博物馆及当时的泉州市文管办的考古工作人员抢救性清理,出土一大批器物。

其中出土“唐故泉州司马银青光禄大夫检校刑部尚书兼御史大夫王公墓志铭”一方,证实墓主为距今1090年前唐末五代时的泉州司马王福,王福墓是五代闽国考古的重要发现。

该墓为砖构券顶双室墓,前室为甬道,近似圆形;后室为主墓室,平面呈“橄榄状”,两边各带五个耳室,型制独特,为福建省首次发现。

出土有瓷器、铜镜、铜钱等器物和带碑座的石质墓志铭。

墓室由模印有伴侣纹、钱纹、斜方格纹、菱形纹图案和“承圣四年建立”的铭文砖砌筑而成,墓室内出土有青瓷壶、青瓷瓶、青瓷虎子、青瓷砚等器物残片。

此为北峰南朝承四年墓出土的金手镯,造型优美,虽然已经历经一千多年,但依然保持光泽,可见当时高超的工艺水平。

王福墓中有石砖中有大量的壁画。

在宗教价值方面,具有明确的宗教意义。

其一,墓室壁画的载体是墓葬建筑。

墓葬建筑是墓主人生活的空间。

其二,由彼岸世界决定的图像体系。

地下墓葬建筑的结构是墓道与墓室两大部分,象征着进入彼岸世界的各项准备和身居彼岸世界的种种想象,墓室壁画的图像体系也围绕着这两部分而建构,即进入过程和居住生活的场面。

2018-08文艺生活LITERATURE LIFE浅析唐朝墓室壁画———章怀太子李贤墓壁画潘姿彤(青岛科技大学,山东青岛266061)摘要:我国的壁画艺术,源远流长,是我国绘画艺术中的瑰宝。

唐代是我国壁画艺术发展的鼎盛时期,而墓室壁画又是唐代壁画的重要组成部分。

本文就是以“章怀太子李贤墓壁画”为例简述唐代壁画的动人风貌。

关键词:壁画;唐朝墓室壁画;章怀太子墓中图分类号:J218.6文献标识码:A文章编号:1005-5312(2018)24-0067-01一、前言唐朝在中国古代墓室壁画史上达到了鼎盛时期,唐代的墓室壁画更加注重生活和习俗的表现。

壁画艺术起源于远古时期,采用壁画作为一种艺术装饰,也是一种用于思想教化的重要表现形式;壁画艺术具有强烈的表现力,多以现实生活、神话传说等内容为主要题材,壁画艺术的复兴,进一步开启了我国美术的创作新时期。

二、唐代墓室壁画的发展初唐至盛唐,是唐代墓室壁画特征形成和发展的时期,壁画采用单栏式,全墓壁画布局趋向一致,壁画内容不仅有多种出行图,市民游乐题材也增多起来,出现仿木结构,配合男女侍从的形象,从而使墓室具有宅院化的特点。

中唐时期,绘于墓道中的壁画逐渐少见,在墓室壁画中开始流行墓主人像和折扇式人物屏风画。

晚唐时期,壁画越来越简化,屏风画的内容以云鹤、花鸟为主,人物形象少见。

壁画的产生、兴盛与社会背景紧密相关,壁画的发展与它的艺术形式发展相互紧密的联系着,每次新的艺术形式的出现都促进了壁画艺术的兴盛。

三、唐代墓室壁画产生的原因1.政治因素。

唐朝实行科举制度,虽然削弱了家族与等级观念,但是军阀制度仍然存在并不断壮大,士庶通婚被严令禁止,因此唐朝的墓室壁画只是在皇室贵族墓中才会出现,加上当时国力强盛,贵族们的身份特殊,也就造成了唐朝的墓室壁画呈现出威仪、浩大、富贵的样子。

2.经济因素。

唐朝时期为中国最强盛时期,经济发达,边境小国的频频依附增加了国与国之间的交流,增加了互市机会,使当时的唐朝经济出现生机勃勃的现象。

唐代墓葬壁画!视觉盛宴!展现唐代生活画卷!壁画,从广义上说,是泛指用绘制、雕刻和其他造型、工艺手段,在天然或人工壁面(主要是地面上或地下建筑物外表面)上,制作的各种绘画形式。

从狭义上说,是专指人工绘画于人工建筑壁面的一种艺术形式。

从广义的概念出发去考察壁画的演变、更替过程,就会发现壁画的形式是随着建筑的发展,随着社会意识形态、民族心理素质而发展变化的,它始终没有凝固在哪一种技法之中,而且从来就不是孤立的。

中国壁画体系是体系的典型。

它也是世界上从远古到现代不曾中断的体系,一直在独立的情况下存在和发展着。

中国时代最早的墓葬壁画,是扶风家堡西周墓葬上绘制的二方连续菱格纹图案。

目前考古发掘的唐代壁画墓大约有百余座,绝大部分发现于,主要集中于以市为中心的唐长安城及其附近京畿地区。

这里是唐朝皇室、贵戚、京畿大族的墓葬集中地区,墓葬规格高,随葬品丰富,且墓葬装饰精美。

不论出土数量,还是艺术价值,唐墓壁画都是空前绝后的。

墓主身份在三品以上的墓中几乎都绘制有壁画。

其中乾陵的三个陪葬墓永泰公主墓、章怀太子墓、懿德太子墓的壁画保存较完整,现存于历史博物馆。

永泰公主是唐高宗治和武则天的女,中宗显的第七女。

于公元706年与驸马都尉武延基合葬于乾县之北塬,陪葬乾陵。

章怀太子贤是唐高宗治与武则天的第二子。

其壁画绘有两层,一层是陪葬时所绘,一层是追赠为皇太子所绘。

唐中宗长子懿德太子重润墓,全长100.8m,有7个天井,6个过洞,前后两个墓室和两条甬道,是至今已发掘的唐墓中规模最大、结构最为复杂的一座。

唐墓壁画具有重要的独特艺术价值、历史价值和科技价值。

上世纪50年代第一批盛唐墓室壁画的面世,给人们带来了饱餐视觉盛宴的机会,半个世纪后的今天,人们面对着这些绝世珍品有了更多的遐想和思索:这些壁画画的是哪里的场景?古人是怎么把人物造型画得如此准确?技法为什么如此高超?无论多长的线条,一笔拉下去,中间没有停顿。

在历史博物馆,有一个安静却备受瞩目的角落。

嘉峪关新城魏晋墓室壁画砖艺术特色之研究嘉峪关新城位于嘉峪关市,是一座保存完好的魏晋墓室遗址。

墓室内的壁画砖艺术是该遗址的特色之一,展现了当时社会生活、宗教信仰、艺术水平等方面的特色。

本文将对嘉峪关新城魏晋墓室壁画砖艺术特色进行研究,通过对壁画的内容、风格以及与其他地区的异同进行分析,探讨其在魏晋时期艺术发展史中的地位和价值。

一、壁画内容嘉峪关新城魏晋墓室壁画砖以人物、动物、花卉、果实等为主要绘画内容,其中人物为最为突出。

壁画砖上的人物形象,生动活泼,栩栩如生,展现了当时人们的生活状态和审美情趣。

在人物形象的表现中,以舞蹈、宴会、游乐等场景为主,描绘了生活的愉悦和欢快。

壁画砖上的神话、传说等题材也是较为丰富的,如宫殿、神兽、神仙等形象在壁画上均有所呈现。

二、风格特色嘉峪关新城魏晋墓室壁画砖的风格特色主要表现在线条的简练和色彩的深沉。

在壁画砖的绘画中,线条简练而有力,勾勒出人物形象的轮廓,同时营造出一种清晰、明了的艺术效果。

在色彩方面,以深厚的红色、黄色、绿色为主调,突出了鲜艳的色彩对比,表现了魏晋时期的独特审美趣味。

三、与其他地区异同与其他地区的魏晋墓室壁画相比,嘉峪关新城的壁画砖在内容和形式上都有一定的不同。

在内容上,嘉峪关新城的壁画砖更加突出生活性和乐观性,内容更加注重展现当时社会人们的生活状态和审美趣味。

在形式上,嘉峪关新城的壁画以简练的线条和深沉的色彩为主,与其他地区的壁画形式相比显得更加鲜明和突出。

四、在魏晋时期的艺术地位和价值嘉峪关新城魏晋墓室壁画砖是中国古代壁画砖艺术的重要代表,具有重要的历史价值和艺术价值。

在历史上,嘉峪关新城壁画砖的发现填补了中国西部地区魏晋时期艺术史的空白,丰富了魏晋时期艺术史的内涵。

在艺术上,嘉峪关新城的壁画砖通过其独特的内容和形式,展现了当时社会文化的繁荣和人们的审美情趣,具有较高的艺术观赏价值。

太黑了,还是感应灯,还好有讲解员一起。

如果什么都不能做,那就翻翻以前的照片。

记陕西历史博物馆之唐代壁画珍品馆,哦,那时我还是个学生。

本是去目睹两千多年前的奇迹,秦始皇兵马俑,不料有行程之外的收获,陕西历史博物馆负一层的唐墓壁画。

进馆首先看到的是关于壁画的绘制过程的简介,然后是一个个玻璃罩,即恒温恒湿的真空壁画库。

云南的壁画比较分散,又缺乏保护意识,像现在位于剑川的兴教寺壁画,石宝山的壁画已模糊不清,很难窥见其原貌。

壁画保护的工程也是极为复杂,温度湿度风力光线都有要求,还要不断的加以修复,才能在一定程度上弥补光线的影响。

唐墓室壁画在墓中很难完好的保存,随可能遭遇塌陷,水浸,霉菌,人为破坏等不可抗力的侵害,将画面截取下来,放入博物馆内保护虽会因尺寸过大不好截取而损害部分壁画,却也是目前为止最好的办法。

讲解员告诉我修复工作者在截取之前都会有专家组进行商讨,保留综合价值最高的部分。

所以我们能在今天看到如此精彩绝伦又集艺术价值史料价值于一身的壁画和盛唐鲜活的情景。

陕西是唐代建都的地方,总共有19 位皇帝,留下了18 座陵墓,唐高宗李治和武则天是合葬的,18 座陵都有大量的随葬墓。

目前陵墓没有一个发掘的,随葬墓发掘的比较多了,现在陕西总共发掘清理过的唐墓大约200 座,我们这里保留了20 座壁画墓的壁画,博物馆中已截取下来的展品包括章怀太子墓客使图、马球图、狩猎出行图,懿德太子墓阙楼图、仪仗图,永泰公主墓宫女图在内的壁画珍品97 幅。

羡慕。

马球是一种马上打球的运动,起源于波斯,后传至中国。

由于唐代统治阶级的提倡,马球运动风靡一时,章怀太子墓中的《马球图》生动再现了当时马球比赛紧张惊险的夺球场面。

画面中的骑马人身着束袖袍黑长靴,左手拉缰绳,右手执马球杆,有的回身击球,有的回头看球,还有驱马向前抢球。

胯下马匹体型都不大,但灵活矫健,四蹄腾空的动势体现出赛事的激烈。

作品线条凝练,寥寥数笔姿态神情俱现。

实拍没找到,来自网图~《观鸟捕蝉图》,章怀太子墓壁画。

中国壁画可分为宗教壁画(寺院壁画、石窟壁画);殿堂壁画(宫廷壁画、宅院壁画);墓室壁画。

技法类型有绘画型及工艺型。

中国壁画反映了宗教思想的转化过程,原始社会的壁画与巫术礼仪和图腾活动有密切关系。

随着社会经济的发展,壁画除被用来装饰宫殿外,也绘制于一些祭祀场所,同时成为统治者观赏娱乐、宣扬礼制的手段。

在欠缺文字记载的史前时代,壁画如岩画、崖画等为后世留下了珍贵的原始社会面貌。

及后,兴盛于不同朝代的墓室壁画、石窟壁画、寺观壁画等也填补了许多正史及美术史中未能证实的断层及空白。

佛教约自东汉时传入中原,始自印度的石窟寺也开始在中土兴起。

汉唐期间,沿着丝绸之路建造众多石窟寺,体现了河西走廊一带的佛教盛况,令佛教艺术延展到中原。

隋唐时期,佛教鼎盛,呈现在寺观、石窟及墓室壁画里的是南北佛学交融,名家竞技、群师流芳的局面。

董伯仁、吴道子、王维、张僧繇等都是当时的壁画名手。

同时,西域引进的新绘画风格与题材,亦丰富了中原壁画的内容。

元朝时以山西省保存下来的寺观壁画最为丰富,其中永乐宫三清殿元代壁画的构思和统一设计最为完整。

北京法海寺明代壁画《帝释梵天图》堪为典范。

从元明清的寺观壁画里,可看到戏曲等民间文艺的发展。

寺院壁画的构图形式,有着各自不同的特点。

如西藏佛寺中的曼陀罗,壁画是一种圆中套方、方中又寓圆的构图,表现自然界万物生死轮回的法则,即人类无法超越,只能在意识中体验到的意义──灵魂解脱,这就是曼陀罗式壁画中具有的独特艺术语言。

元代永乐宫壁画《朝元图》(平列式构图),和明代北京法海寺壁画《帝释梵天图》,都属同一类型的构图形式。

从魏、晋到元、明各个时代的石窟壁画,构图形式都有着不同的风格特点。

新疆克孜尔石窟窟顶壁画的菱形构图形式就是一大特点,每个菱格内画有佛本生故事或寓言故事。

所谓殿堂壁画,在奴隶社会,工匠制作的壁画已成为宫室殿堂的重要装饰,春秋时代的墨翟就谈到殷商时的“宫墙文画”,周代祭祀与会见诸侯的明堂绘有大型壁画,曾引起孔丘的赞叹。

第一章绘画艺术一、宫殿寺观壁画秦宫车马仪仗壁画,两汉宫殿寺观壁画,东汉明帝“雅好图画”,进行了我国历史上第二次大规模图绘开国功臣的壁画创作-“云台二十八将”。

二、墓室壁画西汉前期: “凿山为室”:梁王墓,南越王墓。

升仙主题:秦始皇陵,巨龙升天图。

西汉后期: 空心砖。

“鸿门宴”:西汉绘画艺术的杰出代表。

东汉前期:内容的重大转折,以死者生前事迹为题材,西汉流行的灵魂升仙内容已经消失) 。

东汉后期:人物画发展新水平,题材内容的多样化,扩展了人物画以外的表现领域,如对野外环境的表现开了山水画之先声。

人物画比较成熟,属吏及瑞兽图。

东汉社会百科全书:内蒙古和林格尔壁画墓。

三、汉代帛画T字形旌幡帛画“高古游丝描”,分三段描绘了天上人间地下的景象。

上端描绘日月升龙及人面蛇身的始祖像,象征天上境界;中段描绘主人出行宴飨等人间生活;下段绘神怪龙蛇大鱼大龟等阴间的生物,其主题思想是引魂升天。

汉代绘画中最重要的杰作,体现了西汉绘画所达到的高度水平。

第二章画像石与画像砖(兼具绘画雕刻两种因素)一、汉画像石东汉后期: 武氏石祠是汉代画像石的典型代表,内有“荆轲刺秦王”石刻二、秦汉画像砖(东汉最盛)东汉后期画像砖(四川成都一带出土,艺术造诣最高)第三章书法篆刻艺术一、秦代书法(“书同文”,帛书简书)小篆(官方通行文字,阳陵虎符(错金铭文,李斯)),隶书(民间通用)。

书法家:李斯(小篆的整理者)、赵高、胡毋敬、程邈(隶书的创作者)。

二、汉代书法(隶书最具代表,简牍书帛书)篆书:碑刻(碑额)铜器上的篆书铭文隶书:汉隶,高度成熟的隶书草书(新出现)书法家:史游(隶书草写)、崔瑗杜操(章草,后人称“曹杜”)、张芝(“草圣”)、蔡邕yōng(篆隶,创“飞白书”)。

书法理论:崔瑗《草书势》,东汉蔡邕《大篆赞》和《隶书势》(东汉我国最早的书法理论),赵壹《非草书》(目前能见到的最早的关于书法的完整论著),徐慎《说文解字》(东汉我国第一部字典兼文字学专著)三、秦汉篆刻玺印缪篆(隶书的影响下)第四章雕塑艺术(中国雕塑史上的第一高峰)一(1)、墓中陶俑、陶塑秦始皇兵马俑,“世界第八大奇迹”,划时代成就的标志,既承担着守卫陵园的象征职能,又是对秦始皇完成统一中国这一历史功业的纪念。

美术高中人教新资料中国美术鉴赏第4课天上人间—壁画教学目的1、了解中国传统绘画的重要样式之一的壁画在表达社会功能上所发挥的重要作用。

2、了解古代壁画进展盛期汉唐时代壁画作品的特点、代表性作品的题材、艺术成就。

3、了解汉代画像石画像砖的作用、制作特点及艺术价值。

墓室壁画、画像石、画像砖与俑类随葬品在性质、内容上的相互联系。

4、唐代章怀太子等墓壁画对当时政治生活的表现。

教学重点和难点1、讲清中国画在其历史进展中,适应社会生活需要产生过的多种绘画样式,建立大中国画的观念。

2、墓室壁画与同时期宗教壁画具有同步进展的特点相互参照、比较。

3、中国现代壁画在题材内容、艺术形式、制作方法上有特别大进展,能够作为教学的参照。

教学过程:【一】导入:【二】展开鉴赏:提问:什么是壁画?讲述中国壁画的地位。

2、汉代墓室壁画:〔1〕分布:〔2〕内容:〔3〕观赏代表性墓室壁画。

3、南北朝时期墓室壁画:〔1〕概述:〔2〕具体赏析墓壁画。

〔3〕学生讨论比较墓壁画与汉代墓室壁画在画法和表现技巧的异同。

4、鉴赏区别画像石、画像砖〔1〕画像石:中国汉代的石刻画。

要紧用于墓室、墓前祠堂、石阙等墓葬建筑的建筑与装饰。

它产生于西汉,盛于东汉故又称汉画像石。

画像石要紧分布在山东、河南、江苏、陕西。

画像石的要紧内容可分为以下6类:①庄园经济条件下的生产劳动。

②表达墓主人仕宦身份、经历的礼仪与象征物。

有数量众多的车骑出行、射猎、谒见、属吏、武库、收租、讲学、建筑等画面。

③墓主生活。

有以人、物数量多为特点的燕居、宴饮、宾客、庖厨、乐舞、百戏、博弈等画面。

④历史故事和历史人物像。

⑤神话故事、祥瑞物象与天象图。

⑥各种以植物为母题的花纹和图案。

画像石内容因地而异。

如山东为历史故事、战争、刑徒,河南为天象、杂技、斗兽、收租,陕西为农作、祥瑞物象、云气蔓草,江苏为纺织、犁耕,四川为宴饮、伏羲、女娲等。

画像石艺术风格是构图方式、造型特点、雕刻技法统一的表达。

要紧的构图方式遵从了传统法那么,即以平面的散点和分层方式布局,形象按上下层次、左右关系获得在空间中的位置,没有提供向纵深延伸的暗示。

壁画艺术:墓室壁画的丧葬文化探讨西汉早中期的壁画墓墓葬装饰的历史,至少可以追溯到殷商时期.由于商周时期的墓葬结构还未一种“建筑",因此这一时期的墓葬装饰仅仅是简单的装饰。

墓室壁画作为墓葬建筑装饰形式的一种,大约肇始于战国末年,经过长期,在西汉中期以后才逐渐流行。

西汉早中期是我国壁画墓葬酝酿、和的重要时期.受考古发掘材料的限制,目前仅发现河南永城芒砀山柿园壁画墓和南越王石室墓两座。

ﻭ芒砀山的汉墓设计独具特色,面积庞大且“斩山为廊、穿石为藏"。

在生产力极其低下的中,规模巨大的工程让我们无法想象是如何完成的。

更重要的是这些地下皇宫的时期比明十三陵要早1300年,而且建筑的面积规模远远胜出四倍。

伟大的诗人李白曾有诗篇进行高度赞扬:“万人凿盘石,无由达江浒。

君看石芒砀山,掩泪悲千古”。

如果从梁孝王算起的话,足有八代九王及王后葬于此,这些的地下墓葬皇宫被当今的中外学者们誉为“天下石室第一陵”.在壁画墓的发掘中具有重大的发现,就是墓室彩色巨幅壁画《四神图》,它的发现成为我国唯一一幅西汉早期的墓室壁画,具有重大研究价值。

经学者研究表明,该壁画的年代比敦煌壁画还要早630多年。

《四神图》彩色大型壁画出土于芒砀山柿园壁画墓[1].芒砀山柿园壁画墓俗称柿园汉墓,位于XX市芒砀山的保安山南部的余坡,全长达95.7米。

全墓由墓道、甬道、主室、巷道以及各个侧室组成,墓室内建有排水系统。

墓道长60米、宽5。

5米,分、西两段;西段长30米,位于山体之上,地面全部用褐色纯净土夯筑;段为凿山而建,南北两壁上下垂直;在墓道的尽头、甬道门前,有一西长10。

5米、南北宽4.56米、深1。

3米的长方形石坑.段墓道内用长方形石块封填。

甬道西全长23.6米、南北宽2.4米、高2。

06米。

甬道口设有门道。

门道进深1.84米、南北宽2.85米、高2.32米;甬道呈斜坡状,西高低,顶与底平行倾斜,南北两壁垂直;甬道尽头有设一长 5.1米、高2。

92品质生活·鉴赏家繁峙南关村东北壁繁峙南关村西南壁水泉梁墓室北壁局部壁上观:山西古壁画艺术文/任重 图/上海博物馆北朝与宋金元两个时期的山西地区,有很深的民族融合历史轨迹,描绘了民族文化碰击与交融的壮观场面。

上海博物馆与山西博物院共同策划举办的“山西博物院藏古代壁画艺术展”,珍选山西博物院珍藏的这两个时期的十二组共八十九件墓葬壁画作品,是目前国内规模最大的一次壁画艺术原作特别展览。

天似穹庐山西又称“三晋”,简称“晋”,因地处太行山之西而得名。

山西省域的历史文化,一般通称为“三晋文化”。

三晋文化是中华民族的发祥地之一,有确切文字记载的历史达三千年,是“华夏文化的摇篮”,也有“中国古代文化博物馆”之称。

文博界有一说“地下文物看陕西,地上文物看山西”,这其中也能体会山西地上文物的博大。

山西因气候条件良好,现存古建筑有两万八千余处,当中就包含了全国仅存的唐代及五代木结构建筑。

地处黄土高原,北接蒙古草原,自汉代以来,随着北方游牧民族的不断进入,草原文化与中原传统的农耕文化间不断发生冲突与融合。

魏晋南北朝历经三百多年,朝代更迭频繁,政治格局历经由统一到分裂,又由分裂回归统一的过程。

在这个过程中,汉族政权南移,山西一带的主体力量,是匈奴、鲜卑、羯等北方草原民族的政权。

《敕勒歌》吟“天似穹庐,笼盖四野”,仿佛唱出了北方民族向中原地区迈进的脚步声。

黄土之上,天地间风起云涌,战火纷北朝的山西壁画是对中国绘画史一个缺失环节的弥补。

中国画到魏晋南北朝进入了初步成熟阶段。

但是,这一时期的绘画作品却没有能够留存下来。

我们只能看到墓室壁画。

——山西博物院院长张元成93品质生活·鉴赏家阳泉东村东北壁飞。

在这片土地上,汉族、鲜卑族及其他各个民族汇聚一堂,经过一番金戈铁马、兵戎相见的激烈纷争,当干戈化作玉帛之时,民族文化已完成了蜕变,又一次绽放着夺目的光芒。

壁画是一种依附于建筑体上的视觉艺术形式,山西有70%以上的古代壁画遗存是国家级文物保护单位。

墓室壁画 开放分类:历史壁画文化文物科技

古人借助丹青文彩来装饰陵寝梓宫,表现生死祈祥、魂魄神仙的观念起于厚葬风气盛行的年代。秦汉以前的墓室,绘在壁面上的只见有几何形的简单纹样,这些绘在墓室中的图案纹样,若与孔子和屈原所见当时王侯公卿庙堂的“宫墙文画”作比较,题材和画法都要简单得多,几不足道,但它的出现,不仅意味着古代墓室壁画有着更早的历史起点,更意味着一个关系到民族生命意识和社会习俗的主使观念开始进入地下,在墓室梓宫中一路铺陈,演绎着阶段性的规律。 编辑摘要

目录 [隐藏 ]

1 汉魏墓室壁画 2 两晋南北朝时期墓室壁画 3 隋唐墓室壁画 4 五代两宋墓室壁画 5 辽、金、西夏墓室壁画 6 元明清时期墓室壁画

墓室壁画 - 汉魏墓室壁画

侍者图 秦始皇统一六国,接过战国诸子阴阳五行、道家神仙思想,生作寻仙之游,死起厚葬之风,他那满藏奇器珍怪的陵寝,即是“上具天文,下具地理”的地下宫殿。汉承秦制。汉武帝尤敬鬼神,更热衷于神仙方士之言,长生久视之术,进一步掀起了“视死如视生”的时代风尚。汉代将先秦以来的魂魄观念、神仙信仰、阴阳学说和天人感应等思想再加整合与创造,形成了一套集功能、习俗乃至思想观念为一体的葬制葬俗以及与之相配合的图像。用这些图像装饰的帝王陵和贵族墓不仅有了如地上宫殿般的效果,而且具备了趋利避害,福寿神仙,荫庇子孙的特殊功能。 西汉前期的壁画墓经考古发掘的有两座,即广州象岗山南越王墓和河南商丘柿园芒砀山梁王墓,墓主人均係分封一方的诸侯王。南越王墓葬年代在汉武帝元朔末至元狩初年(公元前122年前后),墓葬规格虽高,但绘饰壁画却甚为简单,仅在石门、前室四壁及顶石上发现了朱、墨两色绘出的云纹图案,没有发现具有主题内容的壁画。属于西汉前期的典型壁画墓,当数芒砀山梁王陵。芒砀山西汉梁王陵 位于河南商丘市东约90公里处,陵墓係“斩山为郭,穿石为藏”的大型多室崖墓 。主室前区顶部绘一条蜿蜒长达5米、首南尾北的巨龙,头角身翼,龙舌捲衔怪兽,左右画朱雀、白虎,或为四灵的早期形式。梁王墓壁画色彩浓丽,形象夸张,具有很强的装饰意味,壁画图像明显还带有楚地绘画风格的痕迹。

西汉后期代表性的壁画墓,集中在洛阳和西安两地。洛阳地当历史上的中原腹地,又为九朝故都,历史文化遗存丰厚。洛阳考古发掘的西汉后期壁画墓有,烧沟61号壁画墓,卜千秋壁画墓,浅井头壁画墓等。壁画分布在主室顶部、前后山墙和隔梁上,有一砖一画的形制,也有多砖拼绘的横幅式构图,还有塑绘结合的画面。壁画题材多见驱傩逐疫,祥瑞升仙以及历史人物,图像真实地反映了西汉时期的丧葬观念和社会习俗。汉代葬仪中用傩仪,沿用先秦方相氏驱傩的习俗,以保护死者不受山林惊怪的侵扰。汉人重傩仪,更将驱傩的场景画在了墓室中。 这一现象对探讨两汉之际死生观念的转变有着重要的意义。

洛阳以西的西安,曾是西汉王朝和新莽时期的都城,当时的政治和文化中心。在渭水两岸的京畿陵区分布有这个时期高规格的墓葬, 目前已发现西汉时期的壁画墓,重要者有西安交通大学附小西汉晚期墓、西安理工大学壁画墓和西安南郊曲江池1号墓。二十八宿天象图按内外圆分别构画,内圆画流云、金乌太阳和月中玉兔蟾蜍,外圆画青龙、白虎、朱雀、黄蛇和与之相配的二十八宿, 附带用人物、动物形象来标识各宿的名称。圆环外绘彩云翔鹤。后壁绘羽人持灵芝引导墓主灵魂升天,下有鹿鹤。壁画构图饱满,色彩明丽斑斓。所用双线填色的方式和勾连纹样的组合形态,也可看出前后相继的风格脉络。

太一阴阳图 王莽篡立改元,推行新政,丧葬制度与习俗略有改变。属于这一时期的壁画墓以陕西千阳汉墓、咸阳龚家湾1号墓、洛阳金谷园新莽壁画墓、偃师辛村壁画墓为代表。壁画题材在西汉四灵祥瑞、引魂升仙的图像基础之上,又增加了宴饮庖橱、车马游猎、乐舞百戏、神仙偶像等新的内容并呈现流行的趋势。 西汉的丧葬习俗和墓葬壁画经过王莽朝的转变,在东汉厚葬糜费风气日渐盛行之际,原已具备表达丧葬功能的壁画图像得到进一步地拓展,宣扬死者生前殊荣的图景与仙国盛宴的图像成为装点墓室普遍热衷的题材。从已发现的30多座东汉壁画墓来看,以洛阳为中心,中原北方地区的东汉壁画墓得风气之先,波及范围则远至辽东和河西边地。

中原北方地区的东汉壁画墓集中在河南、河北及周边地区。河南发现有洛阳北郊石油站壁画墓、洛阳机车工厂壁画墓、洛阳西工壁画墓 、洛阳第3850号壁画墓、洛阳偃师杏园村壁画墓、 新安铁塔山壁画墓、洛阳朱村汉魏壁画墓、密县打虎亭2号画像石壁画墓、密县后土郭1、2、3号画像石壁画墓、荥阳苌村壁画墓;河北有望都1、2号壁画墓、安平逯家庄壁画墓;其它地区陆续发现的东汉壁画墓有:山西夏县王村壁画墓、山东济南青龙山壁画墓、江苏徐州黄山陇壁画墓;安徽亳县董园村1、2号画像石壁画墓。

繁荣的中原地区文化在丝绸之路开通以后的设郡屯田和汉末板荡之秋的移民风潮之际,传到河西、辽阳等边疆地区,因此这个时期边疆地区的壁画墓也呈现出较浓厚的中原文化特点。河西汉魏壁画墓主要分布在武威一地。 同属边地的内蒙古,在托克托与和林格尔两地先后发现有东汉时期的壁画墓。 墓室壁画 - 两晋南北朝时期墓室壁画

娄叡墓壁画 两晋壁画墓在结构上沿用东汉晚期的形制,壁画图像出现了最具有时代特征的墓主持麈尾像。麈尾是曹魏正始以来清谈玄学之士的随持之物,故当时又将清谈称作“麈谈”。在社会时尚风气的标榜之下,持麈尾的人物形象进入到了墓葬中,成为晋墓壁画中流行的新题材。 考古发现的墓主麈谈像在南边有云南昭通的霍承嗣墓,北边见于北京石景山八角村西晋墓和辽阳上王家村东晋墓,更远甚至到达朝鲜半岛。朝鲜安岳东晋永和十三年(公元357年)冬寿墓和德兴里广开土王永乐十八年(公元408年)幽州刺史墓中都绘有墓主麈谈像,可见其风气的流布范围。两晋丧乱之际,中原板荡,大量人口向河西和辽东迁徙,中原地区墓室装饰的风气也随之迁移到这些地区。这一时期的壁画墓在东北和西北有较集中的发现,西北沿河西走廊直抵吐鲁番,东北则有辽阳和高勾丽壁画墓的发现。

河西走廊魏晋壁画墓已发现近50座,多用小砖砌筑,一类是製作讲究的壁画墓,另一类是以一砖一画或多砖一画为形式的砖画墓。壁画墓以酒泉丁家闸晋墓群为代表,其中5号墓属于十六国时期保存最完好的大型壁画墓。砖画墓作画的程序相对简单,通常是在砖面上用白粉涂底,然后用墨线勾出轮廓,再填入赭石、朱红和石黄等色,用笔简率松动,色彩单纯,造型粗放而传神。河西魏晋壁画墓以河西走廊中西部最为集中,分布在东起武威,西抵敦煌一线,以酒泉、嘉峪关和敦煌等地艺术水平最高。

鸭绿江中游、浑江流域是高句丽民族的发祥地。20世纪前期日本学者发现的重要壁画墓有角觝塚、舞踊塚、和龟甲塚等八处。集安高句丽古墓群的第二次集中发现是在20世纪60年代以后。中国考古学者调查发掘高句丽古墓群19处、810余座,重新清理了被日本人打开过的五盔坟5号墓 、洞沟17号墓、洞沟12号墓 ,新发现了多处精美的壁画。

晋代壁画墓在辽东郡首府(辽宁辽阳)仍有不少遗存,以王家村和三道壕1、2号墓为代表。十六国时这里先后建立了前燕、后燕、北燕政权,政治文化中心逐渐转向都城龙城(今辽宁朝阳)。三燕是鲜卑慕容氏和鲜卑化的汉族冯氏建立的政权,文化传统与汉族有别。壁画墓有朝阳的北庙村1号墓(沟门子晋墓)、大平房1号墓 、十二台营子乡袁台子村墓以及北票的冯素弗墓。

南北朝时期,因地方世家大族在政治上的作用,使得文化的地域色彩日渐明显。晋室南迁之后,南方因其地理气候和社会习俗的原因,墓室多用模印砖画。北方中原地区因鲜卑族入主中原,汉晋时期旧有的葬制葬俗也在发生变化。北朝墓葬形制的一个突出特点是墓室结构的简化,东汉复杂的多室墓被长斜坡墓道单室墓取而代之。北朝后期皇室贵族墓出现了巨幅的墓道壁画,墓室中则以表现墓主夫妇宴饮出行为壁画主题。北魏分裂之后,墓室壁画大致可分为西魏-北周和东魏-北齐两个区域,东魏-北齐壁画的艺术水平较高。

北魏曾三迁其都,力微三十九年(公元258年)定都盛乐(今内蒙古和林格尔),道武帝拓跋珪天兴九年(公元398年)建都平城(今山西大同),太和十七年(公元493年)孝文帝迁都洛阳。在三个建都之地,目前已发掘的帝王陵都没见壁画留存,在都城周围发现的壁画墓也为数不多。 徐显秀墓壁画 西魏、北周迁都于长安,帝王陵及贵族墓葬中较少发现壁画。陕西咸阳北周武帝的孝陵不见壁画的绘製。陕西地区发现西魏、北周壁画墓的地点有咸阳的胡家沟、底张湾及华县等地,墓葬的规格不高,壁画保存状况亦不甚理想。北周壁画墓引起学术界重视的是宁夏固原北周天和四年(公元569年)柱国大将军、大都督、原州刺史、河西公李贤墓 ,这是一座长墓道的单室墓,壁画分布在墓道和墓室中,现存的壁画没有发现表明墓主人身份的仪仗和墓主人的生活场景,只有墓道两壁的武士和墓室四壁的伎乐女侍,皆是单人独立的画面。

东魏、北齐首都邺城所在地的河北磁县,境内存有民间传说的曹操七十二疑冢,1957年考古发掘的讲武城1号墓和56号壁画墓属于其中的两座,结果证明是北齐的壁画墓。1970年代以后,磁县又先后发现了东魏、北齐皇室及贵胄的高规格墓葬,重要的如北齐骠骑大将军、赵州刺史尧峻墓,北齐文昭王高润墓,东魏茹茹公主墓,湾漳北齐大墓等。

与邺城高齐政权息息相关的山西太原,原是高欢的发迹地,北齐的第二个政治中心。这里从70年代开始也陆续发现了一批高规格的北齐壁画墓,1973年发现的定州刺史、顺阳王库狄洛墓;1979年清理发掘的右丞相、东安郡王娄叡墓;1987年在太原南郊金胜村发现的北齐后期的壁画墓;2000年太原东郊王家峰发现的北齐大将军徐显秀墓等。太原发现的壁画墓比起邺城来在规格上略低,但艺术水平却毫不逊色,可与河北磁县北齐壁画墓相争高。

东魏、北齐立国都短,文献所记关于北齐的艺术,因没有更多的实物保存流传,长期以来对其面貌的认识并不十分清楚,以磁县、太原为中心区的东魏、北齐壁画墓的系统发现,不仅填补了东魏、北齐艺术的空白,而且对于观察隋唐文物制度和艺术来源提供了重要的线索。 墓室壁画 - 隋唐墓室壁画