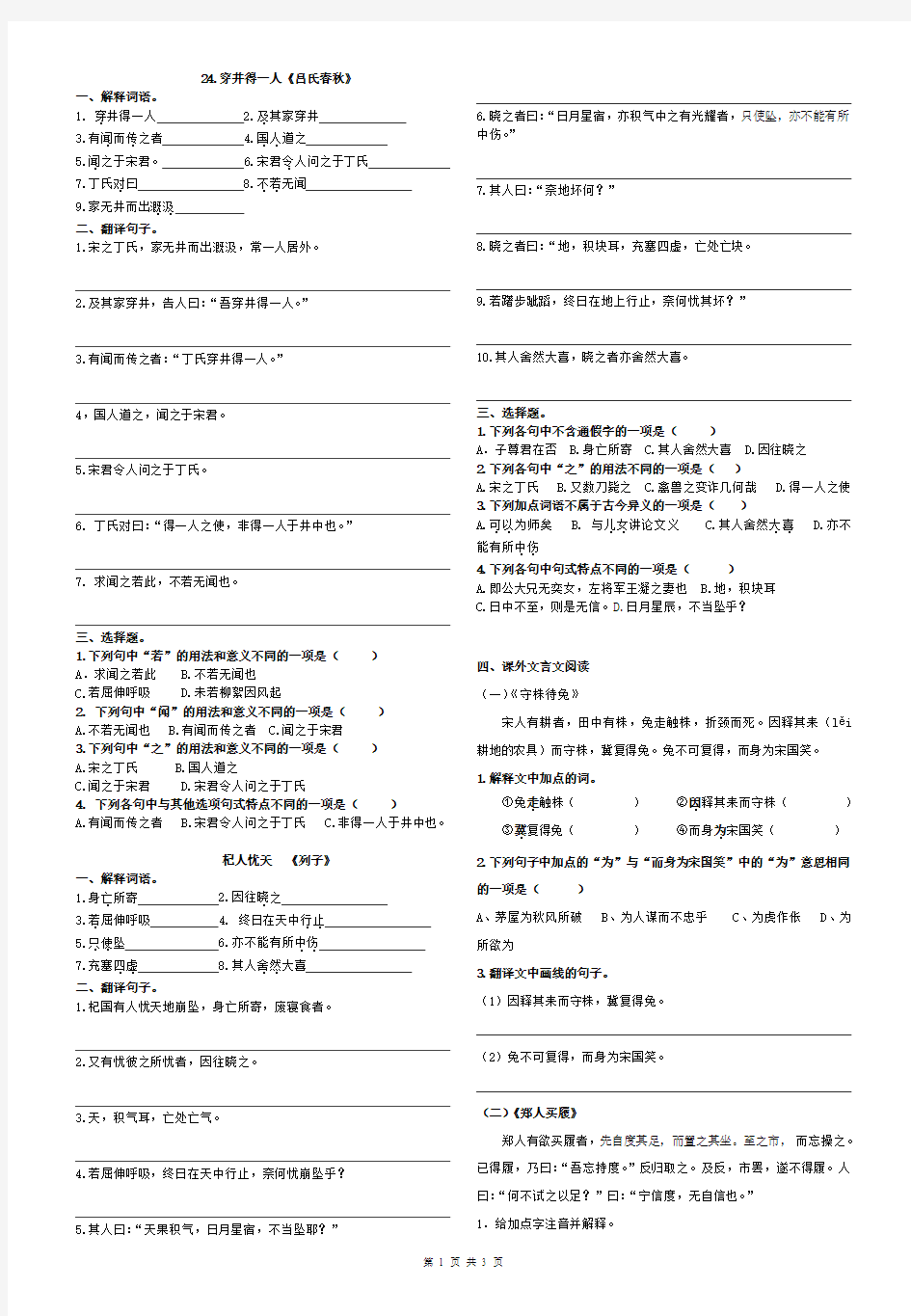

24.穿井得一人《吕氏春秋》

一、解释词语。

1. 穿.井得一人

2.及.其家穿井

3.有闻.而传.之者

4.国人

..道之

5.闻.之于宋君。

6.宋君令.人问之于丁氏

7.丁氏对.曰 8.不若

..无闻

9.家无井而出溉汲

..

二、翻译句子。

1.宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

2.及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”

3.有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。”

4,国人道之,闻之于宋君。

5.宋君令人问之于丁氏。

6.丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”

7.求闻之若此,不若无闻也。

三、选择题。

1.下列句中“若”的用法和意义不同的一项是()

A.求闻之若此 B.不若无闻也

C.若屈伸呼吸

D.未若柳絮因风起

2. 下列句中“闻”的用法和意义不同的一项是()

A.不若无闻也

B.有闻而传之者

C.闻之于宋君

3.下列句中“之”的用法和意义不同的一项是()

A.宋之丁氏

B.国人道之

C.闻之于宋君

D.宋君令人问之于丁氏

4. 下列各句中与其他选项句式特点不同的一项是()

A.有闻而传之者

B.宋君令人问之于丁氏

C.非得一人于井中也。

杞人忧天《列子》

一、解释词语。

1.身亡.所寄

2.因往晓.之

3.若.屈伸呼吸

4. 终日在天中行止

..

5.只使

..坠 6.亦不能有所中伤

..

7.充塞四虚

.. 8.其人舍然

..大喜

二、翻译句子。

1.杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。

2.又有忧彼之所忧者,因往晓之。

3.天,积气耳,亡处亡气。

4.若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?

5.其人曰:“天果积气,日月星宿,不当坠耶?”

6.晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。”

7.其人曰:“奈地坏何?”

8.晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。

9.若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?”

10.其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

三、选择题。

1.下列各句中不含通假字的一项是()

A.子尊君在否 B.身亡所寄 C.其人舍然大喜 D.因往晓之

2.下列各句中“之”的用法不同的一项是()

A.宋之丁氏

B.又数刀毙之

C.禽兽之变诈几何哉

D.得一人之使

3.下列加点词语不属于古今异义的一项是()

A.可以

..为师矣 B. 与儿女

..讲论文义 C.其人舍然大喜

.. D.亦不

能有所中伤

..

4.下列各句中句式特点不同的一项是()

A.即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也

B.地,积块耳

C.日中不至,则是无信。

D.日月星辰,不当坠乎?

四、课外文言文阅读

(一)《守株待兔》

宋人有耕者,田中有株,兔走触株,折颈而死。因释其耒(lěi 耕地的农具)而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。

1.解释文中加点的词。

①兔走.触株()②因.释其耒而守株()

③冀.复得兔()④而身为.宋国笑()

2.下列句子中加点的“为”与“而身为宋国笑”中的“为”意思相同的一项是()

A、茅屋为秋风所破

B、为人谋而不忠乎

C、为虎作伥

D、为所欲为

3.翻译文中画线的句子。

(1)因释其耒而守株,冀复得兔。

(2)兔不可复得,而身为宋国笑。

(二)《郑人买履》

郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度。”反归取之。及反,市罢,遂不得履。人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也。”

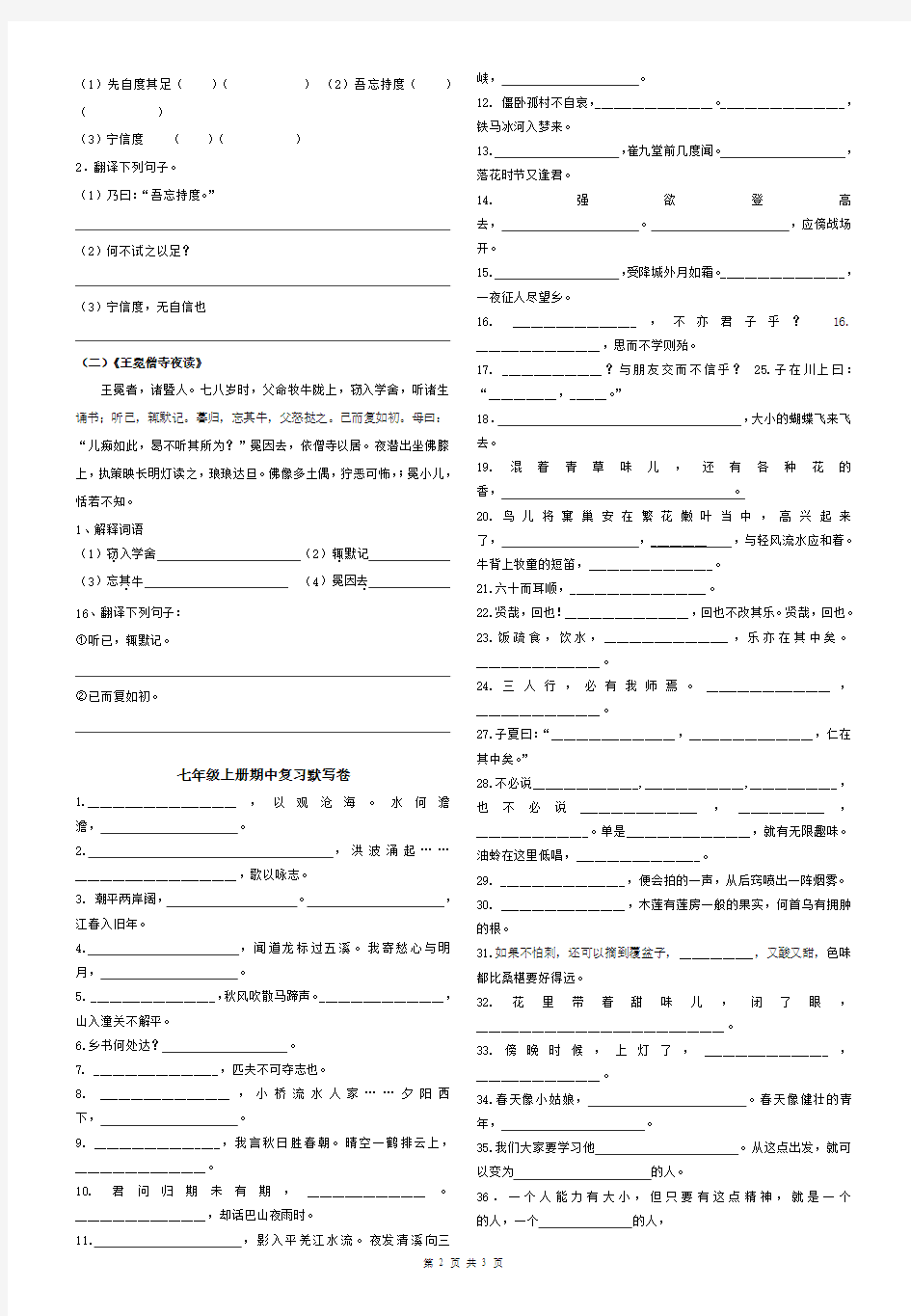

1.给加点字注音并解释。

(1)先自度其足()()(2)吾忘持度()()

(3)宁信度()()

2.翻译下列句子。

(1)乃曰:“吾忘持度。”

(2)何不试之以足?

(3)宁信度,无自信也

(二)《王冕僧寺夜读》

王冕者,诸暨人。七八岁时,父命牧牛陇上,窃入学舍,听诸生诵书;听已,辄默记。暮归,忘其牛,父怒挞之。已而复如初。母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去,依僧寺以居。夜潜出坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。佛像多土偶,狞恶可怖,;冕小儿,恬若不知。

1、解释词语

(1)窃.入学舍(2)辄.默记

(3)忘其.牛(4)冕因去.

16、翻译下列句子:

①听已,辄默记。

②已而复如初。

七年级上册期中复习默写卷

1.________________________,以观沧海。水何澹澹,。

2. ,洪波涌起……__________________________,歌以咏志。

3. 潮平两岸阔,。,江春入旧年。

4. ,闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月,。

5. ____________________,秋风吹散马蹄声。____________________,山入潼关不解平。

6.乡书何处达?。

7. ____________________,匹夫不可夺志也。

8. _____________________,小桥流水人家……夕阳西下,。

9. ____________________,我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上,_____________________。

10. 君问归期未有期,___________________。_____________________,却话巴山夜雨时。

11. ,影入平羌江水流。夜发清溪向三峡,。

12. 僵卧孤村不自哀,___________________。____________________,铁马冰河入梦来。

13. ,崔九堂前几度闻。,落花时节又逢君。

14. 强欲登高去,。,应傍战场开。

15. ,受降城外月如霜。____________________,一夜征人尽望乡。

16. ____________________,不亦君子乎?16. ____________________,思而不学则殆。

17. ________________?与朋友交而不信乎?25.子在川上曰:“___________,______。”

18.,大小的蝴蝶飞来飞去。

19.混着青草味儿,还有各种花的香,。

20.鸟儿将窠巢安在繁花嫩叶当中,高兴起来了,,_________ ,与轻风流水应和着。牛背上牧童的短笛,____________________。

21.六十而耳顺,______________________。

22.贤哉,回也!____________________,回也不改其乐。贤哉,回也。

23.饭疏食,饮水,____________________,乐亦在其中矣。____________________。

24.三人行,必有我师焉。____________________,____________________。

27.子夏曰:“____________________,____________________,仁在其中矣。”

28.不必说_________________,________________,______________,也不必说___________________,______________,__________________。单是____________________,就有无限趣味。油蛉在这里低唱,____________________。

29. ____________________,便会拍的一声,从后窍喷出一阵烟雾。

30. ____________________,木莲有莲房一般的果实,何首乌有拥肿的根。

31.如果不怕刺,还可以摘到覆盆子,____________,又酸又甜,色味都比桑椹要好得远。

32.花里带着甜味儿,闭了眼,________________________________________。

33.傍晚时候,上灯了,____________________,____________________。

34.春天像小姑娘,。春天像健壮的青年,。

35.我们大家要学习他。从这点出发,就可以变为的人。

36.一个人能力有大小,但只要有这点精神,就是一个的人,一个的人,

一个的人,一个的人,一个的人,

37.夫君子之行,,。

38.非淡泊无以明志,。

39.夫学须静也,才须学也,,。

40. ,险躁则不能治性。

41.年与时驰,,,,,。

42.远远地街灯明了,。,。

43. ,定然有美丽的街市。,。

44.你看,,,。

45.我想他们此刻,,不信,,。

46.白昼有一条神秘的航线,,,。

47. ,或停靠于云的海岸,,。

48.但在它驶近黑暗的时候,,,。

49.,我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上,。

51. ,。

,却话巴山夜雨时。

53. ,。

,铁马冰河入梦来。

54. ,。

,山入潼关不解平。

《穿井得一人》教案 (人教版七年级上册) 教材、学情分析: 本单元是以想象为主题的单元,包含了童话、诗歌、神话和寓言,引人遐思,给人启迪。《穿井得一人》是一篇寓言,体现了寓言的讽喻特色,在网络自媒体时代,它仍然有着积极的现实意义,另外它也是一篇文言文,文言实词的教学也应得到相应重视。 教学目标: 1.积累常见文言实词:穿、汲、及、闻、道、对、国。 2.解读文本,理解寓言内涵。 3.联系生活,防微杜渐。 教学重难点 解读文本,理解寓言内涵。 教学准备 文本准备:《苏东坡传》、《弟子规》。课件准备:PPT。 资料准备:借助网络、小写作。 教学时数:1课时 教学过程

一、经典诵读,解题入文 凡出言,信为先,诈与妄,奚可焉? 话说多,不如少,惟其是,勿佞巧。 奸巧语,秽污词,市井气,切戒之。 见未真,勿轻言,知未的,勿轻传。 穿井得一人《吕氏春秋》吕不韦 二、诵读课文,整体感知 (一)诵读,释义 (1)分角色朗读:叙述、丁氏、闻而传之者、国人。 (2)朗读者说说三句的意思: 丁氏:吾穿井得一人。 闻而传之者:丁氏穿井得一人。 真相:得一人之使,非得一人于井中也。 (3)再朗读 (二)抓起因,明晓文脉 宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。 ——他们家为什幺挖井?溉汲、居。 (三)小结:丁家打了一口井,不必像以前那样专门有一个人去打水了,节省了一个人的劳力,相当于家里多了一个人。 三、依文解言,判断案情

(一)合作探究:小组探究:宋国的国君决定追究这起谣言的责任人。你是断案大臣,你觉得:谁应该为这起谣言负责? 讨论后,请同学上黑板写出结论 1.学生板书: 丁氏: 真相: 闻而传之者: 宋君: 2.教师总结:①丁氏:是起因。对挖井后节省了一个人的劳力,表述不清。知错能改。②闻而传之者:未经调查分析就传播开去。③国人:似乎也乐于接受这种离奇的传闻,才越传越广。④ 宋君:不人云亦云,调查事件源头,获得真相。 (二)依文解言:哪些关键词能体现他们的责人? 宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏。丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。 重点词:告、闻而道、对、国、使。

《穿井得一人》《杞人忧天》阅读迁移练习 穿井得一人 宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者曰:“丁氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏。丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。 杞人忧天 杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:“天,积气耳,无处无气。若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?” 其人曰:“天果积气,日、月、星宿,不当坠耶?” 晓之者曰:“日、月、星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。” 其人曰:“奈地坏何?” 晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。若躇步跐蹈?终日在地上行止,奈何忧其坏?” 其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。 一、给下列加点字注音 溉汲 ..()杞.国()崩坠.()废寝.食() 星宿.()耶.()光耀.()充塞.() 躇.步()跐蹈 ..()舍.然() 二、解释下列加点字词 1.家无井而出溉汲 ..()2.常.一人居.外()() 3.及.其家穿.井()() 4.吾穿井得.一人() 5.非得.一人于井中也() 6.国人道.之() 7.闻.之于宋君()8.宋君令.人问之于.丁氏()() 9.身亡.所寄.()()10.废寝 ...之()()() ..食者.()()()11.因往晓 12.天,积气耳 ...()()13.若.屈伸呼吸() 14.终日 ..坠() ..()()15只使 ..在天中行止 16.积块 ..() ..耳()17.亦不能有所中伤 18.晓之者亦.舍然.大喜()() 三、翻译下列句子 1、家无井而出溉汲,常一人居外。 2、有闻而传之者曰:“丁氏穿井得一人。” 3、得一人之使,非得一人于井中也。 4、求闻之若此,不若无闻也。 5、又有忧彼之所忧者,因往晓之 6、若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎? 7、只使坠,亦不能有所中伤。 8、地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。 9、其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

24.穿井得一人《吕氏春秋》 一、解释词语。 1. 穿.井得一人 2.及.其家穿井 3.有闻.而传.之者 4.国人 ..道之 5.闻.之于宋君。 6.宋君令.人问之于丁氏 7.丁氏对.曰 8.不若 ..无闻 9.家无井而出溉汲 .. 二、翻译句子。 1.宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。 2.及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。” 3.有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。” 4,国人道之,闻之于宋君。 5.宋君令人问之于丁氏。 6.丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。” 7.求闻之若此,不若无闻也。 三、选择题。 1.下列句中“若”的用法和意义不同的一项是() A.求闻之若此 B.不若无闻也 C.若屈伸呼吸 D.未若柳絮因风起 2. 下列句中“闻”的用法和意义不同的一项是() A.不若无闻也 B.有闻而传之者 C.闻之于宋君 3.下列句中“之”的用法和意义不同的一项是() A.宋之丁氏 B.国人道之 C.闻之于宋君 D.宋君令人问之于丁氏 4. 下列各句中与其他选项句式特点不同的一项是() A.有闻而传之者 B.宋君令人问之于丁氏 C.非得一人于井中也。 杞人忧天《列子》 一、解释词语。 1.身亡.所寄 2.因往晓.之 3.若.屈伸呼吸 4. 终日在天中行止 .. 5.只使 .. ..坠 6.亦不能有所中伤 7.充塞四虚 ..大喜 .. 8.其人舍然 二、翻译句子。

1.杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。 2.又有忧彼之所忧者,因往晓之。 3.天,积气耳,亡处亡气。 4.若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎? 5.其人曰:“天果积气,日月星宿,不当坠耶?” 6.晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。” 7.其人曰:“奈地坏何?” 8.晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。 9.若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?” 10.其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。 三、选择题。 1.下列各句中不含通假字的一项是() A.子尊君在否 B.身亡所寄 C.其人舍然大喜 D.因往晓之。 2.下列各句中“之”的用法不同的一项是() A.宋之丁氏 B.又数刀毙之。 C.禽兽之变诈几何哉 D.得一人之使 3.下列加点词语不属于古今异义的一项是() A.可以 .. D.亦不能有所中伤 .. ..讲论文义 C.其人舍然大喜 ..为师矣 B. 与儿女 4.下列各句中句式特点不同的一项是() A.即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 B.地,积块耳 C.日中不至,则是无信。 D.日月星辰,不当坠乎?默写卷 1.________________________,以观沧海。水何澹澹,。 2. ,洪波涌起……________________,歌以咏志。 3. 潮平两岸阔,。,江春入旧年。 4. ,闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月,。

中高考复习精品,为中高考保驾护航!祝您金榜提名! 爱心 责任 奉献 穿井得一人阅读及答案 宋之丁氏家无井,而出溉汲,常一人居外①。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者曰:“丁氏穿井得一人。”国人道之②,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使③,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。 导读:传言不可轻信,要实事求是。尤其“以讹传讹”更要不得。 注释:①常一人居外:经常派一个人在外面。②国人道之:全国人都在说这件事。③得一人之使:意思是说,家里打了井,不必再派人到外面打水,节约一个劳动力,等于多得到一个人使用。 精练 一、解释加点的词 1.及.其家穿井( ) 2.国人道.之( ) 3.不若.. 无闻也( ) 二、辨析下列“得”字的用法 1.吾穿井得一人 ( ) 2.寻向所志,遂迷,不复得路 ( ) 3.今日有,明日去,吾不得而见之矣! ( ) 三、翻译 1.国人道之,闻之于宋君。 _________________________ 2.得一人之使,非得一人于井中也。 ______________________ 四、“穿井得一人”的故事告诉我们________________的危害。 穿井得一人 宋国有个姓丁的,家中没有井,只好到外边去洗涤、打水,经常要一个人居住在外面。等到他家打了井,告诉人家说:“我家打井得了一个人。”有人听到这句话,就传出去说:“丁家打井得了一个人。”全国的人都在说这件事,后来被宋国的国君听到了。他就派人向那个姓丁的人家查问,姓丁的人回答说:“我家打了一口井,多得了一个劳动力使用,并不是从井里挖出一个人。”像这样听到传闻,还不如不听。 一、1.等到 2.说、讲 3.不如 二、1.得到、获得 2.找到 3.能够 三、1.全国人都在说这件事,被宋君听到。 2.多得到一个人使用,不是从井里挖出一个人。 四、以讹传讹

《穿井得一人》同步练习 宋之丁氏,家无井而.(于是、就)出溉.(灌溉)汲.(从井里打水),常一人居.(停留)外。及.(待,等到)其家穿.(挖)井,告.(告诉)人曰:“吾穿井得一人。”有闻.(听到)而传.(传播)之者:“丁氏穿井得一人。”国人道.(讲述)之(代词,指“丁氏穿井得一人”一事),闻.(使知道)之于.(被)宋君。宋君令人问之于.(向)丁氏。丁氏对.(回答)曰:“得一人之使.(使唤),非得一人于.(在)井中也。”求.(听到)闻.(传闻)之若.(如、像)此,不若无闻.(听)也。 1.在()内解释加点字的意思。 2.用“/”给下面句子断句。 ①家无井而 / 出溉汲②有 / 闻而传之者③闻之于 / 宋君 ④宋君 / 令人问之于丁氏⑤非 / 得一人于井中也 3.用现代汉语翻译下面的句子。 ①宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。 宋国有户姓丁的人家,家里没有水井,需要出门到远处去打水浇田,常常有一人停留在外面。 ②有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。” 听了的人就去传播:“丁氏挖井挖到了一个人。” ③国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏。 举国上下的人都在谈论这件事,使宋国的国君知道这件事。宋国国君派人向丁氏问明情况。 ④丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。” 丁氏答道:“节省一个空闲的人的劳力,并非在井内挖到了一个活人。” ⑤求闻之若此,不若无闻也。 像这样听到传闻,还不如不听。 4.简答题。 (1)“丁氏穿井得一人”之所以会造成“以讹传讹”,你认为是什么原因? ①丁氏在一开始,表达就不是很清楚很明确;②传播的人在听到这个消息时,没有思考,没有辨析它的真伪,就直接传播了;③人们本身也就喜欢传播这种荒诞离奇的事。 (2)读了这则寓言,给你怎样的启发? ①凡事都要调查研究,仔细辨别,才能弄清真相。②谣言往往失实,只有细心观察,冷静思考,才能辨析真伪,得到真正的答案。③切不可轻信流言,盲目随从,人云亦云,否则就会闹出以讹传讹,三人成虎的笑话。 (3)读了这则寓言故事,你从故事中“丁氏”“宋君”“国人”身上分别学到了什么? 丁氏:我们说话时,要用准确具体的语言把意思表达清楚,不要让人造成误会。 宋君:听到离奇怪异的传闻,我们不要轻信,不要传播,要调查了解,实事求是地弄清楚事实真相。 国人:我们不要轻信传言,盲目随从,人云亦云,否则就会闹出“以讹传讹”的笑话。

文言文《穿井得一人》知识点整理(人教版) 文言文《穿井得一人》知识点整理 一、文学常识: 选自《吕氏春秋》书卷二十二《慎行论·察传》中的一段。《吕氏春秋》又名《吕览》是吕不韦组织门客所撰的一部杂家代表著作共26卷160篇。二、给加点的字注音:溉汲.. gài jí三、重点字词解释: 1.穿. 井得一人 2.溉汲.. 3.及. 其家穿井 4.国人道...之: 5.闻.之于宋君 6.问之于. 丁氏: 7.得一人之使. 8.丁氏对.曰 9. 求闻之若此.. 10.不若..无闻也四、词语分类归纳: 1.重要虚词。之 ①宋之.丁氏②有闻而传之. 者③国人道之.④闻之.于宋君⑤得一人之. 使⑥求闻之.若此其 ①及其.家穿井②其. 人曰③奈何忧其.坏于 ①宋君令人问之于.丁氏②非得一人于.

井中也 1 2.古今异义。 ①穿井得一人.②国人道之.③国人道之.五、重点句子翻译: 1.宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。 宋国有姓丁的人,家里没有井,而要到外边去打水浇田,经常委派一人在外面。 2.及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。” 等到他家打井,告诉别人说:“我家打井得到了一人。” 3.有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。” 有听到就去传播的人说:“丁家打井得到了一人。” 4.国人道之,闻之于宋君。 居住在国都中的人讲述这件事,使宋国的国君知道这件事。 5.宋君令人问之于丁氏。 宋国的国君就派人到丁家去问这件事。 6.得一人之使,非得一人于井中也。 得到一个人的劳力,并不是在井中得到一个人。 7.求闻之若此,不若无闻也。像这样听信传闻,不如不听。六、问题梳理: 1、《穿井得一人》寓意是什么?答:①道听途说不能轻信,不能盲从,更不能以讹传讹。

《穿井得一人》教学设计【教学目标】 1.知识与技能 (1)翻译《穿井得一人》,积累文言词语。 (2)分析故事情节。 (3)学习改写、编写寓言故事,进一步培养学生发散思维能力。 2.过程与方法 合作探究,理解寓言的寓义 3.情感态度与价值观 从故事中明确,对于生活中传闻,要以审慎的态度对待。 【教学重点】 1、积累文言词语。 2、用自己的话多角度概括寓意,培养发散思维能力。 【教学难点】 用自己的话多角度概括寓意,培养发散思维能力。 【教学方法】 合作、探究、交流 【课前准备】 多媒体课件 【课时安排】 一课时 【教学过程】 一、导入新课

1、听故事《三人成虎》,说说这个故事的寓义。 2、介绍《吕氏春秋》 《吕氏春秋》是在秦国丞相吕不韦主持下,集合门客们编撰的一部黄老道家名著。此书以道家思想为主干贯穿全书始终,融合各家学说。《吕氏春秋》集先秦道家之大成,是秦道家的代表作,全书二十六卷,一百六十篇,二十余万字。《吕氏春秋》分为十二纪、八览、六论,注重博采众家学说,以道家思想为主体兼采阴阳、儒墨、名法、兵农诸家学说而贯通完成的一部著作。但主要的宗旨属于道家。所以《汉书?艺文志》等将其列入杂家。高诱说《吕氏春秋》“此书所尚,以道德为标的,以无为为纲纪”,这说明最早的注释者早已点明《吕氏春秋》以道家为主导思想之特征。 二、初读课文整体感知 1.结合注释初读课文。 2.重点词语释义 溉汲:浇田、打水。居:停留。及:到了……的时候。 国人道之:居住在国都中的人都在讲述这件事。 闻之于宋君:使宋国的国君知道这件事。 问之于丁氏:向丁氏问这件事。于:介词;向、对。 使:使唤。吾:我家。对:回答。 不若:不如。穿井:打井。穿,挖掘,开凿。 闻:第一个“闻”是“听到”的意思,第二个“闻”是“使知道”的意思。 常一人居外:常常有一个人停留在外面。 3.整体感知 《穿井得一人》讲述了这样一个故事:宋国有家人打井节省了一个劳动力,被误传为从井中挖出了一个人。 二、合作交流重点深研 1.《穿井得一人》按事情发展的顺序叙述。有开端、发展、结局,但最后也未点出寓意。全文共分三层。

《穿井得一人》阅读题 第一篇含答案 宋之丁氏,家天并而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者“氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井也。”求闻之若此,不若无闻也。 7解释下列句中加点的词。(2分) 吾穿井得一人(挖井) 不若无闻也(不如) 及其家穿井( 到,等到) 国人道之(说,讲) 有闻而传之者 ( 听说 ) 闻之于宋君(使听到) 8用现代汉语翻译下列句子。(4分 国人道之,闻之于宋君。 居住在国都中的人都在讲述这件事,向宋国国报告这件事。 得一人之使,非得一人于井中也。 得到一个人的劳力,并非从井里得到了一个人 求闻之若此,不若无闻也 9穿井得一人的故事告诉我们“以讹传讹”的危害2分) 10.通过这个故事我们得到的启示是什么?(3分) 传言不要轻信,要实事求是。尤其“以讹传讹”更要不得。

第二篇 【甲】穿井得一人 【乙】庞葱与太子质于邯郸,谓魏王曰:“今一人言市有虎,王信之手?”王曰:“否。”“二人言市有虎,王信之乎?”王曰:“寡人疑之矣。”“三人言市有虎,王信之手?”王曰:“寡人信之矣。“庞葱曰:“夫市之无虎明矣,然而三人言而成虎。今邯郸去大梁也,远于市,而议臣者过于三人矣。愿王察之矣!”王曰:“寡人自为知。”于是辞行。而谗言先至,后太子罢质,果不得见。(选自《战国策·魏策》) 7.下列各组句子中,加点词意义相同的一项是(3分) (D) A.今邯郸去大梁也远于市/太丘舍去 B.王信之乎/与朋友交而不信乎 C.寡人自为知/屠自后断其股 D.而谗言先至/后狼止面前狼又至 8.下列各句与“王信之乎”中的“之”用法相同的一项是(3分) (C) A.久之,目似瞑 B.而两狼之并驱如故 C.有闻面传之者 D.夫君子之行 9.下列句子朗读节奏划分正确的一项是(3分)D A.家/无井而出溉汲 B.闻之于/宋君 C.杞国有人忧/天地崩坠 D.晓之者/亦舍然大喜 10.解释下列加点词的意思。(2分) (2)身亡所寄(无,没有)

《杞人忧天》练习 一、填空 、这个成语比喻。请写一个与“杞人忧天”近义的成语:。 二、重点词语解释 三、重点句子翻译 3、若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?” 4、其人曰:“天果积气,日、月、星宿,不当坠邪?” 5、日、月、星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。 7 四、课文内容理解 1、文中杞国人“忧天地崩坠”,因此“晓之者”从“天”“地”两方面加以开导。 就“天”解说的内容是_______________________________________________________; 就“地”解说的内容是_______________________________________________________。 2、杞人反复提出疑问说明了什么?。 3、文末“其人”“大喜”的原因是_______________________________________________; “晓之者”“大喜”的原因则是。 4、杞人为什么忧天?这则寓言嘲讽了什么样的人? 5、《杞人忧天》中的“晓之者”开导杞人的话是否科学?你如何评价? 6、人们常用“杞人忧天”讽刺那些不必要的担忧,也有人认为其中传达出强烈的忧患意识。你同意哪一种理解? 7、《杞人忧天》中主要运用了什么描写方法?分别刻画了怎样的形象?

穿井得一人宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人:“吾穿井得一人。”有闻而传之者曰:“丁氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。 1.解释下列句中加点的词。(2分) (1)家无井而出溉汲 ..( ) (2)及.其家穿井( ) 2.用现代汉语翻译下列句子。(4分) 国人道之,问之于宋君 得一人之使,非得一人于井中也 求闻之若此,不若无闻也 3.解释下列加点词语的含义。 (1)及.其家穿井及: (2)国人道.之道: (3)不若无闻.也闻: (4)家无井而出溉汲 ..溉: 汲: (5)身亡.所寄亡: (6)因往晓.之晓: (7)奈何 ..忧崩坠乎奈何: (8)只使 ..坠只使: 4.下列各句中,加点的“之”字意义和用法不同于其他三项的是:() A.国人道之. B.闻之.于宋君 C.得一人之.使 D.问之.于丁氏 5.划分下面句子的朗读节奏。 (1)得一人之使,非得一人于井中也。 (2)其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。 四、《穿井得一人》中,宋君为什么要派人向丁家询问这件事呢?短文讲述的故事告诉我们一个什么道理? 3.(1)待,等到。(2)讲述(3)听说(4)灌溉从井里取水(5)无,没有。(6)告知,开导。(7)为何,为什么。(8)纵使,即使 4.C 5.(1)得\一人之使,非\得一人于井中也。(2)其人\舍然大喜,晓之者\亦\舍然大喜。 四、因为宋君不太相信穿井得一人的事情。这个故事告诉我们对于道听途说的传言,万勿轻信,必须认真地思索,进行实际的考察,否则很容易把事情搞错。 五、内容:杞国有个人担忧天会塌下来,地会陷下去,自己的身体无处可藏,因而睡不着觉,吃不下饭。

七年级语文上册穿井得一人阅读及答案 宋之丁氏家无井,而出溉汲,常一人居外①。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者曰:“丁氏穿井得一人。”国人道之②,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使③,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。 导读:传言不可轻信,要实事求是。尤其“以讹传讹”更要不得。 注释:①常一人居外:经常派一个人在外面。②国人道之:全国人都在说这件事。 ③得一人之使:意思是说,家里打了井,不必再派人到外面打水,节约一个劳动力,等于多得到一个人使用。 精练 一·解释加点的词 1.及.其家穿井〖〗2.国人道.之〖〗3.不若 ..无闻也〖〗二·辨析下列“得”字的用法 1.吾穿井得一人〖〗 2.寻向所志,遂迷,不复得路〖〗 3.今日有,明日去,吾不得而见之矣!〖〗 三·翻译 1.国人道之,闻之于宋君。 _________________________ 2.得一人之使,非得一人于井中也。 ______________________ 四·“穿井得一人”的故事告诉我们________________的危害。 穿井得一人 宋国有个姓丁的,家中没有井,只好到外边去洗涤·打水,经常要一个人居住在外面。等到他家打了井,告诉人家说:“我家打井得了一个人。”有人听到这句话,就传出去说:“丁家打井得了一个人。”全国的人都在说这件事,后来被宋国的国君听到了。他就派人向那个姓丁的人家查问,姓丁的人回答说:“我家打了一口井,多得了一个劳动力使用,并不是从井里挖出一个人。”像这样听到传闻,还不如不听。 一·1.等到2.说·讲3.不如

二·1.得到·获得2.找到3.能够 三·1.全国人都在说这件事,被宋君听到。2.多得到一个人使用,不是从井里挖出一个人。 四·以讹传讹

《穿井得一人、杞人忧天》习题及答案【部编版七上第24课】 班级:姓名: 题型:【选择题】【重点句子翻译】【课外文言文阅读】 一、选择题: 1、下列句中“若”的用法和意义不同的一项是( C ) A.求闻之若此 B.不若无闻也 C.若屈伸呼吸 D.未若柳絮因风起 【解析】A像,如。B如。C你。D如。 2、下列句中“闻”的用法和意义不同的一项是( C ) A.不若无闻也 B.有闻而传之者 C.闻之于宋君 D.闻之,欣然规往 【解析】A听说。B听说。C使知道,使动用法。D听说。 3、下列句中“之”的用法和意义不同的一项是( A ) A.宋之丁氏 B.国人道之 C.闻之于宋君 D.宋君令人问之于丁氏 【解析】A助词,的。B代词,这件事。C代词,这件事。D代词,这件事。 4、下列各句中与其他选项句式特点不同的一项是( D ) A.至于负者歌于途 B.宋君令人问之于丁氏 C.非得一人于井中也 D.闻之于宋君 【解析】A倒装句。B倒装句,状语后置。C倒装句。D被动句,“于”表被动。 5、下列各句中不含通假字的一项是( D ) A.尊君在不 B.身亡所寄 C.其人舍然大喜 D.因往晓之。 【解析】A“不”同“否”。B“亡”同“无”。C“舍”同“释”。D没有。 6、下列各句中“之”的用法不同的一项是( B ) A.宋之丁氏 B.又数刀毙之。

C.禽兽之变诈几何哉 D.得一人之使 【解析】A助词,的。B代词,指狼。C助词,的。D助词,的。 7、下列加点词语不属于古今异义的一项是( C ) A.可以 ..为师矣 B. 与儿女 ..讲论文义 C.其人舍然大喜 .. .. D.亦不能有所中伤 【解析】A古今异义,可以凭借。B古今异义,子侄辈的人。C古今同义,很高兴。D古今异义,古义:击中甚至打伤人;今义:攻击和陷害别人。 8、下列加点词解释错误的一项是( C ) A.身亡.所寄,废寝食者。(亡:同“无”,没有) B.奈何 ..忧崩坠乎?(奈何:为何,为什么) C.若.屈伸呼吸(若:假如) D.只使坠,亦不能有所中伤 ..。(中伤:伤害) 【解析】C若:你,人称代词。 9、下列加点词词意思用法相同的一项是( D ) A.其人舍.然大喜太丘舍.去 B.日.月星宿吾日.三省吾身 C.终日在天中行止.止.增笑耳 D.因往晓之.求闻之.若此 【解析】A “舍”同“释”,消除,解除;舍:放弃。B 太阳;每天。C 停留;只;D 都是代词,这件事。 10、下列各句中句式特点不同的一项是( D ) A.即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 B.地,积块耳 C.日中不至,则是无信。 D. 宋君令人问之于丁氏 【解析】A判断句。B判断句。C判断句。D倒装句。 11、对《穿井得一人》的寓意说法有误的一项是( D ) A、不要轻信流言蜚语。

《穿井得一人》教案 (人教版七年级上 册) 教材、学情分析: 本单元是以想象为主题的单元,包含了童话、诗歌、神话和寓言,引人遐思,给人启迪。《穿井得一人》是一篇寓言,体现了寓言的讽喻特色,在网络自媒体时代,它仍然有着积极的现实意义,另外它也是一篇文言文,文言实词的教学也应得到相应重视。 教学目标: 1.积累常见文言实词:穿、汲、及、闻、道、对、国。 2.解读文本,理解寓言内涵。 3.联系生活,防微杜渐。 教学重难点 解读文本,理解寓言内涵。 教学准备 文本准备:《苏东坡传》、《弟子规》。课件准备:PPT。 资料准备:借助网络、小写作。 教学时数:1课时 教学过程 一、经典诵读,解题入文 凡出言,信为先,诈与妄,奚可焉? 话说多,不如少,惟其是,勿佞巧。

奸巧语,秽污词,市井气,切戒之。 见未真,勿轻言,知未的,勿轻传。 穿井得一人《吕氏春秋》吕不韦 二、诵读课文,整体感知 (一)诵读,释义 (1)分角色朗读:叙述、丁氏、闻而传之者、国人。 (2)朗读者说说三句的意思: 丁氏:吾穿井得一人。 闻而传之者:丁氏穿井得一人。 真相:得一人之使,非得一人于井中也。 (3)再朗读 (二)抓起因,明晓文脉 宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。 --他们家为什幺挖井?溉汲、居。 (三)小结:丁家打了一口井,不必像以前那样专门有一个人去打水了,节省了一个人的劳力,相当于家里多了一个人。 三、依文解言,判断案情 (一)合作探究:小组探究:宋国的国君决定追究这起谣言的责任人。你是断案大臣,你觉得:谁应该为这起谣言负责? 讨论后,请同学上黑板写出结论

1.学生板书: 丁氏: 真相: 闻而传之者: 宋君: 2.教师总结:①丁氏:是起因。对挖井后节省了一个人 的劳力,表述不清。知错能改。②闻而传之者:未经调查分 析就传播开去。③国人:似乎也乐于接受这种离奇的传闻, 才越传越广。④宋君:不人云亦云,调查事件源头,获得真相。 (二)依文解言:哪些关键词能体现他们的责人? 宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者:“丁氏穿井得 一人。”国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏。丁 氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。 重点词:告、闻而道、对、国、使。 (三)学生提出其他疑难,师生合作解答。 四、联系生活,防微杜渐 1.激发引导:有人说:当真理还在穿鞋的时候,谎言已 经走遍世界了。现代环境下,利用灵活无序的网络传播,谣 言传播变的速度更快、作用力更强。说说你听的传闻,最后

初中 语文 穿井得一人阅读及答案 宋之丁氏家无井,而出溉汲,常一人居外①。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者曰:“丁氏穿井得一人。”国人道之②,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使③,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。 导读:传言不可轻信,要实事求是。尤其“以讹传讹”更要不得。 注释:①常一人居外:经常派一个人在外面。②国人道之:全国人都在说这件事。③得一人之使:意思是说,家里打了井,不必再派人到外面打水,节约一个劳动力,等于多得到一个人使用。 精练 一、解释加点的词 1.及.其家穿井( ) 2.国人道.之( ) 3.不若.. 无闻也( ) 二、辨析下列“得”字的用法 1.吾穿井得一人 ( ) 2.寻向所志,遂迷,不复得路 ( ) 3.今日有,明日去,吾不得而见之矣! ( ) 三、翻译 1.国人道之,闻之于宋君。 _________________________ 2.得一人之使,非得一人于井中也。 ______________________ 四、“穿井得一人”的故事告诉我们________________的危害。 穿井得一人 宋国有个姓丁的,家中没有井,只好到外边去洗涤、打水,经常要一个人居住在外面。等到他家打了井,告诉人家说:“我家打井得了一个人。”有人听到这句话,就传出去说:“丁家打井得了一个人。”全国的人都在说这件事,后来被宋国的国君听到了。他就派人向那个姓丁的人家查问,姓丁的人回答说:“我家打了一口井,多得了一个劳动力使用,并不是从井里挖出一个人。”像这样听到传闻,还不如不听。 一、1.等到 2.说、讲 3.不如 二、1.得到、获得 2.找到 3.能够 三、1.全国人都在说这件事,被宋君听到。 2.多得到一个人使用,不是从井里挖出一个人。 四、以讹传讹

葿《穿井得一人》《杞人忧天》阅读迁移练习 蒆穿井得一人 蚂宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:"吾穿井得一人。 闻而传之者曰:“丁氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏。丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。 薀杞人忧天 天, 薄杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰: 积气耳,无处无气。若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?” 莅其人曰:“天果积气,日、月、星宿,不当坠耶?” 螂晓之者曰:“日、月、星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。’ 莇其人曰:“奈地坏何?” 羇晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。若躇步跐蹈?终日在地上行止,奈何忧其坏?” 袅其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。 、 二、蒂给下列加点字注音 荿溉汲()杞国()崩坠(废寝食() 肅星宿()耶()光耀()充塞( ) )舍然( 芄躇步()跐蹈( ) 三、 四、罿解释下列加点字词 蒀1?家无井而出溉汲 )2.常一人居外()( ) ( 蒈3?及其家穿井() ()4.吾穿井得.一人() 蚃5.非得一人于井中也 )6.国人道之() ( 蝿7?闻之于宋君() 8.宋君令人问之于丁氏()( ) 芇9.身亡所寄()( )10.废寝食者()( )(

肃 14.终日在天中行止( )( )15只使坠( 蒀16.积块耳( )17.亦不能有所中伤.( ) 艿18.晓之者亦.舍然大喜( )( ) 蚄三、 翻译下列句子 1、 2、 薂家无井而出溉汲,常一人居外。 膀 3、 4、 莀有闻而传之者曰:“丁氏穿井得一人。” 肇 5、 6、 羁得一人之使,非得一人于井中也。 羀 7、 & 膈求闻之若此,不若无闻也。 膅 9、 10、蚅又有忧彼之所忧者,因往晓之 蚁 11、 12、腿若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎? 薇 13、 14、肄只使坠,亦不能有所中伤。 蒁 15、 16、羆地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。 17、 18、蚆其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。 蒃 五、 六、賺课文理解 1、 11.因往晓之( 薆12.天,积气耳( )( ) )13.若屈伸呼吸(

阅读下面的文言文,完成第11题至14题(14分) (一)穿井得一人 宋之丁氏,家无井,而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏。丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。 (二)三人成虎 庞恭与太子质于邯郸,谓魏王曰:“今一人言市有虎,王信之乎?”王曰:“否。”“二人言市有虎,王信之乎?”王曰:“寡人疑之矣。”“三人言市有虎,王信之乎?”王曰:“寡人信之矣。”庞恭曰:“夫市之无虎明矣,然而三人言而成虎。今邯郸去大梁也远于市,而议臣者过于三人矣。愿王察之矣。”王曰:“寡人自为知。”于是辞行,而谗言先至。后太子罢质,果不得见。(注:“庞恭”一作“庞葱”) 11.下列各组句子中,加点字词意义相同的一项是( )(2分) A.今邯郸去大梁也远于市 / 过中不至,太丘舍去(《陈太丘与友期行》) B.王信之乎 / 与朋友交而不信乎?传不习乎?(《论语》十二章)) C.寡人自为知/ 屠自后断其股(《狼》) D.而谗言先至/ 后狼止而前狼又至(《狼》) 12.下列各句与例句中的“之”字用法相同的一项是() (2分) 例句:二人言市有虎,王信之乎? A、久之,目似瞑(《狼》) B、而两狼之并驱如故(《狼》) C、有闻而传之者(《穿井得一人》) D、夫君子之行(《诫子书》) 13.用现代汉语翻译文中划线的句子(6分) (1)得一人之使,非得一人于井中也。(3分) (2)夫市之无虎明矣,然而三人言而成虎。(3分) 14.对于传言宋君和魏王的态度有何不同?现实生活中我们应该如何对待传言?(4分) _______________________________ 答案: 11.(2分) D 解析:A.距离 /离开B.相信 /诚信C.自己 /从D.都是“到”的意思 12.(2分)C 解析: C.代词穿井得一人这件事与例句同(例句代词,代这种传言) 13.(1)(3分)我是说得到一个人的劳动力,并不是说从(在)井里挖到一个活人。(采分点:得,得到;使,使唤,劳动力;句子通畅各一分) (2)(3分)街市上不会有老虎,这是很明显的事。可是经过三个人一说,好像真的有了老虎了。(采分点:市,街市或市场;明,明显;然而,但是,可是。 14.(4分)宋君对于谣言将信将疑,令人问之于丁氏体现了他的“没有调查就没有发言权”的求实求真精神(1分),魏王听信三人成虎,可以看出他缺乏主见,立场不坚定,缺乏智慧与清醒的头脑。(意思接近即可)(1分) 现实生活中对于传言我们要不听谣,不信谣,做到谣言止于智者。提高自身素质。(意思接近即可)(2分)

《穿井得一人、杞人忧天》习题一、重点课下注释默写: 《穿井得一人》 3、【溉汲】打水浇田。【溉】,浇灌、灌溉。【汲】,从井里取水。 4、【及】待,等到。 5、【国人】指居住在国都中的人。 5、【道】讲述。 6、【闻之于宋君】使宋国的国君知道这件事。【闻】,知道、听说,这里是“使知道”的意思。 7、【对】应答,回答。 9、【得一人之使】得到一个人使唤,指得到一个人的劳力。 《杞人忧天》 11、【亡】无,没有。13、【晓】告知,开导。 14、【积气】聚积的气体。 15、【若】你。 16、【行止】行动,活动。 17、【奈何】为何,为什么。 18、【只使】纵使,即使。 19、【中伤】伤害。 20、【积块】聚积的土块。 21、【四虚】四方。 22、【躇步跐蹈】这四个字都是踩、踏的意思。 23、【舍然】消除疑虑的样子。【舍】,同“释”,解除、消除。 二、重点句子翻译: 1、宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。 翻译:宋国有一家姓丁的,家中没有井,须到外面打水浇地,因此经常有一个人住在外面。 2、吾家穿井得一人。 翻译:我家打井得到一个人。 3、国人道之,闻之于宋君。 翻译:都城的人都谈论这件事,一直传到宋国国君那里。 4、得一人之使,非得一人于井中也。 翻译:得到一个人的劳力,并不是从井中挖出一个人来呀。

5、求闻之若此,不若无闻也。 翻译:早知道是这个结果,还不如不问。 6、杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。 翻译:古代杞国有个人担心天会塌、地会陷,自己无处存身,便食不下咽,寝不安席。 7、又有忧彼之所忧者,因往晓之。 翻译:又有个为这个杞国人的忧愁而忧愁的人,就去开导他, 8、天,积气耳,无处无气。若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎? 翻译:天不过是积聚的气体罢了,没有哪个地方没有空气的。你一举一动,一呼一吸,整天都在天空里活动,怎么还担心天会塌下来呢? 9、天果积气,日、月、星宿,不当坠邪? 翻译:天是气体,那日、月、星、辰不就会掉下来吗? 10、其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。 1、《穿井得一人》中宋君为什么要派人向丁家询问这件事呢? 2、《穿井得一人》文中的宋君是一个怎样的人? 3、《穿井得一人》文末“求闻之若此,不若无闻也。”有什么作用? 4、《穿井得一人》中,原来是一场误会,造成这个误会讹言的原因是什么?生活中怎样避免这样的事情发生?

《穿井得一人》《杞人忧天》练习 一、文学常识 1、《穿井得一人》选自,又称,时期家的代表着作。时期集合门客共同编写而成。本文题目是编者加的,“穿”的意思是。 2、《杞人忧天》节选自。今本篇,内容主要为、、。作者,相传是时期的家人物,国人。 二、解释下列字词 1.家无井而出溉汲 ..(溉汲:溉:汲:) 2.及.其家穿井(及:) 3.国人道 ...之(国人:国:道:) 4.闻.之于宋君(闻:) 5.丁氏对.曰(对:) 6.得一人之使.(使:) 7.身亡.所寄(亡:) 8.因往晓.之(晓:)9.天,积气 ..耳(积气:) 10.若.屈伸呼吸(若:)11.终日在天中行止 ..(行止:) 12.奈何 ..忧崩坠乎(奈何:)13.只使坠.(只使:) 14.积块 ..(四虚:) ..耳(积块:)15.充塞四虚 16.躇步跐蹈 ....(躇:步:跐:蹈:) 17.晓之者亦舍然 ..大喜(舍然:舍:) 18.吾穿 ..井得一人(吾:穿:) 19.有闻.而传.之者(闻:传:) 20.求闻.之若此 ..无闻也(闻:若此:不若:) ..,不若 21.废寝食 ..者(寝:食:) 22.不当坠耶 ..(坠:耶:) 23.亦不能有所中伤 ..(中伤:) 四、一词多义 1、之:闻之.于宋君()得一人之.使() 晓之.者曰()宋之.丁氏() 2、闻:闻.之于宋君()有闻.而传之者() 求闻.之若此() 3、于:闻之于.宋君()非得一人于.井中()

宋君令人问之于.丁氏() 4、若:求闻之若.此()若.躇步跐蹈() 5、其:其.人曰()奈何忧其.坏() 五、翻译下列句子 1、家无井而出溉汲,常一人居外。 2、有闻而传之者曰:“丁氏穿井得一人。” 3、得一人之使,非得一人于井中也。 4、求闻之若此,不若无闻也。 5、又有忧彼之所忧者,因往晓之 6、若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎? 7、只使坠,亦不能有所中伤。 8、地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。 9、其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。 六、判断正误 1、《穿井得一人》节选自《吕氏春秋》先秦儒家代表着作。战国末秦相吕不韦集门客共同编写而成。全书二十六卷,分为二十六卷,分为十二纪、八览、六论,共一百六十篇。() 2、《穿井得一人》这篇寓言告诉我们,对于传闻,要以审慎的态度进行分析、甄别,不要轻易相信传闻,也不要轻易传播未经证实的传闻。() 3、《穿井得一人》一文造成讹传的原因有很多:丁氏对此表述不够清楚,这是其一;“传之者”未经调查分析就传播开去,这是其二;“国人”似乎也乐于接受这种离奇的传闻,于是愈来愈广,这是其三。事实上我们现实生活中的许多谣传也是这样产生的。() 4、宋君派人向丁家询问这件事是因为宋君不太相信穿井得一人的事情。() 5、通过《穿井得一人》这个故事我们得到的启示是:说话要防止歧义;不要轻信流言蜚语,不要传播未经自己考察的话;对传闻应该采取谨慎的态度,调查研究,去伪存真,不要以讹传讹。()? 6、《杞人忧天》这则寓言中杞国人“忧天地崩坠”,因此“晓之者”从“天”“地”两方面加以开导。就“天”解说的内容是“天,积气耳,亡处亡气。若屈伸呼吸,终日在天中行止”;就“地”解说的内容是“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。若躇步跐蹈,终日在地上行止”。()?

语文集体备课卡 年级总课时数课题名称课时授课时间主备人八《穿井得一人》《杞人忧天》 2 课时目标1、通过多种形式朗读来理解文意,并积累文言字词。 2、学习多角度看问题的思维方法。 3、合作探究,思辨两则寓言的含义,并进行现代审视。 课时重点 合作探究,思辨两则寓言的含义,并进行现代审视。 课时难点 合作探究,思辨两则寓言的含义,并进行现代审视。 教学过程个性修订 《穿井得一人》 一、寓言故事导入 吕不韦(?—前235年),战国末年卫国濮阳(河南濮阳)人。先为阳翟 大商人,后被秦襄公任为秦相。秦王政幼年即位,继任相国,号为“促父”, 掌秦国实权。秦王政亲理务后,被免职,贬迁蜀郡,忧惧自杀。 吕不韦掌权时,有门客三千、家童万人。他曾组织门客编纂《吕氏春秋》 26卷,内计12纪、8鉴、6论,共160篇,为先秦时杂家代表作。内容以儒道 思想为主,兼乃名、法、墨、农及阴阳家言,汇合先秦各派学说,为当时秦统 一天政治理国家提理供论依据 二、朗读课文,梳理文意 三、复述故事,加深印象 四、理解分析,思辨寓意 1、丁家穿井后,告人曰:“吾穿井得一人”。是什么意思? 讨论并归纳:意义是我家打井得了一个劳动力。 2、传说的人把这句话听成了什么意思? 讨论并联归纳:听成了姓丁的人家打井挖出了一个人。 3、这则寓言故事说明了了一个什么道理? (1)道听途说的话不能轻信,不能盲从,更不能以讹传讹。 (2)说明求贤不应该仅凭传闻,对于传闻必须验之以理。 (3)在现实生活中对待传闻都应采取调杳研究的确良审慎的态度、去伪存 真的求实精神。 4、现实生活中有没有类似情况?讨论并归纳: 五、理性思考,课堂小结 《穿井得一人》这则寓言选自《吕氏春秋察传》。“察”即细查明辨,:“传” 即传闻。 这个故事告诉我们对于传闻不要轻信,也不要瞎传,一定要详察的道理。 寓言的本义是为了说不应该仅凭传闻,对于传闻必须验之以理。引申到做学问 既要注意“经典”的原意,又要躬身实践。 其实,在现实生活中对待传闻都应采取调查研究的审慎的态度、去伪存真 的求实精神。不要经信,不能盲人,更不能以讹传讹。总之,这则喜剧带给我 们的不应该仅仅是笑声,还应该有我们笑过之后的理性思考。 。