大气细颗粒物PM_2_5_的源解析技术

- 格式:pdf

- 大小:891.73 KB

- 文档页数:4

浅析PM2.5来源及危害发表时间:2020-11-05T09:30:27.567Z 来源:《科学与技术》2020年28卷第19期作者:苌江[导读] PM2.5不仅对人体健康及环境有很大的危害,而且是引起城市大气能见度降低的重要原因苌江渭南市临渭区环境监测站 714000摘要: PM2.5不仅对人体健康及环境有很大的危害,而且是引起城市大气能见度降低的重要原因。

本文就PM2.5的自然源、人为源的来源进行解析并对其危害进行了综述,以便全面了解PM2.5的污染特征,为制定控制PM2.5的政策和措施提供一定的依据。

关键词:PM2.5,自然源,人为源,危害0 引言PM2.5是指空气动力学当量直径≤2.5μm的气溶胶粒子,其不仅对人体健康及环境有很大的危害,而且是引起城市大气能见度降低的重要原因,因而成为近年来环境领域研究的热点。

自世纪年代末以来,世界各地学者进行了大量颗粒物对于人体健康影响的研究,这些研究揭示了长期或短期暴露于大气颗粒物与多种健康指标之间的联系,通过详细的文献调研我们可以发现,国外目前对已经展开了深入的研究,并在此基础上建立了完善的监测网络,实时监控的变化趋势。

近几年随着空气污染问题的日益严重,国内对于的研究越来越重视,取得了一定的成果[1]。

1 PM2.5的来源大气颗粒物的来源很复杂。

地球表面土壤和岩石的风化,海洋表面由于海水泡珠飞溅而形成的海盆粒子,植物真菌,自然火灾(包括火山爆发、农田及森林火灾)和人类的燃烧活动,工厂排放的气体以及发生化学反应而产生的液态或固态粒子等都是颗粒物的贡献源。

颗粒物的来源既有天然的污染来源,也有人为产生的颗粒物,既有一次生成的颗粒物,也有上述过程中产生的气体经过太阳光福照或其他化学反应生成的新的颗粒物。

随着城市建设和工业的不断发展,汽车保有量的不断增多,人类的各种活动越来越占主导地位,人为来源所占的比例将逐年增加。

综合起来其来源主要可分为:自然源、人为源[2]。

环境空气中PM2.5来源解析综述大气颗粒物是近年来影响我国城市大气环境质量的主要问题之一,特别是粒径小于2.5μm的细颗粒物。

经过科研人员的不断探索,发现人体健康的损害和发病率与空气中的细颗粒物密切相关。

近年来,大量研究也表明PM2.5因其粒径较小、比表面积较大,所以它更容易富集空气中的有机污染物、酸性氧化物、有毒重金属、细菌和病毒。

当被人吸入到体内时,就可以产生并导致人体呼吸、内分泌、心血管、神经及免疫等各系统疾病的发生。

此外,PM2.5还会对大气能见度的降低有重要影响,它是雾或阴霾的主要构成,可以吸收和反射太阳辐射,这不仅影响城市大气的光学性质,而且影响热平衡,导致农作物产量降低。

PM2.5可以长时间的在大气中停留,有时可以达到几天以上,这就导致PM2.5具备长距离传输的能力,从而可以对远方的城市或地区造成影响。

随着人们对PM2.5危害认识的逐渐深入,世界各国对PM2.5的要求也越来越严格。

美国于1997年提出PM2.5的质量标准,中国在2012年颁布新的《环境空气质量标准》(GB3095-2012),其中新增加了PM2.5的浓度限值,并开始加大对PM2.5的污染状况及其控制的研究。

本文系统的从源解析技术、成分的提取、细颗粒物的采样以及成分检测等方面简述其在国内外的进展。

现阶段,源解析的方法有扩散模型和受体模型,但是因为扩散模型需知道污染源个数和方位,颗粒物扩散过程中详细气象资料,以及颗粒物在大气中生成、消除和输送等重要特征参数,这些资料和参数的难以获取,因此现在多用受体模型。

而在说到受体模型之前又不得不提到标识元素,所谓标识元素是指那些能够表征排放源特征并且在大气的迁移过程中变化不大的元素。

它是某源类区别于其他源类的重要标志,对排放源的确定起了很重要的作用。

由于源分类的不同,标识元素的选取也不尽相同。

以土壤为主的地质尘一般选取Si、Ca和OC作为标识元素;HO 在香港地区的成分谱研究中将Si、Al、K、Ca、Ti、和Fe 作为土壤和铺过路面的道路尘的标示元素。

大气颗粒物PM2.5及其源解析大气颗粒物PM2.5及其源解析一、引言随着工业化和城市化进程的加快,空气污染成为全球各地关注的重大环境问题。

大气颗粒物PM2.5是其中最为严重的一种污染物,它不仅对人类健康造成严重威胁,还对气候变化、生态系统和能源消耗等方面产生深远影响。

本文旨在对PM2.5的组成、来源及其与环境的关系进行解析,以期为空气污染治理提供科学依据。

二、PM2.5的定义和特点PM2.5,即可吸入颗粒物,指大气中直径小于或等于2.5微米的固体或液体颗粒物。

与较大颗粒物相比,PM2.5更易穿透呼吸系统进入人体内部,对人体健康的影响更大。

此外,PM2.5还具有很强的持久性,能够悬浮在空气中较长时间,其传播距离相对较远。

三、PM2.5的组成PM2.5的组成复杂多样,主要包括有机物、无机物、重金属、以及细菌和病毒等。

其中,有机物是PM2.5中最主要的成分,包括挥发性有机物(VOCs)和元素有机碳(EC)。

无机物包括硫酸盐、硝酸盐、铵盐等,这些盐类是气溶胶的重要组成部分。

此外,PM2.5中还含有一些健康风险较高的重金属元素,如铅、汞等。

四、PM2.5的来源PM2.5的来源基本可以分为自然源和人为源两大类。

自然源主要包括植被的挥发物、土壤颗粒、海盐颗粒等。

人为源主要包括工业活动、交通运输、建筑施工、生物质燃烧等。

这些人为源释放出的颗粒物经过大气的输送和转化作用,最终形成PM2.5。

五、PM2.5的影响与预防措施PM2.5对人体健康的影响主要表现为呼吸系统疾病、心血管系统疾病、免疫力下降等。

此外,PM2.5还对大气能见度、气候变化等产生负面影响。

为了减少PM2.5污染,需要采取一系列的预防措施。

首先,对于工业和交通源的控制,应加强排放标准和监管,推动清洁生产和可持续交通。

其次,可使用燃煤减排和清洁燃烧技术,减少生物质燃烧排放,提高能源利用效率。

同时,提倡绿色出行,鼓励使用公共交通工具和非机动车出行,减少汽车尾气排放。

环境空气中PM2.5来源解析综述大气颗粒物是近年来影响我国城市大气环境质量的主要问题之一,特别是粒径小于2.5μm的细颗粒物。

经过科研人员的不断探索,发现人体健康的损害和发病率与空气中的细颗粒物密切相关。

近年来,大量研究也表明PM2.5因其粒径较小、比表面积较大,所以它更容易富集空气中的有机污染物、酸性氧化物、有毒重金属、细菌和病毒。

当被人吸入到体内时,就可以产生并导致人体呼吸、内分泌、心血管、神经及免疫等各系统疾病的发生。

此外,PM2.5还会对大气能见度的降低有重要影响,它是雾或阴霾的主要构成,可以吸收和反射太阳辐射,这不仅影响城市大气的光学性质,而且影响热平衡,导致农作物产量降低。

PM2.5可以长时间的在大气中停留,有时可以达到几天以上,这就导致PM2.5具备长距离传输的能力,从而可以对远方的城市或地区造成影响。

随着人们对PM2.5危害认识的逐渐深入,世界各国对PM2.5的要求也越来越严格。

美国于1997年提出PM2.5的质量标准,中国在2012年颁布新的《环境空气质量标准》(GB3095-2012),其中新增加了PM2.5的浓度限值,并开始加大对PM2.5的污染状况及其控制的研究。

本文系统的从源解析技术、成分的提取、细颗粒物的采样以及成分检测等方面简述其在国内外的进展。

现阶段,源解析的方法有扩散模型和受体模型,但是因为扩散模型需知道污染源个数和方位,颗粒物扩散过程中详细气象资料,以及颗粒物在大气中生成、消除和输送等重要特征参数,这些资料和参数的难以获取,因此现在多用受体模型。

而在说到受体模型之前又不得不提到标识元素,所谓标识元素是指那些能够表征排放源特征并且在大气的迁移过程中变化不大的元素。

它是某源类区别于其他源类的重要标志,对排放源的确定起了很重要的作用。

由于源分类的不同,标识元素的选取也不尽相同。

以土壤为主的地质尘一般选取Si、Ca和OC作为标识元素;HO 在香港地区的成分谱研究中将Si、Al、K、Ca、Ti、和Fe 作为土壤和铺过路面的道路尘的标示元素。

大气颗粒物PM2.5及其源解析大气颗粒物PM2.5及其源解析近年来,PM2.5(细颗粒物)问题成为全球关注的焦点,引起了广泛的关注。

PM2.5是指空气中的直径小于等于2.5微米的颗粒物。

这些颗粒物通常由燃烧过程、工业活动、交通排放和自然源等多种因素造成。

PM2.5对人类健康和环境产生了严重影响,因此对其进行源解析非常重要。

首先,煤炭燃烧是PM2.5的重要源头之一。

煤炭是我国主要能源之一,估计约有一半的PM2.5来自于燃煤过程。

当煤炭燃烧时,释放出大量的颗粒物和有害气体。

这些颗粒物和气体包括二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)和挥发性有机物等。

这些物质会通过空气传播,并与大气中的水蒸气和氧化反应生成PM2.5。

其次,工业生产也是PM2.5的重要来源之一。

工业活动通常伴随着燃烧、固体废弃物处理和化学反应等过程。

这些过程中产生的废气和废水中可能含有大量的PM2.5。

特别是在一些重工业地区,由于企业的废气处理不当或排放标准不达标,导致大量PM2.5排放到大气中。

此外,交通排放也是PM2.5的一个主要来源。

机动车辆排放的尾气中含有大量的PM2.5,尤其是柴油车和老旧汽车。

这些颗粒物主要由燃料不完全燃烧产生,如车辆的排气管中的颗粒物、燃油中的硫等。

高峰小时段的交通堵塞和交通流量的增加会进一步加剧PM2.5的排放。

最后,自然源也是PM2.5的重要贡献者之一。

自然源主要包括植物花粉、海盐颗粒和沙尘等。

这些颗粒物可以通过风力和气候条件的影响,从大气中悬浮并传播。

在部分地区,沙尘暴是导致PM2.5浓度快速上升的主要原因之一。

综上所述,大气颗粒物PM2.5的来源与煤炭燃烧、工业生产、交通排放和自然源等多种因素密切相关。

各种源的排放和传播会受到地理环境、气象条件和人类活动等多种因素的影响。

针对PM2.5的控制,需要从源头入手,采取控煤、减排等措施,降低污染物排放。

此外,也需要加强空气质量监测和预警体系的建设,以便及时采取措施应对高浓度的PM2.5污染事件。

《大气颗粒物PM2.5及其源解析》篇一一、引言随着工业化和城市化的快速发展,大气颗粒物污染已成为全球范围内的严重环境问题。

其中,PM2.5(细颗粒物)因其对环境和人体健康的潜在危害而备受关注。

PM2.5因其粒径小,能深入肺部,甚至进入血液循环,对人体健康产生严重影响。

本文旨在探讨大气中PM2.5的来源及其对环境的影响,为有效控制PM2.5污染提供科学依据。

二、PM2.5的概述PM2.5是指空气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物。

这些颗粒物主要由排放源排放到大气中,通过干湿沉降、化学反应等过程在空气中形成。

PM2.5的来源广泛,包括工业生产、交通排放、生活源等。

三、PM2.5的来源1. 工业生产:工业生产过程中产生的废气是PM2.5的主要来源之一。

例如,燃煤发电、钢铁生产、水泥制造等都会产生大量的PM2.5。

2. 交通排放:机动车尾气排放是PM2.5的另一个重要来源。

柴油车尾气中的黑炭和有机颗粒物对PM2.5的贡献尤为显著。

3. 生活源:生活源包括家庭烹饪、燃烧生物质等。

这些活动产生的烟尘和颗粒物也会对PM2.5的浓度产生影响。

四、源解析为了有效控制PM2.5的排放,需要对PM2.5的来源进行详细的解析。

目前,常用的源解析方法包括化学质量平衡法(CMB)和正定矩阵分解法(PMF)。

1. 化学质量平衡法(CMB):CMB是一种基于化学成分分析的方法,通过测量PM2.5中各种化学成分的浓度,结合源谱数据,计算出各来源对PM2.5的贡献比例。

2. 正定矩阵分解法(PMF):PMF是一种基于受体模型的方法,通过分析PM2.5的化学成分谱和源谱数据,将PM2.5的来源进行分类和定量分析。

五、结论与建议通过对PM2.5的来源进行详细的解析,我们可以更有效地制定控制策略和措施。

针对不同的来源,应采取不同的控制措施,如加强工业排放的监管和治理、提高机动车尾气排放标准、推广清洁能源等。

同时,政府应加大资金投入,提高环境保护意识,鼓励公众参与环境保护活动。

招聘环境监测岗位笔试题及解答(某大型国企)一、单项选择题(本大题有10小题,每小题2分,共20分)1、在环境监测中,用于测量空气中PM2.5(细颗粒物)浓度的常用设备是:A. 分光光度计B. 气体色谱仪C. 颗粒物采样器配合β射线吸收法分析仪D. 紫外-可见分光光度计答案:C 解析:PM2.5是指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物,它能较长时间悬浮于空气中,对空气质量和能见度有重要影响。

测量PM2.5浓度常用的方法是利用颗粒物采样器收集空气中的PM2.5,并通过β射线吸收法分析仪等设备进行质量浓度的分析。

A选项的分光光度计主要用于溶液中物质的定量分析,不适用于颗粒物的测量;B选项的气体色谱仪主要用于分析气体成分,与PM2.5的测量无关;D选项的紫外-可见分光光度计同样主要用于溶液中的物质分析,不适用于颗粒物浓度的测量。

2、关于水体中化学需氧量(COD)的测定,以下哪种方法属于化学测定法?A. 高锰酸盐指数法B. 紫外吸收光谱法C. 荧光分析法D. 红外光谱法答案:A 解析:化学需氧量(COD)是指在一定条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的毫克/升来表示,它反映了水中受还原性物质污染的程度。

测定COD的方法有多种,其中高锰酸盐指数法是一种常用的化学测定法,它利用高锰酸钾作为氧化剂,在一定条件下氧化水样中的还原性物质,通过测量剩余高锰酸钾的量来计算COD值。

B选项的紫外吸收光谱法、C选项的荧光分析法和D选项的红外光谱法,均属于光学分析方法,它们不直接通过化学反应来测定COD,而是利用物质对光的吸收、荧光或红外辐射等特性进行定量分析,因此不属于化学测定法。

3、下列哪种仪器主要用于测定大气中的二氧化硫浓度?A. 红外气体分析仪B. 原子吸收光谱仪C. 气相色谱仪D. 紫外荧光法分析仪答案:D解析:紫外荧光法是一种常用的测量大气中二氧化硫(SO₂)浓度的技术。

当样品气体通过紫外光源时,其中的SO₂分子会被激发到更高的能量状态,随后它们会退激发回到基态,并在这个过程中释放出荧光。

我国⼤⽓环境PM2.5的来源、分布、危害现状分析我国⼤⽓环境PM2.5的来源、分布、危害现状分析摘要:本⽂通过对我国⼤⽓细颗粒物PM2.5的时间、空间分布特征以及来源解析的相关研究进⾏总结,得出PM2.5随时间、空间及⽓象条件变化的规律。

列举了我国部分⼤城市的PM2.5的监测数据,通过对我国整体PM2.5的分析,指出各主要污染源所占的⽐重及存在的问题,为空⽓环境的治理提供参考。

关键词:PM2.5 ⼤⽓污染物污染源分布特征⽐重变化规律存在问题0 前⾔引起⼤⽓环境质量下降的⾸要污染物是可吸⼊颗粒物(空⽓动⼒学当量直径为0.1~10µm),是对⼈体健康危害最⼤的颗粒物质,其中粒径在2.5µm以下的细颗粒物即PM2.5尤甚,它不仅能够通过消光作⽤降低⼤⽓能见度,⽽且由于其在⼤⽓中的传输距离远、停留时间长,对⼤⽓质量有重要的影响。

此外,由于他们具有较⼤的⽐表⾯积,故容易吸附有害元素及化合物,且粒径越⼩,越容易随呼吸通过⿐纤⽑进⼊⾎液或沉积在肺部,使⼈罹患呼吸系统疾病或⼼脑⾎管疾病,甚⾄导致早逝。

因此,PM2.5逐渐成为城市⼤⽓环境质量评价和研究的重点内容。

研究我国PM2.5的分布特征、化学组成、来源等性质,对于尽快开展PM2.5源头控制研究以及应对区域PM2.5复合型污染具有重要意义。

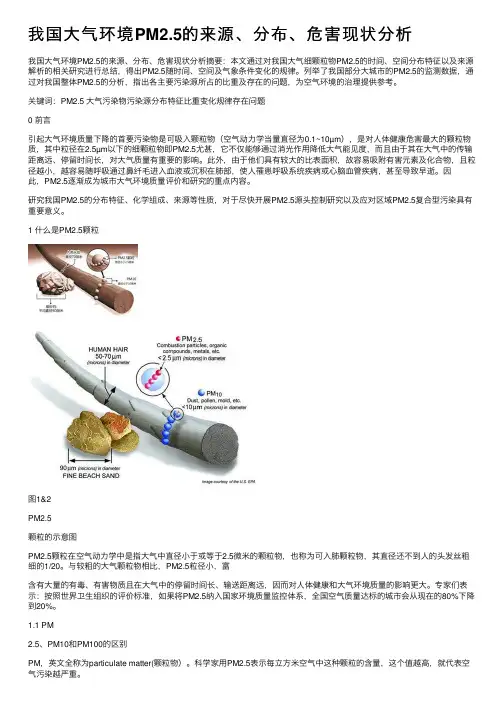

1 什么是PM2.5颗粒图1&2PM2.5颗粒的⽰意图PM2.5颗粒在空⽓动⼒学中是指⼤⽓中直径⼩于或等于2.5微⽶的颗粒物,也称为可⼊肺颗粒物,其直径还不到⼈的头发丝粗细的1/20。

与较粗的⼤⽓颗粒物相⽐,PM2.5粒径⼩,富含有⼤量的有毒、有害物质且在⼤⽓中的停留时间长、输送距离远,因⽽对⼈体健康和⼤⽓环境质量的影响更⼤。

专家们表⽰:按照世界卫⽣组织的评价标准,如果将PM2.5纳⼊国家环境质量监控体系,全国空⽓质量达标的城市会从现在的80%下降到20%。

1.1 PM2.5、PM10和PM100的区别PM,英⽂全称为particulate matter(颗粒物)。

大气颗粒物PM2.5及其源解析近年来,随着环境污染问题的日益加剧,大气颗粒物PM2.5成为了人们关注的热点话题。

PM2.5,指的是直径小于或等于2.5微米的颗粒物,它们轻盈且悬浮在空气中,对人体健康和环境造成严重危害。

首先,我们来了解一下PM2.5的主要来源。

PM2.5的源头可以分为两类,一类是自然源,另一类是人为源。

自然源包括火山喷发、沙尘暴、森林火灾等自然活动,而人为源则包括工业排放、交通尾气、燃煤和燃油燃烧等人为活动。

这些源头会释放大量的气体和颗粒物,其中的细颗粒物PM2.5最为关注。

其次,PM2.5的成分也有所不同。

PM2.5主要由碳、硫、氮和金属元素等组成。

这些成分在大气中会经历复杂的变化过程,例如光化学反应、氧化反应等,并与其它大气污染物相互作用,形成复杂的污染物组合。

这些成分对人体健康的危害是多方面的,包括对呼吸系统的直接损害、致癌物质的吸入以及慢性疾病的发生。

PM2.5的空气质量影响因素也是多方面的。

首先,大气扩散能力是影响PM2.5浓度的重要因素之一。

当大气中的颗粒物较多时,空气的扩散能力会受到影响,导致PM2.5的浓度升高。

其次,天气条件也会对PM2.5的分布产生影响。

例如,稳定的气候条件会导致颗粒物在局部区域内逗留而不容易扩散。

再次,人类活动也是PM2.5浓度增加的原因之一。

工业和交通尾气排放、燃煤和燃油燃烧等都会释放大量的颗粒物到大气中。

那么,应该如何减少PM2.5的污染呢?首先,我们可以通过减少污染物排放来控制PM2.5的浓度。

例如,加强对工业和交通尾气排放的管控,推广清洁能源的使用。

其次,加强大气污染治理的科技支撑也是非常重要的。

我们可以利用先进的污染物治理技术,如颗粒物过滤器、脱硫装置等,来减少PM2.5的排放。

此外,个人也可以采取一些措施来减少PM2.5的暴露风险,如居家常备空气净化器、佩戴口罩、注意室外环境等。

总之,大气颗粒物PM2.5的问题需要我们关注和解决。

PM2。

5污染分析与防控【摘要】近年来,我国不少城市经常出现灰霾天气,不仅能见度低,而且易发呼吸道等疾病。

随着大气环境的日益恶化和雾霾的日益频繁,提高对空气污染物尤其是pm2.5的认识成为我们每个人不可推卸的责任.相关文献及研究已证实灰霾天气与PM2。

5密切相关,本文对PM2。

5污染来源进行分析,并探讨了其防控问题【关键词】pm2.5;危害;污染源;防控1.什么是PM2。

5PM2.5是指悬浮在空气中的细颗粒物,其空气动力学当量直径≤2。

5。

2011年末美国驻华大使馆公布了北京PM2.5监测数据严重超标的消息,PM2.5开始引起人们的关注。

2013年初全国多地持续大范围雾霾天气,而且越来越多的研究显示PM2。

5与雾霾天气密切相关[1]。

当PM2.5监测数据居高不下时,医院呼吸道病人就诊率也急剧增加。

研究证实PM2.5可通过呼吸道到达并聚集在肺泡表面,引起肺气肿等疾病,PM2.5中的可溶物质经血液循环系统到达全身部位,引起心血管系统、细胞组织、免疫系统等破坏,从而导致更严重的疾病。

因此,必须采取有效措施控制PM2。

5污染,然而要控制PM2.5污染首先必须弄清PM2。

5的来源,本文对此进行了分析,并探讨了控制PM2.5的措施。

2。

pm2。

5的危害地球的空气组成中可入肺颗粒物的含量并不高,但它对环境以及人体的影响却十分严重。

pm2.5由于颗粒直径小,与大气中的其他物质相比,它能传送到更远的位置并且在空中停留更长的时间。

人体本身对于pm2.5没有任何的阻挡和滤过能力,因而人类健康受着pm2.5相当严重的侵害。

这些颗粒可以长驱直入地进入支气管,很可能引起一系列的呼吸系统疾病,譬如气管炎、支气管炎以及哮喘等。

3。

PM2。

5污染源分析3。

1 PM2.5形成机制根据目前认识,PM2.5形成方式主要有两种:一次颗粒物和二次颗粒物。

一次颗粒物是指直接排出的固态粒子,或者高温气态排出、经冷凝为固态粒子。

二次颗粒物是由气态前体污染物(如SO2、NOx和NH3等)经过多相化学反应形成的颗粒物。

中国五城市大气可吸入颗粒物和细颗粒物源解析中国五城市大气可吸入颗粒物和细颗粒物源解析近年来,中国的环境问题日益引起人们的关注。

大气污染成为了其中一个主要问题,特别是可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)的污染形势严重。

这些细小的颗粒物源自多种来源,包括工业排放、交通尾气、农业活动以及自然源。

为了更好地理解和应对这一问题,我们将对中国五个城市的大气可吸入颗粒物和细颗粒物的源进行解析。

首先,北京作为中国的首都,其大气颗粒物污染情况备受关注。

工业排放是北京大气颗粒物的主要来源之一。

随着工业化程度的提高,大量的尘埃和颗粒物产生于工厂、建筑工地等地方。

此外,交通尾气也是一个重要的颗粒物源。

随着私家车数量的快速增长,排放的尾气中包含的颗粒物也在不断增加。

还有一个重要的颗粒物源是扬尘,由于北京地区的干燥和多风的气候条件,扬尘问题尤为突出。

其次,上海作为中国的经济中心,也面临着严重的颗粒物污染问题。

类似于北京,工业排放是上海大气颗粒物的主要来源之一。

随着制造产业的迅猛发展,大量的颗粒物和污染物被释放到大气中。

此外,上海的交通问题也很严重,汽车尾气的排放成为大气颗粒物的另一个重要来源。

另外,上海还面临着港口和船舶排放的颗粒物问题,这些排放也对空气质量构成了一定的威胁。

第三,广州作为中国南方的大城市,其颗粒物污染也与工业、交通有关。

与北京和上海不同的是,广州地区的工业化程度相对较高,许多大型工厂和企业集中在这里,因此工业排放是主要的颗粒物源之一。

此外,广州也面临着交通尾气的严重问题。

由于广东地区交通拥堵现象普遍,车辆尾气排放的颗粒物成为了主要贡献源之一。

第四,成都位于中国西部,其地理位置和气候条件对颗粒物污染有一定影响。

成都地区的大气颗粒物主要来自工业和扬尘。

由于西部地区的工业化程度相对较低,工业排放对成都的贡献较小。

然而,由于城市建设和土地利用的变化,扬尘问题日益突出。

长期干燥的气候和频繁的建筑活动导致了大量的扬尘产生。

李诗敏广州城市大气PM25污染及源解析2.2采样地点和采样时间采样位置:本次研究在广州设置的采样点位于中山大学校园内(如图2.1所示)。

中山大学位于广州市海珠区,采样点所在位置基本上可以代表广州市平均污染水平。

该点距新港西路约800m,距珠江约100111,采样高度约15m。

图2-1采样点位置采样时间:2005年5月22日至2006年5月19日。

每六天采样一次,每次24hrs,共采集有效样品57个(不包括1个现场空白样品和3个因操作失误而采集失败的样品)。

2.3采样期间的气象资料图2·2和图2.3分别是广州2005年5月22日至2006年5月19日各采样日的温度、湿度和风速。

广州雨热同期,四季变化不明显,根据季风方向可以将全年分为两季一夏季(3月~8月,盛行西南风)和冬季(9月~次年2月,盛行东北风)。

李诗敏广州城市大气PM2s污染及源解析2.4采样仪器图2.4大流量采样器由AndersenInstruments/GMW生产的PM2.5大流量采样器(highvolumesampler,图2-4)。

该仪器是利用预设工作时间,使一定流量的空气进入粒径切割器,将粒径大于2.5脚的粒子分离,小于这一粒径的粒子随着气流经分离器的出口被阻留在已恒重的微纤维石英滤膜上(WhatmanQM.A,20.3x25.4cm)。

通过仪器显示的采样时间和流量计算采集获得到空气样品体积。

本次研究的流量范围为1.13~1.41m3min"1。

2.5采样的质量保证和质量控制采样过程的质量保证和质量控制是获得真实有效的气溶胶样品的重要前提。

本研究采样工作所采取的质量控制措施如下:(1)每一个月对采样器进行严格的流量校正;(2)每次采样前必须用Kimwipes无尘滤纸将滤膜夹擦拭干净:戴一次性塑料手套取放滤膜;(3)石英纤维滤膜在使用前于马弗炉450℃下灼烧4hrs;(4)包裹石英纤维滤膜的锡纸在使用前于马弗炉450℃下灼烧1h;(5)样品密封并保存于4"C冰箱中待进一步分析。

大气颗粒物物化特性与源解析大气颗粒物是指悬浮在大气中的微小颗粒,其直径在2.5微米及以下,可以由自然源和人为活动产生。

这些颗粒物对空气质量和人类健康造成了严重威胁,因此研究大气颗粒物的物化特性和源解析显得尤为重要。

首先,大气颗粒物的物化特性涉及其成分、形状、大小和浓度等方面。

研究表明,大气颗粒物的主要成分包括有机物、无机盐、元素碳等。

这些成分对大气环境和生态系统具有重要影响,而其化学性质的不同可能导致颗粒物对环境的影响也不同。

颗粒物的形状也是其物化特性的重要组成部分。

颗粒物的形状可以是球形、平面、纤维状等,这些不同形状会对颗粒物的环境行为和健康效应产生不同的影响。

例如,纤维状颗粒物可以更容易进入人体呼吸道深部,对健康的危害更大。

颗粒物的大小是其物化特性的重要指标之一。

大气颗粒物按粒径分为可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)等。

PM2.5是指直径小于等于2.5微米的颗粒物,而PM10则是指直径小于等于10微米的颗粒物。

研究表明,PM2.5对人体呼吸道和心血管系统的影响更为显著,对公众健康的风险更大。

另外,大气颗粒物的浓度也是研究的重点之一。

大气颗粒物的源解析可以帮助我们了解不同源的贡献程度,从而制定相应的控制策略。

常见的大气颗粒物源解析方法包括化学特征识别、反向模型和中性粒子质谱等。

这些方法可以通过对颗粒物样本的收集、测试和分析,确定大气颗粒物的来源。

具体来说,大气颗粒物的源解析涉及到不同来源的贡献比例。

例如,工业排放、交通尾气、燃煤发电厂等人为活动是大气颗粒物的主要来源之一。

而沙尘暴、火山活动等自然因素也会导致大气颗粒物的增加。

通过源解析可以确定不同来源对大气颗粒物浓度和组分的贡献,为减少大气颗粒物浓度提供科学依据。

除了源解析,研究人员还关注大气颗粒物的迁移和转化过程。

大气颗粒物可以通过空气动力学、大气化学和附着作用等途径在大气中进行迁移和转化。

这些过程会影响颗粒物的浓度、成分和大小等物化特性。

中国环境科学 2019,39(1):13~20 China Environmental Science 深圳市大气PM2.5来源解析孙天乐1,2,邹北冰1,黄晓锋1*,申航印1,戴静1,何凌燕1 (1.北京大学深圳研究生院环境与能源学院城市人居环境科学与技术重点实验室,广东深圳 518055;2.深圳市环境监测中心站,广东深圳 518049)摘要:为识别和量化深圳市大气PM2.5的污染来源,2014年3, 6, 9, 12月分别在5个站点采集PM2.5的膜样品并进行质量浓度及组分分析,利用正向矩阵因子解析(PMF)模型对其主要来源和时空变化规律进行了解析. 结果表明,2014年深圳市PM2.5年均浓度为35.7 µg/m3,其中机动车源、二次硫酸盐生成、二次有机物生成和二次硝酸盐生成是最主要的来源,质量浓度贡献比例分别为27%、21%、12%和10%;地面扬尘、生物质燃烧源、远洋船舶源、工业源、海洋源、建筑尘和燃煤源贡献比例达2%~6%. 各个源贡献的时空变化特征表明,二次硫酸盐生成、生物质燃烧源、二次有机物生成、工业源、远洋船舶源和海洋源显示出明显的区域源特征,机动车源、二次硝酸盐生成、燃煤源、地面扬尘和建筑尘具有显著的本地源特征.关键词:源解析;正向矩阵因子解析(PMF);细颗粒物(PM2.5);深圳中图分类号:X703.5 文献标识码:A 文章编号:1000-6923(2019)01-0013-08Source apportionment of PM2.5 pollution in Shenzhen. SUN Tian-le1,2, ZOU Bei-bing1, HUANG Xiao-feng1*, SHEN Hang-yin1, DAI Jing1, HE Ling-yan1 (1.School of Environment and Energy, Shenzhen Graduate School, Peking University, Shenzhen 518055, China;2.Shenzhen Environment Monitoring Center, Shenzhen 518049, China). China Environmental Science, 2019,39(1):13~20 Abstract:In order to identify main sources and their characteristics of PM2.5in atmosphere, filter samples of PM2.5 were collected at five receptors in Shenzhen during March, June, September and December in 2014. Mass concentrations and chemical compositions were analyzed, then the positive matrix factorization (PMF) model was applied for source apportionment. The results showed the annual mean concentration of PM2.5 reached 35.7μg/m3 in Shenzhen in 2014, with vehicle emissions, secondary sulfate, secondary organic aerosol (SOA) and secondary nitrate identified as the major sources, contributing 27%, 21%, 12%, and 10% to PM2.5, respectively. Fugitive dust,biomass combustion, ship emissions, industrial emissions, marine emissions, building dust and coal burning each contributed 2%~6%.The tempo-spatial variations of sources revealed that secondary sulfate, biomass combustion, SOA, industrial emissions, ship emissions and marine emissions had obvious regional pollution characteristics; however, vehicle emissions, secondary nitrate, coal burning, fugitive dust and building dust showed obvious local emission characteristics.Key words:source apportionment;positive matrix factorization (PMF);fine particle matter(PM2.5);Shenzhen大气细颗粒物(PM2.5)是近年大气环境研究的热点问题之一,其作为城市大气复合污染的关键污染物[1],化学组成复杂,粒径小停留时间长.一方面PM2.5可显著降低大气能见度[2-3],改变成云过程,并在气候变化中起到重要作用[4].另一方面,PM2.5中含有众多有毒有害组分,对人体健康尤其是呼吸系统功能有明显损害[5].PM2.5来源复杂,既包括直接排放的一次源,如燃煤源、机动车源、生物质燃烧源等燃烧源;又包括大气化学反应生成的二次源,如二次硫酸盐、二次硝酸盐以及部分有机物.使用科学的方法确定PM2.5来源是控制和治理城市大气污染的关键.国内外PM2.5源解析的方法以受体模型解析手段为主[6], 基于环境受体点开展的PM2.5膜采集及示踪组分分析,利用化学质量平衡(CMB)[7]、正向矩阵因子解析(PMF)[8]、主成分分析(PCA)[9]、多元线性模型(UNMIX)等[10]数学模型进行源贡献计算.近年来珠三角城市的大气源解析研究[11-17]多采用PMF模型,这些研究主要关注于PM2.5中特定组分的来源解析[12-13]或基于气溶胶质谱的在线来源解析[15-16],系统开展城市PM2.5来源解析的研究报道相对较少[11,17].深圳是国内较早开展PM2.5膜采样组分分析及来源研究的城市之一.PM2.5化学成分分析研究[18]发现深圳本地二次污染严重,二次颗粒物的浓度及其在PM2.5中的比重都比较高.PM2.5化学组成时空分布研究[19]表明,深圳PM2.5污染具有明显的区域传输特征,机动车尾气对PM2.5具有重要贡献.上述研究主要集中在深圳PM2.5化学成分的污染特征上,系统收稿日期:2018-06-05基金项目:国家自然科学基金资助项目(91744202;41622304);深圳市科技计划(JCYJ20170412150626172)* 责任作者, 教授, huangxf@14 中 国 环 境 科 学 39卷地运用模型进行PM 2.5来源解析的研究较少.本文以深圳为案例,开展全年、多点位的大气PM 2.5来源解析研究工作,以期为我国特大城市科学有效地开展颗粒物污染防治工作提供参考和借鉴. 1 资料与方法深圳位于我国南部海滨,西邻珠江口,南与香港毗邻,北与东莞、惠州接壤,属亚热带海洋性季风气候.考虑到深圳的东西狭长地形,本研究沿东西轴向布设PM 2.5采样点(如图1所示),选择西乡(22.58°N, 113.90°E),龙华(22.66°N,114.01°E),洪湖(22.57°N, 114.13°E),大鹏(22.64°N,114.42°E)4个国控子站和大学城超级站(22.58°N,113.97°E)共5个点位作为采样点.2014年分别于3月3日~29日、6月1日~29日、9月1日~30日和11月27日~12月30日作为典型时段在5个采样点位进行隔日24h 采样,代表春、夏、秋、冬4个季节.研究使用美国Thermo 公司2300型四通道大气颗粒物采样器和武汉天虹TH -16A 型四通道大气颗粒物智能采样仪进行膜采样,每台采样器的4个通道配备2张Teflon 膜和2张石英膜.5个采样点位共获得有效样品282套.采样前后分别在超净室(温度(21±1),℃相对湿度(40%±5)%)平衡后,对特氟龙膜进行称重确定PM 2.5的日均质量浓度.每套样品中的Teflon 膜称重后分别用于15种金属元素分析(使用安捷伦7500c ICP -MS 分析仪)和水溶性阴阳离子分析(使用戴安ICS -2500离子色谱仪).石英膜用于有机碳(OC)和元素碳(EC)分析(使用DRI 热/光碳分析仪).将OC 质量乘以经验常数1.8获得有机物(OM)质量[15].上述分析方法参考文献[20].西乡 大学城龙华洪湖大鹏10km图1 深圳市PM 2.5采样点分布示意Fig.1 Spatial distribution of PM 2.5 sampling sites in Shenzhen本研究采用正向矩阵因子解析(PMF)受体模型对PM 2.5的主要来源进行解析.受体模型是一种分析大气颗粒物的化学组成和物理性质的数学模型,能够基于因子特征值或源谱定量识别污染源的贡献[21].PMF 模型是一种常用的大气颗粒物源解析模型,与其他源解析方法相比,具有不需要测量源成分谱,不需要输入污染物排放清单和光化学反应机理方程,且能够同时确定污染源廓线和源贡献等优点.PMF 模型将观测的组分浓度矩阵X ij 分解为源浓度廓线矩阵F kj 和因子贡献矩阵G ik (式1),其中E ij 为残差矩阵,即模型模拟值与实际观测值的差值.将每个观测数据的残差与其误差估计比值的平方和定义为Q ,PMF 模型的求解过程即为将Q 最小化的过程.1(1,,,1,,)pk ij ik kj ij i m j n ==+==∑ (1)本研究采用美国环保署认可的EPA PMF 5.0模型软件进行分析运算,以5个采样点位共计282个PM 2.5 样品中的OM, EC, NO 3-, SO 42-, NH 4+, Cl -, Na,Mg, Al, K, Ca, V , Fe, Zn 和Pb 等15种组分浓度及其不确定性作为输入.由于浓度很低且不具显著源指示性,其余几种金属组分未输入模型.当组分浓度低于检测限时,以检测限值的一半作为该组分浓度输入模型.各组分输入模型的数据不确定性均取20%. 2 结果与讨论2.1 PM 2.5化学组成及其时空分布2014年深圳5个点位PM 2.5的年平均浓度为35.7µg/m 3,与深圳国控子站年均值34µg/m 3接近,略高于我国《环境空气质量标准》二级浓度限值35µg/m 3.深圳年均PM 2.5化学组成如图2a 所示,其中OM 占比最高达39%,说明深圳大气有机物污染严重,其他SO 42-、NH 4+、EC 、NO 3-和Cl -等非金属组分占比分别为22%、10%、8%、7%和1%.由ICP -MS 检测出的金属组分总共占比达6%,其中K 和Na 占比均超过了1%.未检出组分占比7%,包括SiO 2等未测定矿物组分.不同季节PM 2.5的平均浓度及化学组成情况如图2b 所示,PM 2.5的污染水平呈现冬高夏低的变化规律,冬季PM 2.5平均浓度为55.9µg/m 3,是夏季PM 2.5平均浓度的2.8倍,PM 2.5中各主要化学组分的浓度也呈现类似的季节变化规律,这与深圳冬夏两季不1期孙天乐等:深圳市大气PM 2.5来源解析 15同的气象特点密切相关.表1统计了2014年深圳不同季节采样时段的主要气象要素,可以看出,冬季降水少温湿度低,不利于大气污染物的扩散与清除,而冬季主导风向为偏北风,利于北方污染地区的污染物输送至深圳.夏季不但降水多,主导风向也转为偏南风,将南部洋面的清洁空气带至深圳,利于污染物的扩散和清除.此外,2014年秋季降雨偏多且温度较高,与夏季气象特征接近,导致PM 2.5及其主要化学组分浓度低于春季.表1 2014年采样月份主要气象要素及灰霾日数统计 Table 1 Meteorological conditions and haze days during thefour sampling seasons in 2014 in Shenzhen项目3月 (春)6月 (夏)9月 (秋)12月 (冬)气温(℃) 18.9 28.9 28.8 15.3 降水(mm)212.6 129.5 185.9 50.2 风速(m/s) 2.3 1.9 1.9 2.3 相对湿度(%)76 78 75 60灰霾*日 (d) 4 1 4 18 注:*相对湿度小于80%,水平能见度10km 以下的天气.PM 2.5=35.7µg/m(a) 年均PM 2.5的化学组成图2 2014年深圳大气PM 2.5的化学组成Fig.2 Chemical compositions of PM 2.5 in Shenzhen in 2014不同站点PM 2.5的平均浓度及化学组成情况如图2c 所示,PM 2.5的污染水平整体上呈现西高东低的变化规律,这与深圳工业区主要集中在中西部的布局现状相符.此外,西部地区濒临珠江口,由于海陆风等因素[22],更易受到珠三角区域污染传输影响.5个采样点位中,龙华点位PM 2.5年均浓度最高,为40.3µg/m 3,是PM 2.5年均浓度最低的大鹏点位的1.4倍.大鹏采样点位于深圳东部滨海郊区,尽管本地污染源排放很少,其PM 2.5年均浓度仍达到28.9µg/m 3,说明深圳PM 2.5受到污染物区域传输影响较大,导致本底水平较高.PM 2.5中OM 、EC 和NO 3-的浓度存在明显的空间差异,总体上均呈西重东轻的变化特征.16 中国环境科学 39卷OM组分来源既包括燃料燃烧等一次过程,又包括有机物化学反应等二次过程[11],郊区大鹏点位的OM已比较高,中西部市区其他点位在此基础上又叠加了局地污染源的影响.EC和NO3-的浓度市区点位远高于郊区,主要反映了市区显著受到局地机动车排放源的影响.另外,5个采样点位的SO42-组分浓度水平接近,说明SO42-具有显著的区域性污染特征.而大部分NH4+以(NH4)2SO4的形式存在,因此NH4+空间分布特征与SO42-相似.与2009年同点位PM2.5观测结果进行比较(见表2),发现2014年大学城点位PM2.5的质量浓度降低了14%.各主要组分的质量浓度均呈下降趋势,其中EC 和SO42-浓度下降最为显著,分别下降了34%和21%,这与近年来深圳本地和珠三角区域采取的机动车控制、电厂脱硫等大气污染防治措施密切相关.表2 2009年和2014年深圳大学城点位大气PM2.5化学组成比较Table 2 Comparison of chemical compositions of PM2.5 in Daxuecheng between 2009 and 2014质量浓度(µg/m3)组成2009年[11] 2014年变化率(%) PM2.5 42.2 36.4 -14OC 8.3 7.5 -10EC 4.7 3.1 -34SO42- 11.7 9.2 -21NO3- 2.7 2.6 -42.2基于PMF模型的PM2.5来源解析在PMF 模型计算过程中尝试将因子数设置为2~12进行分析,结果表明当因子数为10时,各因子特征值和源谱能相对独立和完整的指示源种类,此时各个因子的源谱和特征值及其时空变化情况如图3和图4所示.2.2.1机动车源第1个因子中OM和EC特征值最高,说明来自燃烧源,该源对深圳PM2.5的贡献呈典型的冬高夏低的季节变化特征,市区中西部采样点的贡献浓度达到东部郊区大鹏采样点的2.3~2.6倍,具有显著的本地排放特征,因此判定该源为机动车源.2.2.2工业源第2个因子中Fe、Zn、Pb等金属元素的特征值较高,而Zn是金属冶炼工业排放的一个特征元素[23],因此该源被判定为工业源.该源对5个采样点的贡献接近表征了该源的区域传输特征,这与深圳市高污染工业很少的现状一致.2.2.3燃煤源第3个因子中Cl-的特征值突出.珠三角地区PM2.5中的Cl-主要来自燃煤排放产生的HCl和大气中的NH3快速反应形成NH4Cl[17].该源冬季对深圳的贡献浓度显著高于夏季,受局地排放影响空间差异较大,龙华采样点的贡献浓度为大鹏采样点的3.6倍.2.2.4生物质燃烧源第4个因子中OM和EC浓度较高,说明该源与燃烧过程密切相关.K是生物质燃烧的标识物[24],该源K的特征值突出,判断为生物质燃烧源.该源冬季对深圳的PM2.5贡献明显高于其他季节,与生物质燃烧的季节性特征相符.该源对市区采样点的贡献浓度与郊区大鹏采样点差异不大,表现出区域性特征.2.2.5建筑尘第5个因子中Ca和Mg的特征值突出,而Ca是水泥等建筑材料的特征元素,判断该源为建筑扬尘源.该源也含有一定浓度的SO42-、NO3-和NH4+,可能与SO2、NO2和大气碱性颗粒物的非均相反应有关[25].受湿度和降雨影响,该源呈现冬高夏低的季节变化特征,而秋季贡献浓度偏低与2014年9月降雨偏多(如表1所示)有关.该源在大学城、龙华和大鹏采样点贡献浓度略高,可能与周边局地建筑施工有关.2.2.6地面扬尘第6个因子中地壳元素Al的特征值最高,同时Mg和Fe等矿物元素的特征值较高,因此被判定为地面扬尘.该因子同时含有EC和NO3-等组分,说明路面扬尘为该源的重要组成.该源与建筑尘季节变化特征相似,受局地排放影响贡献浓度在不同采样点存在差异.2.2.7远洋船舶源在第7个因子中V的特征值最高,V是重油燃烧排放的标识物[26],而在珠三角地区,几乎只有远洋船舶使用重油作为燃料[11],判定此源为远洋船舶源.珠三角地区港口分布在南部沿海,而冬季主导风向为北风,该源对PM2.5的贡献明显低于其他季节.各个采样点该源的贡献浓度差异很小,表明该源主要来自海上区域传输.2.2.8海洋源第8个因子中Na和Mg的特征值突出,表明此源主要为进入细粒子模态的海盐.该源缺失Cl-组分,但含有一定量的SO42-和OM,说明这些海盐非新鲜排放,处于一定的老化程度.该源的季节1期孙天乐等:深圳市大气PM2.5来源解析 17差异和空间差异均不显著.2.2.9二次硫酸盐生成第9个因子中SO42-和NH4+的特征值最高,判断来源为二次硫酸盐生成.PM2.5中的SO42-主要来自SO2的二次氧化,在此过程中大气氧化剂同步将VOCs氧化为OM[27],导致该因子中含有一定的OM.该因子中的OM为二次有机物,将参与SOA的估算.该源夏季对深圳市PM2.5的贡献明显低于其他季节,而5个采样点的对PM2.5的贡献值基本一致,说明深圳市二次硫酸盐主要来自区域传输.组分所占百分比(%)图3 PM F模型输出的PM2.5各源特征值及贡献浓度Fig.3 Variations of eight factors and factor profiles of PM2.5 obtained by PMF18 中 国 环 境 科 学 39卷(a) 各源的季节变化 (b)各源的空间变化图4 PM F 模型输出的各源和估算的二次有机物生成(SOA)浓度的季节变化及空间变化Fig.4 Seasonal and spatial variations of mass contributions of the eight factors output by PMF and the SOA calculated2.2.10 二次硝酸盐生成 第10个因子中NO 3-的特征值最高,判断来源为二次硝酸盐生成.与二次硫酸盐类似,该源含有少量OM,参与2.2.11节二次有机物的估算.NH 4NO 3在温度较高时易分解挥发[17],温度较高的夏秋季节该源的贡献浓度显著低于冬季.此外,受机动车NO x 排放影响,该源对郊区大鹏采样点的贡献浓度明显低于其他市区点位.2.2.11 二次有机物生成 由于种类繁多、性质各1期孙天乐等:深圳市大气PM 2.5来源解析 19异、来源复杂,有机物的来源解析难度很大.尽管本研究将因子数设置为10甚至12,PMF 仍未直接解析出单独的有机物来源因子.这是因为在PMF 受体模型结果中,有机物被分配到机动车、生物质燃烧等一次源以及二次硫酸盐生成和二次硝酸盐生成等二次源中.Yuan 等[28]提出从具有二次特征的PMF 解析因子中提取OM 来估算二次有机物(SOA)的方法.He 等[15]基于在线气溶胶质谱(AMS)对有机气溶胶进行PMF 解析,结果表明深圳市大气中的SOA 由半挥发性二次有机气溶胶(SV -OOA)和低挥发性二次有机气溶胶(LV -OOA)组成,而SV -OOA 和LV -OOA 分别与硝酸盐和硫酸盐具有较好的相关性.基于上述研究结论,本研究采用式2对SOA 质量浓度进行估算.[SOA]=[OM]二次硫酸盐生成+[OM]二次硝酸盐生成(2)计算结果表明2014年深圳全市SOA 平均占OM 总质量的33%,略低于Huang [11]以及He 等[15]的研究结果.地面扬尘6.0%SO 2二次转化20.7%燃煤1.6%工业工艺2.9%二次硝酸盐生成10.1%远洋船舶5.3%建筑尘1.9%机动车26.9%生物质燃烧5.6%海洋源3.2%VOCs 二次转化11.8%其他4.1%PM 2.5=35.7 微克/立方米PM 2.5=35.7µg/m 3图5 2014年深圳市PM 2.5源解析结果 Fig.5 Source structure of PM 2.5 in Shenzhen in 2014基于以上PMF 模型源解析结果,得到2014年深圳全市年均的PM 2.5来源结构,如图5所示.机动车源、二次硫酸盐生成、二次有机物生成和二次硝酸盐生成是PM 2.5的4个最主要的来源,与2009年[11] PM 2.5的主要来源基本一致,分别对PM 2.5质量浓度贡献了26.9%、20.7%、11.8%、10.1%,总贡献达70%.地面扬尘、生物质燃烧源、远洋船舶源、工业源、海洋源、建筑尘和垃圾焚烧源贡献比例达1.6%~6.0%.此外,还有4.1%的质量浓度为其他未知来源的贡献.PMF 模型因子模拟得到的重建PM 2.5浓度与由输入模型的15种组分质量浓度加和得到实测PM 2.5浓度具有高度的相关性(R 2=0.98,斜率= 0.99),说明上述因子能较好地模拟深圳市大气PM 2.5的来源与贡献. 3 结论3.1 深圳市大气PM 2.5年均浓度为35.7µg/m 3,其中有机物、硫酸根、铵根、元素碳、硝酸根、氯离子和15种主要金属元素质量占比分别为39%, 22%, 10%, 8%, 7%, 1%和6%.总体上,PM 2.5浓度呈现冬高夏低的季节变化规律和西高东低的空间变化规律. 3.2 PMF 模型对PM 2.5的来源解析结果表明,机动车源、二次硫酸盐生成、二次有机物生成和二次硝酸盐生成是深圳市大气PM 2.5的4个最主要的来源,质量浓度贡献比例分别为27%, 21%, 12%和10%.地面扬尘、生物质燃烧源、远洋船舶源、工业源、海洋源、建筑尘和燃煤源贡献比例达2%~6%. 3.3 各个源贡献的时空变化特征表明,二次硫酸盐生成、生物质燃烧源、二次有机物生成、工业源、远洋船舶源和海洋源显示出明显的区域源特征,机动车源、二次硝酸盐生成、燃煤源、地面扬尘和建筑尘具有显著的本地源特征.参考文献:[1] Zhang Y H, Hu M, Zhong L J, et al. Regional Integrated Experimentson Air Quality over Pearl River Delta 2004 (PRIDE -PRD2004): Overview [J]. Atmospheric Environment, 2008,42(25):6157-6173. [2] Yao T T, Huang X F, He L Y , et al. High time resolution observationand statistical analysis of atmospheric light extinction properties and the chemical speciation of fine particulates [J]. Science China Chemistry, 2010,53(8):1801-1808.[3] 林 云,孙向明,张小丽,等.深圳市大气能见度与细粒子浓度统计模型 [J]. 应用气象学报, 2009,20(2):252-256.Lin Y , Sun X M, Zhang X L, et al. Statistical Model of the Relationship Between Atmospheric Visibility and PM 2.5 in Shenzhen [J]. Journal of applied meteorological science, 2009,20(2):252-256. [4] Charlson R J, Schwartz S E, Hales J M, et al. Climate forcing byanthropogenic aerosols. [J]. Science, 1992,255(5043):423-430. [5] Sarnat J A, Marmur A, K lein M, et al. Fine Particle Sources andCardiorespiratory Morbidity: An Application of Chemical Mass Balance and Factor Analytical Source -Apportionment Methods [J]. Environ Health Perspect, 2008,116(4):459-466.[6] 郑 玫,张延君,闫才青,等.中国PM 2.5来源解析方法综述 [J]. 北京大学学报(自然科学版), 2014,50(6):1141-1154.Zhen M, Zhang Y J, Yan C Q, et al. Review of PM 2.5 Source Apportionment Methods in China [J]. Acta Scientiarum Naturalium20 中国环境科学 39卷Universitatis Pekinensis, 2014,50(6):1141-1154.[7] Cooper J A, Watson J G. Receptor Oriented Methods of Air ParticulateSource Apportionment [J]. Air Repair, 1980,30(10):1116-1125.[8] Paatero P, Tapper U. Analysis of different modes of factor analysis asleast squares fit problems [J]. Chemometrics & Intelligent Laboratory Systems, 1993,18(2):183-194.[9] Shi G L, Zeng F, Li X, et al. Estimated contributions and uncertaintiesof PCA/MLR–CMB results: Source apportionment for synthetic and ambient datasets [J]. Atmospheric Environment, 2011,45(17):2811- 2819.[10] Watson J G, Chen L W, Chow J C, et al. Source apportionment:findings from the U.S. Supersites Program [J]. Journal of the Air & Waste Management Association, 2008,58(2):265-288.[11] 黄晓锋,云慧,宫照恒,等.深圳大气PM2.5来源解析与二次有机气溶胶估算 [J]. 中国科学:地球科学, 2014,44(4):723-734.Huang X F, Yun H, Gong Z H, et al. Source apportionment and secondary organic aerosol estimation of PM2.5 in an urban atmosphere in China [J]. Science China: Earth Sciences, 2014,57:1352–1362. [12] K uang B Y, Lin P, Huang X H H, et al. Sources of humic-likesubstances in the Pearl River Delta, China: positive matrix factorization analysis of PM2.5 major components and source markers [J]. Atmospheric Chemistry & Physics, 2015,15(4):1995-2008.[13] Gao B, Guo H, Wang X M, et al. Tracer-based source apportionmentof polycyclic aromatic hydrocarbons in PM2.5 in Guangzhou, southern China, using positive matrix factorization (PMF). [J]. Environmental Science & Pollution Research, 2013,20(4):2398-2409.[14] Tan J, Duan J, Ma Y, et al. Long-term trends of chemicalcharacteristics and sources of fine particle in Foshan City, Pearl River Delta: 2008~2014. [J]. Science of the Total Environment, 2016,565: 519-528.[15] He L Y, Huang X F, Xue L, et al. Submicron aerosol analysis andorganic source apportionment in an urban atmosphere in Pearl River Delta of China using high-resolution aerosol mass spectrometry [J].Journal of Geophysical Research Atmospheres, 2011,116(D12304). [16] Gong Z H, Lan Z J, Xue L, et al. Characterization of submicronaerosols in the urban outflow of the central Pearl River Delta region of China [J]. Frontiers of Environmental Science & Engineering, 2012, 6(5):725-733.[17] Zou B B, Huang X F, Zhang B, et al. Source apportionment of PM2.5,pollution in an industrial city in southern China [J]. Atmospheric Pollution Research, 2017,8(6):1193-1202.[18] 牛彧文,何凌燕,胡敏,等.深圳冬、夏季大气细粒子及其二次组分的污染特征 [J]. 中国科学(B辑化学), 2006,36(2):173-180.Niu Y W, He L Y, Hu M, et al. Characterization of PM2.5 and its secondary chemical species in summer [J]. Science China Ser. B Chemistry, 2006,36(2):173-180.[19] 云慧,何凌燕,黄晓锋,等.深圳市PM2.5化学组成与时空分布特征[J]. 环境科学, 2013,34(4):1245-1251.Yun H, He L Y, Huang X F, et al. Characterising Seasonal Variation and Spatial Distribution of PM2.5 Species in Shenzhen [J].Environmental Science, 2013,34(4):1245-1251.[20] He L Y, Hu M, Zhang Y H, et al. Fine Particle Emissions fromOn-Road Vehicles in the Zhujiang Tunnel, China [J]. Environmental Science & Technology, 2008,42(12):4461-4466.[21] Norris G, Duvall R, September 2014. EPA Positive MatrixFactorization (PMF) 5.0Fundamentals and User Guide.[22] 吴蒙,罗云,吴兑,等.珠三角干季海陆风特征及其对空气质量影响的观测 [J]. 中国环境科学, 2016,36(11):3263-3272.Wu M, Luo Y, Wu D, et al. Observation on the characteristics of sea-land breezes and its influence to air quality over Pearl River Delta region during dry season [J]. 中国环境科学, 2016,36(11):3263-3272.[23] Hien P D, Binh N T, Truong Y, et al. Comparative receptor modellingstudy of TSP, PM2, and PM2-10, in Ho Chi Minh City [J]. Atmospheric Environment, 2001,35(15):2669-2678.[24] Yamasoe M A, Artaxo P, Miguel A H, et al. Chemical composition ofaerosol particles from direct emissions of vegetation fires in the Amazon Basin: water-soluble species and trace elements. [J].Atmospheric Environment, 2000,34(10):1641-1653.[25] Cheng Y, Zheng G, Wei C, et al. Reactive nitrogen chemistry in aerosolwater as a source of sulfate during haze events in China [J]. Science Advances, 2016,2(12):e1601530.[26] Chow J C, Watson J G. Review of PM2.5 and PM10 Apportionment forFossil Fuel Combustion and Other Sources by the Chemical Mass Balance Receptor Model [J]. Energy & Fuels, 2002,16(2):222-260. [27] Huang X F, Zhao Q B, He L Y, et al. Identification of secondaryorganic aerosols based on aerosol mass spectrometry [J]. Science China Chemistry, 2010,53(12):2593-2599.[28] Yuan Z B, Yu J Z, Lau A K H, et al. Application of positive matrixfactorization in estimating aerosol secondary organic carbon in Hong K ong and its relationship with secondary sulfate [J]. Atmospheric Chemistry & Physics, 2006,6(1):25-34.作者简介:孙天乐(1986-),女,山东聊城人,博士研究生,主要从事大气污染监测研究.发表论文10余篇.。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。