浅析宋朝的“尚文抑武”

- 格式:doc

- 大小:15.00 KB

- 文档页数:1

宋代重武轻文的政策唐末五代时,由于皇权衰微,兵权旁落,因而兵变不断,不仅祸乱朝政,而且严重影响到社会的安定和发展。

"大抵五代之所以取天下者,皆以兵。

兵权所在,则随以兴;兵权所去,则随以亡"这造成了先秦以来的儒家文化受到很大的冲击,使得当时的道德标准和价值观念发生改变。

自从宋太祖赵匡胤"杯酒释兵权"以来,宋朝以文治国的基本基调就算是定下了。

尽管军事上宋被周边国家暴揍了个遍,但在经济、文化、科技上都达到了任何一个封建王朝无法企及的高度,所谓"登峰造极于赵宋一世"就是如此。

虽然宋的灭亡要一定程度上归咎于他的"重文轻武"的国策上,武将的地位堪比看门狗,简直惨不忍睹。

但是以武立国的宋也不一定见的国祚长久,看秦、隋两代,均是以武治国,结果二世而亡,大汉延绵数百年也是内乱不断。

因此可见延长国祚都是要付出一定代价的。

"崖山之后无中华"大宋的灭亡令无数人惋惜,有人认为丢了燕云十六州的大宋是瘸了脚的大宋,也有人说大宋是生错了时代,在大宋弱,而是当时的蒙古、金、辽太猛,宋的强在与他们相比之下反而是一种弱。

以前中原王朝面对北方的威胁,不过是一群战斗力有限的未开化游牧民族,基本靠抢劫抢一波就走,而宋朝面对的是一群已经汉化,有自己固定地盘的农业国。

他们也有自己独特的文化和完整的战争机器。

他们处理战争的方式不再是抢了就跑,而是进攻占领一个城市,然后消化它的资源,同化它的人口。

在经历了五代十国的战乱后,"兵强马壮者为天子"已经成了大多数人的共识,赵匡胤看着皇帝像走马灯一样换的同行前辈们,不禁问自己,今天我造别人反,别人以后就不会造我的反吗?那该怎么办?只要武将没兵就可以了嘛,宋太祖于是"杯酒释兵权",彻底解除当初的老下属们的兵权。

不仅作为皇帝认为五代十国这个乱世容易莫名挂掉,文人、武将、百姓也是这们认为,文人觉得大乱之世不仅自己的身家性命难以保障,而且齐家治国的理想根本难以实现。

崇文抑武政策对宋代文学发展的影响:1. 崇文与抑武这一双管齐下的基本国策使宋代成为一个以成熟的文官制度为基础、君主专制和中央集权空前强化的王朝。

2. 鉴于唐代灭亡的历史教训,宋太祖于建国之初即以“杯酒释兵权”解除了禁兵统帅石守信等人的兵权,力避“方镇太重,君弱臣强”态势的重演;3. 宋王朝高度重视文治、重用文臣,扩大科举取士的范围及职能,提高文臣的政治、生活待遇。

官僚阶层多任用文人,上至宰相,下至州郡长官,甚至主兵的枢密使也由文官担任。

君主还进一步分散大臣的权力,分设更多的官职,使文臣间互相牵制,防止专权。

“开口揽时事,议论争煌煌”成为宋代文人特有的精神风貌。

4. 内外交困的政治社会局面直接促使一部分有责任感的文人积极争取改变社会现实,两宋时期围绕国家大政方针的讨论与制定形成了激烈尖锐的党派之争。

北宋时期主要是革新与保守之争,围绕政治的改良展开,以庆历新政和熙丰变法为代表,北宋诗文革新运动也就是在这个历史背景中展开的。

5. 社会政治风气的变化必然影响到士大夫文人的政治态度,崇文抑武的国策激励起文人愈发强烈的参政意识,外忧内患的深重则引发他们更加深刻的忧患意识。

“进亦忧,退亦忧”、“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,可以看作是宋代文人士大夫努力追求的风范节操,是他们关注国家和社会的精神写照,远远超出“达则兼济天下,穷则独善其身”的传统观念。

他们不仅是处士横议、坐而论道,而且进一步去改革制度、参与实施,以期改变本朝内忧外患的窘境。

所以宋代“士”阶层的很多人兼具文人、官僚、政治家三重身份。

6. 文人自觉的参政意识使时事政治自然而然成为文学表现的一大主题。

宋人文集中谈及朝政史事、社会现实。

在这样的社会氛围中,文学的社会政治功能逐渐加强,在广度、深度上远超前代。

文学创作的高潮往往是伴随着政治斗争高潮而出现的,譬如庆历新政、熙丰变法期间都出现了相应的创作高峰。

7. 深沉的忧患意识掀起了爱国文学的高潮。

爱国主题是源远流长的文学传统,从屈原到杜甫,每逢多事之秋,爱国的热血就会在文人士大夫的身躯里沸腾,爱国主题就会在文学作品中大放异彩。

浅析宋代文官制度的得失【摘要】宋代自从建国,皇帝就倡议与士大夫治天下,以致朝野的政治气氛相当开明。

宋太祖曾经自诩:不以言论杀人,从而形成了“士大夫民主制度”的基本原则,建立起了“尚文抑武”的文官制度。

宋代文官制度的确立,使传统的“贵族政治,武人政治从此基本上退出了封建中国的历史舞台”;并使其后的中国封建社会始终以大一统局面延续下去;同时,使书院兴起,学者辈出,经学、史学、文学、科学技术等均甚发达。

但是,宋代文官制度也带来了各种严重的政治恶果。

【关键词】宋代文官制度得失【Abstract】Since founding a state, emperor propose and cure world Song Dai with court official, so that political atmosphere of the court and the commonalty quite enlightened. The grandfather once bragged very much Song: Do not kill a person with the speech , thus form the basic principles of" court official's democratic system", Set up civil official system on" still document restrain military". Song civil official of Dai system stand really and make " noble politics is military people withdraw from feudal the historical stages of Chinas basically from then on by politics" a traditional one; [1]And the feudal society of China that thereafter make lasts to down with the situation of big unification throughout ; Besides, make the academy rise, the scholar comes forth in large number, Study of Confucian classics, historiography, literature, science and technology,etc. are very developed. However, civil official Song Dai's systems have brought various kinds of serious political evil consequences .【Key words】Civil official Song Dai's system Gain and loss一、宋代文官制度的得(一)宋代文官制度使传统的“贵族政治,武人政治从此基本上退出了封建中国的历史舞台”在选任官员的过程中,宋代始终强调文治。

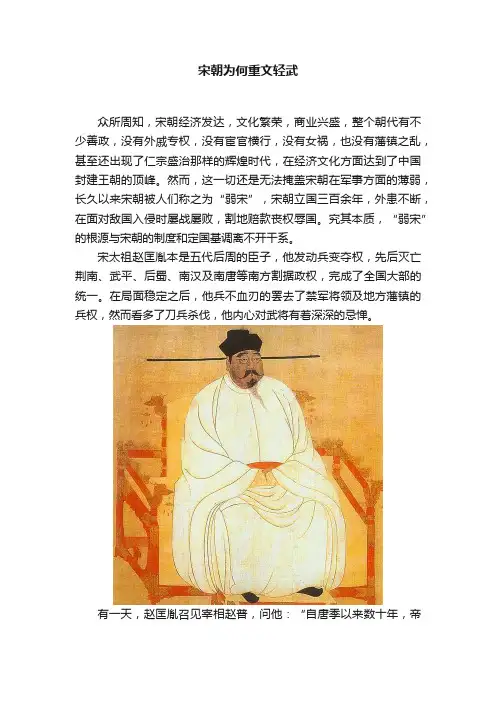

宋朝为何重文轻武众所周知,宋朝经济发达,文化繁荣,商业兴盛,整个朝代有不少善政,没有外戚专权,没有宦官横行,没有女祸,也没有藩镇之乱,甚至还出现了仁宗盛治那样的辉煌时代,在经济文化方面达到了中国封建王朝的顶峰。

然而,这一切还是无法掩盖宋朝在军事方面的薄弱,长久以来宋朝被人们称之为“弱宋”,宋朝立国三百余年,外患不断,在面对敌国入侵时屡战屡败,割地赔款丧权辱国。

究其本质,“弱宋”的根源与宋朝的制度和定国基调离不开干系。

宋太祖赵匡胤本是五代后周的臣子,他发动兵变夺权,先后灭亡荆南、武平、后蜀、南汉及南唐等南方割据政权,完成了全国大部的统一。

在局面稳定之后,他兵不血刃的罢去了禁军将领及地方藩镇的兵权,然而看多了刀兵杀伐,他内心对武将有着深深的忌惮。

有一天,赵匡胤召见宰相赵普,问他:“自唐季以来数十年,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家计长久,其道何如?”赵普说:“此非它故,方镇太重,君弱臣强而已。

今欲治之,惟稍夺其权,制其钱粮,收其精兵,则天下自安矣。

”赵匡胤的问话里深深表达了他对战乱和武将夺权的担忧,而实际上,这并不是杞人忧天,纵观前朝历史,已有太多的先例。

众所周知,唐朝灭亡于军事割据。

从安史之乱开始,唐朝藩镇割据问题就越来越严重,藩镇的将领拥兵自重,在军事、财政、人事方面不完全受中央政府控制。

他们割据一方,随着时间的推移慢慢变成了一方大权在握的土皇帝,安史之乱之后,唐朝已经是风雨飘摇,尽管又苟延残喘了近两百年,最终还是亡于此。

而之后的五代十国更是出现了连年的战争和频繁的政权更迭,这是一个武将把持历史走向的年代,功高盖主权倾朝野的军事将领兵变夺位在这个时代一幕幕的上演。

907年,朱温杀昭宗废哀帝后建立后梁;923年,李克用之子李存勖灭后唐;926年,李克用的干儿子李嗣源在大将石敬瑭的撺掇下篡位;936年,李嗣源的女婿石敬瑭夺了小舅子李从珂的天下,建立后晋;947年,石敬瑭的爱将刘知远建立后汉;950年,刘知远大将郭威因家眷被刘知远之子刘承祐所杀造反,刘承祐被杀后,郭威夺到大权,再立刘赟为帝。

宋朝重文轻武的利弊作文

咱们聊聊宋朝那会儿吧,重文轻武这事儿,可真是让人又爱又恨。

首先说说这“重文”的好处。

宋朝啊,文人墨客可是遍地开花,诗词歌赋,哪个不是经典?苏轼、欧阳修、李清照,这些大文豪的

名字,现在说起来都让人心生敬意。

他们留下了多少传世之作啊,

那些诗词歌赋,不仅让人欣赏到文学之美,还反映了当时社会的风

貌和人民的心声。

不过,这“轻武”可就有些让人担忧了。

宋朝的军队啊,怎么

说呢,战斗力确实不如前朝那么强。

那些将领们,更多的时候是在

琢磨着怎么写诗作文,而不是怎么带兵打仗。

结果啊,就是边境常

常受到外族的侵扰,国家安危岌岌可危。

但话说回来,宋朝的经济繁荣也离不开这“重文”的氛围。

那

时候啊,商业发达,手工业兴盛,海外贸易也是红红火火。

文人们

虽然不擅长舞刀弄枪,但他们在经济、文化、科技等方面可是有着

巨大的贡献。

比如说,活字印刷术就是在宋朝发明的,这可是一大

创举啊!

再来说说这“轻武”的弊端吧。

就是因为军队战斗力不足,宋朝经常得用大量的金银珠宝去跟外族和谈,这简直就是拿钱换和平啊!虽然暂时保住了国家安宁,但长期下来,国家的财政负担可是越来越重。

宋朝重文轻武的措施

宋朝是中国历史上的一个重要朝代,它在政治、经济、文化等方面取得了许多成就。

在宋朝的统治下,重文轻武是一种明显的政策取向。

这种措施主要体现在以下几个方面:

首先,宋朝注重培养文化人才。

当时的政府非常重视文化教育,特别是儒学。

他们鼓励人们读书、研究经典,推崇文化知识的普及和尊重。

政府设立了许多学校和科举考试,以选拔人才。

这种重视文化教育的措施使得当时的社会注重知识和文化的培养,形成了一个重文的氛围。

其次,宋朝重视文化产业的发展。

在宋朝时期,出现了许多文化精品,如诗词、绘画、音乐等。

政府积极扶持文化产业,鼓励文人艺术家的创作和发展。

他们为文人提供了许多机会展示才华的平台,如文人雅集、诗会等,以促进文化的繁荣。

此外,宋朝也采取了一系列政治手段来遏制武力的发展。

他们实行了严格的军事管理制度,限制武将的权力,防止他们篡权造反。

同时,他们注重发展海军,以保护国家的海洋利益。

这种政策导致了军事力量的相对削弱,使得朝廷更加依赖文官来维持政权。

综上所述,宋朝重文轻武的措施主要表现在注重培养文化人才、重视

文化产业的发展以及限制武力的发展。

这些措施使得宋朝成为一个以文化为主导的时代,文化艺术得到了极大的繁荣和发展。

宋朝为什么会重文轻武宋朝是中国历史上很出名的王朝,政治、经济、文化、海上贸易都空前发达,可军事上就不太占优势了。

四面强敌环绕,北方先后经历了三个草原民族建立的辽、金、蒙古。

西北有西夏。

宋朝的军队主要问题就是战斗力不强,兵不识将,将不识兵。

这个原因就要从宋朝重文轻武上说起了。

宋朝为什么会重文轻武呢,我认为主要有三点原因:一、防范藩镇割据重现从唐朝末年开始,地方藩镇拥兵,武将权势过大,唐朝就是被割据的藩将取代的。

在之后的短短五十四年,中原地区先后建立了五个朝廷,这些朝代的开国皇帝都是前朝,割据藩镇的大将,可以说五代十国时期是重武将轻文臣的时代。

而宋太祖赵匡胤也是统兵的武将,在陈桥驿黄袍加身,建立宋朝。

之后赵匡胤杯酒释兵权,夺了众家大将的军权。

避免了武将拥兵割据的局面。

并且史书记载重文教,轻武事,也是宋朝的基本国策。

二、对军事的依赖不严重,主和派一直占据上风宋朝疆域主要是中原地区和江南。

到了南宋时期只能是固守秦岭淮河以南了。

而北宋的北方和西北分别有强大的辽和西夏。

北宋虽然在前期与辽国,夏国屡有征战,互有攻伐但互相都无力击败对方。

且宋朝并非只有军事手段对付辽与夏,可以利用断绝边贸,不向两国出口盐、铁、瓷器、茶叶等,再加上宋朝幅员辽阔。

双方互相出兵最后的结果基本都是双方议和。

所以也从侧面解决了宋朝朝廷对武将的依赖。

另一点就是在北宋、南宋两朝朝廷上分有两派主和派、主战派。

主和派多为文人,主战派多为武将。

而朝廷的大权基本一直被主和派控制,所以在朝廷中武将一直被排挤。

三、经济、文化发达自唐朝末年起,经过五代十国时期,北方战乱不断,经济重心南移,北方人口南迁,南方相对稳定。

南方的经济,文化得到了发展。

两宋时期南方航运的发展,和海上丝绸之路的持续发展,海外贸易发达。

宋朝经济发达。

文化也发达,宋词成为了宋代文化繁荣的代表,唐宋八大家宋朝独占六位,可见宋朝文化也非常发达。

经济,文化的发达也推动了宋朝重视文人。

以上三点,可以解释为什么宋朝会重文轻武。

关于宋朝重文轻武的利弊作文素材

宋朝那会儿,真是挺重视文化的。

你看那些文人墨客,一个个都牛得不行,诗词歌赋随便来。

科技发展也牛啊,那活字印刷术,简直是印书神器!那时候的社会风气,都挺温文尔雅的,大家都挺有礼貌的,感觉挺好的。

但话说回来,重视文化归重视文化,可那轻视武力的劲儿,真是让人捏把汗。

国防空虚,边疆老受欺负,民族矛盾也闹得不可开交。

北宋跟辽、金打,老输,领土一点一点地丢,最后还搞得皇帝都被抓去,国家颜面扫地。

还有啊,那时候文官特牛,武将就受排挤。

军备废弛,战斗力差得不行,国家安全简直就是个笑话。

社会阶层也固化得严重,文人虽然风光,但大多数人其实活得挺惨的,前途渺茫。

科举制度虽然能选拔人才,但也限制了大家的思想和创新。

看看现在咱们国家,重视科技和教育,也重视文化自信,同时国防建设也没落下。

这就是历史的教训啊!重视文化和轻视武力,都有利有弊。

咱们得吸取教训,文武之道,一张一弛,这样国家才能长久安定,民族才能兴旺发达。

介绍北宋的重文轻武政策500字作文

《北宋的重文轻武政策》

小朋友们,今天我来给你们讲讲北宋时期一个很特别的政策,叫重文轻武。

在北宋呀,皇帝和大臣们都特别重视文官,觉得读书、写字、作诗的人很厉害。

比如说,要是一个人读书读得好,考试成绩优秀,就能当很大的官,受到大家的尊敬。

像我们熟悉的大诗人苏轼,他就因为才华出众,在北宋很有名气,官也做得不小呢。

那为什么北宋要重文轻武呢?这是因为之前的朝代老是打仗,老百姓过得很苦。

北宋的皇帝就想,让大家多读书,少打仗,国家就能太平,老百姓就能过上好日子。

小朋友们,你们觉得重文轻武这个政策好不好呢?

《北宋的重文轻武政策》

小朋友们,你们知道北宋吗?北宋有一个很重要的政策,叫重文轻武。

北宋的时候,文官可威风啦!如果一个人文章写得好,学问高,就能被皇帝重用,当很大的官。

比如说范仲淹,他就是一个很有才华的文官,为国家做了好多好事。

那武将呢,就没有那么受重视啦。

皇帝觉得打仗不好,会让老百姓受伤,所以更愿意让大家安静地读书、写诗。

但是呀,这样也有麻烦。

有一次,别的国家来攻打北宋,北宋的军队因为不太厉害,差点就打输了。

这就像两个小朋友打架,一个小朋友很聪明,但是身体不强壮,就可能打不过别人。

所以呀,北宋的重文轻武政策有好有坏。

我们要从中学到,不管是读书还是锻炼身体,都很重要,这样才能变得更强大!小朋友们,你们记住了吗?。

宋太祖治国“重文轻武”的原因、具体表现和影响.在宋朝建立的初期,宋太祖认为仅靠武臣不仅不能适应治理天下的需要,而且还会影响到扩大统治的基础,为了能够使宋朝可以长久治安,宋太祖赵匡胤实行了“重文轻武”的政策,他提倡文人委以重任,严禁武人干涉朝政。

“重文轻武"作为宋朝三百年统治天下的基本国策,既是当时复杂的社会及人为因素共同作用的结果,也与当时独特的历史背景有着密不可分的关联。

一、“重文轻武”产生的主要原因宋太祖认为,唐末五代,大将篡夺皇位的最大原因是因为,皇室衰微,宫廷的禁军大多为藩镇军队。

为了防止悲剧在宋朝重演,宋太祖听取了宰相赵普的建议,“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”1将财政和军权一起收归中央,然后将各地的精兵都选调到京城,组成人数虽少,但战斗力很强的禁军。

这样一来,地方部队根本无力与中央精锐的禁军相抗衡。

为了确保万无一失,宋太祖还大力提拔并任用文人仕官。

杜绝了武将篡夺政权,威胁朝廷的可能.这也是宋太祖开始“重文轻武”的最根本的原因。

二、“重文轻武”的具体表现汉高祖对武将深具警惕之心,所以采取了“以文抑武"的防范措施,他充分信任文人大夫,把建立宋朝稳固的江山,治国平天下的愿望寄托于文人大夫.宋太祖是武将出身,他非常明白“马上得天下,马下治天下"的道理,所以他强化科举制度,提高科举的地位,对科举出来的文官给予重任.宋代著作《神童诗》开篇就说“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,唯有读书高。

”2形象的反映了当时的社会情况。

宋太祖“杯酒释兵权,”让一些掌握了军事大权的大臣放弃了高官,告老还乡。

地方官员也由武官换为文臣担任。

朝廷禁军集中了全国精兵,而地方上只剩下一些老弱病残的士兵,地方再也没有军事力量可以同朝廷抗衡了。

三.“重文轻武”产生的影响“重文轻武”的产生,推动了教育事业的发展,全国各地普遍设立学校,文人的地位大大的提高,读书人“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”3,因此在宋朝出现了许多著名的教育学家,同时有许多大型著作也在宋朝面世,宋代的文化出现空前的繁盛。

宋代的重文轻武与文化多元宋代是中国历史上一个非常特殊的时期,这个时期的文化、艺术和科学都有非常显著的成就。

而其中一个非常重要的原因,就是宋代的官方政策是“重文轻武”。

这一政策产生的深远影响,使得宋代的文化变得非常多元化。

在宋代,文化非常重要,因为文化可以带给人们智慧和思考能力。

而且,在这个时期,文化是以文人为主的。

这些文人通常都非常注重文学、诗歌、书法、绘画等方面的发展。

因此,在宋代,出现了非常多有名的文化巨匠,比如苏东坡、欧阳修、黄庭坚等等。

文化多元化,在宋代也得到了非常显著的体现。

除了本土的汉族文化以外,还有很多外来的文化涌入。

比如,南宋时期的江南地区,吸收了很多来自外地的文化和技术,尤其是南方的戏曲艺术,而这些艺术都在江南地区得到了非常好的发展。

其他一些文化,比如佛教、道教以及伊斯兰教等,在宋代也逐渐走入中国,并且得到了广泛的传播和发展。

‘重文轻武’这一政策的产生,是因为在宋代时期,北方的边疆一直面临外族的侵扰。

因此,朝廷非常注重士兵的数量和实力,以维护边疆的安全。

然而,在这种情况下,文化和文人的地位显得有些低下,因为他们无法为朝廷提供实际的军事手段。

因此,当时的朝廷倡导“重文轻武”,强调文化对社会的重要性。

也就是说,文人的确是没有军事手段,但是他们可以为社会带来其他的重要贡献,比如思考和创造力等方面。

当然,这种“重文轻武”的政策并不是没有问题的。

在宋代后期,南宋政权终于被金国所灭,主要是因为其军事实力不足。

这也使得一些南宋的知识分子开始质疑“重文轻武”这一政策。

然而,这种问题并没有影响到宋代文化的发展和多元化。

因为,在宋代,文化本身就是一个非常庞大、复杂的体系,它始终在不断地发展和变化,吸收和融合了各种不同的因素,使得它非常丰富多彩。

总之,宋代的“重文轻武”政策,虽然在某些方面存在问题,但是它也催生了一个文化繁荣、多元化的时代。

这个时代的文化成就,在世界民族文化史上占据着非常重要的地位,它让我们认识到文化的重要性和多元性,也给我们留下了许多珍贵的文化遗产。

衔接点05 “重文轻武”的宋代社会风貌一、宋朝重文轻武的原因1、对前朝的历史保持警惕。

(1)唐末以来百年的"藩镇割据"使唐朝走向灭亡,唐朝的灭亡就是给了武将太多的权利。

(2)宋朝的首位皇帝赵匡胤就是在战乱中被拥立的为王的,著名的"陈桥兵变,黄袍加身"就是指宋太祖赵匡胤。

自身就是从武将变成帝王,自然也害怕被下一个武将推翻政权,为了预防武将专政,所以重用文人,打击武将。

2、社会发展的需要。

晚唐五代的混乱,使的国家遭遇了重创,当时国家面临内部秩序混乱,外部四分五裂的局面,如何收复国家领土和如何治理国家,恢复经济成了最重要的事情。

统治者认为如果要发展经济,还是的需要文人,所以重用士大夫改革科举制也是形势所逼,而且科举制放宽了录取指标,进士名额多,这引得读书风潮再次兴盛。

二、宋朝宋文轻武的具体表现(一)发展科举制1、宋朝重视科举制度2、统治者为了促进读书风气的发展3、科举制选官的人数变多(二)文人地位高于武将;文人的福利、待遇高于武将(三)宋太祖的推崇有人曾评价:"宋朝优礼士大夫,极少贬斥,诛戮更属绝无。

三、宋朝重文轻武的成果1、宋词的兴起:宋朝重文轻武的政策,使的宋朝产生了许多文人,宋词更是具有代表性。

不同于唐诗的豪放,宋朝更加的婉约,与唐诗并称为"双绝",宋朝有长有短,看似随性,实则内涵丰富,还分为了豪放派和婉约派,常被用于曲目歌词,又被称为曲子词、乐府、乐章等。

宋词的兴起,给中华文化带来了不一样的活力,诗人常把社会现象、家国情怀、还有自身经历带入到文中。

如果说重文轻武是宋朝的偏颇,那么宋词就是宋朝的馈赠。

关于宋朝的历史,好些都是从宋词里面得到的线索,另外宋词的一些作品,影响了千年。

2、印刷术的发展宋朝重文轻武,使得社会上普遍兴起读书,但是在古代笔墨都是非常贵的,在唐朝才发明雕版印刷术,但是在文人的黄金时代里,雕版印刷术还是不够用的,宋朝人为了解决这个烦恼,所以发明了活字印刷术。

浅析宋朝的“尚文抑武”

自宋朝建国以来,一方面是深鉴五代时期武人专权跋扈之弊,注重任用科举出身的文臣;另一方面,宋太祖曾经自诩:不以言论杀人,从而形成了“士大夫民主制度”的基本原则,建立起了“尚文抑武”的文官制度。

凡事有利有弊,本文就宋朝“尚文抑武”问题表达自己的浅见。

在“文德致治”的宋代,武人是心照不宣的二等人,没有资格充当统治集团的宰辅。

在宋代没有进士及第,就如同今天一个年轻人没有大学文凭,想要找一份体面的工作,肯定是困难重重、希望渺渺。

一个现实例子就是宋朝武将狄青不止被通朝为官的同僚看不起,就连妓女白牡丹也敢对狄青出言不逊。

之所以如此,是因为宋朝开国以来,为了避免唐朝藩镇割据的局面,一直极力压制武人的地位,整个社会普遍建立“鄙视”武官的观念。

宋太祖建国时任命文臣为地方官,即使都去贪污,也比任用武将的危害小。

文人当官蔚然成风,而且同朝为官,文官的地位也高于武官,这就是宋朝“尚文抑武”的现象。

由于“尚文抑武”的出现,进入书院学习,通过科举考试考取功名成为当时步入仕途的重要途径。

这在当时起到了促进教育事业的发展,有利于形成一种学习社会风。

于此同时,经学、史学、文学、科学技术等也得到一定的发展。

北宋官员俸禄之优厚,在中国历代封建王朝中是数一数二的。

据《宋史·职官志》的记载,不单单正俸相当可观,还有各种补贴,宋真宗时外任官员不得携带家属$ 而家属的赡养费则由官府财政供应,还有米、面、羊等生活用品。

宋政府的优遇大大激发了宋代士大夫践履儒家理想的道德自律精神,他们把自己的命运与封建王朝的兴衰紧密地联系在一起,惟恐朝廷有弊政引起被统治阶级的反抗。

因此,以天下为已任,并形成了范仲淹“先天之忧而忧,后天下之乐而乐”为代表的优秀思想。

这种思想促使一代又一代知识分子的关心国事、关心民生,为支撑赵宋政权的统治起了重要作用。

横亘两宋三百多年始终没有一股政治势力膨胀到足以威胁赵宋皇位的稳固。

宋代从来没有皇帝被摒弃,其他政治势力成为国家主导力量的政变事件发生,维系、支撑宋王朝的主要政治力量就是以宰相为代表的士大夫势力。

曾有过三次类似于“宫廷政变”的篡权,一次失败,两次成功,这三次宫廷政变都发生在南宋兵荒马乱的年月,士大夫在其间所起的正是稳固赵宋王室的作用。

为牵制地方,宋室加设了许多官职,使官僚机构庞大。

另太祖认为“可以利百代才,唯养兵也。

方凶年饥岁,有叛民而无叛兵;不幸乐岁而变,则有叛兵而无叛民”,故大举招募禁军,无退役制度,虽年老也供养终身。

而更戍频繁更使军费支出浩大。

冗官冗兵、冗禄大大消耗公帑,加以皇室的奢靡,对外战败而纳币求和,遂使宋代财政拮据,国用日竭。

宋代实行重文轻武,用文官指挥军队,“兵无常帅,帅无常师,内外相维,上下相制,等级相轧”,加上兵多而弱,缺乏训练,禁兵调度频繁,地方厢兵嬴弱,使有宋一代国力积弱,武功不振,无力抵制外患。

北宋与辽、西夏、金等强邻交战,迭遭失败,终至灭亡。

后来南宋亦偏安一隅,屡败千金,终于为蒙元所灭,此实乃强干弱枝,重之轻武国策之最大流弊。

宋朝统治者为了避免藩镇割据,重文抑武,虽然达到强化中央集权的作用,但于此同时也带来极为严重的弊端,试想一个社会人人以从军为耻,只能用高薪招募的方式获得兵源,还需要在士兵脸刻字来维系军队的稳定性,这样的军队如何会有强大的战斗力。

如此在对外抗敌屡次败阵也就成为必然了。

一个国家不单要通过教育提高民族素质,培养人才,军事国防更加不能懈怠,因为这是保证一个国家安定的必然要求。