我国对外开放的基本格局

- 格式:ppt

- 大小:1.25 MB

- 文档页数:16

第9课对外开放桥山中学吴亚萍【教学目标】知识与能力:以深圳等经济特区的建立为例,掌握经济特区在社会主义现代化建设中的作用和影响;知道对外开放新格局的形成;了解中国加入WTO的基本情况和影响过程与方法:通过指导学生利用《沿海地区对外开放示意图》,说明经济特区、沿海对外开放城市、经济开放区的地理位置,培养学生的读图、识图能力;通过思考问题的设置引导学生进行思考,培养学生历史思维能力。

情感态度与价值观:比较近现代对外开放的异同,增强学生热爱中国共产党和社会主义祖国的情感;认识到对外开放是中国历史经验的总结,是全球化时代的要求,树立对外开放的观念和意识。

【重点难点】教学重点:经济特区的建立,浦东的开发和开放。

教学难点:我国改革开放近30年来对外开放格局初步形成的过程及特点。

教学过程导入新课1.多媒体播放《春天的故事》歌词:“一九七九年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般地聚起座座金山……”设问:“老人”指谁?“圈”的含义又是什么?(激发学生兴趣导入新课教学)新课讲授一、对外开放前夜:(改革开放的背景)教师引导学生回忆十一届三中全会召开前的中国社会及世界现状,并分析出改革开放的相关因素:1.历史的教训(十年文革)2.现实的逼迫(第三次科技革命和国际形势)3.伟人的推动(邓小平)二、对外开放的格局经济特区的建立1.设问:在《春天的故事》歌词中“画了一个圈”是指什么?提示:1980年,中央决定在广东、福建两省兴办深圳、珠海、汕头、厦门4个经济特区。

(课件展示经济特区概念)2.教师引导学生回答:国家对这个“圈”采取了怎样的特殊政策和灵活的措施?提示:实行特殊的经济政策和经济管理体制,允许外国企业或个人以及华侨、港澳同胞进行投资活动,并在进出口、减免税等方面提供优惠条件。

3.设问:国家为什么选择首先在广州、福建两省的这几个地区设立经济特区实行对外开放?提示:靠近国际市场;历史上这些地区与海外有较密切的交往,原有的经济基础较好;靠近沿海交通便利,有利于引进外资;资源丰富。

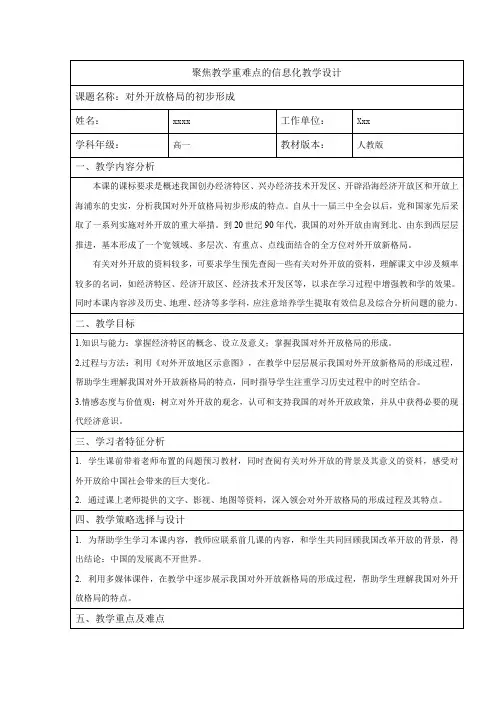

第13 课对外开放格局的初步形成【课标要求】概述我国创办经济特区、兴办经济技术开发区、开辟沿海经济开放区和开发开放上海浦东的史实,分析我国对外开放格局初步形成的特点。

【教学目标】掌握经济特区的概念、设立及意义,理解特区在社会主义建设中的作用和影响,认可、支持“对外开放”这项基本国策;掌握沿海经济开放地带的形成和浦东开发的目的及影响,理解浦东成为中国90年代改革开放的重点和标志;掌握对外开放格局的初步形成,分析初步形成的特点,能在地图上找出经济特区、沿海港口城市、沿海经济开放区的位置。

【重、难点】重点:对外开放格局是如何初步形成的。

难点:经济特区在社会主义现代化建设中的作用和影响。

【教学方法】史料解读法;讨论法;探究法;自主合作法等【教学过程】【导入新课】“一九七九年那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般崛起座座城,奇迹般聚起座座金山。

”这首耳熟能详的歌曲中的老人就是我国改革开放的总设计师——邓小平,而他当年画的那个圈不断扩展,开放的春风吹绿了江南岸,又度玉门关。

在从南方到北方,从沿海到内地的发展中,中国对外开放的格局初步形成。

邓小平为什么提出设立经济特区?我国的对外开放又形成了怎样的开放新格局,有何特点?我们将在本课中继续学习、探讨这些问题。

【讲授新课】一、对外开放格局初步形成的背景1、国际方面1)20世纪70年代国际形势走向缓和。

2)20世纪70年代,中国恢复了在联合国的合法席位,中美、中日关系相继实现了正常化。

3)世界经济一体化进程加快。

4)亚洲“四小龙”等一批新兴工业化国家和地区的经济腾飞。

2、国内方面1)“十年动乱”的破坏,致使国民经济到了崩溃的边缘。

2)以邓小平为核心的党的第二代领导集体,在十一届三中全会上做出了将党的工作重心转移到经济建设上来的重大决策。

3)1978年和1979年,邓小平先后访问了日本和美国。

邓小平认识二、对外开放格局初步形成的过程1、经济特区的创办经济特区就是一个主权国家或地区在交通便利,条件适合的地方划出一定区域,在对外经济活动中采取开放的特殊政策用优惠的办法,吸引外资,引进技术,从而达到一定经济目的的特殊经济区。

第20课_对外开放格局的形成一、经济特区和经济开发区1.方针:中共十一届三中全会确定了对外开放的方针。

2.过程(1)经济特区:从1980年起,先后建立深圳、珠海、汕头、厦门和海南五个经济特区。

(2)开放城市:1984年,开放大连、秦皇岛等14个沿海港口城市。

(3)沿海经济开发区:闽南三角区、长江三角洲和珠江三角洲等地。

(4)新区建设:1992年,开发上海浦东成为经济建设重点与中国进一步对外开放的标志。

从2004年以来,天津滨海新区的开发建设引起世人关注。

3.特点:全方位、多层次。

4.意义(1)有力地推动了中国经济的发展。

(2)越来越适应经济和科技发展的全球化趋势。

二、加入世界贸易组织1.原因(1)世贸组织实际上是各国之间从事经济贸易活动的世界性统一市场。

(2)中国是关贸总协定的创始成员国之一。

由于历史原因,中止了在关贸总协定中的活动。

2.过程(1)1981年,中国首次派观察员列席关贸总协定主持召开的国际纺织贸易协议谈判。

(2)1986年,正式申请恢复在关贸总协定中的缔约国地位。

(3) 2001年12月,中国成为世界贸易组织正式成员。

3.影响(1)标志着中国对外开放进入了一个新的阶段。

(2)标志着世界大市场对中国的开放,符合我国的根本长远利益。

(3)推动了全球经济的繁荣与发展。

[名师点拨]新时期中国对外开放中“点、线、面、全、多、宽”的含义(1)“点”是指经济特区。

经济特区是中国开放最早、开放层次最高的地区。

经济特区的成功产生了强烈的辐射作用,引来开放的高潮。

(2)“线”是沿海开放城市和沿海经济开发区。

到1992年,沿海经济开发区已从南到北连成片,形成了沿海经济开放地带。

(3)“面”是指我国对外开放由沿海地区、经济特区向内地延伸。

(4)“全方位”指对世界所有类型的国家开放。

我们坚持在平等互利的原则基础上,同世界上所有国家和地区发展多种形式的双边和多边的经贸合作关系。

(5)“多层次”指对外开放经历了由东到西、由点到线、由线到面、由沿海到内地逐步推进的过程,形成了全国性的由沿海开放地带、沿江开放地带、沿边开放地带和内陆省会城市为代表的多层次对外开放格局。

全方位多层次宽领域对外开放新格局形成新中国成立60年来特别是改革开放30年来,全国各族人民在中国共产党领导下,坚定不移地扩大对外开放,从沿海到沿江、沿边,从东部地区到中西部地区,从贸易到投资,从货物贸易到服务贸易,从“引进来”到“走出去”,逐渐形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局,实现了从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转折。

对外开放逐步推进1978年,党的十一届三中全会做出了以经济建设为中心、实行改革开放、加快社会主义现代化建设的战略决策。

以此为标志,我国开始了对外开放的历史转变,进入了改革开放和社会主义现代化建设的新时期。

对外开放从局部地区向全国逐步推进,全方位的区域开放格局基本形成。

1980年,以深圳、珠海、汕头、厦门经济特区的设立为标志,中国对外开放航船正式扬帆起程,此后,我国逐步开放沿海、沿江、沿边、内陆地区,形成了分步骤、多层次、逐步开放的格局。

2001年12月,中国正式加入世界贸易组织(WTO),对外开放进入了新的阶段。

我国的对外开放由有限范围、地域、领域内的开放,转变为全方位、多层次、宽领域的开放;由以试点为特征的政策性开放,转变为在法律框架下的制度性开放;由单方面为主的自我开放市场,转变为我国与世贸组织成员之间的双向开放市场;由被动地接受国际经贸规则的开放,转变为主动参与制定国际经贸规则的开放;由只能依靠双边磋商机制协调经贸关系的开放,转变为双边、多边机制相互结合和相互促进的开放。

对外开放从商品贸易向投资和服务贸易领域推进,宽领域的对外开放格局取得积极成果。

随着我国对外开放进程的逐步深入,服务领域开放步伐不断加快,以旅游、运输服务为基础,以通讯、保险、金融等新兴服务贸易为增长点的服务贸易全面发展格局基本形成,服务贸易已经成为我国对外贸易的重要组成部分。

对外贸易区域建设取得积极进展,对外开放层次不断深化。

改革开放以来,我国积极开辟贸易区域,办起了经济技术开发区、高新技术产业开发区、保税区、边境经济合作区等多种形式的贸易区域,实行特殊贸易政策,对扩大我国对外贸易规模、提升对外贸易管理水平、拓展开放领域起到了重要作用。

对外开放格局的形成教案第一章:导言1.1 教学目标让学生了解对外开放的概念和意义。

让学生了解对外开放在我国的发展历程。

让学生了解对外开放格局的形成过程。

1.2 教学内容对外开放的概念和意义:介绍对外开放的基本概念,解释其在我国发展的重要性。

对外开放的发展历程:回顾我国对外开放的历史,包括改革开放初期的探索和逐步深化。

对外开放格局的形成过程:分析我国对外开放的政策、措施和成果,探讨其对我国社会经济发展的影响。

1.3 教学方法讲授法:讲解对外开放的概念、意义和发展历程。

案例分析法:分析具体的对外开放政策和措施,引导学生思考其对我国社会经济发展的作用。

1.4 教学评估课堂讨论:学生参与讨论对外开放的意义和作用,评估其对我国社会经济发展的影响。

第二章:我国对外开放的历程2.1 教学目标让学生了解我国对外开放的发展历程。

让学生理解各个阶段的对外开放政策和措施。

2.2 教学内容改革开放初期的探索:介绍1978年以后我国对外开放的起步阶段,包括经济特区的设立等。

逐步深化对外开放:分析1990年代以来我国对外开放政策的调整和深化,包括加入世界贸易组织等。

对外开放格局的形成:探讨我国对外开放从局部到全面、从试点到常态的发展过程。

2.3 教学方法讲授法:讲解我国对外开放的发展历程和各个阶段的政策措施。

图片展示法:展示相关历史图片,帮助学生更直观地了解对外开放的发展过程。

2.4 教学评估课堂提问:学生回答关于我国对外开放历程的问题,评估其对历史事实的理解和记忆。

小组讨论:学生分组讨论对外开放各个阶段的特点和影响,评估其对我国社会经济发展的理解。

第三章:对外开放政策的影响3.1 教学目标让学生了解对外开放政策对我国社会经济发展的影响。

让学生分析对外开放政策在各个领域的具体影响。

3.2 教学内容经济增长和结构调整:分析对外开放政策对我国经济增长和产业结构的影响。

外贸发展和国际竞争力:探讨对外开放政策对我国外贸发展和国际竞争力的提升作用。

第13课对外开放格局的初步形成一、经济特区的创办1.创办(1)1980年,深圳、珠海、汕头、厦门成为我国第一批经济特区。

(2)1988年,中国设立海南省,划出海南岛设置海南经济特区。

2.特点(1)国家给予特区较大的经济管理权限。

(2)特区建设以吸收和利用外资为主,实行以社会主义公有制为主导的多元化经济所有制形式,经济活动以市场调节为主。

(3)特区对外商投资给予优惠和方便。

3.意义(1)特区在发展外向型经济方面,成为全国排头兵。

(2)深圳成为“一夜崛起的城市”。

(3)对沿海地区实行外向型经济战略,具有探索和示范作用。

(4)特区的改革,为全国提供了宝贵经验。

二、沿海经济开放区的开辟1.沿海港口城市的开放(1)目的:加快利用外资、引进技术的步伐。

(2)概况:有天津、上海、福州、广州等14个沿海港口城市。

2.沿海经济开放区的开辟(1)概况:1985年以后,长江三角洲、珠江三角洲、闽东南地区和环渤海地区相继开辟为沿海经济开放区。

到1992年,沿海经济开放区已从南到北连成片,形成了沿海经济开放地带。

(2)作用:进一步深化了对外开放,带动了内地开发。

3.经济技术开发区的设立(1)目的:引进外资,生产高新技术产品或加工出口产品。

(2)特点:汇集了优秀人才和先进技术,具有知识密集的特点。

(3)意义:是学习先进管理经验、提高管理水平的重要场所,也是了解国际行情的重要窗口。

三、浦东的开发和开放1.浦东的开发和开放(1)时间:1990年。

(2)目的:①进一步开放长江沿岸城市,尽快把上海建成为国际经济、金融、贸易中心之一。

②带动长江三角洲和整个长江流域经济的新飞跃。

(3)意义:①浦东开发成为20世纪90年代初国家经济发展的重大战略步骤。

②浦东新区成为上海新兴高科技产业和现代工业基地,成为上海新的经济增长点。

③成为中国20世纪90年代改革开放的重点和标志。

2.开放格局的形成(1)表现:已形成经济特区、沿海开放城市、沿海开放区、沿江开放港口城市、沿边开放城镇、内地省会开放城市的开放体系。

高三政治复习教案:经济全球化与对外开放

【摘要】高中政治阶段正是整个学习生涯中的紧张时刻,复习,做题也随之更加繁多。

高三政治教案栏目小编为您编辑了大量资源,此文:“高三政治复习教案:经济全球化与对外开放”希望能给您带来帮助。

本文题目:高三政治复习教案:经济全球化与对外开放

基础知识结构

一、面对经济全球化

1、经济全球化趋势

(1)经济全球化的含义:

(2)经济全球化的表现:①生产全球化②贸易全球化③资本全球化

(3)经济全球化的载体跨国公司:①跨国公司的含义;②跨国公司的作用2、经济全球化的影响

(1)经济全球化的积极影响(机遇):。

积极参与国际经济竞争与合作导学案学习目标1、知识目标:(1)识记:①世界贸易组织的作用、原则;②我国目前对外开放的基本格局;③我国对外开放的基本战略;④“走出去”的含义。

(2)理解:①加入世贸组织对我国经贸活动的影响;②“引进来”要注意什么问题,要引进什么。

③“走出去”的主要内容。

④对外开放必须坚持的原则。

2、能力目标辩证地、全面地看待问题,是我们分析问题的基本能力和要求。

如:在分析入世的积极影响时,不能忽视它带来的挑战。

如:在分析“引进来”与“走出去”相结合的战略时,要引导学生认识二者是统一的。

3、情感态度价值观目标通过本课学习,要树立对外开放的观念,我们要从事中国特色的社会主义现代化建设,须要有开放的胸怀。

开放进程中必须坚持独立自主、自力更生的原则,在发展对外经济关系时,要树立自尊、自信、自强、自立的爱国主义精神。

教学重点1、世贸组织对我国经济发展的影响;2、如何全面提高对外开放水平;[课前预习学案]要求:熟读课本,找出以下问题。

一、世贸组织简介1、世界三大经济组织:、、。

2、世贸成立时间、总部、性质:3、作用:积极;为国际贸易;为成员国提供。

4、基本原则:、、、、。

其中最重要的是,包括和。

★5、加入世贸组织对我国的影响(重点)(1)积极影响(机遇):重要战略决策、新阶段。

赢得,促进了推动了带动了,创造了,提高了。

(2)消极影响(挑战):严峻考验?二、全面提高对外开放水平1、对外开放的格局:、、★2、基本战略:和相结合。

(重点)★3、(1)在新形势下,为什么要引进来?(2)怎样引进来?我们要创新方式,优化,发挥的作用。

★4、(1)为什么要“走出去”?(2)“走出去”的含义:指通过、、等形式,与他国家进行。

★5、如何“走出去”:我们要创新,支持企业,加快培育我国的三、我国实行对外开放,必须坚持、的原则。

为什么?如何正确处理自力更生与对外开放的关系?【课内探究案】一、判断:对外开放就是要坚持引进来原则。

第9课对外开放设计说明对外开放是中国特色社会主义道路的重要组成部分,与前一课对内改革的内容相辅相成。

本课共有三个子目,即经济特区的建立、对外开放格局的形成和加入世界贸易组织。

三个子目的内容呈递进关系,表现为时间关系上的递进、开放领域的递进和开放成效的递进。

中共十一届三中全会以后,我国进入改革开放和社会主义现代化建设新时期,建立经济特区是我国对外开放的一个重要步骤。

随着中国特色社会主义建设的进一步发展,我国对外开放的进程不断加快,形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

2001年,我国加入世界贸易组织,标志着我国对外开放进入了一个新的阶段。

学习目标1.以深圳等经济特区的建立为例,掌握经济特区在社会主义现代化建设中的作用和影响;知道对外开放格局的形成和特点;了解中国加入世界贸易组织的基本情况和影响。

2.指导学生结合《沿海地区对外开放示意图》,了解经济特区、沿海开放城市、沿海经济开放区的地理位置,培养学生读图、识图的能力。

3.比较近现代对外开放的异同,增强学生热爱中国共产党,热爱祖国的情感;认识到对外开放是我国历史经验的总结,是全球化时代的要求,培养对外开放的意识。

重点难点教学重点:经济特区建立的过程。

教学难点:我国对外开放格局形成的过程及特点。

教学方法教法:启发式、比较法、图表法。

学法:史料研读、思考归纳、合作探究。

资源与工具(一)资源深圳发展变化的相关视频对外开放格局的资料和照片(二)工具数字资源包学习成果上传和互动平台图书馆资源网络搜索工具课时安排1课时教学过程一、教学情境中共十一届三中全会作出了把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策。

以中共十一届三中全会为起点,中国进入改革开放和社会主义现代化建设新时期。

1980年,深圳等4个经济特区建立起来,打开了中国对外开放的“窗口”。

利用图片展示改革开放后深圳发生的巨大变化,同学们看完图片后最大的感受是什么?深圳为什么会发生这么大的变化?设置疑问,导入新课。