4第3章微胶囊技术详解

- 格式:ppt

- 大小:2.56 MB

- 文档页数:65

微胶囊化技术及应用微胶囊化技术是一种将液体或固体包裹在微小胶囊内的方法,通过包覆物质可以实现保护、控释、隔离等功能。

这项技术在各个领域都有广泛的应用,如医药、食品、化妆品、油墨等行业。

本文将重点探讨微胶囊化技术的原理、制备方法及应用领域。

一、微胶囊化技术的原理微胶囊化技术的原理是利用胶体或聚合物等材料将目标物质包裹在微小的胶囊内。

这些胶囊通常具有稳定的结构,可以在外部环境的影响下实现目标物质的保护和控释。

胶囊的壁可以根据需要进行调整,以实现不同的功能,如透明性、生物相容性、控释性等。

通过微胶囊化技术,可以将不同性质的物质包裹在一起,实现特定的应用需求。

二、微胶囊化技术的制备方法微胶囊化技术的制备方法多样,常见的方法包括乳化法、凝胶化法、溶剂挥发法等。

乳化法是将目标物质溶解在油相中,再通过乳化剂和乳化机械均匀分散在水相中,最终形成乳液。

通过控制乳化条件和加入固化剂,可以实现胶囊的形成。

凝胶化法是将目标物质溶解在溶剂中,再通过添加交联剂等方法实现胶囊的形成。

溶剂挥发法是将目标物质溶解在溶剂中,再通过溶剂挥发或冷冻干燥等方法实现胶囊的形成。

三、微胶囊化技术的应用领域1.医药领域:微胶囊化技术可以用于药物的保护和控释,延长药效时间,减少药物副作用。

例如,将药物微胶囊化后可以实现肠道缓释、靶向传递等功能,提高药物的疗效。

2.食品领域:微胶囊化技术可以用于食品添加剂的包埋,提高添加剂的稳定性和安全性。

例如,将香精、色素等食品添加剂微胶囊化后可以实现长时间保持香味和颜色。

3.化妆品领域:微胶囊化技术可以用于化妆品的控释和稳定性提升。

例如,将活性成分微胶囊化后可以实现在皮肤上的持续释放,提高化妆品的效果。

4.油墨领域:微胶囊化技术可以用于油墨的包埋和控释,提高油墨的质量和稳定性。

例如,将颜料微胶囊化后可以实现油墨的均匀分散和长时间保存。

微胶囊化技术具有广泛的应用前景,在各个领域都有重要的作用。

随着科技的不断发展,微胶囊化技术将会更加多样化和智能化,为人类生活带来更多的便利和创新。

微胶囊化技术一、基本概念微胶囊造粒技术:或称微胶囊是将固体、液体或气体物质包埋、封存在一种微型胶内成为一种固体微粒产品的技术,这样能够保护被包裹的物料,使之与外界不宜环境相隔绝,达到最大限度地保持原有的色香味、性能和生物活性,防止营养物质的破坏与损失。

二、微胶囊技术的优越性1、可以有效减少活性物质对外界环境因素(如光、氧、水)的反应2、减少心材向环境的扩散和蒸发3、控制心材的释放4、掩蔽心材的异味5、改变心材的物理性质(包括颜色、形状、密度、分散性能)、化学性质等对于食品工业,可以使纯天然的风味配料、生理活性物质融入食品体系,并能保持生理活性,它可以使许多传统的工艺过程得到简化,同时它也使许多用通常技术手段无法解决的工艺问题得到解决。

二、基本原理微胶囊技术实质上是一种包装技术,其效果的好坏与“包装材料”壁材的选择紧密相关,而壁材的组成又决定了微胶囊产品的一些性能如:溶解性、缓释性、流动性等,同时它还对微胶囊化工工艺方法有一定影响,因此壁材的选择是进行微胶囊化首先要解决的问题。

微胶囊造粒技术针对不同的心材和用途,选用一种或几种复合的壁材进行包覆。

一般来说,油溶性心材应采用水溶性壁材,而水溶性心材必须采用油溶性壁材。

•心材:微胶囊内部装载的物料。

•壁材:外部囊的壁膜。

一种理想的壁材必须具有如下特点:•高浓度时有良好的流动性,保证在微胶囊化过程中有良好的可操作性能。

•能够乳化心材并能形成稳定的乳化体系。

•在加工过程以及储存过程中能够将心材完整的包埋在其结构中。

•易干燥以及易脱溶。

•良好的溶解性。

•可食性与经济性。

三、功能1、液态转变成固态液态物质经微胶囊化后,可转变为细粉关产物,称之为拟固体。

在使用上它具有固体特征,但其内相仍是液体。

2、改变重量或体积物质经微胶囊后其重量增加,也可由于制成含有空气或空心胶囊而使胶囊而使物质的体积增加。

这样可使高密度固体物质经微胶囊化转变成能漂浮在水面上的产品。

3、降低挥发性易挥发物质经微胶囊化后,能够抑制挥发,因而能减少食品中的香气成分的损失,并延长贮存的时间。

微胶囊和微胶囊技术微胶囊和微胶囊技术微胶囊(Microcapsule,简称MC)是指一些由天然或人工合成高分子材料研制成的具有聚合物壁壳的微型容器或包装物,其外形一般呈球型。

微胶囊的大小在几微米至几百微米范围内(直径一般为5-200μm),需要通过显微镜才能观察到。

微胶囊技术,是指将固体、液体或气体包埋在微小而密封的胶囊中,使其只有在特定条件下才会以控制速率释放的技术。

其中,被包埋的物质称为囊芯物,包括香精香料、酸化剂、甜味剂、色素、脂类、维生素、矿物质、酶、微生物、气体以及其它各种饲料添加剂。

包埋囊芯物实现微囊胶化的物质称为囊材。

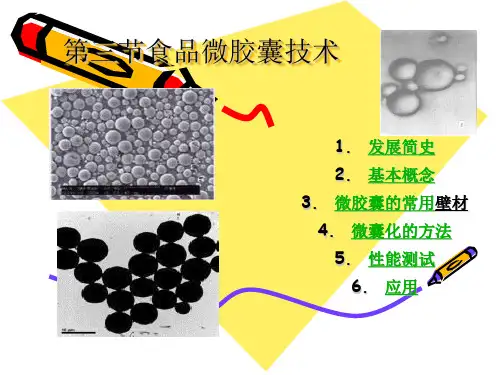

微胶囊制备技术起源于20世纪50年代,美国的NCR公司开创了微胶囊新技术的时代。

60年代,由于利用相分离技术将物质包裹于高分子材料中,制成了能定时释放药物的微胶囊,推动了微胶囊技术的发展。

近20年来,日本对微胶囊技术的大力开发和微胶囊的独特性能,更使微胶囊技术迅速发展。

微胶囊化方法已经在几个不同技术领域得到了发展,作为一项高新技术,已经成为各国学者竞相研究的热点。

微胶囊的大小一般为几微米至几毫米不等,形状多样,取决于原料与制备方法。

通过微胶囊技术,可以做到:◆降低囊芯物向外界的扩散速率,减缓囊芯物与外界(氧气、光、水份等)的反应,从而保护敏感成分,防止营养损失;◆便于囊芯物在饲料加工中的处理,比如实现囊芯物由液态向固态的转化;提高囊芯物与其它物料的混合性;提高其流动性等等;◆控制囊芯物的释放;◆掩盖囊芯物的异味;◆稀释囊芯物,即使用量很少的囊芯物也可在主料中均匀分散。

微胶囊的囊芯物与囊材被包覆的囊芯物可以是油溶性、水溶性或混合物,其状态可以是固体、液体或气体。

囊芯物与囊材的溶解性能必须是不同的,即水溶性囊芯物只能用油溶(疏水)性囊材包覆,而油溶性囊芯物只能用水溶性囊材;为实现微囊化,包囊膜的表面张力应小于囊芯物的表面张力且包裹材料不与囊芯物发生反应。

微囊的囊材是制备微囊的重要材料,囊材应当具备性质稳定;有合宜的释药速率;无毒无刺激性;可与药物配伍,不影响药理作用及含量测定;有一定的强度及可塑性,能完全包封囊芯;具有适当的粘度、渗透性、亲水性等。

微胶囊化技术及应用一、什么是微胶囊化技术微胶囊化技术是一种将液体或固体物质包裹在微小颗粒中的技术。

通过包裹物质,可以有效保护其稳定性和活性,延长其释放时间,并实现针对性的控释。

微胶囊常见的尺寸范围是1微米到1000微米。

二、微胶囊化技术的制备方法2.1 乳化法乳化法是常用的微胶囊化技术制备方法之一。

该方法将要包裹的物质溶解在水相或油相中,加入表面活性剂后,通过剪切或超声等方法生成乳液。

随后,将乳液滴入固化剂中,通过离子凝聚、聚合、硬化等过程形成微胶囊。

2.2 凝胶化法凝胶化法是另一种常见的微胶囊化技术制备方法。

该方法将要包裹的物质与凝胶剂混合,形成凝胶。

随后,通过冷冻、干燥、固化等步骤,将凝胶转化为微胶囊。

2.3 其他制备方法除了乳化法和凝胶化法,微胶囊化技术还可以采用喷雾干燥法、喷雾凝胶法、介孔模板法等多种制备方法。

三、微胶囊化技术的应用微胶囊化技术在多个领域有着广泛的应用,以下列举了几个常见的应用领域。

3.1 药物传递系统微胶囊化技术可以用于制备药物的传递系统。

通过将药物包裹在微胶囊中,可以延长药物的释放时间,提高其生物利用度和疗效。

此外,微胶囊化技术还可以用于改善药物的溶解性、稳定性和靶向性,增强药物的疗效。

3.2 食品添加剂微胶囊化技术可以用于制备食品添加剂。

通过将食品添加剂包裹在微胶囊中,可以改善其溶解性和稳定性,延缓释放,并且便于携带和使用。

微胶囊化的食品添加剂可以应用于各种食品中,如饮料、糖果、乳制品等,提供丰富的口感和功能。

3.3 化妆品微胶囊化技术在化妆品中也有着广泛的应用。

通过将活性成分包裹在微胶囊中,可以实现化妆品的持久稳定和渗透效果。

微胶囊化的化妆品可以改善肌肤的保湿性、抗氧化性和抗衰老效果,提高产品的品质和市场竞争力。

3.4 农业领域微胶囊化技术在农业领域也有着潜在的应用价值。

通过将农药、植物生长调节剂等包裹在微胶囊中,可以实现精确投放和控释效果,减少农药的使用量和环境污染,提高农作物的产量和质量。

微胶囊技术微胶囊技术是一种常见的药物及化妆品封装技术。

它利用一种透明的聚合物外壳将药物或化妆品包裹在里面,形成微小的胶囊,可以保护药物或化妆品不受光、氧气、湿气等外界影响,延长其使用寿命和保持其活性。

微胶囊技术的原理是通过聚合物外壳的物理结构和性质,在微小的尺度下将药物或化妆品完全包裹起来。

这种被包裹的物质可以在外部环境的影响下,保持自身的结构和性质,从而更好地发挥其应有的功效。

微胶囊技术通常可以分为两种类型:化学微胶囊和物理微胶囊。

前者是通过化学反应将聚合物合成为微胶囊,后者是通过机械方法将药物或化妆品包裹在聚合物外壳里。

微胶囊技术的优点之一是能够延长药物或化妆品的使用寿命,因为被包裹的物质可以不受外界条件的影响而保持稳定。

另一个优点是使药物或化妆品更容易使用,因为微胶囊可以将其变成易于携带的粉末或液体形式,方便携带和使用。

微胶囊技术在药物制造中技术的重要性不言而喻。

对于不稳定的药物,微胶囊技术可以使其更加稳定,防止其因为存储条件不当而失效。

此外,微胶囊技术还可以控制药物的释放速度和位置,实现药物对病理状态的精准控制,从而提高药物治疗的效果。

在化妆品制造中,微胶囊技术可以延长化妆品的保质期和稳定性,改进其质地和性质,加强其整体效果,将化妆品更加贴近人类皮肤的需求。

除了医疗和美容领域,微胶囊技术还被广泛应用于食品、农药、涂料、油漆等领域中。

在食品中,微胶囊可以在烘焙过程或食品加工过程中起到防止香料蒸发及延长保质期的作用。

在农药中,微胶囊技术可以确保药物的稳定性和控制农药的释放速度,从而更好地提高农作物对病虫害的抵抗能力。

在涂料和油漆领域,微胶囊技术可以控制颜料的颜色和稳定性,使其更加耐久和持久。

然而,微胶囊技术也有一些限制。

首先,微胶囊的制造成本较高,需要使用先进的制造设备和技术,造成了产成品的价格偏高。

其次,微胶囊的尺度较小,制造过程中易受制造条件的影响而出现不均匀的情况,进而影响到微胶囊的效果。

微胶囊技术简介与实例目录微胶囊技术简介与实例 (1)微胶囊技术概述 (1)微胶囊及微胶囊技术概述 (1)常规微胶囊的制备方法 (2)三类特殊结构微胶囊简介 (4)人工器官微胶囊 (5)微胶囊在纺织品和医药中的应用 (7)微胶囊技术概述本章旨在对微胶囊的基本概念进行介绍。

对其微胶囊的各种制备原理及做一个涵盖面较全、概括性强的简介。

最后,对三种结构特殊的微胶囊(人工器官微胶囊、脂质体胶囊、纳米粒)进行简介。

微胶囊及微胶囊技术概述微胶囊是利用天然或合成的高分子材料对固体、液体或气体进行包封的、粒径为5~1000um的中空微囊(特别的,纳米微胶囊的平均粒径为200~300nm)。

微胶囊一般由一层薄膜和囊芯物质组成。

组成薄膜的材料称为囊材,组成囊芯的材料称为芯材。

囊材可以是天然物(如蜂蜡、氢化植物油衍生物、壳聚糖、乳清蛋白、纤维素等),也可以是合成物(如聚酯、聚氨酯、聚赖氨酸、聚乙二醇等)。

芯材的种类更加多样,按物质的状态分类,可以是液体、固体、气体,甚至可以是固、液混合物。

理论上可以将需要被包覆和保护的各种微小物质封存在囊壳内部(如精油、芳香剂、抗菌药物、金属粒子、酶、活细胞等等)。

将芯材包封在囊材的过程,即制备微胶囊的过程称为微囊化。

微囊化技术的主要特点是:改变活性物质的理化性质(相态、溶解度等);保护物质免受环境条件的影响;屏蔽味道、颜色和气味;降低物质的毒性;控制释放活性物质等。

经微胶囊化的芯材局域靶向性和控释性,可以根据需要在恰当的时间和恰当的位置以一定的速率对芯材进行释放。

如:经过微胶囊化的抗凝血药物,可生物降解的载药纳米粒借助导管给药系统,可将其输送到局部血管,并缓慢释放所携带的药物,可望有效防治血管再狭窄。

由于微胶囊技术的特点,带来了许多好处。

比如说,可以极大程度地保留了具有生物活性功能的物质;使液体转变为固体,便于加工;提高药物的生物利用率,减少药物用量,降低毒副作用等等。

常规微胶囊的制备方法现有的微胶囊制备方式分为三大类,即物理法、化学法、物理化学法。

微胶囊技术目录发展简史基本概念微胶囊技术的特点微胶囊的功能1在食品工业中的应用在饮料工业中的应用1在乳制品中的应用1在糖果中的应用1在食品添加剂中的应用展开微胶囊技术(Microencapsulation),定义:是微量物质包裹在聚合物薄膜中的技术,是一种储存固体、液体、气体的微型包装技术。

具体来说是指将某一目的物(芯或内相)用各种天然的或合成的高分子化合物连续薄膜(壁或外相)完全包覆起来,而对目的物的原有化学性质丝毫无损,然后逐渐地通过某些外部刺激或缓释作用使目的物的功能再次在外部呈现出来,或者依靠囊壁的屏蔽作用起到保护芯材的作用,微胶囊的直径一般为1~500μm,壁的厚度为0.5~150μm,目前已开发了粒径在1μm 以下的超微胶囊。

微胶囊粒子在某些实例中扩大到0.25~1000μm。

当微胶囊粒径小于5μm 时,因布朗运动加剧而不容易收集;当粒径大于300μm 时,其表面摩擦系数会突然下降而失去微胶囊作用。

一般胶囊膜壁厚度为1-30μm。

化妆品中用的多为32μm 和180μm 。

超薄壁微胶囊膜壁厚度为0.01μm。

国外微胶囊已用于遮盖霜、保湿剂、口红、眼影、香水、浴皂、香粉等中。

微胶囊能够提高产品的稳定性,防止各种组分之间的相互干扰。

编辑本段发展简史在微胶囊化领域里,Wuster和Green是两位伟大的先驱者。

微胶囊化始于本世纪30年代,但发展非常迅速。

迄今有一百多个研究室在开发微胶囊技术。

隐色压敏复写纸的发明是微胶囊化技术第一次成功应用于商业中,至1981年,此种微胶囊的产量就超过5×106t. 应用范围扩大到医药,农用化学品,黏胶剂和液晶等各个领域。

1936年11月:大西洋海岸渔业公司(Atlantic Coast Fishers)提出了适用于在液体石蜡中,制备含鱼肝油明胶微胶囊的专利申请。

1940年10月,明胶产品有限公司提出了采用一种同心的三层锐孔,创备含药物双壁微胶囊的专利申请。

微胶囊技术及其在固化环氧体系中的应用一、微胶囊技术的概述微胶囊技术是一种将功能性物质包裹在微小胶囊中的技术。

通过这种技术,可以将各种化学物质、生物物质等封装在微小的胶囊中,达到控制释放、保护和传递等目的。

微胶囊的基本组成一般包括壳体和内核两部分,壳体一般由聚合物制成,内核则是被包裹的功能性物质。

不同的壳体材料和包裹物质的不同,可以使微胶囊发挥出不同的特殊功能。

二、微胶囊技术在固化环氧体系中的应用固化剂是环氧树脂体系中非常重要的一部分,它能和环氧树脂反应,形成固定的化学结构,从而获得强度和硬度。

而微胶囊技术可以将固化剂封装在小胶囊中,控制其释放速度,从而对固化速率和温度起到一定的控制作用。

1. 微胶囊辅助固化近年来,微胶囊技术在固化环氧体系中被越来越广泛地采用。

传统的固化剂在环氧树脂中所起作用是通过溶解和扩散,而微胶囊化的固化剂则可以通过直接与环氧树脂反应来更好地起到作用。

这样可以有效地提高固化剂与环氧树脂固化反应的速率。

2. 微胶囊控制固化剂的释放速度微胶囊固化剂的另一个重要应用是控制其释放速度。

由于微胶囊壳体所使用的聚合物材料和固化剂有很强的选择性,因此可以根据需要选择适当的壳体材料,来控制固化剂的释放速度。

这样可以提高固化剂的使用效率和环保性。

3. 微胶囊增加环氧体系的热稳定性微胶囊化固化剂的另一个优点是增加环氧体系的热稳定性。

由于固化剂在固态环氧树脂中可以更好地反应,形成更紧密的化学键,因而提高了环氧体系的热稳定性。

此外,微胶囊化固化剂可以在固态状态下储存,并在需要时释放,有更长的保质期。

三、微胶囊技术在环氧体系中的应用前景随着材料科学与技术的高速发展,微胶囊技术必将在环氧体系中得到广泛应用。

微胶囊化固化剂的研发是目前领域内的热点和难点,深入探索微胶囊技术在环氧体系中的化学基础、应用特点和机制等方面,将对环氧体系的性能、固化反应和储存稳定性等方面带来巨大的提升,推动绿色环保的发展。

四、结论微胶囊技术在固化环氧体系中具有重要的应用前景,通过微胶囊化技术,可以实现控制固化剂的释放速率、提高环氧体系的热稳定性、增强环氧体系的力学性能等目的。

微胶囊定向释放技术

一、微胶囊定向释放技术

1. 什么是微胶囊定向释放技术

微胶囊定向释放技术是一种新型的缓控释技术,它可以有效地控制药物在体内的释放过程和释放量。

微胶囊定向释放技术是将药物或其他活性物质封装在微胶囊的壳中,利用胶囊壳的化学性质和结构特性来控制胶囊内药物的释放,以减少药物在体内释放的金额和稳定药物的释放。

2. 微胶囊定向释放技术的原理

微胶囊定向释放技术主要利用微胶囊壳的化学性质和结构特性,控制释放药物的金额和稳定药物的释放。

如果胶囊体的化学结构和物理结构选择得当,较宽的pH范围,低强度溶剂的作用,等都可以控制释放药物的金额和稳定药物的释放,从而实现定向释放药物的目的。

3. 微胶囊定向释放技术的应用

微胶囊定向释放技术在医药、食品、化妆品行业有着广泛的应用,它可以有效控制药物的释放量,调节药物的生物活性,使药物有更好的药效,提高生物利用度,减少副作用,并可以减少口服抗生素的用量以控制病毒的蔓延。

此外,它还可以应用于化妆品、食品、护肤品中,控制和调节活性物质的释放,使之更加高效。

- 1 -。

微胶囊技术微胶囊(micro-encapsulation)技术是一项用途广泛而又发展迅速的新技术。

自从1953年微胶囊技术问世以来,经过许多科学家和专业公司的努力,微胶囊技术获得不断的发展和完善。

微胶囊技术在国际先进国家发展很快,已达到将此技术应用于细胞载体及液晶等高精尖水平,技术方法也不断完善在食品、化工、医药、生物技术等许多领域中已得到成功的应用,尤其在食品工业,许多由于技术障碍而得不到开发的产品,通过微胶囊技术得以实现,使得传统产品的品质得到大大的提高,为食品工业高新技术的开发展现了良好前景。

食品中应用微胶囊技术的目的主要为将液体或气体成分转化成易处理的固体;保护敏感成分,防止其被氧化;控制释放的速度和时间等。

由于这些特点,使该技术在食品中的应用越来越广泛。

微胶囊技术近几十年来在西方国家食品中的应用十分活跃,美国、日本、西欧的食品中微胶囊应用较多。

我国在此方面仍处于探索阶段,直接应用于食品中的实例不多。

一、微胶囊技术原理及意义微胶囊技术又称微胶囊化,是用特殊手段将固体、液体或气体物质包裹在一微小的、半透性或封闭胶囊内的过程。

微胶囊的直径一般为2~2 0 0μm,囊壁厚10~20μm,此种微胶囊产品在一定条件下可有控制的将所包裹的材料(称为心材)释放出来。

微胶囊可简单地看作由心材和壁材组成,食品工业中心材的范围很广泛,如维生素、色素、挥发性香料、风味物质、油脂、抗氧化剂、防腐剂、缓冲盐及无机盐等;此外,食品中一些不易贮存的或对其它组分产生不良影响的物质均可作为心材。

常用的壁材物质有蛋白类、植物胶类、纤维素类、缩聚物类、油类、无机盐类等,这些壁材既可单独使用,又可混合使用,同时还可添加一些增塑剂、表面活性剂、色素等改良剂来提高品质。

食品工业中,壁材的选用需根据产品的粘度、渗透性、吸湿性、溶解性及澄清度等因素来决定,并要求无毒、无嗅,对心材无不良影响。

微胶囊技术的优越性在于:(1)可有效减少活性物质对外界环境因素(如光、氧、水)的反应;(2)减少心材向环境的扩散或蒸发;(3)控制心材的释放;(4)掩蔽心材的异味;(5)改变心材的物理性质(包括颜色、形状、密度、分散性能)、化学性质等。

微胶囊技术及其在饮料加工中的应用一、引言微胶囊技术是一种将固体、液体或气体物质包裹在微小胶囊中的技术。

这些胶囊通常具有几微米到几百微米的尺寸,能够保护被包裹的物质免受外界环境的影响,同时实现物质的缓释、控释或靶向释放。

微胶囊技术在多个领域都有广泛的应用,特别是在饮料加工领域,其独特的优势为饮料的品质提升、功能增强和多样化提供了有力支持。

二、微胶囊技术的原理与特点微胶囊技术的原理主要基于界面化学、成膜技术和微封装技术。

通过选择合适的壁材和制备方法,将被包裹物质与壁材在特定的条件下混合、反应,形成一层或多层保护膜,从而实现对被包裹物质的封装。

微胶囊技术具有以下特点:1.保护性:微胶囊能够有效地保护被包裹物质免受外界环境如光、热、氧等的影响,保持其原有的性质和功能。

2.缓释性:通过控制胶囊壁的厚度和通透性,可以实现被包裹物质的缓释,从而延长物质的作用时间。

3.控释性:根据不同的需求,可以通过设计胶囊的结构和性质,实现对被包裹物质的精确控释。

4.靶向性:微胶囊技术可以将特定的物质定向输送到目标位置,提高物质的使用效率和效果。

三、微胶囊技术的制备方法微胶囊的制备方法多种多样,常见的包括物理法、化学法和物理化学法等。

物理法主要包括喷雾干燥法、喷雾冷凝法和空气悬浮法等。

这些方法通常适用于制备大规模的微胶囊,操作简单,但对壁材的选择和制备条件的要求较高。

化学法主要包括界面聚合法、原位聚合法和复凝聚法等。

这些方法可以通过化学反应在被包裹物质表面形成一层或多层保护膜,具有较高的封装效率和稳定性。

物理化学法则是结合物理和化学方法的特点,如乳化-溶剂挥发法、乳化-交联法等。

这些方法既可以利用物理方法实现物质的封装,又可以通过化学反应增强胶囊壁的强度和稳定性。

四、微胶囊技术在饮料加工中的应用微胶囊技术在饮料加工中的应用主要体现在以下几个方面:1.营养强化:通过将维生素、矿物质等营养成分制成微胶囊,添加到饮料中,可以保护这些营养成分免受外界环境的影响,提高其稳定性和生物利用率。