微胶囊技术(Micro-encapsulation)自1957年由GreenB.K

- 格式:ppt

- 大小:350.00 KB

- 文档页数:9

Microcapsule Technology简介Microcapsule Technology中文介绍Microcapsule(又名Mico-encapsule)Technology,简单来讲是一种将细微小的磷脂包囊在物体上,其实指的就是利用天然的或者是合成的高分子包囊材料,将固体的、液体的、甚至是气体的物质包覆形成为直径在1um~5000um 范围内的一种具有半透性或密封囊膜的微型胶囊的技术。

起源在20 世纪30 年代研究人员发现了一类直径在微米到毫米范围内的球状颗粒。

它由精细高分子“外壳”和不同的“内核”物质组成。

研究人员称之为微囊。

微囊的内层可以是固体、液体或气体。

所谓微囊科技(Microcapsule Technology),其实指的就是利用天然的或者是合成的高分子包囊材料,将固体的、液体的、甚至是气体的物质包覆形成为直径在1um~5000um范围内的一种具有半透性或密封囊膜的微型胶囊的技术。

发展〃 在微囊化领域里,Wuster和Green是两位伟大的先驱者。

〃 微囊化始于本世纪30年代,但发展非常迅速。

迄今有一百多个研究室在开发微囊技术。

〃 隐色压敏复写纸的发明是微囊化技术第一次成功应用于商业中,至1981年,此种微囊的产量就超过5×106t。

〃 应用范围扩大到医药,农用化学品,黏胶剂和液晶等各个领域。

制作方法微囊造制造的方法分为物理方法、物化方法和化学方法:1、物理方法:喷雾干燥法、喷雾凝冻法、空气悬浮法、静电结合法、多子L离心法、真空蒸发沉积法等。

2、物化方法:油相分离法、水相分离法、熔化分离法、复相乳液法、挤压法等。

3、化学方法:界面聚合法、辐射包囊法、分子包囊法、原位聚合法等。

应用食品行业微胶囊技术是食品加工中的一项新技术,具有独特的一系列优良特性。

1、香料:在食品贮藏过程中,为防止香味的挥发,避免与其他物质发生反应以及对热和潮湿的敏感,应用微囊技术可使香味在食品中长期保存。

相变储能微胶囊性能的研究进展摘要:首先介绍了微胶囊技术以及其发展历史和趋势,并综述了相变材料微胶囊芯材和壁材的选择、微胶囊的制备方法、性能改进以及其应用领域,最后对微胶囊相变材料的发展前景进行了展望。

关键字:微胶囊技术;制备方法;应用领域;研究进展前言微胶囊技术是一种用成膜材料把固体或液体、气体包覆形成微小粒子的技术。

其制备技术始于20世纪50年代,最初是由美国国家现金出纳公司(NCR)的BarretGreen于1954年研究成功,并用于生产无碳复写纸,开创了微胶囊新技术的时代。

60年代,利用相分离技术将物质包裹于高分子材料中,制成了能定时释放的微胶囊,推动了微胶囊技术的发展。

尔后西欧、日本等国家花费了很大投资,在一些理论问题上取得了突破,并将微胶囊技术的应用领域拓宽到医药、农药、日化、感光材料、食品、生物制品等领域,使微胶囊技术在70年代中期迅猛发展。

近年来,微胶囊技术发展越来越快,并且已在医学、药物、农药、染料、颜料、涂料、食品、胶粘剂、肥料等诸多领域得到了广泛的应用。

目前,关于微胶囊方面的文献每年以数以千计的速度增长。

运用此技术使许多传统产品提高了档次,具有更新的功能⑴。

1微胶囊芯材和壁材的选择1.1芯材的选择微胶囊由芯材和壁材两部分组成。

目前,可作为微胶囊芯材材料的有结晶水合盐,直链烷烃、石蜡类、脂肪酸类、聚乙二醇等,其中结晶水合盐和石蜡类较为常用。

结晶水合盐的熔点一般在O〜100 C,具有储热密度高、导热系数大和相变体积变化小等优点,但是存在过冷、相分离和具有腐蚀性等缺点。

其研究成果较少[2-3]。

石蜡具有相变潜热大、化学稳定性好以及无毒性等优点,并且廉价易得,是最常用的芯材。

短链脂肪酸、多元醇和酯类,具有和石蜡相似的物理和化学性质,也是较常用的芯材。

有时为了得到不同温度范围的相变材料,可将几种材料进行复合。

目前,已经微胶囊化的相变材料中,石蜡占的最多,其中正十八烷、正二十烷和正二十六烷因其相变温度在室温上下、具有相变潜热较大和无毒等特点,被研究得也比较多。

微胶囊技术的研究进展/doc/b24261344.html微胶囊技术的研究进展1曲健健1,但卫华1,林海1,陈驰1,⽶贞健2,舒展21.四川⼤学⽪⾰与⼯程教育部重点实验室,四川成都 610065;2.成都佰乐⾦⽣物科技有限公司,四川成都 610041E-mail: dajian_1981@/doc/b24261344.html摘要:本⽂介绍了微胶囊的结构及其制备⽅法,综述了微胶囊性能的评价⽅法和微胶囊技术的新进展,其中,纳⽶技术、膜乳化技术的运⽤及环境感应型微胶囊的提出使微胶囊的应⽤更加⼴泛。

此外,还指出了现阶段微胶囊技术存在的问题及发展趋势。

关键词: 微胶囊;制备⽅法;性能评价;新进展1.引⾔微胶囊技术是⼀种⽤成膜材料把某种物质包覆并使之形成微⼩粒⼦的技术,得到的微⼩粒⼦叫微胶囊(microcapsule)。

微胶囊技术的研究⼤约开始于20世纪30年代,在50年代取得重⼤成果,在70年代中期得到迅猛发展。

微胶囊具有改善和提⾼物质表观及其性质的能⼒,能够储存微细物质,延缓和控制释放,并具有保护芯材料免受环境影响、降低毒性、屏蔽⽓味等作⽤。

由于物质微胶囊化后具有许多独特的性能,在许多领域都有⼴泛的应⽤,因⽽引起了⼈们极⼤的兴趣。

如今,微胶囊技术已从最初的压敏复写纸扩展到医药、⾷品、农药、饲料、涂料、化妆品、添加剂、纺织、阻燃剂、⽣物固定化等多个领域,发展前景⼗分乐观。

2.微胶囊的结构微胶囊由内外两部分构成,内部的物质称为芯材,外部的包覆膜称为壁材。

其中芯材可以由⼀种或多种物质组成,可以是固体、液体或⽓体,壁材也可分为单层和多层。

形成微胶囊时,芯材被包覆⽽与外界环境隔离,在适当条件下,随着壁材的破坏⽽释放出来。

如果选⽤的壁材具有半透性,则芯材可以通过溶解、渗透、扩散的过程,透过膜壁⽽释放出来[1]。

微胶囊常⽤壁材主要有天然、半合成及合成的⾼分⼦材料。

天然⾼分⼦材料如明胶、阿拉伯胶、海藻酸盐、壳聚糖等,它们具有⽆毒、免疫原性低、成膜成球性好等特点,常⽤于医药、⾷品等领域。

微胶囊制备技术综述安源摘要:本文介绍了微胶囊的常用天然壁材和微胶囊的制备方法。

天然壁材分为碳水化合物、蛋白质和脂类 3 大类,其中传统天然壁材有海藻酸钠、壳聚糖、明胶等,新型天然壁材包括脂质体、微生物细胞壁( 酵母菌细胞壁) 、多孔淀粉等。

微胶囊的常规制备方法包括: 复凝聚法、单凝聚法、界面聚合法、原位聚合法、锐孔-凝固浴法、喷雾干燥法等,微胶囊的新型制备方法有: 分子包埋法、微通道乳化法、超临界流体快速膨胀法、酵母微胶囊法、层-层自组装法、模板法等。

但是微胶囊技术还存在诸多不成熟之处,有些关键问题还有待解决。

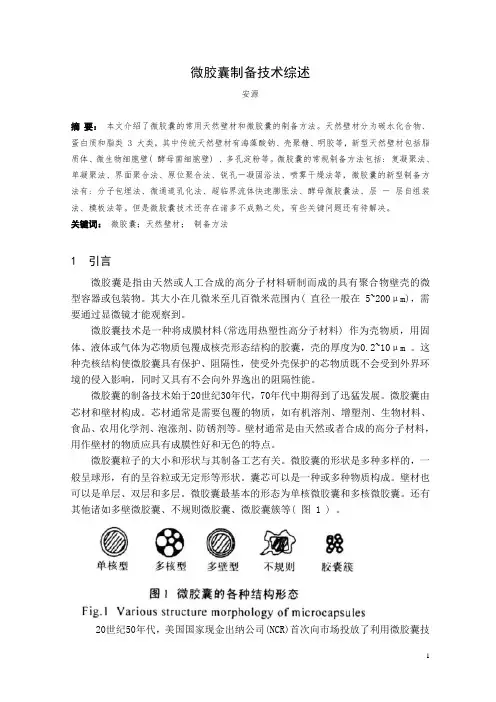

关键词:微胶囊;天然壁材;制备方法1 引言微胶囊是指由天然或人工合成的高分子材料研制而成的具有聚合物壁壳的微型容器或包装物。

其大小在几微米至几百微米范围内( 直径一般在 5~200μm),需要通过显微镜才能观察到。

微胶囊技术是一种将成膜材料(常选用热塑性高分子材料) 作为壳物质,用固体、液体或气体为芯物质包覆成核壳形态结构的胶囊,壳的厚度为0.2~10μm 。

这种壳核结构使微胶囊具有保护、阻隔性,使受外壳保护的芯物质既不会受到外界环境的侵入影响,同时又具有不会向外界逸出的阻隔性能。

微胶囊的制备技术始于20世纪30年代,70年代中期得到了迅猛发展。

微胶囊由芯材和壁材构成。

芯材通常是需要包覆的物质,如有机溶剂、增塑剂、生物材料、食品、农用化学剂、泡涨剂、防锈剂等。

壁材通常是由天然或者合成的高分子材料,用作壁材的物质应具有成膜性好和无色的特点。

微胶囊粒子的大小和形状与其制备工艺有关。

微胶囊的形状是多种多样的,一般呈球形,有的呈谷粒或无定形等形状。

囊芯可以是一种或多种物质构成。

壁材也可以是单层、双层和多层。

微胶囊最基本的形态为单核微胶囊和多核微胶囊。

还有其他诸如多壁微胶囊、不规则微胶囊、微胶囊簇等( 图 1 ) 。

20世纪50年代,美国国家现金出纳公司(NCR)首次向市场投放了利用微胶囊技术制备的第一代无碳复写纸,开创了微胶囊技术应用的新时代。

第一章微囊技术微囊(Microcapsules)技术是一种利用天然的或合成的高分子成膜材料(囊材)把液体或固体药物(囊心物)包嵌形成直径1~5000μm(通常为5~250μm)微小胶囊的技术。

微囊的制备技术起源于20世纪50年代,在70年代中期得到迅猛发展,并且出现了许多微囊化产品和工艺。

微囊技术可广泛用于医药、食品、农药、饲料、化妆品、染料、黏合剂、复写纸等领域。

微囊技术应用于药物制剂也已有四、五十年历史,最初主要是外用,然后发展到口服及内部肌肉组织。

用于医药领域的微囊主要是缓释微囊,将药物(囊心物)与高分子成膜材料(囊材)包嵌成微囊后,药物在体内通过扩散和渗透等形式在设定的位置以适当的速度和持续的时间释放出来,以达到更大限度的发挥药效的作用。

到目前为止已有200多种药物采用了微囊化技术,如抗生素、避孕药、解热镇痛药、抗癌药等,并越来越引起人们的注意,以前花费极大人力、财力开发出的药物由于口服活性低、半衰期短等原因不能开发的,微囊化后将克服以上困难,做成满意的药品。

第一节概述微囊(Microcapsules)技术是一种利用天然的或合成的高分子成膜材料(囊材)把液体或固体药物(囊心物)包嵌形成直径1~5000μm(通常为5~250μm)微小胶囊的技术。

囊膜具有透膜或半透膜性质,囊心物可藉压力、pH值、温度或提取等方法释出。

根据包囊技术和囊心物、囊材的性质不同,微囊的囊粒可以是囊心物外包囊材的膜壳型或囊心物与囊材镶嵌在一起的镶嵌型。

囊粒可以是球形、葡萄串形、表面平滑或折叠而不规则等各种形状。

目前制药工业中常采用各种药物的微囊制成各种剂型,如散剂、胶囊剂、注射剂、混悬剂、咀嚼片、含片、洗剂、埋植片、软膏剂、涂剂、栓剂、膜剂、敷料等。

制备微囊的过程称为微型包囊术(Microencapsulation),简称微囊化。

药物微囊化后具有许多优越性:1.能减少复方制剂中药物之间的配伍禁忌,隔绝药物组分间的反应。

微胶囊技术在食品中的应用摘要:综述了微胶囊技术简要发展历程,例举了在食品领域中的各方面应用,展望今后技术的发展方向。

关键词:微胶囊技术食品应用1.微胶囊技术简介微胶囊化指用特殊的手段将固、液、气物质包埋在一个微小而封闭的胶囊内的技术。

微胶囊则是指一种里面给包埋有液体、固体或者气体组分,而外面为聚合物壁壳的微型容器或包装体。

微胶囊的聚合物壁、外壳或保护膜。

而被包埋的物料组分则称之为囊心、核或填充物。

微胶囊技术自1975年由Green.B.K提出,发展至今已有四十多年的历史。

我国从80年代中期开始将微胶囊技术应用于食品,但由于食品工业要求的原料必须为可使用的并且要低成本、低消耗工艺,相对于其他应用领域来说,在食品工业上的应用发展较缓慢,主要是在近10年才得到迅猛发展。

微胶囊具有将液体粉末化,隔离活性组分,降低或掩盖食品中不良气味和苦味,保护对热、氧、水分等敏感食品组分及达到瞬间释放或控制释放的功能。

可开发多种食品配料、营养强化剂及食品添加剂,以满足食品工业的需要和消费者的需要。

在食品方面,微胶囊画的主要方法包括喷雾干燥、空气悬浮、挤压包埋、喷雾冷却、离心挤出、旋转悬浮分离、凝聚及杂质络合等技术。

具有改善和提高物质外观及其性质的能力。

溶剂活化释放是目前为止在食品工业中应用最广泛的控释机制。

特别是在口香糖工艺中,要求香料在一定时间内逐渐地释放。

如甜味剂、酸味剂等以同一速率释放。

只要在三者当中,有一种达不到缓释消光就会影响风味的形成。

食品中应用:1.在食品贮存过程中,香味的丢失是一种普遍发生的现象。

香料极易挥发,与其他物质反应并对热核潮湿敏感。

香味是食品的一种理想特性,因此,人们应用微胶囊技术和控释技术使香味在食品中能长期保存。

将香料单纯加入口香糖中时,仅有5%~40%的香料会在咀嚼中释放出来,而大部分则与香口胶发生不可逆键合而不能释放。

胶囊化不但提高了香料含量,而且延长了释放时间。

脂肪包囊的乳酪风味被用于微波爆米花,可使香味分布均一。

纳米微胶囊技术在功能食品中的应用研究进展杨小兰1,袁 娅1,谭玉荣1,夏春燕1,李富华1,明 建1,2,3,4,*(1.西南大学食品科学学院,重庆400715;2.西南大学 国家食品科学与工程实验教学中心,重庆400715;3.农业部农产品贮藏保鲜质量安全与风险评估实验室,重庆400715;4.康奈尔大学食品科学系,伊萨卡14850,美国)摘 要:随着微胶囊技术的发展,纳米微胶囊技术受到越来越多的关注,本文对纳米微胶囊技术的定义、制备方法以及在食品中的功能作用进行介绍,并综述近年来纳米微胶囊技术在功能食品中的应用研究进展,同时探讨纳米微胶囊技术在功能食品领域中的研究现状及以后的研究趋势。

关键词:纳米微胶囊;功能食品;应用研究Research and Applications on Nanocapsule Technology in Functional FoodsYANG Xiao-lan 1,YUAN Ya 1,TAN Yu-rong 1,XIA Chun-yan 1,LI Fu-hua 1,MING Jian 1,2,3,4,*(1. College of Food Science, Southwest University, Chongqing 400715, China ;2. National Food Science and Engineering Experi-mental Teaching Center, Southwest University, Chongqing 400715, China ;3. Laboratory of Quality and Safety Risk Assessment forAgro-products on Storage and Preservation (Chongqing), Ministry of Agriculture, Chongqing 400715, China ;4. Department of Food Science, Cornell University, Ithaca14850, USA)Abstract :With the development of microcapsule technology, nanocapsule technology has received more attention. The definition, preparation methods and functions in foods of nanocapsule are introduced in this paper, and the new research progress of nanocapsule technology in functional foods in recent years is reviewed. In addition, current studies and future applications of nanocapsule technology in functional food field are explored.Key words :nanocapsule;functional food;application and research 中图分类号:TS201.2 文献标志码:A 文章编号:1002-6630(2013)21-0359-010doi:10.7506/spkx1002-6630-201321076收稿日期:2013-04-17基金项目:国家自然科学基金面上项目(31271825)作者简介:杨小兰(1988—),女,硕士研究生,研究方向为农产品加工及贮藏工程。

相变储能微胶囊性能的研究进展摘要:首先介绍了微胶囊技术以及其发展历史和趋势,并综述了相变材料微胶囊芯材和壁材的选择、微胶囊的制备方法、性能改进以及其应用领域,最后对微胶囊相变材料的发展前景进行了展望。

关键字:微胶囊技术;制备方法;应用领域;研究进展前言微胶囊技术是一种用成膜材料把固体或液体、气体包覆形成微小粒子的技术。

其制备技术始于20世纪50年代,最初是由美国国家现金出纳公司(NCR)的BarretGreen于1954年研究成功,并用于生产无碳复写纸,开创了微胶囊新技术的时代。

60年代,利用相分离技术将物质包裹于高分子材料中,制成了能定时释放的微胶囊,推动了微胶囊技术的发展。

尔后西欧、日本等国家花费了很大投资,在一些理论问题上取得了突破,并将微胶囊技术的应用领域拓宽到医药、农药、日化、感光材料、食品、生物制品等领域,使微胶囊技术在70年代中期迅猛发展。

近年来,微胶囊技术发展越来越快,并且已在医学、药物、农药、染料、颜料、涂料、食品、胶粘剂、肥料等诸多领域得到了广泛的应用。

目前,关于微胶囊方面的文献每年以数以千计的速度增长。

运用此技术使许多传统产品提高了档次,具有更新的功能[1]。

1 微胶囊芯材和壁材的选择1.1 芯材的选择微胶囊由芯材和壁材两部分组成。

目前,可作为微胶囊芯材材料的有结晶水合盐,直链烷烃、石蜡类、脂肪酸类、聚乙二醇等,其中结晶水合盐和石蜡类较为常用。

结晶水合盐的熔点一般在0~100 ℃,具有储热密度高、导热系数大和相变体积变化小等优点,但是存在过冷、相分离和具有腐蚀性等缺点。

其研究成果较少[2-3]。

石蜡具有相变潜热大、化学稳定性好以及无毒性等优点,并且廉价易得,是最常用的芯材。

短链脂肪酸、多元醇和酯类,具有和石蜡相似的物理和化学性质,也是较常用的芯材。

有时为了得到不同温度范围的相变材料,可将几种材料进行复合。

目前,已经微胶囊化的相变材料中,石蜡占的最多,其中正十八烷、正二十烷和正二十六烷因其相变温度在室温上下、具有相变潜热较大和无毒等特点,被研究得也比较多。

微胶囊的制备技术

佚名

【期刊名称】《山东农药信息》

【年(卷),期】2005(000)007

【摘要】微胶囊(Microcapsule,简称MC)是指一些由天然或人工合成高分子材

料研制成的具有聚合物壁壳的微型容器或包装物,其外形一般呈球型。

微胶囊的大小在几微米至几百微米范围内(直至一般为5-200μm)需要通过显微镜才能观察到。

微胶囊技术是近30年来发展起来的新工艺,通称微型包囊术(Micro encapsulation),简称微囊化,系利用天然或合成的高分子材料(统称为囊材)作为囊膜壁壳(Membrane wall),将固态药剂或液态药剂(统称为囊芯物)包囊而成药库型微型胶囊,简称微胶囊,也可使药剂溶解或分散在高分子材料基质中,形成基质型(Matrix type)微小球状实体的固体骨架物称微球(Micro sphere)

【总页数】2页(P24-25)

【正文语种】中文

【中图分类】TQ460.69

【相关文献】

1.茶多酚微胶囊制备技术综述 [J], 李超;何欢;朱传辉;李保国

2.聚合物微胶囊制备技术在实验教学中的应用 [J], 李红春;牛永盛

3.茶多酚微胶囊制备技术综述 [J], 李超;何欢;朱传辉;李保国;;;;;

4.微胶囊制备技术及其聚合物基功能复合材料研究与应用进展 [J], 崔锦峰;张亚斌;张静;慕波;郭军红;杨保平

5.微胶囊壁材及制备技术的研究进展 [J], 章智华;钟舒睿;彭飞;曾英杰;宗敏华;娄文勇

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

微胶囊农药制备技术概述20世纪50年代B. K. Green在研究第一代无碳复写纸时使用凝聚法制备了包含染料的微胶囊,这标志着微胶囊技术的开始。

进入21世纪,微胶囊技术的研究进展加快,已被广泛地用于医药、食品、化妆品、建材等很多领域,微胶囊是以高分子材料作为囊壁或囊膜,通过物理或物理化学方法将作为囊芯的活性物质(固体、液体或气体)包裹起来,形成一种具有半渗透性囊膜的微型胶囊。

其具有保护囊芯材料免受环境影响、屏蔽气味、降低毒性等作用。

上世纪60年代大量化学农药开始使用,特别是有机氯和有机磷农药。

进入70年代后化学农药的污染问题越来越被重视,降低毒性、减少污染、保护环境的理念被提出来。

同时减少有机溶剂的用量、减少喷药次数、提高农药的利用率成为化学农药研究的重要课题,农药微胶囊制剂就是在这种趋势下出现的。

最早的农药微胶囊产品是1974年Pennwalt公司开发的甲基对硫磷微胶囊,投入市场后非常畅销。

从那时起微胶囊悬浮剂作为农药的缓释剂型被广泛认可,我国与上世纪70年代后期开始引入农药微胶囊制剂,先后有对硫磷、倍硫磷等商品化。

近年来随着我国农药政策的调整,微胶囊悬浮剂进入了一个快速发展的时期。

1 常用微胶囊制备技术的特点目前,有关农药微胶囊的制备仍以界面聚合法、原位聚合法、凝聚法和溶剂挥发法为主。

界面聚合法是囊壁成膜反应发生在互不相溶的油水两相界面上,该方法的基本过程是将成膜反应所需要的油溶性高分子单体和原药一起溶解在有机溶剂中,再向此有机相中加入乳化剂和水,剪切乳化形成水包油乳状液。

再添加水溶性的高分子单体。

两个单体在药物颗粒的两相界面发生缩聚反应,形成包覆活性成分的聚合物薄膜。

该方法的优点是:加工工艺简单,条件温和,易于实现工业化生产,通过该法制备的微胶囊适合包裹液体(液体原药或溶解固体原药微粒的有机溶剂),制得的微胶囊致密性好;但是不足之处是:该方法使用的囊壁材料主要是聚脲聚酰胺聚胺酯等。

这些单体的毒性比较大,形成的囊壁很难在液体农药中溶解,某些副反应还会使得囊芯性能被破坏或失去生物活性,制备过程中有些农药需要使用大量有机溶剂,生产成本较高。

微胶囊技术及其应用微胶囊制备技术起源于20世纪50年代,美国的NCR公司在1954年首次向市场投放了利用微胶囊制造的第一代无碳复印纸,开创了微胶囊新技术的时代。

微胶囊是一种能包埋和保护某些物质的具有聚合物壁壳的半透性或密封的微型“容器”或“包装物”。

微胶囊化就是将固、液、气态物质包埋到微小的胶囊中,在一定条件下有控制地将其释放出来。

被包埋的材料称为芯材,包埋材料称为壁材。

简单地说微胶囊成形的过程就称为微胶囊化。

1、微胶囊化的特点(1)改变物态,能将液体或半固体物料转变为干燥的粉末状态,以提高其溶解性、流动性和贮藏稳定性;(2)保护敏感成分,使芯材免受外界不良因素如光、氧气、温度、湿度、pH的影响,以保护食品添加剂原有的特性;(3)降低挥发性,较好地保存易挥发的风味物质,延长其风味滞留期;(4)保持活性,能保持食品中微量营养素和生理活性物质对人体的活性作用;(5)隔离组分,将相互反应的组分分别微胶囊化后,稳定地存在于同一物质中;(6)控制释放,控制香精香料等物质在最适时间以最适速率缓慢释放;(7)掩蔽不良风味,如臭味、辛辣味、苦味、异味等;(8)防止和延缓食品的腐。

2、常见微胶囊化的方法2.1 喷雾干燥法喷雾干燥是利用雾化器将料液分散为细小的雾滴,并在热干燥介质中迅速蒸发溶剂形成干粉产品的过程,一般喷雾干燥包括四个阶段:(1)料液雾化;(2)雾群与热干燥介质接触混合;(3)雾滴的蒸发干燥;(4)干燥产品与干燥介质分离。

料液的形式可以是溶液、悬浮液、乳浊液等泵可以输送的液体形式,干燥的产品可以是粉状、颗粒状或经过团聚的。

我国常用的物化形式有三种:气流式喷嘴雾化、压力式喷嘴雾化、旋转式喷嘴雾化。

雾化形式的选择取决于料液的性质和最终产品所要求的特性。

喷雾干燥法是目前制造香精香料微胶囊最普遍的方法,其优点是可连续化生产;生产操作简单、方便、经济、环保;设备是常规设备;产品得率较高,颗粒均匀,且溶解性好。

其缺陷是颗粒太小,使得流动性较差;操作控制不好时,会有较多的香料吸附在胶囊的表面发生氧化,影响风味;而且,在干燥过程中,为了迅速把水蒸发,干燥温度会比较高,容易造成高挥发性香料的损失。