口腔内科学绪论

- 格式:ppt

- 大小:3.56 MB

- 文档页数:64

《口腔内科学》理论教学大纲(供五年制本科口腔医学专业使用)Ⅰ前言口腔内科学是口腔专业学生的一门重要专业学科和主干学科。

目前在国内它包括牙体牙髓病学、牙周病学、口腔粘膜病学三门课程, 主要研究牙体牙髓病、牙周病及口腔粘膜病的病因、临床表现、诊断方法及治疗原则和治疗方法等内容, 紧密结合临床, 讲述口腔内科有关的基础理论、基本知识和基本技能, 旨在培养学生的临床思维, 为临床打下坚实的基础。

本大纲适用于五年制本科口腔医学专业学生使用。

现将大纲使用中有关问题说明如下:一为了使教师和学生更好地掌握教材,大纲每一章节均由教学目的、教学要求和教学内容三部分组成。

教学目的注明教学目标, 教学要求分掌握、熟悉和了解三个级别,教学内容与教学要求级别对应,并统一标示(核心内容即知识点以下划实线,重点内容以下划虚线,一般内容不标示)便于学生重点学习。

二教师在保证大纲核心内容的前提下,可根据不同教学手段,讲授重点内容和介绍一般内容。

三总教学参考学时为120学时,理论与实验学时之比0.76:1。

即讲课52学时,实验68学时。

四教材:1.《牙体牙髓病学》,人民卫生出版社, 樊明文, 2版, 2003年。

2.《牙周病学》, 人民卫生出版社, 曹采方, 2版, 2003年。

3.《口腔粘膜病学》, 人民卫生出版社, 李秉琦, 2版, 2003年。

II正文牙体牙髓病学第一篇龋病第一章概述一教学目的在了解龋病的历史及龋病危害的基础上, 学习龋病的概念及龋病的特征。

二教学要求(一)掌握龋病的定义、特征及好发部位。

(二)熟悉龋病的直接危害和间接危害;熟悉龋病流行评价方法。

(三)了解龋病的历史, 龋病学的研究内容。

三教学内容龋病的概念第二章病因及发病过程一教学目的在了解龋病病因学说的基础上, 学习龋病的病因。

二教学要求(一)掌握牙菌斑的三层结构特点、获得性膜的概念及其功能、微生物致龋的证据及三类主要的致龋微生物、牙菌斑与龋病的关系、蔗糖与龋病的关系及其机制、氟的抗龋机理、牙对龋病敏感性的差异及其原因;掌握唾液与龋病的关系、Miller化学细菌学说(先进性与局限性)和龋病病因的四联因素理论。

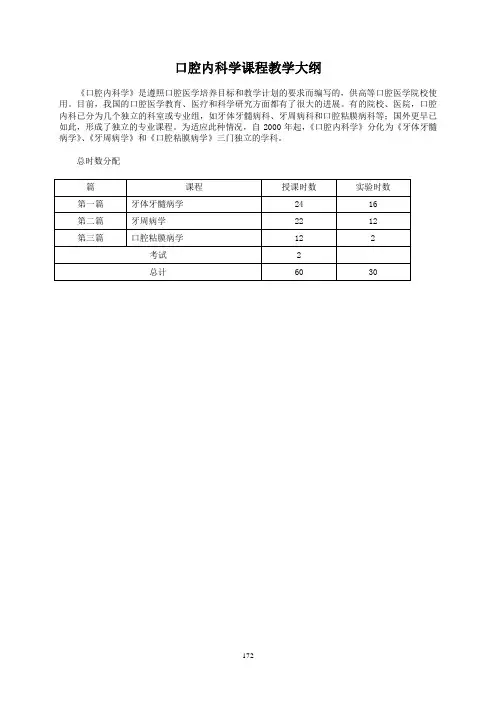

口腔内科学课程教学大纲《口腔内科学》是遵照口腔医学培养目标和教学计划的要求而编写的,供高等口腔医学院校使用。

目前,我国的口腔医学教育、医疗和科学研究方面都有了很大的进展。

有的院校、医院,口腔内科已分为几个独立的科室或专业组,如牙体牙髓病科、牙周病科和口腔粘膜病科等;国外更早已如此,形成了独立的专业课程。

为适应此种情况,自2000年起,《口腔内科学》分化为《牙体牙髓病学》、《牙周病学》和《口腔粘膜病学》三门独立的学科。

总时数分配第一篇牙体牙髓病学课程教学大纲课程简介一、课程简介牙体牙髓病学是口腔医学专业的临床医学学科之一,研究牙体组织疾病、牙髓病、根尖周病和非龋性疾病的病因、病理、症状、诊断、预防和治疗,恢复和重建咀嚼功能与外形的美观。

教学的开展最早始于 20 世纪初,是口腔内科三大专业课程之一,是口腔内科学的重要组成部分。

是一门知识涉及面广、实践过程长且有一定操作技能要求的学科。

1998 年,卫生部开始进行口腔医学专业规划教材第四轮修订,正式将“牙体牙髓病学”作为一门独立的学科进行教材编写。

2000 年 11 月,卫生部规划教材《牙体牙髓病学》第1版正式起用,2004年4月推出第2版,并被教育部确定为普通高等教育“十五”国家级规划教材。

通过讲课,实验室示教和实习、临床见习、生产实习(毕业实习)、自学、讨论、辅导和考试等环节,要求学生了解牙体牙髓病学教学目的和内容。

掌握牙体牙髓病学的基础理论、基本知识和基本技能,掌握常见的牙体病、牙髓病、根尖周病的诊断与治疗,并为进一步学习和研究专业知识、专业技能打下良好的基础。

实验室实习地点位于上海交通大学医学院口腔临床实训基地,操作均在模拟头颅颌架上进行,逼真模拟临床治疗的实际情况,并由临床医师在旁指导,指导教师的示教可通过摄像探头与学生操作台的显示屏相连,可以实时录像、反复再现,为以后的生产实习(毕业实习)打好良好的基础。

临床见习、实习采用一人一椅,并配有全套临床操作所需设备,满足学生的实践需要。

《口腔内科学》理论教学大纲(口腔)口腔内科学理论教学大纲(口腔)课程目标本课程旨在提供与口腔内科学相关的理论知识,使学生能够理解口腔内科学的基本原理和方法,掌握常见的诊断和治疗技术,并在临床实践中能够正确应用所学知识。

授课内容1. 口腔内科学的基本概念和历史发展2. 口腔内科学的病因和发病机制3. 口腔内科学的常见疾病和临床表现4. 口腔内科学的诊断技术和辅助手段5. 口腔内科学的治疗方法和原则6. 口腔内科学的预防和保健措施教学计划第一周- 授课内容:口腔内科学的基本概念和历史发展- 研究任务:阅读相关教材,了解口腔内科学的起源和发展历程第二周- 授课内容:口腔内科学的病因和发病机制- 研究任务:研究口腔内科学的病因分类和发病机制,熟悉常见疾病的致病因素第三周- 授课内容:口腔内科学的常见疾病和临床表现- 研究任务:研究口腔内科学的常见疾病和其典型临床表现,理解疾病的发展过程第四周- 授课内容:口腔内科学的诊断技术和辅助手段- 研究任务:研究口腔内科学的常用诊断技术和辅助检查手段,掌握其适应症和操作方法第五周- 授课内容:口腔内科学的治疗方法和原则- 研究任务:了解口腔内科学的常用治疗方法和治疗原则,掌握其选择和应用第六周- 授课内容:口腔内科学的预防和保健措施- 研究任务:研究口腔内科学的预防和保健知识,掌握口腔卫生的基本技巧和方法评估方式- 平时表现:参与课堂讨论和作业完成情况- 考试成绩:期末闭卷考试,检验对口腔内科学理论知识的掌握程度参考教材- 《口腔内科学教程》- 《口腔内科学导论》- 《口腔内科学实践指南》以上大纲为参考,具体内容可能根据实际教学需要进行调整和补充。

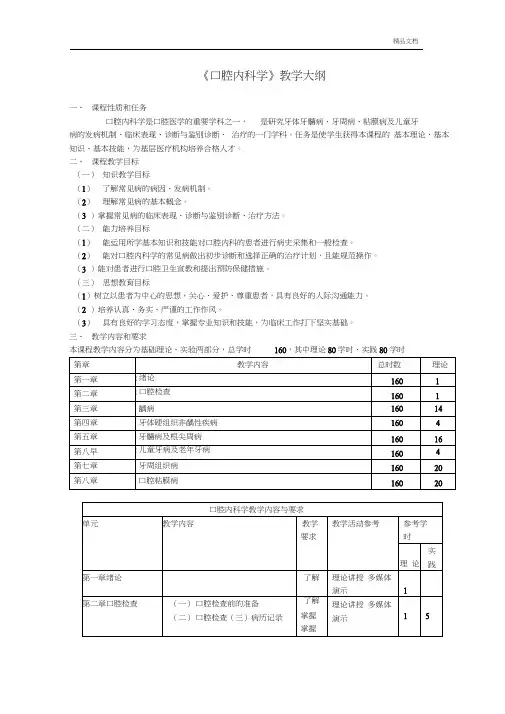

《口腔内科学》(一、二)教学大纲一、课程说明《口腔内科学》是为口腔医学专业开设的一门必修专业课。

该课程是口腔医学专业的一门主要临床学科,口腔内科学是研究牙体牙髓病、牙周病、口腔粘膜病等病的病因、病理、临床表现、诊断、治疗和预防的科学(的理论知识技能)。

主要内容包括口腔检查、龋病、牙体硬组织非龋性疾病、牙髓病及根尖周病、牙周病、口腔粘膜病和儿童牙病等。

口腔内科学不仅与口腔基础学科有密切联系,而且为学习其他口腔专业临床学科提供理论和实践依据。

该课程旨在培养学生具有系统的专业理论知识、较好的临床实践技能和科学研究的素质和能力。

二、教学基本要求1.本课程的目的、任务通过本课程的学习,要求学生掌握龋病、牙髓病、根尖周病、牙周病、儿童牙病等口腔内科常见病的病因、病理、临床表现、诊断、治疗和预防;熟悉非龋病、口腔粘膜病等的病因、病理、临床表现、诊断、治疗和预防;了解《口腔内科学》的发展动态;熟练掌握口腔门诊病历书写规范、口腔检查方法、充填术、活髓保存疗法、根管治疗术、洁治术,龈下刮治术,牙合治疗,松牙固定术、根管牙周常见的外科手术治疗的基本操作技能和方法。

要求学生按照教学大纲的计划完成理论讲授及自学章节的学习,通过听讲、自学、参加实验室基本技能的训和临床见习各个环节,掌握和熟悉大纲的全部内容,最后通过毕业实习将所学的理论知识和基本技能运用于实践,独立地从事专业临床工作并具有进行科学研究的初步能力。

2.本课程的教学要求本课程的教学包括讲课和实验。

在教学方法上要求切实加强基础理论、基本知识和基本技能的训练,提倡启发式教学和参与式教学,充分发挥学生学习的主动性和积极性,注意培养学生分析问题和解决问题的能力,强化创新意识,并充分利用挂图、幻灯模型、标本、 X 线摄片、多媒体等直观教学手段,帮助学生加深理解和记忆。

为了适应科学技术的迅猛发展,教师在教学中可以酌情补充介绍本学科新进展,修正教学内容。

在实验课的教学中,要加强管理、严格要求,培养学生实事求是的科学态度和良好的医德医风,为今后成为一名具有独立工作能力德口腔专业医师打下一个坚实的基础。

口腔内科学Oral Medicine适用口腔医学专科班教研室主任:郑国勤医学院负责人:教务处负责人:20047口腔内科学是口腔医学专业的一门主要临床学科,主要内容是介绍牙体硬组织疾病、牙髓病、根尖周病、儿童牙病、牙周病及口腔粘膜病的病因、症状、诊断、治疗和预防的理论知识技能。

口腔内科学不仅与口腔基础学科有密切联系,而且为学习其他口腔专业临床学科提供理论和实践依据。

本课程的学时数为162学时,其中课堂讲授72学时,实验室学习90学时。

选用教材为由史久成主编、人民卫生出版社出版的《口腔内科学》。

要求学生按照教学大纲的计划完成理论讲授及自学章节的学习,通过实验室基本技能的训练,通过听讲、自学、参加实验室学习,临床见习各个环节,掌握和熟悉大纲的全部内容,最后通过毕业实习将所学的理论知识和基本技能运用于实践,独立地从事专业临床工作并具有进行科学研究的初步能力。

要求了解口腔内科学的性质、内容、任务及其重要性。

教学内容1.口腔内科学简介。

2.我国口腔内科学的历史及展望。

3.国外口腔内科学进展。

要求掌握内容:1.龋病发病的病因学说(四联因素论),牙菌斑的系统知识。

2.龋病的临床特征,检查方法和诊断方法。

3.龋病的治疗方法:各种龋(浅、中、深)的治疗原则,充填术,充填材料的性能和使用方法。

熟悉内容:1.G.V.Black洞形分类的原理。

2.龋病的流行病学及龋病的预防原则。

了解内容:1.龋病的流行病学(历史、地区、年龄、性别)。

2.早期龋病病因学说(化学细菌学说,蛋白溶解学说,蛋白溶解-螯合理论)。

3.龋病的鉴别诊断:斑釉、釉质发育不全。

4.龋病的预防(增强宿主抗力、控制病原因子、调整食物构成)。

教学内容1.龋病的概念与特征2.病因学:四联因素学说(细菌、宿主、食物、时间) 3.临床病理:脱矿与再矿化、基质溶解、修复反应 4.龋病的分类和临床表现:(1)好发部位(2)临床分类(3)浅龋、中龋、深龋的临床表现5.龋病的诊断和鉴别诊断6.治疗方法:(1)保守治疗方法:药物、再矿化、窝沟封闭法。