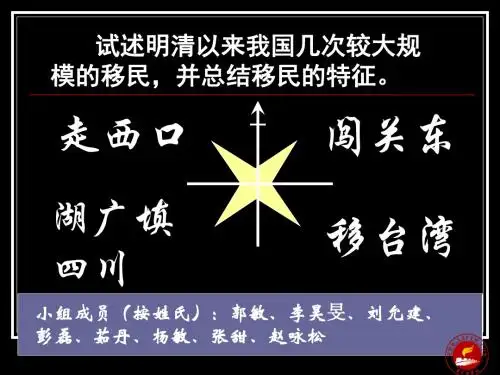

东北部分先民祖籍地小云南考(浅谈明清移民大迁徙)

- 格式:doc

- 大小:57.00 KB

- 文档页数:10

明朝大移民1简介背景与原因[1] 元朝统治中国虽然只有89年,但是它给中国人民带来的灾难,特别是黄河中下游地区,却是其他朝代所难以比拟的。

那时候黄河两岸就流传着这样一句歌谣:“石头人一只眼,挑动黄河天下反。

”石头人一只眼,挑动黄河天下反黄河是孕育中华民族的摇篮,同时也是中下游人民遭受灾难的罪恶渊薮。

下游的黄河向以“善决善淤善徙”闻名。

元朝曾有20多年不打口子,任其泛滥自流,致使中下游大片土地沦为沼泽。

人们被大水撵得东奔西逃,无处安生,不少地方人烟绝迹,黄水过后尸陈遍野,村舍变为废墟,良田淤成沙滩,所剩无己的居民往往又在瘟疫中命染黄泉。

据《元史。

王行志》载:元末至正元年到26年,几乎每年都有特大洪水泛滥成灾。

至正四年(1344年)黄河在曹州、汴梁等地三处决口,人民游移45.8万户。

燕、赵、齐、鲁及苏北、皖北、一片荒凉。

同年五月,济宁、兖州、汴梁、鄢陵、通许、陈百、临颖等县大水害稼、人相食。

至正八年正月河决济宁路。

23年七月河决东市、寿张、没城墙、漂屋庐、溺众生。

26年2月黄河北徙,上至东明、曹州、濮阳,下及济宁皆受其害。

济宁路肥城西黄河泛滥,漂没民居,百有余里,德州、齐河70余里亦如之。

由于当时黄河、淮河多次决口,使中原之地,淹没州城、村寨甚多,漂没民居无算,死亡百姓无数,村庄城邑多成荒墟。

正值中原地区大闹灾荒战乱之时。

山西晋南一带却是另一番景象。

一是因为那里有元将扩廊帖木耳(绰号“王保保”)镇守,他骄勇善战,足智多谋,再加上那里四周都是群山峻岭,易守难攻。

起义军多次进攻山西,可终因地势险要而屡攻不下。

另一方面,由于地理环境因素,正好那些年风调雨顺,五谷丰登,百姓丰衣足食,安居乐业。

而中原一带的老百姓听说那里富庶,并且不打仗,便纷纷往哪里逃。

如此一来,与中原一带人烟稀少相比,山西倒是人满为患了。

据《明太祖实录》记载:明洪武十三年(1381年)全国总人口为59873305人,而山西人口却达4103450人。

三山张家溯源之推论在东北的山东张姓后人有很多自称为三山张的后人,但在山东的居住地县志却没有记载,通过互连网与众多的张姓同宗交流收集到了一些资料,现在整理如下供同宗参阅指正。

现在在山东栖霞宅头的张姓已经证实为三山张的后人,但从其家谱记载来看有明显的断代现象,从本人掌握的资料三山张在山东应该有600年左右的历史。

现在我就自己收集的资料和本人的分析来阐述三山张的历史及其来自何方的问题。

根据辽宁省新宾县五区路家沟大背《张氏谱册》序二记载:"吾张氏当闻之先祖,本贯在小云南,住址无可详考。

兄弟四人,盖因洪武年间荒岁频仍,流寇侵摄,天人交迫,存济维艰,不得已宗长常山、宗次双山、宗三三山、宗四单山兄弟四人,同心往山东,路过长江,失去单山无所寻找。

三人至山东登州府蓬莱县县城内七甲八社九兰乡住……至我宗龙公由登州跨海至广宁府、东至清源县南杂木南沟聂尔库处居住。

仉氏生有库公。

充当拨什库,料理机匠事二十余年,又迁至兴京县五区路家沟大背处。

从以上的资料分析三山张的先祖来自长江以南的地方,而且在途经长江失去一支系,来到山东三兄弟第一居住地为蓬莱,这个问题从栖霞宅头村三山张的后人家谱记载“祖籍登洲府蓬莱”也可以得到证实。

另外从从浙江张舟先生那里知道这样一个说法:传说,黄村张姓是从云南经江苏赣榆车罔村再到山东三山(三山张),最后定居黄村。

家谱记载的历史只有383年,但乳山黄村张姓是明永乐年间由云南迁来,但无准确文字记载,究竟何时由何处迁来仍待考证。

现存最早碑文记载,八世祖张文进生于明天启二年(1622年)。

一世至七世居于别处,只是八世张文进等4人迁来黄村安家繁衍至今?这有可能,因为老人传说,家谱是老辈人过年到外村拜宗谱时抄来的。

(家谱记载,八世有20人,其中有后代的只有张文进等4人,存疑,黄村张姓八世以后都是这4人的后代,这就出现一个问题:那16人都无后代应该不大可能,猜测他们不居住黄村?)从这段文字中我们可以知道他们说是从永明乐年间迁到山东,和我们前面的张氏谱册记载的年头有些出入,但分析兄弟几人是在洪武连续多年的灾荒的情况下离开家乡,而且后世续写家谱多是若干年之后难免有些出入,而且从黄村张姓有七代人是在明天启之前,这样我们按每一代人25年推算,那应该是175年所以三山张来山东定居到现在应该有600年以上的推论是应该成立的。

明朝大移民详细记录明朝大移民是指明朝时期,由于政治、经济、自然灾害等原因,大量人口从中原地区向南方和西南地区迁移的现象。

这一历史事件对中国南方的社会、经济、文化发展产生了深远的影响。

以下是明朝大移民的详细记录:一、移民原因1.政治原因:明朝后期,政治腐败、官员贪污等问题严重,导致社会不稳定,人民生活水平下降,许多人为了逃避政治压迫和战乱,选择离开中原地区。

2.经济原因:明朝后期,由于战争和天灾等原因,中原地区的农业生产遭受严重破坏,导致粮食短缺和物价上涨,许多人为了生计,选择到南方和西南地区谋生。

3.自然灾害:明朝后期,中原地区经常发生洪涝、旱灾等自然灾害,导致农业生产受到严重影响,许多人为了生存,选择到南方和西南地区寻找更好的生活条件。

二、移民目的地1.南方地区:明朝时期,南方地区的经济发展相对较好,气候温暖、水土肥沃,适合农业生产,因此成为大量移民的目的地。

其中,福建、广东、广西、江西、湖南等省份成为移民的主要目的地。

2.西南地区:明朝时期,西南地区的气候条件适宜,土地资源丰富,适合农业生产和商业发展,因此也成为大量移民的目的地。

其中,云南、贵州、四川等省份成为移民的主要目的地。

三、移民方式1.步行:由于当时交通不便,许多移民只能步行前往目的地,这种方式需要花费较长时间,风险较大。

2.水路:由于南方地区河流众多,许多移民选择乘坐船只前往目的地,这种方式相对安全,但需要支付较高的费用。

3.马车:一些富裕的移民选择乘坐马车前往目的地,这种方式速度较快,但费用也较高。

四、移民影响1.南方地区:明朝大移民对南方地区的社会、经济、文化发展产生了深远的影响。

移民带来了新的生产技术和商业文化,促进了南方地区的经济发展和文化交流。

2.中原地区:由于大量人口的迁移,中原地区的人口减少,经济发展受到影响,但也促进了中原地区的文化交流和政治改革。

3.西南地区:明朝大移民对西南地区的经济发展和文化交流产生了积极的影响,促进了西南地区的社会进步和文化繁荣。

【资料】明代胶东移民考【资料】明代胶东移民考(《琅琊王氏奇才_百度空间》2010年04月01日星期四 21:31)明代胶东移民考(本文主要引用了葛剑雄主编《中国移民史》和《中国人口史》,以及部分网络上发表的研究成果)引言在胶东地区,民间关于祖先来自云南或小云南的说法非常普遍,而在山东西部及华北地区,民间则普遍认为祖先来自山西洪洞大槐树。

据福山区政协移民调查组统计,明代移民建村124个,除无法考证移民来历的31村,其余93村分别是从全国各地迁来建村的25个,从云南迁来建村的5个,从被称为“小云南”的山西洪洞县大槐树或河南固始县迁来建村的63个,占有移民来历记载建村总数的百分之六十七以上。

其中,福山区臧家村就是明初由洪洞县大槐树移民始建的村庄之一。

如果对胶东半岛各地明初移民进行全面调查统计,来自所谓“小云南”的移民所占比例不会比福山区少。

“小云南”到底在哪里?说法也很多,一说为河南固始县,一说为江苏赣榆,一说为云南乌撒卫,一说则认为小云南就是云间府(今大同)之南,即“山西洪洞大槐树”。

“问我祖先何处来?山西洪洞大槐树。

祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝”,这首流传极广的民谣,似乎也说明胶东人的祖先也是山西移民。

关于小云南的问题本节暂不讨论。

实际上,明初官方大移民真实的情况与民间的说法、族谱记载,甚至胶东诸县的方志记载大为不同。

明初,中国北方人口比较密集的区域一个是山西的东南部(就是民间所说的“山西洪桐县”);另一个是山东以益都为中心,包括青州、莱州、登州东三府(现在潍坊、日照、青岛、烟台等地区;在河南、安徽、江苏等地的传说是“山东枣林庄”),还有河北中部偏西的地区(现在石家庄,衡水一带;山东北部的传说为“河北枣强县”),这三个地区曾在洪武、永乐年间大量输出移民。

根据葛剑雄主编的《中国移民史》研究成果,其第一卷《大事年表》中列出胶东移民有关事件如下:洪武四年,闰三月,迁北平、山东二省元汉军46705人于北平诸卫。

明清两朝对边疆地区的政策与人口迁移分析中国历史上,明清两朝是非常重要的时代。

在这两个时期,中国的改革和发展取得了巨大的进展,也为后代留下了许多珍贵的遗产。

然而,随着国力的不断恢复和扩大,边疆地区的政策也成为这个时代的一个重要话题。

在明清两朝的政策流派中,尤其是从明中叶至清初时期,对边疆地区的宗教、民族和人口等问题引起了许多思考和探讨。

本文将探讨明清两朝对边疆地区的政策与人口迁移,以了解在不同历史阶段的东北、西北、南西等地区人口变化的规律。

明朝时期,东北地区尤其是辉南(今吉林省白城市)、辉南北路(今辉南北路一带)和宁古塔(今辽宁西部)成为了明朝的重要门户。

为了加强对这些地区的掌控,明朝采取了一系列政策措施。

其中最重要的包括:官员驻守、军区设立和垦荒开垦。

在这些政策的带动下,东北地区开始形成一个稳定的社会和经济体系。

逐步形成的东北社会,以农业生产和城市商业为核心,逐渐集聚了大量人口。

然而随着时间的推移,东北地区仍然存在许多困难和问题。

由于地理位置偏远、环境恶劣、交通不便,东北地区仍然长期处于相对落后的状态。

到了明朝晚期,特别是在明末政治混乱的情况下,东北地区出现了人口大规模流动的情况。

据史料记载,明末清初,东北地区的部分人口开始东渡朝鲜半岛,西来就武库尔举。

这种人口流动现象似乎也表明,尽管明朝已经在东北地区采取了许多政策,但仍然无法摆脱外部的不利因素。

与东北地区相比,明朝对西北地区的政策相对来说则相对薄弱。

这一区域大部分被蒙古、吐鲁番等游牧民族占据。

明朝时期,朝廷采取了“边疆管理”的政策,即将西北地区划归“镇抚古城”、“尚书府”等机构管理。

尽管朝廷尝试通过这些机构推动西北地区的发展,但实际上西北地区的经济和社会发展程度相对滞后。

随着明朝的衰落和清朝的崛起,边疆地区的政策重心也发生了变化。

在清朝初期,边疆地区逐渐成为朝廷的重点关注对象。

在皇太极、明朝遗臣李永范等人的带领下,清朝加强了对西北边疆地区的控制。

319时代论坛清朝关中人口向东北地区的迁移清朝的移民政策有清以来,关中人口便大量向东北地区进行移民,对东北地区的社会经济文化等各方面产生了广泛而深远的影响。

在对待东北开发的问题上,开发与封禁的矛盾贯穿着整个清朝的历史。

清朝的东北移民史大概可以分为招民开垦阶段、封禁阶段和开禁放垦阶段。

明朝末年的战乱给社会带来了巨大的损失,尤其是辽东地区,清朝初年的辽东地区较明代人口至少减少了三分之二以上。

导致辽东地区“沃野千里,有土无人”。

战乱所带来的巨大破坏力使东北地区人烟荒芜,所见之处残垣断壁横亘于原野之中,社会生产力遭到严重破坏。

面对辽东地区的严峻形势和东北地区巨大的容纳潜力清政府下令招民开垦。

1644年(顺治元年)清政府下令对东北地区实行招民开垦政策,东北地区进入了招民开垦阶段,这一阶段一直持续到1667年(康熙六年)。

在这个阶段清廷大力提倡移民开垦。

例如,1649年(顺治六年),清廷颁布诏谕:“……著户部都察院传谕各抚按,转行道府州县有司,凡各处逃亡民人,不论原籍别籍,必广加招徕,编入保甲,俾之安居乐业。

察本地无主荒田,州县官给以印执照,开垦耕种,永准为业。

”清政府下令招徕各地流民,并将所招徕的流民编入保甲组织。

而且允许流民开垦荒地为永业田,吸引流民移居开垦。

1653年(顺治十年),清廷又颁布了《辽东招民开垦条例》,将招民开垦作为官员政绩考核的标准之一,招民开垦饶有成效者加官晋职。

此外还颁发给所招徕的流民口粮和耕牛,以此来吸引各地流民定居东北。

而此时正值关中灾害频仍,百姓生活困苦,这些优惠政策对关中的百姓产生了极大的吸引力。

此后清廷多次颁发谕令招民开垦,这极大的促进了关中人口向东北地区的迁移。

在清政府的号召下,大量关中流民进入东北地区,“燕鲁穷氓闻风踵至”,纷纷奔赴到东北地区。

1668年(康熙七年),清廷发布禁令,禁止汉民自由进入东北,以保护满族习俗、防止旗民汉化。

杨宾在《柳边纪略》中曾有记述,“凡出关者,旗人须本旗固山额真送牌子至兵部,起满文票;汉人则呈请兵部,或随便印官衙门,起汉文票。

东北移民文化初探一、东北移民概述中国东北人口绝大多数为移民,在近代移民就高达2000万之多,主要来自于华北地区,其中以山东移民为最,河北次之,两省移民占移民总数90%以上。

探究其动因:一方面是来自原住地的推力,另一方面是来自移住地的吸力,是两种合力共同作用的结果。

华北因人口稠密,自然灾害频发,苛捐杂税繁重,使本来就极度贫困的广大人民群众,生活更加困窘。

为了谋求生存,广大华北灾民被迫越海闯关,迁居到地域毗连、人口稀少、资源丰富的东北。

特别是清末民初,华北灾民更是成群结队地涌入东北,形成了空前未有的移民大潮。

汉人大量迁移到东北,有两个现象应该引起我们的注意:首先,东北人口发生了结构上的改变。

在东北地区,汉人己经由原先的少数变成了多数,汉民族的传统文化也逐渐地同化了东北的文化,占领了主导地位。

其次,从历史上看,汉人的迁移对东北经济发展和文化发展起着至关重要的作用。

移民给东北带来了先进的生产技术、文化因素和不同的生活习惯等,使得东北的土著民族的生活方式、语言、习俗等发生了改变,并最终被汉人的习俗所同化。

这两大现象说明,富有鲜明的地域文化特征的东北文化是因为移民的出现而产生的,因为居民的迁移导致了文化发生迁移并进行融合,汉人文化融入了东北土著民族的文化,形成了一种新的东北文化。

二、东北的移民与文化汉唐时期,中国古代中央集权制度越来越严重,领土面积也越来越大,因此,开始有大量的中原文化进入东北。

与此同时,朝廷也派来官吏整治东北,随之而来的商贾也到东北进行经济活动,这些都为东北的土著人与外界的交流提供了更多的交流机会。

政治、经济的发展必然带来文化教育的发展,文人骚客也渐渐地涌入了东北,创作了很多著名的著作,为东北的文化教育提供了强有力的基础。

清代迁移到东北的人数,在中国历史上达到了高峰。

在这期间,有很多富有文化修养的人迁移过来。

他们曾经居住在中原和江南,受过非常浓厚的汉文化教育。

他们的迁入,带来了宗法文化,给东北土著人民带来一种全新的文化。

陆韧明代汉族移民与云南城镇发展摘要:云南的城镇在明代飞跃发展,城市的规模、城镇的分布、居民的构成都发生了划时代的变化。

这种发展和变化都与大规模的汉族移民有关。

汉族移民大量进入云南,建立卫所,实施军政同城制度,掀起了云南历史上大规模的筑城运动,促使云南城镇规模扩大,数量增多,城市功能更加健全。

在这个过程中汉族移民为云南城市的发展作出了积极贡献。

云南的城镇在明代飞跃发展,城市的规模、城镇的分布、居民的构成都发生了划时代的变化。

这种发展和变化都与大规模的汉族移民有关。

汉族移民大量进入云南,建立卫所,实施军政同城制度,掀起了云南历史上大规模的筑城运动,促使云南城镇规模扩大,数量增多,城市功能更加健全。

在这个过程中汉族移民为云南城市的发展作出了积极贡献。

在云南城市发展史上,明代是一个非常重要的时期,今天云南靠内陆区的大多数城市几乎都在明代进行过修筑建造,城镇的分布、居民的民族构成格局也在那个时候发生了划时代的巨大变化。

通过分析,我们不难发现明代云南城镇发展与汉族移民大规模进入、分布定居、生产活动有密切的关系,本文就这一问题作初步探讨。

一、明代云南的筑城运动洪武十五年(1382)明朝平定云南时,虽以号称30万众的征南大军势如破竹般地克昆明,下大理,平临安,据金齿,将当时云南的主要城镇一一收复据守,但是要在与中原内陆社会经济条件迥异、山川地貌雄险、民族构成复杂、部族支系繁多的云南立足固守,巩固统治,则非易事。

为此明王朝制定了凡云南“新附州城,悉署衙门,广戍兵,增屯田,以为万世不拨之计”[1]的战略,采取了遣沐英这样的重臣驻守,屯留大量军队和迁移内陆汉族移民充实云南,并在重要的军政城镇建立卫所、修筑御城、环城屯田等各项重要措施,以达到凭借中心城镇为据点,对云南广大地区实施全面控制的目的。

故而明代云南的筑城运动伴随着汉族移民的大量到来,军事机构的建立和卫所御城的修筑而展开。

从移民的情况看,仅洪武年间留镇9万多征南大军军士,以后又有军队陆续调入云南,明初仅军队的人数就达到26万余,加上军余、家小,有近1百万的汉族军事移民进入云南,还有其他各类移民,已经是一个相当庞大的汉族移民群体[2]。

从清朝“闯关东”到“移民实边”聊聊东北移民史

文/浮云君侃史

1.古代帝王为什么要移民实边?

中国古代国与国之间是没有领土界定,更没有界线的划分,做为中国古代封建王朝统治者,受'普天之下莫非王土”这种大一统的思想影响,自然以“天朝上国”自居,皇帝贵为“天子”,带天行使管理天下的权力,那天下的土地自然都是“天子”自己家的土地,都由“天子”一个人说的算。

每当中原王朝开疆拓土或者抵抗外族侵略,与周边国家之间,与游牧民族之间设立重镇用边塞的来证明对土地所有权,皇帝为了维护边塞地区的安定,能够长期控制占领的地区,往往都是从中原地区征调大批人口,到边塞地区建城,派兵驻扎,进行生产生活,这种迁移活动又称“移民实边”。

对于这种人口大迁移,在我国古代书中就有记载,最早可以追溯到春秋战国时期,战国初期的楚国,为了加强边境地区管理,曾经迁移国内的贵族,到边境地区开荒生活,发展边疆经济,加强国防力量。

秦始皇统一六国后,发动南征,攻打百越等少数民族,并实施“移民实边”,《史记.秦始皇.本纪》记载秦始皇三十三年(公元前214年),曾“发诸尝逋亡人,赘婿、贾人略取陆梁地,为桂林、象郡、南海,以适遣戍”,秦始皇派兵占领南越地区,设立桂林郡,象郡,南海郡迁罪犯、商人等到南越边疆生活驻守。

一次3000万人的大迁徙,几乎改变了东北的命运中国近代一共发生了三次规模比较大的移民活动,分别是闯关东、走西口和下南洋。

每一次大移民都会对经济造成巨大的影响,特别是持续了300多年的闯关东,直接让东北的经济起飞了。

所谓的闯关东,就是指内陆的人口向东北关外移动,这里的关指的是山海关。

为什么是闯呢?因为清政府对移民东北这件事吧有过好几次的反复,在中期的时候是严禁往关外迁移的,所以关内的百姓想去就只能偷偷去,所以要称为“闯关东”。

根据统计资料显示,整个往东北迁徙的人数达到了3000万,这么多的外来人口对东北地区整个经济文化都造成了巨大的影响。

要把这段历史讲清楚,就要从头开始讲了。

壹清朝大移民东北这个地方一直都是苦寒的地方,放眼世界,人口的聚集一般都不会在气候特别寒冷的地方,所以高纬度地区的人烟一直都很稀少。

古代中国的人口大多是聚集在黄河流域和长江流域,这个好理解,一是气候条件比较好适合种地,二是靠近水源发展农业很方便。

像东北这样的地方,自然也是没多少人的。

1644年这一年比较特殊,明朝在这一年亡了,农民起义军李自成当了皇帝,刚过了41天,李自成就被清军赶出了皇宫,也就是在这一年清军从东北地区入关了,跟着军队进来的还有很多是随军的家属,还有贵族带的奴仆,总共有好几十万。

清朝入关的第一个皇帝是顺治帝,等他把入关的各项工作理顺之后,回过头来发现东北空了,大量土地没人打理都荒了,我们知道满族人是渔猎民族,对农耕这个事不太在行,这么多人移到关内,留在东北的满族人连生活都成问题了。

刚好在此时关内各省由于明末的战乱和自然灾害多出了很多没有土地的流民,朝廷一想,流民多了不安定正好可以往东北送,于是接连颁布法令要各级政府官员要想办法送人到东北去发展,对于到东北垦荒的人,朝廷免税三年,缺工具的可以先由朝廷出面借贷。

除了对垦荒的老百姓有优惠政策,对组织移民的人也有奖励,朝廷颁布了一个法令叫《辽东招民开垦条例》,核心思想就是“移民授官”,凡是招揽流民到达一定数量,朝廷就给相应官位。

清代苗人入迁云南概述

李和

【期刊名称】《炎黄地理》

【年(卷),期】2022()11

【摘要】苗族先民移居云南集中于元明清时期,清朝时期最多。

从民族史研究的角度出发,通过文献史料、苗族民间传说和民族学调查资料,分析了清代苗族迁入云南的历史进程、动因和特点。

认为清代苗族大量迁入云南的原因,主要有军事政治、原居地人口的急剧增长和经济的持续快速发展等。

清代迁入云南的苗族在数量上远多于元、明时期,整体上还是以生存型为主。

其迁移体现出的特征主要有迁入云南的线路不同、新入迁苗人主要分布在山区和半山区,再迁徙现象突出。

【总页数】3页(P8-10)

【作者】李和

【作者单位】曲靖师范学院马克思主义学院

【正文语种】中文

【中图分类】I20

【相关文献】

1.清代满人入仕及迁转途径考

2.元以前苗人入迁云南概述

3.清代云南社会经济概述

4.清代云南社会经济概述

5.由"迁"至"迁刑"--秦"迁"入刑考

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

明清时期云南的人口迁移与儒学在云南的传播明清时期云南的人口迁移与儒学在云南的传播明清时期,云南是中国西南地区重要的历史节点之一,人口迁移和儒学传播在云南这片土地上发挥了重要的作用。

在这段时间里,云南经历了大规模的人口迁移和社会变迁,同时也成为儒学在西南地区传播的重要中心。

本文将探讨明清时期云南的人口迁移与儒学在云南的传播。

明清时期,云南成为中国西南地区重要的移民接纳地。

一方面,云南作为丝绸之路的重要节点,吸引了大批来自中原地区的商人、手工业者以及战乱中的难民等。

这些人口的迁移给云南带来了先进的技术、文化和经济的发展。

另一方面,明清时期的云南也是中国西南地区的边疆地区,各民族之间的交流和融合也带来了大量的人口迁移。

例如,滇池周边的白族、纳西族等少数民族在明清时期向内陆迁移,形成了云南多样的民族文化。

云南的人口迁移也促进了儒学在云南的传播。

明代是云南儒学发展的重要时期,明成化年间,学者陈恩等在昆明创建了明昆明书院,成为了云南最早的学府之一。

随着人口的迁移、社会的发展,云南的儒学逐渐兴盛起来。

清代,则进一步推动了儒学在云南的传播。

清康熙年间,云南政府修建了大儒府,招聘了许多儒学士和文官,推动了儒学在云南的传播。

云南的士人开始积极研读儒家经典,学习儒学礼仪,儒家思想逐渐影响了云南社会的方方面面。

儒学的传播对云南社会产生了深远的影响。

明清时期的云南社会以农耕经济为主,儒学的传播推动了社会的进一步规范与秩序的建立。

农民开始学习礼仪,养成了遵守社会规范的习惯;官员们也以儒家的思想为指导,推进了社会治理的改革。

儒学的传播也为云南社会的精神文化建设做出了贡献。

许多学者致力于研究儒家经典,推动了云南社会的教育事业的发展。

同时,云南的人口迁移与儒学的传播也面临着一些困难和挑战。

随着人口的迁移和社会的变迁,云南社会的多元性也带来了文化的碰撞与融合。

云南的少数民族文化与儒学的传统文化之间存在差异,如何在多元文化中传承和发展儒学,成为云南学者面临的重要问题。

胶东半岛大量祖籍云南移民从何而来上个世纪80年代,山东胶东地区对于各辖区进行了普查,根据普查结果,他们惊讶地发现:在境内,居然有大量云南移民村落。

例如,胶南县收录了全县1104个自然村,其中云南移民的村落高达342个,占据了村落总数的30%之巨。

胶县也就是如今的胶州市,收录了803个自然村落,云南村落有180个,占据了22%的比例,即墨县有1083个村落,而云南移民村落为231个,也占据了1/5的比例。

类似的情况在山东胶东地区比比皆是。

青岛市沿海一带的移民村落数量尤其多,占据当地村落总数的20%~40%。

烟台沿海一带的云南移民村落相对较少,但也占据了10%左右的比例。

而在这些来自云南的移民的山东人中,还分为两种,大多数山东云南移民,以云南为祖籍,而少数人则以小云南为祖籍。

比如,胶南市自称来自云南移民的村落高达314个,而小云南移民村落只有28个。

山东胶南市胶南镇大邓陶、小邓陶村就是一个典型的小云南移民村落。

据大小邓陶村记载,大明洪武二年,邓姓和陶姓各兄弟二人从小云南迁到此处。

邓姓和陶姓的兄长和两个弟弟分别在两地建立了村落,两姓之兄所建的村落叫做大邓陶,而两姓之弟所建的村落则名为小邓陶。

那么,位于中原地区,自古以来以富庶、人烟稠密的山东省,为什么有如此之多的云南移民呢?他们从何而来?真的是来自西南地区的彩云之南吗?关于山东云南籍移民究竟来自何处,至今专家依然众说纷纭,没有一个明确的说法。

有的人认为,既然有如此详实普遍的族谱、家谱和地方志记载,那么,足以佐证这些云南籍移民确实来自云南省。

但有的人却持反对意见,因为在明朝时期,从地广人稀的云南省,跨越万里之遥迁到人烟稠密的山东省,既不合理也不现实。

更何况,这些云南籍村落、许多村谱、族谱记载的是,他们祖先来自洪武2年的云南,而很显然,云南省是直到洪武24年才被明朝占领,洪武2年时,云南尚处于元朝的统治之下,显然不可能从云南移民。

这样的证据进一步佐证了这些自称云南而来的移民,并非真的从云南而来。

东北部分先民祖籍地“小云南”考——浅谈明清移民大迁徙一个时期以来,辽沈大地就探寻东北部分先民祖籍“小云南”在哪里的话题,热线交流,记者采访,报纸专栏,专家学者纷纷撰文,见仁见智,华夏历史文化园地,呈现出一派繁荣景象。

广大读者,特别是老年朋友,饮水思源,寻根问祖热情,骤然被激活。

笔者以拙文“东北部分先民祖籍地‘小云南’考——浅识明清移民大迁徙”,献给中华谱牒学研究诸君,诚望不吝赐教。

一、山西“小云南”与明初洪武移民明洪武二年(1369年),置山西等处行中书省,九年改为承宣布政使司,治所太原府。

辖太原、平阳、汾州、潞安、大同5府,泽州、沁州、辽州3直隶州。

连同山西都司所辖,地域略当今山西和河北蔚县周围地带,因其位于太行山以西而得省名,春秋时大部属晋国而简称晋。

史载,洪武十三年全国人口为59,873,305人,山西为4,030,450人,占全国人口总数的8%。

山东省内文史资料数据显示:明初,由山西向山东移民约10-15万左右,占山东本省人口的5%。

中央电视台说,洪武二年至永乐十五年洪洞大槐树移民涉及今18个省份100多个县,是世界移民史上罕见的。

《明史》载:“明初尝徙苏、松、嘉、杭民之无田者往耕临濠(安徽凤阳),给牛种车粮,以资遣之。

徐达平沙漠徙北平山后(指云中府与武、应、朔、蔚、奉、圣、归化、儒妫九州。

相当于今山西、河北两省长城内一带)民三万五千八百余户,散处诸府卫籍,为军者给衣粮,民给田。

又以沙漠移民三万二千八百余户屯田北平。

置屯二百五十四”。

《明史·太祖本纪》:“洪武四年三月,徙山后民万七千户屯北平。

”同年“六月,徙山后民三万五千户散处诸府州县。

”户部郎中刘九皋言,古狭乡之民听迁宽乡,欲地无遗利,人无失业也。

太祖采其议迁山西泽潞民于河北。

后屡迁浙西及山西民于滁和北平、山东、河南……成祖核太原、平阳、泽路、辽、沁、汾丁多田少及无田之家,分其丁口以实北平。

明洪、永两朝仅山西移民即达12次。

因此,称山西为东北先民祖居地“小云南”确有历史依据。

(一)山西大同古称“小云南”以山西大同为中心的雁北地区“小云南”,古代被称为平城、云中地方的今大同盆地,即阴山之南,恒山之北地方。

这里地处山西西北部的阴山南麓,桑干河支流御河(古称浑河)于云中盆地中心流过,此地山环水抱,得天独厚。

公元5世纪初叶,云中地区河流水量充沛,极宜农耕,沿河两岸“弱柳荫街”一派桃园景象。

元代前发源于晋西北的桑干河(流入河北称永定河),除因几十里浅滩湍流不畅、难于航行外,其余河段仍可漕运通航。

北魏政权,在京畿地区大力推广农业时,曾从河北、山东等地移来十万汉人至此。

尔后,该地人丁兴旺,农业水田养蚕逐渐发达。

公元前325年雁北盆地中心始设云中郡(今大同)建制。

《史记·匈奴传》记载:赵武灵王“北破林胡,雁楼烦。

筑长城,自代并阴山下,至文阙为塞,而置云中、雁门、代郡”。

赵国名将李牧在此训练一支包括骑士、勇士和射士在内的十余万强大的边防军,修筑烽火台和部分地段的长城,阻止了匈奴入侵。

云中郡成为边陲要地。

后来不同朝代对这里的郡或州或府或路均简称为“云”。

云中、云州、云岗、云阳、云泉之南地区当地人俗称“云南”,防止与“大云南”重名,故在云南加一“小”字,从此“小云南”,一直相沿于世。

台湾史学界史仲序先生在其“山东部分先民移自云南考”一文论述,“洪武四年六月,徙山后民三万五千户散处诸府、州、县”,很可能便是移至山东来者,彼等迁来以后,因为不忘旧居,故每称移自“云南”云云,又以非为今之云南省,而又别之为“小云南”。

据考,山西境内吕梁山、太行山两大山脉、管岑山、芦牙山、云中山、阴山与恒山等多座大山高耸入云,连绵起伏,北有古长城屏障,西部母亲河——黄河与陕西相望,南北走向的汾河主道把两岸铺成山西沃野平原,由于气温适度交通便捷等诸多原因,历代这里生产平稳发展,人民生活安定,人口繁衍较快。

元至元十四年(1277年),意大利旅行家马可波罗奉元世祖忽必烈之命,出使南洋诸国后赴云中县。

他盛赞小云南中心古城云中街市“商业发达,各样的物品都能制造,尤其是武器和其它军需品更加出名。

”这种经济繁荣的历史状况,自然为明初移民大迁徙积蓄了社会条件与人口资源。

山西“小云南”这个世代流传于山西雁北民间的地理概念,至今仍存。

2000年,山东省政府一位民族学界的朋友赴山西考察,接待单位派车去五台山参观,当行至忻州市与五台山间定襄县小镇,路旁闪现出一个醒目店牌,上写“小云南酒家”,他兴奋地下车来到饭店门前询问店名由来,业主热情地回答,“俺们这里古时候就叫‘小云南’呀!”2003年9月16日,笔者出席银川第十四次全国回族学学术研究会归来,专程前往大同市考察,接待单位为我们请来两位年逾80高龄的马升、谷玉泉老人和文史界李大钧等五位先生召开座谈会,他们说:“小云南”在山区农村仍流传,并驱车前往市区南郊,瞻仰元代24座古墓时管理墓园老者说:“‘小云南’?我们这儿就叫‘小云南’呀!那是老老年的事啦”。

同时,我们还可把视线聚焦在地理图上的山西雁北地区,即可清晰地看到阴山之南和恒山北麓大同盆地,仍有左云、云岗等古代地名。

被笔者誉为开启小云南“宝库”的金钥匙——山东蓬莱王氏祖居原迁地王村,仍以卫星城姿态相伴于大同市区西南方向。

如此看来,以大同为中心的山西雁北地区民间古称“小云南”是有据可考的。

《明史》所记:明初,“徐达平沙漠,徙北平山后民三万五千八百余户散处诸府、卫籍,为军者给衣粮,民给田。

又以沙漠移民三万二千八百余户屯田北平。

置屯二百五十四”。

“徐达平沙漠、徙北平山后民”两次散处诸府卫籍为军和屯田多达68600户,置屯田254处。

这个山后地区有多少州县先民移向外地呢?查史,山后地区包括山西的云中府(今大同市)、武州、应州(今应县)、朔州(今朔县)、奉义(大同东北)河北西北部的蔚州(原属山西蔚县)、圣水(今河北房山西北)和儒妫(即儒州——今河北延庆县)。

山西雁北地区移民都来自以大同为中心的桑干河流域两岸人口稠密地区,山东莱西县后村《王氏族谱》记载:“王氏于明洪武年间由山西‘小云南’雀头村迁莱阳亭儿山。

至万历年间(1571-1620年)迁埠后村落户定居”。

登州府蓬莱县龙山店镇井家湾《周氏家谱》记有:“原始祖先是由山西‘小云南’移来,在蓬莱城大土地庙之左安家落户。

经六世分系,老祖又到龙山山麓安家。

”辽宁鞍山谱牒学界新秀、海城新台子镇接官堡《金氏家谱》主修人之一副主编金季祥先生在全国范围内,经反复通查取证认为,金氏祖居地“小云南”系“山西省大同阴山附近的云中、云阳(今左云县)一带”史称“小云南”地区。

正如山东蓬莱地名办学者王晋邦先生在他撰写的“‘小云南’移民辨识”一文中,以其准确的史证确凿的话语,辨识“云南、小云南到底指的是哪里,过去是个谜。

近几年……各地文史资料相继刊登了研究结果。

原来据说的云南、小云南就是今山西省”。

我非常认同王先生的结论。

有理由说,山西雁北地区盆地为“小云南”的民间古称,基本上与史实相符。

1985年,王晋邦先生在蓬莱县境内开展地名普查时从大量普卡,分离出极为珍贵的村庄数据,经过反复核查发现全县672个自然村中,由云南、小云南迁入的移民村383个,占总村数的57%。

从移民朝代观察,元初迁来55个村,明代249个村,其中洪武、建文、永乐年间移入蓬莱的计有80个村。

同时入迁的还有移自河南的11个村(集中居住马格庄乡7个村),湖南的3个村,安徽的2个村,江苏含上海的3个村,福建的5个村,浙江的1个村。

清初入境者达73个自然村。

其余25个移民村无载。

王先生普查所获史料显示,占全县村庄57%从云南和小云南迁入移民村中,明初三朝移入者就有80个村。

蓬莱文史工作者能普查如此可靠的村庄史料,实属难能可贵。

由山东半岛龙口地区黄县地志办主持编刊的1984年第1期《黄县今古》“地名小考”文中载,明洪武年间,黄县设集市,开展贸易,地名改为黄城集后,此村许多姓由山西小云南迁来。

其范姓由小云南迁来建村,取名范家楼。

再如,山东《嘉祥县考》载,明洪武二十四年(1391年)该县人口为1,100户,7,329人。

山西移入嘉祥县人口约为当时总人口的一倍。

全县境内现有782个自然村,属明代迁入的530个,占各村总数的69%。

山西全省人口400多万,是山东、河南、河北三省人口总和。

山西首批进入济宁的移民是洪武二十年五月,第二批发生在永乐三年九月,时徙民山东万户。

(二)山西洪洞传称“小云南”早在20世纪80年代初,山东蓬莱县志办学者,专程赴京亲访北京大学的于希贤教授。

于教授认为“明洪武年间从山西洪洞县大槐树移民至蓬莱。

行前,离去者自知去而无返,围老槐树而跪拜,别情凄然。

”作为中华国粹著名京剧《女起解》一折“苏三离了洪洞县……”使山西洪洞县乃至苏三监牢,名闻遐迩。

更引出一段震惊国人的移民史话,亦为今日“小云南”祖籍探源留下伏笔。

查典籍,阅史卷,洪洞县,春秋时晋置杨氏邑,汉置杨县,以县北洪洞镇为名,隋改称洪洞。

明清皆属山西平阳府“洪共者,共洪大也”。

平阳府,治所今山西临汾,元代为晋宁武,明洪武元年(1368年)改为平阳府。

为帮助读者免受查阅典籍之苦,寻根问祖提供方便特将明代山西地名分录如下:平阳府直辖临汾、襄陵、洪洞、浮山、赵城、太平、岳阳、曲沃、翼城、汾西、蒲县、灵石12县、蒲川(领临晋、荥河、猗氏、万泉、河津5县)、解州(领安邑、夏县、闻喜、平陆、芮城5县)、绛州(领稷山、绛县、洹曲3县)、霍州、吉州(领乡宁县)、隰州(领大宁、永和2县)6州(领16县)。

洪洞县乃晋南地区古代重镇,交通枢纽,明政府在洪洞县城附近广济寺设驿站派驻员,为周边地区移民在这里分发锅票凭照和川资路费,办理相关移民手续。

他们离开故乡汇聚在广济寺大槐树周围,倾诉衷情、祭奠故土、依依惜别,一步一回头,直至看不到大槐树上的老鸹窝为止。

山东济宁马秉新先生函复提示,明廷制定了《徙民条律》。

《洪洞县志》有“百姓齐哭乱嚎,有的绳捆索绑,一串一串连接起来,像押解犯人”的记载。

具体移民条令还包括,同姓同宗者不得移迁同一地区。

人们为了得到相互照应、共求生路、不得不假报姓氏,哄骗官府。

如河南省内黄县即有魏、马同宗;陆、邵同祖;周、单同根。

他们内定两姓后代不准通婚。

据查,洪洞大批移民移至山东、河南、安徽、河北和陕西。

其中据可查的“移入地”,一并抄录于下。

山东有济南、临清、东昌(今聊城)、登州、莱州、曹州、衮州、滕州、郓城、曹县、定陶等11地区。

河南有:彰德(今安阳市)、卫辉、开封、汤阴、内黄、兰考、南阳、太康、修武、林县、孟县、归德(今商丘)等12地区。

河北省:大名府直辖8县1州(领1县)、真定府直辖11个县5州(领16县)、广平府直辖9个县。

以及邯郸、赞皇等。

二、云南大理祥云史称“小云南”(一)“小云南”在云南祥云南云南驿镇云南驿村据《中国古代史》(作者方国喻)载,云南之名始于西汉。