课程标准核心素养目标

运用示意图,说明气压带、风带的分布1.通过绘制示意图,理解气压带、风带的形成。(地理实践力)

2.结合资料,掌握理解大气环流的形成因素。(综合思维)

3.分析图文材料,理解海陆分布对气压带的影响。(综合思维)

一、气压带、风带的形成

1.大气环流

(1)概念:全球性有规律的大气运动。

(2)意义:使高纬度和低纬度之间、海洋和陆地之间的热量和水汽得到交换。

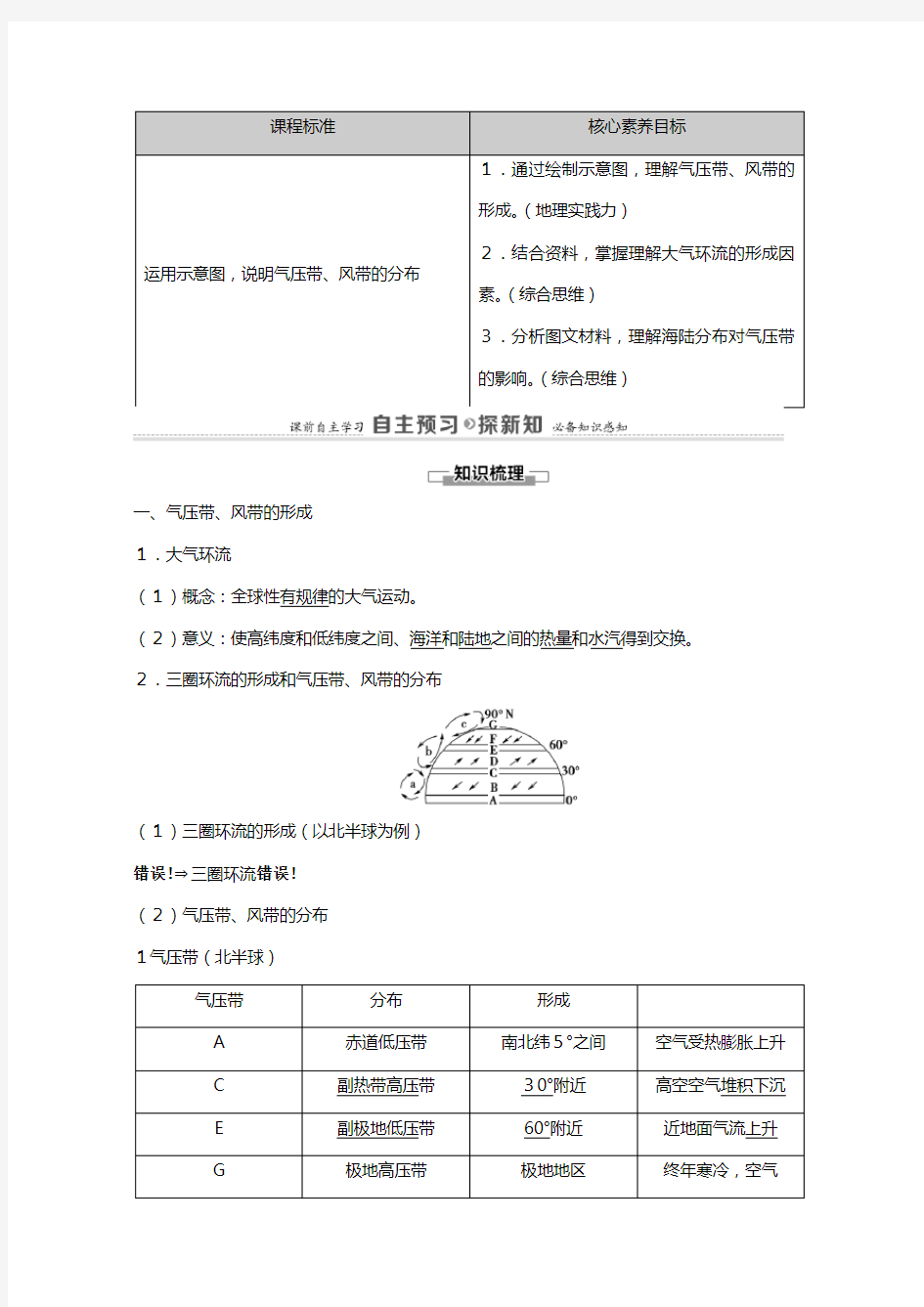

2.三圈环流的形成和气压带、风带的分布

(1)三圈环流的形成(以北半球为例)

错误!?三圈环流错误!

(2)气压带、风带的分布

1气压带(北半球)

气压带分布形成

A赤道低压带南北纬5°之间空气受热膨胀上升

C副热带高压带30°附近高空空气堆积下沉

E副极地低压带60°附近近地面气流上升

G极地高压带极地地区终年寒冷,空气

(1)原因:太阳直射点随季节变化而南北移动。

(2)规律(北半球,与二分日相比):夏季偏北,冬季偏南。

1.北半球冬、夏季气压中心

(1)成因:北半球陆地面积大且海陆相间分布,海陆热力差异大。

(2)分布

海洋面积占绝对优势,纬向分布的气压带比北半球明显,特别是南纬30°以南的地区,气压带基本上呈带状分布。

3.季风环流

(1)含义:一年中盛行风向随季节有规律地变换。

(2)分布及成因

1东亚季风区错误!错误!

2错误!错误!

[特别提醒] 亚洲东部季风环流最为典型的原因

太平洋是世界上面积最大的海洋,亚欧大陆为世界上面积最大的陆地,东亚在海陆交界地带,海陆热力性质差异最明显,因此成为重要的季风区。

(1)太阳辐射的纬度差异是形成三圈环流的原动力。()

(2)气压带不是大气环流。()

(3)西风带的盛行风向是西南风。()

(4)冬季亚欧大陆上出现的高压中心,切断了副热带高气压带。()

(5)赤道低气压带的形成原因是()

A.气流被迫抬升B.受热膨胀上升

C.气流收缩下沉D.气流堆积下沉

提示:(1)√高低纬度间因太阳辐射而产生的热量差异驱使大气不断地运动,形成三圈环流。

(2)×大气环流是指全球性的有规律的大气运动,气压带、风带的形成是全球性的大气运动的具体体现。

(3)×南、北半球的西风带的风向不同,北半球西风带盛行的是西南风,南半球西风带盛行的是西北风。

(4)×冬季亚欧大陆上形成的高气压中心,切断了南移的副极地低气压带。

(5)B [赤道地区终年受热,空气膨胀上升,形成低气压带。]

气压带和风带的形成、分布与移动

冰船驶过南纬60度海域,完成穿越“咆哮西风带”首次进入南极地区,这是“雪龙2号”首次穿越西风带。位于南纬40度至60度之间的西风带处于强劲西风的控制下,洋面风浪较大,在此行船危险系数较高,有“咆哮西风带”之称。

问题1(地理实践力)依据气压带、风带的分布特点,判断“雪龙2号”科考船穿越的“咆哮西风带”的盛行风向是什么?

提示:盛行西北风。

问题2(综合思维)“咆哮西风带”海况恶劣的主要原因是什么?

提示:此纬度地带位于温带地区,常年以西风为主,风速较大,且西风带中雨雪天气变化频繁,气旋活动较多,常会出现狂风巨浪的情况,因此海况恶劣。

[归纳提升] 气压带、风带的形成、分布和季节移动

地球高低纬之间的冷热不均和地转偏向力,形成了三圈环流,从而形成了全球性的气压带和风带。突破该知识点应注意“四抓”:

1.抓“动力”——突破气压带形成

2.抓“偏转”——突破风带、风向

在气压带、风带分布图中,先依据高、低气压带的分布确定风带的原始风向,再根据所在半球确定偏转方向,从而判定风带的具体风向。

3.抓“分布”——突破位置判断

(1)记忆——看纬度位置:纬线0°、30°、60°、90°分别是赤道低气压带、副热带高气压带、副极地低气压带、极地高气压带的中心纬线。

(2)辨别——看相间特点:气压带是高、低压相间分布;气压带和风带是相间分布。

(3)判断——看图形特点:气压带和风带从不同角度观察会有不同的表现形式,常涉及的局部图和变式图大都离不开以下三种类型:

4.抓“移动”——突破季节影响

气压带、风带的位置随太阳直射点的移动而发生季节变化,如下图所示:

图形法记忆气压带和风带的分布

如上图所示,四个手指与手掌弯曲成90°角,它们之间的接触带的凹陷处和凸起处分别代表低气压带和高气压带,其中中指和无名指的凸起处分别代表不同半球的副热带高气压带,它们之间的凹陷处代表赤道低气压带,食指和小拇指的凸起处分别代表不同半球的极地高气压带,食指与中指之间以及小拇指与无名指之间分别代表不同半球的副极地低气压带。

1.读三圈环流示意图,回答(1)~(3)题。

(1)图中表示副热带高气压带的是()

A.1B.3

C.5D.⑥

(2)5表示的近地面气压带名称为()

A.赤道低气压带B.副热带高气压带

C.副极地低气压带D.极地高气压带

(3)4表示的近地面风的名称是()

A.东北信风B.东南信风

C.盛行西风D.极地东风

(1)B (2)C (3)C [第(1)题,结合图示三圈环流的高度差异,3处为下沉气流,为副热带高气压带。第(2)题,5属于中高纬环流,气流上升,为副极地低气压带。第(3)题,4属于中纬环流圈中的近地面风带,近地面气流从副热带高压吹向副极地低压,形成了近地面的盛行西风带。]

海陆分布对气压带和风带的影响

伯利亚、蒙古地区的大范围高气压中心,是典型的大陆气团。西伯利亚高压是北半球四个主要的季节性大气活动中心之一,它的存在强烈地影响了亚洲东部地区,使得该地区冬季比同纬度地区更冷。

西伯利亚高压常常在高空气流的引导下侵入我国。从秋季到冬季,影响的范围自北向南逐渐扩大。冬季势力强大的西伯利亚高压前沿可影响到南海、菲律宾和琉球群岛;春季势力渐弱,影响范围又自南向北缩小;夏季很少影响我国。

问题1(综合思维)西伯利亚高压是如何形成的?它对我国的气候有何影响?

提示:冬季,受海陆热力性质差异影响,亚欧大陆降温快,近地面形成高气压,在蒙古—西伯利亚一带最为突出,使分布在该纬度的副极地低气压带被切断,只保留在海洋上。西伯利亚高压的存在,给我国冬季带来了寒冷干燥的冬季风,形成了寒冷干燥的气候特征。

问题2(综合思维)为什么西伯利亚高压主要是在冬季影响我国?

提示:受太阳直射点移动的影响,全球气压带、风带也会产生季节移动。北半球冬季,太阳直射点南移,西伯利亚高压的位置也会南移影响我国。

问题3(地理实践力)依据风的形成原理,判断西伯利亚高压影响我国时,给我国带来的盛行风风向是什么?

提示:以西北风为主。

[归纳提升]

1.北半球冬、夏季气压活动中心的形成与分布

海陆热力性质差异对气压带有重大影响,会影响到海陆气压的分布,从而破坏气压带的带状分布。尤其是北半球的陆地比重相对较大,对气压带的影响更为明显。

11月:副极地低气压带被大陆上冷高压切断。

27月:副热带高气压带被大陆上热低压切断。

2.东亚季风与南亚季风的比较

比较内容东亚季风南亚季风

成因海陆热力性质差异1海陆热力性质差异;2气压带和风带的季节移动

冬季风源地西伯利亚、蒙古西伯利亚、蒙古风向西北风东北风

性质寒冷干燥低温干燥

夏季风源地太平洋副热带海区赤道附近印度洋风向东南风西南风

性质温暖湿润温暖湿润

气候类型温带季风气候、亚热带季风和季

风性湿润气候

热带季风气候

分布地区我国东部、朝鲜半岛和日本等地亚洲印度半岛、中南半岛和我国西南的一些地区

高、低气压活动中心的判断方法

(1)根据等压线的闭合情况判断

等压线闭合,中心气压偏低,为低压中心,中心气压偏高,为高压中心。

(2)根据季节判断

夏季,陆地上形成低压,海洋上形成高压;冬季,陆地上形成高压,海洋上形成低压。

(3)根据风向判断

风由陆地吹向海洋时,陆地上是高压,海洋上是低压;风由海洋吹向陆地时,海洋上是高压,陆地上是低压。

2.下图为气压中心分布示意图,13为大陆上气压中心,24为海洋上气压中心。读图,完成(1)~(3)题。

(1)若图中1为高气压中心,则()

A.1为夏威夷高压B.2为阿留申低压

C.3为亚速尔高压D.4为亚洲高压

(2)据图分析这种气压中心分布的形成原因是()

17月,副热带高气压带被大陆上的热低压切断,使副热带高气压带只保留在海洋上2气压带、风带随太阳直射点的移动而移动31月,副极地低气压带被大陆上的冷高压切断,使副极地低气压带只保留在海洋上4季风气候形成这种气压分布

A.12B.23

C.13D.34

(3)1为高压中心时,下列说法正确的是()

A.我国盛行西北风B.印度半岛盛行西南风

C.气压带、风带位置偏北D.北京炎热多雨

(1)B (2)C (3)A [第(1)题,根据图中信息可知,1、3分别位于亚欧大陆和北美大陆上,2、4分别位于北太平洋和北大西洋上。若1为高气压中心,则1为亚洲高压,2为阿留申低压,4为冰岛低压,亚速尔高压为夏季北大西洋上的气压活动中心。第(2)题,由于北半球的陆地面积比南半球的大,且海陆相间分布,海陆热力性质差异显著,使纬向的气压带被分裂成一个个的高、低气压中心。第(3)题,当1为高压中心时,正值我国冬季,我国广大地区吹西北风;印度半岛吹东北风;气压带、风带位置偏南;属温带季风气候的北京此时寒冷干燥。]

人地协调观——郑和下西洋:六百年前“能掐会算”季风活动600多年前,明朝航海家郑和历经28年,7次远航,出访30多个亚非国家和地区,目前已知最远到达东非、红海和美洲,堪称史无前例的航海之旅。研究表明,在没有“发动机”的时代,郑和船队的航行动力主要来自季风活动。他七下西洋所经过的地区都是全球显著的季风区,风向的季节变化不仅驱动了帆船,还带动了海流变化,为航行提供动力。可以说,季风创造了最古老的海上商路。正如英国的李约瑟在《中国科学技术史》里所写的那样:15世纪上半叶,在地球的东方,从波涛万顷的中国海面,直到非洲东岸的辽阔海域。

读“郑和下西洋路线示意”图,回答以下问题。

(1)用季风的原理分析一下,要顺风顺水到达目的地,郑和船队出发和返航分别选在什么季节比较好?为什么?

(2)郑和的船队经过了哪些气候区?请描述一下这些气候区的气候特点。

[解析] 第(1)题,郑和船队出发时要跨越我国的南海及印度洋海域,必须借助冬季的东北季风,才能保证顺风顺水,而返航时要从北印度洋海域东来,因此必须选择在夏季西南季风盛行时。第(2)题,该航程中穿越马六甲海域时,属于热带雨林气候,经南亚时为热带季风气候,到达阿拉伯半岛时为热带沙漠气候。

[答案](1)在冬半年的东北季风期间出发,在夏半年的西南季风期间归航。

(2)热带雨林气候区——全年高温多雨;热带季风气候区——全年高温,有明显的干湿季;热带沙漠气候区——全年高温,干燥少雨。

[素养立意] 本题组借助郑和下西洋的相关史料,系统考查了东亚、南亚地区的季风环流特点等相关内容,体现了综合思维、人地协调观的学科素养要求,季风的吹拂为古代人类航海提供了动力,把握好季节盛行风风向特征,并把这种特征充分应用于航海活动,可以为人类航海节省时间和能源。

题组1气压带和风带的形成

读“地球上的气压带和风带示意图”,回答1~2题。

1.图中气压带甲的成因是()

A.海陆热力性质差异B.空气堆积下沉

C.空气受热上升D.空气受冷下沉

2.关于气压带的正确叙述是()

A.地球上共有4个低气压带,3个高气压带

B.高气压带都是由热力原因形成的

C.低气压带控制下的地区都是地球上的多雨地带

D.由极地高气压带吹出来的风都是偏北风

1.B 2.C [第1题,图中甲为副热带高气压带,是由于赤道向极地运动的气流受地转偏向力影响不能继续北上,堆积下沉而形成的。第2题,地球上共有7个气压带和6个风带,其中3个低气压带,4个高气压带;气压带中有的是由于空气的运动形成的;有的是由于热力因素形成的,但是其中的低气压

带地区多为阴雨天气,而高气压带地区多为晴朗天气;南半球极地高压带吹出的风为东南风。]题组2气压带和风带的移动

读气压带、风带移动规律示意图,回答3~4题。

3.下列关于甲图所示季节各纬度带气流运动的说法正确的是()

A.0°~10°盛行下沉气流

B.10°~20°盛行东南风

C.20°~30°盛行西北风

D.30°~40°盛行西南风

4.甲、乙两图反映的时间与季节正确的是()

A.甲表示3月份、春季

B.乙表示7月份、夏季

C.甲表示9月份、秋季

D.乙表示1月份、冬季

3.D 4.B [第3题,由甲图可知为北半球冬季,30°N~40°N受西风带影响,风向为西南风。第4题,由甲图可知该图表示北半球冬季,为1月份;乙图30°N~40°N受副热带高气压带控制,为北半球夏季,为7月份。]

题组3海陆分布对气压带和风带的影响

下图是某月份海平面平均气压沿两条纬线的变化图。读图回答5~6题。

5.该月份,12两地的平均风力相比较()

A.1地的较大B.2地的较大

C.两地相当D.上半月1地的较大

6.3地以南到赤道以北地区,此时的盛行风向为()

A.西北风B.西南风C.东北风D.东南风

5.B 6.B [第5题,分析图示1地和2地气压变化,2地的气压变化幅度大于1地,所以1地的风力小于2地。第6题,由图示可知此时亚欧大陆为低压,所以可判断为夏季,则3地以南到赤道以北地区盛行西南季风。]

教材P52~53活动

提示:

1.画图略(图a 中气流下沉,图b 中气流上升)。

(1)冬季大陆会形成高压。这主要是因为大陆气温低,空气冷而重形成下沉气流。

(2)夏季大陆会形成低压。这主要是因为大陆气温高,空气暖而轻形成上升气流。

2.从纬度位置看,a图中的空气柱位于副极地低气压带上,b图中的空气柱位于副热带高气压带上。如果分别以这两个空气柱为中心画闭合的等压线,将会看到呈带状分布的气压带被高、低气压中心切断,这说明海陆热力性质差异对气压分布有重要影响。

《气压带和风带的形成》教学设计 一、教材分析 本课介绍气压带和风带的形成、变化及其对气候的影响,是对上一节热力环流和大气水平运动的实际运用,又是研究世界气候类型、自然带的形成及分布的基础,在教材上中有承上启下的作用。这些内容与人们的生产、生活紧密联系,高考题经常涉及,属于地理教材中的主干知识。该节课内容较多,分为两课时。第一课时学习第一个标题“气压带和风带的形成”,第二个课时学习后两个标题“北半球冬、夏季气压中心”、“气压带和风带对气候的影响”。 二、教学对象分析 本节课只讲授其中的第一个标题《气压带和风带的形成》,涉及的内容逻辑性较强,而学生地理逻辑思维和空间思维能力尚未得到发展,学习困难较大。学生已经学习、掌握的知识有热力环流、风的受力或近地面风的形成原理、太阳直射点的季节性移动。 新授课 四、教学目标 (一)知识与技能 1、明确大气环流的含义及大气环流的基本特性。 2、指导学生绘制气压带和风带分布示意图,从中分析三圈环流与气压带和风 带形成的关系及气压带和风带位置的移动规律,培养学生动手能力。(二)过程与方法 通过绘制三圈环流的形成过程图,培养学生的空间思维能力。 (三)情感、态度与价值观 激发探究地理问题的兴趣和动机,养成求真、求实的科学态度,提高审美情趣。 五、教学重难点 (一)重点 气压带、风带的形成和分布及其运动规律。 (二)难点 气压带、风带的形成和分布及其运动规律。 六、教具准备 多媒体课件、地球仪、透明胶布、硬纸条

七、课时安排 1课时 八、教学策略 1、通过作板图、课堂教学活动等,采取由简单到复杂,层层深入的方法化解难点知识进行教学。 2、“问题导学”、多媒体实物投影。 3、注意结合实际,多举例帮助学生理解。 4、引导分析法、假设推理法、启发式教学法,能够发散学生思维,巩固知识。 5、借助比较法、探究法、案例分析法,提高学生动手、探究和自主学习的能 力。 九、教学过程 用已有的知识引发学生出现现象的原因思考,激发学生学习的兴趣;突出地图载体与启发教学,注重对学生对知识的自我构建与应用,以“发现问题——探究问题”的地理思维过程构建本节课的程序与构造,结合一些典型的案例和图片,运用多媒体,以加深学生对气压带和风带形成、规律的理解,提高学生分析问题,运用知识解决问题的能力。 提出问题:大家知道森林带与荒漠带如此分布,以及两极地区酷寒干燥烈风的原因吗?学习本节,帮大家解开这个迷。 过渡:上一节课我们学习了热力环流以及大气的水平运动,其中的热力环流形式,是小尺度的大气运动,如果我们将尺度 放大到全球范围内进行分析,会得出怎样的结果呢?

《气压带和风带》教案设计 【课题】 第二节气压带和风带 【教学目标】 知识与技能目标 掌握大气环流的概念及三圈环流形成原理,全球七个气压带和六个风带分布规律,气压带和风带的季节移动规律,分析海陆分布对气压带和风带的影响,解析北半球冬,夏季风气压中心的形成和分布。应用典型气候分析气压带和风带对气候的影响。通过实例的分析掌握气候的五大因素(太阳辐射,大气环流,海陆分布,地形,洋流),从而掌握对某一区域气候类型与气候特征进行综合分析的方法和步骤,进而能比较分析不同区域的气候特征。 过程与方法 1.通过绘制气压带和风带分布示意图,从中分析大气的运动规律,分析典型的 气候,对比分析,简述气压带和风带对气候的影响。读图分析季风,了解季风对我国气候的影响 2.利用假设和成因分析法引导学生探究气压带和风带对气候的影响规律 情感态度与价值观目标 1.培养空间思维能力,学会抽象的空间图形分析 2.培养辨证的唯物主义的思想培养学生执着追求的生活态度 【教学重点】 1.气压带和风带的分布 2.海陆分布对气压中心的影响 3.气压带和风带对气候的影响 【教学难点】 1.三圈环流示意图的绘制和理解。特别是低纬环流圈中高空气流在中纬度处的 运动规律,极地东风与盛行西风相遇时气流运动规律。 2.季风对大陆东岸的影响 3.压带和风带对气候的影响 【教学课时】 3课时 【教学方法】 读图法,绘图法,讨论法,共同探究法,演示法 【教学过程】 课程导入:和学生回顾热力环流、近地面大气的方向受那几种力的影响和高空大气受两种力的影响下风向和等压线平行。

新课讲授: 1、大气环流:由热力环流到风,然后引出大气环流。理解大气环流的定义和 意义。利用身边的生活情境形象解说大气环流的意义。例如:在夏天,屋内开着空调,当你打开门的时候,外面热的空气被风吹进屋内,这样你就会切肤的感觉到了屋内的温度就有了一定的变化。 2、绘图(理想状态下赤道与极地间的热力环流图) 提出第一个假设地球不自传,地表均一的情况下,地球的大气环流会呈现什么样子的环流形式? 引导学生共同思考,并且提问几个学生不同的思考结果。追问为什么这样想?提问:…… 学生回答…… 分析和评价…… 绘出理想状况下赤道与极地的热力环流的方向 3、过渡:生活如果像这样的单圈环流这样简单,我们的生活就过于乏味了,而 我们的自然环境事实上是一个复杂的统一体,下面我们一起继续探讨大气的到底有什么规律。 提出第二个假设:地球自传,地表均一,地球自传,会出现什么情况呢? 请同学回忆前面的知识,例如:空气流动的时候,因为地球自传,会受到什么影响呢? 提问…… 学生回答…… 分析…… 4、以北半球为例,和学生一起分析北半球的气压带和风带 过程:先讲低纬环流圈,然后讲高纬环流圈(这些都是热力动因,学生更能容易理解接受,再讲中纬环流圈。首先说这些环流圈的时候,由此先得出气压带,然后再由气压带和地转偏向力的作用下得出风带的形成。 在黑板板书画图逐步详细的分析低纬环流圈中高空气流在300的纬度处的运动规律和极地东风与盛行西风相遇时气流运动规律(这些是难点,在分析之后再重点分析,借几何绘图帮助学生理解)。 (1)低纬环流(板书) 近地面,副热带高气压带一部分气流向赤道低压带流去。另一部分气流向北流,在地转偏向力影响下,由南风逐渐向右偏形成西南风,也叫盛行西风(画箭头⑤)。与此同时,从极地高气压带向南流的气流,逐渐向右偏形成东北风,又叫极地东风(画箭头⑥)。盛行西风与极地东风这两支冷暖不同的气流,在60°N 附近相遇,形成上升气流,在低空形成副极地低压带。上升气流到高空,一部分流向副热带高气压带上空(画箭头⑦)为补充副热带高气压带下沉气流的来源(画箭头⑧)。这样在30°N与60°N之间形成一个中纬环流圈。 (2)中纬环流(板书) 北纬60°附近的上升气流,另一部分流向极地上空(画箭头⑨),补充极地高

第二节气压带和风带 第一课时三圈环流 ?课标:绘制全球气压带、风带分布示意图,说出气压带、风带的分布、移动规律及其对气候的影响。 ?学习目标: ?学生能够根据热力环流原理以及地转偏向力的影响画出“三圈环流”示意图,能够说出全球的七个气压带的名称以及六个风带的风向。 ?学生能够通过分析说出各个气压带垂直方向气流的性质(干湿冷暖状况),地面各个风带气流的性质。 ?学生能够结合气压带风带的成因描述不同季节气压带风带的移动规律。 一.大气环流有何作用? 1.促进高低纬之间、海路之间水热交换,维持水热平衡 2.影响天气和气候 二.气压带和风带的形成(以北半球为例) 1.假设:地球不自转、地表性质均一、太阳直射赤道不移动(只考虑太阳辐射的纬度分布差异)——单圈环流 2.假设:地表性质均一,太阳直射赤道不移动(考虑高低纬间热量不均和地转偏向力)——三圈环流 规律总结:气压带与风带相间分布;若只看气压带,高压与低压相间分布。 思考:观察风带,南北半球都存在盛行西风带与极地东风带,名称相同但风向相同吗? 盛行西风在北半球是西南风,南半球是西北风;极地东风在北半球是东北风,南半球是东南风。 三、气流性质: 四、移动规律 气压带、风带的位置随太阳直射点南北移动, 夏季偏北,冬季偏南。

第二课时北半球冬夏季气压中心、东亚季风和南亚季风 小结:北半球气压带被分成了一个个高低气压中心(名称和位置);南半球海洋面积广大,所以仍然近似带状。 为什么亚洲东部的季风最为典型? 亚欧大陆是最大的大陆,太平洋是最大的大洋,造成了最显著的海陆热力性质差异,形成了最典型的季风气候。

第三课时世界主要气候类型 补充: 1.一个地方的气候形成是太阳辐射、大气环流、海陆分布、地形、洋流等因素共同作用的结果。 2.分布最广泛的气候类型——地中海气候(除南极洲外各大洲均有分布,但面积并不大) 3.非洲没有温带海洋性气候的分布区 4.热带季风气候和温带季风气候只分布在亚洲 注意: 温带海洋性气候、地中海气候在欧洲和北美洲的分布特点不同(在欧洲呈片状,北美呈狭长带状),原因都是由于地形的不同,北美大陆西岸南北走向的高大山脉阻挡了西风气流的前进。

第二章第二节气压带和风带 课标要求: 绘制全球气压带、风带分布示意图,说出气压带、风带的分布、移动规律及其对气候的影响。 课标解读: 本课标要求绘制全球气压带、风带分布示意图。教材分三部分内容来阐述:第一部分是基础知识,重点介绍三圈环流和气压带、风带的形成。不仅是上节课“热力环流”“大气的水平运动—风”等知识的延伸、综合和运用,也是学习和探讨“北半球冬、夏气压中心”的基础。第二部分主要阐述了海陆分布的影响,使气压带、风带破坏成呈块状,北半球尤为明显。使学生认识到地球上冬、夏高、低压中心的季节变化,对中国以及世界各地的天气和气候有很大的影响。第三部分通过三种气候类型的案例分析,阐明大气环流这种全球性的有规律的大气运动,是形成气候的重要因素。同时,在不同的气压带和风带控制下的地区会形成不同的气候。 热力作用是本课的一条主线,三圈环流、海陆分布对大气环流的影响和季风环流,都离不开热力作用。但各气压带中心名称及中、高纬环流的上空大气运动偏向等对学生不作要求,根据课标要求只需掌握地球上的气压带和风带的纬度分布、移动规律。 学习目标: 1.说出大气环流的概念,分析气压带、风带的形成与分布、季节移动规律;通过老师指导准确绘制气压带和风带分布示意图。 2.运用海陆热力差异原理和相关等压线分布图,解释北半球冬夏季气压中心的形成和分布。 3.根据季风气候图能够分析东亚季风成因、性质及对我国气候的影响。 4.通过案例分析引导探究气压带和风带对气候的影响机制。培养学生理论联系实际的能力。 学习重点: 1.气压带和风带的分布。 2.北半球气压中心冬夏季分布及对气候的影响。 3.气压带和风带对气候的影响。 学习难点: 1.三圈环流示意图的绘制与理解。 2.北半球气压中心冬夏季变化规律。 3.亚欧大陆东岸受季风环流影响而西岸受气压带、风带影响的原因。

第六课时气压带和风带对气候的影响 知识回顾 师:给三分钟回忆上节课的知识,(板书及画图)请同学帮我完成全球气压带和风带的分布图(对图进行讲解)在赤道地区大气受热膨胀上升,上升的暖气流在高空由南风逐渐向右偏成西南风,在南北纬30度附近偏转成西风,导致堆积效应,产生下沉气流,使近地面形成副热带高气压带,在近地面,空气由副热带高气压带向南北流出,向南的一支流向赤道,逐渐右偏成东北风,形成东北信风带,在南半球,则左偏形成东南信风带。由副高流向更高纬度的一支气流,在北半球偏转成西南风,南半球偏转成西北风,最终偏转成西风,称为盛行西风带。从极地高气压带流向低纬的气流,在地转偏向力的作用下,向右偏转为东北风,向左为东南风,最后偏转成为东风,称为极地东风。盛行西风与极地东风在南北纬60度左右相遇,相对暖而轻的西风气流爬升到高空,分别流向南北,向南的气流流向副高高空,向北的气流流向极地高空。 引入新课 一、气压带、风带对气候的影响 师:从全球来讲,大气环流把热量和水汽从一个地区输送到另一个地区,使高低纬度之间、海陆之间的热量和水分得到交换。大家还记得气候的两个主要要素是? 生:气温和降水 师:对,热量和水分是不是就对应着气温和降水啊,所以气压带和风带就会影响天气和气候,它是各地天气变化和气候形成的重要原因。这节课我们就来学习气压带和风带对气候的影响。 【板书:(一)气压带和风带与气候】 一般来说,不同的气压带和风带控制下的地区会形成不同的气候。那它到底是怎样影响的呢? 我们先看一下【画图】一个地方的空气上升,近地面形成(低压),这时候空气在上升的过程中,温度会?(越来越低),水汽就容易凝结形成降水,所以低压控制下的天气就多雨;如果空气下沉,近地面会形成(高压),气温会?(越来

学习好资料欢迎下载 《第二节气压带和风带》 教学设计(第一课时) 【课标要求】 绘制全球气压带、风带分布示意图,说出气压带、风带的分布、移动规律及其对气候的影响。 【教材分析】 本课介绍气压带和风带的形成、变化及其对气候的影响,是对第一节热力环流和大气水平运动 的实际运用,又是研究世界气候类型、自然带的形成及分布的基础,在教材上中有承上启下的作用。 这些内容与人们的生产、生活紧密联系,属于地理教材中的主干知识。该节课内容较多,分为两课 时。第一课时“气压带和风带的形成”,“北半球冬、夏季气压中心”;第二个课时“气压带和风带对气候的影响”。 【学情分析】 本课涉及的内容逻辑性较强,而学生地理逻辑思维和空间思维能力相对较弱,学习困难较大。 热力环流、风的受力或近地面风的形成原理、太阳直射点的季节性移动这些都可以作为学生已经掌 握的知识;同时本课涉及一些气候名称、涉及气温曲线-降水柱状图的判断,这些内容集中在一起,学生容易感到困惑,所以我们除了补充必要的知识,梳理知识联系外,必须弱化具体气候分布、名 称、特征的记忆,突出用规律分析判断的能力。 【三维目标】 (一)知识与技能 1、明确大气环流的含义及大气环流的基本特性。 2、指导学生绘制气压带和风带分布示意图,从中分析三圈环流与气压带和风带形成的关系及气 压带和风带位置的移动规律,培养学生动手能力。 3、运用海陆热力性质差异原理,分析北半球冬夏海陆气压中心的形成、分布及东亚季风形成的 基本原理,加强学生的理解。 4、理解气压带与风带对气候的影响,了解大气活动中心的实际分布是气压带、风带移动并叠加 海陆位置和下垫面等因素的结果。 (二)过程与方法 1、通过绘制三圈环流的形成过程图,培养学生的空间思维能力。 2、通过海陆分布对大气环流影响的图示分析,让学生学会读图分析地理规律和地理成因。 3、通过成因分析法引导学生自主探究气压带、风带对气候的影响机制。 (三)情感、态度与价值观

全球气压带、风带的分布和移动 教学过程 1、导入新课:图片哥伦布 为什么在地球上会有定向风带和无风带呢?我们今天就来探讨一下这个问题。课题:全球气压带和风带的分布和移动 2、复习旧课: 在黑板上给出两个近地面的甲、乙两点,甲地受冷,乙地受热,叫学生在黑板上完成热力环流简图。 归纳:受热气流上升形成低气压 遇冷 风:同一水平面从高气压流向低气压 3、探究:学生在黑板上完成了甲、乙两点的热力环流简图后,接着总结,如果上面说的甲地是极地,乙地是赤道,这样大范围的大气会如何运动呢?

假设的条件“地球不自转,地球表面均匀”,也就是只考虑赤道与极区间的冷热差异。把甲地改为北半球的极地,乙地改为赤道,再叫学生在黑板上画出“北半球单圈环流形成的示意”图。 4、图示讲解:在考虑到地转偏向力的情况下,会产生三圈环流。 5、提问:在气流上升和下沉的情况下会形成什么气压带? 6、比较: 同是低压,赤道低气压带和副极地低气压带的形成有什么不同? 同为高压,极地高气压带和副热带高气压带的形成有什么不同? 7、提问画图:各气压带之间的风向。 绘图:赤道低压带和副热带高压带之间的风向 副热带高压带和副极地低压带之间的风向 极地高压带和副极地低压带之间的风向 8补充图示:北半球的风带和气压带 9进一步探究:依照“北半球的三圈环流和气压带、风带图”,再结合上面所提到的“南半球风向向左偏转”,画出“南半球的三圈环流和气压带、风带”图。系。 10探究:哥伦布航海路线与风带的关 11图示:全球气压带和风带示意图 总结近地面气压带和风带的分布规律:气压带和风带相间分布;南北半球对称分布等。 12、提问:地球上气温高的纬度地带是不是总是赤道? 结合太阳直射点回归运动图和“气压带和风带移动示意”图分析得出气压带和风带的移动规律。 13对比分析地图: 结合太阳直射点回归运动图和“气压带和风带移动示意”图分析得出气压带和风带的移动规律。 气压带和风带的季节移动的根本原因是地球的公转运动,直接原因是太阳直射点的季节位移。气压带和风带季节移动的规律是:北半球夏季北移,南半球夏季南移。 14小结: 填写表格总结全球气压带、风带的形成、分布。

2.1《气压带和风带的形成》教学设计(第一课时) ●课标分析: 课程标准:绘制全球气压带、风带分布示意图,说出气压带、风带的分布、移动规律。这就要求学生应能熟练阅读并绘制全球气压带、风带的分布及其移动示意图。 ●教材分析: 本节课教材在第二章“地球上的大气”中起着关键作用,是承前启后的纽带。不仅是上节课“热力环流”、“大气的水平运动——风”等知识的延伸、综合和运用,也是学习和探讨“北半球冬夏气压中心”的基础,同时学好这部分的知识对帮助理解气候成因、特点将起到不可缺少的作用。但在本节内容中三圈环流的形成过程是学习的难点,但并不是重点,本节教材的重点是三圈环流的结果即在地球表面形成的气压带和风带及其分布和移动规律。 ●学情分析: 学生在前面两节课中学习了热力环流和大气的水平运动,为这一节课的学习打下了基础。但全球性大规模的大气运动比较抽象,且形成过程难以理解,还需要学生加上立体空间思维。所以这一节课,如何清晰地展示三圈环流的形成过程,给学生一条清晰的思路是很重要的。 ●教学目标: 知识目标:1.理解三圈环流与气压带风带的形成与模式。 2.识记近地面气压带和风带的名称、并掌握其形成原因。 能力目标:1.运用对比、类比方法,在三圈环流示意图上理解、识记三圈环流、七个气压带、六个风带的特点。 2.通过单圈环流到三圈环流的知识学习,学会从简单现象到复杂现象的知识迁移。 情感态度价值观目标: 1.通过三圈环流的学习,了解大气环流对全球的热量平衡和水量平衡的重要作用,同时也影响各地天气变化和气候的形成,认识地理要素间相互影响、相互渗透、相互制约的辩证关系。 2.理解近地面气压带、风带成因和影响,从而能将所学知识用于实际,服务于社会。 ●教学难点: .三圈环流形成的动态过程。特别是低纬环流圈中高空气流在30°的纬度处的运动规律,极地东风与中纬西风相遇时气流运动规律。(内容较抽象,一般学生较难理解) ●教学重点: 近地面气压带和风带成因过程和名称 ●教学方法: 1. 采用启发式、比较式、问答式等的教学方法来实施教学,用图文结合的方式,一边引导启发,一边画板图和读图讲授有助于学生理解本课难点。 2.讲授要循序渐进、前后呼应、步步深入,提高学生认识问题、分析问题的能力,最终促使学生对本节课知识要点的理解和有效地掌握。 ●课程类型: 新授课 ●课时安排一课时

高一地理周末作业 1.有关气压带和风带的叙述,正确的是() A.低气压带均盛行上升气流 B.高气压带均是由于空气冷却下沉形成的 C.赤道低气压带北邻东南信风 D.南半球的盛行西风是西南风 2.地球上的风带、气压带与降水的关系非常密切,下列说法正确的是() A.信风一定是干燥的风 B.西风一定是湿润的风 C.副热带高压带地区降水不一定很少 D.西风和信风之间的地区降水一定很多 读“北半球中高纬度示意图”(图2-2-1),完成3—4题。 图2-2-1 3.有关甲、乙的位置,正确的是() A.甲位于30°N B.乙位于30°N C.甲位于90°N D.无法确定 4.有关①②气流的叙述,正确的是() A.①是冷性气流 B.②是暖性气流 C.①是西风带 D.②是西南风 5.如果图2-2-2表示的是三圈环流中的低纬环流系统,则正确的叙述为…() 图2-2-2 A.丙为极地高压带 B.常年受丙控制的地区往往形成干燥的气候 C.气压带丁和风带①交替控制形成地中海气候 D.丙为副热带高气压带,其成因与极地高压相同 6.如果此图表示的是东亚冬季的季风环流,则下列叙述正确的是() A.丙、丁两地中,丁是陆地 B.丙、丁两地中,丙地气温高于丁地 C.该环流形成的原因是海陆热力性质的差异 D.①气流温暖湿润 7.如果气球在英国伦敦施放,在正常的天气情况下刚刚施放时其水平运动的方向为() A.向西北方向 B.向东北方向 C.向西南方向 D.向东南方向

8.读“北半球大气环流示意图”(图2-2-3),完成下列问题。 图2-2-3 (1)在图中注出各风带的风向箭头,并把气压带或风带的名称填在下面: B_________________,C_________________,D_________________。 (2)从大气运动与降水的关系来看,空气上升易形成降水,下沉则不易形成降水,由此判断上图中降水较多的气压带有_________________和_________________。 (3)由于气压带和风带的南北有规律移动,在气压带和风带的过渡地带,可以形成特殊的气候类型,如C和D 交替控制的地区形成的气候类型为_________________。 9.关于气压带的叙述,正确的是() A.副热带高压是热力原因形成的暖高压 B.副极地低压是动力原因形成的暖低压 C.极地高压是热力原因形成的冷高压 D.赤道低压是动力原因形成的暖低压 10.读“北半球中高纬度环流示意图”(图2-2-4),分析下列说法正确的是() 图2-2-4 A.甲点位于30°N附近 B.乙点位于30°N附近 C.①是冷性气流 D.②盛行西南风 11.在气压带、风带图上,由于冷暖气流相遇后形成的气压带是() A.赤道低气压带 B.副热带高气压带 C.副极地低气压带 D.极地高气压带 12.在北半球的三圈环流形成图中,如果地球自转方向相反,下列说法正确的是() A.低纬度的风向与现在正好相反 B.高纬度与中纬度的风带和风向不会改变 C.各气压带的气压高低与现在相反 D.三圈环流依然存在 13.节日里,人们常常用放气球的形式庆祝。如果用相同的氢气球在不同的纬度进行施放,上升最快的地区是 A.极地地区 B.副极地地区 C.副热带地区 D.赤道地区 14.我国南极中山站的五星红旗,常年都是() A.向东飘扬 B.向西飘扬 C.向西北飘扬 D.向东北飘扬 15.当亚洲大陆气压为992百帕、北太平洋中心气压为1 036百帕时,正确的叙述为()

第二章第二节 气压带和风带 ——气压带和风带的形成 开头:上一节课,我们学习了大气运动最简单形式——热力环流,地面冷热不均引起大气上升、下沉运动, 我们一起把上节课的内容再复习一下 ◇ 旧◇课◇复◇习 1、请用箭头标出下图大气运动的方向,并对比近地面两地的气压(P29,图) 2、画出北半球甲、乙两地的风向 【一、大气环流的基本概念】【板书】 大气环流:全球性有规律的大气运动。(画课本) 包括: (一)三圈环流; (二)气压带和风带的季节移动; (三)季风环流; (这节课主要讲前面两个) 【二、 三圈环流的形成】 【板书】 (一) 单圈环流 【板书】 制 假设1.地球不自转(即不考虑地转偏向力) ;2.地表性质均一;3.太阳直射赤道。 在下图中标出大气运动方向箭头,表示赤道与极地之间的热力环流,同时,在方框中填出高低压 热 冷 · 甲 近地面 高空 · 乙 1010/hpa 1006 750/hpa 744

如果考虑地转偏向力,赤道与极地之间的热力环流是否能够维持?为什么? (是/否) 理由:因为实际上地球自转,会产生 ,使大气运动方向发生偏转 (北半球向 偏,南半球向 偏);在高空,风向和等压线 ;近地面,风向和等压线成一夹角,此时,全球大气运动是如何(PPT 演示),我们一起分析下 (二)三圈环流【板书】 假设:1、地表性质均一;2.太阳直射赤道 考虑:地球自转,即存在 在北半球低纬、中纬、高纬会形成三个环流圈,称为三圈环流,那南半球呢? 全球总共会形成6个风带,7个气压带 气压带和风带记忆方法:1、高低压带是怎么分布的?(相间分布)2、气压带名称怎么记忆呢?(以其所在地区命名,热带、副热带、副极地和极地;在热带地区的低气压带称为赤道低压带)3、风向,高压指向低压,北半球向右偏,南半球向左4、三圈环流运动:低压—气流上升,高压—气流下沉;同一水平面上,空气从高压流向低压。 根据气压带和风带记忆方法,完成比比谁最快的模块 试在右图填出南半球气压带和风带的名称, 并画出风向,用箭头标出三圈环流运动的方向 (提示:南北半球气压带对称分布;南半球地 转偏向力向左) 我们来分析一下气压带的形成机制,气压带的形成机制主要分为热力成因和动力成因,看括号内的提示,分析哪些气压带是属热力成因,哪些是动力成因?

气压带和风带 一、气压带和风带的形成 1.三圈环流 (1)形成因素:_______ 和_______(动力因素或者热力因素) (2)请用图示意三圈环流,并注出七压六风的名称,并画出风向。 2.气压带和风带的季节移动 ①原因: ②规律: 二,北半球冬、夏季气压中心 1.特点: (1)南半球基本上呈_____状分布,因为南半球______面积占优势。 (2)北半球气压带断裂成_____状分布,因为北半球______面积大,海陆分布____。 2.表现

三、季风环流 (1)季风概念:______________________________________________________ (2)形成原因:_____________和________________________导致了季风的形成。 东亚季风与南亚季风对比: 一、单项选择 1.形成我国东部季风气候的最主要原因是()A.台风的影响 B.反气旋的影响 C.海陆热力差异 D.气压带、风带季节移动 2.关于气压带、风带的叙述,正确的是()A.季节移动是由太阳直射点的南北移动造成的 B.夏季南移,冬季北移 C.就南半球而言,夏季北移 D.风带位置季节移动必然导致风向季节变化 3.关于地球上各气压带、风带特征的叙述,正确的是()A.高气压带均盛行上升气流 B.高气压带均由空气遇冷收缩下沉形成 C.信风带气流沿途不断增温有利于成云致雨 D.中纬西风由较低纬度吹向较高纬度容易成云致雨

二、综合题 1.读北半球1月份部分地区海平面等压线分布图,回答下列问题 (1)填出图中A、B气压中心的名称:A ,B 。 (2)A气压形成的原因是,被切断的气压带是。(3)受气压中心的影响,图中C点盛行风,D点盛行风,我国的天气以为主要特征。 (4) D地7月盛行风,其形成原因是,由此可见,季风气候的形成原因除外,还有 2.读亚洲某月季风示意图,回答: (1)该图表示的月份是月。图中A处是 (高、低)气压,名称 是。 (2)图中B处盛行季风,C处盛行季风。 (3)形成东亚季风的主要原因,形成南亚季风的主要原因 是。 (4)亚洲东部季风环流最为典型的是原因

气压带和风带教学设计(修改后) 一、标准解读和教学内容分析 标准:绘制全球气压带、风带分布示意图,说出气压带、风带的分布、移动规律及其对气候的影响。 要求:学生应能熟练阅读并绘制全球气压带、风带的分布及其移动示意图。并以此为基础,通过举例的形式分析对气候的影响。 全球有7个气压带和6个风带,理解它们的形成和分布规律,可通过三圈环流来说明。理解三圈环流有两个基础,一是大气热力环流,一是风的形成及风向的转变。形成风的直接原因是水平气压梯度力,近地面的风向是气压梯度力、摩擦力和地转偏向力共同作用的结果。“标准”关注的是地球表面的气压带、风带的形成。三圈环流是假设地球表面均匀情况下的理想模式,实际上气压带和风带在近地面的分布是不连续的,并形成一个个气压中心。在三圈环流的基础上,还应了解海平面气压和风的实际情况,以使理论联系实际。 气压带、风带在一年内还随季节作周期性移动,其根本原因是太阳直射点的回归运动。模式图展示的是全球气压带和风带分布的平均状况,以此状况为参照,气压带和风带大致是(北半球)夏季北移、(北半球)冬季南移。或者归纳规律为:气压带和风带随太阳直射点的南北移动而移动。 以气压带、风带的分布及移动为基础,叠加海陆位置和下垫面等因素,形成了世界复杂多样的气候。“标准”不要求系统讲述气候类型的成因,而是通过举例的形式,具体说明气压带、风带的分布及其

移动规律对气候的影响;通过案例分析的形式让学生理解气候的形成实际上是多种因素综合影响的结果。 二、教学目标分析 1.知识与能力:(1)了解大气环流的含义及大气环流的基本特性;(2)理解三圈环流与气压带和风带形成的关系,理解气压带和风带位置的移动规律;(3)了解北半球冬夏海陆气压中心的形成和东亚季风形成的基本原理;(4)了解气压带和风带对气候的影响; 2.过程与方法:(1)通过绘制三圈环流的形成过程图,培养学生的空间思维能力;(2)通过海陆分布对大气环流影响的图示分析,让学生学会读图分析地理规律和地理成因;(3)通过成因分析法引导学生自主探究气压带、风带对气候的影响机制; 3.情感、态度与价值观:培养学生理论联系实际的能力。 三、教学重、难点 气压带、风带的形成和分布及其运动规律;北半球冬、夏季气压中心的形成及其影响;气压带、风带对气候的影响。 四、教学准备 “问题导学”学案、多媒体实物投影 五、知识结构

第三节全球气压带和风带练习题 班级姓名分数 一、单项选择 1.大气环流( ) A.是大气运动最简单的形式 B.是大气运动中常见的形式 C.是全球性有规律的大气运动 D.它很难调节调节全球热量平衡 2.关于气压带叙述错误的是( ) A.全球7个气压带,3个低压带,4个高压带 B.热的地方形成低压,冷的地方形成高压 C.气压带分布具有高低相间的规律 D.低压带气流上升,多云雨;高压带气流下沉,多晴天 3.中国东南部位于北回归线及其附近地区,气候温暖湿润,被称为北回归线上的绿洲,其成因是( ) A.副热带高气压带控制 B.赤道低气压带控制 C.海陆热力差异的影响下形成季风气候 D.西南季风带来充沛的降水 4.(全国高考题)从北京到乌鲁木齐的直达民航班机,飞行时间约为三个半小时,该机从乌鲁木齐返航至北京,大约需3个小时,原因是( ) A.地球自转的影响 B.两地时差的关系 C.中纬度上空西风的影响 D.水平气压梯度的影响不同 5.关于三圈环流的叙述,错误的是( ) A.三圈环流上空都是偏西风 B.近地面,低、高纬是偏东风,中纬是偏西风 C.南北半球三圈环流经线方向上一致,纬线方向上相反 D.赤道和副极地为上升气流,极地和副热带为下沉气流 6.据报道,在挪威、瑞典等北欧国家所降的酸雨,大部分是从西欧国家工业区的排放源传送过去的,其传送方式是() A.东北信风 B.中纬西风 C.极地东风 D.台风 7.读“北半球中高纬度环流示意图”,分析下列说法正确的是()

A.甲点位于30°N附近 B.乙点位于30°N C.①是冷性气流 D.②盛行西南风 8.当地球公转到近日点时,下列哪些现象发生() ①北半球大陆上等温线向南凸出②亚洲东部盛行西北风③副热带高气压带被切断成低压区④地球公转速度变慢 A.①② B.①③ C.②③ D.③④ 9.如图四幅风带图中,对西欧温带海洋性气候的形成有重要影响的是() 当北半球某纬度近地面大气等压面呈图中状态时,回答10~11题。 10.此时是() A.亚洲高压势力强盛的季节 B.夏威夷高压势力强盛的季节 C.阿留申低压强盛的季节 D.冰岛低压强盛的季节 `11.上海可能出现的天气状况是() A.盛行下沉气流、寒冷干燥 B.盛行下沉气流、炎热多雨 C.吹东北风、湿热多雨 D.吹东南风、湿热多雨

气压带和风带对气候的影响 试讲者:满木兰 学情分析:本课时的内容逻辑性较强,而高一的学生地理思维和空间思维能力还有限,学习起来较困难。全球气压带、风带的形成、太阳直射点的移动这些都可以作为学生已经掌握的知识;而降水、气温的柱状曲线图,全球气候类型的名称和分布特征,全球海陆分布虽然是学生已学的内容,但是遗忘的较多,应该给予学生适当的补充。 教学目标: 知识与技能 1、掌握气压带、风带对气候形成的影响 2、学会分析影响气候的五大因素 过程与方法 1、运用案列分析法说明气压带和风带对气候形成的影响 2、借助世界气候类型分布图分析气压带、风带的季节移动对某些气候类型形成的重要影响。 情感态度与价值观 培养学生读图分析能力,探索地理规律,从而解决实际问题的能力。 重点 单一气压带、风带控制对气候的影响 难点 气压带、风带的交替控制对气候的影响

教学过程 新课导入:(播放S.H.E的《热带雨林》,同时播放热带雨林的图片)同学们对这首歌都耳熟能详,这优美旋律叫做《热带雨林》,这节课我们将会学习世界气候类型,那么世界的多种气候类型是怎么形成的,它们和气压带、风带究竟有什么关系,今天我就一起来学习气压带和风带对气候的影响。 板书:气压带和风带对气候的影响 师:(播放地中海气候的气温曲线图和降水柱状图)我们知道我们国家的气候是夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,可是有这样一个地方,冬季温和多雨,夏季高温少雨,和我们国家甚至是北半球的许多地方恰恰相反,这个地方是罗马,我们把这种气候叫做什么? 生:地中海式气候。 师:引导同学们看39页世界气候类型分布图,从图中我们可以看到地中海气候分布在地球的哪里? 生:地中海沿岸,北半球30°到40°之间的大陆西岸 师:没错。那么在这个地区为什么夏季高温少雨,冬季温和多雨呢?它受到什么气压带、风带的控制?动画演示六风七带的季节移动 问:我们知道六风七带是不是静止不动的? 生:不是,是随着太阳直射点的移动而移动 师:我们观察到,当太阳直射点移动到北半球的地中海的时候,受副热带高气压带的控制。而冬季,当太阳直射点移动到南半球的时候,北纬30°到40°之间还是不是受副热带高气压带的控制? 生:不是,受西风带的控制

气压带和风带的形成 高考频度:★★★☆☆难易程度:★★★☆☆ 典例在线 下图所示是以极点为中心的半球示意图,箭头表示地球自转方向。读图回答1—2题。 1.图例所示的气压带名称是A.赤道低气压带B.副热带高气压带 C.副极地低气压带D.极地高气压带 2.下图中能正确表示P风带风向的是 答案 【答案】1.B 2.B 解题必备 气压带、风带与三圈环流 1.大气环流 (1)特点:全球性、规律性、长期性。 (2)成因:不同纬度太阳辐射能量差异,造成高低纬间的热量差异,从而引起大气不断地运动。 (3)意义:促进了高低纬之间和海陆之间的水汽和热量运输、交换,调整了全球的水热分布和平衡,影响全球的大气和气候。

2.三圈环流 3.气压带、风带的分布 气压带 分布 成因 特征 气流 属性 极地高气压带(2个) 90°附近 热力成因 冷高压 下沉 干冷 副极地低气压带(2个) 60°附近 动力成因 冷低压 上升 温湿 副热带高气压带(1个) 30°附近 动力成因 热高压 下沉 干热 赤道低气压带(1个) 0°附近 热力成因 热低压 上升 湿热 风 带 分 布 成 因 极地东风带(2个) 副极地低气压带和极地高气压带之间 北半球:东北风;南半球:东 南风 中纬西风带(2个) 副热带高气压带和副极地低气压带北半球:西南风;南半球:西 三圈环流的形成 ???? ?高低纬受热不均地转偏向力影响?三圈环流????? ①低纬度环流圈②中纬度环流圈 ③高纬度环流圈

之间 北风 低纬信风带(2个) 副热带高气压带和赤道低气压带之 间北半球:东北风;南半球:东 南风 4.气压带和风带分布的俯视图 5.气压带和风带的移动规律 随太阳直射点的南北移动而移动。就北半球而言,与二分日相比,气压带和风带的位置大致夏季偏北、冬季偏南。 学霸推荐 读不同季节部分纬度范围内气压带、风带分布示意图,完成1—2题。

第二节气压带和风带 教学目标: 知识与技能 1.指导学生绘制气压带和风带分布示意图,从中分析大气运动的规律性,并培养和提高学生绘制原理形成示意图的地理技能。 2.运用海陆热力差异原理进行解释,加强学生对北半球冬夏季气压中心的形成和分布的理解。 3.使学生理解气压带和风带对气候的影响。 过程与方法 1.通过三圈环流模拟演示,培养学生的空间思维能力。 2.通过对海陆分布对大气环流影响的两图示的对比分析,让学生读图思考气压带、风带的分布规律和原因。 3.利用成因分析法引导学生探究气压带和风带对气候的影响机制。 情感、态度与价值观 1.培养学生辩证唯物主义观点。 2.培养学生理论联系实际的能力。 教学重点 1.气压带和风带的分布。 2.北半球气压中心冬夏季分布及对气候的影响。 3.气压带和风带对气候的影响。 教学难点 1.三圈环流示意图的绘制与理解。 2.北半球气压中心冬夏季变化规律。 3.亚欧大陆东岸受季风环流影响而西岸受气压带、风带影响的原因。 4.气压带、风带对降水的影响。 教具准备 多媒体课件 课时安排 3课时

第1课时 教学过程 [新课导入] 师:前边大家学习了热力环流和大气的水平运动。我们先来回顾一下。什么是热力环流? (地面冷热不均而形成的空气环流叫热力环流。)近地面大气的风向主要受哪几个力的影响?(水平气压梯度力、地转偏向力、地面摩擦力。)大气时刻不停地运动着,运动的形式和规模复杂多样,既有最简单的热力环流,也有规模很大的全球性运动。那么,全球性的大气运动又是怎样运动? (板书)第二节气压带和风带 师:具有全球性的有规律的大气运动形式通常称为大气环流。它会有什么样的作用呢?(输送和交换热量。)大气环流是大气运动的一种主要形式,它促进高低纬度间、海陆间的热量和水汽交换,调整全球的水热分布,促进地球上的水量平衡和热量平衡,也是各地天气变化和气候形成的重要因素。这节课我们首先要学习三圈环流。 (板书)一、气压带和风带的形成 师:由于不同纬度地区所得到的太阳辐射是不同的,因而高低纬度间因太阳辐射而产生的热量差异,会驱使大气不断的运动。 活动1 下面我们一起先做一个活动。(活动)P 36 看图2.9“理想状况下赤道与极地间的热力环流示意图” 师:(强调)假设在地表均匀且地球不自转,也就没有了地转偏向。由于高低纬度获得太阳辐射不同,在赤道和极地间就会产生热量差异,那么在赤道和极地间会形成怎样的大气运动? 生:热力环流。就半球而言,是单圈环流。 师:(标出大气运动的方向箭头)赤道地面气温高,空气受热上升,使地面形成低压、高空形成高压;极地地面气温低空气下沉,使地面形成高压、高空形成低压。所以,高空的空气由赤道向极地流动,近地面的空气由极地向赤道流动。 想一想,赤道与极地间的热力环流是否能够维持? 生:不能。

表区域气候类型的判断 表区域气候要素分析

浅谈世界主要气候类型的判断 山东郓城第一中学高中刘海荣 气候类型既是中学地理教学的重点,也是地理教学中的难点之一,历来被称为难啃的“硬骨头”。有关气候类型的试题频频出现在各类复习资料及高考中,由于分析和判断上的失误,学生往往失分较多。 一、形成气候的主要因素 气候成因的影响因素有:纬度、海陆位置、气压带风带和气团、洋流、地形五类。 (1)纬度决定了热量带。 (2)海陆位置:大陆东西两岸风向和洋流类型不同──主要影响降水量的多少;内陆和沿海大陆性和海洋性不同──主要影响降水量的多少。 (3)气压带、风带和气团:①气压带赤道低气压带──盛行上升气流,易成云致雨,多阴雨天气;副热带高气压带──盛行下沉气流,多晴朗、干燥的天气;副极地低气压带──盛行上升气流,易成云致雨,多阴雨天气。②风带性质。信风:一般是温暖干燥,但如果是从海洋吹向陆地,则变性为温暖湿润西风──温凉湿润,带来温差小的阴雨天气;极地东风──寒冷干燥。③气团:海洋气团和大陆气团及具体气团对气候的影响各不相同。 (4)洋流:暖流──增温、增湿;寒流──减温、减湿。 (5)地形:地形轮廓、山脉走向、地势高低等对气候都有一定的影响。 二、世界主要气候类型的分布及规律(见下表) 温度带 名称 形成原因 气候特点 分布规律 热带 热带雨林气候 常年受赤道低气压带控制 全年高温多雨 南北纬10°之间 热带草原气候 受赤道低气压带和信风带交替控制 全年高温,分明显的干湿两季 南北纬10°到南北回归线之间 热带季风气候 气压带风带的季节移动和海陆热力性质差异 全年高温,旱雨两季分明 北纬10°到北回归线之间的大陆东岸 热带沙漠气候 常年受副热带高气压带和信风带控制 全年高温少雨 南北回归线-南北纬30°之间的大陆内部和西岸 亚热带 亚热带季风气候和季风性湿润气候 海陆热力性质差异 夏季高温多雨,冬季温和少雨

2.2气压带和风带的形成(教学设计) 一、三维目标 (一)、知识与技能: 1.理解三圈环流的形成过程和气压带、风带的形成。 2.了解1月、7月北半球海陆气压形势。 3.掌握季风环流是大气环流的重要组成部分。 4.了解大气环流与水热输送关系。 (二)、过程与方法 1.运用对比、类比方法,在三圈环流示意图上理解、识记三圈环流、七个气压带、六个风带的特点。 2.读1月、7月海平面等压线图,分析北半球海陆气压形势。 3.读“亚洲季风”图,会分析季风的形成,特别是东亚、南亚季风形成的区别。 (三)、情感、态度与价值观 1.通过三圈环流的学习,了解大气环流对全球的热量平衡和水量平衡的重要作用,同时也影响各地天气变化和气候的形成,认识地理要素间相互影响、相互渗透、相互制约的辩证关系。 2.理解我国的气候深受季风环流的影响,从而能将所学知识用于实际,服务于社会。 3.培养自然科学的探究精神 二、教学重点 1.近地面气压带和风带的名称、成因、对气候的影响。 2.海陆分布对大气环流的影响,冬夏季节大气活动中心的名称、位置、成因 3.季风环流的形成,东亚、南亚地区季风的成因及特征、影响的范围 三、教学难点 1.三维空间中高空和近地面风向 2.季风环流形成,东亚与南亚季风的区别。 四、教学方法 读图法、讲授法、谈话法、列表比较分析,精讲多练为主。 五、教具准备 多媒体设备及课件。 六、课时安排 二课时 七、教学过程 (引课)氟氯烃的生产与使用主要集中在北半球,但因大量排放氟氯烃而产生的臭氧为什么会出现在南极上空? 课前复习:用绘制简图的方式来回忆热力环流的形成过程。 引入新课:通过前面的学习,我们认识了大气运动最简单的形式──热力环流, 它是由于局部地区冷热不均而形成的空气环流。思考:全球高低纬度之间是否存在热量差异呢?那么是否存在热力因素引起的空气环流呢?假设:地表物质均

第二节:气压带和风带(第一课时) 授课人:张文运 【教学目标】 一、知识和技能 1.理解三圈环流与气压带风带的形成与模式,掌握大气环流运动的规律。 2.理解气压带和风带的季节移动。 二、过程和方法 1.运用对比、类比方法,在三圈环流示意图上理解、识记三圈环流、七个气压带、六个风带的特点。 2.绘制全球气压带、风带分布示意图,据图说明全球气压带、风带的分布及移动规律。三、情感、态度、价值观 通过三圈环流的学习,了解大气环流对全球的热量平衡和水量平衡的重要作用,同时认识地理要素间相互影响、相互渗透、相互制约的辩证关系。 【教学重点】 近地面气压带和风带的名称、成因 【教学难点】 三圈环流形成的动态过程。 【教具准备】 多媒体课件 【课时安排】第1课时:气压和风带的形成 【教学过程】 【复习内容】找两个学生到黑板前面作题: 要求: (1)读图1,写出A、B两点地面及高空的高低气压状况,并画出所形成的热力环流 (2)读图2,画出在水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力共同影响下北半球A点的风向画完后请学生回答:大气运动的根本原因是什么?大气运动最常见的形式是什么?在运动的地球上南北半球风向偏转的规律是什么? 【新课导入】我们知道大气运动的根本原因是冷热不均,因为太阳辐射在全球各纬度分布的不均,使全球的大气在不停地运动,大气的运动是有规律的,由于大气有规律的运动和温度不同使地球各个部位产生不同的气压带和风带,到底全球有哪些气压带和风带呢?这是我们今天要学习的内容。 【板书】气压带和风带 【指导看书】请同学们快速阅读教材P33第一段,思考: 1.什么是大气环流? 2.大气环流有什么意义? 【学生回答】 1.大气环流是具有全球性的有规律的大气运动。它反映了大气运动长时期的平均状态。 2.促使高低纬之间,海陆之间的热量交换,调整了全球的水热分布。 【板书】一、大气环流及意义 【引入】“大气环流是怎样的呢?”这就是我们要解决的下一个问题