抗组胺药的机制与应用

- 格式:pptx

- 大小:2.97 MB

- 文档页数:54

抗过敏药的名词解释是什么抗过敏药,简称抗敏药,是指用于治疗和缓解过敏反应的药物。

过敏反应是身体免疫系统对某些外来物质产生异常反应的结果。

这些外来物质可以是花粉、尘螨、食物、药物、昆虫叮咬等各种因素引起的。

当人体免疫系统遇到这些外来物质时,会产生过度的免疫反应,导致过敏症状的发生,如鼻塞、喷嚏、咳嗽、皮肤瘙痒等。

抗过敏药可分为两大类:抗组胺药和类固醇激素。

以下将详细解释这两类抗过敏药的作用机制和应用范围。

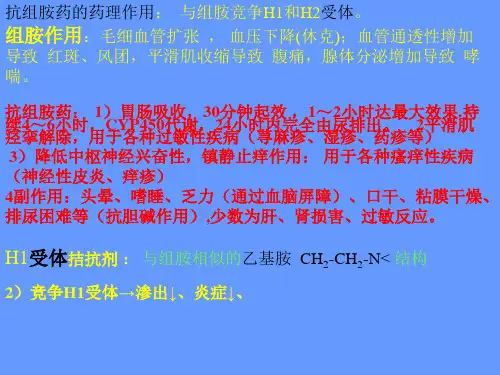

抗组胺药,又称组胺拮抗剂,是一类用于抑制组胺作用的药物。

组胺是一种由免疫细胞释放的生物活性物质,它是过敏反应中最主要的介质之一。

当人体免疫系统受到外来物质的刺激时,免疫细胞会释放组胺,导致血管扩张、平滑肌收缩等过敏症状。

抗组胺药通过与组胺的受体结合,阻断组胺对细胞的作用,从而减轻过敏症状。

常见的非处方抗组胺药有氯雷他定、扑尔敏、马来酸氯苯那敏等,这些药物通常用于缓解轻度的过敏症状,如鼻塞、喷嚏和眼部瘙痒等。

除了抗组胺药,类固醇激素也是经常使用的抗过敏药。

类固醇激素是一种合成的激素,常用于治疗炎症和免疫系统异常反应。

在过敏反应中,免疫系统会释放多种炎症介质,引发过敏症状。

类固醇激素通过抑制炎症介质的合成和释放,从根本上减轻过敏反应。

然而,类固醇激素在抑制免疫系统的同时也会抑制其他身体系统的功能,因此长期大量使用类固醇激素会产生各种副作用。

临床上,类固醇激素通常用于治疗严重的过敏反应,如哮喘发作、荨麻疹等,以达到迅速缓解症状的效果。

虽然抗组胺药和类固醇激素是常用的抗过敏药物,但它们并不能从根本上治愈过敏症。

过敏症是一种免疫系统异常反应,需要针对性地调节免疫系统功能才能从根本上解决问题。

因此,除了药物治疗外,调整生活方式和管理环境也是重要的防控手段。

首先,保持室内清洁和空气流通,定期清洁床上用品和防止尘螨滋生是预防呼吸道过敏的有效方法。

其次,对于花粉过敏患者,避免接触花粉源,如勤洗手、避免草地上散步等,可以减少过敏症状的发生。

抗组胺药物抗组胺类抗过敏药物分为第一代抗组胺药物、第二代抗组胺药物和第三代抗组胺药物,目前以苯海拉明、扑尔敏和异丙嗪等为代表的第一代抗组胺药物因具有较强的中枢神经抑制作用而逐渐被无镇定作用或镇定作用轻微的第二代抗组胺药物所取代。

而部份第二代抗组胺药物由于发觉有较明显的心脏毒性而逐渐减少利用(如特非那丁、阿司米唑等),、左旋西替利嗪等第三代抗组胺药物已经问世。

1、概述目前活着界范围内进入临床利用的第二代抗组胺类抗过敏药物已达20余种,而第三代仅仅数种。

第二代和第三代抗组胺药物中的大多数可兼用于的防治。

我国目前临床利用的抗过敏药仅有10余种,主要为第二代抗组胺药物。

由于氯雷他定和西替利嗪的副作用,加上1999年上市的和2002年上市的临床疗效与上述两种药物相似,而安全性更大,副作用更少,所以氯雷他定和的应用逐年减少。

而非索非那丁和左旋西替利嗪已成为世界抗过敏药物市场销售量增加最快的药物,约占市场份额的30%左右,因此这两种药物将成为世界范围此后几年内利用更为普遍的抗过敏药物。

另外最近几年来上市的氯雷他定的换代产品desloratadine (Clarinex)已进入30多个国家的临床,而且已经进入我国市场,虽然该药目前仍然没有取得FDA的批准,可是进入我国市场的第一个第三代抗过敏药物,所以在我国有潜在的庞大市场。

西替利嗪的换代产品乙氟利嗪(Efletirizine )也已完成三期临床实验而开始进入临床。

本节将主要介绍这些具有抗组胺性质的第二代和第三代抗过敏药物。

2、非索非那丁非那丁(Fexofenadine)【商品名】太非;Telfast 120;Telfast 180,Allegra,【异名】MDL16455【性状】本品为白色结晶状粉末,无臭无味,几乎难溶于水,极易溶于氯仿,亦溶于乙醇和丙酮,几乎不溶于水,熔点为147-151℃。

【体内进程】非索非那丁口服吸收良好,吸收较为迅速,口服0.5-1小时出现抗组胺作用,1-3小时血药浓度达峰值,平均为1.3 h。

抗组胺药物抗组胺类抗过敏药物分为第一代抗组胺药物、第二代抗组胺药物和第三代抗组胺药物,目前以苯海拉明、扑尔敏和异丙嗪等为代表的第一代抗组胺药物因具有较强的中枢神经抑制作用而逐渐被无镇静作用或镇静作用轻微的第二代抗组胺药物所取代。

而部分第二代抗组胺药物由于发现有较明显的心脏毒性而逐渐减少使用(如特非那丁、阿司米唑等),非索非那丁、左旋西替利嗪等第三代抗组胺药物已经问世。

1、概述目前在世界范围内进入临床使用的第二代抗组胺类抗过敏药物已达20余种,而第三代仅仅数种。

第二代和第三代抗组胺药物中的大多数可兼用于过敏性哮喘的防治。

我国目前临床使用的抗过敏药仅有10余种,主要为第二代抗组胺药物。

由于氯雷他定和西替利嗪的副作用,加上1999年上市的非索非那丁和2002年上市左旋西替利嗪的临床疗效与上述两种药物相似,而安全性更大,副作用更少,所以氯雷他定和西替利嗪的应用逐年减少。

而非索非那丁和左旋西替利嗪已成为世界抗过敏药物市场销售量增长最快的药物,约占市场份额的30%左右,因此这两种药物将成为世界范围今后几年内使用更为广泛的抗过敏药物。

此外近年来上市的氯雷他定的换代产品desloratadine (Clarinex)已进入30多个国家的临床,并且已经进入我国市场,虽然该药目前仍然没有获得FDA的批准,但是进入我国市场的第一个第三代抗过敏药物,所以在我国有潜在的巨大市场。

西替利嗪的换代产品乙氟利嗪(Efletirizine )也已完成三期临床试验而开始进入临床。

本节将主要介绍这些具有抗组胺性质的第二代和第三代抗过敏药物。

2、非索非那丁非索非那丁(Fexofenadine)【商品名】太非;Telfast 120;Telfast 180,Allegra,【异名】MDL16455【性状】本品为白色结晶状粉末,无臭无味,几乎难溶于水,极易溶于氯仿,亦溶于乙醇和丙酮,几乎不溶于水,熔点为147-151℃。

【体内过程】非索非那丁口服吸收良好,吸收较为迅速,口服0.5-1小时出现抗组胺作用,1-3小时血药浓度达峰值,平均为1.3 h。

【关键词】 抗组胺药 儿童 应用 安全性 use and safety of antihistamines in children (the childrens hospital of chongqing medical university, chongqing 400014, china) 抗组胺药是临床上 治疗 变态反应性疾病最常用的药物之一。近年来,随着过敏性疾病发病率的不断上升,抗组胺药在我国 医院 药房的用量也在逐年增加,其年销售额以平均20%的速度增长。除传统的抗组胺药外,新一代抗组胺药不断涌现,各种药物之间其药代动力学、抗过敏和抗炎效能、临床应用的安全性并非相同,在治疗不同疾病时效果存在很大差异。尤其是在儿童这个特殊人群,部分抗组胺药尚缺乏长期、深入的临床研究,如何正确选择和使用抗组胺药应引起儿科医生足够的重视。 1 组胺与组胺受体 组胺(histamine)是由l组胺酸经组胺脱羧酶脱羧而产生的一种小分子量生物活性物质,广泛分布于人体各部分组织。一般认为,组胺和其他神经递质一样,首先和靶细胞上特异性受体结合,通过改变细胞的兴奋性而发挥广泛的生理作用。 1.1 组胺在过敏炎症反应中的作用 在过敏性炎症反应中,组胺主要来源于表达高亲和力ige受体(fcεri)的细胞如肥大细胞和嗜碱性粒细胞,它通常以非活化状态贮存于胞内的颗粒中。当细胞经ige依赖或非依赖的途径活化后发生脱颗粒而释放组胺、类胰蛋白酶等,同时伴有其他炎症介质如白三烯、前列腺素等的释放。由组胺引发的过敏性炎症效应主要是通过结合h1受体产生,引起毛细血管扩张和血管通透性增加、平滑肌收缩、腺体分泌增加、瘙痒等。同时,作为一种刺激信号组胺能使炎症细胞产生细胞因子、增加粘附分子和mhcii类抗原的表达,因此也参与ⅰ型变态反应迟发相的形成。另外,组胺还可借h1、h2、h3、h4受体在过敏性炎症反应中发挥多种免疫调节功能,包括促进树突状细胞成熟、调节th1/th2平衡、诱导th1细胞增殖和ifnγ产生,以及促进人巨噬细胞释放炎症因子和溶酶体酶等。 1.2 组胺受体及其功能 自1966年schild等发现h1受体以来,迄今共发现h1、h2、h3、h4 4种组胺受体。4种受体均为g蛋白耦联受体家族成员,它们在体内分布、表达水平、信号转导及功能上各有不同(见表1)。在过敏性疾病中,组胺主要通过h1受体发挥作用,它首先与h1受体的耦联蛋白gq/11结合,随后启动磷酯酰肌醇通路促使ca2+ 流入细胞,使胞内ca2+ 浓度升高,促使gc将gtp催化成cgmp并最终产生各种效应。 2 抗组胺药的分类及作用机制 表1 h1、h2、h3、h4受体特征比较(略) 2.1 抗组胺药的分类 目前用于治疗变态反应性疾病的抗组胺药主要指h1受体拮抗剂,临床上统称为抗组胺药(antihistamines)。以往根据化学结构将其分为乙醇胺类、乙二胺类、烷基胺类、哌嗪类、哌啶类及吩噻嗪类共六大类。但临床上更为常见的分类则是根据其对中枢神经系统的作用,分为:①第一代抗组胺药,又称为传统抗组胺药或镇静类抗组胺药,多为亲脂性的小分子化合物,易透过血脑屏障作用于中枢h1受体而产生明显的镇静作用。代表性药物有氯苯那敏(扑尔敏)、苯海拉明、羟嗪、异丙嗪、赛庚啶、酮替芬等。②第二代抗组胺药,也称为非镇静类抗组胺药,由于其不易透过血脑屏障,嗜睡副作用较第一代明显减弱或消失。代表性药物有氯雷他定、西替利嗪、咪唑斯汀、特非那丁、阿斯咪唑等。③第三代抗组胺药,目前尚无明确界定标准,存在较大的争议,一般认为该类药物具有明确的抗炎效能,无中枢镇静及心脏毒性作用,其代谢不依赖细胞色素p450 酶。此类药物多为第二代抗组胺药的活性代谢产物,代表性药物有地氯雷他定、左西替利嗪、非索非那定等。 2.2 抗组胺药与h1受体作用机制 长期以来,抗组胺药一直被认为是通过竞争性地结合h1受体,占据或阻碍h1受体上组胺的作用位点,从而起到拮抗组胺的效应。但近年的研究发现,组胺h1受体具有活化和非活化2种亚型,分别与激动剂(组胺)和反相激动剂(inverse agonists)作用。正常情况下活化和非活化型两者可以相互转化并处于动态平衡,但即使在没有组胺(激动剂)的情况下,非活化h1受体仍然可以转化为活化型。抗组胺药可使非活化型h1受体稳定并抑制其向活化型转化,因此作为反相激动剂而发挥抗组胺的药理作用。 2.3 抗组胺药的抗炎作用机制 除抗组胺作用外,第二、第三代抗组胺药都显示有不同程度的非特异性抗炎作用,包括抑制肥大细胞和嗜碱粒细胞释放介质,阻止嗜酸粒细胞向炎症部位的游走和聚集,减少内皮细胞粘附分子的表达以及改变炎症因子tnfα、il1β、il6、il4、il13的产生等,从多方面抑制过敏炎症反应。抗组胺药的这些抗炎作用主要通过2种途径实现:①非h1受体依赖途径,即通过直接抑制ca2+与钙通道的结合,抑制蛋白激酶c和nadph氧化酶等膜相关酶的活性,从而稳定肥大细胞和嗜碱性粒细胞胞膜而减少胞内介质释放。②h1受体依赖途径,通过与h1受体结合降低核转录因子nfκb活性,从而减少促炎症因子和粘附分子的产生。