关于对“汉川秦氏族谱”的考证

- 格式:doc

- 大小:12.63 KB

- 文档页数:2

姬姓秦氏考源姬姓秦氏郡望:太原郡、齐郡(临淄郡)、河内郡总堂号:三贤堂分堂号:乐善堂、养真堂、临淄堂、太原堂、河内堂、万石堂、忠孝堂等。

姬姓秦源流姬:姓秦源于伯禽。

伯禽姬姓,周文王之孙,其父周公旦(文王四子),受封“鲁侯”,因辅佐年幼周成王,留在周都镐京(今陕西西安),便由长子伯禽代替赴任鲁国(今山东曲阜);伯禽裔孙讳搢者为鲁国公族大夫,因采食于秦邑(今河南范县),以邑为氏,遂得秦氏,姬姓秦开始出现。

因当时宗姓制度,长子继位,别子分封,伯禽作为第一代。

“鲁国公”,被视为姬姓秦的得姓始祖,史书称伯禽后裔开启的秦氏为秦姓正宗。

中国很多姓氏都在那个时代产生。

至春秋时期,有秦子、秦遄为鲁国大夫;秦堇父勇力过人,与鲁国名将狄虒弥、叔梁纥(孔子父亲)合称“鲁国三虎将”,有子秦商,同秦祖、秦冉、秦非并为孔门秦氏四贤,立“三贤堂”。

战国时期神医扁鹊(秦越人)、燕国大将秦开皆为姬姓秦后裔。

《汉书》及《古今姓氏书辨证》载:西汉初年,刘邦为加强中央集权,听取娄敬建议,迁六国豪族入关中,大约二十万人,其中就包括一支由山东迁过去的秦姓豪族。

自汉兴之后,由山东迁往扶风茂陵的秦氏发展至西汉中期秦袭,为颍川太守,与同族中人同时为二千石者五人,故这支秦氏被称为“万石秦氏”。

后至东汉,万石秦氏秦袭六世孙秦彭,在山阳(今山东金乡)郡任职6年后,转任颍川郡(治今河南省禹县)太守。

他的弟弟秦惇祖、秦褒祖都官至射声校尉。

东汉末,三国时期,姬姓秦后裔迁往山西太原,形成太原秦氏郡望,秦宜禄子秦朗孙秦秀,明初山西大槐树移民迁出去的秦姓族人大部分为这一源流!据《元和姓纂》载:太原:状称晋太常博士秦秀之后裔孙生行其、行师,行其:渭州刺史,曾孙守:库部郎中、同州刺史,生昌舜;行师:右监门大将军,生无害:桂州都督、安南公也;齐郡:状称秦彭之后裔孙,瑶之曾孙景通,通子晔:并太子洗马、崇贤学士;鄜州洛川县:唐瓜州刺史秦孝言状云彭后,生怀洛、相如。

怀洛:兵部郎中;相如:吏部郎中;河内:武德·状云彭后,唐·金部郎中叔恂,生善丕:都官员外郎。

重庆市合川双水井秦氏宗谱(介绍一)重庆市合川双水井秦氏宗谱(介绍一)双水井[秦氏宗谱] 由秦国聘字上宾(清同治贡生)独资捐助,邀请本宗支族亲三十人之多,工分採访、参阅、协议,抄写、编纂、审校,设局(办公室)於土地沟庄院,费时三年多,於清光绪二年告成刊印。

成书[秦氏宗谱] 为木刻版,分五卷(一部书纸重7斤多),出版一百五十部,分发各祠堂、各房长,并報送官方州府备案。

本宗谱内容广泛,有先祖画像、圣谕、赠序、家规、遗训,格言、祠堂图、坟墓方位图、墓志、祭文、行状、景观、颂诗、字派源流、世系图、世系详记等。

当时仰慕秦门,为此宗谱撰写文章以壮行色的社会名士有:(刊印文章先后为序)蒋璧芳(同治甲戍科进士翰林院编修)、张宗榜(举人)、蔡永庆(国子监)、王肇灿(定邑廪生)、张宗翰(举人)、何霭亭(庠生)、王之训(廪生)、张德馨(廪生)、颜泽光(副榜)、陈宏锡(定邑贡生)、庞骏(庠生)、段邦贞(中书舍人云阳、万县教谕)、段作章、段敬修(廪生)、王希(文生)、胡深源(庠生)、吉映美(潼川府贡生)、彭玢(举人)、何其休、何云吉(庠生)、陈炳煊(进士,陕西淳化县知县)、黎晋熙(蓬溪县进士)、李耀南(湖南二品候补道台)、陈敬复(进士翰林院编修)、何寿(举人,拣选知县)、王缙堂、段邦睿(定远县廪生)、梁雍(庠生)、王容诚(廪生)、袁可鉴(举人)、唐席珍(梓潼儒学正堂)、王基峨(举人拣选知县)、趙用休((举人)、李遂根(贡生)等,这些外姓人在此谱洒下了他们的文采,表露对秦氏门风的仰慕赞扬,更深刻的意旨是对谱牒传统文化的崇尚。

这部[秦氏宗谱] 问世,是该宗支徙川后173年中首次正规版本,开创了该宗支续谱成功之先河(谱序中述说,在这之前,曾先后三次发起修谱之举,出于种种原因而无果,不了而了之,部份房系为不忘世系留有手写记录),给后来修续提供了依据和借鉴,功不可磨。

这部宗谱,不只是记录了该宗支清康熙四十二(1703)年,从湖南零陵迁徙四川合州子孙繁衍过程,也真实地记录了先辈们艰辛开基创业、耕读为本、俭朴节约、勤劳致富、奋发图强、遵纪守法、尊宗孝亲、高风亮节助人为乐的生动事迹。

汉川麻河上杨村杨氏宗姓探源我国第六次人口普查资料显示,全国总人口为1,370,536,875人,杨姓人口为3,696多万 ,约占全国汉族人口的 3.08%,在姓氏排序中居第六位。

杨姓在全国分布极广,尤以长江流域的省份为多(2010年11月1日零时为全国人口普查标准时点)。

在中国漫长的文明史上,杨姓在何时、何地形成?谁为杨姓始祖?在历史的长河中经历了哪些变化?由于历史文献的不详或缺乏,以及人们对历史文献的不同认识和判断,因而对上述问题的看法和结论也就不尽相同。

一、黄帝始祖说史载,杨姓的人文始祖是轩辕黄帝,黄帝为远古五帝(《史记·五帝本纪》)之首,生于轩辕之丘(在今河南新郑西北),号轩辕氏;长大于姬水(今陕西省内的渭河流域一带),故以姬为姓,后来在有熊(今河南新郑市)建立国家,故又称有熊氏。

在位时间很长,驾崩后葬于桥山(今陕西黄陵县城北桥山有黄帝陵)。

黄帝有四妃十嫔。

正妃为西陵氏,名嫘(léi)祖(今湖北宜昌人,宜昌现建有嫘祖庙。

又说在今四川绵阳盐亭或河南西平),她教人民养蚕缧丝,织出丝绸做衣裳,故有“先蚕”的称号。

黄帝是约4,000多年(或5,000年)以前黄河流域的一位著名的部落联盟的首领,被尊奉为中华民族的共同祖先,与炎帝并提。

黄帝生二十五子,其得姓者十四人。

即为十二姓,姬、酉、祁、己、滕、葴、任、荀、僖(Xi)、姞(ji)、儇(xuān)、衣姓,唯青阳与夷鼓同己姓。

《史记索隐》记载:黄帝立次子玄嚣(xiāo,)为继承人,为二世祖。

三世祖峤极,四世祖帝喾(Kù)高辛氏,五世祖后稷,农神后稷,其母有邰(Tai)氏女,曰姜嫄(yuan)。

为帝喾元妃。

史料研究和考古证明,黄帝部落应当发源于黄土高原。

黄帝的后裔从高原上走出来以后,原始社会结束,奴隶社会开始,夏、商、周时代使社会进入到了一个新的时期。

尤其到了大周王朝,姬姓势力发展到了当时的鼎盛地步,杨姓也开始崭露头角。

二、西周杨杼(zhù,姬杼)始祖说后稷为周之始祖。

2020年第1期第42卷总第215期泰山学院学报JOURNAL OF TAISHAN UNIVERSITYNO.12020Vol.42General NO.215大秦帝国族源考温兆金1,马纯壮2(1.泰安市泰山文物考古研究所,山东泰安271000;2.西北师范大学历史文化学院,甘肃兰州730070)[摘要]嬴姓发端于大费(柏翳、伯益),莱芜嬴城遗址为嬴姓的族源地,也是大秦帝国的族源地;周武王灭商后,“西迁商盖之民于邾吾”,甘肃省甘谷县毛家坪遗址就是“西迁商盖之民于邾吾”之地;“犬丘”是“秦嬴”(非子)之父大骆的封邑;秦邑是非子的封邑;“西犬丘”“西垂”应为一地,大堡子山遗址一带是早期秦人的一处重要都邑,极有可能就是“西犬丘”所在;“西山”应是甘肃礼县大堡子山。

[关键词]嬴;嬴城;秦嬴;秦邑;犬丘;西犬丘;西山[中图分类号]K233[文献标识码]A[文章编号]1672-2590(2020)01-0138-07[收稿日期]2019-11-30[作者简介]温兆金(1963-),男,山东泰安人,泰安市泰山文物考古研究所副研究馆员。

引言秦朝是中国历史上第一个统一的封建制国家,《史记·秦本纪》记载:“秦之先……是为柏翳(伯益)①。

舜赐姓嬴氏。

”“(西周)孝王(前870—前862年)曰:‘昔伯翳为舜主畜,畜多息(蕃息),故有土(封国,位于今山东费县上冶镇双丘遗址),赐姓嬴。

今其后世亦为朕息马,朕其分土为附庸。

’邑之秦,使复续嬴氏祀,号曰秦嬴。

”从上文可见,“嬴”姓和“秦嬴”是两个不同的概念。

在先秦时期,“姓”是代表有共同血缘关系的一个族群的称号,同姓之间不可通婚;“氏”多以自己国家的名字或封地为氏。

上文“嬴”是族姓,“秦嬴”的秦是封地或封国,也就是氏,“秦嬴”是指秦地的嬴姓族群。

大秦帝国早期发端于今甘肃礼县大堡子山一带已被考古资料所证实,得到学术界的普遍认可。

但大秦帝国的族源在今山东莱芜嬴城遗址,这一观点在学术界争议颇大,2011年时任中国先秦史学会名誉会长李学勤先生在“首届中国(莱芜)嬴历史文化学术研讨会上”的主题演讲中指出:“秦人本来是自东方迁来的商奄(奄国位于今泰安市满庄镇中淳于遗址)之民,最早的秦文化应该具有一定的东方色彩,并与商文化有密切的关系,希望这一点今后会得到考古研究的研证。

四川宣汉覃氏族谱四川宣汉覃氏族谱是一个关于四川省宣汉地区覃氏一族的家谱。

作为一个重要的家谱资料,它记录了该族群近代以来的族谱和家庭历史。

同时,它也是一个宝贵的文化遗产,体现了中国传统家族文化的丰富内涵。

覃姓起源较早,据考证,覃姓是出自早期的少数名族之一,其先祖在古时候以赤足子姓韦,在唐代时随同宣武军的将领徐有功嵌一起屯田于汉中,遂以居住地取名为汉中覃,后人便以覃作为姓氏,已经延续至今。

覃氏族人主要分布在四川宣汉、荣县等地。

现代历史中,覃氏族人在精神文化层面上,积极开发自身的家族文化,形成了独特的家族文化传承形式。

族谱是家族文化传承的重要方式,它记录了一个家族世世代代的血脉。

四川宣汉覃氏族谱,形式上采用传统的谱牒形式,内容上不仅包括了家族族谱,还包含了家族史、地方史、宗教信仰、文化习俗等方面的内容,是家族历史、文化、生活的标本。

族谱中,除了列出世系表之外,更加注重对祖先的纪念。

例如,在谱中对于先祖的事迹进行描述,从中展现出先祖的文化境界、人格魅力、抱负精神等等;同时,还体现出祖先对家族的关爱和家族生活的支持作用,这些文字记录代代传承下来,成为家族文化精神的一部分。

通过四川宣汉覃氏族谱的研究,我们可以了解到覃氏族人的宗教信仰,例如佛教、道教以及基督教等等。

此外,在族谱中还刻有祖先的名言名句、箴言警句等等传统家训。

覃氏族人历来非常注重家族的传统文化和家族规矩,传统礼教对于家族成员的行为和处世方式起到了至关重要的作用。

因此,在族谱中也可以看到覃氏族人在不同历史时期的传统礼仪和规矩,例如祭祖、嫁娶、丧葬等等。

我们通过研究四川宣汉覃氏族谱,不难发现,家族文化传承是传统文化传承的一个重要组成部分。

家族文化传承不仅是一种家族之间的传统方式,也是世代相传的中国文化的重要组成部分。

家族文化传承,不仅仅是维系家族内部亲情、友情、人情的一种方式,也是中华文明优秀传统的一种表现。

总的来说,四川宣汉覃氏族谱是一个重要的历史文化遗产,体现了中国传统家族文化的丰富内涵。

关于唐崖土司属覃氏渊源的考证覃发扬覃柏洲关键词:唐崖土司覃氏渊源考证摘要:关于咸丰县唐崖土司属覃氏的渊源,依照唐崖土司属《覃氏族谱》及民间流传,众口纷纭。

有的说是“蒙古族的后裔”,有的说是“更名换姓”而来(由“谭”“去言为覃”)。

专门是 2001年以来,有的专著和论文(注)以唐崖土司属《覃氏族谱》中的少量蒙古语遗存,通过他们的分析推论,对唐崖土司属覃氏的渊源作出了唐崖土司属覃氏(以下简称“唐崖覃氏”)的远源是巴人“廪君蛮”五姓中的“瞫”氏,其近源是元朝铁木乃耳后裔率领的一支蒙古族,即“唐崖覃氏是蒙古族后裔”的结论。

本文通过大量的文献资料,对唐崖覃氏的渊源作了从头考证,现把从头考证的依据和结论写在那个地址,诚恳地与有关专家和唐崖覃氏族人商议。

2001年以来,有的专著和论文以唐崖土司属《覃氏族谱》中的少量蒙古语遗存,通过他们的一番分析推论,对唐崖土司属覃氏的渊源作出了唐崖土司属覃氏(以下简称“唐崖覃氏”)的远源是巴人“廪君蛮”五姓中的“瞫”氏,其近源是元朝铁木乃耳后裔率领的一支蒙古族,即“唐崖覃氏是蒙古族后裔”的结论。

本文对以上结论进行了认真探讨,通过大量的文献资料对唐崖覃氏的渊源作了从头考证,旨在进一步澄清唐崖土司属覃氏的渊源及与恩施州境内的其他土著覃氏的关系,因此得出了与上述结论完全不同的结论。

一、鄂西土著覃氏与巴人“廪君蛮”五姓中的“瞫”氏,没有“对应关系”鄂西土著覃氏(包括唐崖覃氏)与巴人“廪君蛮”五姓中的“瞫”氏没有“对应关系”。

关于巴人“廪君蛮”五姓之说,源于《世本》、《后汉书·西南蛮夷传》等典籍中的记载。

相关的事项是:“廪君蛮”发源于武落钟离山的赤黑二穴,有巴氏、樊氏、瞫氏、相氏、郑氏五姓。

其中巴氏子务相以“掷剑于穴”、“浮土船于水”的方式,取得“君长”之位,又战胜了“盐水女神”,终于“君乎夷城”,号为“廪君”,其所属部落,在史籍中多数称为“廪君蛮”。

依照上述记载,稍有一点历史常识的人都明白,那时的“巴人”尚处于“自相君长”的原始社会的中末期,即从母系氏族公社向父系氏族公社过渡的时期,巴氏子务相为代表的是父系氏族部落,盐水女神为代表的是母系氏族部落。

辨明始祖和姓前源流及编总谱的个人看法曾有朋友问我:族谱中为什么称始祖和开基祖都是“一世”?始祖和开基祖的区别在哪里?我觉得,这很可能是许多初次接触族谱的人都有的带具疑惑性的问题。

这位朋友的提问确实很有趣,因为我也曾经这样“幼稚”过。

所以我觉得有必要回答朋友的问题,先向这些朋友普及一下读谱所必须的相关知识,然后再谈谈如何辨明始祖和姓前源流及对编总谱的个人看法。

一、关于“始祖”和“开基祖”首先,让我们先了解一下我们的祖先。

什么叫祖先?所谓祖先,指的是已故的辈分比我们高的前辈。

对于历代祖先,有一个称呼问题,往往被我们忽视了,这就是,姓前祖先和姓后祖先。

姓前祖先和姓后祖先的分界点,就在姓氏始祖这里。

华夏始祖有两个:炎帝和黄帝。

“炎黄”是我们这个“民族的始祖”。

在四五千年前的古代,炎帝是姜姓部落的始祖,黄帝是姬姓部落的始祖,这两个部落均居住在今陕西一带,曾结成同盟且世代通婚。

华夏有成千上万个姓氏,但追根溯源,各姓族谱的记载皆始自炎、黄二帝,都是“炎黄”的后代,故我们通常自称是“炎黄子孙”。

既然我国有成千上万个“姓氏”,就必然有成千上万个“姓氏始祖”。

而且一个姓氏可能会有多个不同血缘的源流(即一姓多源),则每个“源流”都必然有一个始祖(而且是该源唯一的始祖)。

因此,一个多源的姓氏就会有多个始祖,尤其是那些大姓,几乎都是有多个源流也就有同样多个始祖的。

对此,我在《再谈姓氏的源流和始祖》中已经做了详细的说明。

所谓姓氏“始祖”,就是指本源立姓的第一人。

我是这样对姓氏始祖进行定义的:“因为某个原因,选择了既不随父姓也不随母姓而是改为第三姓的那个人;而且他的后代也沿用该第三姓,他就是第三姓的启姓始祖”(见《浅议<中华鍾氏宗谱>的编纂》)。

因为他是此源的启姓之人,族谱便称其为立姓的“一世始祖”(注意,他不一定是该姓的第一个立姓人,但肯定是该源的唯一立姓人。

对于一个多源的姓氏,该姓的第一个立姓人,肯定就是该姓立姓最早最远的那一源)。

秦家村简史【序】元末明初,本村始祖秦臻由甘肃天水迁来此地居住,距今已五百余年,世世代代,繁衍生息,子孙已二十余代。

村民们靠着自己的聪明才智和勤劳双手,披荆斩棘,开拓进取,创造了自己的繁荣文明和光辉历史。

建村以来,经历了三个朝代(明、清、中华民国),渡过了三种社会形态(封建社会、半封建半殖民地社会、新民主主义社会),到达社会主义初级阶段,见证了历史的足迹,历尽了自己的艰辛。

从日出而作,日落而息,面朝黄土背朝天的自给自足小农经济,走上了现代化的康庄大道;从靠天吃饭,广种薄收,半年糠菜半年粮,到科学种田,粮食产量不断翻番,衣食无忧;从深沟吃水,窑洞穴居,到自来水流进锅里头,平房楼房拔地而起;从老牛烂车疙瘩绳,肩挑驴驮,到柏油路修到家门口,农业机械化耕作,汽车、摩托车逐渐普及;从文盲充斥到普及九年义务教育,大学生、研究生、各种专业技术人员层出不穷。

特别是旧村改造,新村建设,村容村貌焕然一新,成为省、市、县先进典型。

所有这些变化,使秦家村这棵根植于历史沃土上的参天大树根深叶茂,伟岸挺拔,欣欣向荣。

值得关注的是产业结构调整,果业生产稳步推进,生猪养殖异军突起,劳务输出成效明显;农民收入大幅提高,真正做到了户户生活富裕,人人笑逐颜开。

试问历史上哪一个所谓的“太平盛世”可与现代相比?秦家村发展变化,无不渗透着全体村民的心血和汗水,无不体现着党的英明领导和改革开放的胜利成果,无不充满着历届各级干部的倾心努力和卓越贡献。

盛世修史,此次编写村史的一个重要目的就是传承历史文化,展示改革开放成果,弘扬传统村风,振奋村民精神。

秦氏子孙应在村党支部、村委会的坚强领导下,承前启后、面向未来、凝心聚力、秣马厉兵,为建设和谐幸福的新秦家而不懈努力!【村源流史】秦家村位于张洪镇政府以东约2公里处,该村历史源远流长,民风淳朴,民众勤劳勇敢,在旬邑这片沃土上,是数得着的文风村,曾被赞誉为“上有三水唐家,下有张洪秦家”。

据秦氏家谱记载:“古代以秦为姓的裔人居住在今甘肃天水县,约元末明初,他们由甘肃天水移居三水县,因此地当时住有彭、程二姓,而得名彭程村”,后彭、程二姓渐趋沦没,秦氏家族繁盛,为启迪后人树立远大理想、事业有成,改彭程为鹏程。

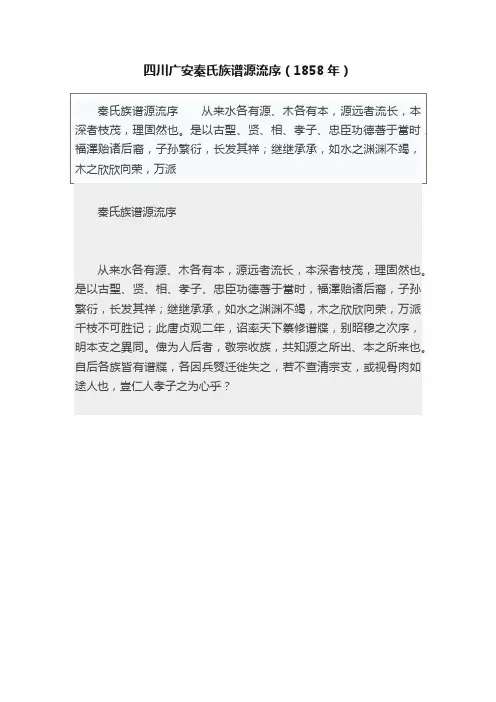

四川广安秦氏族谱源流序(1858年)四川广安秦氏源流序(咸丰八年版)残片我秦氏系出颛顼派衍,伯翳自佐禹治水有功,钦赐秦氏后中潏居西戎以保西陲。

十世孙大骆生二子,长子名成、次子非子,事周孝王,養马于汧、谓之间,马大繁息孝王,钦封附庸而邑之。

秦至宣王时,犬(狄)戎滅成之族,宣王遂命非子秦仲为大夫,诛西戎未克,及幽王为犬(狄)戎所弑。

平王东迁,秦仲、孙襄公以兵送之,王封襄为诸侯,命能逐犬(狄)戎即有歧丰之地,襄公遂有周西都畿内八百里,至元孙德公,又徙于雍越。

战国荘襄,而我秦氏愈大,本支俞繁矣。

自汉晋唐宋元明至我国朝历代台阁、宰辅,文臣武将,以忠孝廉洁著于史册,光我家乘者,炳炳烺烺难以枚举;但水木各有源本,考據未確、不敢妄引。

四川广安秦氏源流序(咸丰八年版)残片唯我本支世居南京马船湖(铺),至宋太祖登极(基),奉旨迁江西吉安府太和县鹅掌大洲(邱);居耕三百余载,螽斯蜇蜇、瓜瓞绵绵。

至大明,始祖秦公通甫八一、係甲子科進士,授湖广万高县正堂,居官廉明清洁,卒于仕;二世祖盟公号万九郎亦孝廉与妣氏唐随任于归故址,奈路遥远。

至吾祖八一,乃迁永州府零陵县崇文乡朱(居)仁里安厝白公(果)山、大坡甸,续买朱江溪、小江边、茅坑塘、摇头鋪、毛江桥、鹰山岩、油草塘九处为业,分作六大村,阳分阴共历有十代,人才济济、富贵绵绵。

至清朝康熙三十六年,西蜀平定,有旨填蜀。

我始祖八一公嫡派自希(尚)、大、明、宗四辈先后来蜀普遍川省,但各居一方,人繁户众势难清查,第将我祖亲族支派来川落业阖族各房敬録列于左:大房秦明憲公、明高公落业廟子沟。

明科公落业何家沟。

千二房大校公落业尖山脚下、漆家沟。

大定公落业端公塆、江屋揙。

千三房大兾公落业河堰口。

相普公落业月山坎下。

千四房大发公落业双鱼石、赵家沟。

大芬公落业冲天寺、周家坝、石堰塘、龚家塆、渠县李家塆。

大诰公落业三塆里、重石岩、狮子沟。

大能公落业刘伯坪。

明彝公落业漆家沟。

明耀公落業李炳林、洪土地。

千五房希華公子孙長房大懲公落业李炳林、张家湾。

广东番禺南岗秦氏(宋丞相秦桧之裔孙)据旧谱载:秦桧侄秦焕在南宋时即已徙居无锡了。

广东番禺南岗秦氏,系江南省常州府无锡县宋丞相桧祖之裔孙,在南宋时做官从常州府无锡县徙居广东广州。

说明无锡区域内应有秦桧侄子秦焕之后裔存在,也有嗣子秦熺直系后裔存在,无锡市内秦氏不应全是少游公后裔。

至少在无锡区域内应有少游公后裔与秦桧子侄秦熺秦焕后裔几个派别的秦氏宗亲存在,因秦焕比秦惟祯瑞五公早定居无锡好几十年,按常规其后裔人数不会少的。

(宋)诸路走马承受公事曾用名,政和六年(1116)改,至靖康元年罢,复称走马承受公事。

《宋史·职官志》七《走马承受》:“明年,改为廉访使者。

”清徐松《宋会要辑稿·职官》四一之一三○:“政和六年七月十三日,诏改诸路走马承受公事为廉访使者。

”南宋宁宗嘉定年间(1208—1224年)秦观公的第九世孙秦宪公由常州无锡县(今无锡市)迁广东南雄珠矶巷,为岭南秦氏宋代开基始祖,至今已传29氏。

秦宪公生悦会公,悦会公生仕濂公,仕濂公(秦观第十一世孙)字达清,号澄庵,配陈氏,于南宋理宗淳祜年间(1241—1252年)由南雄珠矶巷迁广州番禺县南岗村(今广州市黄埔区南岗村),为南岗宋一世祖,理宗淳祐年间是(1241~1252年)。

广州南岗宋一世祖秦仕廉公(秦悦会之次子),按广州南岗旧谱记载是南宋嘉熙中登仕籍,官至枢密院,于宋淳祐间定居番禺(今黄埔区)南岗。

南宋嘉熙是1238年左右,理宗淳祐年间是(1241~1252年)。

在历代纂修秦氏家谱中,由于某些分支修谱人妄自尊大、违背历史、盲目攀高枝,成为追星一族,在修订家谱出现这样或那样问题是不奇怪的。

同时,也存在鱼目混珠不是少游公的后裔,却靠着观公名号挂线,造成良莠不齐、张冠李戴。

本着以史为鉴,尊重历史传承,也希望通过秦少游家谱学术研究会,以学术论文的方式进行探讨,然后,由各支修谱人确认后,作适当修改,恢复原来世系源流称号!=============================广州南岗明嘉靖谱(明万历二十七年重修、清乾隆十年三修)广东中山市大柏山秦氏谱誌南宋这些从无锡迁移出去的秦宪子孙是秦桧后裔,那么说明当时在无锡地区是有一个秦桧后裔聚集地的。

学校代码: 10663学号:150****0130贵 州 师 范 大 学硕 士 学 位 论 文汉语国族姓氏用字历时考察八则 Chinese national name words eight is forinspection专 业 名 称:汉语言文字学专 业 代 码:050103研 究 方 向:文字学申 请 人 姓 名:蒋娟导师姓名(职称):吴国升(教授)二零一八年四月一日目录内容提要 (I)Abstract (III)绪论 (1)一、选题意义 (1)二、以往学者对姓氏的研究综述 (1)三、研究主旨、专题设置及章节安排 (3)正文 国族姓氏用字的历时考察 (6)一、廖 (6)二、趙 (12)三、邾 (18)四、徐 (27)五、鄧 (35)六、鄭 (45)七、邿 (52)八、番 (58)结语 (66)参考文献 (69)攻读硕士学位期间发表论文情况 (70)学位论文原创性声明和关于学位论文使用授权的声明 (71)致谢 (72)内容提要中华姓氏文化源远流长、博大精深,历来关于姓氏溯源及文化研究的成果十分丰富,本文则转换视角,并依据出土文字资料与传世文献,具体梳理了廖、趙、邾、徐、鄧、鄭、邿、番八个姓氏的历时用字情况。

在前人关于姓氏起源、发展、演变研究基础上,进一步探讨八个国族姓氏的变化及其原因,并着重探讨与该姓氏有关的字形以及其间的关系。

八个姓氏的主要用字情况如下:“廖”姓(严格来说当是“廖”氏),西周春秋时用“蓼”记录,春秋时用“鄝”记录,春秋晚期用“飂”记录,汉代开始用“廖”记录。

其中,“蓼”、“飂”、“廖”字当是借字记录;“鄝”字当是从“翏”增添“邑”旁所分化出的专用字;后世文献用“廖”记录。

国族氏名{趙},春秋时期始见。

用“肖”记录当属假借;“”当为从“肖”增添“邑”旁的专用字;用“趙”记录当属假借;“赵”属“趙”的简体,为现代通用。

国族氏名{邾},西周早期假借“”字记录,西周晚期用专用字“邾”字记录。

江汉汉川马氏扶风堂续修宗谱序一、续修马氏宗谱序家之有谱犹国之有史,史者国之宪也,谱也家之乘也。

国无史则千载之兴衰得失,人才之优劣无从而定。

家无谱则历代世系宗派后嗣之长幼尊卑无据可证,故续修宗谱承上启下尤为重要。

我马氏宗谱自周赧王四十五年即公元前二百六十九年,一世祖奢公受封为马服君许历为国尉,因以为氏马之肇姓由公始也。

世居邯郸,至三世兴公,秦灭赵,秦封武安侯,又由邯郸迁居咸阳。

越秦汉以迄今,其世系源流历历可考皆,因人才辈出,代不乏人,以致源源本本,永世弗替也。

后自远祖必亨公由江西吉安府吉水县铁树宫洗马池于明末官于湖北荆州,寓居江陵之沙市河街小东关。

后世徙居沔阳之玉沙。

天门之半读湖,皆必亨公后裔迨六十七世谊公妣危氏生子七,我大成公行二,在明末迁徙沔阳之分支之地也,但在明末兵荒马乱,历谱化为灰烬,加之徙迁四处,众居住下新洲今脉旺马集,里,落而辄忘生死者繁,岁月、葬墟远而难考,为溯根求源,我十世祖东村公不畏辛苦,远查近访,历经几寒岁月,于道光九年新辑谱编成功。

后虽经二次续修,但其中遗漏甚多,加之续修年代间隔长,人丁蔓及四处,居地星散,若不珠联壁合续修,则恐代远年湮,愈传而愈疏,愈疏而愈紊,后之子孙将不知谁是谁支,孰属孰祖亲,不知其亲疏者愈疏矣,于是后之来裔则将待骨肉若秦越,视同宗如路人~辛未春,各支贤达,趁人处盛世,年逢大有,共树续谱订派,人志同展孝思敬宗之忱,责成我等负此重任,东奔西走,南联北串,约各支而归一本,议派兴规,正本清源,同宗共序,存旧更新,了如指掌,我南北亲人阅斯谱尽收眼,底查派系,尊卑分明,岂不益欤,是为序。

十八世孙贵烈焕炳氏敬叙二、马氏续修宗谱序夫国有史,农有乘务,存其信,不存其疑也。

旧因频年奇水兵燹非断也,惜吾族家史己历数百年,家乘失传次莫可悉,故老者传闻异词,弗敢以疑似淆昭穆谱者何,止追宗而下贻子孙也。

盖时代不无移易,必谱牒修之。

而后,前之祖宗后之子孙不至混淆泯没。

前后攸关,岂无细哉,谱非修则不明,不明则族而非知其族之史也。

秦姓起源|秦姓的由来-湖南沅江秦氏四修族谱二十九卷,首一卷、末一卷,(民国)秦钟运等主修,1939年木刻活字本。

秦氏通谱二十四卷,首一卷,(民国)秦武燮主修,1921年木刻活字本。

合川市四川秦氏联宗大谱不分卷,(现代)秦定光等修,1998年木刻活字本。

江苏无锡锡山秦氏宗谱十二卷,著者待考。

江苏无锡锡山秦氏宗谱十二卷,首两卷,(清)秦瀛纂修,清嘉庆二十四年(公元1819年)木刻活字本十二册。

现收藏在中国社会科学院历史研究所图书馆。

江苏无锡锡山秦氏宗谱十二卷,首一卷,(清)秦兰枝、秦尧曦等重修,清同治十二年(公元1873年)活字本。

现收藏在中国国家图书馆、中国历史博物馆、人民大学图书馆、辽宁省图书馆、苏州大学图书馆(残本)、日本、美国。

江苏无锡锡山秦氏宗谱十二卷,首三卷、末一卷,(民国)秦光磊、秦敦世纂修,民国十五年(公元1926年)活字本十七册。

现收藏在中国社会科学院历史研究所图书馆、河北大学图书馆。

江苏无锡锡山陡门秦氏宗谱十卷,(清)秦世镕、秦世铨编,清光绪三年(公元1877年)(跋)木刻活字本十六册。

现收藏在日本、美国。

浙江慈溪慈水秦氏宗谱六卷,首一卷,(清)秦近水纂修,清嘉庆十九年(公元1814年)手抄本六册。

现收藏在吉林大学图书馆。

浙江慈溪秦氏宗谱二十八卷,(民国)秦祖泽纂修,民国十五年(公元1926年)活字本二十八册。

现收藏在中国国家图书馆、中国社会科学院历史研究所图书馆、浙江省宁波市天一阁文物管理所、美国。

浙江绍兴会稽秦氏族谱不分卷,(清)秦启烶修,清乾隆十六年(公元1751年)秦氏石研斋手抄本。

现收藏在北京大学图书馆、美国。

浙江绍兴会稽秦氏宗谱不分卷,(清)秦基续纂,清宣统三年(公元1911年)石印本二册。

注:秦金鉴首辑於咸丰元年。

现收藏在中国家谱网站。

浙江常山定阳秦氏宗谱三卷,(民国)秦新喜、金淘等重修,民国九年(公元1920年)木刻活字本(序)。

现收藏在浙江省常山县龙尧乡棋盘山村。

关于对“汉川秦氏族谱”的考证

关于汉川秦氏族谱资料考证

经查南昌棠溪秦氏大成宗谱记载:

一、项岭支族裔孙 叔光(十三世)子 季锭(十四世)孙 友

亨(十五世)名泰 字吉元 號蓮渚 出居湖廣漢陽縣

娶楊氏 生子四 正身 正心 正性 正情

尊師重道訓後傳經以次子正心名聚奎貴贈通議大夫順天府

府尹楊贈太淑人友誥封勅命載譜夫婦生殁俱載漢陽本籍

氏塟滁郷拜舍癸丁向

二、沥下支族裔孙 伯齢(十二世)子 叔本(十三世)孙季

佒(分枫林支族十四世) 名京 行收四 娶龔氏 生子三

友濂 友源 友漢 友源友漢出居湖廣团峰鎭

明宏治六年1493癸酉八月廿五日吉時生

氏於 明宏治十八年1505乙丑四月初二日丑時生殁塟俱未

詳

三、南昌棠溪秦氏字派(11—25世):本、伯、叔、季、友,

正、廷、文、司、大,一、应、来、惟、曰……

经考证:

1、汉川秦氏族谱载:本支自南昌棠溪秦氏迁徙。

2、与汉川秦氏族谱载:光、聚奎、季定 人名相符。

3、与汉川秦氏族谱载:伯、季、友,正、廷、文、司,大、

一、应、来十一字派相同。

4、沥下支族分枫林支族友源、友漢出居湖廣团峰鎭待考证。

5、其他人名还需要进一步考证。