周围性面瘫的综合性治疗方法

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:2

面瘫最新-(多应用版)1.药物治疗:目前,药物治疗是面瘫的主要治疗方法之一。

常用的药物包括脱水药、B族维生素、糖皮质激素和抗病毒药物等。

这些药物可以减轻炎症反应,促进神经修复,并减少并发症。

2.针灸治疗:针灸是传统的中国治疗方法,已被广泛应用于面瘫的治疗中。

近现代临床应用表明,针灸对面瘫有满意的疗效。

针灸治疗通常与药物联合使用,可以缩短病程,减少并发症。

3.物理治疗和康复训练:物理治疗包括理疗和面部康复训练,这些方法有助于恢复面部肌肉的功能。

物理治疗通常在急性期后开始,以促进面部肌肉的恢复和功能重建。

4.脉冲射频治疗:近年来,脉冲射频治疗成为面瘫治疗的新选择。

这种方法适用于面神经解剖学损伤的FNP及其伴发的连带运动、面部神经微卡压综合征等疾病类型。

脉冲射频治疗的优势在于其精准性和对周围组织的最小损伤。

5.抗生素和抗病毒治疗:对于急性周围性面瘫患者,尤其是高风险莱姆病患者,在等待检测结果时即启动抗生素治疗。

所有患者均应使用激素治疗,严重面瘫者还应使用抗病毒治疗。

总的来说,面瘫的治疗方法多样,包括药物治疗、针灸、物理治疗和康复训练、脉冲射频治疗等。

治疗的选择取决于患者的具体情况,包括面瘫的类型、程度和病因。

中西医结合的治疗方法在改善预后方面显示出优势。

对于患者来说,及时就医并遵循医生的治疗建议至关重要。

在上述提到的面瘫治疗方法中,中西医结合的神经修复治疗是一个需要特别关注的细节。

这种治疗方法结合了传统中医和现代医学的优势,为面瘫患者提供了一种全面且有效的治疗方案。

中西医结合的神经修复治疗中西医结合的神经修复治疗主要依赖于中医的整体观和辨证论治原则,以及西医的精确诊断和针对性治疗。

这种方法不仅关注症状的缓解,更注重病因的治疗和患者整体功能的恢复。

中医治疗中医治疗面瘫的方法主要包括:1.针灸治疗:针灸通过刺激特定的穴位,可以调节人体的气血运行,促进面部肌肉和神经功能的恢复。

常用的穴位包括攒竹、阳白、四白、地仓、颊车等。

针药结合治疗周围性面瘫1.2 症状与体征以饮水或漱口不便,一侧口角漏水,继之发现口眼歪斜,发笑时更明显为主症,部分患者兼有一侧面部麻木、板滞,或兼有迎风流泪,眼睛干涩,或兼有耳后、耳下及面部疼痛,体检:口角向健侧上方歪斜,患侧鼻唇沟变浅甚至消失,患侧额纹变浅或消失,不能作皱眉、蹙额、示齿、鼓颊、吹口哨等动作,眼睑闭合不全,部分患者耳后乳突压痛,所有患者血压正常,伸舌不歪,病理反射均为阴性。

2 治疗方法2.1 药物治疗早期采用5%GS 250ml、利巴韦林0.5、地塞米松5mg静脉滴注,每日一次,连续用药5天。

2.2 针灸治疗(1)取穴:一组:睛明、攒竹鱼腰、太阳、承泣、下关、地仓、夹承浆、双合谷、双太冲;二组:阳白鱼腰、迎香、四白、颊车、翳风、牵正、人中、承浆;(2)针刺方法:上述二组腧穴按疗程轮流选取,采用0.5-1.5寸毫针刺,行针得气后,选用G6805-2型电针治疗仪,将电针治疗仪的输出线分别接在攒竹、地仓、合谷、太冲,颊车、阳白、翳风、承浆穴上,输出量以患侧面部肌肉收缩、病人舒适为度,后可逐渐增加刺激量,每次通电30分钟,7次为一疗程。

3 疗效标准痊愈:面容及面部肌肉运动机能完全恢复正常,未留后遗症;显效:面容及面肌运动机能基本恢复,但额纹、闭目、示齿3项指标中有部分未完全恢复正常;好转:面容及面部肌肉运动较以前有所好转,但额纹、闭目、示齿3项均未恢复正常;无效:经4疗程后病情无改善。

4 讨论面瘫,祖国医学早在《内经》就有记载,如《灵枢·经筋篇》记载:“足阳明之筋……卒口僻。

”张仲景《金匮要略》记载“贼邪不泻,或左或右,邪气偏缓,正气引邪,歪僻不遂”,隋巢元方《诸病源候论》风口歪候记载:“风邪入于足阳明、手太阳之经,遇寒则筋急引颊,故使口歪僻,认为此病是内因身体虚弱,即邪之所凑,其气必虚,外感风寒及外伤等所致。

周围性面瘫,又称面神经麻痹,现代医学认为:本病发病急速,多是面神经因急性炎症发生面肌运动麻痹,与病毒感染有关,炎症使供应面神经的血管受刺激发生痉挛、缺血、水肿,又因受狭长骨质面神经管所限,使面神经受压而出现面肌运动障碍所致,周围性面瘫有别于中枢性面瘫,中枢性面瘫,即面神经中枢瘫,又称为面神经核上瘫,其病变部位在面神经核以上,多由于中央前回下部皮质或皮质脑干束任何一处损伤所造成的面部表情肌瘫痪,其临床表现为对侧面下部表情肌瘫痪,对侧鼻唇沟变浅或消失,口角向健侧上方歪斜,但两侧额纹存在,眼睑闭合正常,皱眉、蹙额活动正常,颅脑CT可发现颅内出血或缺血病灶。

针灸治疗周围性面瘫文献研究周围性面瘫是一种常见的神经系统疾病,表现为面部肌肉瘫痪、口眼歪斜、不能皱眉、鼓腮等症状。

针灸作为一种非药物治疗方法,在近年来越来越受到。

尽管针灸治疗周围性面瘫的临床实践和研究不断增加,但其治疗效果仍存在争议。

本文旨在通过梳理和分析相关文献,评价针灸治疗周围性面瘫的研究现状和方法,为进一步研究提供参考。

在过去的研究中,针灸治疗周围性面瘫的主要方法包括电针、温针、穴位注射等。

研究结果表明,针灸治疗周围性面瘫具有一定的疗效,但不同研究结果存在差异。

一项随机对照试验表明,针灸联合药物治疗周围性面瘫的疗效优于单纯药物治疗,且随访6个月至1年,复发率较低。

然而,也有研究认为针灸治疗周围性面瘫的疗效与安慰剂无差异,甚至可能引起不良事件。

因此,针灸治疗周围性面瘫的疗效仍需进一步探讨。

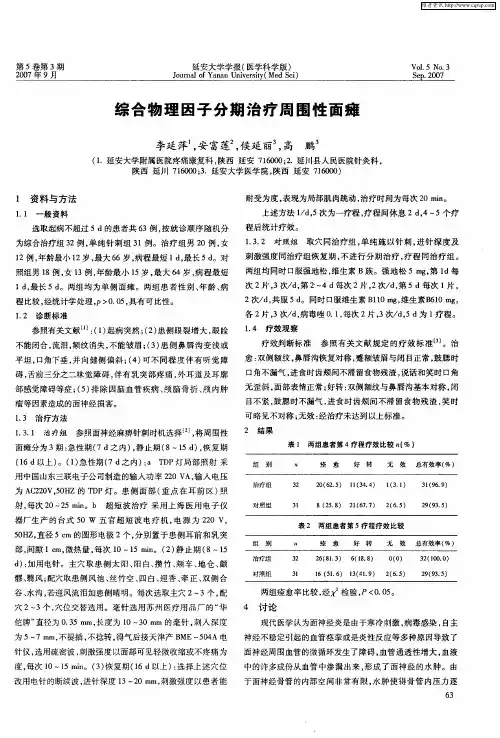

本次研究采用随机对照试验设计,共纳入60例周围性面瘫患者。

患者被随机分为针灸组和对照组,每组30例。

针灸组接受电针治疗,每周3次,共治疗4周;对照组接受安慰剂治疗。

治疗前、治疗后及随访期间收集患者的临床症状、生活质量等数据,并进行统计分析。

经过4周的治疗,针灸组患者的临床症状明显改善,口眼歪斜、不能皱眉等症状均有显著好转。

对照组患者无明显改善。

随访6个月至1年,针灸组复发率较低,仅为0%,对照组复发率为7%。

在安全性方面,针灸组有2例出现轻度皮肤过敏反应,对照组无不良反应报告。

本研究表明针灸治疗周围性面瘫具有较好的疗效,能够显著改善患者的临床症状,提高生活质量。

针灸治疗周围性面瘫的优点包括非药物治疗、副作用小、复发率低等。

然而,也存在一些不足之处,如部分患者对针灸治疗存在恐惧心理,可能影响治疗依从性;同时,针灸治疗的疗效可能受操作者技术水平等因素影响。

在今后的研究中,需进一步探讨针灸治疗的最佳方案和技术参数,以增加其临床应用的可靠性和普及性。

本研究未对针灸治疗的作用机制进行深入探讨。

未来研究可以针灸对周围性面瘫患者神经生理学指标的影响,如面部肌肉电活动、神经传导速度等,以更全面地了解针灸治疗的效果和作用机制。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢周围性面瘫的治疗治疗方法

导语:面瘫是由于一种面部神经的问题,很容易患上的患者会出现口歪眼斜,就像中风了一样那么面瘫,给人带来的后果非常大是你说有的朋友们会在吃饭

面瘫是由于一种面部神经的问题,很容易患上的患者会出现口歪眼斜,就像中风了一样那么面瘫,给人带来的后果非常大是你说有的朋友们会在吃饭,上面无法解决的困难,那么周围性面瘫的治疗方法大家又知道多少呢?

周围性面瘫是面肌麻痹最常见的一种,其表现为同侧面部所有表情肌的迟缓性瘫痪,面神经受损部位在面部经神经核或面神经核以下。

1.病因治疗明确病因者,首先病因治疗,兼顾面瘫治疗。

2.药物治疗贝尔面瘫,耳带状疱疹等,常用糖皮质激素,血管扩张剂,维生素B1、B12,三磷酸腺苷等。

有感染病史的加用抗病毒药物或抗生素治疗。

3.辅助治疗

(1)针刺疗法常选穴有:地仓、阳白、颊车、下关、鱼腰、四白、人中、合谷、风池、迎香等。

每日1次或隔日1次,可交替取穴。

(2)局部理疗可用热敷患侧,每次15min,每天4次,或局部红外线理疗,以促进血液循环,加快炎症吸收。

4.手术治疗对外伤引起的面神经离断,应及早行面神经吻合术、神经移植术等治疗。

病史较长,各种方法均无效时,可考虑面部整形修复容貌。

以上我们了解了周围性面瘫的治疗方法,一般来说这种情况都会出现嘴巴歪斜无法进行饮食等等的一些症状,这些症状给人带来的后果非常的严重,建议大家要积极的治疗防止病情出现后遗症。

预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏。

面瘫的治疗方法面瘫的症状一、对患者进行一些局部的理疗同时还包括进行手术治疗,局部理疗时治疗面瘫疾病一种比较常见的.治疗手段,面瘫的时候,热敷面瘫的一侧,每天热敷四次每次坚持20分钟,这样可以加快血液循环,消除炎症。

手术治疗方法也比较常用,一般常见于外伤引起的面神经离断患者,通过神经移植术等手术方法进行治疗。

二、选用针灸和按摩这属于中医治疗的一种,往往对患者疾病的治疗有比较好的治疗效果,首先要找专业的中医,针刺患者的合谷、风池、翳风和下关等穴位,注意强度要适中,以患者不出现发紧最适宜,防止影响面面瘫的正常恢复。

同时要注意按揉,针灸配合按揉的效果更好,可以有效地改善麻木感,更有利于促进面瘫的恢复。

三、对患者进行面部表情的康复训练患者疾病的恢复往往缺乏不了日常生活中的一些康复训练,除了针灸按揉等治疗,患者也可以同时自己就行康复训练,尤其是早期的面瘫通过自我康复治疗的效果会更好。

在训练的时候,可以做出抬头、耸鼻、努嘴、闭眼、皱眉头、示齿、吹气、鼓起腮帮等一系列的动作,每天坚持半个小时的自我康复训练,这对于面瘫的及早康复十分有利。

面瘫的治疗方法面瘫的症状表现一:中枢性面瘫。

于颜面上部的肌肉并不出现瘫痪,因之闭眼、扬眉、皱眉均正常。

面额纹与对侧深度相等,眉毛高度与睑裂大小均与对侧无异。

中枢性面神经麻痹时,面下部肌肉出现瘫痪,即颊肌、口开大肌、口轮匝肌等麻痹,故患者于静止位时该侧鼻唇沟变浅,口角下垂,示齿动作时口角歪向健侧。

中构性面神经麻痹时,颜面不对称并不明显,移行于面肌痉挛者极为罕见。

中枢性面瘫往往伴有偏瘫之其他体征,如腱反射异常、Babinski氏征等。

面瘫的症状表现二:周围性面瘫。

引起病灶同侧全部颜面肌肉瘫痪。

也就是说,上下部面肌都发生瘫痪,由于眼轮匝肌麻痹,故眼睑不能充分闭合,闭眼的同时眼球上窜,在角膜下缘露出巩膜带(贝尔氏征)。

患者闭嘴时,颊肌极为松驰,故口角下垂,船帆征阳性。

抬眉受限,额纹变浅或消失,眉毛较健侧低,睑裂变大,内眼角不尖,眼泪有时外溢。

周围性面瘫和中枢性面瘫的区别周围性面瘫和中枢性面瘫都是指面部肌肉的运动功能受损导致的面部瘫痪症状,但它们的病因和表现有一些明显的差异。

下面将对这两种面瘫进行详细解析。

1. 定义和病因周围性面瘫是由于面神经损伤引起的面部肌肉运动障碍,通常是由于颅面骨折、炎症性病变、病毒感染、中耳手术或其他手术等因素引起。

周围性面瘫通常是单侧的,表现为整个半边面部的肌肉运动受损。

中枢性面瘫是由于面神经核或其传出路径损伤引起的面部肌肉运动障碍。

中枢性面瘫通常是双侧的,瘫痪程度可以各不相同。

中枢性面瘫的常见病因包括中风、神经系统炎症性疾病、肿瘤、脑损伤等。

2. 症状和表现周围性面瘫的主要特点是病变发生在面神经本身或其周围的组织,通常表现为瘫痪面部相应一侧的肌肉。

病人在笑容、眨眼、闭眼、吹气和吮吸等面部表情和动作方面会出现明显的障碍。

病人可能出现眼睑无法紧闭、口角下垂、额部起纹少等症状。

中枢性面瘫的特点是病变发生在中枢神经系统,如脑干、皮质和神经传导路径等。

病人表情和动作受限于整个一侧的脑功能受损,但通常不会完全瘫痪。

病人可能出现口角下垂、闭合眼睛困难、面部表情不自然、舌肌偏斜等症状。

3. 治疗方法周围性面瘫的治疗方法主要包括药物治疗、物理治疗和康复训练。

药物治疗可以采用激素、抗病毒药等药物来缓解症状和促进神经恢复。

物理治疗可以包括热敷、按摩和肌肉放松等手段来减轻面部肌肉紧张和促进血液循环。

康复训练可以通过面部肌肉运动训练、面部表情训练等技术来加强面部肌肉的功能恢复。

中枢性面瘫的治疗方法较为复杂,需要考虑病因、病情和病人的个体差异。

一般来说,中枢性面瘫的治疗主要包括病因治疗、康复训练和针灸推拿。

病因治疗可以包括手术、药物和物理治疗等方法。

康复训练主要是通过针灸、推拿、理疗等手段来提高面部肌肉的运动功能。

针灸推拿可以刺激穴位和经络来促进神经的再生和恢复。

总之,周围性面瘫和中枢性面瘫是两种不同类型的面部肌肉瘫痪疾病,它们的病因和表现有明显的差异。

针药并用治疗周围性面瘫体会1. 引言1.1 背景介绍周围性面瘫是一种常见的神经系统疾病,主要由于面神经受损引起的面部肌肉不同程度的运动障碍,患者面容出现扭曲、口眼失调等症状。

目前,针灸和药物并用治疗周围性面瘫已经成为一种有效的手段。

针药并用通过针灸的刺激和药物的调理,可有效改善患者的面部肌肉功能,加速神经再生,提高治疗效果。

针药并用治疗周围性面瘫的优势已经得到广泛认可,并积累了丰富的实践经验和临床效果。

在日常临床实践中,医生们需要注意药物和针灸的配合使用,遵循一定的治疗原则,以取得更好的疗效。

针药并用对于治疗周围性面瘫具有显著的有效性,未来的研究方向可以进一步探讨其机制和优化治疗方案,以进一步提高治疗效果。

2. 正文2.1 针药并用的理论基础针药并用是中医药治疗周围性面瘫的一种重要方法,其理论基础包括以下几个方面:中医药理论认为周围性面瘫的发病机制与“风、寒、湿”等外邪侵袭阳明经、足阳明经有关,导致气血运行不畅,面神经受损而致面部麻痹。

针灸作为中医药的重要治疗手段,可以调节人体阴阳平衡,疏通经络,促进气血运行,从而起到治疗作用。

药物治疗可以通过内服中药或者外敷药膏等形式,对病人进行辅助治疗。

中药可以活血化瘀,行气止痛,激活面部血液循环,达到恢复面部功能的目的。

针药并用的理论基础还包括中医整体观念,强调人体的整体性和动态平衡。

针药并用可以综合考虑患者的体质、病情特点以及外部环境等因素,提供更加全面个性化的治疗方案。

针药并用治疗周围性面瘫的理论基础是中医药的整体观念和针灸药物的治疗原则相结合,综合施治,有效调节体内气血运行,促进机体康复。

在临床实践中,针药并用已经得到广泛应用,并取得了显著疗效。

2.2 针药并用治疗周围性面瘫的优势1. 综合疗效:针灸和药物结合使用可以相辅相成,发挥彼此的优势。

针灸可以通过调节气血运行,恢复神经功能;药物可以通过内服或外用促进神经再生,加速康复过程。

2. 提高治疗效率:针药并用可以缩短治疗周期,减少患者痛苦,提高治疗效率。

增益牵正散治疗周围性面瘫周围性面瘫是一种常见的神经系统性疾病,其主要特征是面部肌肉麻痹,导致表情不自然、咬肌无力、言语困难等症状。

针对周围性面瘫的治疗方法很多,其中包括药物治疗、物理治疗、手术等。

本文将介绍一种中药方剂——增益牵正散治疗周围性面瘫的疗效及其机理。

一、增益牵正散简介增益牵正散是传统汉方药中的一种,其处方为:黄芪、白术、桂枝、甘草、人参、大枣、陈皮、丹皮、茯苓、半夏、生姜、枸杞子、蒲公英、当归、白芍等。

这些药物的配方比例以及煎煮时间都有详细规定,制成的药物可用来治疗多种疾病,其中包括周围性面瘫。

增益牵正散的主要成分可分为以下几类:1. 补益类:黄芪、人参等,具有强壮人体的作用,可提高人体的免疫力和抵抗力。

2. 消肿类:茯苓、丹皮等,可消除面部肿胀、脉管扩张等症状,改善面部血液循环。

3. 调和类:大枣、甘草等,可调和药方中各药物的作用,协同发挥治疗作用。

4. 缓解类:白芍、陈皮等,可缓解面部痛感、改善面部神经病变。

5. 抗炎类:蒲公英、生姜等,可起到抑制炎症反应,防止毒素侵袭和感染的作用。

总之,增益牵正散不仅能改善面部气血运行不畅导致的面部不适和病变,还能通过增强机体免疫力降低复发率,并通过消炎、抗炎、调和、缓解等多种作用彻底治愈肌肉麻痹使其康复。

1. 其成分中的人参、黄芪等可以增强机体免疫功能,加强机体抵抗能力,促进身体恢复。

2. 茯苓、半夏对面部麻痹所致面黄有良好的治疗效果。

3. 丹皮、甘草、大枣具有活血化瘀的作用,有助于改善面部血液循环,降低面周围组织水肿。

5. 蒲公英、生姜具有抗炎和抗感染的作用,能有效预防口腔感染和全身感染,使患者远离病情恶化。

总之,增益牵正散在周围性面瘫的治疗中,通过其多种成分的协同作用,能够达到改善患者面部病变、缓解面部不适症状、增强身体免疫功能等多种目的,从而实现全方位、全方位的治疗效果。

但需要注意的是,患者应按照医生的建议服用药物,并配合物理治疗和康复训练,以达到最佳疗效。

周围性面瘫的综合性康复治疗方法

摘要:周围性面瘫为其乳突孔内面神经非化脓性炎症所引起,病因不明任何年龄

均可发病,起病较急,主要表现为患者表情肌瘫痪,额纹消失,眼裂不能闭合,

对患者的心理有重要影响。本文主要介绍采用了通过针灸,药物,功能康复训练,

理疗等多种方法综合治疗周围性面瘫的方案。

关键词:周围性面瘫 针灸 功能康复训练 理疗

周围性面瘫又称面神经炎或贝耳麻痹,系因茎乳孔内面神经非特异性炎症所

导致的周围性面瘫。是针灸科临床常见疾病,每于冬春或秋冬之季气温突变时发

病增多,如不能得到及时正确治疗,可遗留面瘫、面神经痉挛及面部肌肉联带运

动等诸多后遗症,给患者生活及心理上带来极大痛苦。

中医学认为,特发性面神经麻痹即周围性面瘫是由于正气亏虚,外邪乘虚侵

袭面部筋脉,而致气血阻滞,筋脉缓纵不收,而致出现患侧面部筋脉驰缓,他侧

相对较强的口眼歪斜症状。传统理论认为面瘫早期不宜针灸,而现代研究结果证

实面瘫早期进行针灸治疗,具有祛风明目、通经活络之功。电针可增强针感,提

高瘫痪肌肉的兴奋性。并且过去传统治疗忽视了患者对于功能恢复的主动性,有

人通过主动和被动运动患肌以促进瘫痪表情肌肌力恢复,从而提高疗效,也提示

了促进肌力恢复在本病治疗中的重要性。缺乏系统的功能康复训练,单纯以中药

及恢复期针灸治疗,疗效较差,错过了神经恢复的最佳治疗时机,而通过此综合

治疗方法,急性期即通过电针刺激及系统的康复训练,促进面部血循环,增加血

液供应,减轻面神经水肿,同时采用中药补气祛风通络,兼以活血化瘀组方,使

病邪得去,正气得复,筋脉得养而疾病向愈,临床取得良好的治疗效果。

自2006年5月以来采用针灸、药物及功能康复训练治疗面神经麻痹60例,

取得了很好的疗效,现总结如下:

l临床资料

1.1一般资料

60例患者均为本科室2006年5月-2007年4月门诊病例,其中男性26例,

女性34例;年龄最小13岁,最大65岁,平均年龄37岁;病程最短1天,最长

5天。

1.2诊断标准

所有病例均符合《神经病学》第三版中特发性面神经麻痹诊断标准…,并排

除脑血管病、脑肿瘤及颅脑外伤、颅内感染等并发的面神经麻痹。

2治疗方法

所有病例均同时采用针灸、中药内服,面肌功能康复训练,理疗。具体方法

如下:

2.1针灸

治疗于发病早期即开始,每次于地仓、颊车、四白、阳白、攒竹、翳风、风

池、大椎、丝竹空、下关、牵正、太阳、合谷等穴中选5—6穴进行针刺,地仓

透颊车,早期用泻法,1周后用补法,每次留针20—30分钟,并加用G6805电

针仪进行穴位刺激,以加强针感来提高疗效,根据患者耐受情况而定。且可在颊

车、阳白、大椎等穴加拔火罐以增强祛风通络之疗效,隔日针灸1次,10次为1

疗程,l疗程结束休息1周续下l疗程,一般治疗l~2个疗程。

2.2中药治疗

以牵正散为主方:白附子10g,僵蚕10g,全虫6g,防风10g,半夏9g,白

芷10g,天麻10g,当归10g,川芎log,甘草6g,并随症加减。

2.3功能康复训练

患病早期开始,周围性面瘫主要累及的表情肌有额肌、眼轮匝肌、提上唇肌、

口轮匝肌等。指导患者主动训练主要是针对不同肌群的运动障碍进行训练;坚持

有效的训练可明显的提高肌群的运动功能。具体方法为:以一手固定健侧面部肌

肉,使患侧面部肌肉尽可能地做抬额、皱眉、闭目、示齿、吹哨、鼓腮等动作,

每个动作10次,从上到下循环做,大概做30分钟即可,2次/天,其后给以患侧

面部湿热敷以缓解面部肌肉的酸胀感。

2.4理疗

2.4.1急性期1—7天

治疗目的:尽早控制炎症水肿、改善面部血液循环、减少神经受压。首选采

用红外线,利用红外线的温热作用。能够明显的改善局部血液循环;消肿、消炎;

一般配合针灸使用,每次20-30分钟。其次超短波有明显的穿透效果,可以起到

消炎;改善面部的血液循环和淋巴回流;消除水肿;减轻面神经受压;加速神经

传导功能的恢复;缓解乳突部疼痛的作用。每次30分钟左右。

2.4.2恢复期8—14天

治疗目的:使神经、肌肉功能尽快恢复。超短波具有加速神经传导功能的恢

复的作用。此时加用电脑调制中频电疗法,可以起到松解肌肉粘连、促进局部血

液循环、调节血管神经功能的作用。有利于神经功能的恢复、肌肉收缩的加强、

肌肉血流循环及组织营养的改善、组织代谢能力的提高以及对神经再生的促进。

一般提上唇肌、颧肌及提口角肌对面部表情影响最大。因此,我们采用星状

电极,即对患侧额部、颧部、口角旁这些部位进行治疗。治疗中根据周围性面瘫

的程度不同电刺激强度应有所不同。一般来说,轻、中度面瘫采用较强电流刺激

疗效较好;重度面瘫采用弱电流可取得较好疗效。

分期治疗周围性面瘫,可提高治疗效果、缩短病程、减少后遗症。

3治疗结果

疗效评定标准

痊愈:面部外观双侧对称,闭目紧,口角无偏斜,亦无联带运动及面肌痉挛等现

象;

显效:静止时外观正常,面部运动时可出现轻微不对称;

有效:治疗后症状有改善,但仍伴有运动障碍,外观面部不对称;

无效:症状无改善或改善不明显。