分析老年人急性心肌梗死的临床特点及易患因素

- 格式:pdf

- 大小:240.54 KB

- 文档页数:3

病例分析急性心肌梗死病例分析【摘要】总结1例急性心肌梗死患者的护理。

住院期间密切监测患者的生命体征及生化指标的变化,给予患者个性化护理措施和优质护理服务,提高患者生命质量。

【关键词】急性心肌梗死护理[Abstract] The nursing care of 1 patients with acute myocardial infarction were summarized. During hospitalization closely monitor the patient's vital signs and biochemical indicators of changes, to give patients personalized nursing measures and quality of care services, improve the quality of life of patients.[Key words] acute myocardial infarction Nursing急性心肌梗死(AMI)是内科危重疾病之一,发病急骤,来势凶猛,临床表现主要有持续性的胸骨后剧烈疼痛、急性的循环功能障碍、心律绝对不齐、心功能衰竭、发热、白细胞计数的升高和血清心肌损伤标记酶的升高,以及心肌急性损伤与坏死的心电图特征性改变[1,2]。

常并发心律失常、泵衰竭、心源性休克,易发生心脏骤停,引起死亡。

近20多年来,急性心肌梗死的发病率逐年上升,且发病年龄趋年轻化,严重威胁人们的身体健康。

早期迅速明确诊断急性心肌梗死,降低漏诊率,恢复梗死相关血管的有效血流,从根本上防止心肌重构和改善远期预后。

作为严重威胁人类生命的心血管系统疾病的急症,急性心肌梗死患者在临床上较为多见,其发病率、死亡率日益增加[3]。

胡善联[4]等研究发现急性心肌梗死在中国发病率约为45/10万~55/10万。

AMI作为一突发、凶险、病死率高的疾病,抢救必须争分夺秒。

根据梗死灶占心室壁的厚度将MI分为两型:①区域性MI(regional myocardial infarction),亦称透壁性MI(transmural myocardial infarction),累及心室壁全层,梗死部位与闭塞的冠状动脉支供血区一致,梗死面积大小不一,多在2.5~10cm2之间。

该型梗死远比心内膜下梗死常见。

如梗死未累及全层而深达室壁2/3以上则称厚壁梗死。

②心内膜下MI(subendocardial myocardial infarction),指梗死仅累及心室壁内层1/3的心肌,并波及肉柱及乳头肌。

常为多发性、小灶状坏死,不规则地分布于左心室四周,严重者融合或累及整个左心室内膜下心肌引起环状梗死(circumferential infarction)。

??心肌梗死的原因心肌梗死90%以上是由于冠状动脉粥样硬化病变基础上血栓形成而引起的,较少见于冠状动脉痉挛,少数由栓塞、炎症、畸形等造成管腔狭窄闭塞,使心肌严重而持久缺血达1小时以上即可发生心肌坏死。

心肌梗死发生常有一些诱因,包括过劳、情绪激动、大出血、休克、脱水、外科手术或严重心律失常等。

编辑本段病理生理冠状动脉闭塞20~30分钟后,受其供血心肌即因严重缺血而发生坏死,称为急性心肌梗死。

大块的心肌梗死累及心室壁全层称为透壁性心肌梗死,如仅累及心室壁内层,不到心室壁厚度的一半,称为心内膜下心肌梗死。

在心腔内压力的作用下,坏死的心壁向外膨出,可产生心肌破裂,或逐渐形成室壁膨胀瘤。

坏死组织约1~2周后开始吸收,并逐渐纤维化,6~8周形成瘢痕而愈合,称为陈旧性心肌梗死。

病理生理的改变与梗死的部位、程度和范围密切相关,可引起不同程度的心功能障碍和血流动力学改变。

包括心肌收缩力减弱、顺应性减低、心肌收缩不协调、左心室舒张末期压力增高、心排血量下降、血压下降、心律增快或心律失常,心脏扩大,可导致心力衰竭及心源性休克。

??急性心肌梗死信号转导图编辑本段发病部位心肌梗死的发病部位部位与冠状动脉供血区域一致。

无痛性急性心肌梗死的临床特点及急诊护理体会【摘要】目的:探讨无痛性急性心肌梗死的临床特点及全面的急诊护理效果。

方法:选取笔者所在医院2010年2月-2012年2月收治的无痛性急性心肌梗死患者80例,随机分为两组,对照组40例行常规护理,观察组40例依据临床特点行急诊护理干预。

结果:观察组40例中,好转36例,占90.0%,死亡4例,占10.0%。

对照组40例中,好转33例,占82.5%,死亡7例,占17.5%,观察组临床好转率显著高于对照组,差异有统计学意义(p0.05),具有可比性。

1.2 方法对照组行常规护理,观察组依据临床特点行针对性护理干预,具体操作步骤如下。

1.2.1 临床特点分析(1)易患因素:包括吸烟、饮酒、糖尿病、肥胖、高血脂、高血压等;(2)诱发因素:包括饱餐、情绪激动、精神紧张、过度劳累、体力活动过度等;(3)主要临床症状:患者多无典型疼痛,以恶心呕吐、上腹部隐痛、胸部沉重紧缩感、呼吸困难、胸闷、左肩胛部疼痛、气短等为主要症状。

1.2.2 急救护理干预(1)院前急救护理,使患者绝对休息,就地平卧,对生命体征迅速进行监测,如呼吸、脉搏、血压等,对有无休克、心力衰竭和心律失常做出判断。

给予2~4 l/min的氧气吸入,按医嘱给予阿托品或利多卡因静脉注射,对心律失常进行预防。

患者为休克或低血压者,给予多巴胺按医嘱静滴。

患者心跳有骤停表现者,需采取有效措施立即心脏复苏,充分稳定病情后再转院,同时连续转院过程中的心电监护,充分准备抢救药品和除颤器[2]。

(2)密切观察病情变化,临床易误诊或忽略无痛性心肌梗死患者的症状,患者多因左肩胛部疼痛、呕吐、恶心、上腹部隐痛等不明原因的首发症状就诊,故护理人员需具备丰富的专业知识和高度的责任心,对患者的病情行密切观察。

老年如脑血管病、高血压病、冠心病、糖尿病患者有上述症状存在时,需对无痛性急性心肌梗死高度警惕。

及早行血清酶学、心电图检查,及时发现异常并处理[3]。

【经验交流】急性心肌梗死并发脑梗死的临床分析张淑芳,岳喜进,藏 鑫,杨丽宁(山东省聊城市复退军人医院,山东 聊城 252000)【摘要】 目的:为探讨急性心肌梗死(AM I)并发脑梗死的易患因素及发病率。

方法:对2000年1月至2006年12月的36例急性心肌梗死(AM I)并发脑梗死的临床资料进行回顾性分析。

结果:急性心肌梗死并发脑梗死发病率为9.8%(36/352),其中合并糖尿病占37.8%,房性心律失常占39.6%,而单纯AM I组分别占14.8%,17.6%。

结论:急性心肌梗死(A M I)并发脑梗死的发病与糖尿病、房性心律失常及梗死部位等有关。

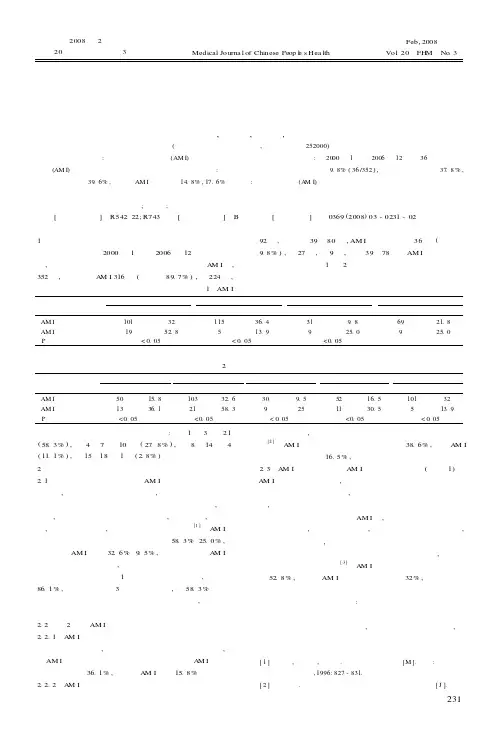

【关键词】 急性心肌梗死;脑梗死;糖尿病[中图分类号] R542.22;R743 [文献标识码] B [文章编号] 0369(2008)03-0231-021 临床资料本组病例均为2000年1月至2006年12月住院治疗病人,且经临床症状、心电图及心肌酶学检查确诊为A M I者,共352例,其中单纯A M I316例(发病率89.7%),男224例,女92例,年龄在39~80岁,AM I并发脑梗死36例(发病率9.8%),男27例,女9例,年龄39~78岁。

AM I的病变部位及合并症情况见表1、表2。

表1 AM I的病变部位及发生率病名前壁例数发生率下壁例数发生率侧壁例数发生率其他部位例数发生率AM I1013211536.4319.86921.8 AM I并发脑梗死1952.8513.9925.0925.0 P<0.05<0.05<0.05 前壁包括前间壁、前壁、前侧壁、广泛前壁。

表2 合并症及发生率糖尿病例数发生率心力衰竭例数发生率休克例数发生率房性心律失常例数发生率窦性心律失常例数发生率AM I5015.810332.6309.55216.510132 AM I并发脑梗死1336.12158.39251130.5513.9 P<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05 脑梗死发生的时间及发生率:第1~3天21例(58.3%),第4~7天10例(27.8%),第8~14天4例(11.1%),第15~18天1例(2.8%)。

急性心肌梗死的非典型症状分析摘要】目的分析急性心肌梗死患者易误诊、误治的非典型症状。

方法收集我院收治的31例急性心肌梗死患者,均为老年人(年龄>60岁),根据临床表现首诊为急腹症13例,急性咽炎2例,颈椎病2例,胸膜炎1例,牙髓炎1例,脑血管疾病9例,心力衰竭3例。

结论急性心肌梗死是内科急、危重症疾病,临床医师应对其全面分析,高度警惕,提高其诊治率,从而降低病死率。

【关键词】急性心肌梗死非典型症状急性心肌梗死是由于冠状动脉闭塞,致使血流中断,从而引起部分心肌严重持久性缺血发生局部坏死。

根据其典型症状,结合心电图及血清心肌酶检查,诊断不困难。

但非典型症状的心肌梗死,约占急性心肌梗死病人的1/6—1/3,在临床上极易误诊、误治。

笔者收集我院收治的急性心肌梗死病人的资料,对其中的31例急性心肌梗死患者的非典型症状,结合文献资料,分析如下。

1 症状分析1.1胃肠道症状表现为恶心、呕吐、上腹疼痛、腹胀、腹泻,易诊断为急腹症,其中误诊为急性胃肠炎,胃溃疡,急性胰腺炎,急性胆囊炎。

症状出现在急性下壁心肌梗死疾病早期,是由于迷走神经传入纤维受体几乎都位于心脏下壁表面,冠状动脉供血不足导致心肌缺血缺氧,刺激迷走神经,反射性胃肠张力升高,胃肠平滑肌痉挛引起腹部疼痛;还有心排血量下降、组织灌注不足时,可出现上腹疼痛等症状。

另外,内脏痛觉的传入神经纤维在胸、腹腔器官是混合入交感神经进入脊髓,经同一传导途径上传,因而心脏感觉冲动传入丘脑和大脑皮层后,使病人会感到上腹疼痛。

1.2牙痛、颈、咽部疼痛易误诊为牙髓炎、颈椎病和急性咽炎。

牙、颈、咽部疼痛均为早期症状,产生因素可能是心肌缺血缺氧情况下,心肌内酸性代谢产物或类似激肽的物质,刺激心脏植物神经的传入纤维末梢,经1—5胸交感神经节和相应的脊髓段传至大脑产生痛觉,痛觉反映在相应的脊髓段的脊神经分布的皮肤区域,除胸骨后疼痛外,放散至颈、咽、下颌等处。

1.3头晕、昏厥、抽搐此临床表现起病急,发生于急性下壁心肌梗死早期,易诊断为脑血管疾病。

急性心肌梗死患者43例死亡特点分析急性心肌梗死作为冠心病的常见类型,其病情凶险,成为心血管疾病中的急危重症之一,极易发生患者的死亡。

急性心肌梗死是在冠状动脉病变的基础上,发生冠状动脉血供急剧减少或中断,使相应的心肌严重而持久的急性缺血导致心肌梗死。

为了解急性心肌梗死的死亡特点,为急性心肌梗死的防治供有效资料,回顾性的分析了2010年1月1日-12月31日一年住院期间死亡的急性心肌梗死患者的资料,现报告如下。

资料与方法1.一般资料 43例患者均为2010年1月至12月在我院心内科住院期间死亡的病例,其中男19例;女24例。

均经选择性冠状动脉造影术或据缺血性胸痛病史,结合典型心电图特征,心电图动态演变,心肌坏死物质的相关指标而确诊的冠心病患者。

2.方法2.1 治疗方法:所有患者入院后均给予常规吸氧、心电监护、抗血小板聚集、抗凝、扩张冠脉、抗心律失常、营养心肌、处理并发症等综合治疗,并据就诊的时间窗对例患者进行急诊等皮冠状动脉内成形术(PCI)治疗。

2.2 研究方法:对所有死亡病例的性别、年龄、发病诱因、危险因素、并存疾病、梗死部位、发病至死亡时间、致死原因等资料进行综合分析。

结果1.一般情况:因急性心肌梗死院内死亡的患者中,男性19例(44.2%);女性24例(55.8%);年龄41-88岁,平均死亡年龄72.5岁。

2.危险因素:有高血压病者25例(58.2%);血脂代谢异常者29例(68.3%);吸烟嗜好者14例(32.5%);合并2型糖尿病者5例(10.8%);有心血管早发家族史者9例(21.8%),同时合并2种以上危险因素者31例(72.0%)。

3.发病诱因:无明显诱因者24例(55.4%);因血压骤升诱发者8例(18.6%);因重体力活动诱发者6例(14.0%);因情绪激动诱发者5例(11.6%)。

4.并存疾病:合并高血压病者25例(58.6%);合并2型糖尿病者8例(18.6%);同时发生多脏器功能衰竭者4例(9.3%)。

老年人猝死的临床特点及护理进展作者:海莉王泰蓉惠小平来源:《中国保健营养·中旬刊》2012年第11期【中图分类号】R737.9 【文献标识码】A 【文章编号】1004-7484(2012)11-0196-02猝死(sudden death)系指自然发生,出乎意料的突然死亡。

WHO 规定发病后6 h 内死亡者为猝死。

也有人主张发病后24h内死亡者为猝死。

据统计,我国猝死发生率约占各种死亡的1%~3.6%,老年人在猝死的比率可达56%~80%,其中心源性猝死则占90%以上[1]。

1老年人猝死的临床特点通过对老年人猝死(尤其是心性猝死)的临床特点及其相关因素的探讨,识别猝死高危人群的临床特征,为早期干预提供依据。

对有先兆表现的高危老年患者及早采取预防措施和严密监测,来降低老年猝死发生率。

1.1 老年人、老年早期及男性老年患者的猝死发生率高老年人猝死发生率随年龄增长而增加,有人将65岁以上列为猝死的危险因素之一,也有报道猝死发生率最高的年龄组为60~69岁,说明猝死以老年、特别可能是老年早期多见[2]。

老年人中,男性猝死发生率比女性大3~4倍,患者多有器质性心脏病和脑血管疾病[3]。

1.2猝死病因猝死病因以心血管疾病最多见,其中又以冠状动脉硬化性心脏病(简称“冠心病”)居首位,其次为呼吸系统疾病及中枢神经系统疾病。

据美国心脏协会(AHA)的研究报告:心脏猝死中至少有80%为冠心病及其并发症所致,提示冠心病患者为猝死易患的高危个体。

除冠心病及其并发症外,猝死的其他基础病症还包括风心病联合瓣膜损伤、心肌病、急性左心衰、肺栓塞、脑出血、主动脉夹层、休克、急性呼吸衰竭、急性肝功能衰竭、急性肾功能衰竭、输血反应、癫痫持续状态、播散性血管内凝血等。

其中心源性猝死占主要原因。

1.3猝死诱因猝死可发生在谈笑、看电影、听故事、吵架、饮酒、吃饭、大小便、洗澡、性生活、行路、乘车、劳动、吸烟、睡眠等各种情况下;绝大多数死于医院外,少数死于急诊室或住院时[4]。