论中国婚姻制度

- 格式:doc

- 大小:75.50 KB

- 文档页数:3

中国婚姻法论文4000字_中国婚姻法毕业论文范文模板中国婚姻法论文4000字(一):浅谈契约精神的导入与中国婚姻法的现代转型摘要:在现代社会,婚姻关系是平等的男女双方就共同生活达成合意而形成的法律关系,具有契约的本质。

婚姻法作为一种社会控制手段,既负有以权威力量保障婚姻制度底线的重任,又必须保障婚姻关系中个体的自由与安宁。

一直以来受到传统婚姻观念的影响,婚姻契约观没有得到普遍认可。

基于此,文章首先分析了契约精神在婚姻法中的重要作用,并提出了合理导入契约精神实现中国婚姻法现代转型的有效途径,以供参考。

关键词:契约精神;中国婚姻法;作用;现代化转型;途径引言在社会不断发展的过程中,人们对于自由、平等等精神理念的认识逐渐加深,因此,契约精神越来越受到人们的认可,现代婚姻法的转型成为社会发展的必然趋势。

将契约精神融入于婚姻法中,能够实现对婚姻当事人权利的最大化保护,进而确保人们在婚姻中自由、平等等基本人权得到保护,也能够平衡人与国家制度等之间的矛盾。

因此,相关人员有必要将契约精神合理导入到我国婚姻法中,实现婚姻法的现代化转型,使其既能满足个人权利的需要,又符合社会伦理的要求。

1契约精神在中国婚姻法中的重要作用1.1在结婚制度中的作用首先,从现代婚姻法的内容看,婚约已不再是结婚的必经程序,也就是说订婚只是婚姻当事人的自由选择,而关于婚约中的内容也没有强制性的实施规定,这就充分地体现了现代婚姻法对婚姻当事人个体的充分尊重,契约精神的融入实现了婚约制度上的自由与平等;其次,中国封建传统社会中一度存在着同姓不婚、亲属不婚、异民族不婚等规定,这些规定的存在并不是从血亲婚姻所存在的危害性着手的,而是以个人的身份特征来强行规定。

而在现代婚姻法中,婚姻自由取代了身份制度,而禁止结婚的相关规定是从血亲等方面进行限制的,充分体现了契约婚姻的自由、平等等价值理念。

1.2在夫妻财产制度中的作用中国封建社会中,男权至上使得婚姻关系中男方掌握着家庭的所有财产,女方只是婚姻的附属品,没有地位可言。

中国古代休妻制度中国古代婚姻十分注重形式,有一套严格的制度,只有符合制度才算是合法婚姻,受到法律保护。

但其实法律上除了“三不出”外,并没有起到保护公民权益的实际内容。

因为除了婚姻的缔结必须具备实质要件与形式要件外,婚姻的解除也需要遵守完整的离婚制度。

由于男女社会地位的不平等,特别是在离婚问题上,虽也有和离、义绝和呈诉离婚等形式,但休妻是最主要的离婚方式,丈夫有休妻的特权,而妻子无离婚的自由。

“义绝”与“和离”以及一定条件下的“呈诉离婚”为补充。

中国古代休妻制度一定程度上体现了我国古代男女地位差距,对后代的婚姻法律和风俗有着极其深远的影响,深刻分析该制度能够对后世的男女等级认识和婚姻法律有较强的反鉴作用。

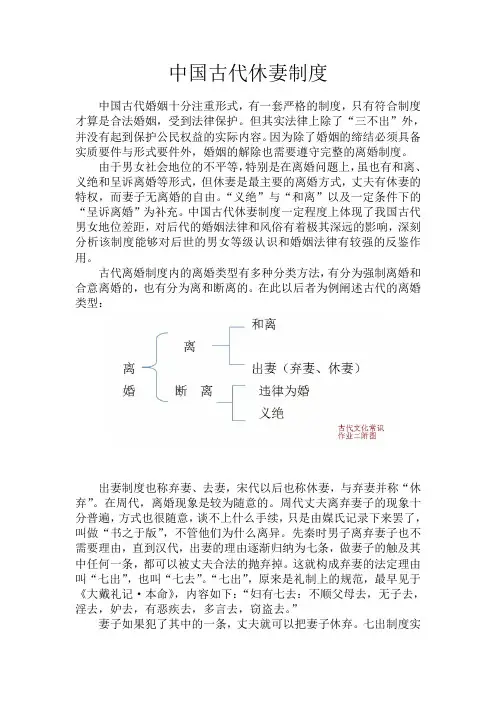

古代离婚制度内的离婚类型有多种分类方法,有分为强制离婚和合意离婚的,也有分为离和断离的。

在此以后者为例阐述古代的离婚类型:出妻制度也称弃妻、去妻,宋代以后也称休妻,与弃妻并称“休弃”。

在周代,离婚现象是较为随意的。

周代丈夫离弃妻子的现象十分普遍,方式也很随意,谈不上什么手续,只是由媒氏记录下来罢了,叫做“书之于版”,不管他们为什么离异。

先秦时男子离弃妻子也不需要理由,直到汉代,出妻的理由逐渐归纳为七条,做妻子的触及其中任何一条,都可以被丈夫合法的抛弃掉。

这就构成弃妻的法定理由叫“七出”,也叫“七去”。

“七出”,原来是礼制上的规范,最早见于《大戴礼记·本命》,内容如下:“妇有七去:不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。

”妻子如果犯了其中的一条,丈夫就可以把妻子休弃。

七出制度实际上反映了包办买卖婚姻把妇女当作私有物,是片面的强加给妇女的枷锁。

七出与其说是解决男女双方之间的对抗,不如说是靠牺牲妇女的利益来维护宗法等级制度、保全宗法孝道、保证男方传宗接代。

“七出”的规定在法律上做了不许随意出妻的限制,使夫妻离异要有一定的根据。

恐怕也引导男子去找出妻的根据。

它片面要求妻子,其苛刻有时甚至也是违背丈夫的意愿的。

中国古代社会“一夫一妻制纳妾制”并存原因探析一、概述中国古代社会,婚姻制度呈现出一种独特的形态,即一夫一妻制与纳妾制并存的现象。

这两种截然不同的婚姻制度看似矛盾,却在中国古代社会的历史长河中相互交织、共同存在,构成了古代婚姻制度的一道独特风景线。

一夫一妻制,作为人类社会最为普遍的婚姻制度形式,体现了男女平等、尊重和家庭构建等价值观念。

在古代中国,这一制度并非绝对,而是与纳妾制并行不悖。

作为古代中国特有的一种婚姻补充形式,允许男子在已有正妻的情况下,再纳娶其他女性为妾,从而形成了古代社会特有的“一夫多妻”现象。

这种并存现象的产生,既与古代社会的经济、政治、文化环境密切相关,又反映了当时人们对婚姻、家庭、性别等问题的认识和态度。

一夫一妻制作为主流婚姻制度,保障了家庭的稳定和社会的和谐另一方面,纳妾制则作为一种补充形式,满足了部分社会成员的特殊需求,同时也反映了当时社会对女性地位的某种认知和态度。

深入探究中国古代社会“一夫一妻制纳妾制”并存的原因,不仅有助于我们更好地理解古代社会的婚姻制度和文化观念,也能为我们思考当代社会的婚姻问题提供有益的借鉴和启示。

本文将从多个角度出发,对这一现象进行深入的剖析和探讨。

1. 简述中国古代社会一夫一妻制与纳妾制并存的现象在中国古代社会,一夫一妻制与纳妾制并存的现象是一个独特而复杂的社会现象。

这两种制度虽然在表面上看似矛盾,但却在漫长的历史长河中相互交织,共同构成了中国古代婚姻制度的独特面貌。

一夫一妻制作为人类社会的基本婚姻制度,在中国古代社会中得到了广泛的认同和实践。

它强调夫妻之间的平等和尊重,体现了家庭和社会的稳定与和谐。

与此纳妾制作为一种特殊的婚姻形式,也在古代社会中占据了重要的地位。

即男子在已有正妻的情况下,再娶其他女子为妾,这种制度在一定程度上打破了一夫一妻制的界限,形成了两者并存的局面。

这种并存现象的产生,既有其深刻的社会根源,也反映了当时的文化、伦理和法律观念。

谈到婚姻自由问题,就不得不说道婚姻法。

我国的《婚姻法》是调整人们婚姻、家庭关系的法规,是人们正确处理婚姻家庭关系的行动指南。

我国婚姻法的基本原则是:实行婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等的社会主义婚姻制度,保护妇女、儿童和老人的合法权益,实行计划生育。

这是处理婚姻家庭关系的基本准则,也是有效规范婚姻自由的专门法律。

婚姻法是适用于一切公民,是关系到千家万户、男女老少社会家庭生活的重要法律。

作为青年一代,我更关注婚姻法中的婚姻自由方面,于是就选择了婚姻自由作为题材,以这个角度作为切入点看待公民婚姻。

本文目的是想了解我国婚姻自由的一些情况,同时对我国婚姻方面提出自己一些看法。

一、婚姻自由的历史发展情况婚姻自由是一个历史范畴,它有一个从无到有的过程。

“在整个古代,婚姻的缔结都是由父母包办,当事人则安心顺从。

结婚是一种政治的行为,是一种借新的联姻来扩大自己势力的机会,起决定作用的是家世的利益,而决不是个人的意愿。

在这样背景下,双方当然无权寻求所谓自由,即使有这样的想法也是无能为力的。

这种条件下的婚姻是可悲的,根本没有婚姻自由可言。

到现代文明发展的历史演变后,婚姻自由是各国婚姻法律制度的一个核心立足点。

婚姻法在对婚姻自由的规定方面,即在保障公民依法享有婚姻自由权利的同时,附设了道义的“羁绊”。

这主要表现为对夫妻间的“互相忠实”、“互相尊重”等义务的设定,对如婚外同居关系、“包二奶”、“包二爷”、“纳妾”等重婚及其他违反“一夫一妻制行为”的禁止规定,对“无效婚姻”和“可撤销婚姻”的规定,对违反婚姻家庭义务的法律制裁规定等等。

应该说,在社会主义婚姻家庭道德理念基础上构建新婚姻法的体系,这无疑是我国婚姻法律制度建设的一大现实进步,也是以变应变,用切实可行的法律手段来强化维护有涉社会安定之基石的婚姻家庭关系的良性举措。

但是,我们也应看到,在法律与伦理道德结合得最紧密、也是冲突最多的婚姻家庭社会领域,如何才能寻找到最合适的定位和标尺,让法律与道德携手合作,在各自的职责权限范围内各司其职、互动融合,优势互补。

关于婚姻法夫妻财产制度【摘要】婚姻法是民法的重要组成部分。

夫妻财产制度是规定夫妻财产关系的法律制度,是关于夫妻婚前财产和婚后所得财产的归属、管理、收益、处分以及债务清偿、婚姻解除时财产清算的根据等方面的法律制度。

【关键词】婚姻法夫妻财产我国的夫妻财产制度一、婚姻法婚姻法是调整一定社会的婚姻关系的法律规范的总会,是一定社会的婚姻制度在法律上的集中表现。

其内容主要包括关于婚姻的成立和解除,婚姻的效力,特别是夫妻间的权利和义务等。

从调整对象的性质看,婚姻法既包括因婚姻而引起的人身关系,又包括由此而产生的夫妻财产关系。

婚姻法在不同法律体系中的地位:婚姻法在各个时代、各个国家的法律体系中处于不同的地位,其编制方法也不尽相同。

(一)古代法律多采取诸法合体的形式,不论中国、外国,都没有独立的婚姻法。

有关婚姻家庭的规定,一般都包括在内容庞杂的统一法典内。

长时期中,婚姻立法不够完备,因此,伦理规范和宗教教义在调整婚姻关系方面起着重要作用。

(二)在资本主义各国法律体系中,婚姻法也不是一个独立的法律部门。

而是作为亲属法的组成部分,附属于民法的。

在立法形式上,大陆法系各国一般都把亲属法编入民法典。

英美法系各国的亲属法,一般是由多数的单行法规构成的,如婚姻法、家庭法、已婚妇女财产法、离婚法等,名称不一,但它们都是各该国家民法的组成部分。

(三)在社会主义制度下,婚姻家庭关系摆脱了私有财产的支配,它主要是一种存在于特定成员间的人身关系,其中的财产关系只不过是上述人身关系引起的法律后果。

因而婚姻法不再附属于民法,而是社会主义法律体系中的一个独立部门。

1950年和1980年的《中华人民共和国婚姻法》,虽然条文不多,内容也较简要,但都是全面规定婚姻家庭制度的独立法律。

二、关于夫妻财产制度夫妻财产制度,是有关夫妻财产的归属、管理、收益、使用和处分,夫妻债务的清偿,夫妻家庭生活等费用的负担,婚姻终止时夫妻财产的清算和分割,对外财产责任等的法律制度,是适用对象范围相当广泛的一项重要的财产制度。

我国古代婚姻制度的历史演变摘要:婚姻制度是一种重要的社会规范,婚姻礼仪是中国文化的重要组成部分。

分析和探究我国古代婚姻制度的历史演变,有助于人们更好地理解和感知古代男女间社会关系的文化特征及其发展脉络。

关键词:婚姻制度;社会规范;中国古代在中国传统观念中,婚姻具有非常神圣而庄严的意义。

《易系辞》云“:天地氤氲,万物化醇,男女媾精,万物化生。

”认为男女婚姻是承载天地阴阳之性密合而成。

《易序卦》云“:有天地,然后有夫妇;有夫妇,然后有父子;有父子,然后有君臣;有君臣,然后有上下;有上下,然后有所措。

”君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友算为五伦,而伦常礼制、社会规范都是基于婚姻制度而逐步建立起来的。

中国古籍中也早有关于婚姻内涵的记载。

《礼记·经解》郑玄注:“婿曰婚,妻曰姻”;《说文解字》解释为“:婚,妇家也”“、姻,婿家也”,都说明了婚姻具有严肃的伦理学意义,婚姻制度是一种重要的社会规范,婚姻礼仪是中国文化的重要组成部分。

分析和探究我国古代婚姻制度的历史演变,有助于人们更好地理解和感知古代男女间社会关系的文化特征及其发展脉络。

一、婚姻的几种发展模式在漫漫的人类历史发展长河中,我国的婚姻制度经历了凤凰涅槃般烈火的煎熬和痛苦的考验,从早期的原始群婚模式一步步走向具有现代文明特征的一夫一妻制度,见证和审视着人类文明的巨大进步。

我国古代的婚姻制度主要有以下几种发展模式。

原始群婚。

原始群婚是人类早期祖先进行的一种两性偶合关系,古语曰:“其民聚生野处,知母不知父,无亲戚兄弟夫妻男女之别。

”古代人们露宿野外,群居共生,男女之间的交往没有任何的规定和约束,也没有明确和固定的配偶,完全处于一种自然奔放状态,“感天而生,知有母而不知有父”。

远古时代原始群婚的现状甚至产生了一些民间传说,比如《诗经·商颂》就有“天命玄鸟,降而生商”的记载,反映了当时男女无别、媾和无禁的自然婚姻状态。

血缘婚姻。

随着人类历史发展的进步,原始人群逐渐分化,形成了不同的集团部落,并且渐渐以血缘家族的形式作为识别标准。

中国古代婚姻制度一,容1种族的限制中国古代婚姻的标准是“门当户对”。

西周时禁止贵族跟平民通婚,到了两晋南北朝时期,推行“九品中正制度”,门第等级森严,士族与庶族之间禁止通婚,南朝士族王源嫁女庶族富阳满氏,被弹劾为“惟利是求”,并拟“禁锢终身”。

2古代婚姻限制士族制度在隋唐时逐渐消失,“门当户对”逐渐成为古代婚姻的重要习俗。

从封建社会早期的“门当户对”制度演变而来了“良贱不婚”。

“良贱不婚”是指在封建等级制度下,某类人的身份或是职业会受到歧视,户籍上被编为“贱籍”,比如娼女、奴婢等,身家清白的良人是不能与“贱籍”人通婚的,否则会受到刑事处罚。

古代婚姻制度中的“门当户对”、“良贱不婚”都是指“娶妻”,而非指“纳妾”。

纵然是“淮八艳”的董小宛貌美如仙,也只能做妾。

3古代婚姻娶妻的决提制度古代婚姻制度承认妻的地位,必须经过“六礼”的程序娶进门的才为妻,所以叫做“娶妻”。

纳妾的形式等同于买卖交易。

在家庭中,只有妻子与丈夫有相对平等的权利。

如丈夫先亡,妻子便要守节。

妻子早亡,丈夫在精神上守节。

丧妻之后,男子再娶妻,称作“继室”或“续弦”。

第一任妻子称作“原配”。

墓穴之中的棺木,祠堂之中的牌位,正位只能是丈夫和原配妻子,继室只能居于偏位。

4千年修得共枕眠的由来“千年修得共枕眠”这句民间俗语说的是,男女之间要修千年的缘分,今生才有幸为夫妻。

古人缔结婚姻的程序自西周以来,都沿用“六礼”,首先是“纳采”,就是媒妁之言,男方托媒人找到合适的女方求婚。

第二步是“问名”,媒人会问女方的生辰,以及女方生母的姓氏,以确定女方是嫡出或庶出。

第三步是“纳吉”,西周时期是在家庙占卜定吉凶。

如果相合吉利,就进“纳征”,男方下聘礼到女方家,婚约既告完成。

“请期”,是男方以占卜方式选出吉日,与女方家商定婚期。

“亲迎”,就是结婚的仪式,需男方到女方家亲自迎娶。

经过“六礼”,婚姻才算正式成立。

5婚姻中最重要的东西聘娶的六礼中,雁是最重要的礼品。

社会学理论知识:家庭与婚姻的核心社会学理论——一夫一妻制、亲属关系形态、族群结构等家庭与婚姻的核心社会学理论——一夫一妻制、亲属关系形态、族群结构家庭和婚姻是社会中最基本的单位,是社会生活的重要组成部分。

在不同的社会文化背景中,家庭和婚姻的形态和规范也各具特色。

本文将就家庭和婚姻的核心社会学理论——一夫一妻制、亲属关系形态、族群结构等进行探讨。

一.一夫一妻制一夫一妻制是指每个男性只能有一个妻子,每个女性只能有一个丈夫的婚姻制度。

这是当前世界上广泛存在的婚姻制度。

一夫一妻制的形成和发展,与人类社会的生产方式、性别角色分工、权利和义务的分配、道德观念等相关。

一夫一妻制的出现,与私有制的兴起有关。

私有制的产生,导致家庭收入的独立性,男女夫妻之间对于家庭财产的控制权发生了改变。

原本的男女地位相对平等和女性的独立性被剥夺,成了男权主义婚姻制度的基础。

一夫一妻制的婚姻形式,也反映了家庭的独立性和私有制的维护,从而获得了社会的认可和传承。

此外,一夫一妻制也因为其可以节约人力和社会资源,有助于维护社会的稳定和发展,因而得到更广泛的认可。

国际公认,一夫一妻制是一种符合人类社会进步的婚姻制度,具有普遍的适用性。

二.亲属关系形态亲属关系形态是指在某个社会或文化中,人与人之间基于血缘、婚姻和领养等形式的亲属关系的统称。

亲属关系不仅仅是一种感情关系,也是社会关系、权利和义务的一种表现形式。

不同文化和地区的亲属关系形态各异,具有自己的特点。

在中国文化中,亲属关系形态以家族为核心,具体表现为长幼有序、尊敬尊长、家族共同财产等特点。

在家族文化中,家族成员的合法性不仅基于血缘关系,更取决于文化和地域观念的约束力。

例如,有些地区的结婚习俗要求夫家必须缴纳婚金给妻家,这种习俗恰恰贯穿了文化和地域意义下的女性地位。

在以个人为中心的西方社会中,亲属关系均以血缘或婚姻关系作为核心,同时注重保护个人私有等权利和义务。

在这样的亲属关系文化中,人们注重个人成就,家族成就没有那么强调,整个亲属关系的形态较为灵活。

《春秋时期婚姻制度演变研究》篇一一、引言春秋时期,是中国古代社会一个重要的历史阶段,其社会变革、文化交融、政治动荡等各方面都为后世留下了深远的影响。

其中,婚姻制度作为社会制度的重要组成部分,也在这一时期发生了巨大的变革。

本文旨在研究春秋时期婚姻制度的演变过程,探讨其背后的社会原因和影响。

二、春秋时期前的婚姻制度背景在春秋时期之前,中国的婚姻制度主要是以父权制为基础的,讲究“父母之命,媒妁之言”。

此时的婚姻主要目的是为了维护家族的利益,以及确保血脉的延续。

社会结构上,贵族和平民之间的婚姻差距明显,且普遍存在一夫多妻的现象。

然而,随着社会生产力的提高和人们对自由精神的追求,这种旧的婚姻制度开始受到挑战。

三、春秋时期婚姻制度的演变1. 婚姻自主权的提升随着社会生产力的发展和人们思想的解放,春秋时期的婚姻开始逐渐摆脱父权制的束缚。

尤其是在士人阶层中,出现了越来越多的自由恋爱和自由婚姻的案例。

尽管贵族和平民的婚姻差异仍然存在,但普通人的婚姻自主权已经有了明显的提升。

2. 礼制的强化在春秋时期,礼制在婚姻中的地位逐渐提升。

礼制不仅规定了婚姻的仪式和程序,还对婚姻的双方身份、家族背景等方面进行了严格的规定。

这在一定程度上限制了自由婚姻的发展,但同时也为婚姻的稳定和家族的繁荣提供了保障。

3. 一夫多妻制向一夫一妻制的转变尽管一夫多妻制在春秋时期仍然存在,但一夫一妻制的趋势已经开始显现。

这一变化的原因主要是社会生产力的发展和人们对家庭稳定、夫妻情感的重视。

一夫一妻制的出现,标志着婚姻制度的进一步成熟和人类文明的进步。

四、春秋时期婚姻制度演变的社会原因1. 社会生产力的提高随着铁器、牛耕等生产工具的普及,社会生产力得到了显著提高。

这为人们追求自由、平等的生活提供了物质基础,也为婚姻制度的变革提供了条件。

2. 思想文化的交流与融合春秋时期,各诸侯国之间的文化交流与融合日益频繁。

这为新的婚姻观念的传播和接受提供了可能,也为旧的婚姻制度的瓦解提供了思想基础。

论中国古代收继婚制民法学界都认为生命不具有赔偿性,因而认为死者生命本身不是死亡赔偿金救济的对象,对死者生命进行救济不具有任何现实意义。

但是笔者不敢苟同。

生命遭到侵害,理应获得相应赔偿,此应是对生命本身的赔偿,只不过是因为死者已逝,他(她)已经不能成为接受此赔偿金的主体。

一、生命本身具有价值一个人从出生到死亡,无论其生命长短,在生命维持期间,都要消耗着各种各样的物质、能量。

生命在另一种意义上是物质或能量转1/ 23换后的表现形式。

通过耗费这些物质或者能量而以“生命”的形式表现出来的“客观存在”,难道不具有一点点价值吗?还是大家眼中的“价值”就是“价值连城”中的“价值”,即数值太大以至于不能用数字表示出来?“生命”本身也是另一种形式的物质或者金钱,有着自己本身的价值,在某种程度上是可以用金钱加以估算的,这并非拜金主义。

二、生命本身可以获得赔偿生命本身具有价值,即具有可赔偿性。

当生命遭受侵害致死时,可以对其进行“救济”,从而使生命本身获得赔偿。

这种赔偿具有特殊性。

假若生命真的本无价,不具可赔偿性,那么我们能得出什么样的结论呢?举个例子:光棍甲(没有配偶或者未婚妻或者女朋友),上无父母下无子女,平辈份之间亦没有兄弟姐妹,被乙开车给撞死了,2/ 23依照我国现有的赔偿金通说,肇事者乙需不需要对甲进行赔偿呢?此甲上不用赡养老人,下不用扶养(未成年)子女,又不用照顾兄弟姐妹,又无其他远亲。

此时根本不发生继承法律关系,也没有扶养法律关系,乙到底赔不赔呢?无论依据“扶养丧失说”还是“继承丧失说”,因其无须扶养亦无继承,乙不需要赔偿了(其有可能要构成刑事犯罪,暂先不论)。

“扶养丧失说”认为,因受害人死亡而遭受财产损害的是其生前负有扶养义务的人,由于受害人死亡导致其生前依法定扶养义务供给生活费的被扶养人丧失了生活的来源,这种损害应当由赔偿义务人加以赔偿。

赔偿义务人的赔偿范围是被扶养人在受害人生前获得的或者有权获得的自己的扶养费的份额{1}。

中国古代婚嫁文化中国历史悠久,中国古代婚姻的内容非常丰富。

从中国古代的愚昧落后的婚姻制度一直到现代文明的婚姻制度,婚姻的真实意义随时代变迁而逐渐变化。

下面由店铺给大家整理了中国古代婚嫁文化相关知识,希望可以帮到大家!中国古代婚嫁文化一、基本原则(一)一夫一妻制伴随着母系社会的消亡,父系社会的出现,一夫一妻制的婚姻制度也逐渐的形成了。

所谓一妻并不是指现代社会的一夫一妻制度,在古代是指是指嫡妻只有一人,还有多妾的风俗,妻妾在一个家庭中的地位是不同,有尊和卑的区别。

所以也可以说,一夫一妻制在中国古代其实可以看作是一夫一妻多妾制。

这一制度最初目的是为了使家族得到延续。

(二) 同姓之间不婚远在原始社会,人们就已经意识到“男女同姓,其生不番” 这样的道理。

家族内部的通婚不利于后代的成长,采取异姓之间通婚,可以使后代长远繁衍。

(三)父母之命,媒妁之言中国古代婚姻中的“父母之命”、“媒妁之言”在《诗经》中就有反映,“娶妻如之何,必告父母”,婚事的形成只需要男女双方的家长同意,经过一定的形式就可以了。

社会和法律也是维护亲属的权威的,不许子女进行反抗,即使子女已成年。

二、婚姻的缔结和解除中国古代婚姻的缔结与解除程序非常复杂。

正式程序主要有六礼、七出、义绝、和离。

(一) “六礼”“六礼”始于西周时期,一直持续到清末。

它的主要内容有:纳彩,男方首先要请媒人向女子提亲; 问名,男方请媒人来寻问女方得名字、生辰,然后要在宗庙占卜,问吉凶; 纳吉,是指占卜后显示“吉”就可以确定嫁娶关系; 纳征,男方请媒人向女方家里送聘礼; 请期,是指要和女方家协商婚礼的日期; 亲迎,是指男子去女方家接女子。

随着时代的发展,“六礼”的一些内容在不同的历史时期会有一些细微的变化。

(二) 七出七出:若妻子出现不孝顺父母、无子、淫、妒、有恶疾、多言、窃盗这七种情况之一,丈夫就可以单方面与妻子解除婚姻关系。

(1)不顺父母:指妻子对丈夫父母不孝顺。

原因是有违道德,在传统的中国社会,女子嫁出去之后,丈夫的父母的地位远超过自己的父母,因此不孝顺男方的父母被看做很严肃的事情。

第五编婚姻家庭第一章一般规定第一千零四十条本编调整因婚姻家庭产生的民事关系。

第一千零四十一条婚姻家庭受国家保护。

实行婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度。

保护妇女、未成年人、老年人、残疾人的合法权益。

第一千零四十二条禁止包办、买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为。

禁止借婚姻索取财物。

禁止重婚。

禁止有配偶者与他人同居。

禁止家庭暴力。

禁止家庭成员间的虐待和遗弃。

第一千零四十三条家庭应当树立优良家风,弘扬家庭美德,重视家庭文明建设。

夫妻应当互相忠实,互相尊重,互相关爱;家庭成员应当敬老爱幼,互相帮助,维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。

第一千零四十四条收养应当遵循最有利于被收养人的原则,保障被收养人和收养人的合法权益。

禁止借收养名义买卖未成年人。

第一千零四十五条亲属包括配偶、血亲和姻亲。

配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女为近亲属。

配偶、父母、子女和其他共同生活的近亲属为家庭成员。

第二章结婚第一千零四十六条结婚应当男女双方完全自愿,禁止任何一方对另一方加以强迫,禁止任何组织或者个人加以干涉。

第一千零四十七条结婚年龄,男不得早于二十二周岁,女不得早于二十周岁。

第一千零四十八条直系血亲或者三代以内的旁系血亲禁止结婚。

第一千零四十九条要求结婚的男女双方应当亲自到婚姻登记机关申请结婚登记。

符合本法规定的,予以登记,发给结婚证。

完成结婚登记,即确立婚姻关系。

未办理结婚登记的,应当补办登记。

第一千零五十条登记结婚后,按照男女双方约定,女方可以成为男方家庭的成员,男方可以成为女方家庭的成员。

第一千零五十一条有下列情形之一的,婚姻无效:(一)重婚;(二)有禁止结婚的亲属关系;(三)未到法定婚龄。

第一千零五十二条因胁迫结婚的,受胁迫的一方可以向人民法院请求撤销婚姻。

请求撤销婚姻的,应当自胁迫行为终止之日起一年内提出。

被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的,应当自恢复人身自由之日起一年内提出。

第一千零五十三条一方患有重大疾病的,应当在结婚登记前如实告知另一方;不如实告知的,另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。

中国古代凌迟刑考析孙峰学号:20104101001160内容摘要:凌迟刑是中国古代封建社会最残酷的一种死刑,其特点是在行刑时零刀碎割,故意延长受刑者的死亡时间,加重其受刑时的痛苦。

本文通过对凌迟刑起源、发展与废止历史进程的全面总结和研究,针对学术界对于凌迟刑入律时代的不同看法,提出了凌迟刑入律在宋代的观点,以期对中国刑罚史研究有所裨益。

关键词:凌迟刑起源入律行刑方法废止凌迟亦可写作陵迟,是中国古代封建社会最残酷的一种死刑,有关凌迟的起源,后人均沿袭南宋陆游的五代说,但起于五代的什么时候五代以前是否有类似的刑法都有必要作进一步的探讨。

在宋代凌迟作为法外之刑一直存在其适用范围,对后代也有较大的影响前人在一些专著中有所论及,但未见专文系统论述,本文也准备对此做一梳理。

一、凌迟的起源最先探讨凌迟起源的是南宋人陆游,他说“伏睹律文,罪虽甚重,不过处斩,盖以身首异处自是极刑,惩恶之方何以加此,五季多故,以常法为不卷五,条对状足,于是始于法外特置凌迟一条”。

南宋理宗时的赵与时也认为:律文罪虽甚重,不过绞斩已!凌迟一条,五季方有之至今俗称为法外!显然是受到陆游的影响南宋人王键也认为凌迟起源于金朝但北宋早已大量使用凌迟。

凌迟,亦作“陵迟”,民间俗称“千刀万剐”,是中国古代封建社会最残酷的一种死刑。

“陵迟”一词,在古语中并没有刑罚之意。

《荀子·宥坐》曰:“三尺之岸,而虚车不能登也;百仞之山任负车登焉。

何则?陵迟故也……今夫世之陵迟亦久矣,而能使民勿逾乎?”杨倞注云“: 迟,慢也。

陵迟,言丘陵之势渐慢也。

由此可见,陵迟的本义是指地势由高而低、渐趋平缓。

其后逐渐引申为“衰落”“颓败”之义,所谓“礼义陵迟”“世之陵迟”,就是指当时世风日下、礼义废弛。

陵迟作为死刑的名称,是唐宋以后的事。

明代应槚这样解释凌迟:“凌,细割之意,迟,缓也。

凌迟者使之痛极而死,刑之极也。

”晚清法学家沈家本也认为:“陵迟之义,本言山之由渐而高,杀人者欲其死之徐而不速也,故亦取渐次之义。

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

论中国婚姻制度

摘要:从古至今,婚姻制度,与其说是构建男女双方爱情的桥梁,促使这段爱情萌发结晶,还不如说是把爱情美满话的一条枷锁。无论古今中外,婚姻制度向来都是男女双方婚姻之间的演变的一种关系,形式,模式和规则,是婚姻行为的规范体系。古代的婚姻制度无论是双方自愿,家族包办,买卖,或是顺从,都无法掩盖它那赤裸裸的目的,为了香火的延续。现代的婚姻制度,在很大程度上虽然有了转变,参照相关的法律依据,根据自愿,平等,公平的原则,使婚姻制度发生了质的飞跃。但更好质量的婚姻制度还有待人类去共同探索和改进。

关键词:古代婚姻制度、枷锁、婚姻目的、质的飞跃、现代婚姻制度 婚姻制度,是社会发展到一定时期的产物,作为一种生产关系,是紧随着社会生产力的发展,而不断更新,演变而来的,由古至今,随着社会的变革,婚姻制度也不断地先前迈进。 中国古代各朝婚姻制度的特点: 1、夏商周时期的婚姻制度。自建立夏朝以来,统治者普遍实行,家国相通,亲贵合一的宗法制度。这种制度体现了以血缘为纽带的组织形式,实质上是嫡长子继承制度服务。在婚姻方面,夏商周实行一夫多妻制。《礼记.曲礼》记载:“天子有后,有夫人,有世妇,有嫔,有妻,有妾”,“公侯有夫人,有社妇,有妻,有妾”。即同意了妾室的存在,避免了后代无人继承的忧虑,更好的延续了香火,在很大程度上满足了男性的虚荣性,一定程度上也大大降低了女性的地位,也暗示了女权社会的没落。 2、秦朝时期的婚姻制度。秦朝是中国历史上第一个完成大一统,并实行中央集权制度的国家,无论在管理制度方面还是崇尚的婚姻制度方面,很大程度上都与法家思想相结合,建立了一个法治体系,依据《秦法》,规定了男子身高六尺五寸,女子须六尺二寸;必须到官府登记;婚姻后无世间良贱身份地位的限制;不得与他人之逃亡妻为婚;歧视赘婿。秦律一方面维护了男尊女卑的社会等级地位,但一方面也限制了夫权行为。“夫为寄 ,杀之无罪”,在规定女子必须忠贞男子的同时,也规定了丈夫通奸有罪,在一定程度上限制了男性行为,维护了社会秩序。 3、汉朝时期的婚姻制度。汉朝随着“罢黜百家,独尊儒术”思潮的兴起,汉朝的婚姻制度除了延续西周一些婚姻制度的内容之外,更多的是融入了一些儒家思想,使之更具有纲常伦理色彩。汉朝虽然在法律上承认一夫一妻制,但却不反对纳妾,除此之外,汉朝的法律还对婚姻的解除做出相关规定。婚姻的解除必须依据“七出”“三不去”的弃妻基本原则。法律还明确的规定了就算丈夫有恶习,也不准妻子离开丈夫;离婚只由男方提出;丈夫与人通奸 ,仅以处罚或警告,而妻子通奸,则处于死刑。明显彰显了社会不公平的等级地位,使之完全沦为男性社会。 4、唐朝时期的婚姻制度。唐朝时期的中国社会的鼎盛时期。唐朝的婚姻制度除了延续先朝的一些条例之外,更加注重强调的是“尊老”,更加注重媒妁之言,----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

即父母为主婚人,子女必须尊重父母的决定,这一方面就更加体现了包办婚姻程度的所在。除此之外,唐律在接触婚姻方面也补充了几点内容,有“出妻”和“和离”两种解除婚姻方式,其中夫对妻的特权尤为突出。唐朝在婚姻制度方面更加强调阶级等级地位得不平等,进一步确认了家长与子女,丈夫与妻子,良人与贱民之间的不平等,用于维护封建统治阶级的社会秩序。 5、宋代时期的婚姻制度。宋代的婚姻制度大体沿袭了唐代的婚姻制度,不过对婚姻的男女双方提出了一些限制,规定禁止五湖内亲属结婚,对姑舅两姨兄弟姐妹结婚不加禁止。宋代的婚姻制度在一定程度上赋予了女性离婚权,在一定条件下女方可以主动解除婚姻,宋代已婚妇女的法定离婚权之规定,为前代法律所无有。 6、元代时期的婚姻制度。元朝时蒙古贵族统治的朝代,婚姻制度也难免颇具蒙古特色。法定婚书制度元代在中国历史上首次明确规定,建立婚姻关系必须订立婚书(或称嫁娶礼书),这样婚姻关系才能成效;媒妁的管理和职业化 ,元代法律规定只有经基层官吏,地方长老等保荐的"信实妇人",才能充任媒妁,并由官方登记在册,严格管理;赘婿 ,赘婿自古即有,但元代民间招婿之风颇盛;收继婚 ,收继婚就是未婚男性收娶家族中的寡妇为妻。元代的婚姻制度融入了蒙古特色,使之成为中国历史上最独具特色的婚姻制度。 7、明清时期的婚姻制度。明代基本延续唐朝的婚姻制度,不过在婚姻法律方面适当的添加了刑法,增加了对男方悔婚的处罚,另外还增加了不得收留女逃犯为妾,不得强占良家妇女为妻妾,否则将会依法治罪。明代婚姻制度是唐朝以来婚姻立法的一大进步。 8、清朝时期的婚姻制度。清朝的婚姻制度,除了延续明朝婚姻制度之外,在结婚方面增加了几点要求:(1)无论男女,一概实行早婚制(2)父母之命的封建包办婚姻成为清朝婚姻制度的基本特征(3)婚约,婚书,聘财是婚姻成立的条件,一经形成,男女双方不得反悔。清朝在解除婚姻方面除了沿袭前几个朝代“七出”“三不去”的弃妻基本原则之外,同样的在婚姻禁止方面也增加了几点要求:(1)同性不得未婚(2)良贱不得未婚,即男女双方必须是门当户对。 中国古代的婚姻制度无论在形式,还是在内容上,都明显的暴露了封建社会等级不平等的观念。从西周时期的宗法制到发展到后来的一夫一妻制,虽然在形式,内容上增加了不少细节,使之更加完整,更具有人性化,很多朝代也适当的增添了不少法治元素,运用了儒家“尊老”的思想,但仍旧无法掩盖古代婚姻制度的实质所在。婚姻制度作为一种生产关系,与其说是产生于社会生产力,还不如说是更好地为生产力效力。以农业为主,制造业为辅的中国古代农耕社会,婚姻制度也大大地局限在了炎黄土地上。无论是像唐朝时期鼎盛的封建社会,还是像清朝末期落后的封建社会,统治者们都需要这种具有中国特色的婚姻制度来维护当时的社会秩序,压抑人们思想的求欲,更好地维护社会明显的等级分明制,满足男性统治者统治的欲望,让男尊女卑的现象延续下去。 跟古代中国的婚姻制度比较起来,近代乃至现代的婚姻制度明显有了质的飞跃。 中国近代改革多变,西方资本主义思想的引进,人民思想的解放,以及受留学生的影响,婚姻制度也得到了些许的改变,逐步体现了民主、平等、公平、自愿的特点。民法中的婚姻制度在一定程度上允许男女上方自自由恋爱,自愿解除婚----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

姻,婚后女方在法律上拥有居住权和财产权,在子女教育上,规定男女双方共同承担。虽然这些新的改变在很大程度上会与当时社会一些落后观念想冲突,甚至会受到压制,但明显的表明了人们在婚姻方面上思想的解放,与旧时婚姻制度相比,是当时社会的一大进步。现在的婚姻制度既延续了近代婚姻制度,又在它的体制上不断地创新发展,现代婚姻制度主要体现以下特点:(1)恋爱崇尚自由,男女双方均以公平,自愿原则(2)婚姻权属于婚姻主体,不属于父母(3)婚姻的目的由生育转变为爱情(4)现代婚姻规范主要有婚姻平等、婚姻自主、婚内性生活、婚内感情。随着科学技术的进步,生产力的发展,和人们思想的开放,现代婚姻制度,越来越体现出人性的特点,虽然不可以说现代的婚姻制度完全摒弃了古代婚姻制度中包办的成分,但现代的婚姻制度更多的是维护个人权利和利益的前提下,追求个人的自由和幸福,从某种意义上来说,现代的婚姻制度属于个人,根据个人意愿,来决定婚姻,更多是体现了婚姻的合法性和理性,是中国当代法律制度完善的一大体现。 不管是古代中国的婚姻制度还是近、现代中国的婚姻制度,都是社会发展到一定阶段的产物,都在一定程度上适合了当时社会,推动了当时社会的进步。虽然以当代的眼光来观看古代的婚姻制度会发现它存在很多的不足,但每个历史阶段的产物都有它存在的意义,就因为其中存在着很多不足,所以社会才需要不断向前发展,才需要人们大量的探索,不断地学习,改变掉其中的不足,追求更完善的制度。现代的婚姻制度虽然在在很多地方有了明显的突破,发生了质的飞跃,但也不能说是已经完善到不能再完善了的婚姻制度,社会仍旧在发展,更高质量,更完善,更具人性化的婚姻制度还有待人类再不断探索。

参考文选:《中国法制史》、《中国古代婚姻史》、《中国传统民法理念与规范》、《中国婚姻制度家庭史》

Historically, the marriage system, is not so much to build the bridge of men and women both parties of love, the love to the germination, crystallization as unite a love of words a chains. No matter, ancient and modern, Chinese and foreign marriage system is always between men and women both parties of the evolution of the marriage of a kind of relation, form, patterns and rules that marriage is the behavior of the standard system. The marriage system of both ancient mutually voluntary family arranged, buying and selling, or obedient, and cannot hide it that naked purposes, to the continuation of incense. The modern marriage system, to a great extent, even though there is a change, by referring to the relevant legal basis, on voluntary basis, equality, fairness principle, make the marriage system occurred a qualitative leap. But a better quality of marriage system remains to be human beings to jointly explore and improve