古代诗歌意象含义和意境特点

- 格式:docx

- 大小:39.48 KB

- 文档页数:8

诗歌的意象与意境1诗人所写之“景”、所咏之“物”,即为客观之“象”;借景所抒之“情”,咏物所言之“志”,即为主观之“意”。

“象”与“意”的完美结合,就是“意象”。

它既是现实生活的写照,又是诗人审美创造的结晶和情感意念的载体。

(作者情感的载体,包括景、物、事、人)2意境是文学艺术作品通过形象描写表现出来的境界和情调,是抒情作品中呈现的情景交融、虚实相生的形象及其诱发和开拓的审美想象空间。

其一,由一个意象构成一个意境。

(如王冕《墨梅》)墨梅王冕我家洗砚池边树,朵朵花开淡墨痕。

不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。

诗中只有一个意象——墨梅。

但这梅已非自然界之梅,而是作者心中之梅,一树带着墨色的有个性的梅。

营造出一种狂放不羁,特立独行,安然自适的艺术境界。

其二,意象组合形成意境,即由多个意象构成一幅生活图景,形成一个整体意境。

(如李白《送孟浩然之广陵》)送孟浩然之广陵李白故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬洲。

孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。

4诗歌的形象有时与民族历史文化、传统风俗习惯、生活方式、心理特点等各方面发生联系,被赋予某种特殊意义。

例如:折柳:惜别(柳因其缠绵柔长的特点而成为多情之物。

)“折柳”是汉代惜别的风俗。

长亭:在中国古典诗歌长亭已成为陆上的送别之所。

南浦:在中国古代诗歌中,南浦是水边的送别之所。

芳草:离恨(芳草远接天涯、绵绵不尽,无处不生,恰似离别的愁绪。

)落花:花是美好的象征,如青春。

落花,又恰在春末,落花便意味着年华老去、青春不再,兼有伤春、悲春之意。

芭蕉:常常与孤独忧愁特别是离情别绪相联系。

梧桐:梧桐是凄凉、凄苦、悲伤的象征。

梧桐不耐寒冷,秋至而叶黄,秋深而叶落,且叶大如掌,易形成强烈的观感,令人易生悲秋之意。

再者,雨滴梧桐(与雨打芭蕉类似),如泪滴纷坠,令人肠断。

菊:喻隐逸,高洁,脱俗。

菊花笑傲风霜,且不愿其它花种同开,所以,菊花就和孤标傲世的高士、隐者结下了不解之缘,几乎成了封建文人孤高绝俗精神的一种象征。

高考古典诗词鉴赏中的意象和意境意象和意境是诗家写诗、评论家评诗经常用到的两个术语,也是我们欣赏古诗词时必须要掌握的两个的重点,更是要分辨的两个难点。

比如全国语文高考卷曾考过李白的《春夜洛城闻笛》一诗:“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

”诗中“折柳”的寓意是什么?“折柳"在这首诗里就是一个意象,表达了两层意思:一是指曲名,即一支汉乐府古曲《折杨柳》,此曲抒写的是离别行旅之苦.二是指一种习俗,一个场景,一种情绪,古代离别的时候,往往从路边折柳枝相送,杨柳依依正好借以表达恋恋不舍的心情。

折柳几乎就是离别的同义语。

在古诗词学习和鉴赏中,类似“折柳"的意象还很多。

下面谈谈有关意象和意境问题。

意象意象就是(物)象与(情)意的组合.即诗中的形象,它不仅包含人物形象,也包括诗中所写的景和物,还包含了作者的情思.诗歌意象因物象的不同,有的是景,有的是物;有的是事,有的是人;有的是单一的,有的是多个的。

如苏轼的《卜算子?黄州定慧院寓居作》“缺月挂疏桐,漏断人初静。

谁见幽人独往来?缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省.拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

”词人的怅惘心境正是由“缺月”、“疏桐”、“幽人”、“孤鸿”、“寒枝"等意象来表达的.王维《竹里馆》“独坐幽篁里,弹琴复长啸.深林人不知,明月来相照。

”由“竹林”、“孤琴”、“长啸”、“明月"等构成了清幽绝俗的意境.白居易《忆江南》“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”.“江花”、“江水”两个意象就足以说明白居易的快乐生活。

再如柳永的《雨霖铃?寒蝉凄切》“今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月"中,通过“杨柳”、“晓风”、“残月”等意象,就能知道所传达出来的是伤别情怀。

意境意境是诗人的主观情思与客观景物相交融而创造出来的浑然一体的艺术境界。

诗歌创作离不开意象,意象的选择只是第一步,是诗的基础;组合意象创造出“意与境谐”的诗的艺术境界才是目的。

分析古代诗歌中的意象古代诗歌作为中国文学的瑰宝之一,以其独特的艺术表达和深邃的意境吸引着人们的注意。

而其中一个重要的元素就是意象,它通过独特的形象符号传达诗人的情感、思想和意境。

本文将以分析古代诗歌中的意象为主题,通过对不同时期、不同诗人作品中意象运用的分析,探讨古代诗歌中意象的丰富多样性以及对作品意义的塑造作用。

一、中古诗歌中的自然意象古代诗歌中的自然意象是最为常见和重要的元素之一。

在中古时期,自然意象在具体形象的选择和抒发手法上有着独特的特点。

比如唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》中,通过描绘高耸的鹳雀楼和苍茫的天空,表达了对壮丽景色的赞美和对人生意义的思考。

这一意象凸显了壮丽和广阔的自然风景,以及人类与自然相互作用的关系。

二、宋代诗歌中的情感意象在宋代,古代诗歌中的意象更多地与情感和人生哲思相关。

苏轼是宋代最著名的诗人之一,他的诗作中常常运用花草、月亮等意象象征着诗人的情感变化和对生活的思考。

举个例子,苏轼的《水调歌头》中通过描绘春天的花草景色,以及对逝去时光的回忆,表达了对生活瞬息即逝的感慨和对美好时光的怀念之情。

这一意象塑造了诗人的情感表达,使读者产生共鸣。

三、元代诗歌中的社会意象到了元代,古代诗歌中的意象逐渐向社会现实和人情世态扩展。

元代诗人辛弃疾的《青玉案·元夕》通过描绘元宵节的热闹景象,融入了对战乱时代的思考和对家国深情的表达。

这一意象将个体情感与社会背景相结合,展示了古代诗歌在意象表达上的多样性和变化。

四、明清诗歌中的哲理意象明清时期,古代诗歌中的意象更加凝练深奥,常常以简练的词句抒发哲理和人生智慧。

李清照是明代著名女词人,她的《如梦令》中通过描绘秋夜的意象,表达了对人生短暂和离别之苦的思考。

这一意象通过简洁的语言和凝练的形象,传达了对人生哲理的深度探讨。

综上所述,古代诗歌中的意象是一种独特的表达方式,丰富了诗歌的艺术内涵和表达效果。

不同时期、不同诗人的作品中,意象的选择和运用都有所不同,与时代背景和诗人个体的情感、思想关系密切。

分析古代诗词中的意象与意境描写技巧古代诗词中的意象与意境描写技巧在古代诗词中,意象和意境是传达作者情感与表达主题的重要手段。

通过形象生动的描写和含蓄深远的意境,古代诗人创造了许多经典之作。

本文将分析古代诗词中的意象与意境描写技巧,并探讨其魅力所在。

一、意象的运用意象,即通过具体形象来传达抽象意义的修辞手法,是古代诗词中常见的表现方式。

诗人通过巧妙地选择和运用意象,使读者对诗歌的情感和主题产生更深的体验和理解。

1.自然意象:古代诗词中最常见的意象是以自然景物为基础的描写。

比如“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”(杜甫《月夜忆舍弟》),通过描写绿蚁、红泥等自然事物,传达了诗人对家乡与亲情的思念之情。

2.动物意象:动物意象在古代诗词中也屡见不鲜。

比如“白日依山尽,黄河入海流,欲穷千里目,更上一层楼”(王之涣《登鹳雀楼》),将鹳雀与壮丽的自然景色相结合,表达了对壮丽自然景色的赞美之情。

3.人物意象:人物意象是表达人物心理、塑造形象的重要手法。

比如“红豆生南国,春来发几枝”(王之涣《登鹳雀楼》),通过描写红豆发芽的景象,抒发了对远方恋人的思念之情。

二、意境的营造意境即通过诗词的语言和意象组合营造出的一种情感氛围。

通过选择恰当的词语和构建连贯的意象,古代诗人能够让读者产生强烈的情感共鸣,沉浸于诗歌所创造的境界之中。

1.对景抒怀:古代诗人常常通过描绘自然景色来表达自己的情感和主题。

比如“庭院深深深几许,杨柳堆烟,帘幕无重数”(杜牧《秋夜将晓出篱门迎凉有感》),通过描写深深的庭院和杨柳烟雨的景象,营造出安静、宁谧的秋夜意境。

2.意象相互印证:通过不同意象之间的对应或转换,古代诗人能够营造出丰富的意境。

比如“雨打梨花深闭门,忘了青春,误了青春”(杜甫《月夜忆舍弟》),通过将雨打梨花与青春失落相对应,加深了诗人对岁月流转和时光虚度的感慨。

3.音韵与意境的融合:古代诗词中的音韵美也是意境的重要组成部分。

诗人通过巧妙运用平仄、押韵等手法,使得诗句具有韵律感和音乐感。

常说的意象、意境概念意象,就是诗中熔铸了作者思想情感的事物。

即诗歌中的具体的人、物、景等。

意境,就是作者通过丰富的想象,将思想感情与作品的生活图景融为一体而形成的艺术境界。

这是诗人的主观感受、感情以及对生活的理解、认识和客观事物的外在形貌特征以及内在的意蕴的融合统一。

“缺月挂疏桐,漏断人初静。

谁见幽人独往来?飘渺孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省,拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

”(苏轼《卜算子黄州定慧院寓居作》)词中“缺月”、“疏桐”、“幽人”、“孤鸿”、“寒枝”等就是意象。

这些意象与“独”、“缥缈”、“恨”、“寂寞”、“冷”等词的感情色彩和“拣尽寒枝不肯栖”这个具有象征意味的诗句结合起来构成了孤独、凄凉的气氛,但诗人的心念却非常坚定,表达的是作者孤高自赏,不愿与世俗同流的生活态度,这就是意境。

掌握一些必要的典故和惯用的意象1、平时接触过的和常识性的典故一定要注意尽可能多掌握。

例如,“青衫司马”、“豆蔻词工”、“封狼居胥”、“关河”、“三山”、“楼兰”等。

附:古代诗歌中的常见典故(1)斑竹湘妃竹。

舜的妃子娥皇和女英,舜死后在湘水上啼哭,眼泪洒在竹子上,竹竿上都生了斑纹。

唐刘禹锡《泰娘歌》:“如何将此千行泪,更洒湘江斑竹枝。

”(2)比翼鸟传说中鹣鹣只有一只眼、一只翅膀,所以一定要两只鸟在一起才能飞。

比喻夫妻;唐白居易《长恨歌》:“在天愿为比翼乌,在地愿为连理枝。

”(3)碧血常与“丹心”连用,歌颂为国捐躯者的忠贞。

元郑元佑《张御史死节歌》:“孤忠既是明丹心,三年犹须化碧血。

”(4)长城南宋将领檀道济自称为“万里长城”。

后以此称能抵御敌人入侵的英雄人物。

宋陆游《书愤》:“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

”(5)采薇殷朝末年,周武王伐殷,孤竹国国君的儿子伯夷、叔齐认为这是以臣弑君,就拦马谏阻。

殷之后,两人不食周粟,隐居首阳山,采薇而食,终饿死。

后以此喻隐居避世。

唐王绩《野望》:“相顾无相识,长歌怀采薇。

”(6)长亭古代驿站在路上约隔十里设一长亭,五里设一短亭,供游人休息送别。

古代诗歌常见的意象诗歌是古人表达情感、描绘生活、抒发志向的重要方式,而在诗歌中,意象的运用就如同绘画中的色彩和线条,赋予了诗歌丰富的内涵和深远的意境。

所谓意象,就是客观物象经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象。

简单来说,就是诗歌中那些带有作者主观情感的事物。

月亮,这是古代诗歌中最常见的意象之一。

它在不同的诗人笔下,有着不同的含义。

有时,月亮象征着团圆,比如中秋佳节,人们仰望明月,期盼着亲人的团聚,“海上生明月,天涯共此时”,张九龄这句诗就生动地表达了远在他乡的游子对亲人的思念之情;有时,月亮又象征着孤独和寂寞,“举杯邀明月,对影成三人”,李白在月下独酌,以月为伴,却更显孤独;还有时,月亮寓意着时光的流逝,“江畔何人初见月,江月何年初照人”,张若虚望着那轮明月,发出了对宇宙和人生的深沉思考。

柳树也是诗人常常吟咏的对象。

“柳”谐音“留”,因此古人常借柳来表达送别时的不舍之情。

“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新”,王维在这首诗中,通过清新的柳色,烘托出了送别的氛围;“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月”,柳永则在这词句中,用杨柳岸的凄凉景色,衬托出了离人的愁苦。

菊花,因其在秋季盛开,不与百花争艳,往往被诗人用来象征高洁的品质和隐逸的生活。

陶渊明就特别喜爱菊花,“采菊东篱下,悠然见南山”,他在东篱下采摘菊花,悠然自得地望着南山,展现出了一种超脱尘世的心境;而“宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中”,郑思肖笔下的菊花,坚守着自己的香气,至死不落,表达了诗人坚贞不屈的气节。

鸿雁,在古代诗歌中常常代表着书信和思念。

“鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文”,张若虚借鸿雁无法传递书信,抒发了深深的相思之苦;“乡书何处达?归雁洛阳边”,王湾看到北归的大雁,想起了自己的家乡,希望能托大雁捎去一封家书。

杜鹃,又名子规,其啼声凄厉,常常勾起诗人的愁绪。

“杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪”,李白借子规的啼叫声,烘托出了一种凄凉的氛围;“其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣”,白居易用杜鹃啼血的描写,进一步强化了环境的悲哀。

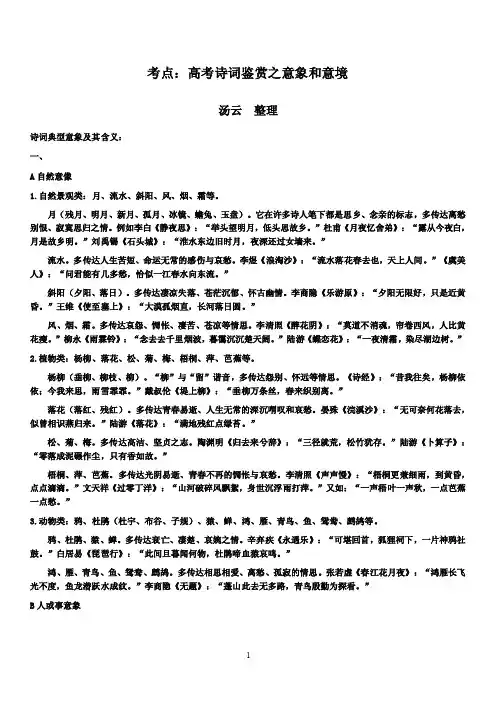

考点:高考诗词鉴赏之意象和意境汤云整理诗词典型意象及其含义:一、A自然意像1.自然景观类:月、流水、斜阳、风、烟、霜等。

月(残月、明月、新月、孤月、冰镜、蟾兔、玉盘)。

它在许多诗人笔下都是思乡、念亲的标志,多传达离愁别恨、寂寞思归之情。

例如李白《静夜思》:“举头望明月,低头思故乡。

”杜甫《月夜忆舍弟》:“露从今夜白,月是故乡明。

”刘禹锡《石头城》:“淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。

”流水。

多传达人生苦短、命运无常的感伤与哀愁。

李煜《浪淘沙》:“流水落花春去也,天上人间。

”《虞美人》:“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

”斜阳(夕阳、落日)。

多传达凄凉失落、苍茫沉郁、怀古幽情。

李商隐《乐游原》:“夕阳无限好,只是近黄昏。

”王维《使至塞上》:“大漠孤烟直,长河落日圆。

”风、烟、霜。

多传达哀怨、惆怅、凄苦、苍凉等情思。

李清照《醉花阴》:“莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

”柳永《雨霖铃》:“念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

”陆游《蝶恋花》:“一夜清霜,染尽湖边树。

”2.植物类:杨柳、落花、松、菊、梅、梧桐、萍、芭蕉等。

杨柳(垂柳、柳枝、柳)。

“柳”与“留”谐音,多传达怨别、怀远等情思。

《诗经》:“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。

”戴叔伦《堤上柳》:“垂柳万条丝,春来织别离。

”落花(落红、残红)。

多传达青春易逝、人生无常的深沉喟叹和哀愁。

晏殊《浣溪沙》:“无可奈何花落去,似曾相识燕归来。

”陆游《落花》:“满地残红点绿苔。

”松、菊、梅。

多传达高洁、坚贞之志。

陶渊明《归去来兮辞》:“三径就荒,松竹犹存。

”陆游《卜算子》:“零落成泥碾作尘,只有香如故。

”梧桐、萍、芭蕉。

多传达光阴易逝、青春不再的惆怅与哀愁。

李清照《声声慢》:“梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。

”文天祥《过零丁洋》:“山河破碎风飘絮,身世沉浮雨打萍。

”又如:“一声梧叶一声秋,一点芭蕉一点愁。

”3.动物类:鸦、杜鹃(杜宇、布谷、子规)、猿、蝉、鸿、雁、青鸟、鱼、鸳鸯、鹧鸪等。

说说诗歌中的意象和意境中国传统诗歌强调意象和意境,但是,什么是意象和意境,中学课本中往往语焉不详。

《现代汉语词典》(2002年增补本)也认为:意境是“文学艺术作品通过形象表现出来的境界和情调”,意象则就是“意境”,这二者是完全一致的。

的确,在不少情况下,这两者是可以吻合的。

但是,从文学审美的角度细细推敲,我们发现,这两者之间还是有着多方面的不同。

一、内涵不同诗人创作诗歌作品,要借助一定的形象。

这些写入作品的形象就是意象的“象”。

但由于它们是经过诗人的挑选和判定而写入的,所以已经附着了诗人的主观认识和情感(即“意”),因而这些形象便不再是现实中的普通形象了,故称为“意象”。

我们可以把这种主观情意和外在物象相融合的心象通称为“意象”。

意境则不同,它是文学作品中所描绘的客观图景和所表现的思想感情融合一致而形成的一种艺术境界。

它依赖于作品的意象而产生,是超越于具体意象之外,需要通过联想和想象才能达到的境界。

而且我们说意境时只是针对少数优秀的文学作品而言的,不是所有的文学作品都能产生意境。

二、范围不同意象往往可以用数量的多少来统计,属于个体观念;而意境则是一个整体观念。

如毛泽东《沁园春•长沙》:“看万山红遍,层林尽染,漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

”有着多种意象:山、林、江、舸、鹰、鱼,达6种之多。

但是作为意境,却只有一项,诗人通过这些意象创造出了一幅绚丽夺目、生机勃勃的秋景图。

那浓重的色彩,那争竞的场面,那搏击的气势,那轻翔的自由,在读者的心中已经合成了一幅完整的图画,带给读者的联想和想象已经远远超出了那6种意象所表现的范畴。

三、获得不同意象是可以直接从作品中获得的,诗人写了几个物或者景,完全可以直接“数”出来;而意境则需要“悟”才能获得。

因为“境生象外”,所以,“悟”的结果与读者个人的胸襟抱负、个性气质、知识修养、人生经历等有着密切的关系,甚至同一个人,在不同的环境条件下也可能“悟”出不同的意境来。

古代诗歌中的意象与象征手法解析古代诗歌作为中国文化的瑰宝,通过丰富的意象与象征手法,展示出深邃的内涵与多样的表达方式。

本文将从古代诗歌中常见的意象以及象征手法两个方面进行解析,以期揭示其独特的艺术魅力。

一、意象在古代诗歌中的作用意象是诗歌表达的重要手段之一,通过对物象、景象和人物形象的艺术描写,使作品具有生动的形象感受,增强了诗歌的感染力和艺术性。

在古代诗歌中,常见的意象包括自然景物、动物、植物等。

首先,自然景物常被运用于诗人的意象描写中。

古代诗人善于利用山水之美来表达自己的情感和思考。

比如,《登高》中的“白日依山尽,黄河入海流”,通过描绘山川的壮丽景色,抒发了诗人豪情壮志和对大自然的赞美之情。

其次,动物也常常被诗人视为意象的投射对象。

诗人通过对动物形象的描绘,传达出自己内心的感受和意境。

例如,《静夜思》中的“床前明月光,疑是地上霜”,通过人们常见的月亮和霜来描绘寂静的夜晚,展现了诗人内心的孤独和思考。

最后,植物作为古代诗歌中的意象常常扮演着重要的角色。

花草树木通过其特有的形态和色彩,丰富了诗歌的意境和情感。

例如,《静夜思》中的“床前花枝轻拂面”,通过细腻的描写,让读者仿佛闻到了花的香气,感受到了花的美丽。

二、象征手法在古代诗歌中的运用象征手法是一种通过具体形象所蕴含的抽象意义来表达诗人情感和思考的艺术手法。

在古代诗歌中,常见的象征手法包括典故象征、色彩象征和物象象征。

首先,典故象征是古代诗歌中常用的一种象征手法。

通过引用或借用历史、神话等相关的故事情节和人物形象,来设计表达自己的情感和思考。

例如,《滕王阁序》中的“豪华万端,钟鸣漏尽,使人惊愕”的描写,借用了滕王阁的典故,以表达对荣华富贵的追求所带来的空虚和困惑。

其次,色彩象征是古代诗歌中常用的一种象征手法。

通过描写不同的颜色,表达出不同的情感和意义。

比如,《静夜思》中的“床前明月光,疑是地上霜”,明月光和白霜的色彩象征着清冷和寂静的夜晚,以传达诗人内心的孤独和思考。

古代诗歌意象含义和意境特点

古代诗歌的意象是诗歌中最为重要的元素之一,它们不仅仅是诗歌的表现形式,更是诗歌所表达的情感和意境的象征。

古代诗歌的意境特点可以分为豪放类、清幽类、伤感类、婉约类、超脱类和华美类。

豪放类的诗歌意境雄浑开阔、雄奇瑰丽、浩瀚辽阔、广袤高远、旷达洒脱;清幽类的诗歌意境清新明丽、宁静恬淡、淡雅闲适、和谐静谧、恬静优美;伤感类的诗歌意境凄清冷寂、孤寂冷清、哀怨低沉、凄惨萧条、苍凉悲壮;婉约类的诗歌意境缠绵悱恻、哀婉动人、委婉含蓄、蕴藉风流、朦胧缥缈;超脱类的诗歌意境超脱世俗、远离尘嚣、高雅脱俗、超凡脱尘、风致雅洁;华美类的诗歌意境富丽堂皇、华美绚丽、华妙艳丽、瑰丽神奇、色彩斑斓。

古代诗歌中的意象也是多种多样的,其中包括青山、月、冰心、水、关山、清风和白云等。

青山在古典诗歌中具有深隐旷达、雄浑沉稳、亘古不变的特色,是文人借以栖息身心的家园,因而备受文人喜爱。

月则可以引发离愁别绪,表现亡国之痛,也可以抒发盛衰无常、物是人非的感慨。

冰心比喻心志忠贞、品格高尚、心性高洁。

水则可以表现绵绵愁思、离愁别恨,

也可以抒发时光流逝的感慨。

关山则是关塞山河的象征,既可以表现历史存在,也可以表达望云思友、见月怀人的情感。

清风可以引发望云思友、见月怀人的情感,也可以表达清新明丽、宁静恬淡的意境。

白云则是诗人表达超凡脱俗、远离尘嚣的象征。

总的来说,古代诗歌的意象丰富多彩,它们不仅仅是诗歌的表现形式,更是诗歌所表达的情感和意境的象征。

通过意象的运用,古代诗歌传递出了诗人对自然、人生、历史等方面的感悟和思考,使读者在欣赏诗歌的同时,也能够感受到诗歌背后所蕴含的深刻内涵。

诗意独具的文章,充满了诗人对自然的赞美和对生命的思考。

思家步月清宵立,忆弟看云白日眠。

这是杜甫《恨别》中的句子,表达了诗人对家乡和亲人的思念之情。

白云千里万里,明月前溪后溪。

这是刘长卿《苕溪酬梁耿别后见寄》中的句子,描绘了清幽的山水和诗人的离别感。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

这是崔颢《黄鹤楼》中的句子,表达了诗人对黄鹤楼的怀念和对光阴易逝的感慨。

但去莫复问,白云无尽时。

这是王维《送别》中的句子,表达了诗人对别离的无奈和对时光流逝的感叹。

斜阳草树,寻常巷陌。

这是辛弃疾《永遇乐·京口北固亭

怀古》中的句子,描绘了熟悉的街巷和诗人的思乡之情。

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

这是刘禹锡《乌衣巷》中的句子,表现了城市景象和诗人的离愁别绪。

暮霭沉沉楚天阔。

这是柳永《雨霖铃》中的句子,表现了秋日的沉郁和诗人的忧思。

遥知不是雪,为有暗香来。

这是王安石《梅花》中的句子,表达了梅花的清雅和高洁的品质。

孤兰生幽园,众草共芜没。

虽照阳春晖,复悲高秋月。

飞霜早淅沥,绿艳恐休歇。

若无清风吹,香气为谁发。

这是李白《古风》中的句子,描绘了兰花的清雅和高洁的品质。

莫讶春光不属侬,一香已足压千红。

总令摘向韩娘袖,不作人间脑麝风。

这是徐渭《兰》中的句子,表达了兰花的清雅和高洁的品质。

高节人相重,虚心世所知。

这是张九龄《和黄门卢侍御咏竹》中的句子,表达了竹子的正直谦虚和坚贞高洁的品质。

宁可食无肉,不可居无竹。

无肉令人瘦,无竹令人俗。

人瘦尚可肥,士俗不可医。

这是苏轼《於潜僧绿筠轩》中的句子,表达了竹子的正直谦虚和坚贞高洁的品质。

采菊东篱下,悠然见南山。

这是陶渊明《饮酒》中的句子,表现了诗人的闲适和对自然的赞美。

开轩面场圃,把酒话桑麻。

待到重阳日,还来就菊花。

这是孟浩然《过故人庄》中的句子,表达了诗人的怀旧和对菊花的赞美。

宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

这是郑思肖《画菊》中的句子,表达了菊花的高洁和不畏权贵的精神。

离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

远芳侵古道,晴翠接荒城。

又送王孙去,萋萋满别情。

这是白居易《赋得古原草送别》中的句子,表达了对别离的无奈和对生命的感慨。

离恨恰如春草,更行更远还生。

这是李煜《清平乐》中的句子,表达了对别离的痛苦和对生命的坚韧。

洛阳女儿惜颜色,行逢落花长叹息。

这是刘希夷《代悲白头翁》中的句子,描绘了女子的凄凉和对光阴易逝的感慨。

落花”“流水”一去不返,常让诗人感慨时光流逝。

在惜春

词中,诗人常以落花为喻,表达对人生短暂和青春易逝的感慨。

杨柳”和“柳”谐音,“留”也和“柳”谐音,因此古人常以柳

树来表示眷恋不舍。

这也是为什么有“折柳赠别”的俗。

松柏生长环境恶劣,但它经受住了寒冬的考验,枝干坚劲,象征着坚贞、孤直和高洁。

文人常以咏松柏来表现对高风亮节的赞美和追求。

秋天万物凋零,梧桐树是典型的落叶乔木,秋天到来,往往梧桐叶先行凋落,这也是为什么有“一叶落而知秋”的说法。

芭蕉”常代表离情别绪。

莲”和“怜”谐音,古诗中常用“莲”来表达爱情。

南朝乐府《西洲曲》中的“采莲南塘秋,莲花过人头。

低

头弄莲子,莲子青如水。

”表达了一个女子对所爱男子的深切

思念和爱情的纯洁。

在诗歌中,高洁的品质常常与蝉相联系,如骆宾王的《咏蝉》:“无人信高洁。

”

蝉”是一种高洁清高的昆虫,但在孤独无助时也会发出孤

苦无告的鸣叫声。

杜鹃”是一种孤独悲苦的鸟类,俗称布谷,也被称为子规、杜宇、子鹃。

它的鸣叫声常常唤起人们对故乡的思念和愁绪。

鸿雁”也被称为“雁书”、“雁足”、“鱼雁”等,因为它们常

常被用来传递书信和音讯。

在诗歌中,鸿雁常常被用来表达离别之情。

乌鸦”在古典诗词中常常被用来象征衰败和荒凉。

猿啼”在诗歌中往往表现为一种悲伤凄凉的情感。

鹧鸪”常常被用来表达游子思乡的离愁别绪,也象征历史

的盛衰沧桑变迁。

燕”因为常常结伴飞行,成为了爱情的象征。

同时,它也

被用来表达世事变迁的寄托。

长亭”是古代路旁的亭子,常常被用来休憩或饯别送行。

在送别诗词中,它常常被用来表达依依惜别之情。

酒除了能排解愁绪,还蕴含着深深的祝福。

在诗歌中,酒常常被用来抒发别离之情。

五柳”自古以来就成了隐者的代称,如王维的《送元二使安西》和白居易的《琵琶行》中都有提到。