陶瓷造型的一般规律

- 格式:doc

- 大小:16.50 KB

- 文档页数:3

一.顺治时期的青花瓷(1644---1661年)1.造型:造型、釉色、纹饰既有明代遗风,也开创清代特色,处于过渡时期。

祭器有炉、瓶、净水碗、杯、盖罐等。

造型单调,大盘出现双层底。

晚明是筒状炉,顺治为钵式炉。

2.工艺:粗糙不修胎。

足根露胎,有跳刀及缩釉现象。

双层底,又称隔漏底,外足高而内底低,只有顺治康熙时有。

3.胎釉:胎骨疏松,瓷化程度不好。

4.青花:用回青少,用石子青多。

顺治早期呈色灰暗,顺治晚期浓艳发紫。

顺治时多数为酱口,康熙时继续,雍正时就少,以后则不见。

5.纹饰:明代写意花卉、云龙纹多。

清代青花瓷上山水画有“四王”笔意,用皴法。

画龙凤留白边,画石是瘦削玲珑石。

画花卉叶子旁题诗,顺治到康熙初都有。

如画梧桐叶,旁题诗:“梧桐一叶落,天下尽皆秋”。

或“梧桐叶落,天下皆秋”。

个别还有写“红叶传书信,寄与薄情人”诗句的。

6.款识:有顺治年制,大清顺治年制,也有大明顺治年制,可能是窑工有抗清情绪所致。

祭器多干支纪年款。

如“顺治丁酉”净水碗。

篆书款有“玉堂佳器”、“百花斋”等。

伪托款有楷书“嘉靖”“万历”款。

二.康熙时期的青花瓷(1662---1722年)这一时期成就最大,造型千变万化,工艺细致精巧,色调青翠。

《陶雅》上说:“世界之瓷,以吾华为最;吾华之瓷,以康雍为最”。

康雍青花,能分多层,少则五色,多则九色。

1.造型:前期比较敦厚,器型变化不多。

后期厚薄皆有,以薄为主。

器型前所未有,变化多端。

常见以盘碗盖罐及日用器皿为多。

后期则观赏,陈设器物增多。

大到屏风、龙缸,小到鸟食罐等。

碗变化较多,有洗式、墩式、四方菱角式、斗笠式、二折腰、三折腰等。

特别是斗笠式碗最典型,特征是胎体薄。

还有凤尾尊、花觚、笔筒、象腿瓶、筒式瓶等。

2.工艺:碗,深腹高圈足,盘碗底足深,圈子大,足直、足根圆,俗名灯草根。

露底布分能见一道道很细的旋坯痕。

部分是璧形足和隔漏底足。

笔筒底中有脐形,瓶罐接口不明显。

盘碗底部都有极细缩釉点,象针鼻眼。

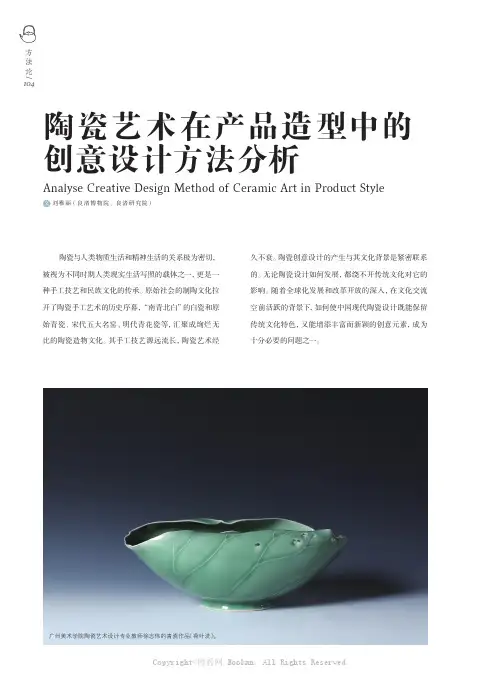

论104陶瓷与人类物质生活和精神生活的关系极为密切,被视为不同时期人类现实生活写照的载体之一,更是一种手工技艺和民族文化的传承。

原始社会的制陶文化拉开了陶瓷手工艺术的历史序幕,“南青北白”的白瓷和原始青瓷、宋代五大名窑、明代青花瓷等,汇聚成绚烂无比的陶瓷造物文化。

其手工技艺源远流长,陶瓷艺术经Analyse Creative Design Method of Ceramic Art in Product Style刘雅丽 (良渚博物院、良渚研究院)陶瓷艺术在产品造型中的创意设计方法分析久不衰。

陶瓷创意设计的产生与其文化背景是紧密联系的。

无论陶瓷设计如何发展,都绕不开传统文化对它的影响。

随着全球化发展和改革开放的深入,在文化交流空前活跃的背景下,如何使中国现代陶瓷设计既能保留传统文化特色,又能增添丰富而新颖的创意元素,成为十分必要的问题之一。

广州美术学院陶瓷艺术设计专业教师徐志伟的青瓷作品《荷叶洗》。

材料与技术是实现陶瓷设计的物质基础和手段。

在人类早期的造物活动中,对自然材料和工具的选择是从无目的到有目的,从改造材料和工具再到创造材料和工具。

创意的美好必须依赖于对材料的了解和对技术的掌握,即设计者驾驭材料与技术的能力。

在创意设计的过程中,设计者必然会面临材料和工艺的诸多制约与影响,同时也是对设计能力的挑战。

材料的特殊性决定了陶瓷设计必须遵循一定的工艺技术。

在设计陶瓷作品的过程中,如果不考虑技术的难度和完成的可能性,会使设计如纸上谈兵,无法发挥实际作用。

[1](一)材料属性设计以材料为先,脱离材料的设计谈不上功能与审美。

陶瓷是用泥类和石料作原料,经粉碎后和水混合形成可塑性强的泥团。

由于物理和化学性质不同,瓷可以分为硬质瓷和软质瓷:硬质瓷烧成温度较高(1 300℃以上),机械强度好,坯体呈白色,半透明,不吸水,不透气;软质瓷分为长石瓷、骨质瓷、滑石瓷3类,其主要特点是抗腐蚀性、透光性、亲人性、绝缘性和耐磨性。

1、瓷器的造型是断代的主要依据。

因为造型最具时代特征,什么时代有什么样的造型,没有什么样的造型;一类器物什么时间开始出现的,什么时间消失的以及它在其间经历了什么样的变化过程,往往是鉴定时代一种可靠的方法。

因此,古代瓷器的造型演变是有规律的,找出它们变化规律和时代特征,就能达到科学鉴定的目的。

2、瓷器的纹饰题材与装饰风格。

随着时代的不同与时尚的变化,而形成复杂多变的时代特征,这常常被鉴定家们作为断代的可靠依据。

3、烧造方法。

我国烧瓷技术的发展,是从低级向高级不断发展与提高的。

因为各个时代在原料加工、器物成型、烧窑等技术上的不同,就给瓷器留下了不同的工艺痕迹。

因此,烧造方法是导致瓷器具有不同特征及其变化的根本原因。

掌握各时代不同的烧瓷方法,也是用以断代的重要依据。

4、瓷器的胎、釉、彩绘特征。

由于各地、各个时期的制瓷原料是不同的,瓷器烧成后在胎、釉、彩等特征上也就不一样,这也是用以区分不同时代瓷器的重要方法。

5、瓷器年代的鉴定除了上述从瓷器的艺术与烧造工艺进行鉴定外,还有一个就是瓷器上的“年款”,特别是明、清瓷器。

带年款的瓷器与纪年墓出土的瓷器,则是排比研究的标准器,为鉴定中判断窑口与断代起着极为重要的作用。

元代:由于元代采用干粉施釉法,所以元代青花瓷器只有在有青花纹饰的地方,用150倍放大镜可以看到釉下面有稀疏的气泡。

其余的地方,没有气泡自己鉴定古瓷器科学有效的简便方法太简单了!将瓷器放入一盆清水,少则几分钟,多则一夜)如果瓷器胎釉中释放大小气泡,则千万个小气泡布满器身,这是千年以上古瓷无疑!有的还有淡淡的棉絮飘逸。

(凡近现代瓷器均无此现象)这是因为古瓷经千年岁月胎釉已经老化生成许多空隙,这些空隙是当年柴窑逐渐加温形成的细微裂隙,裂隙中充满了空气;也是古瓷胎釉疏松,时间长了形成裂隙;亦有大量死亡气泡内空,岁月更替充满了空气。

水灌后水分将空气排出,所以形成了千千万万的细小气泡。

近现代的瓷器用煤或气燃烧,升温快,气体排出也快,胎釉实坚,所以胎釉中没有裂隙。

浅谈陶瓷器形之美—“器”与“道”作者:李莎来源:《美与时代·城市版》2014年第10期摘要:陶瓷的造型演变有着各种可能和因素,器形中的造型便是集“器”之用与“道”之意于一体。

通过具体描述几种思维方法,并结合陶瓷艺术的特殊性来分析如何将“器”与“道”融于器形之中。

只有弄清楚它的特殊性,才能真正深刻体会陶瓷器形之美。

关键词:陶瓷;器;道;物象;意味陶瓷首先是为“用”而产生,然后不断演变和发展的。

但是,陶瓷又超越了一般的实用性,不单单作为一个个罐、盘等容器存在,它还是艺术,作为人们精神世界的物化象征,蕴蓄着至今猜不透、说不清、道不明的内涵和意味。

陶瓷的实用功利性和超越实用的精神性,统一于器形。

“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,即作为容器的实用之具是陶瓷的“器”,作为精神的物化是陶瓷的“道”。

原始先民们在陶瓷的创造中的那种感悟和精神的陶铸,或许不会有老子式的抽象概括和理性的认识,但或许曾为“道”“器”观念的生成和关系的理解提供了某些基础。

陶瓷的造型演变有着各种可能和因素,但是可以确定的一点是,先民们运用各种思维方式将自身的感受投射于器形的创造之中,或者无意间按照当时的“美的规律”来创造,来将陶瓷的“器”与“道”结合于一体。

一、观物取象观物取象是中国传统造型中的基本方法,即通过先观察物体,再取之兆象。

这种艺术的思维方式影响艺术创作的许多方面,当然对独特的陶瓷造型有深刻的影响。

观物是依据世间自然界和社会的万事万物作为对象,作为造型的原型,然后进行丰富和加工。

其次,“物”作为造型的原型,并不是简单的模仿照搬物的形象或属性,而是对物有着整体的把握,进行综合的一个心理过程或者复杂的实践过程,才能正确“取象”,最终成为“形”。

最开始的陶器的造型多为直接取象,如圆形、半圆形、葫芦形的碗、盆、钵,以及模仿动物造型的陶鸟、鹰鼎、陶猪,模仿植物造型的水瓢、水壶造型等等。

这些造型有的是直接整体取象,有的是局部的模拟和变形。

浅析宋朝时期陶瓷造型的美学特点-工艺美术论文-艺术论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——一、宋代陶瓷艺术的发展背景概述公元960年,后周大将赵匡胤通过陈桥兵变建立了宋朝,随后迅速统一全国。

在经济上,统治者采取了轻赋税的政策,同时大量启用文官,在社会上形成了一种重文抑武的风气;在经济上,整个宋代商业发达,直接催生了市民文化的崛起和发展;在文化上,宋代统治者对道教极为推崇,程朱理学占据了哲学领域中的主流地位,这种对精神和哲学的追求,具体表现为人们对沉稳、超脱、内敛等意境的追求;在工艺技术上,最突出的就是,宋代在陶瓷制造技术上进行了大量的革新,每一个环节都有着明确的分工,使得陶瓷制作无论是在效率上还是质量上都获得了本质的提升。

所以无论是、经济、文化的发展还是工艺技术的革新,都为陶瓷艺术的大发展打下了一个良好的基础。

而造型是陶瓷艺术最为直观的表现因素,集中体现着作品的审美风格与追求,也正是得益于这些积极的因素,宋代陶瓷艺术才在造型上表现出了鲜明的美学特征。

二、宋代陶瓷造型的美学特征1.仿生意蕴美所谓仿生,就是对生活中一些动物和植物的造型进行模仿。

其在宋代之前的瓷器制作中,就已经发展得比较完备了,成为了一种主流的造型方式,到宋代达到了前所未有的高度。

而且宋代陶瓷仿生是一种有选择的仿生,即选取整个事物中最生动、最优美的一部分进行模仿,通过高度地概括,来获得形象性和抽象性的统一。

如汝窑中一些以莲花为造型的瓷器,伴随着佛教在中国的传播,莲花逐渐成为了艺术创作中一个十分热门的对象,其高尚廉洁的寓意,受到了多个阶层的普遍认可。

宋代的莲花瓷器作品,较少采用整个莲花为造型,基本上都是选取花瓣的一部分,或是完全绽放,或是含苞放,都制作得十分生动,给人一种清丽高洁的享受,从而表现出了莲花出淤泥而不染的深层次的意蕴表达。

又如汝窑生产的天青葫芦瓶,其造型形神兼俱,特点是上小下大,大小比例精准,看上去整体十分和谐,同时也把葫芦所代表的多子多福的寓意生动地表达了出来。

陶瓷摆件标准

陶瓷摆件的标准主要体现在以下几个方面:

1. 制作工艺:优质的陶瓷摆件应该具有精细的制作工艺,包括陶艺、瓷艺、雕刻等。

陶瓷摆件的生产过程相对复杂,包括练泥、成型、干燥、上釉、窑烧等环节。

在这些环节中,工匠们需要掌握恰当的技艺,以确保陶瓷摆件的质量和美观度。

2. 造型设计:陶瓷摆件的造型设计应该具有创意和艺术性,能够体现陶瓷艺术的特点。

陶瓷摆件的款式繁多,包括人物、动物、器物等,不同的造型适用于不同的场景和装饰风格。

在选择陶瓷摆件时,应结合自己的家居空间和审美喜好进行搭配。

3. 色彩搭配:陶瓷摆件的色彩搭配应该和谐统一,既能突显个性,又能与周围环境相融合。

陶瓷摆件的色彩来源于釉料,好的釉料色彩鲜艳、光泽度高,且不易褪色。

4. 产品质量:陶瓷摆件的质量主要包括坯体密度、釉面平整度、线条流畅度等方面。

高品质的陶瓷摆件应该具有较高的坯体密度,釉面光滑、无气泡、无瑕疵,线条流畅自然。

5. 安全性:陶瓷摆件在设计和生产过程中应注重安全性,避免使用有毒材料和易碎制品。

特别是家居摆件,要确保在正常使用过程中不会对人们的生活造成安全隐患。

6. 包装和运输:为了保护陶瓷摆件在运输过程中免受破损,生产厂家应提供合适的包装。

包装材料应具有一定的缓冲性能,如泡沫、纸箱等。

此外,快递公司在运输过程中应确保货物安全,避免暴力分拣导致陶瓷摆件破损。

总之,在选购陶瓷摆件时,消费者可以从制作工艺、造型设计、色彩搭配、产品质量、安全性和包装运输等方面进行综合考虑,以挑选出符合自己需求的优质陶瓷摆件。

元明清瓷器鉴定(一)造型是鉴定瓷器的重要依据仿制古陶瓷,往往得其形似而失其神采,能效其隽秀,未必能学其古拙。

因为一件器物的创作,与当时人们的生活习惯、审美标准以及技术条件都有密切的关系。

一般说陶瓷器在纹饰、胎釉等方面均能体现各时代的特色,但造型在这方面表现得更为突出。

所以若能善于识别其形状和神态,就可以在鉴定工作中掌握一种比较可靠的方法。

观察器形首先要对历代造型有一个基本概念。

陶瓷器的形状,大体是古时简朴,随同时代的演进而渐趋繁复。

以元、明、清三代造型而论,元代造型大多较为钝重稚拙,无论青、白瓷器都比一般宋、明瓷器显得突出。

尤其是日常应用的坛、罐、瓶、壶及盘、碗等一般器物,常见有相当大的器形。

例如传世的元青花与釉里红大碗有口径达42厘米,青花和釉里红大盘的口径也在45~58厘米左右。

由于胎体厚重,烧制不易,难免有翘棱、夹扁、凹心、凸底等变形的缺陷,因而过去文献多有元瓷粗率之论,其实这是不够全面的。

元瓷纹饰之丰富多采,固不侍言,即以大盘造型而言,十二瓣板沿花口的多是花口花底(口、底均为十二瓣花形),足见当时制作认真,虽底足之微也不轻易放过。

此种作法到明代永、宣以后便不复见(永、宣只见有花口花足的把碗和中型碗、洗,而无花足盘)。

永乐时一般盘、碗的底心也多是外凸内凹,圈足较元代放大,显得格外平稳。

特别是胎土陶炼精细,造型轻重适宜。

永乐时期另有一种纯白脱胎带暗花的器皿,胎体非常轻薄,清代人形容它曾有所谓“只恐风吹去,还愁日炙销”的诗句。

这种“薄如卵幕”的瓷器,造型精美,都是盘、碗之类,后世虽有仿作,但在暗花纹饰的技巧上仍有所不及。

宣德瓷器的造型种类更加繁多,无论盘、碗、杯、壶、罐、瓶等制作都非常精致,而且能独出心裁,锐意创新,如“无挡尊”可称是空前之作,除乾隆时曾经仿制外,后世很少有此种仿品。

目前传世品中常见的永、宣时期造型有:鸡心碗、花浇、僧帽壶、长圆腹执壶(流口为葫芦形)、天球瓶、扁腹绶带葫芦瓶、四季委角兽耳瓶和菱花式洗、菱花式把碗等。

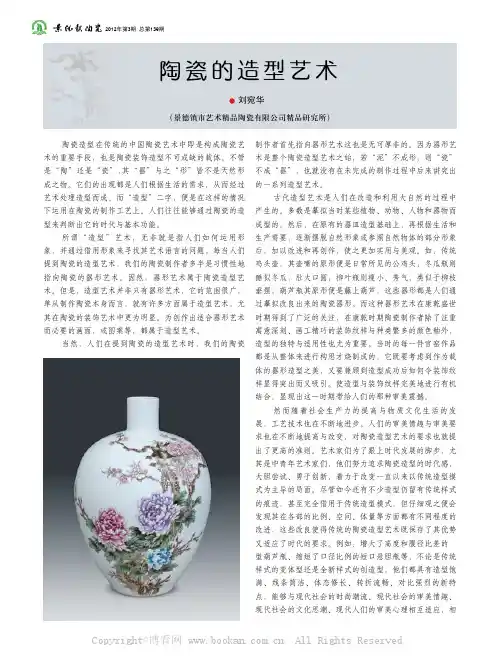

2012年第3期 总第139期刘宛华陶瓷造型在传统的中国陶瓷艺术中即是构成陶瓷艺术的重要手段,也是陶瓷装饰造型不可或缺的载体。

不管是“陶”还是“瓷”,其“器”与之“形”皆不是天然形成之物。

它们的出现都是人们根据生活的需求,从而经过艺术处理造型而成。

而“造型”二字,便是在这样的情况下运用在陶瓷的制作工艺上。

人们往往能够通过陶瓷的造型来判断出它的时代与基本功能。

所谓“造型”艺术,无非就是指人们如何运用形象,并通过借用形象来寻找其艺术语言的问题。

每当人们提到陶瓷的造型艺术,我们的陶瓷制作者多半是习惯性地指向陶瓷的器形艺术。

固然,器形艺术属于陶瓷造型艺术。

但是,造型艺术并非只有器形艺术,它的范围很广,单从制作陶瓷本身而言,就有许多方面属于造型艺术,尤其在陶瓷的装饰艺术中更为明显。

为创作出适合器形艺术而必要的画面,或图案等,都属于造型艺术。

当然,人们在提到陶瓷的造型艺术时,我们的陶瓷制作者首先指向器形艺术这也是无可厚非的。

因为器形艺术是整个陶瓷造型艺术之始,若“泥”不成形,则“瓷”不成“器”,也就没有在未完成的制作过程中后来讲究出的一系列造型艺术。

古代造型艺术是人们在改造和利用大自然的过程中产生的。

多数是摹拟当时某些植物、动物、人物和器物而成型的。

然后,在原有的器皿造型基础上,再根据生活和生产需要,逐渐摆脱自然形象或参照自然物体的部分形象后,加以改进和再创作,使之更加实用与美观。

如:传统鸡头壶,其壶嘴的原形便是日常所见的公鸡头;冬瓜瓶则酷似冬瓜,肚大口圆;柳叶瓶则瘦小、秀气,类似于柳枝垂摆;葫芦瓶其原形便是藤上葫芦,这些器形都是人们通过摹拟改良出来的陶瓷器形。

而这种器形艺术在康乾盛世时期得到了广泛的关注,在康乾时期陶瓷制作者除了注重寓意深刻、画工精巧的装饰纹样与种类繁多的颜色釉外,造型的独特与适用性也尤为重要。

当时的每一件官窑作品都是从整体来进行构思才烧制成的,它既要考虑到作为载体的器形造型之美,又要兼顾到造型成功后如何令装饰纹样显得突出而又吸引。

陶瓷造型艺术的审美特征作者:吴月琴吴路琴来源:《景德镇陶瓷》2016年第03期陶瓷造型艺术是指运用一定的物质材料(如陶瓷颜料、陶土以及陶瓷艺术创作工具等),通过艺术家的想象思维,运用线条、色彩和块面等艺术语言,通过构图、造型和调色等手段,在二度空间(平面)里。

创作出静态的视觉形象来表现创作者的思想感情,反映社会生活、形成一种空间的,也是一种静态的陶瓷视觉艺术。

而陶瓷绘画艺术是陶瓷造型艺术的基本。

其基本特征可以概括为以下几个方面:1、追求视觉形式陶瓷绘画艺术是一种具有直观性的视觉艺术形式,在绘画中,一切精神性的内涵都需要通过独具个性的视觉形式来表现。

在创作中,形式总是确定的,而内容可以是不确定的,形式可以有其相对的独立性,除去形式,绘画就不复存在了。

文学、戏剧、影视等单纯追求形式是没有意义的,视觉艺术却能够相对独立地呈现形式美。

无论是他类艺术的发展,都是形式变幻的历史。

当然,陶瓷绘画艺术的形式也要有意味,要符合形式美的法则。

中国绘画总结出用线的十八种描法,山水画绘制的几十种皴法,以及各种运用水墨的技巧,如泼墨法、积墨法、焦墨法、没骨法等,而陶瓷绘画有瓷上国画之称也就是很好地吸纳了中国画的精髓。

历经元、明、清的发展,陶瓷绘画艺术在形式创造方面形成了明暗法、色彩学、艺术解剖学、透视学等,其目的都在于努力表现事物的本质特征,以求造型与写意的完美,展现陶瓷艺术美。

2、具有瞬间延展性绘画艺术的语言是线条、色彩和形体块面,由它们构成的艺术形象是静态的,但绘画艺术常常以这种瞬间的、凝固不动的形象来表现丰富的内涵,使观赏者从绘画所表现的瞬间,联想到瞬间前后的延续情节、情感等。

绘画表现动作时必须“寓动于静”,也就是选取动作发展的某一瞬间,而最佳的一瞬间应当是最能让想象自由活动的那一顷刻,能使人想象出更多东西来的一瞬间。

珠山八友王琦的粉彩人物《桃园三结义》,画的是古典名著三国演义里的一段故事情节。

作者选择了东汉末年,刘备、关羽、张飞由于怀着同一个梦想而结识,为了能够更好地实现他们的抱负于是就在桃园里结为异姓兄弟,从此开始了他们轰轰烈烈的壮阔人生。

古董鉴定知识亲爱的网友:这页内容多,请耐心看。

呵呵,想了解中国传统文化,当收藏家,确实需要下一番功夫。

]古陶瓷鉴定的一般法则我国的陶瓷制作,历史悠久,窑口众多,产量庞大,除了历代流传下来大量的传世品,地下出土物亦层出不穷。

但是,历史上某些人出于各种动机,对古陶瓷制作了大量复制品或伪品,真真假假,鱼目混珠。

为了保护祖国的文物,研究陶瓷的演变规律,所以,变需要对它的制作年代和真伪及其艺术水平的高下就叫作古陶瓷鉴定。

许多人将鉴定古陶瓷,看成是十分神秘和高不可攀的学问,这种看法是不可取的。

凡有志于钻研究这门学问的人,只要肯下功夫学习,认真实践,从实践中不断积累经验,有意识地对各种真品和伪作进行分析比较,搞清不同时代、不同地区、不同窑口的风格,各种复制品与作伪的表现,经过一段较长时间的观察、分析、比较,掌握其演变规律,就可逐步地获得鉴定的入门知识,因此,古陶瓷鉴定是能够学会的。

举例说:某个人你仅见过一面,时间长了,可能会忘记。

但如果你经常见到这个人,对他留有较深的印象,以后发即使相隔一段时间再见面,仍能够认出他是谁。

这是什么道理呢?主要原因在于以前经常见,有了一定的认识程度,记住了某些特征,这和鉴定陶瓷是相同的道理。

因为不同时代、不同窑口所生产的陶瓷的原料、火侯、造型、纹饰都有所不同,如果我们对于某个时代,某个窑口生产的陶瓷看得比较多了,有了一定的认识,总结出了一些特征,掌握了演变规律,当我们再见到这个时代、这个窑口生产的陶瓷器时,往往就能够识别它。

因此,陶瓷鉴定是可以学会的,并不是高不可攀的,关键在于多看,多接触,多实践,从把握历代陶瓷的典型风貌和基本特征着手,作规律性的认识,再加上运用现代科学测试手段,这样就能获得陶瓷鉴定的真知灼见。

但是,真正精通陶瓷鉴定也非一蹴而就、轻而易举之事。

我国自古至今,流传下来和出土的陶瓷器不计其数,时代不同,陶瓷的风格面貌也就不同,即使在相同的时代中,不同的地区,不同的窑口,制作的风格面貌也有所不同。

陶瓷发展的四个阶段陶瓷发展的四个阶段如下:(一)第一阶段:夏商至东汉晚期东汉晚期之前,瓷器刚开始发展,在这一个阶段,被称为“原始瓷器”时期,其装饰和造型都相对简单,春秋战国时期,受到兼并战争的影响,在这一阶段的瓷器整体的质量相对较低,数量也很少,是瓷器发展的一个低谷期。

在东汉晚期,制作瓷器的手工艺取得较大进步,产出了质量较高的青瓷,标志着瓷器从初创走向成熟,实现了瓷器发展的新飞跃。

(二)第二阶段:三国两晋南北朝时期三国两晋南北朝时期,瓷器仍是青瓷为主,越窑的制瓷工艺进一步突破,是制瓷业的核心区。

三国、西晋时期,瓷器的种类丰富多样,并深度渗透于人民的生活中,出现了许多实用性的用具,此外,还以雕塑动物造型作为特色,凸显出精湛的雕塑技艺。

而东晋、南朝时期,瓷器的雕塑不再以动物造型为特色,更加偏于简单化、生活化、实用化。

(三)第三阶段:隋唐五代时期隋唐五代时期,是南方青瓷发展的最高峰,同时,北方的制瓷水平得到极大提高,以白瓷最为突出,出现了“南青北白”的局面,南方的青瓷以浙江的越窑最为典型,其最大的特色是仿金银器的造型;北方的白瓷以河北的邢窑最为突出,其中最大的亮点是类银类雪。

(四)第四阶段:宋辽金时期宋辽金时期,制瓷业发展又有了进一步的发展,从一枝独秀到遍地开花,名窑林立。

比较出名的有“五大名窑”——汝、官、哥、钧、定窑。

汝窑位于五大名窑之首,在今河南省,以青瓷为主。

官窑,由官府直接建设,瓷器主要为素面,釉色以粉青为主。

哥窑,素面无纹,釉面开片为特色。

钧窑,属于青瓷,但青中泛红,红中泛紫。

定窑,在今河北省保定市曲阳县,是五大名窑中唯一烧造白瓷的窑厂。

第五阶段:元明清时期。

元明清时期,瓷器的发展得到极大的升华,元朝时期,出现了著名的“瓷都”景德镇,主要以青白瓷生产而闻名,一跃成为当时的制瓷中心。

明清时期出现了争奇斗艳、纷呈各异的彩绘瓷,标志着瓷器的艺术发展达到新的鼎盛阶段。

陶瓷的美学特征一、引言陶瓷是一种古老而又神秘的艺术品,它既是实用品,也是艺术品,具有丰富的文化内涵和美学特征。

本文将从陶瓷的材质、造型和装饰等方面探讨其美学特征。

二、材质1. 陶瓷的种类陶瓷包括瓷器、陶器和石器三种。

其中,瓷器以白色为主要色调,质地坚硬细腻,透光性好;陶器以红色为主要色调,质地粗糙厚重;石器则以黑色或灰色为主要色调,质地坚硬沉重。

2. 陶瓷的制作工艺制作陶瓷需要经过原料准备、成型、干燥、装饰和釉料施加等工序。

其中最重要的是釉料施加环节,它决定了陶瓷表面的光泽度和颜色。

三、造型1. 立体感立体感是指物体在空间中的存在感。

在陶瓷制作中,通过对形态、线条和比例等因素进行处理,可以使作品具有立体感。

例如,陶瓷花瓶的造型可以通过在颈部和腹部进行收缩和扩张的处理,使其呈现出流畅的曲线和饱满的立体感。

2. 简约美简约美是指用最简单、最精练的表现手法来表达主题和情感。

在陶瓷制作中,采用简约美的手法可以使作品更加朴实自然、清新雅致。

例如,日式陶瓷以其朴素自然、简洁明快的特点成为世界上最受欢迎的陶瓷之一。

四、装饰1. 彩绘彩绘是指在陶瓷表面上使用各种颜料进行绘画。

彩绘可以使陶瓷更加生动、形象,同时也增加了艺术品位。

例如,景泰蓝采用了五彩釉料,在白色胎体上描绘出五彩斑斓的图案,给人以视觉上的冲击力。

2. 雕刻雕刻是指在陶瓷表面上进行刻画或浮雕等工艺处理。

雕刻可以使作品更具立体感和层次感,同时也增强了它们的艺术价值。

例如,青花瓷采用“蓝料勾线,水墨填色”的技法,使得作品具有了深远的历史文化底蕴。

五、结论陶瓷的美学特征主要表现在材质、造型和装饰等方面。

通过对这些方面的探讨,我们可以更好地理解陶瓷的艺术魅力和文化内涵。

陶瓷造型的一般规律

规律是事物发展的本质联系和必然趋势,亦称“法则”。

陶瓷产品有期一般的规律,也有它特殊的规律。

研究陶瓷造型规律,是为了很好的掌握它,以指导实践。

同时我们还应该在实践中不断总结、发现新的规律,来充实丰富理论。

这是一个不断反复提高的过程,不能忽视。

陶瓷造型分类的方法很多,归纳起来有以下三个方面。

一、从图案结构(几何形)法则分

(一)规则造型

规则造型运用图案中对称与均衡的法则,也称为几何形体的造型,其构成陶瓷器物的形状有一定的规律,即器物的正中,中轴线两边的大、小、长、短、高、低等结构是基本一致的。

如盘、碗、缸、罈、圆形、方形等,都属于对称造型。

平衡(均衡)造型,即器物造型主体是对称的,而其副件安排从中轴线两边感觉其份量相等。

如茶壶壶嘴、壶把的安排处理,虽不是相等的,但感觉是等量均衡的。

(二)不规则造型

即不对称造型,它是无一定规律的造型。

如自然形象的雕塑台灯、鸡壶、鱼形盘,还有异形造型和器皿如捷克斯洛伐克“爱立卡”咖啡具等。

二、从生产工艺方法分

(一)旋坯成形

由于利用辘轳制坯成形,其特点是圆形对称。

(二)注浆成形

它除了可以浇注圆形器皿以外,主要浇注多角和不规则的异形产品,如多角、椭圆形器皿和雕塑(自然形)烟缸等瓷器产品。

(三)“圆器”和镶接造型

无嘴、把的圆形陶瓷产品,如碗、盘类,有的用黄泥制成器形内模,用瓷泥敷盖上拍打成形,称“圆器”。

有的用瓷泥片镶接成多角形的器皿,称“镶器”。

宜兴紫砂陶器造型多用此类成形方法。

三、从实用与人的视觉及外观形象分

(一)平面造型

有部份陶瓷产品,由于限于实用功能,其造型高度小,口面大,人们的视线不易于接触到其高度,多只(俯视)看到造型的平面,如盘、碗、盆之类。

(二)里面造型

因为造型较高,在人们实用环境中的视线与物体垂直成90°,因此多接触到其主体立面,如花瓶、壶、罐类。

陶瓷造型很多,分类也不同。

总结起来,一切陶瓷造型都来自人们的生产实践,源于生活。

几何造型、自然造型或不规则造型,都不是人们头脑里固有的。

以上三中分类方法,是从不同角度进行归纳的,使我们在认识上有个比较全面的概念,从中找出规律来。

所以分类并不是目的,因而也不应作为设计造型的框框

来约束自己。

本文转自陶瓷世贸网: 想了解更多详情,欢迎登录陶瓷世贸网!。