城市化水平时间序列分析

- 格式:docx

- 大小:127.89 KB

- 文档页数:8

一、江苏城市化发展概况(一)城市化进程与经济社会特征的发展特点研究世界上大多数国家的城市化发展,都有相似的发展轨迹。

在此过程中,城市化的形态特征和内在机制都发生着较为显著的变化,具有明显的阶段性。

城市化水平可分为初期阶段(20%以下)、中期阶段(20%~50%)和高级阶段(50%以上),对应阶段的产业结构变化为:(1)在城市化初级阶段,农村经济依然占主导地位,第一产业的就业比重在50%以上,第二、三产业各占20%左右。

美国1870年城市化水平为25.7%,其第一、二、三产业的就业比重为51.5%、24.7%、23.8%。

(2)在城市化中级阶段,农村经济已退居次席,城市经济全面崛起。

表现为第一产业就业比重持续下降,第二、三产业比重相继上升,双方地位互换。

如美国1910年城市化水平为53.4%时,其第一、二、三产业的就业比重依次为:33.4%、31.4%、35.2%。

(3)在城市化后期阶段,城市产业结构发生革命性变化,随着第三产业的快速发展,其就业比重达到50%以上,第二产业则稳定在30%左右,第一产业进一步下降到10%以下。

如美国1970年城市化水平为74%时,其第一、二、三产业的就业比重为3.2%、34.4%和62.4%。

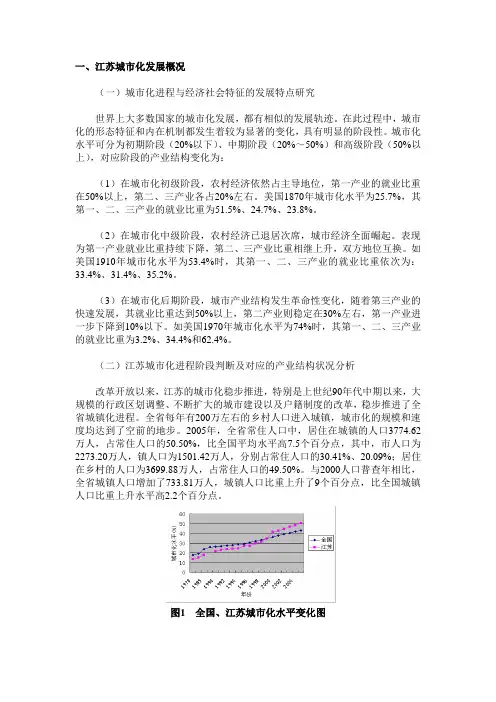

(二)江苏城市化进程阶段判断及对应的产业结构状况分析改革开放以来,江苏的城市化稳步推进,特别是上世纪90年代中期以来,大规模的行政区划调整、不断扩大的城市建设以及户籍制度的改革,稳步推进了全省城镇化进程。

全省每年有200万左右的乡村人口进入城镇,城市化的规模和速度均达到了空前的地步。

2005年,全省常住人口中,居住在城镇的人口3774.62万人,占常住人口的50.50%,比全国平均水平高7.5个百分点,其中,市人口为2273.20万人,镇人口为1501.42万人,分别占常住人口的30.41%、20.09%;居住在乡村的人口为3699.88万人,占常住人口的49.50%。

与2000人口普查年相比,全省城镇人口增加了733.81万人,城镇人口比重上升了9个百分点,比全国城镇人口比重上升水平高2.2个百分点。

现代城市人口发展趋势的时间序列预测模

型

随着城市化进程的加速,现代城市人口的发展趋势成为了一个备受关注的话题。

为了更好地了解城市人口的发展趋势,我们需要建立一种时间序列预测模型,以预测未来城市人口的变化趋势。

时间序列预测模型是一种基于历史数据的预测方法,它可以通过对过去的数据进行分析和建模,来预测未来的趋势。

在城市人口发展趋势的预测中,我们可以采用ARIMA模型、指数平滑模型、神经网络模型等多种方法进行预测。

ARIMA模型是一种基于时间序列的统计模型,它可以对时间序列数据进行分析和预测。

ARIMA模型的核心思想是将时间序列数据分解为趋势、季节性和随机性三个部分,然后对这三个部分进行建模和预测。

通过ARIMA模型,我们可以预测未来城市人口的趋势和季节性变化。

指数平滑模型是一种基于加权平均的预测方法,它可以对时间序列数据进行平滑处理,以消除随机性和季节性的影响。

指数平滑模型的核心思想是将过去的数据赋予不同的权重,然后对这些数据进行加权平均。

通过指数平滑模型,我们可以预测未来城市人口的趋势和随机性变化。

神经网络模型是一种基于人工神经网络的预测方法,它可以对时间

序列数据进行非线性建模和预测。

神经网络模型的核心思想是通过多层神经元的连接和训练,来学习时间序列数据的规律和趋势。

通过神经网络模型,我们可以预测未来城市人口的趋势和非线性变化。

时间序列预测模型是一种重要的预测方法,它可以帮助我们更好地了解城市人口的发展趋势。

在未来的城市规划和发展中,我们可以根据时间序列预测模型的预测结果,来制定更加科学和合理的城市规划和发展策略。

我国人口城市化水平的统计分析3白先春 凌 亢 郭存芝ABSTRACTTheapplicationoftheLogisticmodelisthemostwidelyindescribingthedevelopmenttreadofur2banizationinregion.Becausetheresultthattheurbanizationprocessisn’tinaccordancewiththeLogisticmodelwasgivenbysomeresearchersonthebasisofthecaseanalysissince1949,theLogisticmodelismodifiedaccordingtothemeansofurbanization.ThemodifiedLogisticmodelisusedtothestatisticalanalysisonthedevelopmenttrendofurbanizationinChina.TheresultofcaseresearchshowsthatthemodifiedLogisticmodelillustratesthetrendofurbanizationinChinabasically.

关键词:城市化;Logistic模型

3本文为国家社科基金(项目号:03BTJ012)和江苏省哲社基金(项目号:W22013)的部分研究成果。

一、引言城市化是世界各国社会经济发展的共同现象,城市化是社会生产力变革所引起的人类生产方式、生活方式和居住方式改变的过程。它表现为:一个国家或地区内的人口由农村向城市转移、农业人口转变为非农业人口、农村地区逐步演变为城市地区、城镇数量不断增加,等等。为分析一个国家或地区的城市化发展水平,近20年来,人们先后建立了多个城市化人口动态模型。在众多的模型中,比较著名的有Keyfitz模型、Rogers模型和联合国人口局提出的扩充的Keyfitz模型以及Logistic模型;其中,Logistic模型的应用最为广泛,该模型的具体形式为:

中国城镇化发展的历史和现状城镇化是现代社会发展的重要指标之一。

随着中国经济的持续增长和工业化进程的加速,城镇化水平也不断提高。

但城镇化的进程也遇到了一系列的问题和挑战。

历史回顾中国的城镇化历史可以追溯到公元前2000年左右的商代。

当时,中国的城市主要集中在长江流域和黄河流域,在经济、政治和文化方面,城市是中国传统社会的重要组成部分。

在现代化进程的推动下,中国在20世纪初步入城市化的道路。

20世纪初,中国的城市化率仅为4%左右。

在改革开放和经济发展的推动下,上世纪80年代后期,中国城市化率开始显著提高。

2000年,中国城市化率超过30%。

目前,中国城市化率已经超过60%。

现状分析中国的城市化进程经历了快速增长、问题不断的发展阶段。

目前,中国城市化的发展有以下几个特点:第一,城镇化率持续增长。

截至2019年底,全国城镇化率达到60.6%。

其中,一线城市、新一线城市和二线城市的城镇化率已经达到80%以上。

第二,城镇化水平地区差距较大。

东部地区的城镇化水平明显高于中西部地区。

沿海省份的城镇化率高于内陆省份。

西部省份的城镇化率相对较低。

第三,城市化过程中存在的问题仍然突出。

城市失衡、房价过高、城市贫困等问题亟待解决。

在城市化进程中,农村贫困人口和外来人口面临的问题比较突出。

为了解决这些问题,中国已经制定了一系列政策措施。

政策推动为了促进城市化进程,中国政府实施了一系列政策措施。

其中,最重要的政策是“城镇化新型计划”。

该计划旨在推进城镇化,解决城市人口集中、城市粗放发展、环境污染等问题。

具体内容包括:加强城市规划和建设,加快城市基础设施建设,加强城市市场建设,提高城市居民生活水平,加强城乡一体化发展,推进科学城市建设。

此外,为了解决城市贫穷问题,中国政府实施了一系列扶贫政策,确保贫穷人口的生活质量得到提高。

结论城镇化是现代化进程的必然产物。

在中国改革开放的过程中,城镇化得到了快速发展。

尽管城镇化进程中存在一些问题,但中国政府已经采取了一系列政策措施,保证城镇化进程的顺利发展,同时也保证了城市居民和农村贫困人口的生活质量得到了提升。

城市交通预测中的时间序列方法研究随着城市化的发展,城市交通问题日益凸显。

交通堵塞、公共交通不便等问题已经成为制约城市发展的瓶颈。

要解决这些问题,需要对城市交通进行科学的预测和规划。

时间序列方法是城市交通预测中常用的一种方法。

本文将对城市交通预测中的时间序列方法进行研究和探讨。

一、时间序列方法的基本概念时间序列是指一组按照时间先后顺序排列的数字序列。

时间序列分析是指通过对时间序列的分析和预测,了解和预测未来的趋势和变化。

时间序列方法是一种基于历史数据的预测方法,通过时间序列的分析和建模,预测未来的数据。

城市交通是一个复杂的系统,交通流量、拥堵情况、车速等因素都是动态变化的。

因此,城市交通预测需要考虑时间序列的动态特性。

时间序列方法可以根据历史交通数据,建立数学模型,并对未来的交通情况进行预测。

二、时间序列方法在城市交通预测中的应用时间序列方法在城市交通预测中的应用较为广泛。

一般来说,时间序列分析包含以下几个步骤:1. 数据采集。

通过交通监测设备、车载传感器等手段获取交通数据,形成时间序列数据。

2. 数据预处理。

对采集到的数据进行处理和清洗,删除异常值、缺失值等。

3. 建立模型。

根据时间序列数据,选择适当的时间序列模型,建立预测模型。

4. 模型验证。

对建立的预测模型进行验证,评估模型的准确性和可靠性。

5. 预测结果。

根据建立的时间序列模型,预测交通数据的未来趋势。

时间序列方法可以根据数据的稳定性和趋势性进行建模。

根据时间序列的不同性质,常用的时间序列模型包括移动平均模型、自回归模型、季节性模型等。

移动平均模型是指预测值是根据历史数据的平均值计算得出的。

自回归模型是指预测值是根据前一时间点的数据计算得出的。

季节性模型是一种针对时间序列的周期性变化的建模方法。

三、时间序列方法在城市交通预测中的优缺点及应用前景时间序列方法在城市交通预测中具有以下优点:1. 建模简单。

时间序列方法不需要考虑过多的因素,只需要根据历史数据建立模型,可以很好地反映出时间序列的变化趋势。

摘要城市化水平是衡量一个国家、一个地区、乃至一个城市聚集区的工业化、现代化水平高低的重要标志,也是当代社会经济发展的一个主要趋势,长期以来倍受学术界、政府与广大民众关注。

中原城市群处于连南贯北、承东启西的中轴地区,其经济的发展状况对带动河南乃至中西部地区经济的发展具有重要的意义。

因此,对其研究也同益受到重视,但目前已有的系统研究还不多见,有关其城市化的研究更是少见。

基于此,本文在前人研究的基础上,从实证的角度分析了中原城市群的城市化现状、存在的矛盾和问题及其主要的影响因素,以期为成功实施中原城市群的城市化战略,促进中原城市群的崛起提供理论依据和政策参考。

首先,从时间序列、空间差异及其变动的角度对中原城市群的城市化现状进行分析,并与目前国内其它城市群的城市化水平进行对比,得出自80年代以来,中原城市群的城市化水平获得了较快的发展,但总体水平与全国平均水平及发育较完善的其它城市群相比仍较低。

在空间格局上,城市化水平及发展速度均呈现较明显的地区差异,但随着城市化水平的不断提高,城市群内地区之间的差异呈逐步缩小,并且向着区域化的趋势发展。

其次,分析了目前中原城市群的城市化仍存在的一些问题。

城市化与工业化事实上是一对孪生兄弟,从一开始就紧密结合在一起。

二者的协调共进,对一国(地区)经济发展的成败与快慢起着决定性的作用。

然而中原城市群目前的城市化水平还远远滞后于工业化,并且在空间上还存在较为严重的区域差异:第三产业作为吸纳劳动力最多的产业,与城市化也存在着密切的关系。

但是第三产业的比重不足,一定程度上制约了城市化进程;城市体系的不合理也造成了城市化水平一定程度上的缓慢发展:另外,城市化的健康发展意味着质与量的协调发展,目前中原城市群的城市化在数量上实现了较大幅度的提高,但在质量方面仍存在很多的问题,存在城市化的低质化现象。

再次,在城市化一般动机机制分析的基础上,结合捉色关联理论的基本原理,通过关联度的计算,找出影响中原城市群城市化进程的主导因素:中原城市群的城市化在时间上的差异主要取决于第三产业。

云南省城乡一体化水平综合评价——基于时间序列数据的分析李继云;孙良涛【摘要】党的十八大报告把解决好“三农”问题放在了国家发展的重要的战略位置上.尤其是报告还指出,要坚持走具有中国特色的农业现代化之路,并且把提高城乡发展一体化水平作为解决好“三农”问题的根本途径.云南处于经济发展和经济转型的关键时期,近年来,经济迅速发展,但是由于城乡差距也引发的一系列社会矛盾的升级.本文对云南1991-2010年的城乡一体化水平进行实证分析.为云南缩小城乡差距,推进城乡一体化协调发展提供理论依据.【期刊名称】《江苏商论》【年(卷),期】2013(000)003【总页数】3页(P83-85)【关键词】云南;城乡一体化;主成分分析【作者】李继云;孙良涛【作者单位】红河学院商学院,云南蒙自661100;红河学院商学院,云南蒙自661100【正文语种】中文【中图分类】F222.39一、问题的提出民以食为天,邦以农为本。

如何加快发展现代农业,增强农业的综合生产能力,则是我国全面建成小康社会的重要前提和保障。

党的十八大报告把解决好“三农”问题放在了国家发展的重要的战略位置上。

尤其是报告还指出,要坚持走具有中国特色的农业现代化之路,并且把提高城乡发展一体化水平作为解决好“三农”问题的根本途径。

经过近20年的发展,云南农村的经济社会发展突飞猛进,但是随着工业化和超市化进程的不断推进,云南的城乡差距并没有得到根本扭转。

虽然我国在逐步建立城乡一体化的机制,但是在实际经济发展过程中,仍然存在很多问题,使城乡的“实际差别”更大。

本文对云南1991-2010年的城乡一体化水平进行实证分析。

为云南缩小城乡差距,推进城乡一体化协调发展提供理论依据。

二、城乡一体化水平评价指标体系构建根据科学性、可比性系统性、客观性和可操作性等原则,参考多位学者对城乡一体化水平评价指标体系,本文选择7项指标构建云南城乡一体化水平的综合评价指标体系。

具体指标见表1。

空间时序数据的分析技术及其在城市规划中的应用第一章:绪论随着城市化进程的加速,城市规划已成为城市管理和建设的重要组成部分。

在城市规划中,对空间时序数据分析的需求越来越大。

空间时序数据指的是在时间和空间上同时具有变化的数据,例如人口密度、交通流量、气候数据等。

如今,诸如传感器技术、卫星遥感技术、社交媒体数据等各种先进的数据采集方式,已使得我们可以收集和分析大量的空间时序数据。

本文将介绍空间时序数据分析的技术及其在城市规划中的应用。

第二章:空间时序数据分析技术2.1 时空数据的表示时空数据常以四维数据(x,y,z,t)表示。

其中x、y和z表示空间位置,t表示时间。

而对于涉及到城市规划的数据,往往只需要使用三维数据(x,y,t)表示,其中t为时间,x和y为空间位置。

2.2 空间时序数据的基础统计分析对于空间时序数据,基础统计分析包括描述性统计、探索性统计和推断性统计。

其中描述性统计包括平均数、中位数、方差、标准差等;探索性统计则是通过数据可视化来探索数据之间的关系;推断性统计主要用于预测模型的建立。

2.3 空间时序数据可视化空间时序数据可视化是一种有效的空间数据分析方式。

它可以将数据可视化展现在地图上,并通过色彩、大小、形状等方式来展示数据的变化。

常用的可视化工具包括ArcGIS、Python的Matplotlib等。

如在城市规划中,我们可以使用呈现空气质量、人口密度、交通流量等不同数据在城市地图上的分布情况,为城市规划提供参考依据。

2.4 空间时序数据聚类分析空间时序数据聚类分析是将数据按照相似性归类,以找到数据之间的关联性。

常用的聚类分析方法包括K-Means聚类和谱聚类等。

在城市规划中,我们可以使用该技术来将不同地点的相似数据进行聚类分析,以更好地理解城市不同地段之间的关系。

第三章:空间时序数据在城市规划中的应用3.1 城市人口密度分析城市人口密度是指城市人口数量在单位面积内的分布情况。

在城市规划中,人口分布是非常重要的一个因素。

四川省服务业发展与城市化水平的协整分析作者:刘龙姣张婧来源:《商情》2014年第06期【摘要】随着城市化进程的推进,服务业得到了快速发展,并迅速成为拉动经济增长和促进就业的主要动力。

故服务业成为目前潜力大、迅猛发展的产业之一。

本文为了讨论四川省服务业发展与与城市化水平之间的关系,采用1978-2009年四川省的相关统计数据,应用协整检验、Granger因果关系检验等计量经济学方法对两变量进行实证研究。

【关键词】服务业城市化单位根检验协整检验 Granger 因果关系检验一、引言自上个世纪90年代以来,四川省城市化水平稳步增长,非农人口从1978年784.2万人增加到2009年2286.3万人,城市化水平从11%增长到2009年的25.5%。

在此期间,服务业也快速发展,从1978年产值36.86亿元到2009年产值5198.8亿元,这30年来服务业占全省GDP 的比重则从20%增至37%。

由此看来,随着全省经济的增长,城市化水平在不断上升,而服务业在三次产业中的比重也在逐步提高,服务业与城市化之间是否存在着某种相互促进的关系呢?本文对四川省服务业发展与城市化水平的内在联系机制进行实证研究,运用协整检验、Granger因果关系检验等计量经济学研究方法对时间序列数据进行分析,试图揭示服务业发展与城市化水平之间的内在联系。

二、变量选取与数据来源反映一个地区服务业发展的指标可以从服务业增加值、服务业产值占GDP的比重、服务业就业人员占劳动力总数的比重等指标选取,本文选取“服务业产值/GDP总值”这一指标来衡量服务业发展SER。

不同角度决定了不同的衡量城市化水平的指标,但“城镇人口占总人口比重”这一指标却得到了广泛认同。

因此本文的城市化水平URB则用“非农人口/总人口”来反映。

自1978年实行改革开放以来,我国的经济增长和城市化进程步入了正常的发展轨道。

因此本文只对1978年后四川省的服务业发展与城市化发展的数据做分析,数据均来源于《四川统计年鉴2010》。

安徽省新型城镇化水平时空差异研摘要:在分析新型城镇化含义的基础之上,建立了新型城镇化水平评价指标体系。

采取主成分分析方法计算得到2000、2005、2010、2013年安徽省新型城镇化水平的综合得分,并运用ARCGIS对这几个年份的新型城镇化水平空间格局进行了表达,得到了其空间特征:总体上呈现中东部高,南高北低的趋势。

安徽省各地市新型城镇化水平差异较大,且水平较低。

安徽省市域新型城镇化水平时间维度特征为:2000-2013年从时间维度上看,安徽省大多数各地市新型城镇化水平有所提高,但是总体来说水平依然较低。

各地市应该依据自身的具体情况,制定具有自己特色的新型城镇道路发展战略。

关键词:新型城镇化;指标体系;空间特征;时间特征1 引言21世纪以来,我国城镇化进程加快,城镇化建设取得了巨大成就。

城镇人口从2000年的45906万人增加到2013 年的73111 万人,城镇化水平从2000 年的36.22%发展到2013年的53.73%。

有专家学者预测,2020年我国城镇化率将达到60%[1]。

然而,城镇化是一个国家经济结构、社会结构和生产、生活方式转变的过程。

城镇化增长速率过高和蔓延式空间扩张,给我国城镇化健康发展、资源的合理利用与保护以及社会稳定等带来了严重的危害[2]。

当前我国城镇化进程中存在一些问题:首先,城镇化水平较低,且滞后于工业化[3-5],人口城镇化滞后问题。

其次,城镇空间无序扩张及空间布局不尽合理。

另外,一些地方城镇化和工业化没有有效协调和同步发展,城镇化的产业支撑能力不强;一些城市承载力不强,城市病问题突出;城镇化过程中城乡矛盾突出等问题。

因此,我国需走一条符合国情、具有中国特色的新型城镇化道路。

学术界对于城镇化水平的研究是比较多的,但是针对新型城镇化的研究比较晚。

我国关于新型城镇化的研究成果,主要有以下几个方面: (1)新型城镇化相关理论的研究,包括新型城镇化的理论基础[6-7]、内涵[8-11,]、特征[11-14]、动力[14]、推进机制[15]、其与城市规划的关系[16]以及其与低碳经济的关系[17-18]等等。

城市化水平评价及预测综述【摘要】城市化是一个国家或地区的人口由农村向城市转移、农村地区逐步演变成城市地区、城市人口不断增长,并且人口素质不断提高的过程。

城市化水平测度的方法主要有两种:人口指标法和复合指标法, 人口指标法中最常用的城市化测度指标是人口比例指标,而复合指标法是采用多个指标综合评价城市化水平;在介绍两种方法的同时进一步讨论了人口指标法和复合指标体系存在的缺陷。

城市化水平的预测方法主要有直接预测法、线性回归模型、与时间序列模型、Logistic增长模型四种。

【关键词】城市化水平评价指标体系 Logistic增长模型一城市化水平评价(一)人口指标法1 影响的因素中国城镇人口统计口径的发展演变目前国际上比较通用的测度城市化水平的指标是城镇人口占总人口的比重。

在中国,城市人口统计的基础是户口登记,它包括行政管辖区域、常住人口户籍登记和非农业人口户籍登记三个基本因素。

中国城镇人口的演变,主要也是围绕着这三个基本因素。

由于经济发展和社会进步各方面的原因这三个因素会发生变化。

2 人口指标法计算时存在的问题通过以上所阐述的我国城镇人口界定范围的变化,可以看出目前我国在城镇人口统计方面主要存在着以下几方面的问题:一是市镇的建制标准多次发生变动。

它的变动会直接导致城镇人口的统计出现差异,从而不能如实地反映出该地区城市化水平的变化。

二是城镇人口统计的地域范围与城镇实体地理界线不一致。

我国城镇人口的统计是按市镇的辖区范围为单元进行的,而中国市镇的行政辖区要远比城镇的实体范围大,一旦行政区划改变,本来在实体上并未有很大变化的城市人口,在统计资料上却有了很大的变化。

三是城镇人口的统计对象没有形成统一的标准。

城镇非农业人口统计起来有一些困难。

3 解决的办法在人建议将地域特征(居住在城镇实体范围内)和职业特征)结合起来,认为单纯强调某一方面必然会顾此失彼。

所以提出计算中国城市化实际水平的修正公式。

主要的有: (1)根据国际通行的城乡划分标准,按城镇聚居非农人口比重为75%,城镇合理郊区农业人口比重为25%,提出计算中国城市化实际水平的公式()=+Pu Pl*125/75/PrPu指全国城镇人口占总人口比重; 1P指城镇的非农业人口总数; Pr为全国总人口。

近10a江西省城市化质量区域差异时空分析一、引言(一)研究背景随着全球经济社会的高速发展,世界城市化水平也迅速提高,城市数目及城市规模不断扩大,城市人口占世界总人口的比例己超过50%。

我国作为世界最大的发展中国家,改革开放的30多年以来,城市化进程明显加快。

2015年,国家统计局数据显示,从城乡结构看,城镇常住人口77116万人,比上年末增加2200万人,乡村常住人口60346万人,减少1520万人,城镇人口占总人口比重为56.1%。

已初步形成了以大城市为中心、中小城市为骨干、小城镇为基础多层次的城镇体系结构。

然而在现阶段,无论是发达国家还是发展中国家在城市化过程中都产生了诸多问题,例如交通拥挤、环境污染、生态破坏、资源浪费等。

我国的城市化过程起步较晚,发展速度快,城市问题也尤为集中和突出,不仅具有世界城市化过程中的普遍问题,还出现了如城市布局松散、空间分布不均、贫富差距大等特殊问题。

这些问题必定会影响我国城市化的持续稳定发展,所以在城市化进程中,不仅要强调城市“数量”的扩张,更要重视城市“质量”的提高。

以江西省为例,自提出推进新型城市化战略以来,陆续出台了一些政策性文件,有力推动了江西省新型城市化进程,2015年全省常住人口城镇化率51.62%, 增长1.4个百分点。

但从总体上看,城市发展水平较低、各地区城市发展不均衡、城市综合能力承载能力不强等问题仍然突出,诸如交通拥挤、住房紧张、环境破坏等问题正日益阻碍城市的进一步发展。

(二)研究目的及意义相对于注重城市数量的城市化率以及注重城镇规模的城市化水平,城市化质量更加注重城镇发展的综合质量,是城市化理性发展的保障。

目前国内的研究多关注我国的城市化水平,而对城市化质量的研究较少,且对城市化质量的研究多局限于定性研究。

因此,本文在探索城市化质量的内涵的基础上,构建相对全面的多指标综合评价体系,进一步完善城市化质量研究的理论体系。

从实践意义来看,我国城市化发展起步较晚,发展速度快,且曾长期盲目追求城镇数量的增多。

2002―2011年中国城市化发展水平拟合分析及发展预测摘要:城市化是指一个国家或地区社会生产力的发展、科学技术的进步以及产业结构的调整,其测度需要从多维指标进行分析。

本文从人口、经济、城市建设、人民生活、环境五个方面构建城市化水平综合评价指标体系,采用因子分析法对城市发展水平指标进行化简和筛选,在此基础上利用线性拟合模型、时间序列模型、Logistics模型对我国2002年至2011年中国城市化发展水平进行趋势拟合和发展预测。

实证表明2002至2011年十年间中国城市化水平发展迅速,近似呈现直线上升趋势,并且在人口、经济、城市建设、人民生活、环境五方面呈现不同速度的城市化进程。

关键词:城市化发展水平;拟合分析;发展预测;定量评价1.引言城市化指随着一个国家或地区社会生产力的发展、科学技术的进步以及产业结构的调整,其社会由以农业为主的传统乡村型社会向以工业(第二产业)和服务业(第三产业)等非农业为主的现代城市型社会逐渐转变的历史过程。

中国正经历高速城市化进程,改革开放以来,特别是社会主义市场经济体制基本框架确立以后,城市作为区域经济社会发展的中心,其地位和作用得到了前所未有的认识和重视,城市化与城市发展空前活跃。

国内外学者对城市发展随时间的演化过程开展了大量研究。

1966年,联合国人居署提出城市发展包括五个维度,即:住房、社会发展与消除贫困状况、经济发展状况、环境管理和城市管治。

在此基础上,构建了以基础设施、废物处理、健康、教育和城市生产力为主题的城市发展指标体系[1]。

关于城市化发展进程的分析方法和模型也相继提出,如主成分分析法[2]、聚类分析法[3]、熵值法[4]等。

王桂新和沈建法采用极差标准化和均方差决策法评价中国1997年223个地级以上城市发展综合竞争力[5]。

诺瑟姆(Ray.M.Northam)把世界各国城市化发展进程的轨迹概括为一条被拉长的S型曲线[6]。

饶会林对标准的S型曲线进行了改进,提出了双S 型曲线。

基于新陈代谢GM(1,1)模型的城市化水平的统计分析—以我国城市化进程为例摘要:城市化水平是指城市化发展的程度。

目前,国际上通用的方法是用居住在城市的人口占总人口的比重,来表示一个国家或地区的城市化水平。

本文在对灰色系统理论理解的基础上,根据近年来我国人口城市化发展特征及GM(1,1)模型、新陈代谢GM(1,1)模型,对我国未来15年人口城市化发展趋势进行预测;研究的结果表明:在人口城市化水平发展的特定时期,运用新陈代谢GM(1,1)模型,对其发展趋势拟合的效果较好。

最后,对新陈代谢GM(1,1)模型应用的局限性进行了探讨。

关键词:城市化水平;新陈代谢GM(1,1)模型;统计分析Abstract:Level of urbanization is the degree of urbanization development. Universal method, which uses percent of the population of the city in total population, represent level of urbanization in country or region. By application of grey-system theory and methods, based on the character of the population urbanization in recent years in China, this article construct grey model GM(1,1) and grey metabolic model GM(1,1 ), foresting the development trend of population urbanization in China. The result shows that: grey metabolic model GM(1,1 ) illustrates the trend of population urbanization in China basically. At last, according to population urbanization, this paper illustrates the deficit of grey metabolic model GM(1,1 ) in the population urbanization trend analysis.Keywords:Level of Urbanization, Grey Metabolic Model GM(1,1 ), Statistic Analysis城市化是各国经济社会发展的共同规律,是伴随工业化而产生的必然经济现象。

基于城市化发展水平的演变过程摘要

随着城市人口的不断增加和城市化进程的逐步发展,城市与农村的发展差距逐渐拉大,城市的地位也越来越重要。

城市化的演变过程可以概括为以下几个阶段:

1. 初期城市化阶段:在这个阶段,城市化进程主要依赖于农村人口的流入,以及城市化的基础设施的建设。

城市规模较小,经济主要以农业为主。

2. 第一次工业革命阶段:工业化的兴起大大促进了城市化进程。

城市规模和数量增加,城市人口数量逐渐增加,城市经济开始多元化发展。

3. 第二次工业革命阶段:城市规模不断扩大,城市化进程更加迅速。

城市人口数量和比例逐渐增加,城市经济进一步多元化,城市的地位和影响力不断提升。

4. 第三次工业革命阶段:随着信息技术和数字技术的不断发展,城市化进程呈现出全球化、智能化、绿色化等新特点。

城市的地位和影响力不断提高,城市经济也更加多元化和高效化。

总的来说,城市化进程是一个长期而持续的过程,其关键是城市化的基础设施建设和产业结构调整。

城市化可以带来经济、文化、社会和环境等多方面的影响,因此需要在城市化进程中保持平衡和可持续发展。

摘要

城市化水平是城市化研究的基本测度之一,等价的测度是城乡人口比。

城市化水平又叫城市化率,指的是一个国家或者地区的城市人口占总人口的比重。

文章采用1949~2009年的中国年度数据,建立了一个中国城市化水平的时间序列模型。

通过该模型对2007~2010年中国城镇人口比重用SAS软件进行预测,得出预测结果的所有预测误差的绝对值都小于1%。

而且,用该模型预测未来5年的中国城市化水平,从对2010年的预测结果47.07%来看,预测结果与国家统计局发布的2010城市化水平47.50%基本一致。

关键词:城市化;时间序列模型;SAS;预测

中国正处于经济转轨时期城市化自然而然是经济发展的必然要求然而中国的城市化发展正面临着两难困境一方面中国具有典型的二元经济特征三农问题是制约经济增长的突出问题加快人口城市化进程使农民通过向城市转移并最终实现市民化是解决三农问题促进经济快速增长的最有效途径另一方面由于中国人口众多城市化水平的提高就意味着会有大量的农村人口迁往城镇这又将对城镇经济与社会诸多方面如就业吸纳环境承载贫困问题等产生巨大的冲击盲目地走发达国家的城市化发展路线快速提高城市化水平又不符合中国的现实情况这就要求理论工作者科学预测中国未来城市化水平的变化趋势确定合意的城市化水平准确把握城市化水平发展变化的动态特征从而方便有关部门有针对性地采取各种措施协调城乡发展最终顺利完成中国的城市化。

一、中国城市化水平数据的选取

本文采用1947-2009中国城镇人口占总人口的比重的数据,数据来源于国家统计局统计年鉴。

通过SAS软件绘制的中国城市化水平序列时序图:

2、对序列做初步识别,输入如下程序:

proc arima data=a;

identify var=x nlag=6;

run; 结果如下:

3、提交程序,观察样本自相关系数,可看出有缓慢下降趋势,结合我们观察的

图形,我们知道要对序列做差分运算,作一阶差分,输入如下程序:

identify var=x(1) nlag=8;

run; 得到结果:

观察样本偏自相关系数可知:除了延迟一阶的偏自相关系数之外,其他的都在两倍标准差之内变化,且由非零偏自相关系数变为小值波动的过程非常突然,因此判定此模型为AR(1)

4、输入下面程序,进行参数估计:

estimate p=1 plot;

run;

5、观察输出结果,可看出模型通过了白噪声检验,说明模型拟合充分,且残差

标准误与前一估计相差很小,故以此结果为我们所要的结果,依此结果写出方程式。

FACTOR 1: 1-0.23316 B**(1)

即:X(t)=0.477+0.23316X(t-1)

6、进行预测,预测未来3年的城市化水平。

输入如下程序:

forecast lead=6 interval=qtr id=date out=results;

run;

结果如下:

二、模型分析

从上面可知,中国城市化水平与前一期的城市化水平密切相关。

且通过了白噪声检验,参数检验也通过了DF检验。

故总体而言,模型的拟合比较正确。

三、结论

过去10年,是中国城镇化推进速度比较快或者最快的时期之一。

2000年,我国的城镇化率是36.2%,城镇人口4.6亿人。

到去年底(2010年),城镇化率已经提高到47.5%,城镇人口大约是6.3亿人,城镇化成为推动经济社会发展的强大动力。

现在全球人口超过1亿的只有11个国家,而10年间,我国城镇化率提高了11.3个百分点,平均每年提高1.13个百分点,城镇人口足足增加了1.7亿人,这是非常了不起的成就。

这主要和我们坚持以经济建设为中心,坚持改革开放,解放和发展生产力直接相关。

我国是一个发展中大国,最大的内需在城镇化,最大的发展潜力也在城镇化。

我国城镇化提升的空间还很大,推进城镇化必将有效拉动市场需求,显著提高人民生活水平。

参考文献

【1】王燕《应用时间序列分析》,中国人民大学出版社

【2】刘荣冯国生丁维岱:《SAS统计分析与应用》,机械工业出版社。