孔子仁爱观与基督教爱人思想比较

- 格式:doc

- 大小:54.00 KB

- 文档页数:5

作者: 徐世强

作者机构: 西南民族学院民族研究所

出版物刊名: 宗教学研究

页码: 115-119页

主题词: 基督教;儒家;爱

摘要: 儒家和基督教都提倡“爱”,但“爱”在二者中性质是有差别的。

儒家主张“仁爱”,力求君民互爱,这是一种社会政治理想,追求充满“仁爱”的社会秩序。

这种仁爱和爱神的关系不大。

基督教要求爱上帝和爱人如己,具有“圣爱”性质。

因上帝爱我,我也要像上帝爱我那样去爱邻人,人们彼此相爱是为了爱神。

儒家的“仁爱”要运用一定的善恶标准进行选择,是将“小人”排斥在外的;基督教的爱具有极大的超越性,主张爱一切人。

儒学和基督教道德核心理念的差异【摘要】儒学对天人关系的基本认识是“天人合一”,基督教将天人关系定义为“父子关系”。

天人合一是相通相类、和谐平等的关系,父子关系则是创造与服从、紧张与对立的关系。

儒学与基督教对天人关系的不同回答,既导致了中西宗教自由主义与专制主义的差别,也反映了中西思维方式的不同和文化的本质区别,以及中西方道德内涵的不同。

【关键词】儒学基督教道德哲学仁爱作为中西文化的代表,基督教和儒教均以重视道德见称,然而二者的核心理念及其哲学基础却是大为不同的。

“爱”是基督教的核心理念。

一般认为,《旧约圣经》的主题是“律法”,《新约圣经》的主题则是“爱”。

在《新约圣经》中,“爱”既通过基督的生平尤其是受难体现出来,也通过保罗书信得以明确。

保罗在《罗马书》中指出,所有的律法都包在“爱人如己”这一句话之内,“爱完全了律法”。

“仁”在儒教道德体系中的地位就仿佛“爱”在基督教中的地位。

《论语》中两个最重要的道德范畴是“仁”与“礼”,其中“仁”字出现105次,“礼”出现75次。

孔子视“仁”为诸德之首。

“仁”具有统摄诸德的内涵。

一、儒学与基督教道德哲学核心理念的相同性基督教的“爱”与儒家的“仁”有许多相通之处,主要表现在两个方面:(一)“爱”和“仁”都强调一种对他人私的关爱儒学和基督教都是非功利主义的,重视仁爱的义务性。

孔子说,“仁者爱人”(《论语•颜渊》)。

董仲舒进一步强调仁只能存在于爱人而不是爱自己之中:“人不被其爱,虽厚自爱,不予为仁……仁者,爱人之名也。

”在基督教里,尽管“爱”有多种形式,但是都必须是一种发自内心、出自灵魂和主动给予的爱。

保罗在《哥林多前书》中对“爱”有一段经典描述:“爱是恒久忍耐,又有恩慈;爱是不嫉妒,不自夸,不张狂,不作失礼的事,不求自己的益处,不轻易动怒,不计较人的过犯;不喜欢不义,只喜欢真理。

爱是凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐。

爱是永不止息的。

”(二)“爱”和“仁”都是人突破自身局限、形成完善人格的必由之路在儒家看来,既然“仁”是人类一切美德中最高的美德,是人与生俱来的本质特性,那么要想做一个完善的人,就要拥有“仁”。

从中西文化差异看儒学和基督教“孝”伦理观的不同根源孝是中华传统伦理文化中的核心价值观,而在西方文化中,基督教也有着类似的“孝”伦理观。

儒学和基督教对于“孝”的理解和传承方式各有不同,这种差异根植于中西文化的深刻差异。

从中西文化差异的角度来看,儒学和基督教“孝”伦理观在根源上有着明显的不同,这不仅体现了两种文化的独特性,也为我们理解和尊重不同文化传统提供了重要的参考。

从历史传承和思想渊源的角度来看,儒学和基督教的“孝”伦理观有着不同的根源。

儒学源自中国古代,是中国传统文化的重要组成部分,而“孝”是其核心价值观之一。

儒家思想认为孝顺父母是人们应该做的最基本的道德准则,其思想深受封建礼教的影响,将家庭伦理放在了极为重要的位置。

而基督教的“孝”伦理观则来源于圣经,特别是《圣经》中的十诫和耶稣的教导。

基督教强调敬畏上帝,并通过尊敬父母来体现对上帝的敬畏和对爱的体现,而儒家思想中的孝则更加强调人与人之间的亲情和家庭关系。

从价值观念和生活方式的角度来看,儒学和基督教的“孝”伦理观在根源上有着明显的不同。

儒学强调孝敬父母的同时还要传承家族传统和维护家族荣誉,因此儒家思想中的“孝”往往伴随着对孝子的赞美和重视。

而基督教强调的孝则更侧重于对爱的体现和对上帝的敬畏,强调虔诚信仰的人要在一切事上孝敬父母和照顾家人,在日常生活中则更多强调家庭成员之间的平等与和睦。

从社会风俗和习俗传统的角度来看,儒学和基督教的“孝”伦理观在根源上也有着不同。

在中国传统文化中,孝义之风是历来尊崇的美德,为人们所传颂。

孝敬父母被视为子女应尽的天职,而这种孝道观念也在社会风俗中得到了广泛传承和弘扬。

而在基督教传统中,尊敬父母也是基督教教义的一部分,但其在社会风俗和习俗传统中的表现则更多体现在个人信仰和敬虔生活的层面,对家庭的重视更多侧重于个人信仰实践的层面。

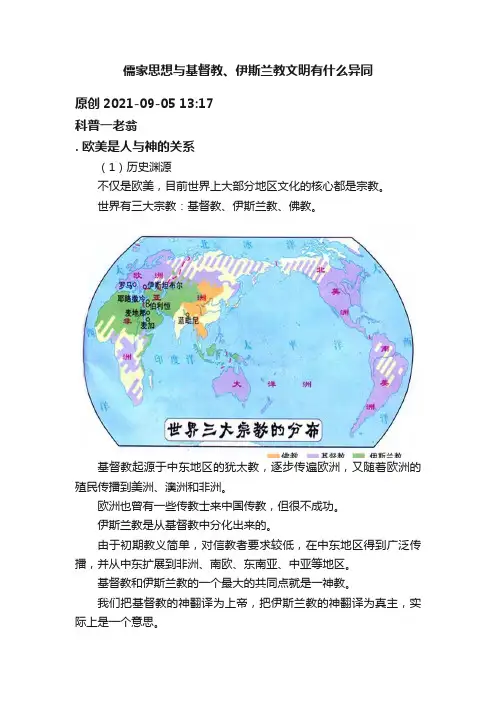

儒家思想与基督教、伊斯兰教文明有什么异同原创2021-09-05 13:17科普一老翁. 欧美是人与神的关系(1)历史渊源不仅是欧美,目前世界上大部分地区文化的核心都是宗教。

世界有三大宗教:基督教、伊斯兰教、佛教。

基督教起源于中东地区的犹太教,逐步传遍欧洲,又随着欧洲的殖民传播到美洲、澳洲和非洲。

欧洲也曾有一些传教士来中国传教,但很不成功。

伊斯兰教是从基督教中分化出来的。

由于初期教义简单,对信教者要求较低,在中东地区得到广泛传播,并从中东扩展到非洲、南欧、东南亚、中亚等地区。

基督教和伊斯兰教的一个最大的共同点就是一神教。

我们把基督教的神翻译为上帝,把伊斯兰教的神翻译为真主,实际上是一个意思。

两者的主要区别是基督教以圣经新约为基础;伊斯兰教以《圣经》旧约为基础,另行衍生出《古兰经》。

圣经中带领犹太人走出埃及的先知摩西,在《古兰经》中成了先知穆罕默德。

今天的基督教和伊斯兰教的最大区别在于,基督教以圣经新约为基础,伊斯兰教以圣经旧约为基础。

(2)神创造了人基督教和伊斯兰教的一个根本出发点就是包括人在内的世间万物都是神创造的。

但神只给了人灵魂,其他一切,包括动物都没有灵魂,它们只为人服务。

既然人是由神创造的,人就没有资格用被神创造出来的“下贱”的手去制作或画出神的形象。

因此,至今我们听过无数次“上帝”、“真主”的名字,却从未见过他们的形象。

这是基本的逻辑之一。

逻辑之二是,既然人是由“上帝”或“真主”这个神创造的,如果人不去信自己的创造者而去信其他的神灵,如信佛、信天母、拜火等等,就是对自己的创造者——“上帝”或“真主”的最大的不敬。

因此,不管是基督教的早期信仰,还是伊斯兰的最基本教义,也就是今天我们说的原教旨主义者来说,对不信他们所信仰“上帝”或“真主”的异教徒是没有任何可包容性的。

“上帝”或“真主”这个神创造了你,你却不信“上帝”或“真主”,而有其他的信仰。

这种异教徒就是“上帝”或“真主”的叛徒,自然是罪该万死,当然该杀。

儒家与基督教的五点差异刘述先(1934-2016):笔名音衍。

江西吉安人。

台湾大学哲学硕士,美国南伊利诺大学哲学博士。

曾任教于台湾东海大学、香港中文大学、美国南伊利诺大学、台湾“中央研究院”中国文哲研究所。

代表作品有:《中国哲学与现代化》《大陆与海外——传统的反省与转化》《儒家思想与现代化》《传统与现代的探索》《儒家思想开拓的尝试》《理一分殊》等。

本篇摘自刘述先先生《理一分殊》,上海文艺出版社2000年版。

刘述先(1934-2016)当代新儒家第三代代表人物之一。

(一)基督教崇信一超越之人格神。

上帝由无而创造整个世界。

创造主之性质不可以被创造之世间性质来加以测度。

故基教之上帝诚如神学家巴特(Karl Barth)所言为一“绝对之他在”(The Wholly Other)。

但在另一方面,离开神意的了解即不能够把握人类的历史与命运的意义。

不仅人之种族乃为光耀上帝而创造,事实上上帝遣送人子耶稣进入历史以救赎人性的沉沦。

依基教之观点,人类历史之中心在于基督降世之一大事,人类之历史也指向一确定之目标。

但儒家有不同的关于超越与内在之辩证关系之体验。

自孔子以来,上帝之人格性即非一重要之问题,超自然之启示不能构成知识之泉源,在自然秩序之外也不需建立另一个超自然之秩序。

但我们不能因此而谓儒家即无关于超越或宗教之体验。

儒家相信宇宙有一鸿濛生力不断作用。

而其活动决非盲触,所谓“乾知大始,坤以简能”,在宇宙演化之过程中,“乾道变化各正性命”,儒家实从未把人与天混为一谈,或完全抹煞二者之间之差别。

只有天道才能范围万物,生生不已!非现实有所限定之人道所可比拟。

但人心可通于天,而于有限体现无限之意义。

(二)基督教相信人为上帝所创造的最高等的生物,而禀赋之以自由意志。

但人误用此自由以至陷于沉沦。

其唯一的救赎之道即是通过对于基督之信仰。

儒家认为人为万物之灵,只人有自觉的能力以参天地之造化。

但人之禀赋虽善,其实际却不免受到环境习染的牵累而未能脱额而出。

圣人孔子的仁爱思想是什么孔子是春秋得大思想家,孔子的思想有很多方面。

下面是店铺为你搜集孔子的仁爱思想,希望对你有帮助!孔子的仁爱思想“仁”是孔子的核心思想,孔子将仁的原义结合当时的社会的秩序风气,通过不懈的努力,把“仁”发展成一种思想学说,成为自己成就的代名词,对我国社会发展及后世带来了极大的影响。

孔子的“仁”思想最突出的就是“爱人”。

他要求大家爱自己、爱他人、爱社会,四海之内皆兄弟。

这是孔子思想表现的一种大爱。

孔子把“爱人”做为社会的准则和人们约束自己的规范,在这个统筹范围内,建立了以“仁爱”为中心的儒家思想文化。

符合春秋时期的人民发展,也符合春秋时期的社会秩序发展,十分贴合实际。

孔子的仁还注重道德的修养。

仁爱是一种权力也是一种义务,道德是存在内心的素质,仁爱的要求可以更好的发挥一个人的品德行为。

为仁由己,既自我约束又追求道德完善。

孔子仁的思想在另一角度是培养君子的德行。

古代,作为一名君子,必须德行兼备。

温文尔雅,谦谦君子,有学识内涵,要修身齐家,治国平天下。

在这个“爱人”的基础上,仁还存在着等级分明的关系。

子不可欺父,臣不可欺君,人不可欺人。

其中最显著的就是血缘关系,孔子提出的社会要以亲情血缘关系为奠基,在此奠基层面上建立一种社会制度和社会关系。

仁要求的不仅是个人、家庭,还有社会,要求的是整个国家。

这也是仁学最初建立的起点。

孔子说的人生三戒追溯相关的《论语》记载,其中就有一篇关于养生的文章就是《三戒》。

其中的主要内容就是告诫君子不能做的三件事情,他们分别是:年少的时候,血气还不成熟,要戒除对女色的迷恋;等到身体成熟了,血气方刚,要戒除与人争斗;等到老年,血气已经衰弱了,要戒除贪得无厌。

在这里面,,孔子劝告人们在少年时期到老年时期的时期中需要注意的问题,简单的从字面上来看,他提出来的“三戒”看似针对的人群是少年、青年、壮年、老年。

但实质上这一理论对于身处补货之年的男性老说,更为重要一些。

同时他也是在提醒大家要戒的东西往往是我们自己最喜欢,最在乎的东西。

孔子与耶稣教育哲学思想比较研究IntroductionEducation philosophy has been an important subject of study since the ancient times, with notable contributionsfrom renowned philosophers such as Confucius and Jesus Christ. Confucius and Jesus' teachings have had a significant impact on the modern education system, with their principles still practiced in various educational institutions across the globe. This essay aims to compare and contrast Confucius and Jesus Christ education philosophy.BackgroundConfucius, also called Kong Zi, was born in China in 551 BCE, during the warring states period. He was a philosopher, educator, and politician who developed a philosophy revolving around moral, social, and political values. Confuciusbelieved in the concept of the "Mandate of Heaven" that illustrates the moral and ethical responsibility ofindividuals towards their rulers and people around them.On the other hand, Jesus Christ is the central figure in Christianity, born in Bethlehem around 4 BC, in Israel. Jesus Christ's teachings emphasized love, compassion, forgiveness, and being merciful to others. His message was to live a lifeof serving others and to follow the teachings of God. He believed in the concept of living morally upright, loving,and reaching out to others.Comparing Confucius and Jesus Education PhilosophyThe two philosophers' educational philosophies can be compared in various ways, including their beliefs, principles,and teachings.BeliefsConfucius believed in enhancing moral and ethical values in society, which he believed would lead to social order, stability, and progress. He also believed in the role of authority and education played in creating responsible, ethical individuals, which would benefit society as a whole. Confucius also believed in the importance of social relationships, showing respect to elders, and cultivating virtues such as honesty, loyalty, and kindness.On the contrary, Jesus Christ teachings were about love, compassion, and respect for fellow human beings, despitetheir social status, race, or gender. He placed emphasis on righteousness, faith in God, mercy, kindness, and love as the fundamental principles of living a fulfilling life. Jesus believed in promoting holiness, having a relationship with God, treating others with love and respect.PrinciplesThe education philosophy of Confucius and Jesus Christ can also be compared based on the principles of their teachings.Confucius emphasized ethical and moral values, such as self-control, righteousness, and honesty. He believed in cultivating virtues, such as loyalty, trust, and respect, in individuals. Confucius' teachings emphasized the attainmentof knowledge that would lead to personal growth and the betterment of society. He advocated for the preparation of individuals to become responsible and moral leaders, who would uplift society's social, economic, and political conditions.Jesus Christ's teachings were based on love, compassion,and forgiveness. He advocated for people to serve others and put their needs ahead of their own. He also emphasized the need for people to live according to God's principles, suchas having faith, practicing righteousness, and being merciful.TeachingsConfucius believed in the role of education in shaping individuals' attitudes and behavior towards society and other people. He emphasized that individuals could be taught morality, which would promote positive personal and social growth. Confucius emphasized the importance of mastering various skills, such as music and arts, as a means tocultivate one's ethical and moral values.In comparison, Jesus Christ's teachings were based on serving others. He taught that by serving others, individuals could cultivate a sense of purpose and moral values, such as compassion and love. Jesus also believed in teaching through parables, illustrating the importance of righteous living and faith in God.ConclusionIn conclusion, the education philosophies of Confucius and Jesus Christ hold significant value in modern society. Both philosophers were similar in their emphasis on ethical and moral values, such as honesty, loyalty, and respect for others. However, Confucius placed more emphasis on education and personal growth, while Jesus Christ's teachings centeredon loving one's neighbors, reaching out to others, and living a life of purpose. Therefore, both philosophies contribute to the preparation of individuals to become responsible citizens who can bring positive change to society.。

总结孔子的仁爱思想孔子是中国古代伟大的哲学家和儒家学派的创始人之一。

他的思想影响深远,其中最核心的思想之一就是仁爱。

仁爱是孔子教育学生的核心价值观。

对于孔子来说,人性的本质是善良的,而道德修养的目标就是要发扬人性的善良之处。

仁爱不仅仅是对个人行为的要求,也是对社会和政治的理念。

首先,仁爱是一种对他人的关怀和爱护。

孔子认为,每个人都是平等的,无论身份高低、贫富贵贱,每个人都应该受到同样的尊重和关注。

仁爱就是要呵护他人,为他人着想,关心他人的需求和利益。

孔子说:“己所不欲,勿施于人”,即不要对他人做自己不愿意被做的事情。

这种对他人的关怀和爱护形成了孔子思想的核心。

其次,仁爱是一种对道德的追求和实践。

孔子认为,人之所以区别于其他动物,是因为人具备了高尚的道德品质。

而仁爱是最高尚的道德行为。

仁者爱人,甚至爱到为他人奉献甚至牺牲自己的生命。

孔子说:“克己复礼为仁”,即通过克制自己的欲望和情感,并按照礼制行事,才能真正成为一个仁人。

再次,仁爱是一种对社会和政治的理念。

孔子强调社会的和谐和秩序,并主张通过仁爱来实现。

他认为,一个理想的社会应该以仁爱为基础,实现人人平等,充满善意和友好的关系。

孔子说:“行成于思,毁于随”,即要行使仁爱,必须通过深思熟虑和自觉的行动。

而随波逐流,随意行事,是无法实现仁爱的。

最后,仁爱是一种对自我修养和提升的要求。

孔子认为,要实现仁爱,需要不断对自己进行修养和提高。

只有通过自己的实践和努力,才能成就一个真正的仁人。

孔子说:“君子修身齐家治国平天下”,即一个君子应该首先修身养性,然后治理家庭,再进而治理国家,最终可以达到天下太平的境地。

总的来说,孔子的仁爱思想是一种高尚的道德观念和行为准则。

它是孔子的思想体系的重要组成部分,也是中国传统文化中的核心价值观。

仁爱思想教导人们如何对待他人,如何实践道德,如何建立和谐的社会秩序。

它对人们的道德修养、社会发展和政治治理都具有深远的影响。

因此,仁爱思想具有重要的现实意义和时代价值。

儒家与基督教的价值观差异? 两千多年来,分裂的西欧虽然也曾遭遇多次瘟疫和饥荒,却极少像中国一样,每逢改朝换代就出现大流血、大破坏。

? 儒家与基督教的人生观,各自导致了怎样的价值判断?在维系社会道德和秩序方面,儒家与基督教又有着怎样的差异??《圣经》认为,道德和律法都来自上帝,因此它们神圣不可侵犯;上帝容不下邪恶,因此美善一定会战胜邪恶。

《基督教与西方思想》儒家与基督教的价值观差异策划:先知书店文:网络丨编辑:千字君自从汉武帝“罢黜百家独尊儒术”,儒家就成为中国的正统思想。

延续两千多年的儒家道统,对中国国民性造成了什么影响?与历朝历代的社会变迁又有着怎样的关系呢?长期以来,或许是囿于“只缘身在此山中”,由于缺乏明确的参照物,我们很难跳出“中国语境”来论说儒家。

无法否认的事实是:两千多年来,分裂的西欧虽然也曾遭遇多次瘟疫和饥荒,却极少像中国一样,每逢改朝换代就出现大流血、大破坏,非正常死亡达总人口的四五分之一,社会经济长期停滞不前。

并且,现代文明正是诞生于所谓“黑暗的中世纪”。

与日本等周边国家相比,中国面对外来文明时,往往很难自我更新,反而将其融入中国的大传统。

国产圣母子像:基督教中国化的产物如此看来,西欧基督教文明似乎极具借鉴意义:儒家与基督教的人生观,各自导致了怎样的价值判断?在维系社会道德和秩序方面,儒家与基督教又有着怎样的差异?儒家面对外来文化时,为何总是如此强势?本文从两个方面简单地探讨了这些问题。

1.人生成功标准“修身、齐家、治国、平天下”这句名言反映了儒家的价值观和人生观,与基督教主张的价值观和人生观背道而驰,反映出人和上帝对世界和人生看法的巨大差异。

儒家认为“治国平天下”是人生成功的最高标准,“修身齐家”只是做基础功课,目的都是为了实现治国平天下的理想。

儒家把治国平天下看成光宗耀祖的大事,看成人生的终极意义。

儒家认为贵贱有序,圣人有资格教化万民。

在这种价值观的引导下,人们必然会把考科举、做人上人作为人生努力的方向。

儒家经典中的仁爱观仁者爱人与人道主义在中国文化传统中,儒家经典一直扮演着重要的角色。

作为中国古代思想体系的重要组成部分,儒家思想以其独特的观念和价值观深深影响了中国社会的发展。

其中,仁爱观是儒家思想的核心之一。

本文旨在通过对儒家经典中仁爱观的探讨,剖析仁者爱人与人道主义的内涵。

一、儒家经典中的仁道观念《论语》是儒家经典之一,通过对孔子言行的记录,体现了儒家的核心思想。

在《论语》中,孔子多次提及了“仁”这一概念,将其视为一种价值追求。

仁是指对他人的关爱、尊重和善意;是一种道德品质,旨在构建和谐的人际关系和社会秩序。

孔子坚信,通过追求仁,人们可以实现个人的完善,并为社会的和谐与发展作出贡献。

另一部重要的儒家经典是《大学》。

《大学》中提出了进一步的仁道观念,将仁置于教化之首。

它认为,通过修身齐家治国平天下的过程,人们可以实现仁的价值追求。

在这个过程中,个人应以仁为本,身体力行,具备道德品质,不仅对他人充满爱心,并且对自己有恒心和奉献精神。

二、仁者爱人的内在涵义仁者爱人是儒家经典中深受推崇的观念之一。

仁者,即具备了仁的道德品质的人,是一种高尚的人格。

他们以仁为本,尊重他人,关心他人的利益和幸福。

仁者爱人是一种利他主义的体现,是一种无私奉献和关怀他人的行为。

儒家经典告诉我们,仁者爱人不仅仅是在言语上的表达,更是在行动上的付诸实践。

仁者通过关心、帮助、支持他人来展现自己的爱心。

他们乐于助人,愿意为他人着想,并从中获得心灵的满足和成长。

仁者爱人不仅注重个人的自我价值实现,更致力于社会的和谐与稳定。

三、人道主义与仁爱观的联系人道主义是一种关注人类福祉和尊严的原则和观念。

它追求正义、公平,关注人类的幸福和利益。

儒家经典中的仁爱观与人道主义有着紧密的联系。

仁爱观要求人们在对待他人时要尊重他们的尊严和权利,追求公平和正义。

在儒家思想中,仁爱观与人道主义相互交融。

仁爱观倡导了与人为善的行为准则,强调内心的善良和道德实践。

儒家“仁爱”学说与西方人文主义之历史比较中西方都有灿烂的历史,都为人类文化的发展做出了自己的贡献,具有独特的文化背景和社会心理结构。

但由于生产活动方式和发展水平不同,反映在思维、认识方式和风格上就存在着很大的差异。

中西方不同的认识方式深深影响了本民族理论思维和科学文化沿着不同的路向发展,而儒家的“仁爱'学说与西方的”人文主义”精神更是其中的典型代表。

先秦时期,礼崩乐坏,诸侯争霸,思想大解放,产生了百家争鸣的文化繁荣景象。

而儒家思想在其中更是独树一帜。

从孔子的“仁者爱人”到孟子的“仁民爱物”,反映了早期儒家仁爱学说从春秋到战国的日渐丰富与发展。

“仁者爱人”的观点是一般意义上人对人关系的讨论,孔子主张以“爱人”实现在现实生活中人与人交往的和谐性,进而提出“己所不欲,勿施于人”,“己欲立而立人,己欲达而达人”等论点。

孟子继承了孔子“仁者爱人”的思想,并进而提出了“仁民爱物”的命题,阐述了“仁爱”观念的层次性。

他说: “君子之于物也,爱之而弗仁;于民也,仁之而弗亲。

亲亲而仁民,仁民而爱物。

”其意是说,对于“亲”、“民”、“物”三种不同层次的对象,应该采取不同的态度。

即对于亲人要亲,对于民众要仁,对于万物要爱。

这里贯穿了一个共同的东西,那就是人类的爱心。

这个时期的仁爱学说虽然从统治者出发,根本上是为了维护统治,但是在一定程度上维护了人民的利益,具有积极地历史意义。

与此同时,随着古希腊工商业的发展、雅典民主政治的发展与成熟以及解决实际问题的需要,雅典人开始逐步发起对物质世界的探讨,转而关心与人类自身密切相关的问题。

智者学派由此诞生,这也是西方人文主义精神的起源。

智者学派的代表人物是普罗塔哥拉,其思想是“人是万物的尺度”,即主张把人置于世界和社会的中心,这是在原始宗教和自然统治之下人类自我意识的第一次觉醒。

但智者的言论内容和辩论方式完全从个人的角度和利益出发,倾向于相对主义和主观主义,从哲学的角度来理解,“人是万物的尺度”仍然停留在感性认识的阶段,其容易导致诡辩,但对雅典民众的思想启蒙和解放起了积极的促进作用。