论书法美学精神真善美的和谐统一

- 格式:pdf

- 大小:217.86 KB

- 文档页数:3

书法美学的精神品格书法是中国传统文化的重要组成部分,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。

在书法中,不仅仅是字迹的美丽,更重要的是书法所蕴含的精神品格。

书法美学的精神品格是一种内在的修养,是一种对世界的独特感悟,是一种对人生的深刻体验。

首先,书法美学的精神品格体现在笔墨之间的自然与洒脱。

在书法创作中,书法家需要通过笔墨的运用来表达自己的情感与境界。

然而,这种情感并不是被强加或装饰的,而是自然而然地流露出来。

这种自然与洒脱的境界,是书法美学中非常重要的一环,也是书法家们追求的境界。

只有在笔墨之间自然流畅、洒脱舒展的时候,书法作品才能够达到一种至美至善的状态。

其次,书法美学的精神品格体现在笔端的悠远与厚重。

书法是一门需要细心雕琢的艺术,需要书法家在每一个笔画中都体现出对历史的尊重和对传统的承扬。

每一笔一划都承载着千百年来文人墨客的情怀和智慧,都蕴含着书法家对祖国文化的热爱和传承。

因此,书法作品必须具备一种悠远和厚重的气质,才能更好地传达出书法美学的精神品格。

此外,书法美学的精神品格还体现在笔下的魂魄与灵气。

在书法创作中,书法家需要将自己的情感与思想融入到笔墨之中,赋予作品灵魂。

只有在书法作品中体现出魂魄与灵气,才能使作品更有生命力、更有灵性。

这种魂魄与灵气的注入,是书法美学的核心之一,是书法家们永恒追求的境界。

最后,书法美学的精神品格还体现在笔下的雅致与高远。

书法作为一门高雅的艺术,需要书法家在创作中追求雅致与高远的境界。

雅致是指作品的造型美感,高远则是指作品的情感内涵。

书法作品需要在形式美感与内涵情感之间取得平衡,达到雅致与高远的统一。

只有在这种统一的状态下,书法作品才能够具备真正的艺术价值,才能够被后人传颂。

综上所述,书法美学的精神品格是一种内在的修养与境界,是一种对世界的独特感悟与体验。

在书法创作中,书法家们需要通过笔墨的运用来表达自己的情感与境界,体现出自然与洒脱、悠远与厚重、魂魄与灵气、雅致与高远的精神品格。

王充论艺术的“真”“善”“美”的统一•王充对于艺术作品,提出两个基本要求,一是要真实,二是要有用。

•先说第一个基本要求:艺术作品要真实。

这个要求是为他的唯物主义哲学体系决定的。

他写《论衡》,总的指导思想是六个字:“疾虚妄,求实诚”。

•所谓“实诚”,一方面是指作品所记之事要真实可靠,要如实反映现实生活中的“实事”。

另方面是指作品中包含的道理必须是真理,要正确地反映客观世界的规律,从而有助于人们分清真伪,明辨是非。

简单来说,“实诚”就是“事”要实,“理”要真。

•王充对于艺术作品的这个要求,对先秦美学是一个发展。

因为先秦美学家对艺术作品更多地是着眼于“善”,而较少着眼于“真”。

王充则强调“真美”,认为“真”才能“美”。

这个发展,是王充在同神秘主义、唯心主义哲学的斗争中作出来的,是很可贵的。

•根据这个要求,在内容与形式的问题上,王充的观点是把内容的“实诚”放在第一位,在“崇实”的前提下,要求内容和形式的统一,即所谓“实诚在胸臆,文墨著竹帛,外内表里,自相副称”。

这当然是一个正确的命题。

•根据这个要求,王充反对夸张。

在他看来,夸张也属于“虚妄之言”,因为它不是“实事”,是不符合“实诚”的要求的。

例如,古书上说武王伐纣,兵不血刃。

•他认为这种说法是夸张失实的:“案高祖伐秦,还破项羽,战场流血,暴尸万数,失军亡众,几死一再,然后得天下:用兵苦,诛乱剧。

独云周兵不血刃,非其实也。

言其易,可也;言不血刃,增之也。

”•又如,古书说楚国养由基射杨叶,百发百中。

他也认为是夸张失实:“夫言其时射一杨叶中之,可也;言其百发而百中,增之也。

”•又如,《诗经.大雅》中有“维周黎民,靡有孑遗”的诗句。

这是形容旱得太厉害了,一个人也没有活下来。

王充也认为是夸张失实。

他的理由是:大旱之灾,“富人谷食饶足者,廪困不空,口腹不饥,何愁之有?天之旱也,山林之间不枯,犹地之水,丘陵之上不湛也。

山林之间,富贵之人,必有遗脱者矣”。

•可见,王充从“实诚”的要求出发,在否定“虚妄之言”的时候,把艺术夸张也一起否定了。

书法中的和谐至上

“和谐”问题本来就存在于且渗透于一切人际关系之中。

人际关系要“和谐”,社会要“和谐”,文化关系和书法艺术的种种人文关系同样需要“和谐”。

和谐美这种美的要素,欧美艺术家讲究得极为精细,作张椅子,也要看长短、疏密、粗细、曲直,作得好就美,作得不好就不美。

线的美,在美术中,最为高等,不靠旁物的陪衬,专靠本身的排列。

而中国的书法艺术是以线为生命之本的,汉字由点和线组合而成,具有高度抽象化的特质。

而“点”是线的浓缩,“线”亦是点的延长,“点”和“线”是一个事物的两个方面。

因而中国的

书法艺术,又被称作线条的艺术。

古人曾说“学书贵能通变”,运笔中掌握提按、顿挫、徐疾和某些过渡性技巧,使线条呈现变化的主要方法,通过按笔可以达到“重若崩云”,提笔又使线条“轻如蝉翼”、令人有种时隐时现的变化感和沉浮感,从而突出表现作品独特的美感。

论书法中的美学【摘要】书法作为中国传统文化的重要组成部分,早在古代就有了很高的艺术价值。

本文通过对书法美学的内涵进行探讨,分析了书法的定义与历史、书法的艺术特点、书法美学与社会发展以及书法美学的审美标准等问题。

书法不仅仅是一种文字书写的形式,更是一种艺术表现形式。

在书法中,不仅要注重字形的工整美观,更要注重气韵的表达和情感的传达。

书法美学与社会发展密不可分,它反映了一个时代的审美趋势和文化追求。

书法美学的审美标准也在不断变化和发展,需要不断地学习和提升。

通过对书法美学的探讨,我们可以更深入地了解中国传统文化的魅力,也可以更好地传承和发展书法这一艺术形式。

【关键词】引言、书法的定义与历史、书法美学的内涵、书法的艺术特点、书法美学与社会发展、书法美学的审美标准、结论、美学、书法、艺术特点、社会发展、审美标准1. 引言1.1 引言在中国传统文化中,书法被视为一种高雅的艺术形式,被赋予了极高的审美价值。

书法家们以其独特的笔法和风格创造出了许多传世佳作,这些作品不仅仅是文字的书写,更是一种意境的抒发。

书法的美学内涵在于其对于文字形体、结构、布局等方面的追求,以及对于传统文化的传承和创新。

在当代社会中,书法美学也在不断发展与演变。

随着社会的进步和人们审美观念的变化,书法也在不断与时俱进。

书法美学的内涵与社会发展密不可分,它既是一种传统文化的传承,更是一种现代审美的表达。

探讨书法中的美学问题不仅仅是对书法艺术本身的审视,更是对传统文化的传承和创新的探讨。

通过对书法美学的深入研究,我们可以更好地理解和欣赏书法艺术的独特魅力,同时也可以更好地推动书法艺术的发展与传承。

2. 正文2.1 书法的定义与历史书法的历史可以追溯到古代中国的甲骨文和金文,这些古代文字的书写形式奠定了书法艺术的基础。

随着时间的推移,各个历史时期的书法风格不断演变和发展,形成了不同的书体和风格,如隶书、楷书、草书等。

书法的发展历程中,不仅仅是一种文字书写技艺的传承,更是对美学审美的不断探索和追求。

书法德善祥和书法之美,在于它德善祥和的气质。

一笔一划间,蕴含着深刻的文化内涵和人文情感。

下面,我将从多个角度阐述书法所散发出来的德善祥和的魅力。

一、书法中的德1. 端正坦荡:书法追求的是大气磅礴、端正坦荡的气质。

这种气度正是一种内在的德,代表着一种积极向上的态度和严肃认真的精神。

2. 以德为基础:书法的精髓在于“以德为基础,以文为骨”,也就是说,良好的德性是成就优秀书法作品的基础。

一个人若是品德败坏,即便有再高超的技艺,也无论如何难以达到真正的书法高境界。

二、书法中的善1. 心存善念:书法要想达到真正的优美之境,必须心存善念。

因为书法作品中的每一个横挑斜勾都是汇聚着作者的情感,这种情感必须是善的、美的、正的,才能在墨迹之间得到充分的艺术表现。

2. 风雅优雅:书法也是文化的一部分,它所体现的美感也应该是优雅、高尚、风雅的。

书法所表现的优美形象与良善品性是相辅相成的,是人文情怀与人格魅力的深度结合。

三、书法中的祥和1. 临摹书法:当我们临摹一幅书法作品时,会不由自主地进入一种内心祥和的状态。

这是因为临摹书法需要非常专注的态度和内心的平静与专注,这种祥和状态让人感到非常舒适和平静。

2. 祥和的墨香:墨香、纸香与事业相连。

书法作品发出的墨香代表着一种祥和的气息,这种气息可以深入人心,让我们远离外界的嘈杂和烦躁,平复内心的思绪和情感。

总结书法是中国传统文化中的一种艺术表现形式,它寄托着中国人的文化情结和乐观向上的人生态度。

书法的德善祥和是书法精神的根本,同时也是中国传统文化中的精髓。

只有人们在品味书法的时候能够更好的领会德善祥和的文化内涵,才能更深刻的把握书法艺术的真谛。

论书法艺术的和谐作者:美回志忠陈红来源:《新课程·小学》2019年第04期摘要:书法艺术和谐美,显性要素字形同隐形要素字义和字音之间三者相互影响、相互促进,它们共同促进书法艺术的发展。

关键词:和谐美;显性要素;隐性要素;对比;调和书法作为汉字造型形象的艺术,其形式美的基本规律就是多样统一,即和谐美。

书法的构成要素在总体关系上的和谐,源于客观世界的和谐美。

多样反映了客观世界的无限丰富,统一体现出万事万物在多姿多彩的展现中固有的联系和一致。

书法形式美的多样统一可分为两种类型:一是书法构成要素之间的相互对立,即相反相成的和谐美;二是书法构成要素之间的相互关联,即相辅相成的和谐美。

前者的艺术造型手段是对比,后者的艺术造型手段是调和。

这两种形式美的规律在整个中华民族文明史的发展中制约着书法个体形式的各种流变,并使书作自身的诸种要素不断对立统一,形成异彩纷呈的和谐美。

汉字的形、音、义三个要素在人们还没有确立独立的书法艺术审美意识之前,更主要地发挥汉字的实用功能,帮助人们认识世界、交流思想、传承文明成果。

当汉字形体获得了独立于符号意义(字义)的发展途径以后,借助意想思维,最终形成中国特有的线的艺术——书法,从此,汉字造型的审美价值逐步使书法在艺术发展的道路上日趋走向成熟。

随着汉字书法艺术的成熟,汉字的三个要素之一——字形得到了极度的强化,而汉字的音和义渐次退到书法的背后,字形以及构成字形的线条,其形象的丰富多样,引起了创作和欣赏主体的极大关注,也形成了有关书法形式美在直观因素中对比方面的美学理论。

诸如用笔方面,要讲究曲直、藏露、方圆、断连、迟速等;墨法要讲究浓淡、枯润;结体和章法上,要讲究轻重、长短、粗细、大小、疏密、虚实、黑白、违和等。

这些对立面的相互依存、丰富多样,都在一定的限度内构成书法要素——形的对比和谐,也就是相反相成的书法美。

这些对立要素的直观性,使书法的形式美十分丰富而多彩。

纵观整个书法的发展史,对书法美——形这一显性要素的探索、论述最多,成果也最丰硕,而对书法美——义和音的关注较少。

12

13

漫笔

的变化,多样统一,美不胜收,给人以审美的愉悦。

书法作品中的一点往往会成为这个字的准则,一篇中的第一个字往往是全篇的准则。

点画有机地组合在字中,单个字有机地聚集在篇中,众多的变化、丰富的形质、无限的情趣都有机地结合起来,达到完美和谐的境界。

和谐美之所以会成为书法最高的美感追求,我认为既有普遍性因素,也有特殊性因素。

而普遍性因素,则是就整个自然界的存在与人类意识产生的关系分析的;而所谓特殊性因素,则是就中华民族特有的生活环境、社会政治、古典哲学等方面而言的。

书法线条组合关系的整体和谐,是人类和谐意识的必然反映,是民族哲学观念的艺术外化。

有什么样的哲学,就有什么样的艺术。

对民族审美理想和意识的追求,必然要在美的创造中

寻求与主体思维倾向一致的和谐对应形式,于是

就出现了书法艺术中各种对应关系的和谐表现形式——变化稍异的单纯和谐(如篆、楷、隶的整

体章法),多样统一的杂多和谐(如行草体错综变化的章法),平衡对称的稳定和谐(如汉字的对称结构和上下左右对称的规整章法)。

总之,在书法萌芽到书体完善的过程中,始终未偏离和谐构成的轨道。

即使某些以破坏旧有和谐为指归的创新书法,实际上也是在打破旧有和谐的同时,自觉构建新的和谐图式。

和谐美,是人类生存理想的共同追求,也是书法审美的最高境界。

因此,我们要遵循和谐的书法审美规范,完善书法创作的审美要求。

如同提倡创建和谐社会的思想一样,重视书法艺术的和谐美,才是我们理解书法艺术的真谛、提高书法审美的关键所在。

摘编自《中国书画报》

《仰观宇宙之大 俯察品类之盛》启

功

《有山皆图画 无水不文章》肖培金。

《书法之美:线条与气韵的和谐交响》书法,作为中国传统文化的瑰宝,承载着深厚的历史底蕴和独特的审美情趣。

它不仅仅是文字的书写,更是一种艺术的表达,一种情感的抒发。

在这篇文章中,我们将深入探讨如何欣赏书法之美,从线条的流动到气韵的生动,从笔墨的交融到文采的飞扬,全方位地感受书法艺术的魅力。

一、气韵生动:书法的灵魂气韵生动是书法艺术的最高境界,它要求作品具有一种生动的、富有生命力的气息。

这种气息来源于书法家的内在修养和情感投入,通过笔墨的运用展现出来。

线条的弹性、力度,墨色的浓淡变化,都是气韵生动的体现。

欣赏书法时,我们首先要感受作品的整体气息,体会那种超越形式的生命力。

二、形意合一:书法的内涵汉字本身就是一种象形和会意的艺术,每个字都蕴含着特定的意义和形象。

书法艺术家在书写时,不仅仅是在复制字形,更是在赋予文字以新的生命和情感。

形意合一的书法作品,能够让观众在欣赏字形的同时,感受到文字背后的深层含义,体验到书法艺术的丰富内涵。

三、点线结合:书法的结构美书法作品的美,不仅体现在单个字形上,更体现在整体的布局和结构上。

点线面的结合,构成了书法作品的基本框架。

书法家通过巧妙地运用点、线、面,创造出和谐而富有变化的视觉效果。

在欣赏书法时,我们要注意观察作品的结构布局,体会那种严谨而又不失灵动的美。

四、虚实相生:书法的章法美虚实相生是书法艺术中的一个重要原则,它要求作品在实与虚、动与静之间达到一种平衡。

在书法作品中,笔墨的浓重之处为实,空白之处为虚;线条的流动为动,布局的稳定为静。

虚实相生,使得书法作品既有丰富的内涵,又不失空灵的美感。

在欣赏书法时,我们要细心体会作品中的虚实变化,感受那种动静结合的韵律美。

五、笔墨交融:书法的线型美书法的线条,是作品的灵魂。

线条的粗细、刚柔、曲直,都直接影响着作品的美感。

书法家通过笔墨的运用,创造出富有变化的线条,使作品呈现出独特的艺术风格。

在欣赏书法时,我们要关注线条的质感和变化,体会那种笔墨交融的美感。

和合统一之美——《书谱》中的中国书法美学思想和合统一之美--《书谱》中的中国书法美学思想前言:本文从“中和”的传统审美角度出发,对书法美学著作《书谱》的理论进行浅析,将其美学思想概括为和合统一的和谐美,并从书法与环境、人和字本身的三个角度出发进行论述,以欣赏的角度阐释书法带来的美好享受。

对于书法美学,本文不强求严密的逻辑体系和理论架构,仅以概括总结的方式表现书法美的特色,并借鉴不同书论者对于书法和谐的观点,试图将这种和合统一的特点解读为中国美学乃至传统文化的独特体系,感悟美学上的“天人合一”。

书法是我国特有的艺术形式,也是中国传统美学的重要组成部分。

无论欣赏书法还是亲自书写,都会有一种由衷的美之享受。

孙过庭所写的“余志学之年,留心翰墨,昧钟张之馀烈,挹羲献之前规,极虑专精,时逾二纪。

有乖入木之术,无间临池之志。

观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之资,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形;或重若崩云,或轻如蝉翼;导之则泉注,顿之则山安;纤纤乎似初月之出天涯,落落乎犹众星之列河汉;同自然之妙,有非力运之能成;信可谓智巧兼优,心手双畅,翰不虚动,下必有由。

一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于毫芒。

”,体现了一个书法爱好者出对书法无尽的赞叹和热爱之情,也突显出书法之美是自然而充满生命的。

书法是人的创作活动,因此能够在抒发喜怒哀乐同时,表现超然的意境,起到陶冶情操的作用,使情感达到平衡欣慰的中和状态。

通过运笔力度、线条形态、行文结构等,书法能够表达高于状物的独特神韵,体现丰富的艺术风貌。

我国的美学家宗白华曾说过,“(中国)书法却自殷代以来,风格的变迁很显著,可以代替建筑在西方美术史中的地位,凭借它来窥探各个时代艺术风格的特征”,足见书法美学在中国美学甚至中国传统文化之美的地位。

这种“关乎人文,化成天下”的美学价值体现了中国传统文化的精神追求,是一种和合统一的和谐之美,即儒家典籍《中庸》的“致中和”思想:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。

艺术论坛Arts circleARTS CIRCLE 2010/10试论书法“中和”之美TEXT /张喆程洁书法是中国特有的艺术,虽然书法艺术的自觉化至东汉末才发生,但书法艺术几乎与汉字同时萌生。

中国书法之美是其他国家文字形态所不及的,书法的品评过程,是观赏者的“美的创造过程”。

书法的赏析不仅是体会作品点画、结体、章法的匠心与功力,更重要的是通过作品去感受书法家的气质,情感,以及审美追求。

欣赏书法中的“中和”美,是中华民族特有的欣赏习惯,是我们必须要重视的。

顾名思义书法就是对汉字形体书写并对构成文字的线条与法度、法理的规范。

它不摹拟客观的外在形象,而是以用笔、结体布局中创造出来的线条形式直接表现某种朦胧宽泛的情感世界。

古人曾探讨了书法形式与书法家个人情感的“异质同构”的审美对应关系并进而对欣赏者产生情感共鸣和美的享受。

古人渭:喜则气和而字舒,怒则气粗而字险,哀则气郁而字敛,乐则气平而字丽。

情者重轻,则字之敛舒险丽亦有浅深,变化无穷。

书法家要在作品中表现对宇宙结构、生命形式的审美感受,要表现起伏变化的情感力度,不断地探索用笔规律,使观赏者见字如见其人。

所谓“逆”势用笔、“骨肉相称”“藏头护尾”、“疾涩”得当、“行留”结合等,都表明了艺术家对书法线条的表现力的不断开掘与发展,才使得书法艺术千姿百态、魅力不衰。

一幅书法作品的笔画的粗与细、长与短、轻与重、润与燥、以及结构的疏与密、斜与正、大与小、宽与窄等合乎美德要求的搭配与变化,在整幅作品中节奏感非常突出。

这样的书法作品能使观者把它当作一曲优美的乐章来欣赏,从“计白当黑”中仿佛听到了从键盘下面发出令人心潮为之起伏的声音来。

这是“乐音”这也是书法艺术语言内容的一个组成部分。

在书法的质、气、神上难得一“静”字,动中有静,动益静、动后静。

昔人谓王羲之书法幽静矣,诚然,若不能以静观之则隔矣。

欣赏者也应由一“静”界。

中国传统文化是儒家的“中和”文化,是人与自然、主体与对象、主观与客观、感性与理性、情感与理智的朴素和谐统一。

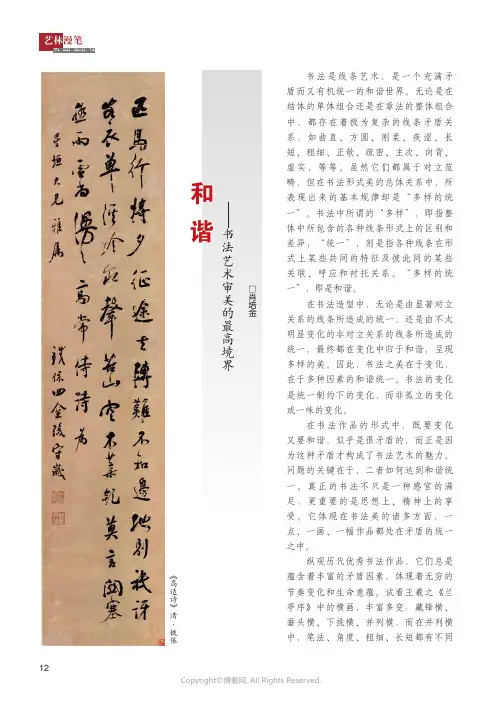

和谐——中国书法艺术审美的最高境界内容摘要:中国书法艺术是一个充满线条矛盾的有机统一的和谐世界。

书法线条组合关系的整体和谐,是人类和谐意识的必然反映,是民族哲学观念的艺术外化。

书法和谐美的追求,已积淀成难以变异的审美规范和书法形式感的表现模式。

和谐美是中国书法艺术的最高美感追求,和谐是中国书法艺术审美的最高境界。

关键词:和谐多样统一审美境界中国书法是线条的艺术,是一个充满线条矛盾的有机统一的和谐世界。

无论在单体组合(结构)和整体组合(章法)中,都存在着极为复杂的线条矛盾关系。

如直曲、方圆、刚柔、疾涩、长短、粗细、正欹、疏密、主次、向背、呼应、润燥、虚实等等。

虽然它们都属于对立范畴,但在书法形式美的总体关系中,所表现出来的基本规律却是“多样的统一”。

书法中的所谓“多样”,即指整体(结构或章法)中所包含的各种线条形式上的区别和差异性。

“统一”,则是指各种线条在形式上的某些共同的特征及彼此间的某些关联、呼应和衬托关系。

“多样的统一”就是和谐。

早在两千多年前老子就说过:“道生一、一生二、二生三、三生万物。

万物负阴而抱阳,冲气以为和。

”(《道德经》42章)表达了万物统一及对立面统一等朴素的辩证法思想。

公元前二世纪古希腊数学家斐安也指出:“和谐是杂多的统一,是不协调因素的协调。

”(《西方美学论美和美感》第14页)在书法造型中,无论是有显著对立关系的线条所造成的统一(对比统一),或由不太明显变化的非对立关系的线条所造成的统一(调和统一),最终都是在变化中归于和谐,在变化中见出多样的美来。

因此,书法美在于变化,在于多种因素的和谐统一,这在中国书法史上已成为不争的事实。

和谐正是由矛盾和对立造成的,失去了矛盾对立,也就失去了和谐,失去了书法之美。

强调书法的变化是在统一制约下的变化,而非孤立的变化或者是一味的变化。

而没有统一,即是不和谐。

统一而无变化就单调。

在书法作品的形式中,既要变化,又要和谐,似乎是很矛盾的。

而正是因为这种矛盾的因素才构成了书法艺术的魅力。

中国书法艺术的发展过程中,中国的传统哲学始终都具有着积极的思想指导意义。

因此,历代的书法作品中无不深深打上了中国哲学的烙印。

其中,以和为核心的中和思想则是历代的书家及书评家终身追求的审美目标。

在先秦的哲学和美学中,所谓和,有两层含义:一是指调和五声(宫、商、角、徵、羽、)而为乐音;二是指和的音乐能够愉悦人的感官、心灵和精神,甚至对社会的安宁都有作用,为乐与人之间的协调。

《国语.郑语》曾说:今王弃高明昭显,而好渗慝暗昧;恶角犀丰盈,而近顽童穿固,去和而取同。

夫和实生物,同则不继。

以他平他谓之和,故能丰长而物归之。

和即为以他平他,是多样性的统一。

儒家代表孔子曰:中庸之为德也,其至矣乎!他希望在阶级社会中人为的能够使各种矛盾和谐统一,统治者与被统治者互相依存,不致于形成强权统治或百姓^造**。

这一中庸原则,孔子同样运用于对艺术美的认识上。

庸,《说文》:用也。

郑玄:名曰中庸者,以其记中和之为用也。

所谓中,即孔子所说过犹不及。

与儒家的功利致用不同,道家则是本于自然的相反相成。

《老子》第四十二章云:道生一,一生二,二生三,三生万物。

在《老子》中,我们可以看出作为道的阴阳两性的对立统一关系的存在。

也就是说,阴阳之和构成道的原则。

老子的这种对立统一观,显然与儒家的中和大异其趣。

老子不仅看到对立双方的和为道的一面(反者道之动(第四十章)),而且对立双方之间的互相转化更是道的体现。

天下皆知美之为美,斯恶矣;皆知善之为善,斯不善矣。

这便是物道极点,必然反之的原则。

中和的思想,不论是出于经世致用的中庸原则,还是本于自然的相反相成,都对书法艺术的发展起到了积极的作用与影响。

大量的文物与典籍告诉我们,实用的书写逐渐转变为艺术的书法是自汉代以后的事情。

汉初字体由篆过渡为隶,文字书写作为艺术已然从用笔上逐渐体现出来。

至东汉,无论是对结构的认识,或是用笔的观念,都已经相当成熟。

这一切,如果说仅仅是依写字自身的发展规律而成,可能并不准确。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

论书法美学中的真善范畴真善美是马克思主义美学的基本审美范畴,它与假恶丑相对立,是我们判定艺术作品真假高下美丑的基本标尺。

所谓真,即事物存在的客观性、本质的规定性及规律性。

这是从哲学意义上讲的,推及艺术及美学,则是指艺术种类存在的客观差别性及其特殊的规定性,也即一种艺术与它种艺术相区别的本质特征,是否具备这种规定性是鉴别某种艺术真假的根本性标志。

所谓善,是指艺术的功利性,即使人赏心悦目、怡人情怀、灵魂升华,是一种艺术的正能量。

艺术的真正意义和价值就在于善,即艺术必须是为人的,为他人也为自己。

艺术是通过欣赏活动实现“善”的价值的,一件艺术作品,只有自己欣赏,再无他人欣赏,它的价值就会大打折扣。

艺术能让人欣赏,能让人赏心悦目,对人有启发、有提升、有激励,就“善莫大焉”。

所谓美,是人的本质的感性显现。

人的本质在于基于真善的人的主观能动性,是人区别于动物的关键所在,也即人的独创性。

艺术的美就是人的创造性通过有意味的形式表现出来。

真善美的统一是包括书法在内的所有艺术门类的终极追求。

当今书法美学界言书法之美者多矣,本文只就书法之真善做一粗浅探讨。

一、书法之真:书法艺术之真指什么?即书法作为一门独特的中华民族艺术的本质的规定性和规律性。

换言之,书法艺术之所以为书法所必须具备的基本条件是什么?只有具备了这些条件才配称之为书法,否则则不是,或者是其他的什么艺术,总之不能称之为书法。

具体说来,我认为中国特有的书法艺术必须具备以下几个条件:1.书法必须是汉字的书写,要具有书写性、可读性。

在这个问题上要一分为二地看问题,对于隶、楷等正书体和行书书法,要让大多数人能接受、能欣赏:对于篆书、草书甚至狂草等字体,则应该让从事这些字体研究的行家里手能看懂。

所有的人都看不明白,唯独自己明白,关起门来搞“孤芳自赏式的”的创造,意义何在?书法必须是写出来的,不能是画出来的。

书法大家欧阳中石教授曾调侃地说:中国画都是写出来的,书法能是画出来的吗?西方人和少数美院现代派搞得符号化美术化的所谓书法,丧失了书法的汉字性、书写性与可读性等基本的特征,因此不能叫书法。

大 众 文 艺大190自古至今有太多的书法艺术家,用他们的手中之笔书写出书法美的艺术,书法的美存在很多方面,一点、一画、一撇、一捺、处处都体现出书法得艺术之美,自古至今的优秀的书法作品,它总是体现出书法美的方方面面,更能体现着无穷的变化,在这种情况下才是我们书临百遍不烦,书临百遍而不厌。

本人在这方面是深受感触。

在每一次临习古代之碑帖都有新的感受新的收获,碑帖中的点画,字与字之间,行与行之间,列与列之间,谦让、映带、大小、字距、行距等等方面,无不体现出古代书法字体之间的和谐。

每一次都能从碑帖中体味到书法艺术的和谐之美。

记得从小老师和父母就手把教我写字,他们就常说,“孩子这一撇写得好看,这一个字好看,那一个字写得非常美,听了这样的赞扬,那才叫人美在心里,真是字美人也心里美。

”很小的时候家里很穷,买不起纸张,于是爸爸就教我在水泥地上用水写字,每天天一亮,我就端来一碗水,左手拿着碑帖,右手拿着毛笔蹲在水泥地上写了一行又一行,写了一遍又一遍,只是感觉写的越来越起劲,而不是感觉的累,因为书法给我带来的是美的享受。

现在一有空还到公园练习书法,公园里能看到一些书法家们在水泥地上书写,用他们自制的毛笔,拿着一个长长的笔杆,书写书法的艺术之美,常常围来很多观众来欣赏,他们常常是赞叹不已。

书法艺术是中国特有的艺术,它是我们中国一门独特的艺术,从最早的甲骨文、金文,发展到篆书,隶书,再到日后的草书、行书、楷书;每一种书体无不体现出书法美的所在,在这个波澜壮阔的历史长河里,同时也涌现出了许许多多的书法家,我十分羡慕这些书法家,从而更加下定决心练习好书法。

在多年的学习过程中,我的字有了很大的进步,而且我还懂得了许多道理。

练习书法可不是一件容易的事,要坚持勤学苦练,持之以恒,这样才能练好书法。

我还明白写好书法还能体现合作意识、团队精神,就像我们人一样,人与人之间和谐相处,团结友爱互帮互助,才能体现出人与人之间的美,整个社会的和谐之美。

论书法艺术的和谐美作者:陈红来源:《学校教育研究》2019年第02期书法作为汉字造型形象的艺术,其形式美的基本规律就是多样统一,即和谐美。

书法的构成要素在总体关系上的和谐,源于客观世界的和谐美。

多样反映了客观世界的无限丰富,统一体现出万事万物在多姿多彩的展现中固有的联系和一致。

书法形式美的多样统一可分为两种类型:一是书法构成要素之间的相互对立,即相反相成的和谐美;二是书法构成要素之间的相互关联,即相辅相成的和谐美。

前者的艺术造型手段是对比,后者的艺术造型手段是调和。

这两种形式美的规律在整个中华民族文明史的发展中制约着书法个体形式的各种流变,并使书作自身的诸种要素不断对立统一,产生出异彩纷呈的和谐美。

汉字的形、音、义三个要素在人们还没有确立独立的书法艺术审美意识之前,汉字的三要素更主要地发挥汉字的实用功能,帮助人们认识世界、交流思想、传承文明成果。

当汉字形体获得了独立于符号意义(字义)的发展途径以后,借助意想思维,最终形成中国特有的线的艺术——书法,从此,汉字造型的审美价值逐步使书法在艺术发展的道路上日趋走向成熟。

随着汉字书法艺术的成熟,汉字的三个要素之一,字形得到了极度的强化,而汉字的音和义渐次退到书法的背后,字形以及构成字形的线条,其形象的丰富多样,引起了创作和欣赏主体的极大关注,也形成了有关书法形式美在直观因素中对比方面的美学理论。

诸如用笔方面的,要讲究曲直、藏露、方圆、断连、迟速等;墨法要讲究浓淡、枯润;结体和章法上,要讲究轻重、长短、粗细、大小、疏密、虚实、黑白、违和等。

这些对立面的相互依存、丰富多样,都在一定的限度内构成书法要素——形的对比和谐,也就是相反相成的书法美。

这些对立要素的直观性,使书法的形式美十分丰富而多彩。

纵观整个书法的发展史,对书法美——形这一显性要素的探索、论述最多,成果也最丰硕,而对书法美——义和音的关注较少。

其实,汉字的三个要素共同存在于汉字的形象塑造过程中,只不过字的音和义是作为隐性要素沉淀于汉字造型之中罢了。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。