叶圣陶语文教育论集序ppt

- 格式:ppt

- 大小:1.31 MB

- 文档页数:32

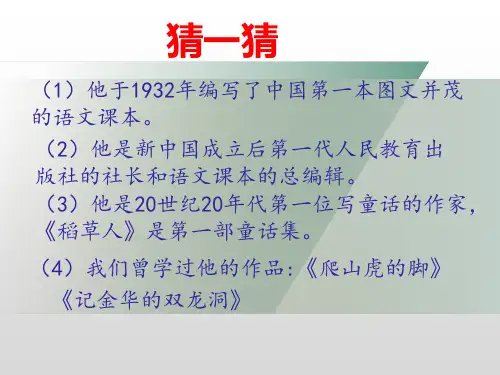

《叶圣陶语文教育论集》序叶圣陶先生从19年起从事语文方面的教学、编辑、出版工作,前后60多年,对于这半个多世纪里我国语文教育工作中的利弊得失知道得深切详明,写下了大量文章,收在这个集子里的就有100多篇。

凡是关心当前语文教育问题的人都应该读一读这本集子。

按说这本集子里边的文章大部分是解放以前写的,为什么现在还没有过时呢?这是因为现在有很多问题表面上是新问题,骨子里却还是老问题,所以这些文章绝大部分仍然富有现实意义。

这本集子里的文章,涉及的面很宽,性质也多种多样,有商讨语文教育的理论原则的,也有只谈论一篇文章或者评议一两个词语的。

通观圣陶先生的语文教育思想,最重要的有两点。

其一是关于语文学科的性质:语文是工具,是人生日用不可缺少的工具。

其二是关于语文教学的任务:教语文是帮助学生养成使用语文的良好习惯。

过去语文教学的成绩不好,主要是由于对这两点认识不清。

语言文字本来只是一种工具,日常生活中少不了它,学习以及交流各科知识也少不了它。

这样一个简单的事实,为什么很多教语文的人和学语文的人会认识不清呢?是因为有传统的看法作梗。

“学校里的一些科目,都是旧式教育所没有的,惟有国文一科,所做的工作包括阅读和写作两项,正是旧式教育的全部。

一般人就以为国文教学只需继承从前的传统好了,无须另起炉灶。

这种认识极不正确,从此出发,就一切都错。

旧式教育是守着古典主义的:读古人的书籍,意在把书中内容装进头脑里去,不问它对于现实生活适合不适合,有用处没有用处;学古人的文章,意在把那一套程式和腔调模仿到家,不问它对于抒发心情相配不相配,有效果没有效果。

旧式教育又是守着利禄主义的:读书作文的目标在取得功名,起码要能得‘食凛’,飞黄腾达起来做官做府,当然更好;至于发展个人生活上必要的知能,使个人终身受用不尽,同时使社会间接蒙受有利的影响,这一套,旧式教育根本就不管。

因此,旧式教育可以养成记诵很广博的‘活书橱’,可以养成学舌很巧妙的‘人形鹦鹉’,可以养成或大或小的官吏以及靠教读为生的‘儒学生员’;可是不能养成善于运用国文这一种工具来应付生活的普通公民。

《叶圣陶语文教育论集》叶圣陶先生从一九一二年起从事语文方面的教学、编辑、出版工作,前后六十多年,对于这半个多世纪里我国语文教育工作中的利弊得失知道得深切详明,写下了大量文章,收在这论集里的就有一百多篇。

凡是关心语文教育问题的人都应该读一读这本论集。

这本论集的文章大部分是解放以前写的,到现在还有深刻的现实借鉴意义。

因为里头论述的都是语文教育中的根本问题。

论集里的文章,涉及的面很宽,性质也多种多样,有商讨语文教育的理论原则的,也有只谈论一篇文章或者评议一两个词语的。

最重要是关于语文学科的性质:语文是工具,是人生日用不可缺少的工具。

二是关于语文教学的任务:教语文是帮助学生养成使用语文的良好习惯。

叶圣陶语文教育思想的精髓如果用一句话来加以概括,那就是他经过半个世纪的思考,而概括出来的“教是为了达到不需要教”这一至理箴言。

早在1922年,叶老就提出“目的在使其自生需要,不待教师授与”的观点,在这之后又多次提出类似的看法。

解放后,他在不同的场合又反复强调这一观点。

1962年,他又指出:“我近来常以一语语人,凡为教,目的在达到不需要教。

以其欲达到不需要教,故随时宜注意减轻学生之依赖性,而多讲则与此相违也。

”“尝谓教师教各种学科,其最终目的在达到不需要教,而学生能自为研索,自求解决。

故教师之为教,不在全盘授与,而在相机诱导。

”叶老在这里对如何达到这一目标提出了具体的要求与途径,这种认识,较之早期更加深入、系统。

这一思想最完整、最严密、最精确的表述是1977年12月给《中学语文》杂志的题词:“我想,教任何功课,最终目的都在于达到不需要教。

假如学生进入这样一种境界:能够自己去探索,自己去辨析,自己去历练,从而获得正确的知识和熟练的技能,岂不是就不需要教了吗?而学生所以要学要练,就为要进入这样的境界。

给指点,给讲说,却随时准备少指点,少讲说,最后做到不指点,不讲说。

这好比牵着手走,却随时准备放手,在这上头,教者可以下好多工夫。

苏教版高中语文选修实用阅读精品教学案

第16课《叶圣陶语文教育论集》序

怀疑与学问

顾颉刚

学者先要会疑。

——程颐

在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。

——张载

学问的基础是事实和根据。

事实和根据的来源有两种:一种是自己亲眼看见的,一种是听别人传说的。

譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,说得如何凶险,那便是别人的传说,不一定可靠;要知道实际的情形,只有靠自己亲自去视察。

做学问也是一样,最要紧最可靠的材料是自己亲见的事实根据;但这种证据有时候不能亲自看到,便只能靠别人的传说了。

我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。

我们信它,因为它“是”;不信它,因为它“非”。

这一番事前的思索,不随便轻信的态度,便是怀疑的精神。

这是做一切学问的基本条件。

我们听说中国古代有三皇、五帝,便要问问:这是谁说的话?最先见于何书?所见的书是何时何人著的?著者何以知道?我们又听说“腐草为萤”,也要问问:死了的植物如何会变成飞动的甲虫?有什么科学根据?我们若能这样追问,一切虚妄的学说便不攻自破了。

我们不论对于哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑:。

专题五管钥在手怀疑与学问顾颉刚学者先要会疑。

——程颐在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。

——张载学问的基础是事实和根据。

事实和根据的来源有两种:一种是自己亲眼看见的,一种是听别人传说的。

譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,说得如何凶险,那便是别人的传说,不一定可靠;要知道实际的情形,只有靠自己亲自去视察。

做学问也是一样,最要紧最可靠的材料是自己亲见的事实根据;但这种证据有时候不能亲自看到,便只能靠别人的传说了。

我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。

我们信它,因为它“是”;不信它,因为它“非”。

这一番事前的思索,不随便轻信的态度,便是怀疑的精神。

这是做一切学问的基本条件。

我们听说中国古代有三皇、五帝,便要问问:这是谁说的话?最先见于何书?所见的书是何时何人著的?著者何以知道?我们又听说“腐草为萤”,也要问问:死了的植物如何会变成飞动的甲虫?有什么科学根据?我们若能这样追问,一切虚妄的学说便不攻自破了。

我们不论对于哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑:因怀疑而思索,因思索而辨别是非;经过“怀疑”“思索”“辨别”三步以后,那本书才是自己的书,那种学问才是自己的学问。

否则便是盲从,便是迷信。

孟子所谓“尽信书不如无书”,也就是教我们要有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。

怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必需步骤,也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

对于别人的话,都不打折扣地承认,那是思想上的懒惰。

这样的脑筋永远是被动的,永远不能治学。

只有常常怀疑、常常发问的脑筋才有问题,有问题才想求解答。

在不断的发问和求解中,一切学问才会发展起来。

许多大学问家都是从怀疑中锻炼出来的。

清代的一位大学问家——戴震,幼时读朱子的《大学章句》,便问《大学章句》是何时的书,朱子是何时的人。

塾师告诉他《大学章句》是周代的书,朱子是宋代的大儒;他便问宋代的人如何能知道一千多年前著者的意思。

语文课程与教学论第一章、绪论教学目的:认识学科的重要意义和地位,掌握学科的研究对象、性质和研究方法,了解学科的发展过程和研究现状,对学科有一个初步而完整的印象。

一、语文课程与教学论是一门怎样的学科1、定义:研究中小学语文课程与教学的现象,揭示教育教学规律和方法的一门综合性、应用理论学科,是高师院校中文专业的一门专业必修课。

2、学科意义:学习必要的语文课程与教学的理论知识,了解新课改与研究动态,掌握语文教学、评价的基本技巧,训练语文教育教学的综合能力,提升综合素质,为毕业后能胜任工作作好充分准备。

3、研究对象(三大块):课程论、教学论、教师论课程论:研究为何教学和教学什么,包括语文教程的性质、目的、内容、教学原则、方法、过程等。

教学论:研究怎样教学,包括语文读写、口语交际教学、综合性学习、评价、贝壳、自学能力培养等。

教师论:研究什么人教学。

4、性质:一门综合性的应用理论学科。

(理论性、实践性、综合性)理论性:研究现象,揭示规律,上升为理论体系,而不仅是具体教学方法的经验总结。

(除本学科外,开设语文教育心理学,班主任案例教学等。

)实践性:自觉联系实际如选教例来正式理论;应用于实践,开展微格教学训练、录像观摩、试讲、完成练习、写教案等;在实践中观察,去中小学进行教学实习、调查,听课,说课评课。

综合性:与哲学、教育学、心理学、语文学等密切联系5、研究方法A:观察调查法:观察法可分题目分阶段,但随意性大,要坚持做记录;调查法要拟定计划和问卷,展开调查,分析资料,写报告。

B:实验实证法:拟定实验方案,进行实验,分析研究和总结提升。

C:历史文献法:查找资料,推陈出新。

D:经验总结法E:比较法:古今、新旧、中外。

步骤有收集资料,找出比较点,寻求共同点揭示规律。

二,学科的历史发展(一)设科前(前语文、大语文教育)古代——未单独设科,学校以语文学习基础,是熔政史哲经于一炉的综合教育。

原始——劳动号子,后一些神话传说,口耳相传的方式。