高中地理 大气环境 三圈环流和季风环流

- 格式:ppt

- 大小:548.00 KB

- 文档页数:18

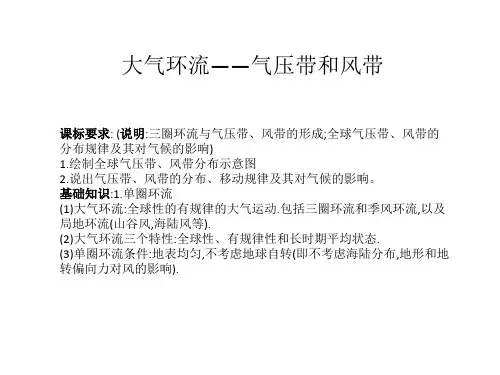

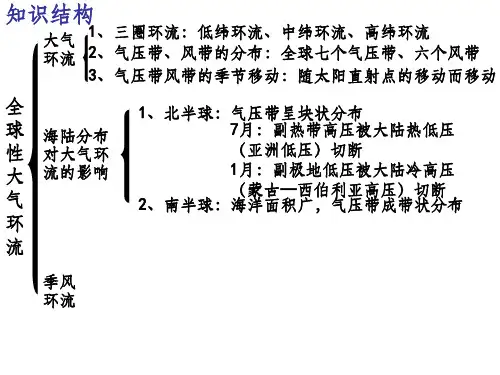

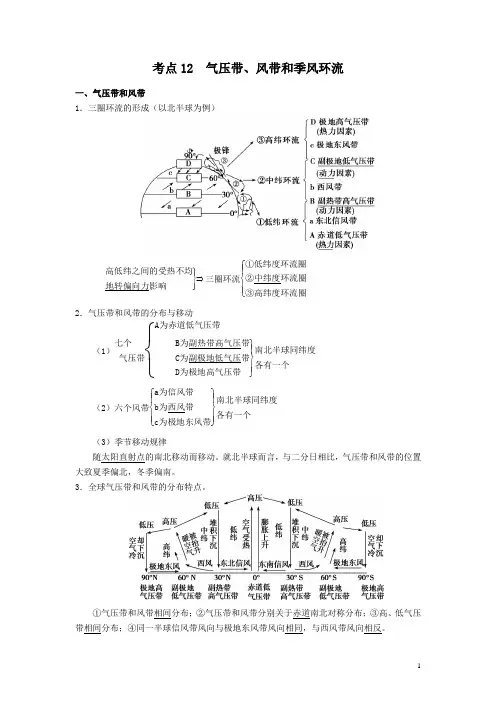

考点12 气压带、风带和季风环流一、气压带和风带1.三圈环流的形成(以北半球为例)⎭⎪⎬⎪⎫高低纬之间的受热不均地转偏向力影响⇒三圈环流⎩⎪⎨⎪⎧①低纬度环流圈②中纬度环流圈③高纬度环流圈2.气压带和风带的分布与移动(1)七个 气压带⎩⎨⎧A 为赤道低气压带⎭⎪⎬⎪⎫B 为副热带高气压带C 为副极地低气压带D 为极地高气压带南北半球同纬度各有一个(2)六个风带⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫a 为信风带b 为西风带c 为极地东风带南北半球同纬度各有一个 (3)季节移动规律随太阳直射点的南北移动而移动。

就北半球而言,与二分日相比,气压带和风带的位置大致夏季偏北,冬季偏南。

3.全球气压带和风带的分布特点。

①气压带和风带相间分布;②气压带和风带分别关于赤道南北对称分布;③高、低气压带相间分布;④同一半球信风带风向与极地东风带风向相同,与西风带风向相反。

注意:赤道低气压带和极地高气压带的形成是由气温高低造成的;副热带高气压带和副极地低气压带的形成是由气流运动造成的。

二、季风环流1.1月份气压中心分布与冬季风气压中心M是蒙古—西伯利亚(亚洲)高压,其切断了副极地低气压带。

2.7月份气压中心分布与夏季风气压中心N是印度(亚洲)低压,其切断了副热带高气压带。

1月7月东亚季风A西北风(低温少雨)C东南风(高温多雨)南亚季风B东北风(凉爽干燥)D西南风(高温多雨)成因海陆热力性质差异C海陆热力性质差异、D气压带和风带的季节移动三、气压带和风带对气候的影响1.单一气压带、风带控制对气候的影响在单一气压带、风带控制下形成的气候类型,其终年气温和降水较稳定,季节变化小,分析如下。

气候类型成因气压带、风带性质气候特征温带海洋性气候终年受西风带控制温暖湿润终年温和湿润热带沙漠气候终年受副热带高气压带或信风带控制炎热干燥终年炎热干燥热带雨林气候终年受赤道低气压带控制炎热湿润终年高温多雨2.气压带和风带的季节移动对气候的影响受气压带和风带季节移动的影响,降水往往具有明显的季节变化特征,具体分析如下。

2.4 大气环流一、预习导航【预习题】通过预习思考下列问题:1、什么是大气环流?对地理环境有何意义?2、三圈环流形成的条件是什么?3、三圈环流是怎样形成的?形成了哪些气压带和风带?4、气压带和风带季节性移动的原因是什么?有什么规律?5、海陆热力性质差异对气压有什么影响?冬、夏海陆热力性质差异对大气环流的影响有何不同?6、什么叫季风?季风的成因是什么?7、东亚季风和南亚季风有什么不同?【资料卡片】大雾立战功1940年7月,德国法西斯企图利用大雾作掩护轰炸伦敦。

他们认为:由于大雾笼罩使英国飞机无法起飞参加空战,而高于大雾之上的楼房、烟囱正好成为他们攻击的目标。

但是德国空军却打错了如意算盘,他们每次利用大雾空袭伦敦,总是在中途就遭到了英国飞机的拦截而以失败告终。

有一次,德国得知伦敦被大雾笼罩的消息后立即命令飞机起飞,可是飞机还没到伦敦上空就被浓雾包围了。

由于能见度差,机群失去了联系。

两架飞机好容易飞出雾区,还没来得及辨方向,就被尾随大雾之后的英国飞机击落了。

德军百思不得其解,怀疑内部出了间谍。

德军为什么弄巧成拙呢?原来西欧地处北半球西风带内,全年盛行偏西风,由于西风的影响,这里的天气变化总是由西向东发展。

英国在德国西部,根据自西向东天气发展变化的规律,很容易预报出德国的天气变化,而英国的气象情报对德军严加封锁,所以德军很难预测出英国的天气变化。

每当德军得知伦敦被大雾笼罩的情报时,实际上雾区已经向东移了。

英军正是利用了西欧地区天气自西向东变化的规律,在每次雾区东移时便派出战斗机尾随雾后攻击德军飞机。

为什么云总是从西向东运动中央电视台天气预报节目的卫星云图大家都很熟悉了,在图上,不知你有没有发现,在我国大陆上空,云总是从西向东运动的。

这是为什么呢?这就与全球性大气环流有关:由于我国所处的位置大部分在盛行西风带的下方。

盛行的西风带跨越的地理纬度为30°N~50°N,厚度离地面3~13km。

大气环流教学设计本节采用非常规的教学思路,大胆对某些课标要求的内容进行取舍,突出了以下三,个特点:一强调过程:本节内容一开始就设定三个假设,通过逐一的否定,大气环流的形成过程才能得以体现。

而且通过不断否定,将更完善,更复杂,更实际的大气环流变得顺遂通达,浅显易懂。

二指导方法:求理求图求过程是本节内想要传授的学习方法,求理求图是地理学习中常用的有效方法,求过程要求学生找出知识的内在联系,建立思维导图,易化繁为简,抓住事物本质,能起到事半功倍的效果。

三运用知识:学习大气环流主要需要两个基础知识。

一是热力环流,二是地转偏向力。

热力环流是学习大气环流的出发点,再加上地转偏向力,便出现了知识的增长点。

由单圈环流三圈环流季风环流,气候的问题便得以解决,而气候又是高考的一个高频考点,不可忽视,其实简单的东西不代表容易,从而强化基础的重要性。

另外,根据学生的实际水平,所有的设计宜浅进浅出,但两个浅字都不代表容易。

学情分析本节课实际为高二文科班会考复习课,因为学生基础较差和理解能力不是很强,名为复习实际和新课差不多,但又不能完全上成新课,所以就设计成以课本知识为线索,特别是课本上的图为线索,进一步构建原有的知识体系,引导学生继续用教材去学,从而适当加大课堂容量,以满足会考复习的要求。

设计的练习必须非常基础。

以掌握最基础的,最基本的知识为目的。

效果分析基本完成所设计的内容,达到预期的效果,各环节连接较好,,重点地方以读屏形式出现,教学效果真实,再现真实版的课堂教学。

不足之处是教师学生都有些紧张,语言不够精炼,以至于某些环节不够紧凑,结尾有些紧蹙。

大气环流教材分析大气环流是大气运动的一种重要形式,它是具有全球性的有规律的大气运动。

课本一开始就提出大气环流的重要性,掌握大气环流的规律,是了解天气变化和气候的基础。

它使高低纬度之间,海陆之间的热量和水汽得到交换,调整了全球的水热平衡,是气候形成的重要因子之一。

本课主要讲述最典型的两种环流形式:北半球的三圈环流和季风环流。

气压带.风带及三圈环流一、近地面气压带和风带的形成1.大气环流\(1)概念:大气环流是指全球性的有规律的大气运动,它反映了大气运动长时期的平均状态。

主要包括三圈环流和季风环流。

(2)成因:高低纬度间因太阳辐射的不同而产生的热量差异。

(3)意义:使高低纬度之间、海陆之间的热量和水汽得到交换,调节全球的水热分布;影响天气的变化和气候的形成。

2.三圈环流(1)单圈环流的概念假设地球表面均匀,地球不自转,引发和引起大气环流的唯一因素就是高低纬度之间受热不均时所形成的赤道和两极之间的简单的热力环流的大气运动形式,即单圈环流。

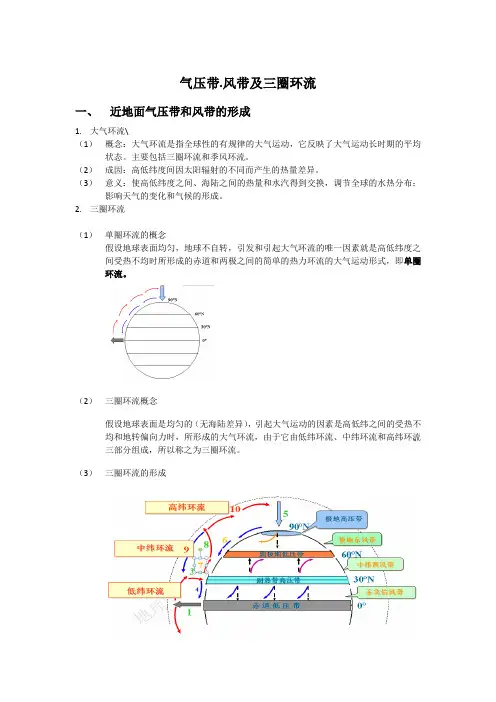

(2)三圈环流概念假设地球表面是均匀的(无海陆差异),引起大气运动的因素是高低纬之间的受热不均和地转偏向力时,所形成的大气环流,由于它由低纬环流、中纬环流和高纬环流三部分组成,所以称之为三圈环流。

(3)三圈环流的形成三圈环流的形成条件:假设地球表面是均匀的。

引起大气运动的因素是高低纬之间的受热不均和地转偏向力。

三圈环流的形成过程(以北半球为例)低纬环流:赤道附近,空气上升,气压降低,形成赤道低气压带,上升的暖空气在水平气压梯度力和地转偏向力的影响下,在到达北纬300附近上空时,风向偏转成西风,不能继续北进。

从赤道源源不断来的空气在这里不断堆积下沉,使近地面气压升高,形成副热带高气压带。

在近地面,大气由副热带高气压带流向赤道低气压带,在地转偏向力的影响下,偏转成东北信风,这样,便在赤道和北纬300之间形成一个低纬环流圈。

中纬环流和高纬环流:在近地面,从副热带高气压带向北流的一支气流,在地转偏向力的影响下偏转成西南风,称为盛行西风。

极地附近,空气下沉,形成极地高气压带,气流向南流出逐渐向右偏转为东北风,称为极地东风。

盛行西风和极地东风在北纬60°附近相遇,暖而轻的气流爬到冷而重的气流之上,形成上升气流,致使北纬60°附近近地面形成副极地低气压带。

气流上升到高空,又分别流向副热带和极地上空,形成中纬和高纬环流。

一、季风及季风环流季风是指大范围地区的盛行风向随季节显著改变的现象,会形成季风气候。

由于亚洲东部地区地处世界上最大的大陆(亚欧大陆),东临世界上最大的大洋(太平洋),海陆热力性质差异最大,因此季风环流最为典型。

由于海陆热力性质差异,带状的气压带会被分裂为若干高压中心和低压中心。

北半球1月、7月主要气压中心和季风分别如图1、2所示。

图1 北半球1月份主要气压中心及冬季风图2 北半球7月份主要气压中心及夏季风据此,可对北半球季风总结如下表所示:二、季风气候类型主要的季风气候类型包括热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候等,在我国均有分布(详见第三部分)。

下面对这几种气候的特点及主要分布地区进行介绍。

1.热带季风气候。

气候特点在于全年高温,分旱、雨两季,主要分布在亚洲南部的印度半岛和中南半岛,受海陆热力性质差异及气压带、风带的季节移动影响。

2.亚热带季风气候。

气候特点在于夏季高温多雨,冬季温和少雨,主要分布在亚热带的大陆东岸,受海陆热力性质差异影响。

3.温带季风气候。

气候特点在于夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,主要分布在温带地区的亚欧大陆东部,包括我国华北与东北地区,朝鲜半岛、日本和俄罗斯远东地区等,受海陆热力性质差异影响。

三、我国的季风气候我国是世界上季风气候最显著的国家,这同样是由于我国临世界上最大的大洋和大陆间,海陆热力性质差异大,因此季风气候显著。

从整体上来说,在每年10月-次年4月,我国受冬季风环流影响显著(12月-次年3月最强盛),在每年5-10月,我国受夏季风环流影响显著(6-8月最强盛)。

在我国由北向南依次为温带季风气候、亚热带季风气候、热带季风气候。

受季风气候影响,我国冬夏盛行风向的季节变化显著,随季风进退,降水有显著的季节性变化。

季风气候对我国农业生产有利的一方面体现在雨热同期,我国东部夏季高温多雨,水热条件配合得当,因此能够在农作物的生长期内,提供其充足的热量和水分。

不利的一方面在于会引起干旱、洪涝等灾害。

“三圈环流”教材分析及教学设计一、教材分析及教法与学法方案1、明确两点达目标本节课探讨的内容是“三圈环流”。

大气环流是全球有规律的大气运动,其内容主要包括三圈环流和季风环流两个部分。

三圈环流是大气环流的组成部分,是大气环境重要的基础知识,学好这部分的知识对帮助理解气候成因、特点将起到不可缺少的作用。

因此,在教材的处理上应注重知识的前后联系,充分利用上两节课所学过的“大气热力状况和大气运动”知识,讲清“三圈环流及其影响”的知识重点,突破“三圈环流形成过程”的知识难点,达到高中地理教学大纲中提及的“要理解三圈环流形成”的智能目标,“认识地理要素间相互依存的辩证关系”这一德育目标。

2、讲究教法巧安排在教学方法的选择上,根据学生的好奇心理和教学大纲的具体要求,以学生的主动参与为准则,以启迪思维、培养能力为核心,采用启发式、比较式、问答式等的教学方法来实施教学。

教学中图文结合,边设疑启发,边板画读图,引领思路,循序渐进,步步深入,层层破解本课的知识难点,起到“峰回路转,柳暗花明”之功效,让学生感受“愉快学习”的气氛,领会出学习的过程其实是一种美的享受。

另外,给学生腾出更多的参与机会和空间,学生问、学生答,亦或是学生问、教师答,生生互动,师生互动。

这种双向交流反馈,既体现学生的主体意识,又突出教师的主导作用,最终促成学生对本课知识要点的理解和有效掌握。

在教学过程中,多种教学方法轮番运用,多种学习形式交替进行,多种新颖问题不断呈现,学生在整堂课中都能够保持良好的精神状态,始终对学习的内容保持新鲜感,使课堂的教学效率达到最大化。

3、指导学法用活图“教是为了不教”,我们不仅要让学生学得懂,而且要使学生懂得学。

地理学科有其独特、科学的学习方法。

在学法指导上,需注重两点:一是教给学生读图的方法,二是教给学生识记的方法,以文解图、以图忆文,培养学生读图理解识记能力。

地理教材中的图象资源是非常丰富的,仅本节内容就附三幅图,细分六幅图,合理、协调地利用有关图象及其文字,可以促进知识之间的相互迁移;熟练掌握典型的图象情境,有利于学生思维的多向发散和聚合,并升华为简洁直观的思考,提高学生思维的灵活性和广阔性。