CO2池沸腾换热关联式理论分析

- 格式:pdf

- 大小:400.54 KB

- 文档页数:6

池沸腾换热定义

池沸腾换热,是一种常见的热传递现象。

当我们将水加热至一定温度时,水中的分子开始快速运动,水温也随之升高。

当水温达到一定程度时,池中的水会出现剧烈的沸腾现象。

沸腾是一种液体与气体相变的过程,也是热量从液体传递到气体的方式之一。

当水温升高到一定程度时,水中的分子获得足够的能量,开始从液态转变为气态。

这个过程中,水分子迅速蒸发,并形成大量的气泡。

这些气泡不断地从液体中上升,破裂后释放出热量和水蒸汽。

池沸腾换热的过程可以用来加热和烹饪食物。

在烹饪过程中,我们通常会将水加热至沸腾状态,然后将食物放入水中,利用水中的热量来煮熟食物。

由于沸腾过程中释放出的热量大,所以煮食物的速度也很快。

除了在烹饪中的应用,池沸腾换热也在工业生产和科学研究中得到广泛应用。

比如在化工生产中,池沸腾换热可以用来加热反应物,提高反应速度。

在科学研究中,池沸腾换热可以用来研究液体的热传导性质,以及研究气泡的形成和破裂机制。

池沸腾换热是一种重要的热传递方式,它不仅可以加热食物和物体,还可以用来研究和应用于工业生产和科学研究中。

通过控制沸腾过程中的温度和压力,我们可以实现更高效的热传递,提高生产效率

和科研成果。

池沸腾换热不仅是一种物理现象,更是人们智慧的结晶,为我们的生活和工作带来了许多便利和进步。

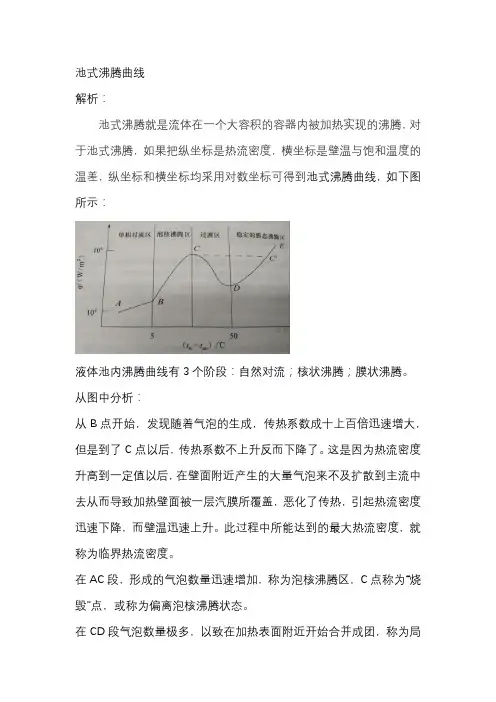

池式沸腾曲线

解析:

池式沸腾就是流体在一个大容积的容器内被加热实现的沸腾,对于池式沸腾,如果把纵坐标是热流密度,横坐标是壁温与饱和温度的温差,纵坐标和横坐标均采用对数坐标可得到池式沸腾曲线,如下图所示:

液体池内沸腾曲线有3个阶段:自然对流;核状沸腾;膜状沸腾。

从图中分析:

从B点开始,发现随着气泡的生成,传热系数成十上百倍迅速增大,但是到了C点以后,传热系数不上升反而下降了。

这是因为热流密度升高到一定值以后,在壁面附近产生的大量气泡来不及扩散到主流中去从而导致加热壁面被一层汽膜所覆盖,恶化了传热,引起热流密度迅速下降,而壁温迅速上升。

此过程中所能达到的最大热流密度,就称为临界热流密度。

在AC段,形成的气泡数量迅速增加,称为泡核沸腾区,C点称为“烧毁”点,或称为偏离泡核沸腾状态。

在CD段气泡数量极多,以致在加热表面附近开始合并成团,称为局

部的膜态沸腾(或称为过渡区)。

在DC'段,加热表面上形成连续的蒸汽膜(膜态沸腾区)和表面的热辐射开始起作用(膜态和辐射区)。

基金项目:国家海水鱼产业技术体系(编号:CARS 47);上海市科委公共服务平台建设项目(编号:20DZ2292200,19DZ2284000)作者简介:刘孝厅,男,上海海洋大学在读硕士研究生。

通信作者:谢晶(1968—),女,上海海洋大学教授,博士。

E mail:jxie@shou.edu.cn收稿日期:2022 10 17 改回日期:2023 02 15犇犗犐:10.13652/犼.狊狆犼狓.1003.5788.2022.80926[文章编号]1003 5788(2023)05 0070 07CO2热泵最优排气压力理论分析与试验TheoreticalanalysisandexperimentalstudyonoptimalexhaustpressureforCO2heatpump刘孝厅1,2犔犐犝犡犻犪狅 狋犻狀犵1,2 顾 众1,2犌犝犣犺狅狀犵1,2 谢 晶1,2,3,4犡犐犈犑犻狀犵1,2,3,4(1.上海海洋大学食品学院,上海 201306;2.上海冷链装备性能与节能评价专业技术服务平台,上海 201306;3.上海水产品加工及贮藏工程技术研究中心,上海 201306;4.食品科学与工程国家级实验教学示范中心〔上海海洋大学〕,上海 201306)(1.犆狅犾犾犲犵犲狅犳犉狅狅犱犛犮犻犲狀犮犲犪狀犱犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔,犛犺犪狀犵犺犪犻犗犮犲犪狀犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔,犛犺犪狀犵犺犪犻201306,犆犺犻狀犪;2.犛犺犪狀犵犺犪犻犘狉狅犳犲狊狊犻狅狀犪犾犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔犛犲狉狏犻犮犲犘犾犪狋犳狅狉犿狅狀犆狅犾犱犆犺犪犻狀犈狇狌犻狆犿犲狀狋犘犲狉犳狅狉犿犪狀犮犲犪狀犱犈狀犲狉犵狔犛犪狏犻狀犵犈狏犪犾狌犪狋犻狅狀,犛犺犪狀犵犺犪犻201306,犆犺犻狀犪;3.犛犺犪狀犵犺犪犻犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵犚犲狊犲犪狉犮犺犆犲狀狋犲狉狅犳犃狇狌犪狋犻犮犘狉狅犱狌犮狋犘狉狅犮犲狊狊犻狀犵牔犘狉犲狊犲狉狏犪狋犻狅狀,犛犺犪狀犵犺犪犻201306,犆犺犻狀犪;4.犖犪狋犻狅狀犪犾犈狓狆犲狉犻犿犲狀狋犪犾犜犲犪犮犺犻狀犵犇犲犿狅狀狊狋狉犪狋犻狅狀犆犲狀狋犲狉犳狅狉犉狅狅犱犛犮犻犲狀犮犲犪狀犱犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵〔犛犺犪狀犵犺犪犻犗犮犲犪狀犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔〕,犛犺犪狀犵犺犪犻201306,犆犺犻狀犪)摘要:目的:优化热泵系统性能,探讨二氧化碳系统在不同工况下的最优排气压力。

二氧化碳跨临界循环的理论分析与研究乔丽李树林西安建筑科技大学710055摘要:本文主要对自然工质二氧化碳的替代进行研究。

对其热力性质、循环特性进行分析研究,以求进一步完善R744循环。

关键词:自然工质跨临界循环热泵气体冷却器Theoretical Studies and analysis on Transcritical CO2 CyclesAbstract: This paper studies the CO2which one of natural refrigerant, analyzes its thermal properties, the character of CO2 cycle, to make transcritical CO2 cycle more perfectly.Keywords: natural refrigerant, transcritical system, heat pump, gas cooler1前言当前环境问题已成为一个重要的全球问题,其中臭氧层破坏和温室效应问题直接关系到人类的健康和生存,引起了人们的高度重视。

在制冷及热泵装置中广泛使用的CFCs、HCFCs工质是引起臭氧层破坏的主要原因,而且,这些工质为温室气体,已列入逐步被淘汰之列。

制冷空调行业为了适应CFCs和HCFCs制冷工质的淘汰,纷纷转轨使用HFCs,人们一直认为HFCs 是CFCs制冷工质的长期替代物。

现在《京都议定书》又将HFCs列入了温室气体清单中,要对它们的排放加以控制。

国内外制冷空调行业均在探索如何总结历史经验,寻求正确、科学地解决由于环保要求提出的制冷工质替代问题,力争少走弯路。

为了应对环保要求的挑战,在寻找、开发替代制冷工质的过程中,逐渐形成了两种替代路线:即以美国、日本为首的国家仍主张使用HFCs[1],包括开发纯组分的新一代制冷工质或二元、三元共沸和非共沸混合物;德国、瑞士等欧洲国家主张使用自然工质,包括HCs、CO2、NH3等。

二氧化碳临界状态观测及p-v-t关系测定实验一、实验目的1、了解。

02临界状态的观测方法,增加对临界状态概念的感性认识。

2、增加对课堂所讲的工质热力状态、凝结、汽化、饱和状态等基本概念的理解。

3、掌握C02的p-v-t关系的测定方法,学会用实验测定实际气体状态变化规律的方法和技巧。

4、学会活塞式压力计,恒温器等热工仪器的正确使用方法。

二、实验内容1、测定C02的p-v-t关系。

在p-v坐标系中绘出低于临界温度(t=20°c)、临界温度(t=31.1C )和高于临界温度(t=50C )的三条等温曲线,并与标准实验曲线及理论计算值相比较,并分析其差异原因。

2、测定C02在低于临界温度(t=20C、27C )饱和温度和饱和压力之间的对应关系,并与图四中的t-p曲线比较。

3、观测临界状态(1)临界状态附近气液两相模糊的现象。

(2)气液整体相变现象。

(3)测定C02的p、v、t等临界参数,并将实验所得的v值与理想气体状态方程和范德瓦尔方程的理论值相比教,简述其差异原因。

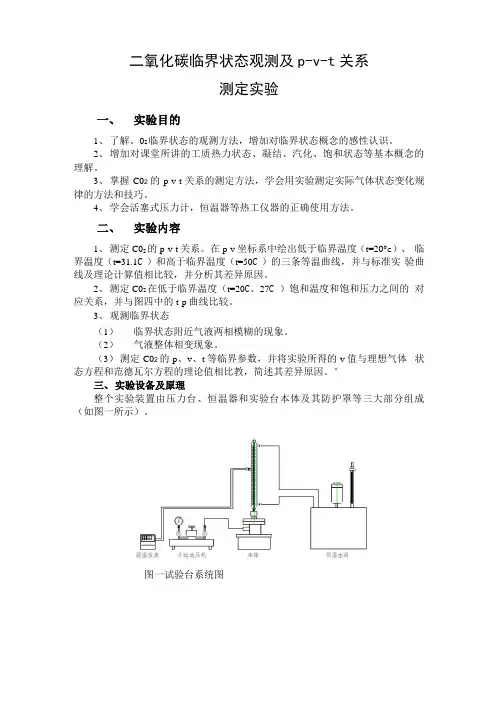

°三、实验设备及原理整个实验装置由压力台、恒温器和实验台本体及其防护罩等三大部分组成(如图一所示)。

图一试验台系统图图二试验台本体试验台本体如图二所示。

其中1—高压容器;2—玻璃杯;3—压力机;4- 水银;5—密封填料;6—填料压盖;7—怛温水套;8—承压玻璃杯;9—CO2空间;10—温度计。

、对简单可压缩热力系统,当工质处于平衡状态时,其状态参数p、v、t之间有:F(p,v,t)=0 或t=f(p,v) (1)本实验就是根据式(1),采用定温方法来测定CO2的p-v-t关系,从而找出CO?的p-v-t关系。

实验中,由压力台送来的压力由压力油进入高压容器和玻璃杯上半部,迫使水银进入预先装了CO2气体的承压玻璃管,CO2被压缩,其压力和容器通过压力台上的活塞杆的进、退来调节。

温度由恒温器供给的水套里的水温来调节。

实验工质二氧化碳的压力,由装在压力台上的压力表读出。

沸腾相变传热机理及强化的数值模拟研究综述戴含晖张程宾*东南大学能源与环境学院摘 要: 微尺度核态沸腾传热在电子信息工业和微电子机械系统等领域有着重要的应用。

使用数值模拟的方法对 微尺度核态沸腾过程进行研究很好的解决了由实验方法带来的诸多问题。

尤其介观方法,即格子Boltzmann 方 法, 既无需人为设置核化点, 又能完整复现沸腾过程气泡成核、 长大、 聚并等动力学行为和相变传热特性, 相较于 宏观方法和微观方法具有显著优势。

就沸腾相变传热机理而言, 微尺度核态沸腾的传热强化技术主要包括构建表 面微结构和修饰表面润湿性。

其中, 表面微结构为核态沸腾的成核提供了有利条件,同时又增大了传热面积。

表面 做疏水处理有利于提高核态沸腾气泡生成速度, 且起始沸腾点较低, 在低热负荷条件下传热效果更好。

而亲水表 面能够达到更高临界热流密度。

因此, 对微结构表面进行润湿性改性是进一步提升核态沸腾换热性能可行方向。

关键词: 核态沸腾 传热强化 数值模拟Research Progresses on Numerical Simulation of theMechanism of Boiling Heat Transfer and EnhancementDAI Hanhui,ZHANG Chengbin*School of Energy and Environment,Southeast UniversityAbstract: The microscale nucleate boiling heat transfer shows great potential in the electronic information industry and micro electromechanical system.The problems encountered in experimental study on the microscale boiling heat transfer can be solved by numerical methods.Particularly,the mesoscopic method,lattice Boltzmann method,do not need to artificially set the nucleate site,and can completely simulate the dynamic behaviors of bubble nucleation, growing,coalescence and phase change heat transfer characteristics during the boiling process,and thus presents significant advantages when compared with macroscopic methods and microscopic methods.In terms of the mechanism of nucleate boiling,the heat transfer enhancement technology includes the construction of the microstructure on the heating surface and the modification of surface wettability.The microstructured surface not only provides more nucleate sites for boiling,but also expands the heating surface.Hydrophobic surface is favorable for the formation of bubbles and can reduce the onset of nucleate boiling point,while the hydrophilic surface promotes a higher critical heat flux. Therefore,the wettability modification on the microstructured surface is a feasible method to further improve the nucleate boiling heat transfer performance.Keywords: nucleate boiling,heat transfer enhancement,numerical simulation收稿日期: 2020323通讯作者: 张程宾 (1983~), 男, 博士, 副教授; 东南大学能源与环境学院 (210096); Email:***************.cn基金项目: 国家自然科学基金 (No.51776037、 No.52022020)微尺度核态沸腾传热过程以优越的换热性能, 在 电子信息工业和微电子机械系统等领域得到了广泛的应用, 揭示核态沸腾相变传热机理并有效强化沸腾换热能力对提高相关机械电子设备运行可靠性和稳 定性具有重要的科学意义和应用价值。

8. 凝结与沸腾换热8.1 知识结构1. 凝结换热(膜状凝结,珠状凝结,影响因素);2. 沸腾换热(气泡生成条件,大容器及管内沸腾现象,影响因素)。

8.2 重点内容剖析 8.2.1 相变换热与非相变换热的对比换热形式: 单相 相变 交换热量: (显热mc Δt ) (潜热mr )相对单位质量热容量: 1 ~100 ⇒ 介质流量 m ↓ 相对表面传热系数: 1 ~10 ⇒ 换热面积A ↓8.2.2 凝结换热现象蒸汽−→−<st t 液体——凝结蒸汽−−→−<swtt 壁面上凝结——凝结换热 膜状凝结——凝结液在壁面上铺展成膜 珠状凝结——凝结液在壁面上凝聚成液珠h 珠>>h 膜(表面改性技术)8.2.3 膜状凝结分析解及实验关联式 一. 努谢尔特假设:(1)纯净蒸汽层流液膜; (2)常物性;(3)蒸汽是静止的,气液界面上无对液膜的粘滞应力;(4)液膜的惯性可以忽略; (5)汽液界面上无温差;(6)膜内温度分布是线性的,即认为液膜内的热量转移只有导热而无对流作用; (7)液膜的过冷度可以忽略;(8)相对于液体密度,蒸汽密度可忽略不计; (9)液膜表面平整无波动。

二. 膜状凝结数学描述 简化后的微分方程:1. 动量方程(重力与粘性力平衡):022=+g dyu d l lρη (8-1)2. 能量方程(膜层只有导热)022=dyt d (8-2)3. 边界条件:y=0 时,u=0,t=t w (8-3) y=δ 时,s t t dydu ==,0δ(8-4)三. 分析解1. 竖壁层流分析解(膜层Re<1600)(求解过程参见参考文献[1]附录4)()[]4/14123Pr 943.0943.0GaJa c t t c gl Nu w s =⎥⎦⎤⎢⎣⎡⋅-⋅=ληγν (8-5) 式中:Ga ——伽利略准则(重力/粘性力) Ja ——雅各布准则(潜热/显热) 2. 水平圆管的层流膜状凝结分析解:()[]4/14123Pr 729.0729.0GaJa c t t c gd Nu w s =⎥⎦⎤⎢⎣⎡⋅-⋅=ληγυ (8-6)3. 球表面的层流膜状凝结分析解:()[]4/14123Pr 826.0826.0GaJa c t t c gd Nu w s =⎥⎦⎤⎢⎣⎡⋅-⋅=ληγυ (8-7)定性温度:膜层平均温度()2/w s t t +特征尺度(伽里略):竖壁:壁高l横管、球:外经d对比分析可见,当l/d=50时,横管的平均表面传热系数是竖管的两倍。

化工进展Chemical Industry and Engineering Progress2024 年第 43 卷第 2 期垂直管内高质量流速超临界CO 2换热特性朱兵国,巩楷刚,彭斌(兰州理工大学机电工程学院,甘肃 兰州 730050)摘要:利用已有的流动传热实验数据,对不同湍流模型预测超临界CO 2(S-CO 2)传热能力进行了评价及选取,确定了SST k -ω 湍流模型为最优模型。

分析了入口温度、热流密度、质量流速、浮升力和流动加速效应对内径为10mm 的垂直加热管内S-CO 2的对流传热特性的影响。

结果表明:在一些工况条件下Bu <10-5、Bu *<5.6×10-7和K v <3×10-6并不满足,表明浮升力和流动加速度效应并不能解释高质量流速下的数值模拟结果。

基于超临界类沸腾理论,建立了垂直加热管内S-CO 2类沸腾传热模型,并阐述了S-CO 2传热恶化现象,径向方向上S-CO 2热物性和湍流的详细分布表明超临界传热受类气膜的厚度、类气膜的热性质和近壁区湍流动能的影响很大,成功解释了S-CO 2在高质量流速下的传热机理。

最后引入超临界沸腾数SBO ,提出了适用高质量流速的传热关联式。

关键词:超临界二氧化碳;高质量流速;传热;关联式;数值计算中图分类号:TK124 文献标志码:A 文章编号:1000-6613(2024)02-0937-11Heat transfer characteristics of supercritical CO 2 with highmass flux in vertical tubeZHU Bingguo ,GONG Kaigang ,PENG Bin(School of Mechanical & Electronical Engineering, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, Gansu, China)Abstract: Based on the flow heat transfer experimental data, the ability of different turbulence models to predict heat transfer on supercritical CO 2(S-CO 2) was evaluated and selected, and the SST k -ω turbulence model was confirmed as the optimal model. The effects of inlet temperature, heat flux, mass flux, buoyancy and flow acceleration on the convective heat transfer characteristics of S-CO 2 were analyzed in a vertical heating tube with an inner diameter of 10mm.The results showed that Bu <10-5, Bu *<5.6×10-7 and K v <3×10-6 were not satisfied in some working conditions, indicating the effects of buoyance and flow acceleration could not explain the heat transfer characteristic at high mass flux. Based on the supercritical boiling theory, the S-CO 2 boiling heat transfer model in vertical heating tube was established, and the deterioration of S-CO 2 heat transfer was described. The detailed distribution of S-CO 2 thermophysical properties and turbulence in the radial direction showed that the supercritical heat transfer was greatly affected by the thickness of the pseudo-gas film, the thermal properties of the quasi-gas film and the turbulent kinetic energy in the near-wall region. The heat transfer mechanism of S-CO 2 at high mass flux was explained successfully. By introducing the supercritical boiling number, a heat transfer correlation formula for high quality flow rate was proposed.Keywords: supercritical CO 2; high mass flux; heat transfer; correction; numerical calculation研究开发DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2023-0281收稿日期:2023-02-28;修改稿日期:2023-05-22。

CO2在超临界区管内冷却的换热关联式

周子成

【期刊名称】《制冷》

【年(卷),期】2015(034)003

【摘要】自然制冷剂CO2 的应用日益广泛, 尤其是在跨临界循环的热泵热水器中. 本文综述了超临界CO2 在管内冷却传热关联式的比较和验证.

【总页数】5页(P45-49)

【作者】周子成

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】TU831

【相关文献】

1.CO2超临界管内冷却换热和压降关联式的比较 [J], 陶于兵;吴志根;周俊杰;何雅铃;陶文铨

2.扭曲椭圆管内超临界CO2冷却换热的数值模拟 [J], 崔海亭;易长乐;刘思文

3.超临界CO2水平直管内冷却换热的数值模拟 [J], 崔海亭;刘思文;王少政

4.不同换热管内超临界CO2冷却换热的数值模拟 [J], 李猛;陶乐仁;虞中旸;俞庆

5.含油制冷剂在小管径换热管内流动沸腾换热关联式 [J], 魏文建;丁国良;王凯建因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。