第3讲中国翻译简史之佛经翻译人物..

- 格式:ppt

- 大小:908.00 KB

- 文档页数:59

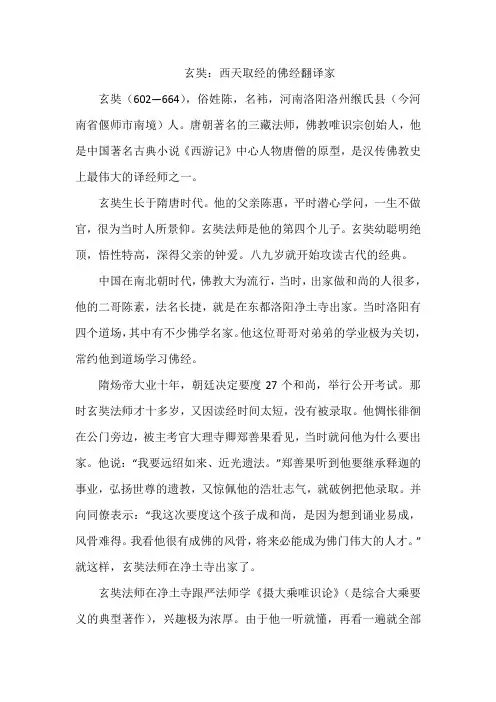

玄奘:西天取经的佛经翻译家玄奘(602—664),俗姓陈,名袆,河南洛阳洛州缑氏县(今河南省偃师市南境)人。

唐朝著名的三藏法师,佛教唯识宗创始人,他是中国著名古典小说《西游记》中心人物唐僧的原型,是汉传佛教史上最伟大的译经师之一。

玄奘生长于隋唐时代。

他的父亲陈惠,平时潜心学问,一生不做官,很为当时人所景仰。

玄奘法师是他的第四个儿子。

玄奘幼聪明绝顶,悟性特高,深得父亲的钟爱。

八九岁就开始攻读古代的经典。

中国在南北朝时代,佛教大为流行,当时,出家做和尚的人很多,他的二哥陈素,法名长捷,就是在东都洛阳净土寺出家。

当时洛阳有四个道场,其中有不少佛学名家。

他这位哥哥对弟弟的学业极为关切,常约他到道场学习佛经。

隋炀帝大业十年,朝廷决定要度27个和尚,举行公开考试。

那时玄奘法师才十多岁,又因读经时间太短,没有被录取。

他惆怅徘徊在公门旁边,被主考官大理寺卿郑善果看见,当时就问他为什么要出家。

他说:“我要远绍如来、近光遗法。

”郑善果听到他要继承释迦的事业,弘扬世尊的遗教,又惊佩他的浩壮志气,就破例把他录取。

并向同僚表示:“我这次要度这个孩子成和尚,是因为想到诵业易成,风骨难得。

我看他很有成佛的风骨,将来必能成为佛门伟大的人才。

”就这样,玄奘法师在净土寺出家了。

玄奘法师在净土寺跟严法师学《摄大乘唯识论》(是综合大乘要义的典型著作),兴趣极为浓厚。

由于他一听就懂,再看一遍就全部记得,很使大家惊奇,于是就请他担任复述。

这时他虽然还是一个小孩子,可是已经引起大家的注意了。

四年后,他同哥哥离开洛阳到四川,玄奘法师是个求知欲极强的人,他精通佛教经典,在四川已不能满足他的求知欲。

因而又想东归访求高人,不料哥哥坚决拦阻,不肯放行。

他不得已,只好私自和商人结伴乘船东下,路过荆州天皇寺,讲学半年;再向北走到相州(汤阴县),向休法师质疑问难;到赵州,跟深法师学《成实论》(佛教小乘“经部”的要典)。

然后才入长安大觉寺,跟岳法师学《俱舍论》(小乘“一切有部”的要典)。

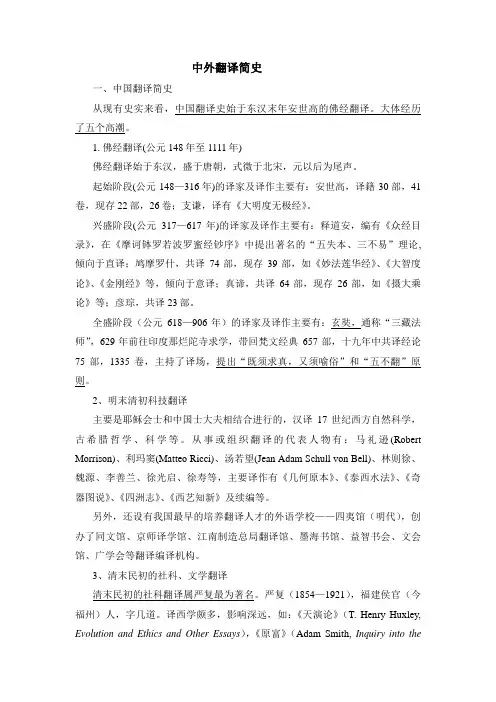

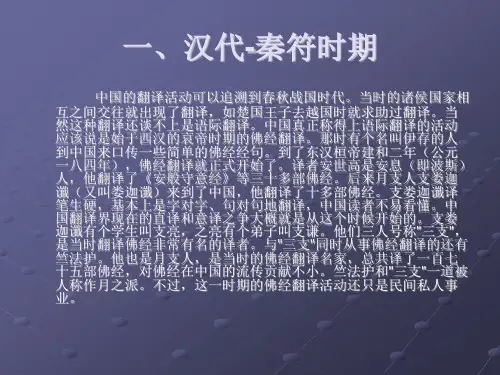

中外翻译简史一、中国翻译简史从现有史实来看,中国翻译史始于东汉末年安世高的佛经翻译。

大体经历了五个高潮。

1. 佛经翻译(公元148年至1111年)佛经翻译始于东汉,盛于唐朝,式微于北宋,元以后为尾声。

起始阶段(公元148—316年)的译家及译作主要有:安世高,译籍30部,41卷,现存22部,26卷;支谦,译有《大明度无极经》。

兴盛阶段(公元317—617年)的译家及译作主要有:释道安,编有《众经目录》,在《摩诃钵罗若波罗蜜经钞序》中提出著名的“五失本、三不易”理论,倾向于直译;鸠摩罗什,共译74部,现存39部,如《妙法莲华经》、《大智度论》、《金刚经》等,倾向于意译;真谛,共译64部,现存26部,如《摄大乘论》等;彦琮,共译23部。

全盛阶段(公元618—906年)的译家及译作主要有:玄奘,通称“三藏法师”,629年前往印度那烂陀寺求学,带回梵文经典657部,十九年中共译经论75部,1335卷,主持了译场,提出“既须求真,又须喻俗”和“五不翻”原则。

2、明末清初科技翻译主要是耶稣会士和中国士大夫相结合进行的,汉译17世纪西方自然科学,古希腊哲学、科学等。

从事或组织翻译的代表人物有:马礼逊(Robert Morrison)、利玛窦(Matteo Ricci)、汤若望(Jean Adam Schull von Bell)、林则徐、魏源、李善兰、徐光启、徐寿等,主要译作有《几何原本》、《泰西水法》、《奇器图说》、《四洲志》、《西艺知新》及续编等。

另外,还设有我国最早的培养翻译人才的外语学校——四夷馆(明代),创办了同文馆、京师译学馆、江南制造总局翻译馆、墨海书馆、益智书会、文会馆、广学会等翻译编译机构。

3、清末民初的社科、文学翻译清末民初的社科翻译属严复最为著名。

严复(1854—1921),福建侯官(今福州)人,字几道。

译西学颇多,影响深远,如:《天演论》(T. Henry Huxley, Evolution and Ethics and Other Essays),《原富》(Adam Smith, Inquiry into theNature and Cause of the Wealth of Nations),《群学肄言》(H. Spencer, Study of Sociology),《群己权界论》(John Stuart Mill, On Liberty),《社会通诠》(E. Jenks, History of Politics),《法意》(C.D.S. Montesquien, Spirit of Law),《穆勒名学》(John Stuart Mill, System of Logic),《名学浅说》(W.S. Jevons)等。

第一章当代研究视角下的翻译史1. 翻译产生是出于不同语言的民族之间的交际需求2. 宗教典籍的翻译持续了上千年,而在这个漫长的历史过程中,译者们确立了对翻译的基本认识,这包括翻译的性质,基本的方法,质量标准等等。

3. 文学翻译在传播文化、丰富本国文化的同时,更进一步地探讨翻译的作用、方法。

4. 非文学翻译随着时代的发展而日益增多,使翻译的规模不断扩大,成为一一个专门的职业领域。

第二章中国翻译史的分期1. 西方翻译理论研究的两大转向与三个根本性的突破指的是什么?两大转向:语言学转向与文化转向;三个根本性突破:从一般层面上的语言间的对等研究深入到对翻译行为本身的深层研究;不再局限于翻译文本本身的研究,而是关注译作的生产和消费过程;不再把翻译看成是语言转换时的孤立片段,而是将它放在文化语境中去研究;(Page 32)2. 为什么说1898年正式拉开了20世纪中国翻译文学史的帷幕?梁启超《译印政治小说序》催热政治小说翻译;严复提出”信、达、雅“;林纾版《巴黎茶花女遗事》(Page 36)第三章中国的佛经翻译1. 东汉末年的佛经翻译特与著名译者这一时期的佛经翻译无原本,凭外来僧人的口授;译者多是外来僧人,因此译经往往合作完成,即”集体翻译“,总体的翻译水平不高。

由于没有政府的支持,译作零星。

译本中有详细的注释。

由于缺乏经验,一般采用直译。

(Page 47-48)译经的始创者安世高2. 两晋和南北朝时期的佛经翻译特点与著名译者这一时期的佛经翻译脱离了私人小规模翻译,变为大规模的译场;译场有了较细的分工;传译与讲习相结合,因此使翻译带有研究性质;原本往往不止一种;理论与技巧加强:五失本、三不易、八备说、依实出华等。

第一个中国译者道安,鳩摩罗什3. 唐宋时期的佛经翻译特点与著名译者译者不再进行讲习研究,单独进行翻译,译场规模较前一阶段小了;译场分工完善,对于译者能力极为挑剔。

佛经翻译之巨星玄奘4. 中国古代佛经翻译的翻译方法对佛教的中国化有什么影响?为什么会有这样的影响?中国古代佛经翻译借用道家概念来类比佛经概念,很容易为中土人所接受,这使印度佛教找到了与中国本土文化结合的结合点,也进一步推动了佛教在中国的传播。

中国四大佛经翻译家玄奘(公元602---664年)通称三藏法师,俗称唐僧。

唐佛教学者、旅行家,与鸠摩罗什、真谛并称为中国佛教三大翻译家,唯识宗的创始人之一。

本姓陈,名,洛州缑氏(今河南偃师缑氏镇)人。

他在国内遍访名师,感到所说纷歧,难得定论,便决心到天竺学习,求得解决。

唐太宗贞观三年,在那烂陀寺从戒贤受学。

后又游学天竺各地,并同一些学者展开辩论,名震五竺。

经历了17年,贞观十九年回到长安。

译出经、论七十五部,凡一千三百三十五卷。

多用直译,笔法谨严。

所译经籍,对丰富祖国文化有一定贡献,并为古印度佛教保存了珍贵的典籍,世称“新译”。

他是中国佛教法相宗创始人,中国四大佛经翻译家之一。

鸠摩罗什(343—413年)后秦时龟兹人。

其父原为印度婆罗门,世袭高位,后出家,远投龟兹。

在龟兹与王妹成婚。

鸠摩罗什七岁随母出家,往来西域各国,拜问名师,研习佛典。

他初学小乘,后遍习大乘,并精通汉语,名闻西域各国。

苻秦建元十五年(379年),高僧释道安在长安,极力奖励译经事业,闻听游学龟兹归国的僧人介绍罗什在西域的崇高威望,就劝苻坚迎他来华。

建元十八年(382年),苻坚遣吕光等出兵西域,嘱吕光攻下龟兹时,从速送罗什入关。

建元二十年(384年),吕光攻陷龟兹,得罗什,但因吕光不奉佛,又见罗什未达高年,便以常人对待,还时常使他乘牛和劣马来戏弄他。

次年(385年),苻坚被杀,吕光割据凉州,自立为凉主,罗什随至凉州。

姚兴嗣位,于弘始三年(401年)出兵凉州,凉主吕隆兵败投降,罗什终于得以东入长安,时年五十八岁。

姚兴对罗什十分敬重,待以国师之礼。

弘始四年(402年),罗什住逍遥园西明阁,率弟子僧肇等八百余人开始译经。

据《出三藏记集》,他先后译经三十五部,二百九十四卷。

罗什的翻译事业,成就空前。

在内容上,他第一次系统介绍了根据般若经类而成立的大乘性空缘起之学;在翻译文体上,一变过去朴拙古风,开始运用意译之法,使中土诵习者易于接受理解,而为义学开辟了广阔园地。

古代翻译史中的玄奘翻译是人类文化交流的一项重要活动。

在古代,语言和文字的不同限制了文化交流的范围。

然而,一些突出的人物通过翻译使得东西方文化得以交流。

其中玄奘是一个非常重要的翻译家,他们在古代翻译史上有非常重要的地位。

一、玄奘的生平玄奘是一个与佛教密切相关的人物。

他的原名叫陈玄靓,生于6世纪中国陕西省渭南市。

他从小就表现出对佛教的浓厚兴趣,后来成为了一个僧人。

他认为如果要真正理解佛教的精神,那么必须熟悉原始的佛经,他因此努力学习梵文,希望了解原汁原味的佛教经典。

然而,那个时代的中国并没有人可以为他翻译佛经,他觉得这是一个非常大的问题,于是他决定亲自动身前往印度寻找这些古老的经典。

公元629年,玄奘离开了家乡,踏上了长达17年的求经之旅。

他来到印度,不断寻找佛教经典,并将这些经典翻译为汉语。

他在印度学习了梵文,也学习了佛教的其他方面,并结交了很多来自印度、伊朗、中亚等地的学者。

公元645年,玄奘抵达中国的西安,带回了华严经等三百多万字的佛教经典,他的学问和勇气受到了很多人的钦佩。

他后来还创办了大雁塔,将出版物和图书投入其中,为后来的学术研究和文化传承建立了非常良好的基矗。

二、玄奘的意义玄奘的旅程和成就有着重要的历史意义。

首先,他的旅程通过翻译佛教经典,将印度佛教文化引入中国,起到了连接这两个文化圈之间的桥梁作用。

他的译文使得中国人能够领悟佛教的精神,并将佛教文化融入到了中国的思想和信仰体系学中,也促进了汉传佛教学说的发展;其次,玄奘的成就通过翻译文化交流,使得中国文化在世界上扩大了影响力。

他的翻译让印度书面语言的最纯粹的东西被传到了中国——这也是让中国的学者有机会了解当时世界上最先进的文化内容,为中国的文化发展留下了重要的痕迹;最后,作为一位求经远行者,玄奘还拓展了人们对于世界的认知。

他经历了长年的行走,跨足了不同的国度和文化,所以他的经历让人们能够认识到世界上的多样性和差异性,鼓励了世界的整体认知。

中国翻译简史在中国翻译史上,翻译人员最早在周代称作“象胥”或“舌人”。

《周礼·秋官》:“象胥,每翟上士一人,中士二人,下士八人,徒二十人。

”“象胥,掌蛮夷闽貉戎狄之国使,掌传王之言而语说焉,以和亲之。

若以时入宾,则协其礼与言辞传之。

”我国第一篇诗歌翻译据说是《越人歌》(《越人歌》是中国文学史上较早的明确歌颂恋情的诗歌,它和楚国的其他民间诗歌一起成为《楚辞》的艺术源头。

)据楚大夫庄辛说,当年鄂君子皙“泛舟于新波”之日,有个越人“拥楫而歌”,但歌是用越语唱的,鄂君子皙不懂越语,只好请人翻译,原来歌词表达了对身为令尹的楚王同母弟鄂君子皙的仰慕之情。

佛教创立于公元前六至五世纪的古印度。

公元前三世纪,孔雀王朝的阿育王大弘佛法,派僧侣四出传教。

早在公元65年之前佛教就传入了中国。

我国的佛经翻译,从东汉桓帝末年安世高译经开始,魏晋南北朝时期有了进一步的发展,到唐代臻于极盛,北宋时已经式微,元以后则是尾声。

中国佛经翻译中涌现出了众多的翻译大家,他们的翻译思想至今仍是译界宝贵的财富。

支谦,一名越,字恭明,本月支人,故姓支。

最早带有佛经翻译理论性质的文章,一般认为是《法句经序》。

据陈富康考证该序作者实为支谦无疑。

序中云:诸佛典皆在天竺,天主言语,与汉异音。

云其书为天书,语为天语。

名物不同,传实不易。

唯昔蓝调、安侯、世高、都尉、佛调,译胡为汉,审得其体,斯以难继。

后之传者,虽不能密,犹尚贵其实,粗得大趣。

始者维祗难出自天竺,以黄武三年来适武昌。

仆从受此五百偈本,请其同道竺将炎为译。

将炎虽善天竺语,未备晓汉。

其所传言,或得胡语,或以意出音,近于质直。

仆初嫌其辞不雅。

维祗难曰:“佛言,依其义不用饰取其法不以严。

其传经者,当令易晓,勿失厥义,是则为善。

”座中咸曰:“老氏称‘美言不信,信言不美’。

仲尼亦云:‘书不尽言,言不尽意。

’明圣人意,深邃无极。

今传胡义,实宜径达。

”是以自偈受译人口,因循本旨,不加文饰。

译所不解,则阙不传,故有脱失,多不出者。

中国翻译简史百科知识—中国翻译简史中国历史上曾经出现了四次翻译高潮:1东汉至唐宋的佛经翻译2明末清初的科技翻译3“五四”时期的西学翻译4中国历史上第四次翻译高潮(五四以后---当代)古代佛经翻译(四个阶段)第一阶段从东汉末年到西晋(起步或草创阶段)主要是外籍僧人和华籍胡裔僧人,翻译主要靠直译,甚至是“死译”、“硬译”,采取口授形式,因此可信度不高。

代表人物支谦支谦,三国时佛经翻译家,又名支越,字恭明。

支谦的译述比较丰富:约三十年间,译出佛经《大明度无极经》、《大阿弥陀经》等八十八部、一百一十八卷,创作了《赞菩萨连句梵呗》三契,其翻译以大乘“般若性空”为重点,为安世高、支谶以后译经大师。

支谦自译的经也偶尔加以自注,像《大明度无极经》首卷,就是一例。

这种作法足以济翻译之穷,而使原本的意义洞然明白。

特点1主要力量:外籍僧人和华籍胡裔僧人2翻译全凭口授3大多才有直译法5佛经内容经常采用中国本土道家思想古代佛经翻译第二阶段从东晋到隋末(发展期)释道安总结出了“五失本”、“三不易”的规律;释道安,南北朝时高僧,翻译家。

本姓卫,常山抚柳(河北冀州)人。

总结了汉代以来流行的佛教学说,整理了新译旧译的经典,编纂目录,确立戒规,主张僧侣以“释”(释迦牟尼)为姓。

主要监督翻译了《四阿含》等。

主张直译,不增不减,只做词序调整。

翻译佛经在五种情况下会失去本来面目,有三件事决定了译事是很不容易的,因此必须慎之又慎。

彦琮在其论着《辩正论》中提出了翻译要例“十条和对译者的要求“八备””彦琮(557—610年),俗姓李,邢台隆尧县双碑人,隋代著名高僧,他精通梵文,也是我国佛教史上屈指可数的佛经翻译家和佛教著作家。

《辩正论》里翻译要例八备十条:就是对做翻译人的具体要求和翻译要求。

鸠摩罗什开始提倡意译;鸠摩罗什(梵语Kumārajīva )(公元344 ~ 413 年),音译为鸠摩罗耆婆,又作鸠摩罗什婆,简称罗什。

其父名鸠摩罗炎,母名耆婆,属父母名字的合称,汉语的意思为“童寿”。