英汉语语篇思维模式对比及其翻译

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:5

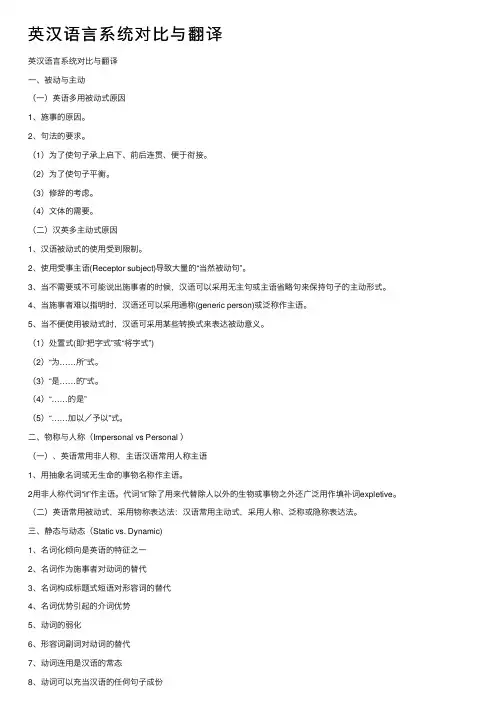

英汉语⾔系统对⽐与翻译英汉语⾔系统对⽐与翻译⼀、被动与主动(⼀)英语多⽤被动式原因1、施事的原因。

2、句法的要求。

(1)为了使句⼦承上启下、前后连贯、便于衔接。

(2)为了使句⼦平衡。

(3)修辞的考虑。

(4)⽂体的需要。

(⼆)汉英多主动式原因1、汉语被动式的使⽤受到限制。

2、使⽤受事主语(Receptor subject)导致⼤量的“当然被动句”。

3、当不需要或不可能说出施事者的时候,汉语可以采⽤⽆主句或主语省略句来保持句⼦的主动形式。

4、当施事者难以指明时,汉语还可以采⽤通称(generic person)或泛称作主语。

5、当不便使⽤被动式时,汉语可采⽤某些转换式来表达被动意义。

(1)处置式(即“把字式”或“将字式”)(2)“为……所”式。

(3)“是……的”式。

(4)“……的是”(5)“……加以/予以”式。

⼆、物称与⼈称(Impersonal vs Personal )(⼀)、英语常⽤⾮⼈称,主语汉语常⽤⼈称主语1、⽤抽象名词或⽆⽣命的事物名称作主语。

2⽤⾮⼈称代词“it”作主语。

代词“it”除了⽤来代替除⼈以外的⽣物或事物之外还⼴泛⽤作填补词expletive。

(⼆)英语常⽤被动式,采⽤物称表达法:汉语常⽤主动式,采⽤⼈称、泛称或隐称表达法。

三、静态与动态(Static vs. Dynamic)1、名词化倾向是英语的特征之⼀2、名词作为施事者对动词的替代3、名词构成标题式短语对形容词的替代4、名词优势引起的介词优势5、动词的弱化6、形容词副词对动词的替代7、动词连⽤是汉语的常态8、动词可以充当汉语的任何句⼦成份9、汉语句⼦中的动词可重复重叠⼀、被动与主动(Passive vs.Active) 被动语态在英语⾥是⼀种常见的语法现象。

在某些⽂体中,使⽤被动句⼏乎成了⼀种表达习惯。

Baker 指出:“被动句促成了物称倾向,物称倾向也滋长了被动句”。

(⼀)英语多⽤被动式原因1、施事的原因。

⼈们表达思想的时候,通常使⽤主动句。

英汉思维差异在语篇层次上对翻译的影响【摘要】思维和语言紧密相关。

英民族和汉民族的思维方式不同,英汉在篇章的结构安排上有很大的差异。

因此,在英汉语篇的互译过程中,须采取必要的调整手段,使之符合译入语的表达习惯。

【关键词】思维和语言思维方式差异语篇翻译一、引言对于思维在翻译中的作用,Pemr Newmark就曾指出,从思维、意义、语言的关系来研究翻译是翻译研究的趋势之一。

语言是思维的外在表现形式,也是思维的工具。

在一切的语言活动中,思维必定参与其中。

在翻译活动中,译者要涉及两种语言,译者的思维需要在两种语言中频繁地切换。

因此,有学者提出“翻译是译语的再思维”。

人的思维活动是靠词、词组、句子和句群等语言形式表达的,而语言是人们相互交流思想的工具。

因此,思维和语言之间有着密不可分的关系。

“各民族的语言虽然不同,但都可以利用相同的概念、推理和判断等思维规律,指称事物,叙事述理,表情达意等。

”。

这是翻译得以进行的基础。

但是,思维具有民族性,即各个民族的文化背景不同,其思维方式必然存在着与其他民族不同的地方,继而产生语言形式上的差异,构成不同民族之间交往的障碍。

给翻译实践带来许多困难。

有鉴于此,有学者指出,“承认汉英思维语言上的共性,可为翻译之可能提供理论基础,但只有寻求差异才能找到翻译的规律并更好地运用翻译理论来指导翻译实践”。

尽管国内有些学者就思维方式对翻译的影响进行了有益的探讨,但从语篇层次上就思维差异对翻译的影响和策略的研究还略显不足。

因此,本文从英汉语言形式所折射思维差异入手,尝试探索英汉语篇互译的恰当策略。

二、思维差异在语言上的表现人类在长期的实践过程中,“把对客观现实的认识凝固成经验和习惯,借助语言形成思想,又赋予思想一定的模式,进而形成一种思维形态。

不同的民族,不仅有着彼此不同的民族文化,而且还有着各自不同的思维方式、思维特征和思维风格,这就是我们所说的思维差异。

”每一种语言都体现着操该语言民族的思维特征,英汉两种语言也不例外。

英汉语序差异及翻译技巧英汉语序差异语序指句子成分的排列次序,它是词语和句子成分之间关系的体现,反映语言使用者的逻辑思维和心理结构模式。

对同一客观事物或事实,英汉有不同的语言表达顺序。

英语思维模式是由点到面的外展螺旋式,其表达方式是由小到大,由近及远,由轻到重,由弱到强;而汉语恰恰相反,呈内旋式:由面到点,由大到小,由远及近,由重到轻,由强到弱。

此外,英语多倒装句,汉语则很少见。

汉语是语义型语言,英语是形态型语言,所以两者在语序安排上有很大的差异。

翻译过程中译者不仅要掌握基本的翻译技巧,还需要对原文仔细思考,灵活调整语序,以达到译文最大程度的通顺。

有时译者冲不破原文结构的束缚,一味照搬原文的词序、语序,导致了译文的走形。

1.无主语时英汉语序的差异及翻译汉语中有大量的无主语句,而英语句型中除祈使句外一般都有主语,因此,把汉语的无主语句译成英语时,需要改变句子结构,使译文符合英语语法规范。

例如:a. 沉默啊,沉默啊!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

Silence, silence! Unless we burst out, we shall perish in this silence!此处补增主语we。

b.世界到处都在说英语。

English is spoken all over the world.此处把汉语无主语句中的宾语转换为英语被动语态结构中的主语。

c. 似乎有一个错误。

There appears to be a mistake.此处把汉语无主语句中的宾语转变成英语There be句型中的主语。

2.英汉定语语序的差异及翻译英汉定语的位置不完全相同。

英语定语的位置比较灵活,有前置定语和后置定语之分。

而汉语定语位置比较固定,一般为前置定语。

2.1一个单词作定语英语中单词作定语时,通常定语放在名词之前,汉语中定语的位置也大体如此。

当英语定语修饰的是由some, any, every, no等构成的复合代词时,定语要后置。

语言思维方式的不同在漫长的历史过程中,人们把对客观现实的认识凝固成经验和习惯,借助语言形成思想,又赋予思想一定的模式,进而形成一种思维形态。

不同的民族文化,而且还有着各自不同的思维方式、思维特征和思维风格,这就是我们所说的思维差异。

思维上的差异,反映着操某一种语言的民族群体千万年以来形成的语言心理倾向。

因此,每一种语言都体现着操该语言民族的思维特征。

英汉两种语言也毫不例外。

1、英民族重抽象思维,汉民族重形象思维。

英民族擅长于用抽象概念表达具体的事物,比较重视抽象思维能力的运用,而汉民族却恰恰相反,他们更习惯于运用形象的方法表达抽象的概念,不太重视纯粹意义的抽象思维。

这种思维形式的不同在语言上表现为:英语常常使用大量的涵义概括、指称笼统的抽象名词来表达复杂的理性概念。

这种表达给人一种“虑”“泛”“暗”“曲”“隐”的感觉。

如:The absence of intelligence is an indication of satisfactory developments (= No news is good news .) 句中absence, intelligence 和developments。

而汉语则惯于使用具体、形象的词语来表达虚的概念,这种表达给人一种“实”“明”“直”“形”“象”的感觉,如“画饼充饥”(借空想安慰自己)中的“饼”与“饥”。

2、英民族重直线思维,汉民族重曲线思维在表达思想时,英民族的思维更直截了当,他们习惯把要点放在句首先说出,然后再把各种标志一一补进,而汉民族习惯于从侧面说明、阐述外围的环境,最后点出话语的信息中心。

在语言上表现为英语句式结构多为前重心,头短尾长;而汉语句式结构多后重心,头大尾小。

例如:英文讲“I met with my middle school classmate at the entrance of the entrance of the theatre at 7:30 yesterday evening, whom I haven't seen for years.”而汉语则说“昨天晚上7点半在剧院门口,我遇到了我多年未见面的中学同学。

汉英思维模式差异及其对翻译的影响Ξ李俊霞 殷 耀(东华大学外语学院,上海,200051)[摘 要] 英汉语作为世界上使用人数最多的两大语言,其蕴涵的思维方式有着极大差异。

因此,在翻译过程中,译者必须在两种思维方式上进行适当切换,才能达到既传达原文神韵,又能保持译文整体风格和谐一致的效果。

这里拟从思维与语言的差异入手,探讨两种思维方式在翻译中的转换。

[关键词] 语言,翻译,转换,思维方式科学研究证明,思维和语言是相互依存,密不可分的。

一方面,思维是人脑的机能,是人脑对客观现实的能动反映,另一方面,语言是思维的工具,语言的内容和形式反映了思维的内容和方式的特点。

语言和思维的这种密切联系说明,存在于不同的语言形式上的差异实质上就是思维方式的差异。

所谓思维方式是指“主体反映客体的思维过程中,定型化了的思维形式、思维方法和思维程序的综合”[1]。

因此,不同民族的语言特点反映了民族思维方式的差异。

由于中西方地域上相隔较远,各自相对独立,文化历史发展的轨迹相去甚远,因而中西思维方式有着很大的不同。

傅雷先生曾经说过,“……东方人与西方人之思想方式有基本分歧,我人重综合,重归纳,重暗示,重含蓄;西方人重分析,细微曲折,挖掘惟恐不尽,描写惟恐不周:此两种mentalit é殊难彼此融合交流。

”[2]从这个意义上说,英汉互译在表面上是语言表达方式的转换,实质上是思维模式的转换。

大量的翻译实践说明,这种转化是必要、可行的,是提高翻译质量的有效途径。

这里试从英汉思维模式差异的角度探讨两种语言的差异表现及其在翻译中的转换。

各民族思维模式的差异多种多样,中外学者从不同的角度论述了各自的观点。

如R.Kaplan 发现不同国家的学生在用英语写作时表现出不同的思维方式。

他认为中国和韩国学生的写作表现出螺旋型的思维方式;以英语为母语的学生则表现出直线性思维方式;以拉丁语(法语和西班牙语)为母语的学生表现出不断转折进入主题的折线型思维方式;以俄语为母语的学生表现出平行及并列的线段性思维方式;而以闪米特语(阿拉伯语和希伯来语)为母语的学生表现出平行的思维方式。

“主语突出”与“主题突出”思维模式对比——脱离语言外壳的英汉翻译郭雯【摘要】English-Chinese comparative study is closely related to the bilingual transferring,involving not only grammar but also thought patterns,whose major difference lies in that English is subject-prominent language and Chinese is topic-prominent language.Therefore,the difference may result in great difficulties in translation.This thesis aims to explore the characteristics of subject and topic,the core issue in bilingual transferring,attempting to find the appropriate transferring by deverbalization,in accordance with the nature of the two thought patterns,thus making the translating text coherent and fluent.%英汉对比研究与翻译转换问题紧密相连,不仅涉及到语法,还有思维模式差异。

其主要差异在于英语是"主语突出"的语言,汉语是"主题突出"的语言。

这两种倾向在表达方式上相去甚远,给翻译造成的困难尤其明显。

本文旨在探讨英汉对比中"主语"与"主题"两个影响双语转换的核心参数,试图找出符合两种语言思维特征的译法,脱离语言外壳,正确处理好两种结构的转换,使译文语篇连贯流畅。

英汉思维模式的差异对翻译时词序及句子结构的影响初探摘要:思维模式的差异是影响翻译质量的一个重要因素。

英汉思维模式的不同反映在语言上,就是英汉词序和句子的不同。

本文在简要介绍英汉思维模式差异的基础上,又对英汉各自的词序及句子的特点进行了介绍,并结合翻译实例,初探了思维模式的差异对词序及句子结构的翻译所造成的影响,并给出了解决这个差异问题的思路。

关键词:思维模式;翻译质量;词序及句子一、引言思维方式是一个被人们经常提及的话题,并不断为人所谈及。

其实,所谓思维方式,就是思维主体在实践活动基础上借助于思维形式认识和把握对象本质的某种手段、途径和思路,并以较为固定的、习惯的形式表现出来[1] 。

随着整个世界朝着一体化发展,语言的障碍越来越得到重视。

英语,作为世界上分布最广的国家的语言,汉语,作为世界上说的人口最多的国家的语言,这两者之间的翻译一直都是翻译所研究的重点。

在英汉翻译中,翻译的准确性、能否完整表达英语所要表达的意思,也是一些英汉翻译人员所不断探究的。

但是由于英汉思维方式的差异性,造成两种语言在词序和句子结构上都有着这样或那样的差别,从而或多或少都会影响翻译的质量。

二、英汉思维模式差异的表现说英语的国家和说中文的国家,由于其历史积淀的不同,从而有着不同的生活方式和生活态度,因此对于事物的看法便有着不同的观点,反映在思维上,就是英汉思维的差异,而语言,作为日常交流的工具,必然也是在不同的文化背景下所形成的,因为思维的不同,而存在不同的差异。

其实,英汉思维的差异,从语言上来看,就可以发现很多。

让我们就从生活中最常见的电影名称中去寻找一下这些差异。

中国从古文开始,就有着一个十分简洁的特点,喜爱用最少的语言表达最多的意思。

我国的四字成语以及一些精炼的哲理语句,都体现了汉语文化的博大精深。

反映到电影名称上,国产电影的名称,总是喜欢简洁明了,其中以四字居多,并且这四字总是韵味十足。

《非诚勿扰》、《卧虎藏龙》、《花样年华》等都是十分经典的四字电影名称。

英汉语语篇思维模式对比及其翻译 Abstract: Language is an important tool for man to know the nature and the conveyer of thoughts. The differences of English and Chinese discourse in structure come from the differences of their thinking models, rooting in the certain culture. This paper, by comparing the differences of structure and thinking model of English and Chinese discourse, analyses their influences on translation.

Key Words:Cross-cultrue; English and Chinese discourse; thinking model; translation

摘要:语言既是人们用来表达对客观事物认识的工具,也是思维的主要载体和思维的主要表现形式。英汉语余篇结构的差异归根结底是因为扎根于各自文化中的思维模式的差异。本文在分析英汉语篇结构、思维模式差异的基础上论述对翻译的影响。

关键词:跨文化;英汉语篇;思维模式;翻译 1引言

语言是思维的艺术。不同的思维模式产生出不同的语言。汉语和英语作为世界上两种主要的语言尽管在篇章结构方面有许多相似之处,但是它们的差异性更容易引起学者们的重视。从丰富多彩的语言的表层结构上,我们可以看出英汉民族的思维方式的差异。

英汉语篇结构差异是跨文化交际学中值得研究的重要课题,是社会文化透过语言的集中反映。它已超出了语言学的研究范围,进入了人类交际学领域。处理跨文化交际中的问题,不能只局限于对语言、词汇、语法等语言结构进行分析,还应从宏观篇或超句法层面上,从社会、文化以及思维方式的角度上进行对比分析,其目的在于揭示不同文化背景中语篇应用的相同和相异之处,解决跨文化交际中语言交际、语用失误的原因。下面我们将从思维与语言的关系入手,通过比较英汉思维模式的差异,即在语篇层面上的表现,进行跨文化与语篇结构对比分析,以期有效地帮助英语学习者说出或写出地道的英语,使跨文化语篇交际得以顺利进行。

2 英语语篇思维模式 英语就其本质来说是属于海洋文化的。人们的生活主要靠海洋,只要出海就能活下去。从下面的常用表达中我们很容易看出海洋在英语民族的重要地位:follow the sea(当海员,当水手), put to sea(出海), half seas over(半醉,有醉意), feed the fishes(葬身鱼腹,溺死), Fish begins to stink of the head(鱼烂头先臭), have other fish to fry(还有其他重要的事情要做), row against wind and tide(逆水行舟)。因而西方人将人与自然分离开来,即天人相分,崇尚“人物分立”,西方人对原罪的自我意识使他们为赎罪而不屈不挠地征服自然,天人相分的思想 决定了西方人一切二分,改造自然,讲究理性。久而久之,使得西方人习惯于分析事物、习惯于抽象思维、重形式逻辑的思维模式,以及力求精确的语言观。在具体表达事物方面,英文语篇思维模式的特点是:先概括,后细节;先抽象,后具体;先综合,后分析;先结果,后原因;先小后大。直截了当地声明论点,然后逐渐地、有层次地展开阐述。非常重组织,重理性,层次主从井然扣接,句子组织环扣盘结。请看下面的例子。

例1 (A)It is interesting to note that iconic models only represent certain features of that portion of the real world which they simulate. (B) For example, a map will only contain those features which are of interest to the person using the map. Similarly, architects’ models will be limited to include only those features which are of interest to the person considering employing the architect.

很明显,在上面的段落中,(a)句为概括性说明;(b)句为细节句,举出实例对前面的概括性论述进行分解。

例2China successfully launched its first man-made earth satellite on April 24,1970.(时间顺序是有效到大)

例3 Four new generations were recently installed in the power station near the dam in the mountains.(空间顺序也有小到大)

例4 They were rather disappointed that you could not attend the party last night.(叙事时先果后因)

3 汉语语篇思维模式 汉语就其本质来说是扎根于农耕文化之中的。如“七十二行,庄稼人头一行”,“不种不耕,终身落空”,“瓜田不纳履,李下不整冠”,“前人种树,后人乘凉”,“锄禾日当午,汗滴禾下土,谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。”等等与农耕有关的谚语、俗语俯拾皆是。这是因为中国是内陆国,自古以来,以农立国,连皇帝每年都要举行盛大仪式,乞求上苍风调雨顺,由此可见,农耕与民生息息相关,因而“天人合一”的思想深深渗透到中国文化之中。这种文化是把人与自然视为一体,崇尚自然,顺其自然,人们在各个生活侧面都力求与自然统一,达到顺其自然的境界。

中国人在天人合一的思想指导和影响下,在思想意识、思维模式以及语言观方面都倾向于求整体、求综合和直觉上的垂直感而异于西方人的思维模式和语言观。在表达具体事务方面,汉语语篇的特点是:由整体到具体再到局部,:按时间和事例的发展顺序由因到果,由先到后,由大到小,由具体到一般。请看下面的例子。 例5 收到你寄来的生日礼物,我非常高兴。(叙述事件时由因到果) 例6 中国于1970年7月24日成功地发射了第一颗人造卫星。(时间顺序由先到后,由大到小)

例7 每个广播公司下面都联系有大约200个附属广播站,由公司向这些广播站提供主要文艺节目,这些文艺节目要靠各站就地取材是难以编排出来的。(叙述顺序:广播公司---附属广播站---文艺节目)

4 英汉语语篇翻译 4.1 形合与意合 通过以上对英汉语思维模式的比较,我们可以得出这样的结论:整体思维强调直觉体悟,注重整体性的综合分析,追求整体与部分关系的和谐统一,因而会形成一种强调意念流而比较虎式逻辑形式论证的思维定势。分析思维强调理性分析,注重个体的独立性,因而会形成一种强调以经验为基础,着重形式逻辑论证的理性思维定势。表现在语言上------

(刘鹗:《老残游记》,齐鲁书社,1985,14页) When(1) he reached the temple, (2)he looked southwards and saw on the other side of the lake the Mount of a Thousand Buddhas. There were temples and monasteries,(3) some high and (4)some low, scattered among the greyed pines and green cypresses: the red were as red as fire, the white as white as snow, the blue as blue as indogo and the green as green as emerald, while here and there were a few red maples.(5) It looked like a gig painting by Zhao Qianli, the Song—dynasty painter, only made into a screen a dozen miles long.

-------(From The Travels of Lao Can, tr. by Yang Hsienyi and Gladys Yang, Panda Books,1983,p24—25)

汉语原文里主语“老残”或“他”都已省略,译者却逐一补出:(1)he, (2)he。“高下相同”里的主语不易一下子看清楚。译者对这四个字的理解是“有些(梵宇僧楼)较高,有些较低”,并进而补出(3)some作为“高”的意义上的主语, (4)some作为“下”的意义上的主语,都看的准确,译的合适,可谓运丝细密。末句“仿佛-----”的主语也不易说准,但从语境判断,此句写的是大明湖那媚人的风光,因英语句不可无主语,译者便补出一个(5)It 。此It 隐隐约约地指代湖的全景,蕴含丰富,贴切巧妙。由此可见,汉译英时须善于认准原文每个句子中被省略或未被说明的主语,并在译文里贴切地表达出来。

例11 再看《春晓》一诗的英译。 春眠不觉晓,