20.《山居秋暝》教学设计

教学目标:

1、学习借景抒情的表达手法,体会诗人寄情山水的感情和追求高洁的人格志向。

2.掌握学习古典诗歌的方法,其中动静结合的表现手法。

3.学习《山居秋暝》的艺术技巧,体味诗人寄寓其中的情感。

教学重难点:

1.掌握学习古典诗歌的方法。

2.理解该诗的艺术技巧。

3.体味诗人的情怀,了解古体诗与近体诗的区别。

课时安排:3课时

教学过程:

第1课时

(一)近体诗知识引导

1.近体诗:指唐代形成的格律诗体, 其句数、字数、平仄、对仗、用韵

等都有严格的规定,主要有律诗和绝句。

2.绝句:每首为四句,以五言、七言为主,简称五绝、七绝.

3.律诗

①一般每首八句(十句以上者称为排律或长律)。

②每句分为五言和七言(简称五律、七律)。

③中间两联必须对仗。每两句成一联,八句律诗计四联,依次为首联、颔联、颈联、尾联(末联)。其中颔联、颈联的上下句必须是对偶句。

④有严格的声律要求。第二、四、六、八句押韵

(首句可押可不押)。

(二)师生互动

1.师:大家都知道,我国是一个诗歌大国,我国的古典诗歌灿若星河,那么,我国的古典诗歌都有哪些类型呢?大家还记得吗?我们一起来回忆一下。

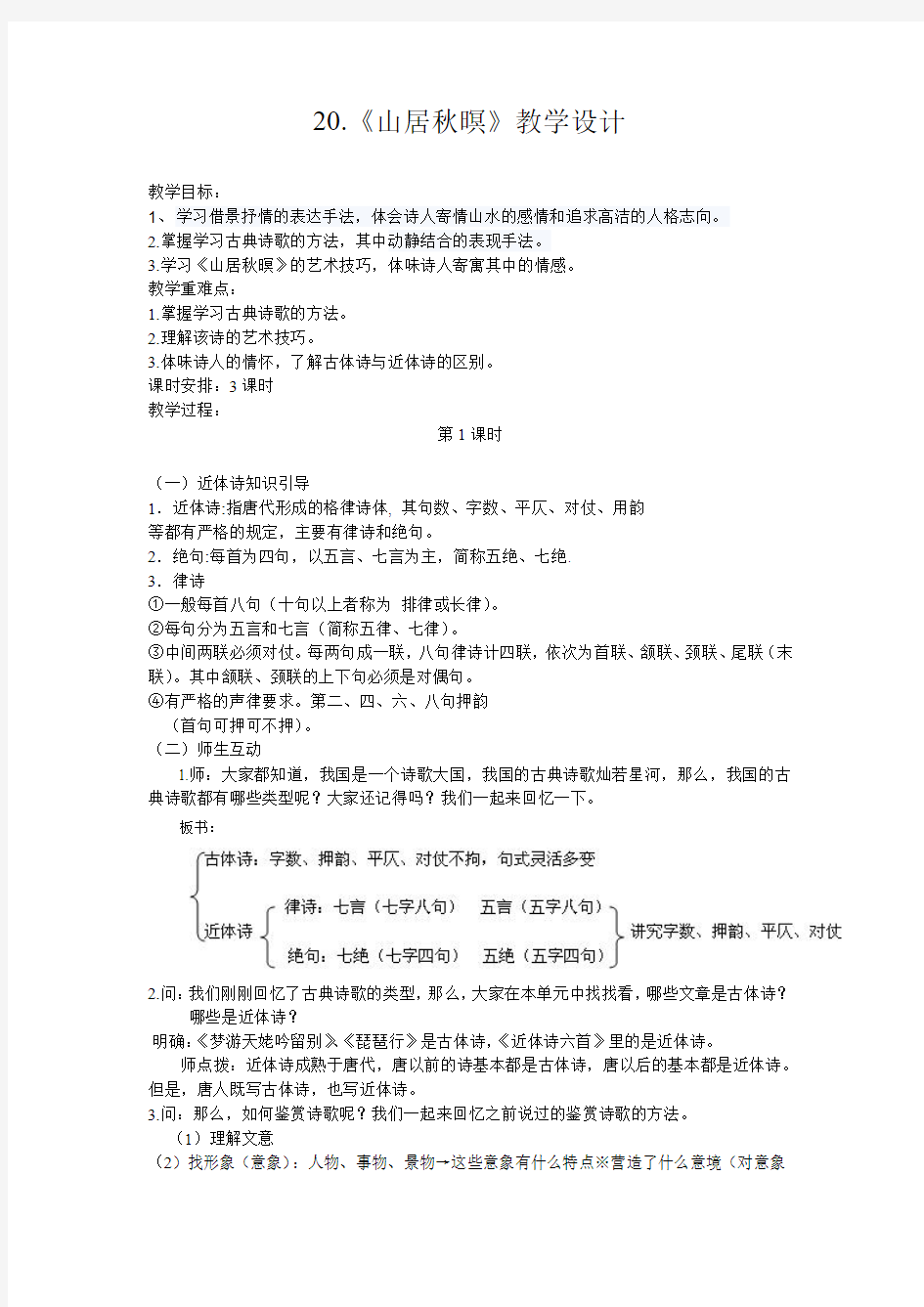

板书:

2.问:我们刚刚回忆了古典诗歌的类型,那么,大家在本单元中找找看,哪些文章是古体诗?

哪些是近体诗?

明确:《梦游天姥吟留别》、《琵琶行》是古体诗,《近体诗六首》里的是近体诗。

师点拨:近体诗成熟于唐代,唐以前的诗基本都是古体诗,唐以后的基本都是近体诗。但是,唐人既写古体诗,也写近体诗。

3.问:那么,如何鉴赏诗歌呢?我们一起来回忆之前说过的鉴赏诗歌的方法。

(1)理解文意

(2)找形象(意象):人物、事物、景物→这些意象有什么特点※营造了什么意境(对意象

的内心感受)→表达了什么情感

(3)联系作者的时代背景及其生平经历

(4)分析艺术技巧→有哪些表达方式、修辞手法、表现手法→这些手法在诗中的表现→有什么作用、表达了什么情感

(5)诗歌的艺术手法

修辞手法:

比喻、拟人、夸张、排比、反复、

对偶、借代、通感、顶针、用典、

设问、反问、互文、双关

表现手法:

类比、象征、衬托、对比、想象

联想

描写方式:

远近结合动静结合声色结合

虚实结合五官感觉和观察角度的

结合

抒情方式:直接抒情

间接抒情:怀因事缘情、借景抒情(哀景写哀情、

哀景写乐情、乐景写乐情、乐景写

哀情)托物言志、咏史抒情

(三)走近作者

1.王维——诗佛

王维(701—761)字摩诘,盛唐诗人。与孟浩然同为山水田园诗派的主要代表诗人,人称“王孟”。中年后长期隐居山林,先是在终南山,后在蓝田辋川。他“晚年唯好静,万事不关心”,身在朝廷,心存山野,过着亦官亦隐的生活。王维笃信佛教,在山水田园诗中也就不自觉地渗入了禅的意味。有“诗佛”之美称。名作如《终南山》、《汉江临眺》、《山居秋暝》、《过香积寺》、《辋川集》20首等。

苏轼曾说:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”

2.山水田园诗

特点:以描绘自然山水和田园风光为主要内容,表达对自然山水和田园风光的喜爱,宁静平和生活的向往和自己遗世独立的高尚情怀,以及对现实的不满。诗歌风格清新自然,意境淡远闲适。

(四)学生齐读,注意学生的朗读节奏

山居秋暝

王维

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

第2课时

(一)听录音,找节奏

(教师及时点拨)

(二)分析本诗(师生互动)

1、在这首诗中,作者描写了什么时间,什么地点的景物?

明确

地点:山中。时间:秋天傍晚下过一场雨后。

2、作者为什么要突出“新雨”呢?

明确

是为了突出秋雨之后山野间的明丽与清新,给人赏心悦目的感受。

3、作者在诗中描写了哪些景物?

明确

明月,松林,清泉,山石,青竹,浣女,青莲,渔舟。

4、苏轼曾经这样评价过王维的诗:“味摩诘之诗,诗中有画,观摩诘之画,画中有诗。”

明确

颔联和颈联中的四句,每一句都是一幅画,小组讨论,用几句话来描绘一幅画面。

5、每一幅画面就象电影中的一个镜头,把这些镜头连起来就是山中的整个景致。

明确

这些景色给你什么感觉?非常宁静,清新,恬然。

6、我们可以看到,洗衣服的少女归来时发出了喧闹声,渔舟经过时莲花也随之摆动,为什么它们给你的感觉仍然是“静”呢?

明确

以动衬静。正因为有这些声音,使得整个环境显得更安静。

7、哪些是静景,哪些是动景?

明确

“明月松间照”是静景,“清泉石上流”,“竹喧归浣女”,“莲动下渔舟”是动景。

8、诗的尾联“随意春芳歇,王孙自可留”怎么理解?

明确

任凭春天的百花凋谢,山中的美景还是让我留恋。

9、王国维曾经说过“一切景语皆情语”,作者描写了那么美丽恬然的山中景色,所要表达的是一种怎样的感情呢?

明确

(简单介绍王维的生平)所表达的是一种对于山水的留恋,对隐居生活的渴望以及洁身自好,不与世俗同流合污的思想感情。

10、山中明明有那么多美丽的景物,作者为什么还称这之为“空山”呢?结合作者的写作背景思考。

明确

“空”字显示了山野间的安静与宽阔,这与作者希望远离尘世与世俗的愿望正好吻合。

第3课时

(一)探究

分析艺术技巧

(1)问:颔联运用了一种修辞方法,大家知道是什么?

明确:对仗。

(2)问:大家注意到没有,颈联也运用了一种修辞手法,是什么呢?

明确:对仗。

(3)问:颔联描写皓月当空,青松如盖,是静景描写,山泉清冽,流泻山石之上,是动景描写。这样的手法叫做什么?

明确:动静结合。

(4)问:诗的题目以及首联一开始就已经告诉我们,这是“空山”,“空”就是空寂,但到了这里,我们发现这山有泉水声,也就是我们上边所说的动景,这是否矛盾了呢?

明确:不矛盾。山泉因为雨后水量充足,流势增大,从石上流过,淙淙有声,反衬出山中的静谧、清幽,这种手法叫做以动衬静,如“蝉造林愈静,鸟鸣山更幽”、“教室里很安静,静得连一根针掉到地上都听到了”。

小结:我们一起来归纳这首诗的艺术技巧。

明确:借景抒情、情景交融、以动衬静。

点拨:大家注意,像《山居秋暝》这样,在最后点明自己情志得手法叫做卒章显志。(二)堂上练习

问题设计:

1.“空山新雨后,天气晚来秋。”诗中明明写有浣女渔舟,诗人怎下笔说是“空山”呢?

答:山中树木繁茂,掩盖了人们活动的痕迹,正所谓“空山不见人,但闻人语响”!又由于这里人迹罕到,一般人自然不知山中有人了,“空山”二字点出此处有如世外桃源,诗人愿意在此归隐。

2、“明月松间照,清泉石上流”主要运用了什么表现手法?

答:工笔细描、动静结合

“照”与“流”一上一下,一静一动,静中有动,动中有静,营造出一个宁静脱俗、明媚空灵的迷人世界,有浓浓的禅意,寄托了诗人悠闲高洁的情怀。

3.颈联按通常的说法应是“浣女归竹喧,渔舟下莲动”,这里诗人为什么先说“竹喧”“莲动”而后说“归浣女”“下渔舟”?

答:诗人先写“竹喧”“莲动”,是因为等到听见竹林喧声,看到莲叶纷披,才发现浣女、莲舟。这样写更写出了乡村的自然美,更富有诗情画意。

4、诗眼,就是一首诗中的关键词句,有了这一个词(这个词可能是一个字)或这一个句子,全诗境界尽出。这首诗的“诗眼”是哪一句?为什么?

答:是“王孙自可留”一句。前面三联都是间接表现诗人的高洁情趣。“随意春芳歇,王孙自可留”一联化用楚辞中“王孙兮归来,山中兮不可久留”,反其义而为“可留”,表现诗人对隐居生活的满足,表明了诗人远离世俗、继续隐居的愿望。

(三)作业布置

1.背诵本诗

2.阅读王维其他的山水田园诗,找到其中的特点

3.