小儿川崎病护理体会

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:7

丙种球蛋白治疗小儿川崎病的护理体会刘用葵 劳文芹【摘要】 目的 总结丙种球蛋白治疗小儿川崎病的护理观察要点。

方法 80例川崎病患儿, 采用丙种球蛋白治疗, 同时加强药物治疗过程的观察和护理。

观察其临床疗效, 记录住院天数、不良反应发生情况及随访情况。

结果 好转出院79例, 住院天数8.2 d。

患者肝功能异常逐渐恢复、眼睑充血、唇红伴皲裂、颈淋巴结肿大等症状完全消退, 全身水肿及手足硬肿消退, 无丙种球蛋白等相应药物不良反应发生。

随访冠状动脉扩张均未发现冠状动脉持续改变19例;均无冠状动脉瘤病例;冠状动脉瘤破裂、心包填塞死亡1例。

结论 小儿川崎病冠状动脉损害、毛细血管渗漏的护理是本病关键, 同时注意药物治疗的护理及出院宣教, 促进尽早康复。

【关键词】 丙种球蛋白;小儿川崎病;护理DOI :10.14164/11-5581/r.2019.18.043Nursing experience of γ-globulin in the treatment of Kawasaki disease in children LIU Yong-kui, LAO Wen-qin. Department of Pediatrics, Guangzhou Medical University Affiliated Second Hospital, Guangzhou 510260, China【Abstract 】 Objective To summarize the nursing points of children with Kawasaki disease treated by γ-globulin in the treatment. Methods 80 children with Kawasaki disease were treated with γ-globulin, and the observation and nursing of the course of drug treatment were strengthened. The clinical efficacy was observed,and the hospitalization time, occurrence of adverse reactions and follow-up status were recorded. Results 79 case discharged, with hospitalization time as 8.2 d. The abnormal liver function of patients gradually recovered.Symptoms such as eyelid congestion, lip redness with rhagadia, cervical lymph node enlargement and other symptoms completely subsided, and edema of the whole body and swelling of hands and feet subsided. No adverse drug reactions related γ-globulin occurred. No sustained changes of coronary artery were found in 19 cases of coronary artery dilatation, no cases of coronary artery aneurysm, and 1 case died due to coronary artery aneurysm rupture and pericardial tamponade. Conclusion Nursing of coronary artery damage and capillary leakage in children with Kawasaki disease is the key to this disease. At the same time, attention should be paid to the nursing of drug treatment and discharge education, so as to promote early rehabilitation.【Key words 】 γ-globulin; Kawasaki disease in children; Nursing 作者单位:510260 广州医科大学附属第二医院儿科小儿川崎病属于好发于年龄≤3岁的幼儿的结缔组织疾病, 该病特点是以变态反应性全身小血管炎为主要病理性变化[1]。

[2]曹艳丽.骨盆骨折合并多发伤伴失血性休克的观察与急救护理[J].当代护士(中旬刊),2018,25(1):96 [3]陈磊,于洪涛,杨智,等.限制性液体复苏在老年骨盆骨折并发失血性休克急救中的应用效果[J].中国老年学杂志,2018,38(3):609[4]季芳,孙淑英.严重骨盆骨折伴闭孔动脉破裂1例的急救护理[J].护理与康复,2017,16(4):394[5]杨旭.骨盆骨折的急救护理体会[J].中国伤残医学,2019,27(18):53[6]马素敏,谢蒙琦.骨盆骨折的急救护理体会[J].现代实用医学,2018,30(6):828(收稿日期:2019-11-05)川崎病患儿的护理体会谢文婷(崇阳县路口镇卫生院,湖北崇阳437500)摘要:目的探讨小儿川崎病的护理方法。

方法将在我院诊治的50例川崎病患儿随机分为观察组和对照组,每组25例,对照组采用常规护理,观察组在常规护理基础上采用综合护理。

观察两组患儿的平均热程、平均住院日及家长满意度。

结果观察组患儿平均热程、平均住院日均短于对照组,家长满意度高于对照组,差异均有统计学意义(P均<0.05)。

结论认真做好川崎病患儿的综合护理、动态监测病情变化、减少并发症是缩短病程、提高治愈率、促进早日康复的有效方法。

关键词:川崎病;临床观察;护理;患儿中图分类号:R473.72文献标识码:BDOI:10.16751/ki.20954646.2020.03.0268川崎病好发于5岁以下儿童,未经治疗的患儿可出现严重心血管并发症,发生率高达25%~ 30%⑴。

采用不同护理方法,会对疗效产生不同影响,我科对川崎病患采用综合护理,取得了较好效果,现将临床资料总结报告如下。

1资料与方法1.1一般资料我科2013年3月至2017年10月共收治川崎病患儿50例,随机分为观察组和对照组各25例,观察组男15例,女10例;年龄6个月至5岁。

对照组男13例,女12例;年龄8个月至5岁6月。

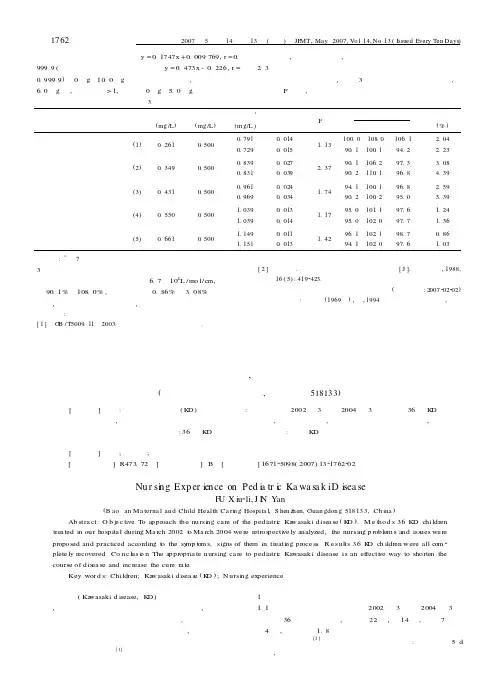

新银盐法的回归方程式为y=0.1747x+0.009769,r=0. 9999(原子荧光光度法的回归方程为y=0.473x-0.226,r= 0.9999)。

0μg~10.0μg范围符合比尔定律,但砷标准达到6.0μg时,吸光度值>1,故应取0μg~5.0μg范围的标准曲线为适宜,如超过此范围,可经稀释后进行操作。

2.3 准确与精密度试验 取数分橄榄油分别用两种方法作精密度及加标回收试验,见表3。

两种方法的回收率相近,精密度经F检验,差异无显著性。

表3 新银盐法与原子荧光度法测定橄榄油中砷的精密度及回收率的比较测定方法样品名称本底值(mg/L)加标值(mg/L)测得值3(m g/L)标准差F值回收率范围 均值变异系数(%)新银盐法原子荧光光度法橄榄油(1)0.2610.5000.7910.7290.0140.0151.13100.0~108.090.1~100.1106.194.22.042.23新银盐法原子荧光光度法橄榄油(2)0.3490.5000.8390.8310.0270.0392.3790.1~106.290.2~110.197.396.83.084.39新银盐法原子荧光光度法橄榄油(3)0.4310.5000.9610.9690.0240.0341.7494.1~100.190.2~100.296.895.02.593.39新银盐法原子荧光光度法橄榄油(4)0.5500.5001.0391.0390.0130.0141.1795.0~101.195.0~102.097.697.71.241.36新银盐法原子荧光光度法橄榄油(5)0.6610.5001.1491.1510.0110.0131.4296.1~102.194.1~102.098.797.60.861.03 注:3为7次测定的平均值。

3 小结新银盐法的摩尔吸光系数为6.7×104L/mo l/cm,回收率为90.1%~108.0%,变异系数为0.86%~3.08%。

川崎病患儿如何护理川崎病是一种以变态反应性全身小血管炎为主要病理改变的结缔组织病,也称皮肤黏膜淋巴综合征。

主要表现为急性持续性高热,皮肤黏膜病损和淋巴结肿大,可侵犯全身多个系统,出现腹泻、呕吐、腹痛或脓尿、血尿等伴随症状。

现将我科收治的24例川崎病护理心得总结如下。

1 资料1.1一般资料: 我科2009年3月~2011年5月收治的川崎病患儿24例,年龄为2岁~6.5岁,其中男18例,女6例。

住院时间9~18天,平均住院时间13.1天。

1.2临床表现: 24例患儿入院时均有不同程度的发热,出现皮疹者24例,肛周脱皮者18例,口唇红肿、皲裂、出血及出现草莓舌者21例,淋巴结肿大者24例。

经治疗与精心护理后均治愈出院。

2 护理2.1高热期的护理:绝对卧床休息。

采用有效物理降温,用冷带或冷盐水灌肠,不宜用温水浴,以免使皮疹表皮破溃引起感染。

2.2皮肤黏膜的护理:高热时口腔唾液分泌减少,口唇皲裂,呈“杨梅舌”,需加强口腔护理。

用棉签沾“益口护理液”等刺激性小的口腔护理液拭口腔2~3次/日,并用碘伏加鱼肝油涂口唇,防止干裂和感染。

保证静脉通道通畅,防止药物外渗。

(2)应用“丙球”前要将体温降至37.5℃以下方可用药,可给冰袋、冰敷物理降温,或遵医嘱给药物退热。

(3)密切观察用药后的反应,防止过敏反应发生。

一般不选用激素治疗,可在输入丙球前给小量氟美松或口服萘普生、肌注苯海拉明,以防止或减轻过敏反应的发生。

开始静点30min内慢滴,观察患儿有无寒战、发热、头痛、恶心、呕吐、呼吸加快等症状,如有异常,立即停止输入,报告医生及时处理。

(4)严格控制输液速度。

防止大量快速输入造成心衰,或过慢增加输液反应的概率。

丙种球蛋白制剂一旦溶解要在3h内输入,不与其他药物或液体一同滴注2.4饮食护理:给予高热量,高蛋白、高维生素饮食或流食,少量多餐,以免过饱胃部扩张压迫心脏;保持大便通畅,必要时给开塞露帮助排便。

2.5抗凝治疗的护理:为抑制血小板聚集,防止血栓形成,患儿需长期服用阿司匹林,可诱发胃溃疡,发生不易觉察的胃出血,并影响凝血系统,延长出血时间。

川崎病的护理体会川崎病(Kawasakidisease,KD)又名皮肤黏膜淋巴结综合症,1967年由日本川崎富作医生首次报道而得名,是一种以急性发热、皮肤损害和淋巴结肿大为临床特点的全身血管炎症,以5岁以内的婴幼儿发病为主,男孩多见,男女发病比例为2-3:1[1]。

本病可引起冠状动脉病变,进而导致缺血性心脏病、心肌梗死和猝死。

在日本和美国,川崎病已取代风湿热成为儿童获得性心血管病的首要病因[2]。

我院06年7月-09年6月收治川崎病患儿27例,针对该病特点予以治疗和护理,均治愈出院。

本组共27例患儿,年龄2-5岁,平均3.5岁,男孩17例,女孩10例。

临床表现:①发热,多为不规则热,持续1-2周,抗生素治疗无效。

②出现指(趾)端红肿,后期出现指套样膜状脱皮。

③部分患儿眼结膜充血。

④草莓舌(红色或白色),口腔、咽粘膜弥漫充血。

⑤皮肤出现皮疹,多遍布全身,多形性。

⑥颈部淋巴结肿大,触痛。

2护理措施2.1心理护理2.1.1大部分家长对本病缺乏了解,当得知本病可引起冠状动脉病变进而导致缺血性心脏病、心梗和猝死时,有不同程度的紧张及焦虑,此时应耐心倾听家长的诉说,主动解答家长的问题,及时澄清家长的疑惑,并且积极告知本病的治疗方案、护理措施、疗程及预后。

2.1.2部分家长因患儿使用丙球等贵重药品致使医疗费用过高而引起焦虑。

此时应向家长说明使用丙球的重要性及对患儿病情的影响,取得家属的心理支持。

并且尽力帮助其取得其他经济支持。

2.1.3由于患儿年龄尚小,缺乏独立思考能力,其思想及情绪易受外界影响,应及时了解患儿的心理状态,以和蔼的态度、友善的语言与患儿进行有效沟通,帮助患儿渡过恐惧阶段,增长其战胜疾病的信心。

也可采用“移情法”,转移患儿对疾病及家长态度的注意力,使其保持良好的心态。

2.2发热护理患儿多为持续性高热,应定期监测体温,每4小时测量一次,测量时擦干腋下汗液。

体温超过38.0℃时进行物理降温,嘱患儿多饮水,额头及大椎穴同时予敷贴降温,同时进行温水擦浴,并在腋下、股沟、腘窝等血管聚集处多做停留以促进散热。

川崎病患儿的护理川崎病又名皮肤黏膜淋巴结综合征,是一种急性全身血管炎,其临床特点为急性发热、皮疹、皮肤黏膜损害和淋巴结肿大,可引起冠状动脉病变。

多见于婴幼儿,男多于女。

[1]其病程长,并发症重,因此临床上实施正确有效的护理干预,可以提高治愈率,减少并发症发生。

我科于2011年~2013年9月收治川崎病患儿58例,通过合理有效的治疗及护理,获得满意的疗效,现将护理体会总结如下:1、临床资料本组58例,男42例,女16例,年龄5个月~6岁,其中4岁以下50例,5岁以上8例。

51例符合典型的川崎病的诊断标准,7例符合不典型的川崎病的诊断标准。

入院时病程1.5~6天,住院7~15天,平均11天,病程6~8周。

2、治疗主要是对抗血管炎症和对抗血小板凝集,临床上常用静脉滴注血丙种球蛋白和口服阿司匹林联合来治疗此病。

无一例发生冠状动脉瘤而引起心肌梗死、动脉瘤破裂。

50例治愈,8例好转出院。

3、护理3.1 心理护理:由于本病在小儿疾病中少见,家长往往表现出焦虑、恐惧、担忧的心态。

我们应热情主动地向家长讲解疾病相关知识,使家长及患儿能够积极配合治疗。

鼓励年长患儿与同室病友交往,转移注意力,请患儿父母陪伴,减少或消除患儿对住院的恐惧心理。

[2]3.2 饮食护理:每日给患儿食用清淡、高热量、高蛋白、高维生素、易消化的流质或半流质饮食,同时避免过热、过硬、辛辣等刺激性食物,以减少对口腔粘膜的刺激及避免增加咀嚼难度导致面部皲裂处出血。

3.3 高热的护理:患儿多以发热起病,体温39℃~40℃,可持续7~10天,精神萎靡,烦躁不安,这一阶段应绝对卧床休息,以减少或降低机体的新陈代谢。

监测体温变化、观察热型及伴随症状,每4h测量1次体温并记录,体温>38.5℃进行物理降温,物理降温效果不明显者,使用药物降温,以防高热惊厥。

对出汗较多者随时更换内衣裤,保持皮肤清洁干燥,以免受凉。

同时鼓励患儿多饮水或多饮喜欢的饮料,对饮水不足者,汇报医生,及时由静脉补充。

川崎病28例的护理体会发表时间:2012-11-15T10:44:10.543Z 来源:《中外健康文摘》2012年第26期供稿作者:孔玮王皓[导读] 健康教育及时向家长交待病情,讲解护理要点,使其积极配合。

孔玮王皓(山东省滕州市中心人民医院 277500)【中图分类号】R473【文献标识码】B【文章编号】1672-5085(2012)26-0303-02川崎病又称皮肤黏膜淋巴结综合征,是以变态反应性全身小血管炎主要病理改变的结缔组织疾病,主要表现为急性发热,皮肤黏膜病损和淋巴结肿,最严重的是冠状动脉病变,可导致冠状动脉扩张,冠状动脉瘤破裂等致死性并发症,发病年龄以婴幼儿见。

我院自2007至2011年共收治川崎病患儿28例,所有病例均符合日本1984年9月修订的川崎病诊断标准。

现将护理体会总结如下:1 临床资料1.1 一般资料本组川崎病患儿28例,男20例,女8例,男:女为2.5:1,年龄 4月~3岁21例,~5岁5例,>5岁2例。

平均年龄2.5岁,患儿均有持续性高热5~14天,体温在39℃~41℃,其中有22例双侧眼结膜充血,25例口唇鲜红甚至皲裂及杨梅舌; 24例曾出现皮疹,18例手足末端发红硬肿。

1.2 结果 28例患儿经丙种球蛋白、阿司匹林等治疗后20例治愈出院,8例病情好转出院。

2 护理体会2.1 心理护理患儿在住院期间除病痛之外,陌生的环境和人、有限的活动空间与时间、服药注射等一系列的治疗,都会对小儿的心理产生影响。

护士要根据患儿的年龄特点了解每个患儿的心理反应,及时向家长及年长儿介绍病房环境及其他患儿,帮助其减轻陌生感。

及时交待病情,解释并安慰家属。

针对家长担心患儿可能发生心血管病变的不安心理,向患儿家属及大龄患儿解释需定期做心电图、超声心动图等检查的必要性,以取得配合。

2.2 饮食护理患儿高热,消耗量大,胃肠道消化功能减弱,应给予清淡的高热量、高维生素、高蛋白质的流质或半流质的饮食,以满足患儿生长发育的需要。

21例小儿川崎病的护理体会作者:罗晓玲,郭华彬来源:《中国医药导报》2010年第16期[关键词] 川崎病;后天性心血管疾病;护理[中图分类号] R473.72[文献标识码] B[文章编号] 1673-7210(2010)06(a)-192-02川崎病又称皮肤黏膜淋巴结综合征,是好发于5岁以下儿童的原因未明的小儿急性发热发疹性疾病,它的主要损害在心脏和冠状动脉。

临床表现主要为发热、出皮疹、眼红、唇红干及皲裂、指趾末端肿胀和恢复期指(趾)端特异性膜状脱皮、颈部淋巴结肿大等特征。

近年来发病率增长,本病已经成为导致小儿后天性心血管疾病的最常见病因。

我院2007年3月~2010年1月收治川崎病患儿21例,现将护理体会报道如下:1 临床资料本组21例,男13例,女8例;年龄4个月~6岁。

21例均有发热、口腔黏膜改变18例,指趾端水肿15例,唇红皲裂10例,17例有皮疹、淋巴结肿大,包括多形性红斑、斑丘疹及粟粒样皮疹,但无疱疹及结痂,消退时间1周左右,8例指趾端肿胀,7例发生结膜充血,入院时发现冠状动脉轻度扩张者1例。

患者均符合1984年日本川崎病研究委员会制订的诊断标准[1]。

所有病例早期均予大剂量丙种球蛋白,同时联合应用阿司匹林抗感染及对症处理和临床护理,患儿病情好转,无任何并发症均治愈出院。

2 护理体会2.1 心理护理由于川崎病患儿持续高热及皮肤黏膜的改变,家长中多数缺乏本病相关知识,患儿烦躁哭闹、症状较重,家长更担心患儿心血管病变可能猝死而产生焦虑不安心理,因此,应根据家长的文化程度做健康教育指导,对待患儿及家长进行相关疾病知识讲解及心理护理应耐心细致,对待家长用通俗易懂的语言耐心讲解川崎病的临床表现、疾病过程、预后及治疗效果,并现身说法介绍本病房该病痊愈病例,使其对疾病建立治愈的信心,很好地配合医护人员的治疗和护理。

对待患儿,用鼓励的语言、动作轻柔、必要的抚触等形式增加亲和力,取得患儿的信任及配合,护士要掌握过硬的护理操作技术,严格遵守无菌技术原则,尽量避免各种不利于患儿的恶性刺激。

小儿川崎病的护理体会作者:朱秀燕来源:《健康必读·下旬刊》2012年第03期【中图分类号】R47 【文献标识码】B【文章编号】1672-3783(2012)03-0152-01川崎病又称皮肤黏膜淋巴综合症。

是一种全身血管炎为主要病理改变的急性发热、出疹性疾病。

临床表现主要为发热、皮疹、皮肤黏膜病损、淋巴结肿大等特征。

严重并发症为冠状动脉炎甚至冠状动脉瘤。

发病年龄主要见于10岁以下小儿。

我科于2009年2月—2011年10月收治23例川崎病患者,现将护理体会报告如下:1 临床资料本组23例患者,其中男15例,女8例;年龄13个月~7岁;入院时除1例以外均有发热,20例有两眼球结膜充血、唇红、干燥有皲裂,杨梅舌16例,颈淋巴结肿大8例,指趾端肿胀10例,1例心脏彩超显示有冠状动脉轻度扩张。

入院后积极治疗,早期大剂量丙种球蛋白,同时联合应用阿司匹林抗感染及对症处理,全部康复出院。

2 护理体会2.1 发热护理患儿多有高热,体温在39℃-40℃,精神软,口唇干裂,部分患儿易发生高热惊厥。

保持病室安静、舒适,每日开窗通风1-2次,保持室温20-22℃,注意观察体温变化,每4小时测体温1次,嘱患者卧床休息,松解被服,鼓励多饮开水,予以冰枕、温水擦浴等物理降温,必要时遵医嘱予以美林、泰诺林等药物降温,有高热惊厥病史者应及早予以降温处理,以防惊厥发生。

出汗多者应及时擦干汗液,更换干净衣服,保持皮肤干燥舒适,多饮开水,必要时静脉补液。

2.2 口腔、皮肤黏膜的护理患儿大多有口腔咽部黏膜充血,严重者口腔黏膜糜烂、口唇皲裂,防止感染,保持口腔清洁非常重要。

每日用生理盐水清洗口腔2次,较大患者可用含漱液进食前后漱口,保持口腔清洁,促进创面愈合,口唇皲裂者可涂液状石蜡油,保持口唇湿润,防止出血和疼痛。

有眼结膜充血患者,做好眼部清洁,必要时遵医嘱滴眼药水预防眼结膜感染。

保持皮肤清洁干燥,每日用温水擦洗身体,衣服应柔软舒适,选用纯棉的内衣裤,以减少对皮肤的刺激,每次便后用温水洗净臀部皮肤,保持干燥,肛周发红者予以涂本院自制的氧化锌软膏,还要及时修剪患者指甲,防止抓伤皮肤,继发感染。

小儿川崎病怎样护理 川崎病又称皮肤粘膜淋巴结综合征,会侵犯患者身体的中小血管,引起血管炎。本病主要影响5岁以下儿童,男孩发病率与女性大致相同。大约1.5倍,已经对我国儿童的生命健康造成了严重的威胁,所以相关人员必须加强对川崎病患儿的护理工作,那么如何护理川崎病患儿呢?

小儿川崎病发病期间,通常会出现发热、皮疹、皮肤粘膜病变、淋巴结肿大等问题,严重时可引起小儿冠状动脉病变和心脏损害。会有手脚硬肿,手掌脚底发红。孩子躯干会有多形红斑,但没有水疱和结痂。同时,孩子的口腔和咽部粘膜会出现弥漫性充血,嘴唇发红、干裂。问题,所以当这些问题出现时,孩子们一定要注意。

1.小儿川崎病护理要达到哪些目标呢? 在进行小儿川崎病的护理工作中,护理人员就需要根据患儿的病情进行相应护理目标的制定。其中主要包含以下几点,第一要保证患儿的体温恢复正常,避免患儿出现皮肤黏膜感染问题。第二需要有效减轻患儿的恐惧以及焦虑情绪,保证患儿能适应医院环境以及积极配合医护人员工作,第三需要对患儿的病情做到密切观察,避免患儿出现心血管病并发症,第四需要帮助患儿以及家长积极了解相关疾病的表现,保证患儿家长能了解治疗的主要方式以及护理方面的有关知识,能熟练掌握在治疗过程中各种药物的药理副作用,有效提高患儿家长的自我护理能力,最后还需要对患儿的病情变化做到密切关注,避免患儿出现药物副作用,对患儿在护理中出现的问题要及时处理哦。

2.小儿川崎病该怎样护理呢? (1)小儿川崎病怎样进行发热护理呢? 在小儿川崎病患者的护理工作中,患儿会出现持续性高热问题,在护理中就需要定期对患儿的体温进行监测,在患儿体温超过38℃时就需要采用相应的物理措施进行降温,需要叮嘱患儿要多饮水,在患者的额头以及大椎穴同时进行物理降温,在护理中可以采用温水对患儿进行擦浴,在擦浴过程中需要在患者的腋下,股沟等血管密集处多停留,有效促进患儿散热。假如物理降温效果不佳可以选择口服退烧药的方式或者选择肌内注射安痛定对患儿进行降温,在护理中也可以应用生理盐水灌肠降温。并且需要对患儿进行密切观察,判断患儿是否存在高热、惊厥现象,假如一旦出现这些问题,就需要立即将患儿平卧,同时采用吸氧以及镇静剂进行护理,在护理中可以采用水合氯醛对患儿进行灌肠。对患儿有无存的脱水征象进行密切关注,假如患儿一旦出现皮肤干燥,眼窝凹陷以及尿量减少等问题,就需要立即按照医嘱对患儿进行静脉补液护理哦。

小儿川崎病护理体会

【摘要】目的:探讨小儿川崎病(kd)的护理。

方法:回顾性分析延边医院儿科2011年1月至2012年1月收治的30例典型川崎病患儿,针对患儿在患病过程中出现的体征、各种临床症状以及提出护理问题,实施一系列有效的护理措施,并进一步对患儿家属进行疾病特点及健康心理指导。

结果:30例kd患儿全部治愈。

结论:对kd患儿进行有效合理的护理及健康指导是提高治愈率、缩短病程的有效方法。

【关键词】小儿;皮肤黏膜淋巴结综合征;观察与护理

川崎病(kawasaki disease,kd),又称皮肤粘膜淋巴结综合症(mcls),是一种以全身血管炎为主要病变的小儿急性发热出疹性疾病。

世界各地均有发生,以亚裔发病率最高。

目前,kd的病因、发病机制仍未明确,该病的潜在危险因素是心血管的并发症,包括冠状动脉损害(cal)、心脏病变和末稍动脉病变,严重都可以引起冠状动脉瘤、冠状动脉内血栓,进而至动脉瘤破裂、动脉栓塞引起致残或致死,为儿童后天获得性心脏病最重要的原因之一[1] 。

现就2011年1月至2012年1月期间延边医院收治15例典型川崎病患儿,护理体会报道如下。

1 临床资料

1.1一般资料本组川崎病患儿30例,男17例,女13例;年龄最小2岁,最大9岁,其中小于5岁18例,大于或等于5岁12例。

患儿持续性高热达5~14 d,体温在39℃~41℃之间,均有杨梅舌,

口咽黏膜充血,口唇潮红皲裂,双侧眼结膜充血,躯干荨麻疹样皮疹,淋巴结肿大等典型川崎病临床表现[2]。

30例患儿心脏彩超显示有3例冠状动脉轻度扩张,入院后经及时诊断,给予积极的治疗和护理,平均住院天数7~9天。

1.2 方法本组病例入院确诊后即静脉滴注丙种球蛋白治疗,其中3例采用2 g/(kg·d)×1疗法;27例采用1/(kg·d)×2疗法,同时联合阿斯匹林治疗,急性期:阿斯匹林:口服30~50 mg/(kg·d),热退后:口服10~30mg/(kg·d),抗生素用于继发感染。

结合临床症状采取相应的护理措施。

1.3 疗效判断本组患儿经抗感染、丙种球蛋白治疗2~3天后体温全部正常;3~7 天后皮肤和黏膜损害恢复正常,各项免疫指标恢复正常;全部好转出院。

2 护理措施及体会

2.1 心理护理川崎病患儿急性期多为高热,体温在39℃以上,加上口腔黏膜充血、水肿、疼痛,不易进食,故患儿精神委靡、哭闹、烦躁不安,进而使家长产生焦虑、烦躁,甚至言语冲突而产生医疗纠纷。

因此,根据家长的理解程度,通过耐心解释川崎病的临床表现、疾病过程、治疗效果、预后并多与家长交流,如丙种球蛋白价格昂贵,应向家长说明此药的重要性,尽可能在疾病早期应用,可减少冠状动脉损害的发生,使家长正确对待并配合治疗。

在护理患儿时应动作轻稳,语言柔和,根据患儿的年龄特点了解每个患儿的心理反应,重视患儿的感受与需求,及时安慰患儿,给予情感支

持。

2.2 高热护理患儿多有高热,体温常达39℃~40℃以上,呈稽留热或弛张热,精神萎靡、口唇干裂,部分患儿易发生高热惊厥,为防止惊厥的发生,应予患儿卧床休息,注意观察体温变化,每4 h 测体温1次,必要时2 h测1次,体温在38.5℃以上者采用松解衣服、给予冰敷、温水擦浴等物理降温措施,若物理降温效果不明显者,可遵医嘱使用药物降温,药物降温处理后每3o分钟测体温一次,直至降到正常需及时控制体温。

保持室内通风空气新鲜,对出汗较多者使用温水擦身,更换内衣裤,保持皮肤干燥,以免受凉,同时鼓励患儿多饮水,对饮水量不足者汇报医生,及时由脉补充,保持水电解质平衡。

2.3 饮食护理由于高热,口腔黏膜干燥,消化液分泌减少,加上口腔糜烂,患儿多有厌食、进食困难的表现,为保证机体营养的需要,应根据患儿的饮食习惯及喜爱的食品制作可口、清淡的高热量、高维生素、高蛋白的半流质或流质饮食,以温凉为宜,避免过热、过硬、辛辣等刺激性食物。

2.4 皮肤黏膜的护理川崎病患儿典型症状为口唇皲裂、破溃出血,双眼球结膜充血,发红,指趾端脱皮等导致皮肤黏膜的完整性受损害,故易发感染,针对这些症状,做好相应的对症护理。

(1)口腔护理:所有患儿均有不同程度的口腔咽部黏膜充血,严重者口腔黏膜糜烂,小溃疡、唇皲裂,每日口腔护理2次~3次,动作轻柔;漱口液选用l%~2%碳酸氢钠溶液、生理盐水、3%硼酸溶液;鼓

励多饮水,保持口腔清洁湿润,增加食欲,防止继发感染:唇干裂者可涂消毒石蜡油。

(2)皮肤护理:患儿皮肤出现广泛硬性水肿、红斑时,应协助家属做好患儿的生活护理,修剪指甲,告之勿搔抓皮肤,每日用清水擦洗身体皮肤2次,并保持清洁干燥,衣服应柔软、干净、平整,以减少对皮肤的刺激,每次便后用温水洗净臀部皮肤,肛周发红者可涂锌氧油软膏。

恢复期指(趾)端等处出现膜样蜕皮时,告诫患儿及家属不要强力撕拉,让其自然脱落,防止继发感染。

对于全身皮疹所致皮肤瘙痒者,可根据医嘱给予复方锌洗剂外涂。

(3)双眼球结膜充血明显的患儿,叮嘱患儿不要用手揉擦眼,保证用眼卫生。

2.5 用药观察和护理川崎病的治疗,主要是对抗血管炎症和抗血小板凝集。

临床上常用阿司匹林口服和静脉注射大剂量丙种球蛋白。

阿司匹林具有抗感染、抗凝血作用,可降低冠状动脉:损害的发生率,同时用丙种球蛋白,可进一步降低冠状动脉损害和心肌梗死的发生率[3] 。

阿司匹林的不良反应是可引起药物性溃疡,为减少阿司匹林对胃黏膜刺激,给予肠溶制剂且饭后服药,亦可将其溶解于少量温开水中饮服。

观察有无胃肠道症状如恶心呕吐、大便的色量及性质:有无变态反应及中毒反应如哮喘、头痛、眩晕、耳呜等症状,反应严重者及时通知医师处理。

静脉输注丙种球蛋白护理:丙种球蛋白溶液为血液制品,易被污染且容易引起变态反应。

输注过程中一定遵守无菌操作原则。

使用前认真检查质量,开启后立即使用,未用完要废弃,注射时只能用5%葡萄糖液或药厂配带的液体

稀释后单独静脉滴注。

严格控制液体滴速,一般在开始输注的0.5 h 内液速为5-10滴/min,0.5 h后液速为l5滴20滴/min,用输液泵控制速度最好。

大多数患者无不良反应,但仍需注意观察,一旦出现发热、恶心呕吐、心慌、胸闷、出汗等症状,可减慢输液速度或暂停输液:如症状加重出现呼吸急促、发绀、荨麻疹等,立即停药,给予输氧、保暖,配合医师予抗过敏治疗。

2.6 心脏损害的观察与护理川崎病主要累及心血管系统,尤其是冠状动脉损害,入院后应密切观察患儿面色、精神状态,监测心率、心律、心音,发现异常报告医生,要定期做心电图、心脏彩色b超,超声心动图及血心肌酶检查,了解心脏损害情况。

若出现心脏损害,嘱患儿绝对卧床休息,严格控制输液速度和输液量,以免发生心功能不全。

2.7 健康教育川崎病病程长,少数可并发心肌损害,家长极为紧张、担忧。

我们向家长讲解该疾病的知识,告知家长此病只要积极治疗、护理,大多数可以治愈不留后遗症,解除家长的精神压力,指导家长护理患儿的一些知识,对较大的儿童给予安慰、鼓励,患儿多吃新鲜的蔬菜,水果,多饮水,保持大便通畅同时注意卧床休息配合治疗,解除其恐惧心理。

在出院前做好出院指导工作.指导家长按医嘱予患儿坚持服药并注意观察药物不良反应,保证患儿的休息与活动,饮食与营养,定期到医院复查血小板、血沉和超声心动图检查,每隔6~12个月复查1次,有冠状动脉扩张者须长期随访,至少每半年做1次超声心动图检查直至冠状动脉扩张消失。

并

强调按期复查的重要性。

3 讨论

川崎病其病因目前尚不清楚,可能与多种病毒感染或链球菌感染及变态反应有关[4]。

本病无特殊治疗方法,以预防为主,以减少猝死和冠状动脉瘤后遗症[5]。

本病预后良好,多为白限性病程,虽无明显的季节性,但冬春两季发病率较高。

近年来发病率有上升趋势,成为我国儿童主要的后天性心脏病之一。

护士在护理过程中应主动关心患儿的生活和心理需要,帮助家属照顾好患儿,加强基础护理和生活护理,准确掌握用药知识及原则,并观察用药的效果及不良反应,及时发现病情变化。

了解患儿心脏受损进展,每3~6个月做超声心动图检查,及时监测心脏情况,并应保证充足的营养和休息,以利于患儿更好的康复。

参考文献:

[1] 镰田之川子,陈淑英.新编护理学[m].上海:上海医科大学出版社,1997.350.

[2] 胡亚美,江载芳,褚福棠.实用儿科学[m].第七版,北京:人民卫生出版社,2002:698~671.

[3] 原小平,林奇惠,杨国珍.大剂量丙种球蛋白治疗川崎病的观察与护理[j].医药产业资讯,2005。

17(2):32.

[4] 杜军保.进一步提高川崎病的临床诊治水平.中华儿科杂志,2006,44(5):321-323

[5] 陈百合。

谢巾英,廖秀宜.最新儿科护理学[m].北京:科学

技术文献出版社,1999.477.。