北京化工大学 超重力技术及应用 课程论文

- 格式:pdf

- 大小:319.74 KB

- 文档页数:6

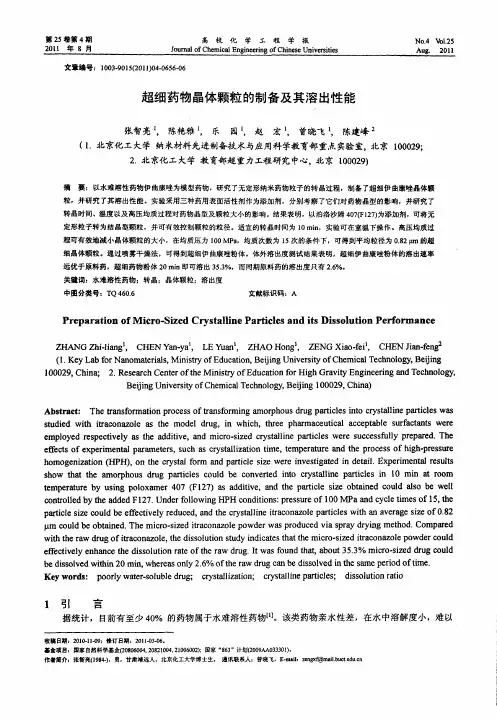

KH550的水解工艺及其对Si02表面改性的研究第39卷第2期2012正北京化工大学(自然科学版) JournalofBeijingUniversityofChemicalTechnology(NaturalScience)V oI.39.No.22O12KH550的水解工艺及其对SiO2表面改性的研究高正楠江小波郭锴(北京化工大学教育部超重力工程研究中心,北京100029)摘要:用电导率在线测量法和红外光谱法研究了硅烷偶联剂3一氨丙基三乙氧基硅烷(KH550)的水解工艺.采用共沸蒸馏和溶剂置换方式置换出湿凝胶中物理吸附水,并用KH550水解液对SiO 湿凝胶进行了改性.通过红外光谱(FT—IR),邻苯二甲酸二丁酯(DBP)吸油值,粒度分析仪和接触角测定仪等方式对改性效果进行了表征.结果表明,采用KH550对SiO湿凝胶进行改性后,产品的接触角显着提高,吸油值增大70%以上,孑L容为未改性样品的2倍,有机相中的分散性显着提高.同时,对比共沸蒸馏和溶剂置换两种方式,共沸蒸馏得到疏水性更好的超细SiO,,改性后样品的接触角可以达到140.以上.共沸蒸馏过程中,当改性剂KH550用量为超细SiO绝干粉重的17.5%(质量分数)时,改性效果最好.关键词:KH550;超细SiO,;共沸蒸馏;溶剂置换中图分类号:TQ127.2引言超细SiO:作为一种重要的无机化工产品,可应用于橡胶,吸附剂,涂料,化妆品,药物,医学诊断,功能材料等许多领域.但是由于SiO,表面羟基的存在,使其表现亲水性,在有机介质中难以润湿和分散,与有机基体之间结合力差,使复合材料性能降低,限制了产品的实际应用.因此需要对其进行改性,减弱SiO表面的极性,提高粉体与有机分子的相容性和结合力.目前大多数文献报道的有关液相沉淀法制备SiO的改性,都是对已制备粉体的改性.而SiO:湿凝胶在干燥过程中,伴随水分的脱除,凝胶网络结构出现坍塌,很容易造成硬团聚.由此制备的改性产品,分散性较差,在一定程度上影响改性效果..,同时由于对粉体进行了重复处理,也会造成资源的浪费.克服凝胶表面结构坍塌可以采用表面张力较小的溶剂代替湿凝胶网络孔道中的水,避免团聚现象¨.3-氨丙基三乙氧基硅烷(KH550)是一种较好的无机粒子表面改性剂,可用于SiO表面修饰.经KH550改性后的颗粒均取得了较好的效收稿日期:2011一l1—21第一作者:女,1988年生,硕士生通讯联系人E—mail:**************果,粉体与有机分子的相容性提高.本文采用电导率在线测量方法研究了硅烷偶联剂KH550的水解工艺,同时采用溶剂置换和共沸蒸馏置换凝胶孔道中的水分,并使用KH550水解液对产品进行湿法改性.通过对比改性前后样品性能, 分析KH550对SiO的改性效果.1实验部分1.1主要仪器及药品恒温水浴锅,上海树立仪器仪表公司;DZG-403型真空干燥箱,天津天宇技术实业公司;FW一100型高速粉碎机,天津泰斯特仪器有限公司;MP521型pH/电导率仪,上海三信仪表厂.SiO湿凝胶,自制,含水量92%~93%(质量分数),pH7~8;KH550,电导率0.05IxS/cm,国药集团化学试剂有限公司;无水乙醇,电导率2.0itS/ cm,北京化工厂;去离子水,电导率0.4I~S/cm;正己烷,正丁醇,分析纯,北京化工厂.1.2KH550水解实验按照KH550与去离子水体积比为1:1,加入乙醇溶液,配制不同体积分数的KH550水解液,磁力搅拌进行混合,室温条件下进行水解,通过电导率仪在线测量KH550水解过程,讨论水解液,水解浓度对水解状况的影响.1.3超细Sio:改性称取适量硫酸沉淀法制备的SiO:湿凝胶,直接北京化工大学(自然科学版)进行干燥,得到未改性产品.取适量SiO,湿凝胶,采用乙醇置换3次,然后使用正己烷置换,置换后的凝胶加入KH550水解液进行改性,得到的产品洗涤干燥后得到溶剂置换产品;另称取一定量的湿凝胶, 加入正丁醇,搅拌加热蒸馏,脱除滤饼中大部分水,持续加热至体系温度升至正丁醇沸点,此时产品已变成粉末,然后加入KH550水解液进行改性,洗涤, 抽滤,干燥得到共沸改性产品.1.4分析表征用美国Nicolet60一SXB型FT—IR光谱仪进行红外分析;用美国康塔公司QuadrasorbSI型全自动比表面和孔隙度分析仪测定比表面积和孔分布;用英国Malven公司ZETASIZER-3000HS型粒度分析仪, 测定改性前后样品在有机相(乙醇)中的粒度分布;邻苯二甲酸二丁酯(DBP)测定吸油值;德国Kruss公司K100C型全自动表面界面张力仪测定水滴在SiO,粉体压片上的接触角.采用滴定法测定SiO表面羟基数.称取样品2.0g于400mL烧杯中,加入250mL20%的NaC1 溶液,搅拌均匀后,用0.1mol/L的HC1标准液调节试液pH为4,这一步耗用的酸碱量不计.然后用0.1mol/L的NaOH标准液以每S2~3滴速度对上述试液进行滴定,到试液的pH=9,保持5min不变后即为终点.计算每nmSiO:表面积上的羟基个数n n:(×了V)胁1010(1)I—了J(1)式(1)中:S为样品的比表面积,m/g;V为0.1mol/L NaOH滴定体积,mL.2结果与讨论2.1KH550水解条件的确定采用电导率(y)测定法对硅烷偶联剂水解程度进行检测.由于硅烷偶联剂和去离子水的电导率较低,而水解产物硅醇和醇的电导率相对较高.因此,在KH550水解过程中,伴随硅醇的产生,电导率将逐渐增大,一定时间后水解反应达到平衡时,相应的电导率会稳定在某一值.图1是KH550水解和醇解过程中电导率随时间的变化规律.实验发现KH550在无水乙醇溶液中很快形成均匀透明的溶液.观察电导率随时间变化规律,反应初期电导率有些许升高,随后电导率变化非常小,这表明反应初期KH550与无水乙醇中的水分发生了反应,水分消耗完,电导率基本保持不变.按照水解平衡原理,水解过程产生醇,醇的加入应该会抑制硅烷偶联剂的水解,不利于生成硅醇. 因此可知,醇解过程中乙醇只是起到溶解的作用….同时,观察KH550在水溶液中的水解过程,可以发现,水溶液中KH550水解完全的时间极短, 而且硅醇之间很容易发生缩聚,使改性效果变差. 为增大完全水解的时间,根据反应动力学,可以在体系中加入醇,抑制其水解速度.因此,KH550水解溶剂选择一定配比的水醇混合溶剂.图1KH550水解和醇解过程电导率变化Fig.1ConductivitychangesofKH550during hydrolysisandalcoholysis图2显示了不同体积分数()的KH550水解完全时电导率变化.随着溶液中KH550体积分数的增加,达到的最大电导率先增加后减小.KH550 体积分数较小时,KH550用量的增加使体系中水解产生的硅醇增多,电导率增加;当KH550含量达到一定值时,水解生成的硅醇过多,硅醇缩合生成硅氧烷的几率增大,电导率降低.因此,最佳KH550体积分数应选择在15.75%附近.图2不同体积分数的KH550水解液电导率变化Fig.2Conductivitychangesfordifferent volumefractionsofKH550用傅里叶变换红外光谱仪检测水解前后特征基团的变化,结果如图3所示.第2期高正楠等:KH550的水解工艺及其对SiO:表面改性的研究40003O002o00lo000O'/cm一'1一KH550样品;2--水解0.5h后的KH550浴掖图3KH550和水解0.5h的红外光谱图Fig.3IRSpectraofpristineKH550andKH550afterhydrolysisfor0.5h图3中2974cm~,2887cm~,1457cm~,1378cm~,1079emI1处的谱带为si一0一cHCH基团的特征峰.3400cm和1616cm代表了N—H的伸缩和弯曲振动.水解0.5h后,3400cm处吸收峰变宽,可能是改性剂中N—H的伸缩振动和水解后Si—OH基团的伸缩振动发生重叠,KH550水解过程出现硅羟基.2.2改性前后SiO:粉体表征2.2.1粉体结构样品各官能团可以通过文献上的FT—IR数据得到.图4给出了改性前后样品的红外光谱图.40o03O002o0ol0oO0ocma一未改性样品;b--共沸改性;c一溶剂置换改性图4改性前后样品红外光谱图Fig.4IRspectraofunmodifiedandmodifiedsilica图4中3450cm~,1100cm和950cm处的吸收带分别代表了SiO:表面Si—OH伸缩振动,反对称伸缩振动及弯曲振动.1200~1100cm和467m处的密集带代表si—O—si反对称伸缩振动和弯曲振动.3437ClXl和1630cm附近的吸收峰分别代表水分子(包括表面的吸附水和结构水)的O—H和H一0H的伸缩振动和弯曲振动.经共沸蒸馏和溶剂置换后,采用改性剂KH550对产品进行改性,2850~2950cm区域内出现较弱的光谱带,代表了改性基团一cH的c—H伸缩振动峰.2.2.2粉体性能在相同改性介质中,采用溶剂置换和共沸蒸馏两种方式对湿凝胶进行处理,利用水解后的硅烷偶联剂KH550对样品进行改性,改性后粉体性能如表1.从表1数据可以看出经改性处理后的超细SiO粉体的比表面积比未改性样品有所减小.SiO:是一种具有一定微孑L结构的物质,氮吸附法测定的比表面积包括粒子外表面和内微孔的表面积.由于改性过程中表面改性剂在外表面和孔内部的吸附,造成改性后比表面积的减少.表1KH550不同改性方式样品数据Table1PropertiesofKH550afterdifferentmodification processes通过动态氮气吸附容量法测定3种样品的孔容,结果如表1所示.改性后样品孔容较改性前变大.观察图5共沸改性前后样品孔径分布,未改性样品a(3~10rim)孔径分布范围较窄,平均孔径为6.63nm,相比之下,采用共沸蒸馏改性样品b的孔径分布主要集中在3~50nm之间.这主要是由于共沸蒸馏和溶剂置换两种方式置换出了滤饼中大部分水分,减少了干燥过程中水分蒸发造成的孔道坍塌,使大部分中孔和一些大孔得以保留.a一未改性样品Ib一共沸蒸馏改性样品图5改性前后SiO孔径分布Fig.5Poredistributionsofunmodifiedandmodifiedsilica第2期高正楠等:KH550的水解工艺及其对SiO表面改性的研究?l1? 但是溶剂置换过程中消耗的有机溶剂量较大,置换时间较长.综合来看,共沸蒸馏改性效果要优于溶剂置换改性.图8KH550不同改性方式沉降体积变化趋势Fig.8SedimentationvolumechangeforKH550 modifiedbydifferentmethodsT口'鲁宕料蚓世图9KH550不同改性方式沉降速率变化趋势Fig.9SedimentationratechangeforKH550 modifiedbydifferentmethods2.4改性剂用量对改性效果的影响图l0研究了采用共沸蒸馏水浴加热65℃,反应2h,改性剂KH550用量对表面羟基数的影响.由图1O可以看出随着改性剂用量的增加,表面羟基数逐渐减少,改性剂KH550用量为17.5%(质量分数)左右时,表面羟基数最小,改性效果较好.随着改性剂用量的继续增大,KH550水解产生硅醇的数量相对较多,硅醇缩合为硅氧烷的几率增大,不利于改性,出现了改性剂用量为23%左右时表面羟基数增大的情况.3结论(1)KH550适宜的水解条件为:采用水/乙醇混合溶剂,KH550水解体积分数为l5.75%.(2)KH550改性SiO后得到了大孔径,疏水性能良好的改性产品,分散性提高.对比不同的改性w(KH550)/%图10共沸KH550不同改性剂用量对表面羟基数的影响Fig.10Effectoftheamountofmodificationagentonthe hydroxylnumberofthesilicaSurface方式,共沸蒸馏改性效果要明显优于溶剂置换改性.采用共沸蒸馏改性,KH550质量分数为17.5%时,改性效果最好.参考文献:[1]NozawaK,GailhanouH,RaisonL,eta1.Smartcontrol ofmonodispersest/~bersilicaparticles:effectofreactant additionrateongrowthprocess[J].Langmuir,2005,21:1516—1523.[2]RahmanlA,JafarzadehM,SipautCS.Synthesisofor- gano?functionalizednanosilicaviaCO??condensationmodifi-? cationusing-aminopropytriethoxysilicane(APTES)[J].CeramicsInternational,2009,35:1883—1888.[3]刘琪,崔海信,顾微,等.硅烷偶联剂KH一570对纳米二氧化硅的表面改性研究[J].纳米科技,2009,6(3):15—18.LiuQ,CuiHX,GuW,eta1.Surfacemodificationof nano—silicabysilaneeouplingagentKH一570[J].Nano—science&Nanotechn01ogy,2009,6(3):15—18.(in Chinese)[4]解小玲,郭睿劫,贾虎生,等.KH一550改性纳米二氧化硅的研究[J].太原理工大学,2008,39(1):26—28.XieXL,GuoRJ,JiaHS,eta1.Studyonnano—scale silicamodificationbyKH?550[J].JournalofTaiyuan UniversityofTechnology,2008,39(1):26—28.(in Chinese)[5]吴海艳,周莉,臧树良.纳米二氧化硅表面改性的研究[J].矿冶,2010,19(4):49-52.WuHY,ZhouL,ZangSL.Surfacemodificationofnano?silica[J].Mining&Metallurgy,2010,19(4):49-52.(inChinese)[6]林金辉,王美平,魏双凤.超细SiO:的化学沉淀法制备及其原位改性[J].硅酸盐通报,2007,26(4):12?北京化工大学(自然科学版)2012在[7][8][9]842—844.LinJH,WangMP,WeiSF.Preparationandin—situ modificationofuhrafineSiO2bychemicalprecipitation method[J].BulletinoftheChineseCeramicSociety, 2007,26(4):842—844.(inChinese)姚明明,姚欣.疏水性二氧化硅气凝胶的常压制备与表征[J].广东化工,2010,37(1):5-8.Y aoMM,YaoX.Preparationandcharacterizationcfhy—drophobicsilicaaerogelatambientpressure[J].Guang dongChemicalIndustry,2010,37(1):5—8.(inChi—nese)WuZJ,XiangH,KimT,eta1.Surfacepropertiesof submicrometersilicaspheresmodifiedwithaminopropyl—triethoxysilaneandphenyltrieth0xysilane[J].Journalof ColloidandInterfaceScience,2006,304:119—124.赵光磊,郭锴,王宝玉,等.超重力硫酸沉淀法白炭黑的连续化生产研究[J].无机盐工业,2009,41(9):34—36.ZhaoGL,GuoK,WangBY,eta1.Studyc11continu- OUSproductionofsilicabyhypergravitysulfuricacidpre—cipitationmethod[J].InorganicChemicalsIndustry,2009,41(9):34—36.(inChinese)[10]潘懋.滴定法测定气相法白炭黑比表面积的讨论[J].[12]化学世界,1993(8):380—383.PanM.Discussionontitrationmethodforsurfacearea determinationoffumedsilica[J].ChemicalWorld,1993(8):380—383.(inChinese)王斌,霍瑞亭.硅烷偶联剂水解工艺的研究[J].济南纺织化纤科技,2008(2):25—27.WangB.HuoRT.Studyonhydrolysisofsilanecouplingagem[J].JinanTextileTechnology,2008(2):25—27.(inChinese)ZhuravlevLT.Thesurfacechemistryofamorphoussili—ca.Zhuravlevmodel[J].ColloidsandSurfacesA:Phys—icochemicalandEngineeringAspects,2000,173:1—4.Studyofthehydrolysisof3-aminopropyltriethoxysilane(KH550) andthesurfacemodifiicationofsilica GAOZhengNanJIANGXiaoBoGUOKai fResearchCenteroftheMinistryofEducationforHighGravityEngineeringandTechnology BeijingUniversityofChemicalTechnology,Beijing100029,China)Abstract:Throughmonitoringthechangeinconductivityduringthehydrolysiscf3一aminopropyltriethoxysilane(KH550)andusingFT—IRspectroscopy,theoptimumconditionsf0rthehydrolysisofKH550wereinvestigated. Wetsilicagelfromwhichthephysisorbedwaterwasremovedbyazeotropicdistillationorrapi dsolventreplacementwastreatedwithKH550.TheproductswerecharacterizedbyFouriertransforminfraredspect roscopy(FT-IR),di—n—butylphthalate(DBP)oilabsorption,laserparticlesizeanalysisandcontactanglemeasureme ntsinorderloin—vestigatetheeffectofmodification.Theresultsshowedthatthecontactanglecfthemodifiedsi licaincreased,and theDBPabsorptionvaluesignificantlyincreasedbymo/ethan70%comparedtotheunmodifi edproducts.Theporevolumewastwicethatoftheunmodifiedsilica.Theamountofproductsintheorganicphaseals oincreasedsignifi—cantly.Theazeotropicdistillationmethodforwetgelmodificationaffordedmorehydrophobi csilicathanlhesolventreplacementmethod.andthecontactanglebetweenmodifiedsilicaandwaterreachedashigh as140..Theoptimal conditionsforsilicamodificationinvolvedamodifiermassfractionof17.5%oftheweightofs ilicaandtheuseofazeotropicdistillation.Keywords:3-aminopropytriethoxysilane;ultrafinesihca;azeotropicdistillation;solventre placement。

北京化工大学化学化工实验教学中心申报北京市实验教学示范中心其它附件材料北京化工大学化学化工实验教学中心其它附件材料目录实验教学改革成果及获奖部分:1.张常群教授2003年获国家教学名师奖2.杨祖荣教授2006年获国家教学名师奖3. 实验中心主任杨屹2007年获国家教学名师奖4.《物理化学》课程2003年获国家级首批精品课程5.《化工原理》课程2003年获国家级首批精品课程6.《大学化学实验》课程2005年获国家级精品课程7.《计算化学》课程2007年获国家级精品课程8. 《分析化学》课程2007年获国家级首批双语示范课程9.国家工科基础课程化学教学基地,2004年获国家级优秀基地10.工科化学系列课程教学团队,2007年获国家级教学团队11.化学工程与工艺专业,2007年第二批高等学校特色专业建设点12.化学工程与工艺专业(本科),2007年教育部工程教育专业认证试点单位 13.“面向21世纪工科(化工类)化学系列课程体系改革的研究与实践”2001年获国家级优秀教学成果一等奖(多校合作)14.“化工类专业创新人才培养模式、教学内容、教学方法和教学技术改革的研究与实施”2005年获得国家级教学成果一等奖15.“深化教学改革,建设一流化学教学基地”,2001年获国家级优秀教学成果二等奖16.“依托学科优势,建设化学系列精品课程”,2005年获国家级优秀教学成果二等奖17.“高等学校教学基层组织形式及其管理的改革与实践”,2005年获国家级优秀教学成果二等奖18. “发扬特色,锐意创新,构建先进教学平台,全面提高化工原理教学质量”2005年获得国家级教学成果二等奖19. “化工原理实验技术与系列装置和测控软件的开发”成果通过教育部鉴定20. “仿真与化工原理实验改革”1989年获得国家级优秀教学成果奖21. “发扬特色,锐意创新,构建先进教学平台,全面提高化工原理教学质量”2005年获得北京市教学成果一等奖22. “面向21世纪化工原理实验教学改革与创新”2001年获得北京市教育教学成果二等奖23. “化学工程与工艺专业创新人才培养方案、教学计划、课程体系改革的研究与实践”2001年获得北京市教育教学成果二等奖24. 实验中心张泽廷教授等“深化教学改革,建设国内一流化学工程与工艺专业”获2004年北京市教育教学成果二等奖28. 化工原理实验教学获得多项北京市教学成果奖29. 化工原理实验室多次评为全国高校实验系统先进单位出版实验教材及教材获奖部分:1.《大学化学实验》,2004获北京市精品教材,2007普通高等教育“十一五”国家级教材规划项目2. 《化工原理实验》2007年获得第八届中国石油和化学工业优秀教材二等奖2.《化工原理》2006年被北京市教育委员会授予北京高等教育精品教材3. 《化工原理》2007年获得第八届中国石油和化学工业优秀教材二等奖4.《基础化学》2004获北京市精品教材,2007普通高等教育“十一五”国家级教材规划项目5.《有机化学》2004获北京市精品教材,2007普通高等教育“十一五”国家级教材规划项目6.《复杂物质剖析》2006获北京市精品教材,2007普通高等教育“十一五”国家级教材规划项目7.《仪器分析》2007普通高等教育“十一五”国家级教材规划项目,第二届石油和化学工业优秀教材二等奖8.《计算化学》2007普通高等教育“十一五”国家级教材规划项目9. 《新一代反应与分离技术》2002年获得第七届石油和化学工业优秀科技图书奖一等奖10.《化工过程优化》2007年获第八届中国石油和化学工业优秀教材二等奖11.《化工过程分析与合成》2005年被北京市教育委员会授予北京高等教育精品教材12张常群等,《物理化学多媒体课件》,高等教育出版社,200113.物理化学教研室,《物理化学例题与习题》化学工业出版社,2001 14.《分析化学计算基础》化学工业出版社,200415.《基础化学学习指导》,科学出版社,200416. 杨祖荣.《化工原理实验》. 化学工业出版社,200417. 姚飞等.《合成氨》北京化工大学. 200018. 李建伟季生福任钟旗包雨云刘晓琳.《创新型化工实验教学讲义》.北京化工大学. 200519. 化学工程教研室.《化学工程专业实验讲义》.北京化工大学. 200020. 杜俊琪等.《中水教学实践课程讲义》.北京化工大学. 2005实验示范中心开发的设备及仪器部分推广情况:1.推广情况一览表2.部分装置照片学生获奖部分:1. 何伟等同学2006年获国际跨学科综合建模竞赛获奖2. 何平等同学2006年获第五届“挑战杯”飞利浦中国大学生创业计划竞赛银奖3. 陈桂子等同学2005年获高教社杯全国大学生数学建模竞赛北京赛区甲组二等奖4. 马伊等同学2004年获第三届“挑战杯”首都高校大学生创业计划竞赛二等奖5. 姚远等同学2006年获北京化工大学第四届数学建模竞赛三等奖6.孙雅丽同学2005年获北京化工大学第四届大学化学竞赛二等奖7. 陈桂子同学2005年获北京化工大学第三届数学建模竞赛二等奖8. 胡阳旭等同学2005年获高教杯全国大学建模竞赛北京赛区甲组二等奖实验教学改革发表论文部分:1.张常群等,多原子分子振动的统计热力学CAI课件[J]. 计算机与应用化学,2002,(19)2.张常群等,开展交叉学科教学实践培养新世纪创新人才[J].化工高等教育,2002,(72)3.张常群等,《计算化学》新课程的教学研究与实践[J].中国大学教学,2006(3)4.杨屹等,理科实验班“无机化学”教学中的一些思考[J].宁夏大学学报(自然科学版). 2007.(28)5.杨屹等,多层次、多角度加强应用化学专业实践教学环节[J]. 广西师范大学学报(自然科学版). 2007.(25)6.李蕾,“Using Student-centered Learning Strategies in the PhysicalChemistry Classroom”. The China Papers-Tertiary Science and Mathematics Teaching for the 21st Century,20037.李蕾等,悉尼大学本科化学专业课程设置及其思考[J]. 中国大学教学,2003,(5)8.李蕾等,如何在大学化学的大班教学中调动学生的学习积极性[J].大学化学,2004,(19)9.李蕾等,综合化学实验教学的开设与实践[J].宁夏大学学报,2007,(28)10.李蕾等, “物理化学的双语教学方法与手段的研究与实践”,全国高等学校双语教学研讨会论文集,2007,5,1011.白守礼等. “ 发展创新改革”.高等教育出版社, 2003年8月12.白守礼等, “创新教学管理迎接WTO挑战”.化学工业出版社, 2002年6月13.白守礼等,关于多校区办学管理模式的探讨[J]. 中国大学教学, 2004,(3)14.白守礼等,以学科专业结构调整为主线构建创新人才培养体系[J]. 中国大学教学, 2002.(1)15.白守礼等,以教学改革为契机构建创新人才培养体系[J]. 中国现代教育研究杂志(香港). 2004,(12)16.白守礼等, “分类·构建·创新”. 化学工业出版社, 2004年11月17.王桂花、张常群、杜洪光. 开放式综合设计性实验的实践与思考[J]. 化工高等教育,2003.(2)18.杨祖荣等.谈谈化工原理实验室的改造与创新[J]. 化工高等教育,2003,(2)19.陈旭东等.计算机在线数据采集氧解吸实验装置的开发[J]. 化工高等教育,2003,(1)20.杨祖荣等. “面向21世纪化工原理实验室的改造与创新”. 南京大学出版社,2001年6月21.刘丽英等.在《化工原理》教学中注重工程观点的培养[J]. 化工高等教育,2001,(1)22.苏海佳等.传热与吸收的类比分析[J]. 化工高等教育,2001,(4)23.王宇等. 现代教育技术在化工实验教学中的应用[J]. 实验技术与管理,2005,(12)24.陈旭东等. 计算机在线控制沸腾干燥试验装置的开发研究[J]. 实验技术与管理,2006,(9)25.王宇等. 化工基础实验教学改革的实践与探索[J]. 实验技术与管理,2006,(11)26.王宇等. 流体输送综合实验平台的开发与应用[J]. 实验室研究与探索,2006,(8)27.陈旭东等. 教学研究型化工试验装置的开发与应用探讨[J]. 化工高等教育,2006,(4)28.李春喜. 黄大铿.圆形直管内湍动流体的摩擦因数计算[J]. 北京化工大学学报,2000, 27(4): 19-2129.李春喜等.用SRK状态方程计算二氧化碳在N-甲基二乙醇胺水溶液中的溶解度[J]. 高校化学工程学报,2000,14(4):373-37730.石冰洁等.以制度建设为起点创新教学运行机制 [J]. 中国高等教育,2002,18:17-1831.石冰洁等.创新教学运行机制提高教育教学质量[J]. 北京化工大学学报(社科版),2002,2:52-5532.齐再前、石冰洁.发挥政策的导向作用推动我校教学成果的产生. 面向21世纪高等工科教育的改革与发展,2000,12:101-10233.郑秀英、石冰洁.对高校形象问题的探讨[J].中国高教研究,2001,34.马至成、黄大铿.多媒体教学软件在化工专业教学中应用探讨[J]. 化工高等教育,2004,(1)35.张卫东、张泽廷等,以培养创新人才为宗旨,编写面向21世纪教材《化工过程分析与合成》,高等工程教育研究,2003年增刊,49-5436.张泽廷、张卫东等,多媒体技术在“化工过程分析与合成”教学中的应用,高等工程教育研究,2003年增刊,77-7937.张卫东等,加强启发式教学,建设研究型大学. 大学化学化工基础课报告论坛论文集,2006,1238.张卫东等,以“四个不断线”的教学研究与实践探索建设研究型的化学工程专业的新路. 大学化学化工基础课报告论坛论文集,2006,1239.杨祖荣等,化工原理课程教学内容体系改革的探索与实践. 大学化学化工基础课报告论坛论文集,2006,12实验教学中心的科研成果部分:1.实验教学中心下属的应用化学新型实验基地“新型结构层状及层柱型无机功能材料”2001获国家科技进步二等奖,2. 实验教学中心下属的传质分离工程化工创新型实验基地“高粘度、易自聚等特殊物系精馏新技术的研究开发与应用”2004年获国家科技进步二等奖3. 实验教学中心下属的流体混合与反应器工程化工创新型实验基地“大型高效搅拌槽反应器的研究开发及工业应用”2005年获得国家级科技进步二等奖4. 实验教学中心下属的催化反应工程化工创新型实验基地“异丙醇清洁生产成套技术的研发及工业应用”2005年获国家科技进步二等奖5.实验教学中心下属的超重力化工创新型实验基地“纳米粉体材料超重力法工业性制备新技术”2003年获得国家技术发明奖6. 实验教学中心下属的催化反应工程化工创新型实验基地“化工过程强化技术基础研究”2007年获国家教育部自然科学奖一等奖7.实验教学中心下属的应用化学新型实验基地“层状表面相锆基固体酸酯化催化剂”,2000获北京市科技进步一等奖8.实验教学中心下属的应用化学新型实验基地“阴离子层状结构选择性红外吸收材料”, 2000获北京市科技进步二等奖9.实验教学中心下属的应用化学新型实验基地“层状及层柱结构无机功能材料的超分子插层组装”, 2001获高校科技发明二等奖10. 实验教学中心下属的流体混合与反应器工程化工创新型实验基地“年产12万吨大型磷酸成套装置”2005年获得中国石油和化学工业协会科技进步一等奖11. 实验教学中心下属的流体混合与反应器工程化工创新型实验基地“大型高效搅拌槽反应器的研究开发及工业应用”2004年获得中国石油和化学工业协会科技进步一等奖12. 实验教学中心下属的流体混合与反应器工程化工创新型实验基地“年产20万吨聚酯四釜流程工艺和装备研发暨国产化聚酯装置系列化项目”2005年获得中国纺织工业协会一等奖13. 实验教学中心下属的流体混合与反应器工程化工创新型实验基地“丁二烯溶液聚合反应器新型搅拌系统”2004年获得燕山石化公司科研成果一等奖14. 实验教学中心下属的超重力化工创新型实验基地“无机纳米颗粒增韧改性塑料制品工业化技术”2004年获中国石油和化学工业协会颁发的技术发明一等奖15.实验教学中心下属的超重力化工创新型实验基地“纳米碳酸钙粉体材料超重力法工业性制备新技术”2001年获得北京市科学技术进步一等奖16.实验教学中心下属的超重力化工创新型实验基地“超重力反应沉淀法制备纳米粉体材料及其应用”2001年获得中国高校科学技术奖励17.实验教学中心下属的超重力化工创新型实验基地“无机、有机纳米复合材料及其制品产业化技术”2006年获得北京市科学技术奖18.实验教学中心下属的化工原理化工创新型实验基地“小型化工单元实验研究装置及测控系统的研发”2006年获中国石油和化学工业协会科技进步奖19.实验教学中心下属的催化反应工程化工创新型实验基地“易自聚物料精馏新技术的研究开发与应用”2003年获中国石油和化学工业协会科技进步一等奖20. 实验教学中心下属的催化反应工程化工创新型实验基地“苯和丙稀液相烷基化催化剂YSBH-1的研究与工业应用”2005年获北京市科技进步一等奖21. 实验教学中心下属的催化反应工程化工创新型实验基地“化学反应器强制动态操作特性的研究”2001年获中国高校科技奖励二等奖22.实验教学中心下属的传质分离工程化工创新型实验基地“导向筛板塔在PV A生产中应用的开发研究”2000年获河北省科技进步二等奖23实验教学中心下属的传质分离工程化工创新型实验基地“高效导向筛板塔在化工生产中的开发研究与工业应用”2001年获中国石油和化学工业协会科技进步二等奖24. 实验教学中心下属的化工创新型中水实习基地“生产工艺过程节水减污技术及设备研究”2001年获中国石油和化学工业协会科技进步二等奖。

2011年6月北京化工大学北方学院JUN.2011北京化工大学北方学院NORTH COLLEGE OF BEIJING UNIVERSITY OFCHEMICAL TECHNOLOGY2008级纳米材料课程论文题目: 纳米三氧化二铝的制备与应用进展学院:理工学院专业:应用化学班级:学号:姓名:指导教师:2011年6月6日文献综述前言纳米材料一般是指在一维尺度小于100nm,并且具有常规材料和常规微细粉末材料所不具有的多种反常特性的一类材料。

作为纳米材料的一种,Al2O3拥有小尺寸效应、表面界面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应一切特殊性质,所以具备特殊的光电特性、高磁阻现象、非线性电阻现象、在高温下仍具有的高强度、高韧、稳定性好等奇异特性,从而使Al2O3近年来备受关注研究并且在催化、滤光、光吸收、医药、磁介质及新材料等领域有广阔的应用前景[1]。

近年来从用途大体可以把氧化铝分为两类:第一类是用作电解铝生产的冶金氧化铝,随着氧化铝材料的广泛应用该类氧化铝占产量的大多数;第二类为非冶金氧化铝,主要包括非冶金用的氢氧化铝和氧化铝,也是通常所说的特种氧化铝,因其作用不同而与冶金氧化铝有较大的区别,主要表现在纯度、化学成分、形貌、形态等方面。

由于粒径细小,纳米氧化铝可用来制作人造宝石、分析试剂以及纳米级催化剂和载体,用于发光材料可较大的提高其发光强度,对陶瓷、橡胶增韧,要比普通氧化铝高出数倍,特别是提高陶瓷的致密性、光洁度、冷热疲劳等。

纳米氧化铝已用于YGA激光器的主要部件和集成电路基板,并用在涂料中来提高耐磨性[2]。

随着人们对自身健康的关注和环保意识的增强,绿色化学理念正在材料制备与应用领域备受关注[3]。

第一章纳米Al2O3的一般物理化学特性Al2O3在地壳中含量非常丰富的一种氧化物。

Al2O3有许多同质异晶体,根据研究报道的变种有10多种,主要有3种:α-Al2O3 、β-Al2O3 、γ-Al2O3其中α-Al2O3是最稳定的一种无色晶体粉末,具有比表面大、熔点高、热稳定性极好、硬度高、吸水率极好、电绝缘性能好和耐酸碱腐蚀等许多优点,所以此类粉体广泛应用于各种氧化铝陶瓷的制备[4];γ-Al2O3是在400℃到800℃内由水合氧化铝脱水形成,不溶于水,能溶于酸或碱,强热至1273K,经一定保温时间能转变为α-Al2O3[2];热处理工艺参数对三氧化铝粒子颗粒特性的影响由强到弱:煅烧温度、水合氧化铝在300℃分解温度点的保温时间、在煅烧温度点的保温时间;通过控制其热处理工艺参数,可获得尺寸范围大小均匀、分散性好的球形γ-Al2O3[5];γ-Al2O3具有强的吸附能力和催化活性,所以其一般又叫活性氧化铝,它属于立方面心紧密堆积构型,四角晶系,与尖晶石结构十分相似。

高活性聚异丁烯的技术进展和市场分析史侠星【摘要】对高活性聚异丁烯的定义、应用、制备技术、市场及发展状况做了简单的介绍,并对其今后的发展做了展望.【期刊名称】《技术与市场》【年(卷),期】2012(019)007【总页数】1页(P97)【关键词】高活性聚异丁烯;超重力法;催化体系【作者】史侠星【作者单位】四川大学化学工程学院,四川成都610065【正文语种】中文混合C4馏分中的异丁烯经聚合生成的平均分子质量在500~5 000。

低分子量聚异丁烯(LMPIB)应用广泛,可用于润滑油添加剂、燃料添加剂等[1]。

传统的油品添加剂制备以LMPIB为原料,因其反应活性较低很难引入适当的基团,故采用以氯气为促进剂的卤化热缩的工艺。

该工艺生产过程中放出的卤化氢不仅污染环境、严重腐蚀设备,而且影响调制油品的质量[2]。

末端α-双键摩尔分数大于60%的聚异丁烯叫高活性聚异丁烯(HRPIB)。

HRPIB在应用中不仅可以完全代替LMPIB,且在制备油品添加剂时不使用卤素,解决了设备腐蚀及环境问题,提高了调制油品的质量[3]。

随着社会和经济的发展、人们环保节能意识的提高,必然需要培育和开拓新兴的高活性聚异丁烯产品市场来取代传统的LMPIB。

1 高活性聚异丁烯性质及应用高活性聚异丁烯主要用于热加合法生产油品无灰分散剂(即聚异丁烯丁二酰亚胺)和润滑油添加剂。

高活性聚异丁烯在发动机内燃烧时具有不产生有害的二口恶英、残渣、蓝色烟雾,且不含氯等优点,故用其合成的聚异丁烯丁二酰亚胺无灰分散剂得到了广泛应用,且适合单独做二冲程发动机机油[4]。

以高活性聚异丁烯为原料还制得了一类非常有效的汽油清净剂—聚异丁烯胺(Polyisobuteneamine,缩写PIBA),该清洁剂应用广泛,性质优良。

高活性聚异丁烯与马来酸酐反应制备聚异丁二酸酐,可采用“直接热加合路线”或“催化热加合路线”,聚异丁二酸酐产率大大提高。

2 高聚异丁烯的生产概况高活性聚异丁烯的发展和引用始于20世纪90年代,BASF公司于1994年底将位于比利时安特卫普一LMPIB装置改造成6万t/a HRPIB装置,这是世界上第一个生产高活性聚异丁烯的生产装置。

![离子液体[EMIM]Br-AlCl3中恒电流沉积铝](https://uimg.taocdn.com/1d39d63e657d27284b73f242336c1eb91a37339a.webp)

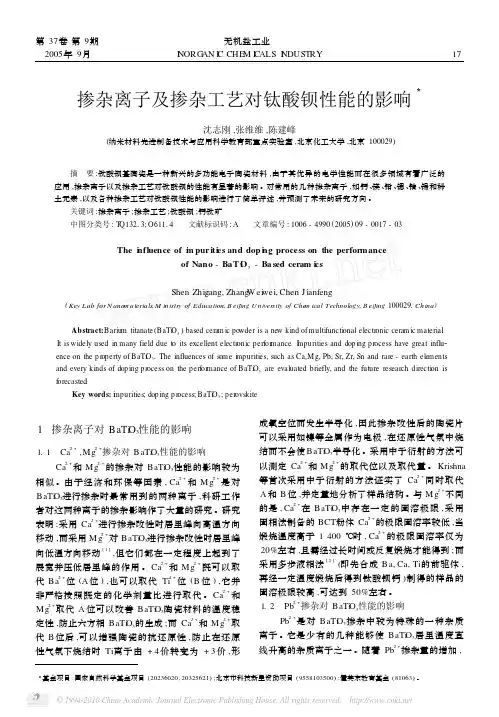

离子液体[EMIM]Br-AlCl3中恒电流沉积铝赵海;徐联宾;陈建峰;张鹏远【摘要】在磁力搅拌下,采用离子液体[EMIM]Br-AlCl3作为电解液并测其电导率,在不锈钢片上利用恒电流法电沉积铝,研究在AlCl3/[EMIM]Br摩尔比为2׃1的离子液体中铝的电沉积速率、电流效率和阴极表面形貌的影响因素。

采用扫描电子显微镜(SEM)分析沉积铝层的表面形态,采用X射线能谱仪(EDS)测试沉积铝的纯度。

结果表明:离子液体[EMIM]Br-AlCl3的电导率随着温度的上升而增大,符合Arrhenius 公式。

电流密度,温度、搅拌速率和沉积时间均影响铝的沉积速率、电流效率和表面形貌。

在电流密度为20mA/cm2,温度为40℃,搅拌速率为700r/min,时间为60min 的条件下,所得铝沉积层连续、致密、附着性好、颗粒状且粒径小;电流效率维持在80%以上,阴极铝层纯度达96%,其中少量的氧来自铝的氧化。

【期刊名称】《中国有色金属学报》【年(卷),期】2012(000)009【总页数】10页(P2682-2691)【关键词】磁力搅拌;离子液体;恒电流;沉积速率;电流效率【作者】赵海;徐联宾;陈建峰;张鹏远【作者单位】北京化工大学教育部超重力工程技术研究中心,北京 100029;北京化工大学教育部超重力工程技术研究中心,北京 100029;北京化工大学教育部超重力工程技术研究中心,北京 100029;北京化工大学教育部超重力工程技术研究中心,北京 100029【正文语种】中文【中图分类】O646.5铝是地壳中含量最丰富的金属元素,具有耐腐蚀、抗氧化的性能,因此采用铝镀层的复合材料具有较好防腐效果。

近年来,随着国内外市场对铝的需求量不断增加,如何更有效地回收和精炼铝成为铝电解领域的研究热点。

常规的铝电解是采用高温电解法[1]和Hall-Héroult法[2],这些方法虽然产量高,但是电解温度高达850~900℃,存在高能耗、高污染等缺点。

首页欢迎访问化学工程学院网站!科学研究科研概况团队与研究方向项目与合作基地建设成果转化科研团队与研究方向时间:2012-05-17经过六十余年的发展,学院内部形成了“化工过程强化科学与技术”、“新材料分子设计与产品工程”、“环境能源催化”、“煤基化学品与清洁能源”、“环境科学与工程”等五大特色科学研究领域,构建了“基础研究-->技术创新-->工程化应用”三位一体的化工创新研究体系,下辖二十多个专业科研团队,并与校内外相关学科领域的专家组成了多个交叉学科创新团队,形成了“团队合作、协同创新、敢为人先、服务社会”的团队创新文化。

以下为主要团队情况简介(排名不分先后):传质与分离工程团队主要成员:张卫东、李群生、任钟旗、金君素、孙巍、刘君腾、张泽廷研究方向:化工传质分离强化技术和工艺、固定界面的膜分离新技术及其传质强化、膜反应分离耦合技术及过程强化、面向非均相分离过程PTFE膜开发及应用、高效化工传质分离设备设计混合反应器工程团队主要成员:高正明、包雨云、黄雄斌、马鑫、李志鹏、蔡子琪研究方向:复杂流体混合与传递、计算流体力学环境能源催化团队主要成员:陈标华、季生福、李建伟、李英霞、刘辉、朱吉钦、黄崇品、雷志刚、张润铎、张傑、银凤翔、梁鑫研究方向:工业催化(新型分子筛催化剂&新型催化材料)、化工废气治理与资源化、化工过程强化及节能技术能源化工团队主要成员:刘振宇、吴卫泽、刘清雅、郑丹星、武向红、纪培军研究方向:煤分级转化联产油/化学品及先进分离技术、燃煤烟气污染控制催化剂与反应工程、煤热解化学反应表达、氧热法电石生产新技术、燃煤烟气净化新技术、煤焦油/煤液化油的分离加工、煤炭选择性氧化制化学品、流体热物性、气体吸收与CO2捕集、能量系统分析与集成化工工艺团队主要成员:屈一新、雍兴跃、王际东、王水、吴慧雄研究方向:材料环境适应性研究、固体废弃物微波处置、化工工艺优化技术超重力工程团队主要成员:陈建峰、邵磊、文利雄、陶霞、郭锴、郭奋、张鹏远、刘晓林、毋伟、乐园、徐联宾、张燚、初广文、王洁欣、付纪文、陈建铭、宋云华、邹海魁、沈志刚、曾晓飞、向阳、赵宏、郑言贞、黄燕、孙宝昌研究方向:超重力反应强化、超重力分离强化、超重力法制备纳米材料与药物、纳米材料应用技术绿色化学工艺团队主要成员:王子镐、李春喜、孟洪、陆颖舟、蒋小川研究方向:过程系统模拟与优化、化工安全工程、离子液体及在化工分离中的应用超临界技术团队主要成员:Neil R. Foster、蒲源、张建军、李佳林研究方向:超临界/亚临界流体技术与应用、功能纳米颗粒可控制备分子材料与模拟团队主要成员:汪文川、曹达鹏、黄世萍、刘志平、张现仁、涂伟霞、程道建研究方向:化工中吸附分离材料的模拟合成与实验制备、表面活性剂与(生物)高分子性能的分子模拟、离子液体的力场开发与分子设计、纳米粒子催化剂的模拟合成与实验制备、生物分子体系结构性能关系研究计算化学团队主要成员:仲崇立、密建国、阳庆元、刘大欢研究方向:应用于环境净化与清洁能源的MOF材料设计与合成、纳微尺度计算方法开发调优研究中心团队主要成员:王健红、张树增、王景德、林冬蔚、周卫平研究方向:重要化工过程实时动态模拟、化工系统工程放大模拟与优化绿色工艺与过程优化团队主要成员:陈晓春、于光认研究方向:过程系统模拟与优化、化工安全工程、离子液体及在化工分离中的应用环境科学团队主要成员:冯流、杨晓进、元炯亮、林爱军、王曙光、卫建军、王雪梅、魏杰研究方向:环境友好催化剂和催化过程研究、纳米薄膜制备和应用技术、持久性污染物风险评价与控制、重金属及有机污染土壤的生物降解与修复、清洁生产与循环经济、环境规划与管理环境工程团队主要成员:李秀金、海热提、余江、胡翔、王京刚、刘研萍、童华、徐仲均、朱保宁、邹德勋、袁海荣、刘志明、何艳峰、李媛、张婷婷研究方向:化工废水处理新技术、水中有毒污染物的降解与净化、化工固体废弃物处理与资源化、生物质废物生物制燃气技术及工程应用、化工尾气污染控制和资源化、污水处理与人工湿地技术2012 版权所有:北京化工大学化学工程学院总访问量:130410。

化工进展Chemical Industry and Engineering Progress2024 年第 43 卷第 1 期微纳尺度气液传质强化油品催化加氢反应王立华,蔡苏杭,江文涛,罗倩,罗勇,陈建峰(北京化工大学教育部超重力工程研究中心,北京 100029)摘要:相比于经典的滴流床加氢技术,液相加氢技术由于其一次性投资成本和运行能耗低,受到了企业界和学术界的广泛关注。

但如何进一步强化氢油相界面的传质速率来提高液相加氢效率,仍是一个重要的难题。

近年来快速发展的微纳尺度气泡或液滴的气液传质强化技术有助于油品催化加氢反应。

本文以微纳气泡为例,首先总结了微纳气泡特点及产生方式,简述了微纳尺度气液传质强化液相加氢过程可行性判别,回顾了微纳尺度气液传质强化在油品液相加氢工艺中的相关研究及工业应用。

最后分析了微纳尺度气液传质强化在油品液相加氢中面临的挑战以及发展方向,即微纳尺度传质与本征反应的匹配、工况条件微纳气泡在反应器中的流动以及含微纳气泡混合物的气液分离等。

关键词:微纳尺度;气泡;加氢;传递过程;过程强化中图分类号:TQ032 文献标志码:A 文章编号:1000-6613(2024)01-0019-15Research progress of micro and nano scale gas-liquid mass transfer tointensify catalytic hydrogenation of oil productsWANG Lihua ,CAI Suhang ,JIANG Wentao ,LUO Qian ,LUO Yong ,CHEN Jianfeng(Research Center of the Ministry of Education for High Gravity Engineering and Technology, Beijing University ofChemical Technology, Beijing 100029, China)Abstract: Compared with the conventional hydrogenation process in trickle bed reactors, liquid-phase hydrogenation with low investment and energy consumption has attracted the attention in industrial and academic community. But how to further intensify the mass transfer rate at the hydrogen-oil interface to improve the efficiency of liquid-phase hydrogenation is still a challenge. In recent years, the gas-liquid mass transfer intensification by micro and nano bubbles or droplets has been rapidly developed, which is helpful for the catalytic hydrogenation of oil products. Taking micro and nano bubbles as an example, this paper firstly summarized the characteristics, and main generation methods of micro and nano bubbles. And the feasibility analysis of micro and nano scale gas-liquid mass transfer to intensify hydrogenation process was briefly described. Current research on the application of micro and nano scale gas-liquid mass transfer intensification in hydrogenation of oil products was reviewed. Finally, the challenges and future research directions of the application of micro and nano scale gas-liquid mass transfer intensification in hydrogenation of oil products were analyzed, including matching the mass transfer rate and intrinsic reaction rate at micro and nano scale, the flow of micro and nano bubbles inside reactor and特约评述DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2023-1627收稿日期:2023-09-14;修改稿日期:2023-11-26。

存档日期:存档编号:

北京化工大学

研究生课程论文

课程名称:超重力技术及应用

课程编号:ChE541

任课教师:邵磊

完成日期:2014年12月28日

专业:化学工程与技术

学号:2014200082

姓名:王晨曦

成绩:_____________

超重力法渣油催化加氢生产轻质油品

摘要

随着原油的重质化、劣质化(硫、氮、金属杂质含量增加),以及环保法规的日益严格,对炼油企业生产清洁油品并做到清洁生产的要求越来越高。

渣油加氢技术在解决这些问题时献出了诸多优点,因此受到人们愈来愈多的关注[1]。

渣油加氢处理主要是脱除杂原子化合物的过程,加氢裂化过程除了脱除杂原子化合物,主要是生产轻质馏分油。

本文针对渣油加氢技术的重要性和应用情况,以及超重力技术的优点,提出了在超重力条件下对渣油催化加氢的构想。

通过分析超重力条件对催化加氢过程中传质的强化,论述了该设想的可行性。

关键词:超重力;渣油;催化加氢

目录

摘要 (I)

1超重力技术简介 (1)

2构想超重力技术应用于渣油催化加氢 (1)

3可行性论述 (2)

4参考文献 (3)

1、超重力技术简介

超重力指的是在比地球重力加速度大得多的环境下物质所受到的力,在化工过程中常通过旋转产生离心力而模拟实现。

超重力工程技术的基本原理[2]是利用超重力条件下多相流体系的独特流动行为,强化相与相之间的相对速度和相互接触,从而实现高效的传质传热过程和化学反应过程。

获取超重力的方式主要是通过转动设备整体或部件形成离心力场,涉及的多相流体系主要包括气-固体系和气-液体系。

在超重力环境下,气体的线速度也可以大幅度提高,同时液体表面张力的作用相对变得微不足道,并且强大的离心力使液体在巨大的剪切力和撞击下被拉伸成极薄的膜、细小的丝和微小的液滴,产生巨大的相间接触面积,使相间(如气-液)传质过程得到高度强化,从而减小扩散阻力,加速相际间的传质速率[3],单位设备体积的生产效率能够提高1~2个数量级,尤其适合生产附加值较高的产品。

2、构想超重力技术应用于渣油催化加氢

渣油催化加氢技术是在高温、高压和催化剂存在的条件下,使渣油和氢气进行催化反应,渣油分子中硫、氮和金属等有害杂质,分别与氢和硫化氢发生反应,生成硫化氢、氨和金属硫化物,同时,渣油中部分较大的分子裂解并加氢,变成分子较小的理想组分。

超重力技术利用强大的离心力场代替了重力场,从而实现了相间传递过程的强化。

由于强大的离心力场的作用,大大提高了反应器中的氢分压,而提高氢分压对渣油加氢催化剂的使用性能有很大的好处,例如可以抑制焦炭生成,减少催化剂表面积炭量,增长催化剂使用寿命等。

基于超重力环境对渣油催化加氢的积极影响,从而提出将超重力技术应用于渣油催化加氢过程。

根据现有的固定床渣油催化加氢工艺流程[4],本文中构想的反应工艺流程图

大致如下:

1.高压分离器

2.低压分离器

3.吸收塔

4.分馏塔物流

图1 超重力渣油加氢处理设想工艺流程

3、可行性论述

渣油中的各种化合物在固体催化剂上的加氢转化过程,均需要反应物流与催化剂接触,反应物分子扩散进入到催化剂孔的内表面,才能实现化学反应。

渣油分子大、粘度高,孔内传质阻力大,扩散速度慢,因此内扩散常常是渣油加氢过程的控制步骤。

在超重力环境下,不同大小分子间的分子扩散和相间的传质过程均比常规重力场下的要快的多,气-液、液-液、液-固两相在比地球重力场大数百倍至数千倍的超重力环境下的多孔介质或孔道中产生流动接触,巨大的剪切力将液体撕裂成微米至纳米级的液膜、液丝和液滴,产生巨大的和快速更新的相界面,使相间传质速率比传统的塔器提高,微观混合和传质过程得到极大的强化[5]。

超重力所带来的特殊环境条件能够很好地适用于渣油催化加氢,并极大地强化了其过程,所以从理论上来说,超重力技术应用于渣油催化加氢过程是完全可行的。

4、参考文献

[1] 沈本贤等.石油炼制工艺学[M].中国石化出版社,2012:314.

[2] 陈建峰等.超重力技术及应用[M].化学工业出版社,2003.

[3]马空军,贾殿赠,包文忠等.超声场作用下的强化传质研究进展[J].化工进

展,2010,29(1):11-16,33.

[4] 沈本贤等.石油炼制工艺学[M].中国石化出版社,2012:316-317.

[5] 宁方尧.超重力传递机理初探[J].环境污染治理技术设备,2005年第五期.。