龙门山断裂带上的历史地震———重读《四川地震资料汇编》

- 格式:doc

- 大小:17.99 KB

- 文档页数:9

2023/039(12):3817 3832ActaPetrologicaSinica 岩石学报doi:10.18654/1000 0569/2023.12.17张蕾,李海兵,孙知明等.2023.龙门山汶川 茂县断裂带的岩石磁学特征及其地震作用的指示意义.岩石学报,39(12):3817-3832,doi:10.18654/1000-0569/2023.12.17龙门山汶川 茂县断裂带的岩石磁学特征及其地震作用的指示意义张蕾1,2,3 李海兵1,2,3 孙知明4 葛成隆1 叶小舟4 曹勇4 郑勇1,2,3ZHANGLei1,2,3,LIHaiBing1,2,3 ,SUNZhiMing4,GEChengLong1,YEXiaoZhou4,CAOYong4andZHENGYong1,2,31 中国地质科学院地质研究所,自然资源部大陆动力学重点实验室,北京 1000372 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州),广州 5114583 江苏东海大陆深孔地壳活动国家野外科学观测研究站,连云港 2223004 中国地质科学院地质力学研究所,自然资源部古地磁与古构造重建重点实验室,北京 1000811 MNRKeyLaboratoryofContinentalDynamics,InstituteofGeology,ChineseAcademyofGeologicalSciences,Beijing100037,China2 SouthernMarineScienceandEngineeringGuangdongLaboratory(Guangzhou),Guangzhou511458,China3 JiangsuDonghaiContinentalDeepBoreholeCrustalActivityNationalObservationandResearchStation,Lianyungang222300,China4 MNRKeyLaboratoryofPaleomagnetismandTectonicReconstruction,InstituteofGeomechanics,ChineseAcademyofGeologicalSciences,Beijing100081,China2023 08 01收稿,2023 11 12改回ZhangL,LiHB,SunZM,GeCL,YeXZ,CaoYandZhengY 2023 RockmagneticcharacteristicsoftheWenchuan MaoxianfaultzoneoftheLongmenShanfaultanditsearthquakefaultingcharacteristics.ActaPetrologicaSinica,39(12):3817-3832,doi:10.18654/1000 0569/2023.12.17Abstract TheWenchuan MaoxianFaultZone(WMFZ),theboundaryfaultbetweentheSongpan GanzifoldzoneandtheLongmenShanFaultZone(LSFZ),didnotruptureduringthe2008MW7 9Wenchuanearthquake Furthermore,therewerenorecordsfortheexistenceoftheformerlargemagnitudeearthquakeshadbeenfoundinthisfaultzone TheseproblemshinderprogressinunderstandingboththeearthquakemechanismoftheWenchuanearthquakeandtheformationandevolutionoftheLSFZ Therefore,thefaultingenvironmentoftheWMFZiscrucialinunderstandingtheearthquakemechanismoftheLSFZ Rockmagneticstudyoffaultrockscaneffectivelyrevealthephysicalandchemicalenvironmentofthefaults Here,wecarriedoutrockmagneticanalysescombinedwithmicrostructuralandgeochemicalanalysesoffaultrocksandwallrocksfromthenorthernWMFZ Thehighestmagneticsusceptibilityvaluesoffaultgougeandbrecciaareabout30and15timesofthatofthewallrocks,respectively Rockmagneticanalysisresultsindicatethatthemagneticmineralsinthefaultgougearepyrrhotite,goethitetogetherwithsomemagnetite,whilethoseinthefaultbrecciaarepyrrhotiteandgoethite Thehightemperatureoffrictionalheatingandfluidsinducedthermaldecompositionofparamagneticminerals,formingpyrrhotiteandmagnetitetoalesserextent,andthuscontributingtoahighermagneticsusceptibilityvaluesofthefaultgouge Highermagneticsusceptibilityvaluesoffaultbrecciaresultsfromthenewly formedpyrrhotitebyreductivelow temperaturehydrothermalfluidswithlargeamountsofsulfur Goethiterevealsthepresenceofreductivelow temperaturehydrothermalfluidsafteranearthquake Thehighmagneticsusceptibilityvaluesoffaultrocksandthenewly formedmagnetiteindicatethatlargeearthquakeswithfrictionalheating(>500℃)didhaveoccurredalongtheWMFZinthepasttime,andthisfaultkeptinareductiveenvironmentwithlow temperaturehydrothermalfluidsthatcontainhighsulfurduringandaftertheearthquakesKeywords Faultgouge;Rockmagnetism;Faultingenlivenment;Largeearthquake;Wenchuan Maoxianfaultzone本文受国家自然科学基金项目(41830217、42172262、42072240、41972229)、中国地质调查项目(DD20221630)和南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)人才团队引进重大专项(GML2019ZD0201)联合资助.第一作者简介:张蕾,女,1988年生,博士,副研究员,主要从事岩石磁学及断裂作用研究,E mail:zhanglei881102@126.com通讯作者:李海兵,男,1966年生,博士,研究员,主要从事构造地质学及活动构造研究,E mail:lihaibing06@163.com摘 要 汶川 茂县断裂带是龙门山后山断裂,是松潘 甘孜褶皱带与龙门山断裂带之间的边界断层,然而,在2008年MW7 9级汶川大地震中并没有发生破裂。

四川地震与龙门山地震断裂带龙门山地震断裂带,它绵延长约500公里,宽达70公里,规模巨大,沿着四川盆地西北缘底部切过,位置十分特殊,地壳厚度在此陡然变化,在其以西为60~70km,以东则在50km以下。

它的东部仅100公里外就是人口密集、工业发达的成都平原地区和大城市群。

四川省地形图历史上,它并不安分,有过多期活动。

1657年4月21日,爆发有记录以来最大的6.2级地震。

据地震学者考证,此后300多年间,这条断裂带再未发生过超过6级的强震(统计数据未来源于国家地震局)。

龙门山断裂带是由3条大断裂构成,自西向东分别是龙门山后山断裂,龙门山主中央断裂,龙门山主边界断裂。

后山断裂为一逆冲断裂,2008.5.11大地震受灾的汶川、茂汶即分布在其上,同时它还是1657年大震发生的区域。

此次受灾的北川落在主中央断裂上,它属于逆—走滑断裂。

同样受灾的都江堰市落在主边界断裂上,属于逆冲断裂。

芦山县境内有4条南北向断裂带形成原因两亿年前,随着印度板块不断向北推进,并向欧亚板块下插入,青藏高原开始上升。

随后,喜马拉雅山脉诞生了。

而与此同时出现的还有位于青藏高原边缘的那些地质断裂带。

首先要了解山是怎么形成的。

山就是由于地块受到挤压,而隆起生成的。

那么一方面,挤压使得隆起成山,另外挤压的后果使地下产生断裂,这是孪生的关系。

像这样的地质断裂带,在我国有大约20多条,并且大部分以青藏高原为核心。

在青藏高原的内部,以及青藏高原相互作用的周边块体的边界上,都有地质断裂带。

而其中最具代表性的就是位于青藏高原与四川盆地之间的这条南北断裂带。

这个带在宁夏、甘肃、四川一直到云南这个地方,恰好形成了一个南北走向的一个很宽的,它不是一个单一的断裂带,是若干个断裂带都在这个地方有一个共同的特点:有的是拐弯,有的是属于相互作用的,正好是南北这一个带。

这条地质断裂带又叫做南北地震带。

地震学家们之所以这么称呼它,是因为这里是我国地震的多发区。

南北地震带主要是指地震活动有一个特点,地震频度比较高,在一些局部的地方强度比较大。

映秀-北川断裂2008年5月12日14时28分,在龙门山发生了8. 0级特大地震。

此次地震不仅在震中区及其附近地区造成灾难性的破坏,而且在四川省和邻近省市大范围造成破坏,其影响更是波及到全国绝大部分地区乃至境外,是新中国建立以来我国大陆发生的破坏性最为严重的地震之一。

汶川大地震发震断裂为龙门山断裂带的中央主断裂-映秀-北川断裂。

1映秀-北川断裂概况1.1地质背景映秀-北川断裂所在的龙门山是青藏高原东缘边界山脉,北起广元,南至天全,长约500 km,宽约30 km,呈北东-南西向展布,北东与大巴山相交,南西被鲜水河断裂相截。

龙门山式构造由一系列大致平行的叠瓦状冲断带构成,具典型的逆冲推覆构造特征,具有前展式发育模式,自西向东发育汉川-茂汉断裂、映秀-北川断裂和彭县一灌县断裂。

由于该地区地质过程仍处于活动状态,变形显著,露头极好,地貌和水系是青藏高原隆升过程的地质纪录,因此龙门山不仅是研究青藏高原与周边盆地动力学(盆原动力学)的典型地区,而且是验证青藏高原是以地壳加厚还是左行挤出来吸收印亚大陆碰撞后印度大陆向北挤入作用的关键部位,同时也是研究青藏高原东缘活动断层和潜在的地震灾害的关键地区。

2映秀-北川断裂特点及影响2.1映秀-北川断裂的断层类型、地表破裂、变形特征及活动方式龙门山映秀-北川断裂属于逆冲一走滑型地震。

结果表明映秀-北川断裂的地表破裂带从映秀向北东延伸达180- 190 km,走向介于NE30°-50°之间,倾向北西,地表平均垂向断距为2.9 m,平均水平断距为3.1 m;地表最大错动量的地点位于北川县擂鼓镇,垂直断错为6.2士0.1 m,水平断错为6.8士0.2 m,逆冲分量与右行走滑分量的比值为3:1-1:1,表明该断裂以逆冲-右行走滑为特点,逆冲运动分量略大于或等于右行走滑运动分量。

根据近南北向的分段断裂可将映秀-北川断层的地表破裂带划分为两个高值区和两个低值区,其中两个高值区分别位于南段的映秀-虹口一带和中北段的擂鼓-北川县城-邓家坝一带。

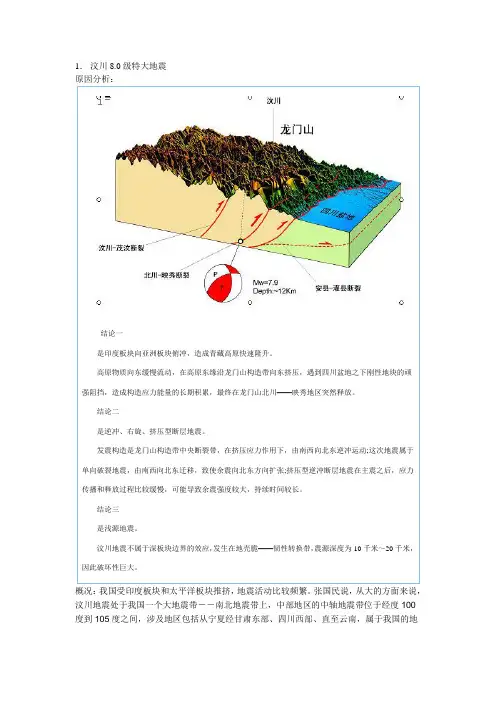

1.汶川8.0级特大地震原因分析:结论一是印度板块向亚洲板块俯冲,造成青藏高原快速隆升。

高原物质向东缓慢流动,在高原东缘沿龙门山构造带向东挤压,遇到四川盆地之下刚性地块的顽强阻挡,造成构造应力能量的长期积累,最终在龙门山北川——映秀地区突然释放。

结论二是逆冲、右旋、挤压型断层地震。

发震构造是龙门山构造带中央断裂带,在挤压应力作用下,由南西向北东逆冲运动;这次地震属于单向破裂地震,由南西向北东迁移,致使余震向北东方向扩张;挤压型逆冲断层地震在主震之后,应力传播和释放过程比较缓慢,可能导致余震强度较大,持续时间较长。

结论三是浅源地震。

汶川地震不属于深板块边界的效应,发生在地壳脆——韧性转换带,震源深度为10千米~20千米,因此破坏性巨大。

概况:我国受印度板块和太平洋板块推挤,地震活动比较频繁。

张国民说,从大的方面来说,汶川地震处于我国一个大地震带--南北地震带上,中部地区的中轴地震带位于经度100度到105度之间,涉及地区包括从宁夏经甘肃东部、四川西部、直至云南,属于我国的地震密集带。

从小的方面说,汶川又在四川的龙门山地震带上。

因此,这里发生地震的几率较高。

在地震学中,一般发生的震级越高,其破坏力度越大。

这次汶川地震7.8级,其震中地区的破坏力度在10度左右,会造成房倒屋塌、地质滑坡和地面裂缝等灾害。

由于一般地震不可能一次释放所有能量,因此四川周边地区有可能发生余震。

自从三峡建成后发生了很多地质灾害这次地震具体的发生机制一开始主要是挤压,到地震快结束时可能还有走滑的能量释放。

四川地区很长时间内没有发生强烈地震了,用业内的话说叫缺震,就是强震缺失,按照历史的经验,缺的时间越长,将来发生(强震)的可能性越大。

虽然龙门山地区看上去构造活动不强,但是可能是处在应力的蓄积过程中,蓄积到了一定程度,地壳就会破裂,从而发生地震。

2./newshtml/20101120/20101120150507452.html深圳地震与深圳断裂带有关,该断裂带活动性向海外增加,向内陆减弱。

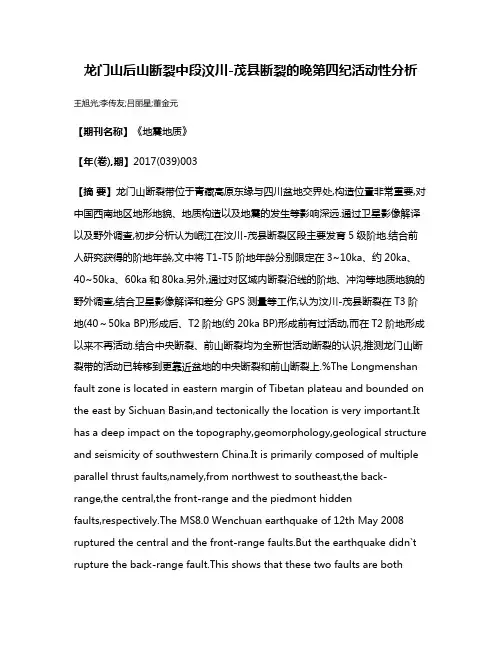

龙门山后山断裂中段汶川-茂县断裂的晚第四纪活动性分析王旭光;李传友;吕丽星;董金元【期刊名称】《地震地质》【年(卷),期】2017(039)003【摘要】龙门山断裂带位于青藏高原东缘与四川盆地交界处,构造位置非常重要,对中国西南地区地形地貌、地质构造以及地震的发生等影响深远.通过卫星影像解译以及野外调查,初步分析认为岷江在汶川-茂县断裂区段主要发育5级阶地.结合前人研究获得的阶地年龄,文中将T1-T5阶地年龄分别限定在3~10ka、约20ka、40~50ka、60ka和80ka.另外,通过对区域内断裂沿线的阶地、冲沟等地质地貌的野外调查,结合卫星影像解译和差分GPS测量等工作,认为汶川-茂县断裂在T3阶地(40~50ka BP)形成后、T2阶地(约20ka BP)形成前有过活动,而在T2阶地形成以来不再活动.结合中央断裂、前山断裂均为全新世活动断裂的认识,推测龙门山断裂带的活动已转移到更靠近盆地的中央断裂和前山断裂上.%The Longmenshan fault zone is located in eastern margin of Tibetan plateau and bounded on the east by Sichuan Basin,and tectonically the location is very important.It has a deep impact on the topography,geomorphology,geological structure and seismicity of southwestern China.It is primarily composed of multiple parallel thrust faults,namely,from northwest to southeast,the back-range,the central,the front-range and the piedmont hiddenfaults,respectively.The MS8.0 Wenchuan earthquake of 12th May 2008 ruptured the central and the front-range faults.But the earthquake didn`t rupture the back-range fault.This shows that these two faults are bothactive in Holocene.But until now,we don`t know exactly the activity of the back-range fault.The back-range fault consists of the Pingwu-Qingchuan Fault,the Wenchuan-Maoxian Fault and the Gengda-LongdongFault.Through satellite image(Google Earth)interpretation,combining with field investigation,we preliminarily found out that five steps of alluvial platforms or terraces have been developed in Minjiang region along the Wenchuan-Maoxian Fault.T1 and T2 terraces are more continuous thanT3,T4 and T5 bining with the previous work,we discuss the formation ages of the terraces and conclude,analyze and summarize the existing researches about the terraces of Minjiang River.We constrain the ages of T1,T2,T3,T4 and T5 surfaces to 3~10ka BP,~20ka BP,40~50ka BP,60ka BP and 80ka BP,bining with geomorphologic structural interpretation,measurements of the cross sections of the terraces by differential GPS and detailed site visits including terraces,gullies and other geologic landforms along the fault,we have reason to consider that the Wenchuan-Maoxian Fault was active between the formation age of T3 and T2 terrace,but inactive since T2 terrace formed.Its latest active period should be the middle and late time of late Pleistocene,and there is no activity since the bining with the knowledge that the central and the front-range faults are both Quaternary active faults,the activity of Longmenshan fault zone should have shifted to the central and the front-range faults which are closer to the basin,this indicates that the Longmenshan thrust belt fits the "Piggyback Type" to some extent.【总页数】15页(P572-586)【作者】王旭光;李传友;吕丽星;董金元【作者单位】中国地震局地质研究所,活动构造与火山重点实验室 100029;中国地震局地质研究所,活动构造与火山重点实验室 100029;中国地震局地质研究所,活动构造与火山重点实验室 100029;中国地震局地质研究所,活动构造与火山重点实验室 100029【正文语种】中文【中图分类】P315.2【相关文献】1.龙门山中段中央断裂和前山断裂的晚新生代垂向活动性差异及其构造意义 [J], 谭锡斌;徐锡伟;李元希;袁仁茂;于贵华;许冲2.龙门山断裂带西南段晚第四纪活动性调查与分析 [J], 张岳桥;李海龙3.龙门山前山断裂北段晚第四纪活动性研究 [J], 陈立春;陈杰;刘进峰;李峰;杨晓平;冉勇康4.龙门山断裂带晚第四纪活动性分段的初步研究 [J], 陈国光;计凤桔;周荣军;徐杰;周本刚;黎小刚;叶友青5.龙门山中段后山断裂带晚第四纪运动特征 [J], 唐方头;邓志辉;梁小华;蒋浦因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

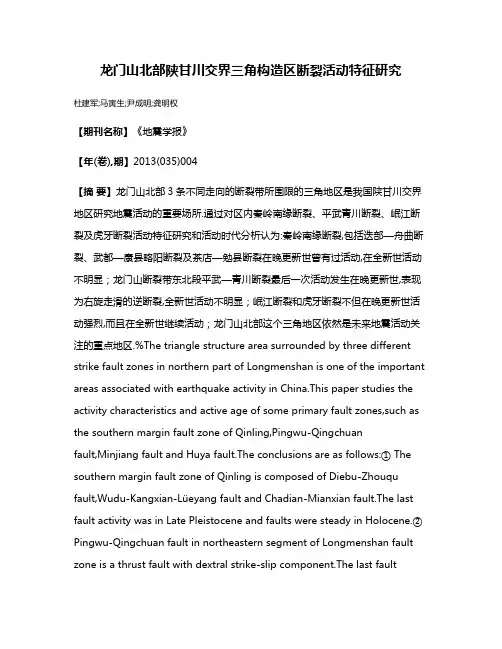

龙门山北部陕甘川交界三角构造区断裂活动特征研究杜建军;马寅生;尹成明;龚明权【期刊名称】《地震学报》【年(卷),期】2013(035)004【摘要】龙门山北部3条不同走向的断裂带所围限的三角地区是我国陕甘川交界地区研究地震活动的重要场所.通过对区内秦岭南缘断裂、平武青川断裂、岷江断裂及虎牙断裂活动特征研究和活动时代分析认为:秦岭南缘断裂,包括迭部—舟曲断裂、武都—康县略阳断裂及茶店—勉县断裂在晚更新世曾有过活动,在全新世活动不明显;龙门山断裂带东北段平武—青川断裂最后一次活动发生在晚更新世,表现为右旋走滑的逆断裂,全新世活动不明显;岷江断裂和虎牙断裂不但在晚更新世活动强烈,而且在全新世继续活动;龙门山北部这个三角地区依然是未来地震活动关注的重点地区.%The triangle structure area surrounded by three different strike fault zones in northern part of Longmenshan is one of the important areas associated with earthquake activity in China.This paper studies the activity characteristics and active age of some primary fault zones,such as the southern margin fault zone of Qinling,Pingwu-Qingchuanfault,Minjiang fault and Huya fault.The conclusions are as follows:① The southern margin fault zone of Qinling is composed of Diebu-Zhouqu fault,Wudu-Kangxian-Lüeyang fau lt and Chadian-Mianxian fault.The last fault activity was in Late Pleistocene and faults were steady in Holocene.② Pingwu-Qingchuan fault in northeastern segment of Longmenshan fault zone is a thrust fault with dextral strike-slip component.The last faultactivity was in Late Pleistocene and steady in Holocene.③ Minjiang fault and Huya fault were strongly active from Pleistocene to Holocene.④ This area is still one of important areas for studying earthquake activity in the future.【总页数】14页(P520-533)【作者】杜建军;马寅生;尹成明;龚明权【作者单位】国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室中国北京100081 ;中国地质科学院地质力学研究所中国北京100081;国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室中国北京100081 ;中国地质科学院地质力学研究所中国北京100081;国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室中国北京100081 ;中国地质科学院地质力学研究所中国北京100081;国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室中国北京100081 ;中国地质科学院地质力学研究所中国北京100081【正文语种】中文【中图分类】P315.2【相关文献】1.陕甘川毗邻十二方协作区发展战略研究:我国腹部富有开发潜力的“金三角”地带——陕甘邻十二方经济区简介 [J], 许书真2.龙门山断裂活动和川西高原隆升历史的裂变径迹测年 [J], 杨农;张岳桥3.陕甘宁交界地区地壳S波Q值成像特征研究 [J], 邱玉荣;杨宜海;邵辉成;张恩会4.陕甘宁交界地区地壳S波Q值成像特征研究 [J], 邱玉荣;杨宜海;邵辉成;张恩会5.甘雨稻坪村陕甘川交界地的独特存在 [J], 史英;史英静(图)因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

排序(从上到下为顺序)2008年5月-四川省汶川县发生里氏8.0级地震. 印度洋板块向亚欧板块俯冲,造成青藏高原快速隆升导致地震。

高原物质向东缓慢流动,在高原东缘沿龙门山构造带向东挤压,遇到四川盆地之下刚性地块的顽强阻挡,造成构造应力能量的长期积累,最终在龙门山北川—映秀地区突然释放。

逆冲、右旋、挤压型断层地震。

四川特大地震发生在地壳脆—韧性转换带,震源深度为10千米—20千米,与地表近,持续时间较长,因此破坏性巨大,影响强烈。

1973年2月6日,在四川省甘孜藏族自治州境内的炉霍县发生了7.9极地震,甘孜、道孚、色达、新龙、壤塘等县受到不同程度的破坏。

这次地震发生在川西印支期的甘孜-阿坝褶邹带内的炉霍-道孚断裂带上。

断裂带呈北50o西方向展布,沿断裂带有中、基性岩侵入,具有深断裂特征。

断裂带上新构造活动十分显著,沿此断裂带历史上曾发生过多次强震。

1976年7月-河北省唐山市发生地震,震级达到7.8级,死亡24.2万人,为20世纪世界上人员伤亡最大的地震。

唐山地震的孕震过程是复杂的,其前兆机制可能是多种因素的联合作用,包括岩石膨胀、断层蠕滑、物质上涌或迁移等。

1970年1月5日,在云南省通海、峨山间发生了7.7级的强烈地震,死亡人数15,621人,使通海、建水、峨山、华宁、玉溪一带人民的生命财产遭到了严重损失。

本区地形、地质条件十分复杂,盆地、山区、河谷相间出现。

断裂构造纵横交错,其中以北西向和北东向断裂最为发育,南北向和东西向断裂次之。

这次地震既发生在北西向的曲江断裂上。

通海地震的烈度分布与曲江断裂的位置密切相关,总的趋势是离曲江断裂越近,烈度越高,震害越重。

极震区沿曲江断裂呈北西向狭长条带展布于曲江河谷,长轴长约52公里。

震区居民点多为砖柱承重的砖墙结构、土坯墙结构和木架结构的房屋。

在极震区,房屋基本倒毁。

1988年11月-云南省澜沧、耿马发生地震,震级7.6级/7.2级,死亡人数为743人,波及范围:云南省澜沧、耿马县。

龙门山山前彭州隐伏断裂高分辨率地震反射剖面刘保金;张先康;酆少英;赵成彬;姬计法;石金虎;袁洪克【期刊名称】《地球物理学报》【年(卷),期】2009(052)002【摘要】彭州断裂是龙门山山前一条重要的隐伏断裂.为了调查彭州断裂的位置、性质及其活动性,5·12汶川Ms8.0地震发生后,作者采用可控震源和高精度的地震反射勘探方法,对彭州隐伏断裂进行了高分辨率地震反射成像.本文利用获得的浅层地震剖面资料并结合石油地震反射剖面,给出了彭州断裂的空间展布特征以及断裂两侧的新生代地层厚度.结果表明,彭州断裂为一条走向NE、倾向NW、倾角约为58°~62°的逆断层,该断层向上错断了第四纪沉积层,具有明显的第四纪活动,向下大约在深度8~10 km左右收敛到向西缓倾的滑脱面之上.研究结果为评价断裂的活动性和灾后重建提供了地震学证据.【总页数】9页(P538-546)【作者】刘保金;张先康;酆少英;赵成彬;姬计法;石金虎;袁洪克【作者单位】中国地震局地球物理勘探中心,郑州,450002;中国地震局地球物理勘探中心,郑州,450002;中国地震局地球物理勘探中心,郑州,450002;中国地震局地球物理勘探中心,郑州,450002;中国地震局地球物理勘探中心,郑州,450002;中国地震局地球物理勘探中心,郑州,450002;中国地震局地球物理勘探中心,郑州,450002【正文语种】中文【中图分类】P315【相关文献】1.PROMAX在龙门山山前-华蓥山山前地震大剖面处理解释中的应用 [J], 刘微;李楠;屠志慧2.地质构造复杂地区山前隐伏断裂的地震反射和折射联合探测 [J], 王冉;赵成彬3.浅地震反射剖面揭示地震小区划覆盖层厚度及隐伏断裂——以九江芳兰规划区为例 [J], 林松;蔡永建;雷东宁;王秋良;杨钢4.宁夏吴忠地区北部的浅部结构和隐伏断裂——地震反射剖面结果 [J], 李倩;姬计法;焦德成;谭雅丽;花鑫升;酆少英;刘增祺;郭新景5.宁夏吴忠地区北部的浅部结构和隐伏断裂——地震反射剖面结果 [J], 李倩;姬计法;焦德成;谭雅丽;花鑫升;酆少英;刘增祺;郭新景;因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

龙门山地震带的地质背景与汶川地震的地表破裂李勇;何玉林;陈浩;乔宝成;马博琳;黄润秋;周荣军;Alexander L.DENSMORE ;Michael A.ELLIS;闫亮;董顺利;Nicholas RICHARDSON;张毅【期刊名称】《工程地质学报》【年(卷),期】2009(17)1【摘要】龙门山位于青藏高原与扬子地台之间,系由一系列大致平行的叠瓦状冲断带构成,自西向东发育汶川-茂汶断裂、映秀-北川断裂和彭县-灌县断裂,并将龙门山划分为3个构造地层带,分别为变形变质构造地层带(主要由志留系-泥盆系浅变质岩和前寒武系杂岩构成)、变形变位构造地层带(主要由上古生界-三叠系沉积岩构成)、变形构造地层带(主要由侏罗系至第三系红层和第四纪松散堆积构成). 龙门山断裂带属地震危险区,3条主干断裂皆具备发生7级左右地震的能力,其中映秀-北川断裂是引发地震的最主要断层,据对彭县-灌县断裂青石坪探槽场地的研究结果表明,在该断裂带上最晚的一次强震发生在930±40a.B.P.左右,据此,可以初步判定,这3条主干断裂的单条断裂上的强震复发间隔至少应在1000a左右,表明龙门山构造带及其内部断裂属于地震活动频度低但具有发生超强地震的潜在危险的特殊断裂,以逆冲-右行走滑为其主要运动方式.汶川地震属于逆冲-走滑型的地震,地表破裂分布于映秀-北川断裂带和彭县-灌县断裂带上.根据近南北向的断裂(小鱼洞断层、擂鼓断层和邓家坝断层)和地表断距可将映秀-北川断层的地表破裂带划分为两个高值区和两个低值区,两个高值区分别位于南段的映秀-虹口一带和位于中北段的擂鼓-北川县城-邓家坝一带;两个低值区分别位于中南段的白水河-茶坪一带和北段的北川黄家坝至平武石坎子一带,两个高值区分别与小鱼洞断层和擂鼓断层相关.根据保存于破裂面上的擦痕,可将该地震破裂过程划分为两个阶段,早期为逆冲作用,晚期为斜向走滑作用,其与地壳增厚构造模式和侧向挤出摸式在青藏高原东缘的推论具有不吻合性.鉴于龙门山的表层运动速率与深部构造运动速率具有不一致性,初步探讨了龙门山地区的地表过程与下地壳流之间的地质动力模型,认为下地壳物质在龙门山近垂向挤出和垂向运动,从而造成导致龙门山向东的逆冲运动、龙门山构造带抬升和汶川特大地震.在此基础上,根据汶川地震所引发的地质灾害,对地震灾后重建提出了的几点建议.【总页数】16页(P3-18)【作者】李勇;何玉林;陈浩;乔宝成;马博琳;黄润秋;周荣军;AlexanderL.DENSMORE ;Michael A.ELLIS;闫亮;董顺利;Nicholas RICHARDSON;张毅【作者单位】成都理工大学地质灾害防治国家重点实验室、油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都,610059;成都理工大学地质灾害防治国家重点实验室、油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都,610059;四川省地震局工程地震研究院,成都,610041;成都理工大学地质灾害防治国家重点实验室、油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都,610059;成都理工大学地质灾害防治国家重点实验室、油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都,610059;成都理工大学地质灾害防治国家重点实验室、油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都,610059;成都理工大学地质灾害防治国家重点实验室、油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都,610059;四川省地震局工程地震研究院,成都,610041;Institute of Hazard and Risk Research and Department of Geography, Durham University, Durham, UK;Center for Earthquake Research and Information, University of Memphis, Memphis, Tennessee, USA;成都理工大学地质灾害防治国家重点实验室、油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都,610059;成都理工大学地质灾害防治国家重点实验室、油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都,610059;Department,of,Earth,Science,Swiss,Federal,Institute,of,Technolog y,Zurich,Switzerland;成都理工大学地质灾害防治国家重点实验室、油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都,610059【正文语种】中文【中图分类】P54【相关文献】1.逆断层型地震地表破裂带滑动矢量计算方法探讨——以汶川地震为例 [J], 李涛;陈杰;黄明达;余松2.龙门山小鱼洞断裂在汶川地震中的地表破裂及地质意义 [J], 李勇;M.A.Ellis;何玉林;陈浩;马博琳;黄润秋;A.L.Densmore;周荣军;闫亮;张毅;N.Richardson;董顺利;乔宝成3.汶川地震映秀-北川地表破裂带虹口乡段精细填图、位移特征和地震构造分析 [J], 刘静;孙杰;张智慧;文力;邢秀臣;胡古月;许强4.汶川地震小鱼洞破裂带与北川地区地表变形构造探讨 [J], 张中白5.龙门山后山断裂汶川MS8.0地震地表破裂带 [J], 江娃利;谢新生因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

龙门山断裂带地壳精细结构与汶川地震发震机理雷建设;赵大鹏;苏金蓉;张光伟;李凤【期刊名称】《地球物理学报》【年(卷),期】2009(052)002【摘要】利用2001年1月至2008年6月四川固定地震台网和临时地震台站记录到的大量P波到时资料,反演了龙门山断裂带及周边地区的地壳精细三维P波速度模型.结果表明,汶川主震以北和以南地区的结构存在较大差异,以北地区的龙门山断裂带具有很强地壳不均匀性,这与该区发生了大量汶川地震的余震相一致.这些结果有意义地改进了前人对龙门山断裂带仅为不同块体过渡带的认识.汶川主震震源区下方存在有明显低波速异常体,表明流体可能存在于龙门山断裂带内.这些流体可能直接影响汶川大震的形成.本文的成像结果为下地壳流沿龙门山断裂带上浸提供了可靠的地震学证据.【总页数】7页(P339-345)【作者】雷建设;赵大鹏;苏金蓉;张光伟;李凤【作者单位】中国地震局地壳应力研究所,北京,100085;日本东北大学地球物理系,仙台,980-8578;四川省地震局,成都,610041;中国地震局地壳应力研究所,北京,100085;河北省地震局,石家庄,050021【正文语种】中文【中图分类】P315【相关文献】1.地壳流变结构控制作用下的龙门山断裂带地震发生机理 [J], 柳畅;石耀霖;朱伯靖;程惠红;杨小林2.2008年汶川8.0级地震的发震构造:沿龙门山断裂带新生的地壳深部断裂 [J], 徐杰;高祥林;周本刚;计凤桔;张进;白玉柱;陈国光3.汶川8.0级地震前龙门山断裂带及邻近区域的震间形变与发震机理 [J], 杜方;闻学泽;苏有锦4.发震构造呈复杂空间关系下相互影响发震的机理研究——以汶川地震为例 [J], 郭安宁;郭增建;张津;赵乘程;张炜超;5.发震构造呈复杂空间关系下相互影响发震的机理研究——以汶川地震为例 [J], 郭安宁;郭增建;张津;赵乘程;张炜超因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

汶川8.0级地震与断层活动性初探

尹荣珍

【期刊名称】《国际地震动态》

【年(卷),期】2008(000)011

【摘要】汶川8.0级特大地震震中位于我国南北地震带中段龙门山断裂。

在南北地震带上(含渭河断块)目前共布设跨断层水准测量场地116处,监控区域为:23.6°~40.0°N,97.2°~110.4°E;所跨行政区域包括宁夏,内蒙古,甘肃,陕西,青海,四川,云南。

控制的主要活动断裂有:①龙门山断裂;②安宁河、则木河断裂;③鲜水河断裂;④青藏块体北缘断裂兰天武地区;⑤青藏块体北缘断裂西海固地区;

【总页数】2页(P18,封2)

【作者】尹荣珍

【作者单位】中国地震应急搜救中心,北京,100049

【正文语种】中文

【中图分类】P315

【相关文献】

1.汶川特大地震后成都盆地内隐伏断层活动性分析 [J], 董顺利;李勇;乔宝成;马博琳;张毅;陈浩;闫亮

2.四川断层活动性分析及汶川、芦山地震活动关联性研究 [J], 岳冲;闫伟;李晓帆;

牛安福;赵静;苑争一

3.汶川地震和九寨沟地震断层作用及动力学过程研究进展——纪念汶川地震十周年

[J], 李海兵;许志琴;马胜利;赵俊猛

4.地震前兆还是其他因素?——与"汶川大地震宽带地震仪短临异常及成因初探"作者商榷 [J], 傅容珊;万柯松;崇加军;薛霆虓

5.汶川大地震宽带地震仪短临异常及成因初探 [J], 胡小刚;郝晓光

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

龙门山冲断带中北段断裂特征及其与汶川地震的关系的开题报告题目:龙门山冲断带中北段断裂特征及其与汶川地震的关系摘要:龙门山冲断带是四川盆地与川西北地区的地质构造分界线,是汶川地震发生的地质背景之一。

本文研究冲断带中北段的断裂特征,对地震活动的影响以及与汶川地震的关系进行探讨。

研究采用露头调查、地质剖面观测、地球物理探测等方法,结合实验室测试,对冲断带中北段的断裂特征进行了全面的分析和研究。

研究结果表明,冲断带中北段存在多条断裂带,其中一些断裂具有显著的活动性和地震危险性。

与汶川地震相关的断裂主要为岷江断裂和龙门山断裂,其活动性强,是该地区地震活动的主要来源。

关键词: 龙门山冲断带;中北段;断裂特征;地震活动;汶川地震Introduction龙门山冲断带是四川盆地与川西北地区的地质构造分界线,是一条重要的地震活动区。

近年来,受到汶川地震的影响,对龙门山冲断带的研究日益受到关注。

本研究旨在对冲断带中北段的断裂特征以及与汶川地震的关系进行探讨。

Methodology本研究采用露头调查、地质剖面观测和地球物理探测等方法,对冲断带中北段的断裂特征进行了全面的研究。

同时,在实验室也对地质样品进行了测试。

Results冲断带中北段存在多条断裂带,包括主要断裂带和次要断裂带。

其中一些断裂具有显著的活动性和地震危险性。

与汶川地震相关的断裂主要为岷江断裂和龙门山断裂,其活动性强,是该地区地震活动的主要来源。

Conclusion通过对冲断带中北段的研究,可以更好地了解该地区的地质构造和地震特征,进一步提高对地震活动的认识。

对于预测未来地震活动和采取有效的防灾减灾措施具有重要意义。

汶川8.0级地震前龙门山断裂带孕震构造运动特征分析平建军;江在森;冯向东;平彩鹏;单连君;王夏【期刊名称】《地震》【年(卷),期】2014(034)001【摘要】根据弹性回跳理论,利用1999至2007年相对中国大陆的三期GPS水平运动速度场资料,着重对每一期跨龙门山断裂带的GPS站点运动速度,在平行龙门山断裂带上的投影速度进行计算,在此基础上,以图示和幂函数拟合方式,分析了龙门山断裂带两侧地面相对运动变形情况.结果显示:汶川8.0级地震前龙门山断裂带两侧地面相对运动出现了右旋剪切运动,且这种右旋剪切运动受阻于龙门山断裂带.这对于识别判定孕震弹性应变能积累变形异常,进而开展地震预测与研究具有积极意义.【总页数】10页(P58-67)【作者】平建军;江在森;冯向东;平彩鹏;单连君;王夏【作者单位】河北省地震局,河北石家庄050021;中国地震局地震预测研究所,北京100036;河北省地震局,河北石家庄050021;河北省地震局,河北石家庄050021;河北省地震局,河北石家庄050021;邢台市地震局,河北邢台 054001【正文语种】中文【中图分类】P315.7【相关文献】1.汶川地震前龙门山断裂带闭锁程度和滑动亏损分布研究 [J], 赵静;江在森;武艳强;刘晓霞;魏文薪;李强2.汶川Ms8.0地震前后龙门山断裂带CO和CH4排气增强 [J], 崔月菊;杜建国;陈杨;刘雷;刘红;易丽;孙凤霞3.龙门山断裂带强度分段特征及汶川地震前后地应力场变化 [J], 王成虎;黄禄渊;杨树新4.汶川、芦山地震前龙门山断裂带地壳形变特征对比分析 [J], 赵静;刘杰;任金卫;江在森;闫伟;岳冲5.汶川M_S8.0级地震前龙门山断裂带地震活动时空特征分析 [J], 傅莺因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

龙门山断裂带与强震嵇少丞2008年5月12日8.0级大地震发生在龙门山断裂带的中北段、今天雅安市芦山县发生的7.0级强震发生在龙门山断裂带的南段。

下面,我就科普一下龙门山断裂带。

在中国地图上有一条由著名地理学家胡焕庸(1901~1998)先生提出的“胡焕庸线”。

这条直线,北起黑龙江爱珲县、西南达云南腾冲,它把中国大陆分成西北和东南两部分,线的东南侧,土地只占整个国土面积的36%,人口却是全国的96%。

线的西北侧,情况恰恰相反。

在四川省的地图中,也有这样一条人口分布疏密的对比线,它就是龙门山脉。

龙门山以东是称之为“天府”的成都平原,“田肥美,民殷富……沃野千里,蓄积饶多,此谓天府。

”龙门山以西是中、高山、极高山和高原的世界,遍布湍急的河流、深切河谷,自然环境注定这里不能像川东一样养活众多的人口,而只能是游牧民的天下。

龙门山是青藏高原东缘边界山脉,横亘于青藏高原和四川盆地之间。

龙门山脉北东-南西向长约500 千米,北西-南东向宽约40~50 千米,从东到西分别是山前冲积平原(海拔约500 米)、高山地貌(海拔2000~5000 米)和高原地貌(海拔4000~5000 米),为当今世界上坡度最陡的高原边界。

龙门山地区的地形坡度比喜马拉雅山南坡的还大,这样的地貌特征本身就说明垂直龙门山方向上水平构造应力分量很大。

前人的野外地质考察和古地磁资料都证明龙门山脉晚新生代以来经受了强烈的右旋斜冲。

但是,横跨龙门山布设的GPS区域观测网在5.12之前的近十年的测量结果却显示基本上没有位移,有些人据此推断龙门山断裂带不是活动地震构造,把该地区从全国强震重点防范区的名单上剔除。

在5.12地震发生在前,当地政府和民众都认为龙门山地区不会有大地震发生,因此也就没有采取任何应对地震灾害的策略与措施,更没有为应对可能的地震灾害而储备救援物资。

事实上,在GPS观测的时间段内,龙门山断裂带处于闭锁状态,并不证明龙门山断裂带是不活动的构造。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。