龙门山地震带地震活动特征的研究

- 格式:pdf

- 大小:487.68 KB

- 文档页数:9

映秀-北川断裂2008年5月12日14时28分,在龙门山发生了8. 0级特大地震。

此次地震不仅在震中区及其附近地区造成灾难性的破坏,而且在四川省和邻近省市大范围造成破坏,其影响更是波及到全国绝大部分地区乃至境外,是新中国建立以来我国大陆发生的破坏性最为严重的地震之一。

汶川大地震发震断裂为龙门山断裂带的中央主断裂-映秀-北川断裂。

1映秀-北川断裂概况1.1地质背景映秀-北川断裂所在的龙门山是青藏高原东缘边界山脉,北起广元,南至天全,长约500 km,宽约30 km,呈北东-南西向展布,北东与大巴山相交,南西被鲜水河断裂相截。

龙门山式构造由一系列大致平行的叠瓦状冲断带构成,具典型的逆冲推覆构造特征,具有前展式发育模式,自西向东发育汉川-茂汉断裂、映秀-北川断裂和彭县一灌县断裂。

由于该地区地质过程仍处于活动状态,变形显著,露头极好,地貌和水系是青藏高原隆升过程的地质纪录,因此龙门山不仅是研究青藏高原与周边盆地动力学(盆原动力学)的典型地区,而且是验证青藏高原是以地壳加厚还是左行挤出来吸收印亚大陆碰撞后印度大陆向北挤入作用的关键部位,同时也是研究青藏高原东缘活动断层和潜在的地震灾害的关键地区。

2映秀-北川断裂特点及影响2.1映秀-北川断裂的断层类型、地表破裂、变形特征及活动方式龙门山映秀-北川断裂属于逆冲一走滑型地震。

结果表明映秀-北川断裂的地表破裂带从映秀向北东延伸达180- 190 km,走向介于NE30°-50°之间,倾向北西,地表平均垂向断距为2.9 m,平均水平断距为3.1 m;地表最大错动量的地点位于北川县擂鼓镇,垂直断错为6.2士0.1 m,水平断错为6.8士0.2 m,逆冲分量与右行走滑分量的比值为3:1-1:1,表明该断裂以逆冲-右行走滑为特点,逆冲运动分量略大于或等于右行走滑运动分量。

根据近南北向的分段断裂可将映秀-北川断层的地表破裂带划分为两个高值区和两个低值区,其中两个高值区分别位于南段的映秀-虹口一带和中北段的擂鼓-北川县城-邓家坝一带。

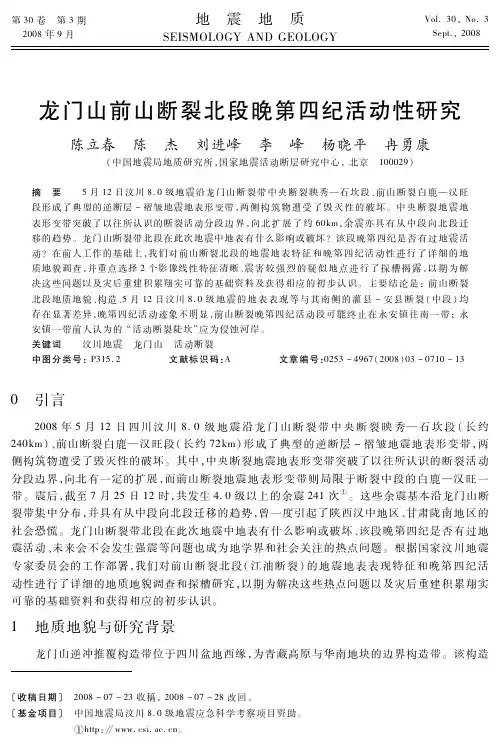

青藏⾼原东缘龙门⼭冲断带与四川盆地的现今构造表现_数字地形和地震活动证据 2007年1⽉地 质 科 学CH I N ESE JOURNAL OF GE OLOGY 42(1):31—44青藏⾼原东缘龙门⼭冲断带与四川盆地的现今构造表现:数字地形和地震活动证据3贾秋鹏1 贾 东1 朱艾斓2 陈⽵新1 胡潜伟1罗 良1 张元元1 李⼀泉1(1.南京⼤学地球科学系南京 210093; 2.中国地震局地质研究所北京 100029)摘 要 龙门⼭冲断带位于四川盆地与青藏⾼原东缘之间,其现今地貌和构造活动表现对于理解青藏⾼原东缘和四川盆地晚新⽣代的演化具有⾮常重要的意义。

已有的认识多数是从“⼭”的⾓度得出的,我们尝试从“盆”这⼀⾓度,利⽤近20年来的地震活动资料和地震反射剖⾯,结合数字⾼程模型(DE M ),通过三维可视化分析软件来探讨四川盆地及龙门⼭的地貌特征和现代构造活动表现。

初步研究结果表明:1)龙门⼭的现今地貌和地震分布具有明显的南北分段性;2)青藏⾼原东缘活动块体边界表现为由龙门⼭南段北东向构造在安县附近转折为岷⼭的南北向构造;3)龙门⼭南段的现代地震活动已深⼊四川盆地内部,形成地壳规模的楔形逆冲构造,地震活动、现代地貌和地震反射剖⾯的证据揭⽰了龙门⼭及四川盆地存在晚新⽣代构造缩短的可能性。

关键词 地震 地形地貌 构造缩短 晚新⽣代 龙门⼭ 四川盆地中图分类号:P542⽂献标识码:A ⽂章编号:0563-5020(2007)01-031-14 3国家⾃然科学基⾦资助项⽬(编号:40372091)。

贾秋鹏,1982年8⽉⽣,硕⼠研究⽣,构造地质学专业。

2006年1⽉15⽇在“构造地质学新理论与新⽅法学术研讨会”上的报告,2006-06-14改回。

青藏⾼原东缘的晚新⽣代变形模式是⽬前⼴泛争议的焦点问题之⼀。

从东向挤出模型(Avouac and Tapponnier,1993)到近年提出的下地壳流动模型(Royden et al .,1997),不同学者对青藏⾼原东缘特别是龙门⼭晚新⽣代的隆起存在着不同的认识(Royden et al .,1997;Clark and Royden,2000;Tapponnier et al .,2001;Kirby et al .,2002,2003;Burchfiel,2003;Clark et al .,2005;李勇等,2005)。

龙门山断裂带地壳形变及应力特征研究地震灾害以其突发性和不可准确预测性给人类生活带来了巨大的影响,2008年的汶川地震对中国人民造成巨大生命和财产损失。

20世纪地震学的最大进展之一是发现地震发生在断层上,随着空间技术的发展,GPS技术能够精确的获取地壳的形变信息,结合地质和地球物理资料,探求强震的孕育、发生以及发展规律,从而最大限度的降低地震的破坏程度。

本文以龙门山断裂带为研究区域,采用汶川地震同震GPS观测数据对该区域的速度场分区进行模拟。

运用平均矩张量技术对龙门山断裂地壳应力应变特征进行分段分析。

结合所构建的断层滑动分布模型,采用coulomb3.3软件<sup>[1,2]</sup>分析汶川地震所触发的库仑应力及对周边断层活动的影响。

论文的主要工作与成果如下:(1)采用多面函数模型,幂函数模型,最小二乘配置模型对所研究区域的速度场分别进行分区拟合,并对上述三种模型的拟合结果进行比较分析,其结论为多面函数模型的拟合效果最佳。

(2)运用Tam 技术<sup>[3]</sup>(平均矩张量技术)结合汶川地震余震震源机制解对研究区域的应力场特征进行分段研究,并与采用多面函数计算的应力场结果进行分析比较,得出利用平均矩张量技术所获得的龙门山断裂应力场分布特征具有一定的可靠性。

其应力场结果表明,汶川地震是一次以逆冲为主,兼少量右旋走滑分量的地震,其主压力P轴方位为NWW,与龙门山构造带应力场方位一致。

(3)通过RPS算法<sup>[4]</sup>(基于粒子群算法的全局最优化)反演龙门山断层滑动速率,利用该滑动速率模型和USGS的滑动分布模型<sup>[5]</sup>在coulomb3.3软件的基础上分别计算上述两个不同断层模型在指定接收断层和断层最优破裂面上所触发的库仑应力,通过对计算结果的比较分析,可得利用该滑动速率模型计算汶川地震所触发的库仑应力具有一定的可行性。

写一篇龙门山及邻区断裂分布及地震前后断裂形态差异的报告,

600字

龙门山及其邻区的断裂分布及地震前后断裂形态差异起着举足轻重的作用。

龙门山及其邻区位于广东省西部,由中海沉积盆地-龙门山断裂系和淡水湖—赤坎断裂系等断裂系统组成。

龙门山及其邻区的断裂分布主要分为两大类:龙门山断裂系和赤坎断裂系。

龙门山断裂系主要分布在龙门山及其邻区,例如坪洲断裂、双凤断裂、仕隆断裂等;赤坎断裂系主要分布在淡水湖及其邻区,如赤坎断裂、文教断裂、九里断裂等。

在龙门山及其邻区发生的地震前后,断裂形态存在明显的变化。

例如,在双凤断裂上发生的2005年9月2日赤坎地震前,断

层走向主要以北西—南东向背斜分布;然而,2005年9月2

日赤坎地震后,断层走向以西南—东北向背斜分布。

同样的,九里断裂也出现了不同的断层走向变化,地震前为东西向,地震后变成南北向。

总之,龙门山及其邻区的断裂分布及地震前后断裂形态的变化对当地的构造地质学研究具有重要的意义,有助于理解这一地区的断裂活动,以及地震发生的成因机制。

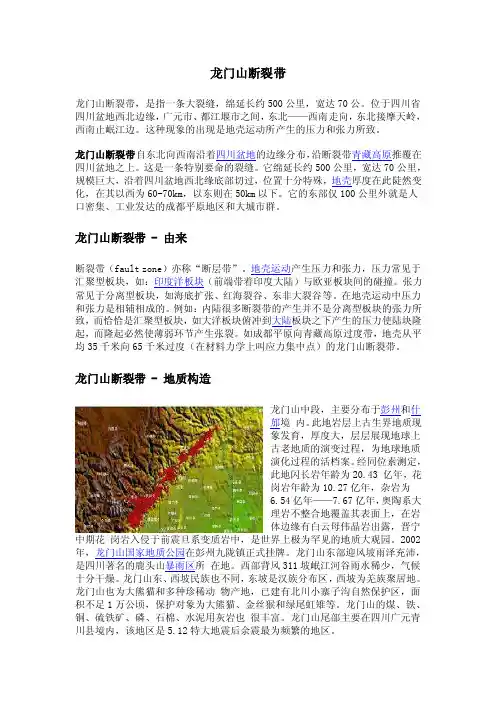

龙门山断裂带龙门山断裂带,是指一条大裂缝,绵延长约500公里,宽达70公。

位于四川省四川盆地西北边缘,广元市、都江堰市之间,东北——西南走向,东北接摩天岭,西南止岷江边。

这种现象的出现是地壳运动所产生的压力和张力所致。

龙门山断裂带自东北向西南沿着四川盆地的边缘分布,沿断裂带青藏高原推覆在四川盆地之上。

这是一条特别要命的裂缝。

它绵延长约500公里,宽达70公里,规模巨大,沿着四川盆地西北缘底部切过,位置十分特殊,地壳厚度在此陡然变化,在其以西为60-70km,以东则在50km以下。

它的东部仅100公里外就是人口密集、工业发达的成都平原地区和大城市群。

龙门山断裂带 - 由来断裂带(fault zone)亦称“断层带”。

地壳运动产生压力和张力,压力常见于汇聚型板块,如:印度洋板块(前端带着印度大陆)与欧亚板块间的碰撞。

张力常见于分离型板块,如海底扩张、红海裂谷、东非大裂谷等。

在地壳运动中压力和张力是相辅相成的。

例如:内陆很多断裂带的产生并不是分离型板块的张力所致,而恰恰是汇聚型板块,如大洋板块俯冲到大陆板块之下产生的压力使陆块隆起,而隆起必然使薄弱环节产生张裂。

如成都平原向青藏高原过度带,地壳从平均35千米向65千米过度(在材料力学上叫应力集中点)的龙门山断裂带。

龙门山断裂带 - 地质构造龙门山中段,主要分布于彭州和什邡境内。

此地岩层上古生界地质现象发育,厚度大,层层展现地球上古老地质的演变过程,为地球地质演化过程的活档案。

经同位素测定,此地闪长岩年龄为20.43 亿年,花岗岩年龄为10.27亿年,杂岩为6.54亿年——7.67亿年,奥陶系大理岩不整合地覆盖其表面上,在岩体边缘有白云母伟晶岩出露,晋宁中期花岗岩入侵于前震旦系变质岩中,是世界上极为罕见的地质大观园。

2002年,龙门山国家地质公园在彭州九陇镇正式挂牌。

龙门山东部迎风坡雨泽充沛,是四川著名的鹿头山暴雨区所在地。

西部背风311坡岷江河谷雨水稀少,气候十分干燥。

龙门山—岷山断裂带上的历史地震邓绍辉【摘要】龙门山—岷山断裂带是川西北两大断裂带体系.本文利用现有文献资料,仅就这两大断裂带体系的概况、历史地震记录、历次地震所产生的重大危害以及该断裂带的特点等问题进行了较为系统的分析和论述,以期能为当地社会经济发展及城市规划建设提供必要的历史借鉴.【期刊名称】《西华大学学报(哲学社会科学版)》【年(卷),期】2013(032)002【总页数】5页(P18-22)【关键词】断裂带;地震;龙门山;岷山【作者】邓绍辉【作者单位】四川师范大学历史文化学院四川成都610068【正文语种】中文【中图分类】P316.2.7一、龙门山—岷山断裂带体系概况龙门山是四川盆地与川西高原的界山,东北端连秦岭,西南端接横断山脉,中间以青川—茂汶—宝兴大断裂为界,可分为前山、后山。

前山由千佛岩、窦圌山、葛仙山、丹景山、都江堰、青城山、九龙沟、天台山、蒙顶山等古生界和中生界沉积岩组成,梯级地形明显,接四川盆地;后山由蓥华山、九峰山、西岭雪山等岩浆岩和各种变质岩组成,毗邻川西高原,逐渐过渡到青藏高原。

龙门山最高峰九顶山主峰狮子王海拔4984米,高于东麓平原地面4250米。

1.龙门山断裂带体系位于四川盆地西北缘的龙门山区,分布于青川、北川、茂县、汶川、邛崃、宝兴、天全一带,总体展布近东北—西南走向,长500余千米,宽20~80千米不等。

在地质构造上,龙门山断裂带体系从西南向东北分别由龙门山主边界断裂、龙门山中央断裂、龙门山后山断裂三大平行断裂带构成[1]37。

龙门山—岷山断裂带龙门山主边界(又称前山)断裂以天全—宝兴—都江堰—江油—广元大断裂为界,接四川盆地,绵延约500千米,呈南西向北东展布,由古生界和中生界沉积岩组成,蕴藏着煤、铁、石灰石等矿产。

前山河谷开阔,山坡平缓,工矿业发达,人口众多。

龙门山主中央断裂西南起于泸定附近,向北东经宝兴、汶川、北川、青川入陕西境内,长500余千米,呈南西向北东展布。

龙门山地震断裂带龙门山断裂带也称龙门山断层,是中国西南部的一个逆冲断层。

位于青藏高原东缘,与四川盆地相交。

由龙门山后山断裂、龙门山主中央断裂、龙门山主边界断裂三条断裂带组成。

东北-西南走向,长约500公里,宽达70公里,规模巨大。

沿着四川盆地西北缘底部切过,地理位置十分特殊。

地壳厚度在此陡然变化,在其以西为60~70km,以东则在50km以下。

它的东部仅100公里外就是人口密集、工业发达的成都平原地区。

一、地理位置龙门山位于四川省四川盆地西北边缘,广元市、都江堰市之间,东北-西南走向。

包括龙门、茶坪、九顶等山。

东北接摩天岭,西南止岷江边。

绵延200多千米,海拔1000~1500米。

龙门山最高峰海拔2345米,海拔由盆地边缘2000米向西逐渐升高到3000米以上,主峰九顶山海拔高达4984米,山地垂直地带,气象万千。

而龙门山断裂带,自东北向西南沿着四川盆地的边缘分布,沿断裂带青藏高原推覆在四川盆地之上。

这是一条特别要命的裂缝。

该断裂带由3条深而大的断裂构成,自西向东其名称及经过的县分别是:1、龙门山后山大断裂,经过汶川、茂县、平武、青川;2、龙门山主中央大断裂,经过映秀、北川、关庄,属于逆—走滑断裂;3、龙门山主山前边界大断裂,经过都江堰、汉旺、安县,属于逆冲断裂。

2008年5月12日的汶川大地震,受灾严重的绵阳市北川县坐落在龙门山主中央断裂上,它就属于逆—走滑断裂。

同样受灾的都江堰市落在龙门山主边界断裂上,属于逆冲断裂。

二、形成原因大约两亿年前,随着印度洋板块中的印度板块不断向北推进,并向亚欧板块下俯冲,青藏高原开始抬升。

随后,喜马拉雅山脉诞生了。

而与此同时出现的还有位于青藏高原边缘的那些地质断裂带,从而形成了地中海—喜马拉雅地震带(亚欧地震带)的东段。

首先来了解一下山是怎么形成的。

山就是由于地壳受到挤压,而隆起生成的。

一方面,挤压使得隆起成山,另一方面挤压使地壳陷落产生断裂,形成湖泊,这是孪生的关系。

龙门山造山带演化与构造特征研究龙门山是中国四川省的一座著名山脉,也是一个备受关注的地质地貌景区。

它位于四川盆地和青藏高原之间,是一条重要的造山带,因其独特的地质构造特征而备受研究者的关注。

本文将探讨龙门山造山带的演化过程以及其独特的构造特征。

龙门山的地质演化历经了数亿年的过程。

最早的构造事件可以追溯到古元古代,当时的地壳运动使得原始地壳碎裂形成了一系列断层。

这些断层在后期构造活动中扮演了重要的角色,促进了龙门山的形成。

随后,古生代晚期至中生代早期的地壳挤压和折叠使得断层逐渐活动并形成了山脉。

在这个过程中,龙门山的地层经历了复杂的叠加、压扭和变形,形成了陡峭的山体和错综复杂的地质构造。

龙门山的构造特征主要表现在以下几个方面。

首先是断裂活动。

由于地壳运动的作用,龙门山地区形成了大量的断裂带,其中最著名的是龙门断裂带。

这一断裂带延伸数百千米,沿着山脉的走向贯穿整个龙门山地区。

断裂带的活动不仅改变了地层走向和倾角,也导致了地表的断崖陡壁和地震等自然灾害的形成。

其次是喀斯特地貌。

龙门山地区的地质构造特点决定了其独特的喀斯特地貌景观。

在侵蚀作用的影响下,地下溶蚀在龙门山地区形成了许多溶洞、地下河道和地下溶蚀槽。

此外,龙门山的山麓和峡谷地带分布着大量的喀斯特地貌景观,如石笋、石林、溶洞、溶敷地等。

这些奇特的景观吸引了众多游客和地理学家的关注。

另外一个重要的构造特征是火山活动。

龙门山地区地壳的继续运动和构造变动导致了火山活动的发生。

这里分布着数座火山,如龙门山、莲花山等。

火山活动不仅对地壳运动产生了重要影响,也为当地的地质研究和生态旅游提供了宝贵的资源。

最后,龙门山地区还有丰富的矿产资源。

作为一个重要的造山带,龙门山地区富含矿产资源,如煤炭、铁矿石、铅锌矿等。

这些矿产资源对当地经济和工业发展有着重要的意义。

综上所述,龙门山造山带是一个地质历史悠久、构造特征独特的地区。

其演化过程经历了数亿年的构造运动和地质变形,形成了丰富多样的地质景观和矿产资源。