浙江大学有机化学教学目的和基本要求

- 格式:doc

- 大小:86.00 KB

- 文档页数:12

随着经济和科技的发展、教育改革的深化,对高等学校教学内容和体系的改革提出了更高的要求,为此我们在调查研究并进行多次教学试验的基础上,修订了第三版,主要的原则是:(1)从中学化学的实际出发,以工科《普通化学课程教学基本要求》(修订稿)为依据。

(2)保持《普通化学》第三版的两条主线。

无机部分按金属元素化学和非金属元素化学编写,有机部分改写为有机高分子化合物。

各章正文中编写有联系工科实际的专题,如能源、大气污染、水污染、金属腐蚀、金属的表面处理与加工、无机非金属材料、有机高分子材料的改性等。

(3)保证重点,削枝强干,以利教学。

各章内容提要和学习要求、正文、小结及习题等均以主要要求为中心,进行了调整、删简或充实。

(4)贯彻我国法定计量单位。

(5)配合正文,精选选读材料,涉及到这些内容的复习思考题、习题等仍用*号标出,书末增加了一些主要的参考文献和《普通化学课程教学基本要求(不低于70 学时)》,以利在保证满足基本要求的前提下,因材施教。

此外,还注意数据、图表和知识的更新,适当介绍一些我国的有关实际,并重视教学法的改进。

本书是在工科普通化学课程教学指导小组的指导下,结合不少兄弟院校和我校的教学经验编写的。

本版修订初稿、二稿分别于1991 年、1992 年夏完成,先后三次在浙江大学光学仪器、化工机械、检测、制冷等专业试用。

本版二稿经北京理工大学刘天和教授、东北工学院乐秀毓教授精心审阅,提出了不少宝贵意见。

审稿后,根据审稿意见,作了修改。

在此一并谨致谢意。

本书第四版共分八章,其中绪言及第一、二章由李明馨编写,第七章由王明华编写,第六章由宋宗篪编写,第四章由张瑜、王明华编写,第五章由周庭午编写,第三章由周永秋编写,第八章由朱远黛编写。

全书由李明馨、王明华、宋宗篪负责修改、统稿。

由于编写者水平有限,书中错误及不妥之处希读者批评指正。

浙江大学普通化学教研组1994 年月《普通化学》(1981 年修订本)出版后,已有多年。

《普通化学及实验》课程教学大纲一、课程的性质与任务本课程是非化学化工类理工科专业本科生的公共基础课程,同时是为非化学化工类理工科大学生开设的唯一的一门化学课程。

本课程的任务是使学生掌握大学层次的化学基本概念、基本原理、基本技能;同时传授给学生以化学的观点、化学的思维方法和研究方法,激发学生的创新意识,培养学生在未来工程实际中以化学观点审视和解决问题的能力。

二、课程内容、基本要求与学时分配(理论课32学时+实验课24学时)普通化学理论课:32学时(30学时理论课,2学时考试)(一)气体和稀溶液2学时1.理解理想气体的概念,掌握理想气体状态方程及其应用。

2.掌握混合气体中组分气体分压的概念和分压定律。

3.掌握稀溶液的依数性。

(二)化学反应的能量与方向4学时1.了解并掌握化学反应的计量式、化学计量数和反应进度的概念。

2.了解系统、环境、状态、状态函数、热和功等热力学常用术语,熟悉热力学第一定律。

3.了解焓、焓变的基本概念,掌握热化学方程式,掌握标准摩尔生成焓(Δf H m ),化学反应的标准摩尔焓变(Δr H m )和Hess定律及有关计算。

4.了解自发变化,了解化学反应熵变和吉布斯函数变在一般条件下的的意义。

掌握化学反应的标准摩尔熵变、标准吉布斯函数变的计算,了解非标准吉布斯函数变的计算,能够用非标准吉布斯函数变和标准吉布斯函数变判断反应进行的方向。

(三)化学反应速率与化学平衡5学时1.了解化学反应速率、(基)元反应、复合反应、反应速率方程式、速率系数、反应级数等概念。

2.掌握浓度、温度与化学反应速率的定量关系。

3.了解活化分子、活化能的概念,熟悉反应速率理论,会用活化分子的概念解释浓度、温度和催化剂对反应速率的影响。

4.掌握标准平衡常数、多重平衡规则,能够进行平衡组成的简单计算。

5.熟悉反应商判据和Le Chaterlier原理,掌握浓度、压力、温度对化学平衡移动的影响。

(四)酸碱平衡和沉淀溶解平衡5学时1.了解酸碱质子理论的基本概念。

有机化学实验(第三版)(曾和平著)思考题大全篇一:12科教《普通化学实验》教学大纲《普通化学实验》课程教学大纲课程中文名称:普通化学实验课程英文名称:GeneralChemitryE某periment总学时:86总学分:3课程性质:专业课开设学期及周学时分配:第1、2、3学期4学时/周适用专业及层次:综合理科教育专业专科相关课程:无机化学、有机化学、分析化学教材:《无机化学实验》,高职高专编写组,高等教育出版社,2022年《分析化学实验》,高职高专编写组,高等教育出版社,2022年《有机化学实验》,高职高专编写组,高等教育出版社,2022年推荐参考书:《无机化学实验(第三版)》,北师大等校无机化学教研室编,高教出版社,2001年《有机化学实验(第三版)》,曾昭琼、曾和平编著,高等教育出版社,2000年《分析化学实验(第四版)》,武汉大学主编.,高等教育出版社,2001年一、课程目的、内容及要求化学是一门实验科学。

本课程以实验技能训练为主,对科教专业的学生来说占有特别重要的地位,是三年制科教专业学生的必修课。

开课时间是一年级第一、二和二年级第一学期。

通过本课程的实验训练,学生可直接获得大量化学事实,有利于理论课的学习,并能灵活运用所学理论知识指导实验。

利用严格的实验训练,培养学生规范地掌握基本操作与基本技能。

结合研究性实验与设计实验,培养学生具有自我获取知识、提出问题、分析问题、解决问题的独立工作能力,具有一定的创新意识与创新能力。

同时注意培养学生实事求是的科学态度、勤俭节约的优良作风、认真细致的工作作风、相互协作的团队精神,为学习后续课程、参加实际工作和开展科学研究打下良好的基础。

二、课程内容及学时分配通过本课程的学习,加深对化学基础理论、基本知识的理解,正确和较熟练地掌握无机化学、有机化学、化学分析、仪器分析实验技能和基本操作,提高观察、分析和解决问题的能力,培养学生严谨的工作作风和实事求是的科学态度,树立严格的“量”的概念,为未来的教学及实验工作打下良好的基础。

浙大理科实验班面试内容一、面试目的和背景浙江大学理科实验班是浙江大学为优秀的理科高中生设立的一个特殊招生计划,该计划旨在培养具有创新精神和扎实基础知识的优秀理科人才。

面试是选拔过程中的重要环节,通过面试,学校可以更全面地了解申请者的综合素质和潜力。

本文将详细介绍浙大理科实验班面试内容,并按照以下几个方面进行阐述:1.面试形式和流程2.面试题目和要求3.面试评分标准4.面试准备建议二、面试形式和流程浙大理科实验班的面试形式主要包括个人陈述、小组讨论和个人问答三个环节。

1.个人陈述:申请者需要在规定时间内做一个简短的自我介绍,包括个人背景、兴趣爱好、特长等方面。

2.小组讨论:申请者将与其他申请者组成一个小组,共同讨论一个给定的问题或话题。

在讨论过程中,评委会观察申请者的表现,包括思维逻辑、团队合作和沟通能力等。

3.个人问答:评委会将针对申请者的个人情况和专业知识进行提问,以了解申请者的学术水平和对所报考专业的了解程度。

面试流程如下:1.报到签到2.个人陈述3.小组讨论4.个人问答5.面试结束三、面试题目和要求浙大理科实验班面试的题目和要求将涉及以下几个方面:1.学术基础:考察申请者在数学、物理、化学等学科方面的基础知识掌握情况。

2.创新思维:考察申请者对问题的分析能力、创造力以及解决问题的方法。

3.综合素质:考察申请者的语言表达能力、团队合作精神和领导才能等。

具体题目示例如下:1.数学题目:解方程组x+y=5,2x+3y=10。

2.物理题目:描述光线在不同介质中传播时的折射现象。

3.化学题目:介绍一种常见的有机化合物及其应用。

4.创新思维题目:设计一个可以解决某个实际问题的创新方案,并阐述其可行性和优势。

5.个人陈述题目:介绍自己的优点、特长以及未来的学术目标。

面试要求如下:1.回答问题要准确、简洁,思路清晰,条理清楚。

2.表达流利,语言得体,态度积极主动。

3.在小组讨论中要有良好的沟通能力和团队合作精神,尊重他人观点并能够提出自己的见解。

网络舆情培训心得体会(通用7篇)网络舆情篇17月1日至7月10 日,来到了美丽的西子湖畔、百年历史名校浙江大学,参加中共海口市委宣传部组织的“海口市新闻发言人(网络发言人)培训班”,不禁感概万分,感触颇多。

杭州的人文气息浓厚,美丽的西湖和华家池,如此种种,让我感到十天的学习仿佛一瞬即逝,时间虽短,却让我感觉收获颇丰。

此次培训时间安排合理紧凑,课程设置科学协调,教授们的讲授深入浅出,与实际紧密结合,有理论、有案例,有教训、也有经验;没有“惊世骇俗”“哗众取宠”,更多的是循循善诱,有针对性地提出问题引发我们学员的自我思考,实实在在契合了“新闻发言人”这个主题。

并与教学考察相结合,亲自到宁波,与宁波市委组织部方飞龙处长做交流,对宁波发布官方微博的工作做了相关的了解。

这次培训的学员来自不同的单位,虽然平时也有认识,但是利用这个机会更增进了彼此的友谊,为期十天的课程虽然短暂,但让我们在理论上得到了一定提高,从思维方式上得到了改变。

听了教授们的讲解,往往一句话或一个观点就擦出了思想的火花,甚至就在一瞬间对某些工作中不得其解的问题有了顿悟,为我们今后的学习和工作提供了参考依据及创新思路。

网络舆情培训心得体会篇29月29日,为做好宣传与应急处置工作,州政法委组织开展了全州政法部门宣传与应急处置工作培训会,本人有幸参加了此次培训,下面针对网络舆情方面谈一下培训心得。

信息科学技术的发展已颠覆了各行各业,互联网已经成为社会舆论的“传播器”和“放大器”,网络逐渐成为各种社会思潮、各种利益诉求的集散地和传递社情民意的重要通道。

正确认识和有效应对网络舆情,已成为当前互联网加快发展背景下摆在各部门面前的重要课题和挑战。

网络舆情是势不可挡的时代潮流,我们必须重视它,管理它,掌控它,否则就会失去主动权。

唯有通过高度关注网络舆情,不断强化网络问政,加快推进主流信息平台建设,积极畅通与社会公众和新闻媒体的沟通渠道,建立完善舆情监控机制,及时、认真回应网民关切,才能掌握网络舆论主动权,为推进政法工作有序发展努力营造良好的舆论环境。

浙江大学环境工程专业培养方案培养目标本专业培养具有扎实的理论基础、熟练的专业技能、知识面宽、适应性强,能够从事城市、区域和企业的废水、废气、固体废物等污染的控制与治理、环境监测与评价、环境修复以及环境规划、管理等方面的高级工程技术人才。

培养要求本专业要求学生系统掌握环境工程的基本理论和基本知识,具有从事环境工程研究、设计、开发与管理的基本技能,了解经济、法律、管理等相关的人文社科知识,具备本专业知识和技能的综合应用能力。

具体要求是:1.具有扎实的自然科学和工程技术基础,良好的人文艺术类相关知识,熟练的计算机和外语应用能力。

2.系统掌握环境工程的基本理论和基本知识。

3.系统掌握环境工程的基本实验方法与操作技能,接受良好的工程实践训练,初步具备本专业的科研、开发和服务能力。

4.了解环境工程的前沿和动态,熟悉环境保护的战略、法规和政策。

5.具备独立获取知识并进行科技创新的能力。

专业核心课程过程工程原理、环境微生物学、环境监测、水污染控制工程、大气染控制工程、固体废弃物处理与处置、土建工程概论、给水排水工程、环境工程设备设计教学特色课程双语教学课程:环境学概论、环境微生物学、大气污染控制工程研究型课程:环境与资源综合实验讨论型课程:环境科学与工程专题计划学制4年毕业最低学分160+4+5授予学位工学学士辅修专业说明辅修专业:30学分,标注“*”的课程;希望在掌握自然科学理论和工程技术知识的基础上修读。

课程设置与学分分布1.通识课程48学分(1)思政类5门11.5+2学分021E0010 思想道德修养与法律基础 2.5 秋冬021E0020 中国近现代史纲要 2.5 春夏021E0030 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 4.0秋冬、春夏021E0040 马克思主义基本原理概论 2.5 秋冬、春夏02110081 形势与政策+2.0 (8个学期)(2)军体类 5.5 +3 学分第1、2学年的体育课Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ为必修课,每门课1学分;高年级的体育课为选修课。

化学(理学学士)一、毕业生应具备的知识和能力(1)掌握化学基本理论、基本知识和基本技能,受到基础研究和应用研究的初步训练;(2)学习无机化学、分析化学、仪器分析、有机化学、物理化学、结构化学及生物化学、高分子科学知识等基础理论课,并通过化学基础实验课程和化学综合实验课程的学习,掌握基本实验操作能力;(3)能够运用化学和物理的方法及专业知识研究物质的设计合成、加工、结构分析及性能表征;(4)了解国家关于科学研究、化学相关产业政策,知识产权等方面的法律制度,了解化学某领域的理论前沿、应用前景和最新发展动态;(5)具有实验设计,创造实验条件的能力,具有归纳、整理、分析实验结果、撰写论文的能力和参与学术交流的能力;(6)掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;(7)掌握一门外语,能够熟练阅读本专业专刊,具有一定的计算机应用能力。

二、专业课程设置1、专业基础课高等数学、线性代数、普通物理、普通物理实验、无机化学△、分析化学△、有机化学△、物理化学△、结构化学△、仪器分析、普通化学实验△、无机化学实验△、分析化学实验△、有机化学实验△、物理化学实验△、仪器分析实验△。

2、专业课生物化学△、高分子科学导论△、化学信息学△、化学综合实验△、化学工程基础△、电化学原理、高分子材料、催化化学、配位化学。

3、专业选修课超分子化学、光谱分析、有机分析、光电化学、机械制图、化工基础实验、专业英语、化工设备机械基础、无机合成化学、固体化学、分子筛化学、高分子化学、高分子物理、高分子材料加工成型原理、高分子材料设计、高分子材料助剂、功能高分子材料、高分子物理与化学、化工仪表自动化、精细化工概论、精细化工产品合成原理与工艺学、表面活性剂化学、涂装技术、精细化工反应工程学、腐蚀与防护、涂料化学、复合材料及成型工艺等。

三、专业实践教学内容认识实习、科技实践、创新能力训练、教学实习、毕业实习、毕业论文。

四、研究生专业无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理、化学生物学、海洋化学、地球化学、化学工程、应用化学、工业催化、生物化工、化学工艺、高分子材料等。

复合材料与工程专业课程设置材料复合原理、复合材料学、复合材料工艺设备、复合材料工厂设计概论、材料学概论、复合材料的实验技术、高分子化学及物理、高分子物理、机械制图、热工基础及设备、复合材料工艺学、复合材料聚合物基础、有机化学、物理化学、大学物理、无机化学。

专业特色该专业既重视学生数学、力学和材料科学的基础理论培养,又重视学生的工程能力训练,并对有关专业课实行教学内容的国际接轨。

课程设置注重基础理论与工程的结合、自然科学知识教育与文化素质教育结合,理论与实践相结合。

学校会设有工程设计制图课程设计、工程训练、下厂实习、毕业实习、毕业设计和毕业论文等实践环节。

实验有高分子物理实验、高分子化学实验、复合材料制备与加工实验、材料性能测试实验等。

高分子材料与工程高分子材料与工程专业培养具备高分子材料与工程等方面的知识,能在高分子材料的合成改性和加工成型等领域从事科学研究、技术开发、工艺和设备设计、生产及经营管理等方面工作的高级工程技术人才。

主要课程无机化学、有机化学、物理化学、高分子化学、高分子物理、聚合物流变学、聚合物成型工艺、聚合物加工原理、高分子材料研究方法.培养要求本专业学生主要学习高聚物化学与物理的基本理论和高分子材料的组成、结构与性能知识及高分子成型加工技术知识。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力:掌握高分子材料的合成、改性的方法;掌握高分子材料的组成、结构和性能关系;掌握聚合物加工流变学、成型加工工艺和成型模具设计的基本理论和基本技能;具有对高分子材料进行改性及加工工艺研究、设计和分析测试,并开发新型高分子材料及产品的初步能力;具有应用计算机的能力;具有对高分子材料改性及加工过程进行技术经济分析和管理的初步能力。

主干学科:材料科学与工程主要课程:有机化学、物理化学、高分子化学、高分子物理、聚合物流变学、聚合物成型工艺、聚合物加工原理、高分子材料研究方法主要实践性教学环节:包括金工实习、生产实习、专业实验、计算机应用与上机实践、课程设计、毕业设计(论文)。

综合化学实验教学大纲课程名称:综合化学实验英文名称:Comprehensive Chemical Experiments课程编号:开课学期第7学期学分/周学时课程类型:学科类通修课程先修课程:基础化学实验选用教材:《综合化学实验》,自编,主要参考书:1.王柏康主编,《综合化学实验》,南京大学出版社,2000年2.浙江大学、南京大学、北京大学、兰州大学主编,《综合化学实验》,高等教育出版社,2001年3.杜志强主编,《综合化学实验》,科学出版社,2005年.一、课程性质、目的与任务《综合化学实验》是一门独立的实验课程。

学生在本科前三年经过基础化学实验课程(即,无机化学实验、有机化学实验、分析化学实验、物理化学实验、仪器分析实验)训练的基础上,在高年级进一步学习 ''综合化学实验〃课程,其目的在于将学过的理论知识与实验知识及技能融会贯通,进一步培养实践的能力,特别是综合运用知识的能力和创新的能力。

二、教学基本要求1.进一步巩固和加强基础化学实验的知识和操作;2.掌握实验数据的正确处理方法和有关各类图谱的解析方法;3.感知化学实验的知识和操作在实际研究对象中的综合和灵活应用。

四、主要内容及学时安排1.茶叶中咖啡因的提取方法比较及定性、定量分析2.水质综合分析3.植物叶绿素的提取分离、表征和含量测定4 .大气中有毒有害有机物质的监测5.GC-ECD法测定蔬菜中拟除虫菊酯类农药残留量6.新鲜蔬菜中胡萝卜素的分离和含量测定7.奶粉中微量元素锌、铜的原子吸收光谱法测定8.辣椒色素的提取、分离、鉴定及质量评价9.有机合成染料的制备和表征10.等离子体法制备氟碳化合物及其结构、形貌的表征11.高分子量聚乳酸的制备与表征12.纳米TiCh制备、表征及其在降解有机物中的应用13.差示扫描量热法测定碳酸锌分解反应的熔变14.基于聚醋酸乙烯酯乳液的涂料的制备与性能、结构测试15 .壳聚糖的化学改性及其在环境科学中的应用16』卜琳物理化学性质综合实验17.十二烷基二甲基甜菜碱的合成与阳离子表面活性剂在化学工业中的应用五、开课专业:化学化工类及近化学专业六、其它信息:采用大循环形式安排实验七、考核方式:根据预习、操作结果和实验报告评定成绩。

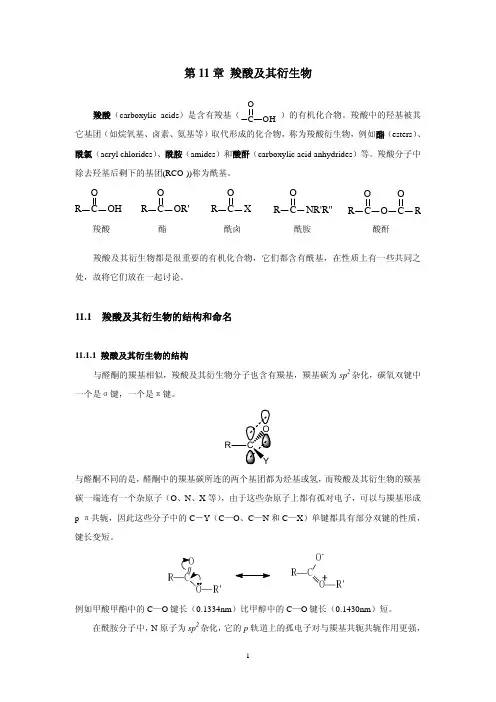

教学目的和基本要求 有机化学是综合性大学化学系的基础课之一,也是生物化学、药物化学、医学、高分子化学、农业化学等学科的基础。通过有机化学这门课程的学习,要使学生在有机化学知识上达到掌握烷、烯、炔、二烯烃、芳香烃、卤代烃化合物、醇、酚、醚、醛、酮、不饱和醛酮、取代醛酮、羧酸、羧酸衍生物、不饱和羧酸和取代羧酸、胺及其他含氮、硫、磷化合物的结构、性质,五元、六元杂环化合物的结构、性质,碳水化合物、氨基酸、肽等化合物的结构、性质及用途,周环反应。掌握化合物的构型、构象等立体表达形式,及有关反应的立体专一性。初步了解核磁共振、红外、质谱的基本原理,能对简单的结构进行解析。

目录 1 有机分子的结构与性质 2 饱和脂肪烃 3 不饱和脂肪烃 4 芳香烃 5 立体化学 6 核磁共振、质谱和红外光谱 7 卤代烃 8 醇和酚 9 醚 10 醛和酮 11 不饱和醛酮和取代醛酮 12 羧酸 13 羧酸衍生物 14 不饱和羧酸和取代羧酸 15 胺 16 其他含氮化合物 17 含硫、磷和硅的有机化合物 18 杂环化合物 19 碳水化合物 20 氨基酸、蛋白质和核酸 21 类脂、萜类化合物、甾族化合物和生物碱 22 周环反应 23 有机合成

1 有机化合物的结构和性质 1.1了解有机化学的发展史以及有机化学与生命科学的关系; 1.2 有机分子的结构:共价键、碳原子的特性及有机化合物分子的立体形象; 1.3 有机化合物分子的表示法:实验式、结构式、投影式; 1.4 有机化合物中的共价键:碳原子的杂化轨道;键和键; 1.5 价键理论;分子轨道理论;共振论; 1.6 共价键的属性;键长、键角、键能、极性和极化度; 1.7 酸碱理论:布朗斯特酸碱和路易斯酸碱理论; 1.8 有机化合物结构和物理性质的关系,分子间力(范德华力和氢键)对溶解度、沸点、熔点、比重的影响。

回页首

2 饱和脂肪烃 2.1 烷烃的结构:sp3杂化;同系列;烷基的概念;同分异构现象;伯、仲、叔、季碳原子的概念;烷烃分子的构象:Newman投影式,重叠式与交叉式构象及能垒。

2.2 烷烃的命名:系统命名法及习惯命名法; 2.3 烷烃的物理性质; 2.4 烷烃的化学性质:自由基取代反应、氧化反应及热化学方程式;游离基取代反应历程(均裂反应、链锁反应的概念及能量曲线、过渡态及活化能)

2.5 烷烃的来源和用途; 2.6 环烷烃的分类和命名(单环烷烃、螺环和桥环化合物); 2.7 环烷烃的化学性质:开环反应、取代反应 2.8 环烷烃的构象:环己烷的椅式和船式构象;直立键、平伏键;优势构象;纽曼投影式; 2.9 构象分析:顺-十氢萘、反-十氢萘;顺、反-取代环己烷的稳定性。 回页首

3 不饱和脂肪烃 3.1 烯烃的结构:sp2杂化、异构现象(结构异构和位置异构); 3.2 烯烃的命名:顺反异构体的命名;Z、E标记法;次序规则; 3.3 烯烃的物理性质 3.4 烯烃的化学性质:加成反应(加卤素、卤化氢、水、硫酸、次卤酸、硼氢化、催化氢化等),氧化反应,聚合反应,自由基加成反应,不对称烯烃与极性试剂的加成反应和加成产物的定位;

3.5 亲电加成反应历程,碳正离子的稳定性; 3.6 诱导效应:产生、特点,马氏加成和反马氏加成; 3.7 炔烃的结构和命名、炔烃的物理性质; 3.8 炔烃的化学性质:加成反应 (亲电和亲核加成);氧化反应,聚合反应,金属炔化物的生成; 3.9 共轭效应:π-π共扼效应,p-π共扼效应,超共轭效应;共振式; 3.10 共轭二烯烃:1,2-加成和1,4-加成;Diels-Alder反应;环戊二烯,二茂铁; 3.11 炔烃的制法; 3.12 累积二烯烃:结构及性质; 回页首 4 芳香烃 4.1 芳香烃的分类和命名 4.2 单环芳烃:苯的结构、苯的稳定性、分子轨道理论对苯的结构和稳定性的解释;共振论的解释;

4.3 单环芳烃的物理性质; 4.4 单环芳烃的化学性质:苯环上的亲电取代反应 (卤代、硝化、磺化、Friedel-Crafts烷基化和酰基化);芳烃环的氧化反应、加成反应 (加氢、加卤素);芳烃侧链的反应 (氧化和α-氢的卤代);

4.5 芳环亲电取代反应历程; 4.6 芳环上亲电取代反应的定位规律及其解释,分速度因素; 4.7 多苯代脂烃:制备及反应; 4.8 稠环芳烃:萘、蒽、菲的结构;稠环芳烃的化学性质:亲电取代、氧化、还原、Diels-Alder反应;

4.9 芳香性与Huckel规则;环多烯; 4.10 有手性的芳烃; 4.11 卤代芳烃及反应,芳环上亲核取代反应及机理,苯炔。 回页首

5 立体化学 5.1 偏振光和旋光性;旋光度和比旋光度 5.2 手性和手性碳原子,对称因素和对称操作,分子的手性与对称性;对映异构体,外消旋体; 5.3 旋光异构体构型表示法,Fischer投影式和透视式,顺序规则,对映体的命名:绝对构型和R、S表示法,相对构型和D、L表示法;

5.4 含两个和两个以上手性碳原子的开链化合物,非对映异构体,内消旋体; 5.5 不含手性碳原子的旋光性化合物,具有手性轴的光学活性化合物:丙二烯型、联苯型化合物的对映异构体;具有手性面的化合物;金刚烷类手性化合物,螺环型手性化合物,三嵌苯型手性化合物。

5.6 动态立体化学:瓦尔登构型转化,外消旋化,加成和消除反应中的立体化学; 5.7 外消旋体的拆分; 5.8 不对称合成。 回页首

6 核磁共振、质谱和红外光谱 6.1 1H核磁共振:基本原理,屏蔽效应和化学位移,自旋偶合和偶合常数,积分比例;核磁共振与构象;

6.2 付里叶核磁共振的原理;13C谱; 6.3 质谱:基本原理,EI电离方法,同位素丰度, 6.4 红外光谱:基本原理,振动的类型,各种官能团的特征吸收频率; 回页首

7 卤代烃 7.1 卤代烷的分类和命名,异构现象,伯、仲、叔卤代烷; 7.2 卤代烷的物理性质;卤代烃的波谱性质; 7.3 卤代烷的化学反应:亲核取代反应 (被亲核试剂如OH、RO、RNH、CN等取代),消除反应 (脱卤化氢),与金属的反应 (与金属镁反应生成格氏试剂、与全属锂反应生成锂试剂,有机锌化合物、二烷基铜锂的生成),还原反应,卤离子交换反应;

7.4 亲核取代反应的机理,SN1、SN2;反应坐标,过渡态和中间体;试剂的亲核性强弱;亲核取代反应的立体化学;

7.5 消除反应的历程,E1,E2;消除方向的查依采夫和霍夫曼规则;消除反应的立体化学; 7.6 消除反应与取代反应的竞争; 7.7 乙烯基型与烯丙基型和桥头碳上卤代烃等卤代烃化学活泼性比较; 7.8 卤代烃制备方法 7.9 重要卤代烃介绍; 回页首

8 醇和酚 8.1 醇的分类、命名和结构; 8.2 醇的物理性质;氢键对醇物理性质的影响;醇、酚的波谱性质; 8.3 醇的化学性质:醇羟基的酸碱性;醇与金属的反应;醇羟基被卤离子取代的反应 (与HX氢卤酸的反应,与卤化磷PX3、PX5的反应,与二氯亚砜的反应);醇的脱水反应 (分子内、分子间);醇的酯化反应;醇的氧化反应;

8.4 一元醇的制备;个别化合物:甲醇、乙醇、乙二醇、丙三醇; 8.5 邻二醇:邻二醇氧化;Pinacol重排;聚合成涤纶等聚合物的反应; 8.6 酚的分类、命名和结构;酚的物理性质 8.7 酚的化学性质:酚的酸性;取代基对酚的酸性的影响;苯环上的亲电取代反应;酚的氧化反应;

8.8 个别化合物:苯酚,邻苯二酚,间苯二酚,对苯二酚,苯三酚,萘酚; 8.9 酚的制备 回页首

9 醚 9.1 醚的分类、命名、结构和物理性质; 9.2 醚的化学性质:醚的碱性和 盐的生成;醚键的断裂;Claisen重排; 9.3 环醚的分类和结构; 9.4 环氧化物的开环反应;环氧化合物的制备方法; 9.5 冠醚:命名、合成方法和应用。 回页首

10 醛和酮 10.1 羰基的结构和特点; 10.2 醛酮的分类和命名;醛酮的物理性质;醛酮的波谱性质; 10.3 醛酮的化学性质:羰基的亲核加成反应:与氧亲核试剂的加成 (加水、加醇、缩醛缩酮、加亚硫酸氢钠);与氮亲核试剂的加成 (肟、腙、缩氨脲和Schiff碱的生成);与碳亲核试剂的加成 (与有机金属试剂、氰负离子的加成);α-氢的反应 (羟醛缩合,卤代,卤仿反应);氧化反应,还原反应,歧化反应;

10.4 亲核加成反应历程,羰基加成反应的立体化学; 10.5 酮-烯醇式互变异构及平衡; 10.6 一元醛酮制备方法; 10.7 个别化合物:甲醛、乙醛、丙酮、环己酮; 10.8 α-和β-二羰基化合物。 回页首

11 不饱和醛酮和取代醛酮 11.1 α,β-不饱和醛酮:1,2-加成和1,4-加成;Michael加成反应;选择性还原; 11.2 醌:分类、命名和结构; 11.3 醌的反应:双键加成,羰基加成,1,4-加成,还原反应; 11.4 醌的合成; 11.5 羟基醛酮:α-,β-,γ-和δ-羟基醛酮的典型反应;羟基醛酮的制法; 11.6 酚醛和酚酮的制备方法。 回页首