我国硝酸总产量分析

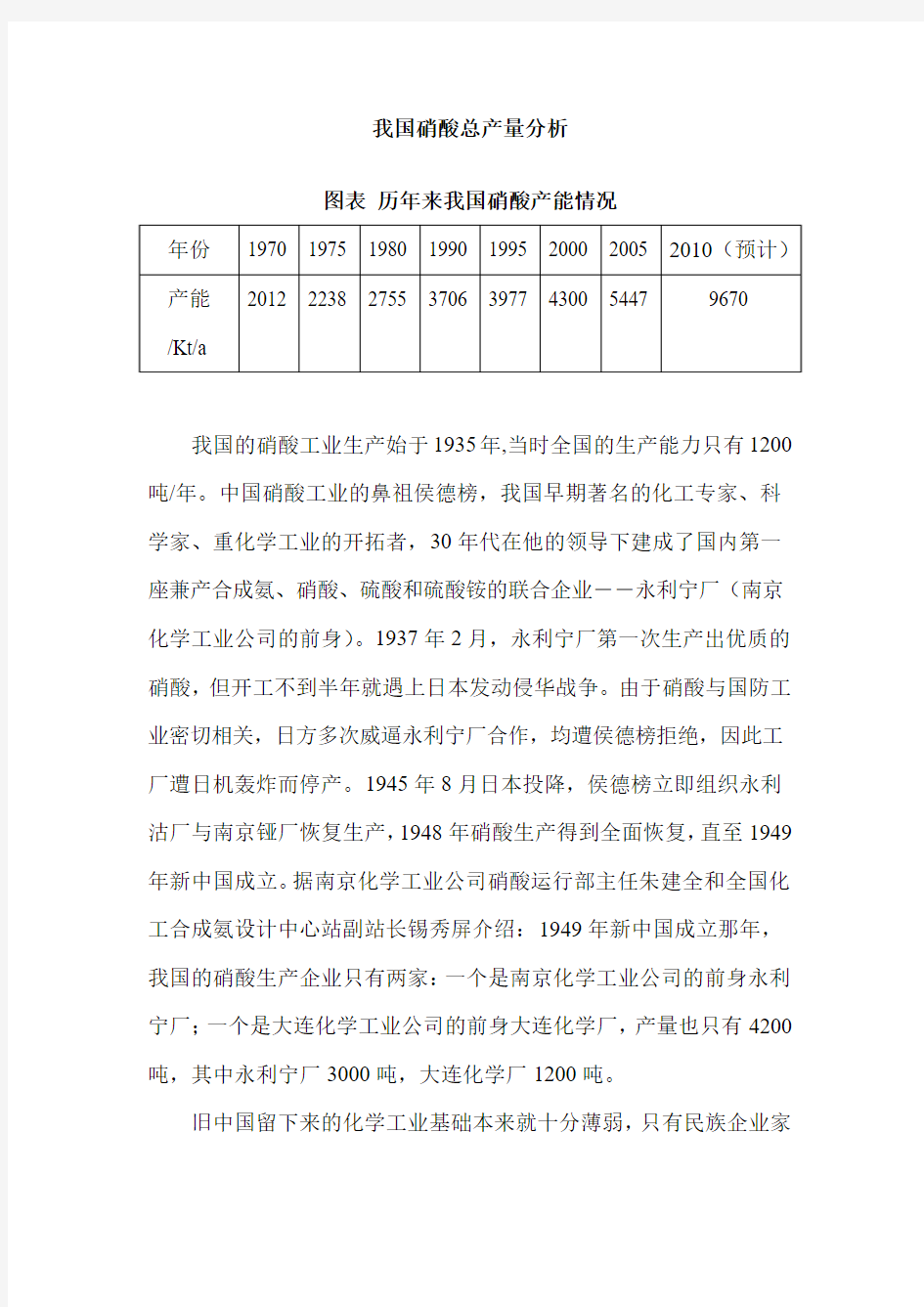

图表历年来我国硝酸产能情况

我国的硝酸工业生产始于1935年,当时全国的生产能力只有1200吨/年。中国硝酸工业的鼻祖侯德榜,我国早期著名的化工专家、科学家、重化学工业的开拓者,30年代在他的领导下建成了国内第一座兼产合成氨、硝酸、硫酸和硫酸铵的联合企业――永利宁厂(南京化学工业公司的前身)。1937年2月,永利宁厂第一次生产出优质的硝酸,但开工不到半年就遇上日本发动侵华战争。由于硝酸与国防工业密切相关,日方多次威逼永利宁厂合作,均遭侯德榜拒绝,因此工厂遭日机轰炸而停产。1945年8月日本投降,侯德榜立即组织永利沽厂与南京铔厂恢复生产,1948年硝酸生产得到全面恢复,直至1949年新中国成立。据南京化学工业公司硝酸运行部主任朱建全和全国化工合成氨设计中心站副站长锡秀屏介绍:1949年新中国成立那年,我国的硝酸生产企业只有两家:一个是南京化学工业公司的前身永利宁厂;一个是大连化学工业公司的前身大连化学厂,产量也只有4200吨,其中永利宁厂3000吨,大连化学厂1200吨。

旧中国留下来的化学工业基础本来就十分薄弱,只有民族企业家

在天津、南京和上海创办的三家化工厂,以及日本和国民党政府在大连、沈阳、吉林、重庆等地留下的几个有限的工厂,就这些企业在解放前夕也均遭到不同程度的破坏,甚至被迫停产。新中国成立后,老化工厂的恢复生产是对我国化工建设的第一次重大考验。在一无经验、二无资料、三无外援,时间又十分紧迫的情况下,建设者只能依靠查阅零散不全的杂志、文献、图片及专利介绍等资料,依靠集体智慧自力更生地完成设计和开车任务。为了尽快恢复生产,中央从全国各地招聘了工程技术人员,在北京、东北、华东化工局先后成立了化工设计处(室),并组织老厂原有的专业技术人员成立了设计组,不少爱国专家也纷纷从国外远涉重洋,回国参加社会主义建设。当时,国家关于化学工业的方针是重点恢复合成氨、硫酸、硝酸、碱等无机化学工业。因此当时率先完成了大连、南京、吉林、沈阳、天津等老化工企业的恢复、改造工作。

1951年5月,大连化学厂的炼焦、合成氨、硝酸和硫酸等车间的生产得到了全面的恢复,产出了硝酸产品。1952~1958年之间,我国先后在吉林、兰州、太原等地建成了综合法硝酸装置,其中兰州化学工业公司的浓硝酸在1997年之前的几十年里一直蝉联着我国最大装置的桂冠。50年代末,中苏关系紧张,西方国家对我国实行技术、经济封锁,迫使我国走独立自主、自力更生的发展道路。按照中央的统一部署,组织科研设计、制造、生产等单位进行“三结合”联合攻关,建设了不少过去从来没有的化工装置。60年代初,我国自行设计安装建设了一批中、小型硝酸企业,兴建了几套年产4万吨全

中压法的硝酸装置,生产出了国防建设和国民经济急需的化工产品。1961年3月,我国自行设计的5万吨/年合成氨定型,1965年又在此基础上进一步建设了开封化肥厂、云南解放军化肥厂、石家庄化肥厂、淮南化肥厂(安徽淮化集团的前身)四个省级5万吨/年氮肥厂,包括以块状无烟煤为原料、配二套8万吨/年硫酸及一套21万吨/年硫铵,或配综合法4万吨/年硝酸和11万吨/年硝铵。其中淮南化肥厂的4万吨级浓硝酸装置经不断改扩建,到1997年产量规模达到年产12万吨,正式取代原有的龙头企业兰州化学工业公司,跃升为全国第一硝,并将此桂冠蝉联至今。

建国初期,硝酸作为和硝酸铵配套的军工三线产品,很多年里一直为国家专控,统配统销,由化工部统一计划和调配。出于国防保密和隐蔽性的考虑,当时的装置多建在山区和偏僻的大中型化肥厂内,规模小,工艺落后,污染也很严重。因地处偏僻地区,转入市场经济后,这些企业的生存和发展遇到了很大的困难,即使是在当时看来规模比较大的年产4万吨级装置,其工艺设备与国际水平相比也是相当落后的(数据来源:五泰信息咨询https://www.doczj.com/doc/b810934773.html, 市场调研报告https://www.doczj.com/doc/b810934773.html,)(市场调研报告https://www.doczj.com/doc/b810934773.html,)(数据来源:https://www.doczj.com/doc/b810934773.html, https://www.doczj.com/doc/b810934773.html,)。

从上世纪80年代起,国内硝酸产业的发展开始加速,总产量每年以10%~15%的速度增长。特别是90年代后期,我国硝酸工业进入蓬勃发展时期,总产量年增速达到了15%~20%。但这个时期我国硝酸生产技术仍然比较落后,早期的常压法、综合法工艺装置多为

淘汰型生产线,高压法装置全部靠进口国外的二手设备。与此同时,当时国际上较先进的双加压法工艺硝酸生产技术由于总产量高、单机规模大、能耗低、污染排放达标优越等,成为国内硝酸生产业界苦苦追求的目标。作为双加压法硝酸装置的核心设备,由汽轮机、氧化氮气体压缩机、空气压缩机和尾气透平组成的“四合一”机组在硝酸装置总投资中约占50%,成为双加压法硝酸装置国产化的第一道难关。

80年代初,山西化肥厂(天脊集团的前身)从国外引进了我国第一套双加压硝酸装置,从此我国的硝酸工业开始向国际先进行列迈进。但由于国际技术壁垒的封锁,这种先进的工艺技术却一直为国外发达国家所垄断,之后的10多年里国内的双加压硝酸装置和“四合一”机组长期依赖进口,严重制约了我国硝酸工业的发展进程。1999年西安陕鼓动力股份有限公司成功研制出我国第一套“四合一”机组,并应用于云南云峰化学工业公司,从此加快了中国硝酸双加压工艺国产装备向国际先进水平进军的步伐。云南云峰化学工业公司作为第一个使用国产化“四合一”机组的硝酸生产企业,坚定了国内硝酸生产企业选择国产装备的信心。

二十一世纪后,我国的硝酸工业进入高速发展期,年总产量以高于18%的速度快速增长(见下表),拥有各种种类、规模不等的生产厂家约60多家,随着金属材料技术、设备机械制造技术、催化剂技术和设备工艺流程控制技术的发展,硝酸工业的大型化、经济技术和环保指标的先进化、控制手段的自动化成为世界硝酸各国工业追求的新宠。其中,生产规模大、强度高、经济技术指标最优、成本最低、

尾气Nox含量最低、最彻底的清洁节能技术当属双加压法工艺。2007年11月,我国第一套在满负荷生产条件下实现副产蒸汽自足、还能富余外供蒸汽的国产化双加压法硝酸装置在新乡市永昌化工有限责任公司诞生,标志着我国自己研制的国产硝酸装置完全能够替代进口,国内硝酸工业终于摆脱了对进口装备的依赖。

目前我国已拥有双加压法工艺的硝酸生产装置20套,生产能力268万吨,占国内硝酸总产能的38%,在建装置11套,年产能171万吨,至2008年底,这种先进工艺的装备已占我国硝酸总产能的50%,大大缩短了我国与世界先进水平的差距。

世界硝酸工业已有百年历史,全球第一批硝酸产品是挪威1905年用电弧法生产的,1908年德国建成了以铂网为催化剂的日产能力为3吨的加工厂,到1913年合成氨问世,氨氧化法的硝酸技术开始全面进入工业化阶段,成为世界上生产硝酸的主要方法。资料显示:目前全球硝酸生产企业约345家,年总产能约5570万吨。2006年我国硝酸产能为629.2万吨,居全球第二位。2007年我国总产能已经达到705.0万吨,超过美国跃居世界第一。但我们从硝酸生产大国到强国,仍有很长的一段路要走。

目前国际硝酸工艺已实现了单机规模的大型化,用直径5米的单一氧化炉日产硝酸1000吨以上的装置已经很普遍,最大装置为Norway Norsr Hyaro,日产硝酸能力为2000吨,其次为Egypt Abu Qir Abaxno,日产硝酸能力为1800吨。目前世界发达国家已普遍采用27万吨级和50万吨级的硝酸装置,10万吨级的工艺20年前就开始淘

汰并向发展中国家转移,我国近几年进口的、目前国内较先进的装置设备基本上都是别人淘汰的二手货。即使是国内一些规模较大的硝酸企业,产能规模也都是原有工艺装置的简单重复和累加,并不是真正意义上的大装置形成的大规模,年产27万吨双加压法完全国产化硝酸装置目前国内已有几家企业正在筹建中,取缔和关闭落后的生产装置,淘汰配置低、规模小、能耗高、安全环保无保障的装置是我国硝酸工业的当务之急。