礼貌原则及其在中西文化中的差异

- 格式:pdf

- 大小:150.38 KB

- 文档页数:3

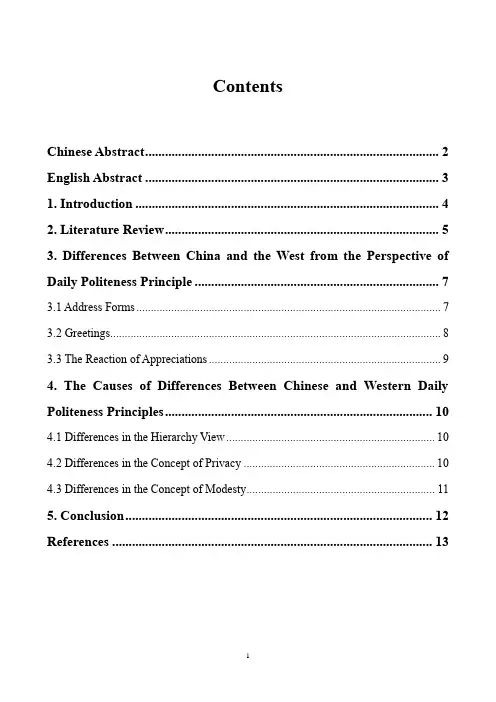

ContentsChinese Abstract (2)English Abstract (3)1. Introduction (4)2. Literature Review (5)3. Differences Between China and the West from the Perspective of Daily Politeness Principle (7)3.1 Address Forms (7)3.2 Greetings (8)3.3 The Reaction of Appreciations (9)4. The Causes of Differences Between Chinese and Western Daily Politeness Principles (10)4.1 Differences in the Hierarchy View (10)4.2 Differences in the Concept of Privacy (10)4.3 Differences in the Concept of Modesty (11)5. Conclusion (12)References (13)浅析中西日常礼貌原则及其差异摘要在人们的日常交际生活中,或多或少都会遵循一定的原则以维系人际关系,如合作原则,礼貌原则等。

但是由于不同的文化背景,中国人和西方人在日常交流时会自然而然地按照各自的礼貌原则方式对待他人并将本国的礼貌原则作为评判他人行为的标准,这也就导致了双方在跨文化交际时势必会造成误解。

近几十年,随着语用学的快速发展,礼貌原则的差异性不断被国内外学者关注并进行深入研究学习。

本文主要对礼貌原则在日常交际中的三种常见表现形式(称呼语、问候语、对称赞的反应)进行对比分析,进而从等级观、隐私观和谦逊观三个方面展开原因分析。

旨在加强人们对不同国家和不同文化背景下的日常交流的深层了解,帮助人们避免在跨文化交际中的不适感,帮助人们更顺畅深入地沟通。

文化差异:中西方礼仪的对比分析1. 引言文化是人类社会生活的核心,而礼仪则是文化中的重要组成部分。

中西方文化之间存在着许多差异,其中礼仪也有明显区别。

本文将对中西方礼仪进行对比分析,探讨其背后的文化思想和价值观。

2. 中西方礼仪的基本原则和特点2.1 中式礼仪在中国传统文化中,尊重和敬畏他人是一种普遍的行为准则。

家庭、长辈及社会地位都赋予了人们特定的角色和责任。

例如,在宴会上,主人需要招待客人并保证其舒适;长辈需要受到特殊尊敬。

2.2 西式礼仪相比于中国的集体主义思维,西方国家更注重个体权利和个性表达。

西方礼仪更加注重自由、平等和独立。

在社交场合上,友善、直接且坦率地表达意见被认为是受欢迎的行为。

3. 社交场合中的差异3.1 问候礼仪在中国,人们通常以握手、鞠躬等方式表达问候。

而在西方,握手已成为普遍的问候方式,但在特定场合会使用拥抱或亲吻的方式。

3.2 言辞和声音中文是一种尊敬他人的语言,通常使用比较委婉、客气的措辞。

相反,在英语中,直接、简明扼要的表达方式被认为是更有效和高效的沟通。

3.3 餐桌礼仪中国和西方各有其自己独特的餐桌礼仪。

例如,在中国餐桌上,主人更注重对客人的照顾和关心;而在西方,个人空间和隐私权被尊重。

4. 文化背景与价值观4.1 中式礼仪背后的文化思想中国传统礼仪注重家族和社会秩序。

服从权威、保持谦虚谨慎且避免直接冲突被视为为了维持社会稳定必要的行为准则。

4.2 西式礼仪背后的文化思想西方文化倾向于强调个人自由、独立和平等。

西方的礼仪更注重尊重对方的个人权利和表达个性。

5. 文化交流中的相互理解和尊重5.1 学习与融合在跨文化交流中,了解并尊重彼此的文化差异是至关重要的。

通过学习对方的礼仪和价值观,可以促进双方之间更好地沟通和融洽相处。

5.2 常见误解由于缺乏文化知识或对他人文化产生偏见,常常导致误解和冲突。

因此,在进行跨文化交流时应保持开放心态,尽量避免刻板印象和偏见。

6. 结论中西方礼仪在根本原则、行为规范和背后文化思想上存在明显差异。

中西方社交礼仪文化差异

西方社交礼仪文化与中国传统礼仪文化有着明显的差异,其中礼貌用语的使用方式和社交场合的礼仪规范也存在着很大的不同。

一方面,在中国,礼貌用语中强调“尊老爱幼”“恭敬有礼”等概念,礼貌用语中会特别强调对上司、长辈和师傅的尊重。

而西方社交礼仪文化则强调“平等”“尊重合法权益”,礼貌用语中不会特别强调对年长者的尊重。

另一方面,在社交场合中,中国传统礼仪文化强调“客气”“说话缓慢”“不要表现出自己的个性”,要求低调、端庄,爱护社会的公共形象,重视集体整体形象;而西方社交礼仪文化强调“友好”“礼貌”“平等”,更加重视个人的发言权,给予个人更多的自由度,允许个人在社交场合里表达自我,追求个人独出风格。

因此,不同的文化背景下,中西方之间的社交礼仪文化差异很大,这不仅体现在礼貌用语上的差异,也体现在社交场合的礼仪规范上的差异,两者之间的差异是十分明显的。

如果能够正确认识和理解两种不同文化的规范,就可以在社交场合保持得体和谐的关系,避免因为不同的文化习俗而造成的不必要的误会。

中西礼貌原则的差异及成因初探作者:付晓来源:《校园英语·上旬》2014年第07期【摘要】礼貌是人类社会共同的现象。

中外语言学者提出各种礼貌原则以解释语言中的礼貌现象。

本文在总结各种礼貌原则的基础上,分析中西礼貌言语表达方式的不同,并解释其原因。

【关键词】礼貌礼貌原则文化含义一、中西两种礼貌原则评述礼貌是维系人们交际成功的必不可少的纽带。

为避免由于言语误解而导致交际失败,保证交际的顺利进行,人们应使用礼貌原则。

中外语言学者提出了自己的礼貌原则。

各家不同的礼貌原则反映出不同礼貌言语的表达方式,是中西方文化思维方式、世界观、人生观和价值观的不同体现。

1.西方式礼貌原则。

西方对礼貌语言研究较有影响的还有英国剑桥大学布朗和莱文森,他们指出了礼貌语言实际上是维护他人和自己面子的一种手段,并认为面子可以分为两种:消极面子和积极面子。

所谓消极面子,是希望不受他人侵犯和左右;所谓积极面子,是希望受到恭维和赞扬。

他们还分析了现实生活中存在着不少难以避免的威胁面子的言语行为,而为了保全双方面子,人们可根据对面子的威胁程度来选取合适的礼貌语言手段,如直言不讳、积极礼貌、消极礼貌和隐性礼貌手段等。

2.顾曰国的中国式礼貌准则。

中国是文明古国,礼仪之邦,中国式的礼貌有着悠久的历史渊源,顾曰国教授对礼貌原则问题进行了深入细致的研究,总结了五项与汉语文化相关的礼貌原则,即贬己尊人准则、称呼准则、文雅准则、德言行准则、面子与求同准则。

二、礼貌表现形式之异同l.词汇形式。

虽然中西文化中礼貌在词汇选择上有相通之处,如对死亡、排泄、性行为等事件采用类似的委婉语,但由于各种语言内部词汇系统不同,相同情景中,可供选择的范围必然存在差异。

这一点尤其体现在社会指示语上。

英语中社会指示语根据Levinson的说法,一般情况下均采用一致礼貌系统,体现人与人之间平等的人际关系,对于认识的人不论地位贵贱,均直呼其名。

在汉语中,经常有诸如“王部长”“李老师”之类的称呼,在英语中“minister”和“teacher”很少直接用在称呼语中。

论中西方文化中“谦虚”的不同内涵及其成因一、Leech和顾曰国的“礼貌原则”礼貌语言是人们进行交流和沟通的主要手段,它在言语交际中发挥重要作用。

人们在言语交际中,普遍遵循礼貌的原则。

H.P.Grice在1967年提出,为了保证会话的顺利进行,交谈的双方要共同遵守一些基本原则,即“合作原则”。

虽然Grice提出了合作原则并指出由于人们不遵守合作原则而产生会话歧义,但他不能够解释在日常生活中人们违反合作原则大量使用委婉客气的间接语言的原因。

Leech认为,人们在言语交际中之所以违反合作原则是出于礼貌,为丰富和完善Grice的“合作原则”,他从语用学和人际修辞的角度提出了礼貌原则的六个准则:得体准则(tact maxim)、慷慨准则(generosity maxim)、表扬准则(approbation maxim)、谦逊准则(modesty maxim)、一致性准则(agreement maxim)及同情准则(sympathymaxim)。

他认为根据这些准则合理使用语言就可以达到最佳交际效果。

Leech提出的这六条准则是根据英国文化特点而提出的,主要是说英国人如何运用礼貌原则而使言语行为恰到好处。

同时Leech也指出:“东方有些文化社团(如中国和日本)比西方国家更重视谦虚准则;操英语的文化社团(尤其是英国)更重视策略准则和反语准则;地中海国家更重视慷慨准则,而不太重视谦虚准则。

”这些不同的礼貌准则是礼貌原则在不同民族和文化的具体表现,即礼貌语言的文化差异性表现。

同样,在中国文化背景下,顾曰国、何自然等从语用角度分析了汉语中礼貌现象及礼貌行为的文化特征。

Leech认为礼貌理论具有普遍性,但也清楚地意识到礼貌受文化制约的特性。

所以,我们在承认礼貌原则的普遍性的同时,也应认识到礼貌原则的特殊性,不应该追求并满足于普遍框架的趋势。

礼貌是一条普遍原则,既然它属于文化因素,那么在不同的文化里,就会产生相应的准则或准则变体。

![[跨文化交际中的礼貌原则差异分析]跨文化交际礼貌原则](https://uimg.taocdn.com/eb050ec3453610661fd9f410.webp)

[跨文化交际中的礼貌原则差异分析]跨文化交际礼貌原则语言学习涉及到很多方面,其中包括的不仅是语言学层面的对等,不可忽视的是两种语言间的文化差异。

研究语言和文化的结合已经有很长时间了,语言学家和人类学家为此作出了巨大的贡献。

礼貌以言语行动所表现的谦虚恭敬,广泛体现在各种语言中,但是由于民族形成时不同的社会背景和风俗习惯的差异,导致不同的人对礼貌的界定有着不同的见解。

礼貌原则所维护的是“面子”(face)。

中西方文化中对于面子的认知因历史、社会、宗教等原因不尽相同。

汉文化中因儒家所倡导的“中庸”而使大家在维护面子时更注重维持个体在公众面前的形象,希望获得赞同、夸奖。

而西方文化因受宗教文化的影响主张个性解放,注重个人自由,而使大家在维护面子上更偏向于个体独立,不受外界干涉。

礼貌的存在是客观的,但是礼貌的内涵和意义却是因文化而异的。

因此在进行跨文化交际活动的同时,为了达到最好的交际效果,一定要对文化差异有所认识,以免引起误解。

一、中英文化中的礼貌原则(一)英语文化中的礼貌原则任何交际主体之间都有各种差异,但是任何交际都是为了沟通交际主体,是双方共同实施完成的行为。

美国语言学家Grice提出了合作原则,他认为,只有交际双方遵守一些共同的基本原则,不然人们在日常生活中的对话可能会造成对方的误解。

他提出的合作准则如下:1.量的准则:指在言谈交际的过程中,要提供对方所需信息,但不提供多余信息。

2.质的准则:指在言谈交际的过程中,要说真话,提供可靠证据而不是个人看法。

3.关系准则:指说话内容要切题,注意使话语与正在交谈的内容有关,不要将没有联系的事物扯在一起。

4.方式准则:指话语要有关联。

英国著名的语言学家利奇(G. Leech)(1983)根据英国文化的特征,效法Grice的合作原则,提出了六条礼貌准则,简述如下:1.得体准则(The Tact Maxim):减少表达有损于他人的观点。

因此要尽量少表示有损于人的意见,多表示使人有益的意见。

中西方礼仪文化差异礼仪文化是人类社会文明的重要组成部分,它反映了不同民族和国家的价值观、道德观、社会规范以及生活方式。

中西方由于历史、地理、宗教、哲学等方面的差异,形成了各具特色的礼仪文化。

了解中西方礼仪文化的差异,有助于促进跨文化交流,减少误解和冲突,增进彼此的理解和尊重。

一、社交礼仪在社交场合中,中西方的礼仪表现出明显的不同。

中国人在见面时,通常会使用握手作为主要的问候方式,同时伴有亲切的问候语,如“您好”、“最近怎么样”等。

关系亲密的朋友之间可能会拥抱,长辈与晚辈见面时,晚辈往往会主动向长辈鞠躬问好。

而在西方,亲吻脸颊和拥抱是常见的问候方式,尤其是在亲朋好友之间。

初次见面时,通常以握手表示友好,但握手的力度和时间相对较短。

在称呼方面,中国注重辈分和身份,使用诸如“叔叔”、“阿姨”、“爷爷”、“奶奶”等亲属称谓来称呼非亲属关系的长辈,以表示尊敬。

在工作场合,会使用职位称呼,如“李经理”、“王主任”等。

而西方更倾向于直呼其名,除非在非常正式的场合,才会使用“先生”、“女士”、“博士”等称呼。

交谈时的话题选择也有所不同。

中国人在交流中可能会更多地涉及家庭、工作、生活等方面的个人情况,并且喜欢询问对方的年龄、收入、婚姻状况等。

在西方,这些话题被认为是比较私人的,不太适合在初次见面或不太熟悉的人之间谈论,他们更倾向于谈论天气、旅游、艺术、体育等相对轻松和公共的话题。

二、餐桌礼仪餐桌礼仪是中西方礼仪文化差异的一个重要方面。

中国人通常使用筷子作为餐具,进餐时注重分享和热闹的氛围。

菜肴会摆在桌子中央,大家共同享用。

在座位安排上,长辈或尊贵的客人通常坐在主位。

敬酒是常见的礼仪,通过敬酒来表达尊敬和感激之情。

西方则以刀叉为主要餐具,实行分餐制,每个人都有自己的一份食物。

用餐时,一般从外向内依次使用餐具。

座位安排也有一定的讲究,男女主人会分别坐在餐桌的两端,贵宾坐在主人的右侧。

在西餐中,喝酒一般不劝酒,而是根据个人意愿适量饮用。

浅谈中、西方礼貌原则差异作者:王璐来源:《青年文学家》2013年第20期摘要:礼貌是一种社会文化现象,是人类交际的基本准则。

礼貌既具有普遍性,同时又具有相对性,在不同的文化背景中,表现出不同的特点。

通过分析中西方礼貌原则的差异,以期跨文化交际中英、汉使用者遵守彼此的礼貌原则相互沟通,从而获得交际的最佳效果。

关键词:礼貌;礼貌原则;差异作者简介:王璐,1988年6月29日生于河南省漯河市,女,汉族,河南师范大学2011级研究生,专业:外国语言学及应用语言学,方向:语言测试。

[中图分类号]:H0 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2013)-20--01语言作为跨文化交际中文化的载体,在中西方交际中涉及最广。

礼貌原则作为日常生活中的一项行为准则,制约着语言的使用,为人们礼貌用语的正确使用提供了一个可以借鉴与遵循的标准。

由于中西方文化背景、价值观念的不同,礼貌原则也呈现出一定的差异性。

一、Leech 的礼貌原则20世纪60年代,美国哲学家Grice 提出了言语交际中的合作原则,即:量的准则、质的准则、关系准则和方式准则。

但是,人们在交际过程中有时会故意违反合作原则,针对这一现象,英国语言学家 Leech 在总结 Brown 和 Levinson研究成果的基础上,提出了礼貌原则,其中包括六条准则:1. 策略准则:尽力减少他人付出的代价;尽力扩大对他人的益处。

2. 慷慨准则:尽力减少对自己的益处;尽力扩大自己付出的代价。

3. 赞扬准则:尽力缩小对他人的批评;尽力夸张对他人的表扬。

4. 谦虚准则:尽力缩小对自己的表扬;尽力夸张对自己的批评。

5. 赞同准则:尽力缩小与他人的不同意见;尽力夸张与他人的相同意见。

6. 同情准则:尽力缩小对他人的厌恶;尽力扩大对他人的同情。

策略准则和慷慨准则是西方比较注重的两个准则。

策略准则侧重于如何对待他人,适用于请求或者命令他人做某事的言语行为。

慷慨准则侧重于如何对待自己,多用于帮助他人的言语行为中。

中西礼貌差异论略

1.中西礼貌差异

随着世界不同文化的交流,中西文化在礼貌方面有很大的差异。

在中国,必须遵守传统标准的礼貌礼仪,比如父母的尊重,东道主的

招待以及礼节性的互动环境。

而西方国家注重自由公正的价值观,礼

貌习俗主要体现在对待陌生人的交往方式和礼貌的行为表现上。

2.中国的礼貌

中国人从小就被训练为尊敬别人和尊重社会伦理。

在中国,最高

的礼貌是孝顺。

在家里,一个子女必须尊重自己的父母,在社交层面,若有客人到家里时,一定要以敬谦的态度招待。

此外,中国人在与朋

友之间的交流中也比较注重仪式感,诸如赠送小礼物、行礼、以及宾

语的使用都很重要。

3.西方的礼貌

在西方国家,尊重他人、有礼貌的行为被认为是很重要的社会表现。

礼貌起于基本的礼仪,如礼貌地说话、尊重他人和遵守公共规范,也就是所谓的“尊重他人”。

此外,西方人也会加入一些像开玩笑之

类的元素来改善社交氛围,这些可以帮助人们更好地沟通和理解。

4.总结

总而言之,中西礼貌差异在于概念不同,但都会用来调节社会关系。

西方强调的是自由价值观以及文明交流的礼仪,而中国用尊重他

人,尊重传统以及尊重父母来表现礼貌。

保持礼节,无论是在中国还是西方,都是一种社会精神文明。

2013.11学教育54量,来提高整个社会对产学合作教育的关注度。

这样不仅能够激发企业参与其中的热情,还能够为学校开展产学合作提供更多的资金、人力支持,为学生提供更多的实践机会,为国家培养更多的高素质应用型人才。

2、产学合作教育双方应该相互合作,深度沟通加强企业与学校的沟通,对学校教学目标、教学计划、教学内容及方法进行联合制定,建立一套完整的人才培养方案,依靠这种紧密沟通合作,来完善产学合作教育的各项规章制度,保证教育过程的高效顺利实施。

根据市场经济的发展程度,企业发展过程对技术人才的需求方向,定期的开展校企双方交流会,让学校明确企业需求,让企业了解学校的培养情况。

企业为学校“双师型”教师培养提供更多的条件,让学校的老师不仅仅具备技术理论知识,同时还具备一定的实际工业生产技能。

学校要经常聘请企业负责人或者专门技术人员来校做讲座,让更多的学生了解企业文化,了解企业需求。

长时间高频率的沟通在一定程度上能够深化学校与企业之间的情感交流,学生对企业有了更深厚的感情,企业对学生有了更全面的了解。

3、企业是校企合作的关键企业是职业教育产学合作的主力,是职业教育产学合作可持续发展的重要组成部分。

共同建立“实训基地”是企业和学校二者实现“共赢”的方式之一,但是切不可流于形式,要利用学校的教师资源以及企业的专业技术人员,对学生的整个“实训”过程进行切实有效的指导与监督,为培养更多的企业“第一线”应用型人才提供保障。

学生在企业进行实践锻炼时,企业应该指派相应的技术人员作为带班教师,帮助学生解决实践生产过程中遇到的困难,教授他们更多地实际操作技能,已能够保证学生在有限的时间内积累更多的实际工作经验。

此外,由于学校教师普遍具有较为深厚的理论知识,企业在与学校相互深入交流的过程中,可以利用高校教师理论功底深厚的优势,来研发更多的新技术。

所以,产学合作教育模式对于企业新技术新产品研发是有着一定帮助的。

4、学校应该为校企合作创造一切有利条件职业教育的培养目标就是专业性、应用性,所以在专业设置上应该以市场为导向,按照社会需求适当调整专业设置。

中西方礼仪文化差异礼仪文化是人类社会在长期的发展过程中形成的一种规范和准则,它反映了不同文化背景下人们的价值观、思维方式和行为习惯。

中西方由于历史、地理、宗教、社会制度等方面的差异,形成了各具特色的礼仪文化。

在社交礼仪方面,中西方有着明显的不同。

中国人注重人际关系的和谐,见面时常常会互相问候,如“吃了吗?”“最近怎么样?”以表达对对方的关心。

而西方人更倾向于直接、简洁的问候方式,如“Hello”“Good morning”等。

在称呼上,中国人通常会根据对方的身份、年龄、职业等来选择合适的称呼,比如对长辈会用“爷爷”“奶奶”“叔叔”“阿姨”等,对平辈会用“哥哥”“姐姐”“弟弟”“妹妹”等。

而西方人在称呼上相对简单,通常直呼其名,除非在非常正式的场合,才会使用“Mr”“Mrs”“Miss”等称呼。

在送礼方面,中西方的差异也较为显著。

中国人送礼讲究礼尚往来,注重礼物的价值和寓意,常常会选择一些具有象征意义的物品,如茶叶、丝绸、陶瓷等。

而且送礼的时机也很有讲究,比如在节日、生日、拜访时等。

西方人送礼则更注重心意,不太在乎礼物的价值,他们可能会送一本书、一张唱片或者一束鲜花。

同时,西方人在收到礼物时会当场打开,并表示感谢。

而中国人一般不会当场打开礼物,以免显得过于急切和不礼貌。

餐桌礼仪是中西方礼仪文化差异的一个重要方面。

在中国,用餐时通常使用筷子,座位的安排也有一定的讲究,长辈或者重要的客人通常坐在主位。

用餐过程中,人们喜欢互相夹菜,以表示关心和热情。

而在西方,用餐时使用刀叉,座位的安排相对随意。

西方人更注重个人的独立性,一般不会互相夹菜,认为这样不卫生。

此外,西方人在进餐时讲究安静,尽量不发出声音,而中国人在聚餐时氛围通常比较热闹。

在商务礼仪方面,中西方也存在差异。

在商务谈判中,中国人往往比较注重建立良好的人际关系,会在谈判前进行一些寒暄和交流,以增进彼此的了解和信任。

而西方人则更注重直接进入主题,快速达成交易。

中西方礼仪的差异当不同文化背景的人们来到一个新的文化环境中,他们总是会面临许多文化差异。

其中一个最重要的差异就是礼仪。

礼仪的差异与文化的差异是密切相关的。

中西方是两种不同的文化背景,它们在礼仪方面表现出很大的差异。

了解它们之间的差异,不仅能够避免文化冲突,还能够更好地理解彼此。

一、礼仪的基础礼仪作为一种表达个人尊重和社会关系建立的无形行为,是受制于文化、历史、宗教和地理因素等多种因素的。

它是一种标准化的行为表现,可以在不同的场合展示出来,比如生日聚会、商务会议和婚礼等。

虽然礼仪会受到社会和文化差异的影响,但是它的基本原则却是相同的。

在中西方礼仪方面,它们的基础原则都是相同的。

尊重、礼貌和关注他人是其共同点。

但是,它们的表达方式和方法却存在着很大的差异,这是由于不同文化背景、历史演变和经济生活发展等因素导致的。

二、西方礼仪西方的礼仪可以分为两种类型:社交礼仪和商务礼仪。

在社交场合,西方人非常注重礼貌和个人空间。

当他们在和别人交流时,他们更加注重目光接触和身体语言。

在与人交往的时候,他们会避免过分亲密的肢体接触和直接的言辞。

在聚会中,他们通常会喝酒、跳舞和聊天。

在餐桌上,他们习惯先给女性留座。

在商务场合,西方礼仪更加注重身着得体和礼貌。

在会议中,他们通常称呼对方的名字,并尽可能地保持商务关系的正式。

他们的表达方式通常比较直接和简洁,不会使用过多的细节信息。

他们在商务谈判中的态度通常会表现出自信和坚定。

三、中西方礼仪差异中西方礼仪在表达方法上有很大的差异。

在中国,礼仪是社交和文化生活的重要元素。

中国人通常喜欢用形式化的方式表达尊重和礼貌。

在与人交往的时候,他们通常会使用间接的言语和手势,表达自己的意见和想法。

在餐桌上,他们习惯于使用筷子,并会特别关注餐桌礼仪的规则。

在商务场合中,中国人更加注重人际关系和面子。

他们通常会在初次见面时,通过一些社交礼节来表达自己的尊重和关注。

在商务谈判中,他们的表现通常会比较细腻和优柔寡断。

中西礼仪的文化差异中西方文化拥有各自独特而丰富的礼仪体系,其背后反映了不同的历史、价值观和传统。

本文将探讨中西礼仪的文化差异,帮助读者更好地理解和尊重他人的礼仪行为。

一、沟通方式在中西方的沟通方式中存在着显著的差异。

在中方文化中,人们倾向于使用间接的语言表达方式,注重含蓄和委婉。

比如,当受邀参加宴会时,中方人士通常会谦虚地推辞几次,然后才会接受邀请。

这表明了中方文化中尊重他人的特点。

而在西方文化中,人们更加直接和开放地表达自己的意见和感受。

他们更习惯在沟通中直截了当地说出自己的想法。

在面对邀请时,西方人士可能会更直接地回答是或否,并以自己的真实意见作为基准。

二、礼貌与尊重中西方文化在对待礼貌和尊重的态度上也存在差异。

在中国文化中,尊重长辈和上级是非常重要的价值观。

比如,儿童需要向长辈鞠躬致意,晚辈需要服从父母的安排,员工需要尊重上级的意见。

而在西方文化中,个人的自主权和平等观念更受重视。

尽管也有尊重长辈和上级的传统,但个人的意见和决策更加受到鼓励和重视。

人们更注重平等和自由的表达,注重通过对话和讨论来达成共识。

三、宴会礼仪中西方的宴会礼仪也存在一定的差异。

在西方,用餐礼仪通常注重自由和随意。

人们可以自由选择座位,自己夹取食物,用餐时可以随意交谈和享用美食。

而在中国文化中,宴会礼仪更加注重团结和尊重。

主人会根据宾客的地位和身份安排座位,尊重长者和贵宾,并在宴会上表达自己的热情款待。

在用餐时,人们通常会使用筷子,并注意礼貌用餐的规范。

四、服装礼仪中西方文化对于服装礼仪的要求也存在差异。

在西方,人们更加注重个人自由和个性化。

在正式场合,人们可能会根据个人风格选择服装,以展示自己的独特风格。

而在中国文化中,人们在正式场合普遍更加注重传统和整齐的穿着。

比如,在婚礼、毕业典礼等重要场合,人们会穿着正式的礼服,以展示对场合的尊重与仪态。

综上所述,中西礼仪的文化差异体现了不同文化背景和价值观的差异。

尊重并理解他人文化差异是增进跨文化交流和合作的关键。