失地农民就业问题综述

- 格式:pdf

- 大小:142.81 KB

- 文档页数:3

大学生就业能力的国内外研究综述与问题解析

崔玉娈

【期刊名称】《黑龙江高教研究》

【年(卷),期】2011(000)007

【摘要】就业是衡量一个国家政治与经济景气的最重要指标.在分析国外相关研究的基础上,指出我国当前对大学生就业能力研究的三个特点:较多注重就业能力的内涵研究和概念解析,对就业能力的实践研究则有所缺乏;注重对就业能力培养的一般路径的对策研究,而较少对就业能力培养的创新机制的研究;注重对就业能力培养机制的短期性研究,而忽视对就业能力的长效性和可行性研究.并进而指出今后对大学生就业能力研究的重点和方向.

【总页数】4页(P21-24)

【作者】崔玉娈

【作者单位】上海海事大学,文理学院,上海,201306

【正文语种】中文

【中图分类】G640

【相关文献】

1.动作解析技术与现代体育训练国内外研究综述 [J], 彭秋萍;

2.解读"失地农民问题"——国内外失地农民问题研究综述 [J], 沈关宝;王慧博

3.动作解析技术与现代体育训练国内外研究综述 [J], 彭秋萍

4.大学生就业能力的国内外研究综述与问题解析 [J], 崔玉娈

5.当前国内外区块链技术伦理问题研究综述 [J], 田骞

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

毕业设计(论文)题目:“城中村”旧城改造中存在的问题及对策研究——以广州市为例“城中村”旧城改造中存在的问题及对策研究——以广州市为例摘要城中村是我国城市化进程中存在的普遍而又独特的现象。

随着城市经济发展的提速,城市规模急剧扩大,城中村也随着城市发展逐步形成。

城中村改造是一个城市走向现代化的必由之路,是一项具有重大意义的工作。

因此,研究城市化进程中城中村的改造问题具有重要的理论意义和现实意义。

本文以广州市为研究区域,在综述国内外对城中村问题研究的基础上,运用郊区城市化理论、二元结构理论和可持续发展等理论,分析城中村形成的原因,针对广州市城中村的类型、改造现状等情况,探讨广州市城中村存在的问题及改造的必要性,并由此提出了城中村改造的思路和对策。

为了避免新的城中村现象出现的恶性循环,本文最后对此进行了再思考并提出了相应对策。

关键词:二元管理结构;城中村改造;问题;对策RESEARCH ON THE PROBLEMS ANDCOUNTERMEASURES OF “URBAN-VILLAGES”RECONSTRUCTION ----TAKING GUANGZHOU AS ANEXAMPLEABSTRACTVillages existing in China's urbanization is the universal and unique phenomenon. Along with the development of urban economy, urban size increasing dramatically speed, villages with urban development also forms gradually. City village reconstruction is a city of modernization way is a great significance of the work. Therefore, the study of the transformation of urbanization midtown is of important theoretical significance problems and practical significance.Taking Guangzhou as the study area in this review, the research of villages, on the basis of suburban urbanization theory, using dual structure theory and sustainable development theory, analyses the causes of the formation of villages in Guangzhou city, the type, the transformation situation villages such as Guangzhou villages, discusses the existing problem and the necessity of reform, and then puts forward the city village reconstruction ideas and countermeasures. In order to avoid new villages phenomenon to appear vicious circle, this paper finally discusses this and think and puts forward some corresponding measures.Key words:dual management structure; “urban-villages”reconstruction; question;countermeasure目录1 绪论 (1)1.1 研究的目的和意义 (1)1.2 国内外研究现状综述 (1)1.3 研究的基本内容和方法 (4)2 我国城中村现象形成的原因分析 (5)2.1 我国城中村现象概况 (5)2.2 城中村现象形成的原因分析 (7)2.3 我国城中村改造的必要性 (8)3 广州市城中村改造存在的问题及原因分析 (10)3.1 广州市城中村现状简介 (10)3.2 广州市城中村改造中存在的主要问题 (11)3.3 广州市城中村问题形成的原因分析 (11)4 我国城中村改造的思路及对策 (13)4.1 城中村改造的最终方案必须是以各方利益的平衡为前提 (13)4.2 政府在改造中应承担更多成本并发挥主导作用 (13)4.3 必须首先化解较为突出的城中村利益导向机制异化问题 (13)4.4 改造不宜大规模进行,而应有步骤、分阶段推进 (14)4.5 合理运筹可“生财”的土地资本,实现多方共赢 (14)5 城中村改造问题的再思考 (16)5.1 尽早介入城中村管理 (16)5.2 健全社会保障体系 (16)5.3 提高村民的技能素质 (16)5.4 保留民俗文化 (17)6 结论 (18)参考文献 (19)致谢 (20)1 绪论1.1 研究的目的和意义随着我国城市化进程的加快,城市快速扩张,对土地的需求更加迫切。

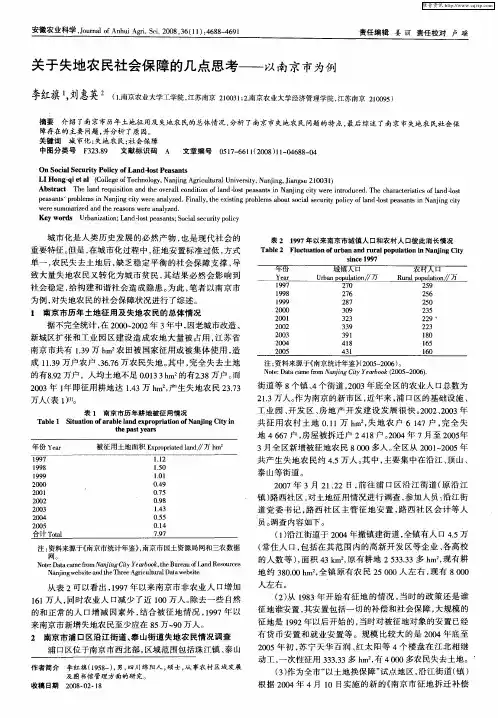

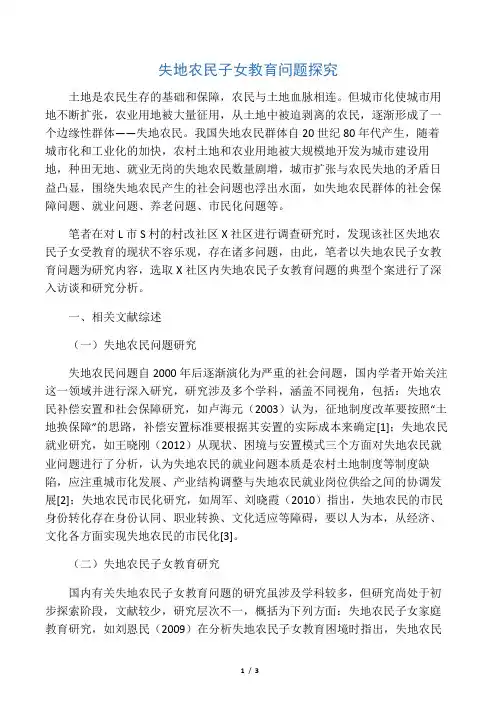

失地农民子女教育问题探究土地是农民生存的基础和保障,农民与土地血脉相连。

但城市化使城市用地不断扩张,农业用地被大量征用,从土地中被迫剥离的农民,逐渐形成了一个边缘性群体――失地农民。

我国失地农民群体自20世纪80年代产生,随着城市化和工业化的加快,农村土地和农业用地被大规模地开发为城市建设用地,种田无地、就业无岗的失地农民数量剧增,城市扩张与农民失地的矛盾日益凸显,围绕失地农民产生的社会问题也浮出水面,如失地农民群体的社会保障问题、就业问题、养老问题、市民化问题等。

笔者在对L市S村的村改社区X社区进行调查研究时,发现该社区失地农民子女受教育的现状不容乐观,存在诸多问题,由此,笔者以失地农民子女教育问题为研究内容,选取X社区内失地农民子女教育问题的典型个案进行了深入访谈和研究分析。

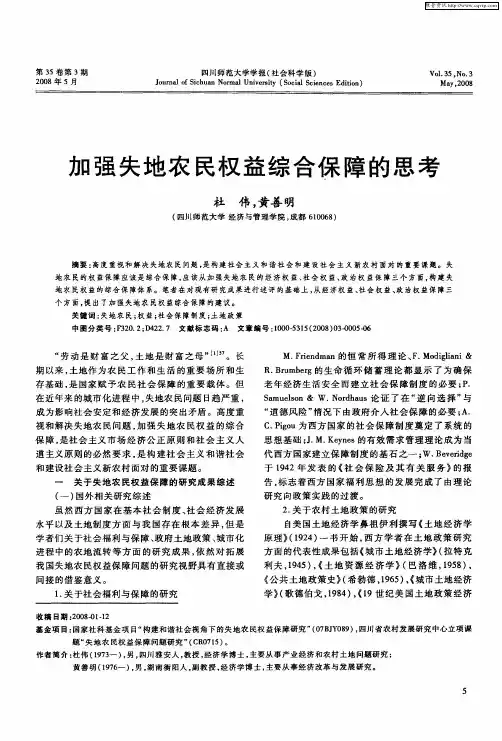

一、相关文献综述(一)失地农民问题研究失地农民问题自2000年后逐渐演化为严重的社会问题,国内学者开始关注这一领域并进行深入研究,研究涉及多个学科,涵盖不同视角,包括:失地农民补偿安置和社会保障研究,如卢海元(2003)认为,征地制度改革要按照“土地换保障”的思路,补偿安置标准要根据其安置的实际成本来确定[1];失地农民就业研究,如王晓刚(2012)从现状、困境与安置模式三个方面对失地农民就业问题进行了分析,认为失地农民的就业问题本质是农村土地制度等制度缺陷,应注重城市化发展、产业结构调整与失地农民就业岗位供给之间的协调发展[2];失地农民市民化研究,如周军、刘晓霞(2010)指出,失地农民的市民身份转化存在身份认同、职业转换、文化适应等障碍,要以人为本,从经济、文化各方面实现失地农民的市民化[3]。

(二)失地农民子女教育研究国内有关失地农民子女教育问题的研究虽涉及学科较多,但研究尚处于初步探索阶段,文献较少,研究层次不一,概括为下列方面:失地农民子女家庭教育研究,如刘恩民(2009)在分析失地农民子女教育困境时指出,失地农民子女的家庭教育走向薄弱化和边缘化,归因于失地农民的家庭教育意识薄弱、文化素质偏低,缺乏社会支持,没有合理的家庭教育体系等[4];失地农民子女学校教育研究,如黄东有(2010)认为,学校要正确发挥教育功能,转变教育理念,着重注意失地农民子女行为偏差和心理障碍问题,建设家校联动机制[5];失地农民子女教育权益保障及政策研究,如邵国平等(2005)认为,要进行教育体制改革、调整教育投资结构、通过教育集团化推广优质教育资源,保障其教育质量[6];苏东海、杨文笔(2007)提出要贯彻“两免一补”政策,保障失地农民子女的义务教育水平,要大力?l展农村教育,提高失地农民子女教育资源的质量[7]。

被征地农民养老保险研究综述摘要:被征地农民养老保险问题日益突出,亟待解决。

目前主要存在两种模式:被征地农民社会养老保险模式和被征地农民商业养老保险模式。

两种模式均在不同方面存在一定的优缺点,不能采取一刀切的方法确定采取哪种模式。

关键词:被征地农民;社会养老保险;商业养老保险中图分类号:f293 文献标识码:a 文章编号:1001-828x(2011)07-0247-02一、研究背景中国是一个农村人口占大多数的发展中国家,在全国13亿多人口中,农村人口占一半以上,研究农业、农村和农民问题即“三农问题”,必然成为中国理论界和实际工作部门的重要任务。

在我国很多农村地区,农业仍然是农民最主要的经济活动以及收入的主要途径,农民主要的养老模式为家庭养老和自我养老相结合的模式。

其中,自我养老首先体现为解决自己的生存资料来源,其次是解决医疗费用,最后是照料自己的生活。

尽管目前农业比较利益下降,收益不多,但是对于老年农民来讲,土地具有重大的价值,是他们获得生活资料、实现养老的重要支柱。

如果土地被征用,他们将失去这部分收入来源,老年生活主要依靠家庭养老。

目前我国已经步人老龄化社会,农村地区将更多的形成“4-2-1”或“4-2-2”甚至“6-2-2”的家庭结构。

据全国老龄办2007年12月17日发布的《中国城乡老年人口状况追踪调查》,2006年底,中国60岁及以上的老年人口已增长到1.49亿,占总人口比例11.3%,农村地区的纯老户(空巢户)占38.3%(其中单身孤老户9.3%,夫妻户29.0%),与其他家庭成员一起居住的占61.7%,家庭规模的逐步小型化和核心化趋势,使家庭养老压力日益增大;并且由于现在赡养观念的变化,很多年轻人已经不再将赡养老人当成自己的义务,这些都使家庭养老功能开始弱化,同时使被征地农民的来年生活处于无保障状态。

因此,被征地农民养老保险问题亟待解决。

二、目前存在的被征地农民养老保险模式1.被征地农民社会养老保险模式在如何建立被征地农民养老保险体系方面,很多学者提出应该按情况制定不同的养老保险方案,不能搞一刀切。

㊀㊀2021年第62卷第1期215收稿日期:2020-06-19作者简介:倪益程(1995 ),男,浙江嘉兴人,硕士,研究方向为农村资源与环境发展,E-mail:591299188@㊂文献著录格式:倪益程.农民就业类型及其影响因素[J].浙江农业科学,2021,62(1):215-219.DOI:10.16178/j.issn.0528-9017.20210162农民就业类型及其影响因素倪益程(浙江农林大学经济管理学院,浙江杭州㊀311300)㊀㊀摘㊀要:农民就业是民生之本,是建设中国特色社会主义的战略任务,是推动中国经济发展和社会变革的巨大力量㊂通过利用浙江省农户的实地调查数据,运用统计描述和Mlogit 模型,实证分析农民的就业类型及其影响因素㊂研究结果表明,相对于从事非农就业的农民,年龄㊁户均耕地面积对农民从事纯农业和兼业都有显著的正向作用(P 分别为ɤ1%和ɤ10%);相反地,身体健康程度和受教育年限因素对其都有显著的负向作用(P 分别为ɤ10%和ɤ1%)㊂以从事非农就业的农民为参照,性别对农民从事纯农业来说有极显著的负向作用(P ɤ1%),而家庭中的老人负担率对其有显著的正向作用(P ɤ5%)㊂相对于从事非农就业的农民,仅有家庭儿童负担率对农民从事兼业有显著的促进作用(P ɤ10%)㊂关键词:农民就业;Mlogit 模型;影响因素中图分类号:F323.6㊀㊀㊀文献标志码:A㊀㊀㊀文章编号:0528-9017(2021)01-0215-05㊀㊀解决农民就业问题,培育新型职业农民是发展现代农业的关键,是中国农业的未来㊂近年来,随着市场化㊁城镇化进程的不断深入,农民的就业结构发生巨大改变,大量农村青壮年劳动力进城务工就业,务农劳动力数量大幅减少,农民兼业化程度在不断提高,农民的就业选择趋于多元化㊂2016年农民工总量28171万人,比上一年增加424万人,其中,外出农民工16934万人㊂农民工广泛分布在国民经济中各个行业,从事制造业的农民工比例为30.5%,在建筑业㊁采掘业中占20%,从事第三产业的农民工占46.7%,在环卫㊁家政㊁餐饮等服务业中这一占比达50%㊂另外,2016年全国农民工月均收入达3275元,与2015年相比增长6.6%,由此可见,农民就业的人数规模在扩大,收入水平与上一年相比也在提高㊂与此同时,农民就业问题在经济新常态下压力日益增大,农民就业 短工化 问题明显,许多农民无法在城市扎根而导致流动性大,由于行业用工需求的饱和使农民的收入增长速度明显趋缓,部分农民由于文化水平较低缺乏专业的职业技能,导致产业队伍不稳定,农民创业环境不宽松,政府在资金和技术支持上还不够,落实政策有缺陷㊂由于农村集体土地被大量征用,催生了越来越多的失地农民,让农民就业存在许多困难和阻碍,就业率低,就业渠道少,就业结构失调,这也加剧了农村留守儿童和留守老人等社会问题,农村留守人口老龄化趋势明显,造成了农村土地荒废,土地流转缓慢,影响了现代农业的发展㊂非农产业的深入发展,快速推动了农民收入的提高,促进了农村的发展,但也造成了纯农业发展的落后,农民的离农意愿倾向越来越明显㊂因此,剖析农民就业选择的影响因素,有助于我们合理引导农村剩余劳动力就业问题,推动农村经济结构的转型,在某种程度上把握农村劳动力未来的发展趋势㊂1 文献综述农民就业问题一直是中国学术界关注的重要课题之一㊂国内现在有许多研究成果,一些学者考察了农民外出从事非农就业以及兼业的因素㊂一方面来说,是由于激烈的市场竞争关系以及农民个人之间的人力资源差异,导致农民在选择从事非农就业有不同的意愿倾向;另一方面,城乡二元结构对农民就业流动产生的制度影响也十分深远[1]㊂同时,有国外学者研究发现,农民的自雇就业经历对于农民的非农就业选择有显著的正向影响[2]㊂也有部分农民的一些个性特征影响着他们对自雇就业的选择[3]㊂216㊀㊀2021年第62卷第1期1.1㊀影响农民就业类型的因素影响农民就业类型的因素很多,农民在拥有自己的土地时,土地的社会保障功能和土地流转让农民对从事农业专业化生产有更强的意愿[4],土地让农民家庭中的所有劳动力都能最大限度从事在纯农业劳动中㊂在家庭人口㊁耕地面积㊁性别年龄单因素影响下,农民选择纯农业就业有显著的倾向[5]㊂农民对于从事行业薪酬的比较,家庭所处于的社会组织地位例如是否是村干部㊁户均耕地面积㊁农民个体禀赋对农民选择从事非农就业有显著影响[6]㊂农民就业选择还与农民的性别㊁年龄及其受教育程度和自身的职业技术水平有密切联系[7-9]㊂刘玉成等[10]将以上一些影响因素整合为家庭因素和个人因素㊂此外,李瑞琴[11]的研究还将目光拓展到地形与经济发展水平因素,认为这些因素都对农民就业选择有显著影响㊂1.2㊀农民就业多样化的后果农民总体非农就业水平的提升对推动非农就业结构升级,增强农民主动离农意愿具有显著积极作用[12]㊂与此同时,农民的就业类型还和农民所能得到的报酬具有紧密的关系[13],所以有越来越多的农民选择外出从事收入收益更高的非农就业,这是多方面因素共同作用的结果㊂而农民大量外出从事非农就业以及兼业,对农村经济发展也有一系列的负面影响,例如城镇化发展阶段让越来越多的农民成了 三无农民 [14];农民青老年比例失调,农民中优质的人力资源流失现象非常严重[15]㊂农民中存在大量的失地农民,而失地农民的就业问题也一直是一个难题,2016年中国农村经济调研报告指出,全国28个省有20%的失地农民处于失业状态㊂1.3㊀已有的研究建议许多学者也对农民就业选择提出了建议,可以加大农民的职业教育培训投资,提高农民的核心竞争力,对农民提供政策上的倾斜,推动农民自主创业创造更高的经济效益,从而带动非农就业发展[12];完善农村的基础设施㊁土地制度,推动农村区域经济发展,助推农村剩余劳动力的转移[16];以人为本,坚持城乡统筹的战略方针,加强改革和创新,改变城乡二元结构[17];尊重农民的就业选择,合理疏通引导农民就业,发展多种形式的农业经营方式,拓宽农民的就业选择,促使农民就业多元化发展[18]㊂1.4㊀小结已有研究关注了农民逐步从纯农业向非农就业和兼业转移的因素,大量农民外出从事非农就业对农村经济发展所带来的负面影响,以及改进该现象的建议㊂作者通过对临安㊁开化㊁庆元㊁龙泉四地的实地调研,结合有关数据,运用科学方法整理分析,探究出农民的就业类型及其影响因素,并根据模型研究结果结合实际,实事求是地寻求科学㊁合理㊁实用的对策,通过国家政府科学合理地积极引导,健全农业劳动力转移机制和创业创新体制,鼓励农民多渠道就业,为我国解决 三农问题 提供有力的支持㊂2 模型构建与数据来源2.1㊀模型与变量选择将农民就业类型分为纯农业就业㊁兼业和非农就业三类,采用Mlogit回归模型进行分析㊂选择不同就业类型受到多因素的影响,可分为个体类特征变量㊁家庭类特征变量和其他类特征变量三类㊂个体类特征变量包括受访者性别㊁年龄㊁婚姻状况㊁受教育年限㊁健康状况㊁是否为村(组)领导㊁是否受过技术培训㊂男性是农业生产的主力军,外出务工概率远大于女性;女性则较多从事兼业或者是赋闲在家㊂年龄也是影响农民就业的重要因素,年轻人希望进入城市扎根,倾向于从事非农工作;而年纪越大的农民因为思想观念上的不同和体力的客观性,会更多考虑纯农业以及打零工㊂获得较多教育的农民接受新观念的能力强,他们愿意去从事前景好㊁工资相对高的非农职业;而教育程度相对较低的农民受限于自身的知识范围,只能进行农业生产以及兼业㊂农民健康程度好,在客观上就有能力从事体力繁重的纯农业;而健康状况不好的农民就会倾向于选择兼业或者非农就业㊂村干部接触国家政策早,便于得知更多的前沿信息,有更多的机会从事其他行业㊂就是否接受技术培训而言,农民接受了技术培训就有了技术支持,他们会运用先进的技术设备和自身的理论储备,从事兼业和非农就业;反之,没接受过技术培训的农民就会大部分从事纯农业㊂家庭类特征变量包括家庭总人口㊁儿童负担率㊁老人负担率㊁户均耕地面积㊁户均林地面积㊂家庭总人口多少在一定程度上影响农民的就业选择,家庭人口多,让家中劳动力外出从事非农就业有较多不确定的因素,受到家庭的束缚㊂就儿童负担率和老人负担率而言,家庭中儿童和老人多,农民就业就会倾向于从事纯农业;留在家中的儿童和老人少,家中儿童和老人的负担轻,农民会更倾向于外出从事非农就业和兼业㊂所拥有的耕地面积和林地面积,是影响农民农业收入的直接因素,户均耕地面积和户均林地面积大,农民就会倾向于从事纯农业,让自身拥有的耕地面积和林地面积的收益最大化;反之,农民就会更倾向于外出从事非农就业和兼业㊂其他类变量包括村委会到乡政府距离和县(市)虚拟变量㊂村委会到乡政府的实际距离也在一定程度上影响着农民的就业选择,距离远了,农民接受信息程度就会闭塞,农民更可能留在家中从事农业生产;而距离近了,便利性提高,乡政府发达的氛围会让农民有更多选择从事非农就业以及兼业㊂不同地区各种风土人情以及习俗习惯对农民的就业类型也有着重要的影响,临安㊁开化㊁庆元㊁龙泉四个地区对农民的就业选择也有不同的影响程度㊂2.2㊀数据来源本文数据主要由一手资料和二手资料构成㊂一手资料主要来源于农户问卷调查,二手资料收集来自于官方统计数据和相关文献㊁报告㊂一手数据来源于2016年国家林业局委托调查的 浙江省林权制度改革 项目㊂在浙江省53个林区重点县(市)中,采用分层随机抽样方法确定4个县(市) 临安㊁开化㊁龙泉㊁庆元作为调查点进行调研㊂将样本县(市)中所有乡镇按2015年农村人均纯收入排序,分为高收入和低收入两组,在每组中各随机抽取3个乡镇,共12个样本乡镇㊂采用类似抽样方法,在每个样本乡镇中随机抽取2个村庄,共24个样本村㊂在每个样本村中,采用完全随机等距抽样抽取10个农户作为调查样本户,共计240户㊂受访者被要求回答一系列问题包括家庭成员基本信息㊁自然资源禀赋㊁收入支出情况等㊂数据处理过程中,根据分析需要,保留家庭中每个有职业的人员,不包括上学和参军人员,并将其归纳为三种就业类型,剔除所需变量缺失的样本,最后得到样本总量623份㊂3 描述统计从调查结果(表1)可以看出,农民性别均值为0.57,表明受访者以男性为主㊂样本平均年龄48岁,最小17岁,最大为83岁㊂健康状况均值为0.87,意味着样本的健康程度相对较高,受伤病的困扰影响会相应降低㊂样本农户受教育年限均值为9.01,表明大多数受访者的学历为初中,文化程度相对较低,接受大学教育的农民数量偏少㊂是否受过技术培训的均值为0.28,可以看出受访农户大多数没有接受过专业的技术培训,在劳动力上缺乏竞争力㊂而是否是村干部均值为0.14,说明样本只有少部分人是村组干部㊂家庭总人口最少的只有1人,最多的有9人,说明受访者家庭的多样性,涵盖面比较广㊂儿童负担率均值为0.08,老人负担率均值为0.18,可见大部分家庭的老人比儿童多,老人负担相对较重,农村老人赡养问题压力大㊂户均耕地面积均值为1.29亩(1亩=1/ 15hm2,下同),最小值为0,说明样本中有部分农户的家庭耕地面积为0,这可能是由于农民把耕地全部流转出去导致的㊂户均林地面积的均值为10.36亩,意味着调查地区农户拥有林地面积比较可观㊂村委会到乡政府平均距离均值为10.19km㊂表1㊀变量的名称、定义及统计描述结果变量名称变量定义均值最小值最大值性别1=男性;0=女性㊀㊀0.57㊀㊀0㊀㊀1年龄按实际年龄计算(周岁)48.001783婚姻状况1=已婚;2=未婚;3=离异或丧偶 1.1513健康状况1=健康;0=比较健康0.8701受教育年限1=小学;2=初中;3=高中;4=大学9.01616是否受过技术培训1=是;0=否0.2801是否村(组)干部1=是;0=否0.1401家庭总人口按家庭实际人口计算 4.2519儿童负担率家庭儿童数量/家庭劳动力数量0.0801老人负担率家庭老人数量/家庭劳动力数量0.1802户均耕地面积实际拥有耕地面积(亩)/总人口 1.290100户均林地面积实际经营林地面积(亩)/总人口10.360501村委会到乡政府距离村委会到乡政府的实际距离/km10.19130县市1=临安;2=开化;3=庆元;4=龙泉330826.00330185331181218㊀㊀2021年第62卷第1期㊀㊀从调查结果(表2)看出,从事非农就业最多,所占比例达39.17%,从事纯农业的数量为224人,所占比例为35.96%,兼业的农民数量最少,所占比例为24.88%㊂表2㊀调查样本的就业类型分布就业类型份数比例/%纯农业22435.96兼业15524.88非农就业24439.17㊀㊀从调查结果(表3)可以看出,临安㊁开化㊁庆元㊁龙泉调查样本总量为623份,分别为158㊁157㊁147和161份,所占比例分别为25.36%㊁25.20%㊁23.60%和25.84%,说明所选样本分布较均匀,四个地区相差不多,具有较强的说服力㊂表3㊀调查样本的数量及地区分布地区份数比例/%临安15825.36开化15725.20庆元14723.60龙泉16125.844 回归分析用Stata(11.0)版,对所调查的数据进行回归分析㊂通过Mlogit模型将非农就业设为基准组,随后将纯农业和非农就业相比,将兼业和非农就业相比,并通过无关选择的独立性,验证了在纯农业和非农就业之间选择的可能性之比,不受是否兼业的影响与兼业和非农就业之间选择的可能性之比,不受是否从事纯农业的影响㊂根据回归结果(表4),可以得到如下结论:对农民就业纯农业的选择影响,性别有极显著的负面影响,而性别对农民兼业的选择影响方向为正,但差异不显著㊂传统的思想让男性农民主动从事纯农业,女性则是家庭主妇,男性相对于女性就业选择所受的束缚要小,容易从事非农行业㊂但是在兼业农民类型中,性别对于农民就业选择的影响就变得小很多,女性农民受到的阻碍相对于纯农业农民就要小得多㊂年龄对农民就业选择在类型(1)㊁(2)中都有极显著的正向效应,年龄越大,选择居家从事纯农业劳动的可能性越大,年龄小的年轻人更多地选择在外从事非农行业以及兼业,这可能是不同年龄段思想观念的差异,受教育程度不同的结果㊂类型(1)㊁(2)中,健康状况对农民就业选择兼业和非农就业都有显著(分别在5%和㊀㊀表4㊀Mlogit模型的估计结果变量名称类型(1)类型(2)估计系数标准误估计系数标准误性别-7.98∗∗∗0.0040.130.625年龄0.10∗∗∗0.0000.06∗∗∗0.000未婚-0.110.887-0.830.243离异或丧偶-0.750.391-1.370.151健康状况-1.12∗∗0.019-0.83∗0.090受教育年限-0.26∗∗∗0.000-0.24∗∗∗0.000是否受过技术培训0.390.1760.350.218是否村干部-0.210.548-0.470.188家庭总人口0.010.879-0.100.331儿童负担率 1.090.198 1.42∗0.098老人负担率0.74∗0.0680.060.891户均耕地面积0.11∗0.0960.11∗0.081户均林地面积0.000.9690.010.101村委会到乡镇距离-0.010.6230.020.328开化-0.98∗∗∗0.007-0.570.130庆元-0.400.295-0.290.470龙泉-0.73∗0.072-0.090.815常数-1.030.419-0.250.846㊀㊀注:∗㊁∗∗㊁∗∗∗分别表示Pɤ10%㊁Pɤ5%和Pɤ1%的差异显著性㊂类型(1)表示从事非农就业类型的农民㊂类型(2)表示从事农业类型的农民㊂10%水平)的负向影响㊂健康状况对农民就业选择有直接的影响关系,健康状况越差,他们便会选择在家从事一些简单的纯农业劳动或者兼业劳动,而身体十分健康的农民就会更多地选择外出务工㊂类型(1)㊁(2)中受教育年限都有极显著的负向影响㊂学校教育让学历程度越高的农民眼界更加开阔,知识范围广,专业技能培训让农民有自己的一技之长,市场需求大,他们从事非农行业的意愿更强烈,然而接受教育少的农民受限于知识技能水平则更倾向于从事纯农业和兼业㊂婚姻状况㊁是否受过技术培训㊁是否村干部对于农民就业类型的选择都没有显著的影响㊂家庭总人口对受访者就业类型的选择没有显著的影响㊂儿童负担率对兼业选择有正向的显著影响(在10%水平),对从事纯农业没有显著的影响㊂而老人负担率对从事纯农业有正向的显著影响(在10%水平),对兼业类型却没有显著的影响㊂由此分析,儿童负担率和老人负担率对就业选择有一定的影响㊂在类型(1)和类型(2)中,户均耕地面积对就业选择纯农业和兼业都有正向的显著影响(在10%水平)㊂自家拥有的户均耕地越多,农民会选择从事纯农业或兼业,将自家耕地的利益最大化㊂而户均林地面积对于就业类型选择都没有显著的影响,可能是由于农村经济的快速发展,农村农民外出非农就业增多,林地流转的现象越来越普遍㊂村委会到乡镇距离对受访农民就业类型选择的影响不显著㊂随着农村经济的快速发展,交通越来越便利,互联网时代的发展,让更多的农民能接触到最新实时的信息和技术,农民在就业选择上有更少的束缚,距离在就业选择中成为次要的影响因素㊂5 小结与建议5.1㊀小结基于浙江省四个县(市)240户农户的实地调查数据,运用Mlogit模型实证分析了农民的就业类型及其影响因素㊂相对于从事非农就业的农民,年龄和户均耕地面积对农民从事纯农业和兼业都有显著的正向作用;相反地,身体健康程度和受教育年限对其都有显著的负向作用㊂以从事非农就业的农民为参照,性别对农民从事纯农业来说有显著的负向作用,而家庭中的老人负担率对其有显著的正向作用㊂相对于从事非农就业的农民,仅有家庭儿童负担率对农民从事兼业有显著的促进作用㊂5.2㊀政策建议国家应高度关注新生代农民的培育,在模型分析中可以发现,年轻农民更愿意从事非农就业,国家应该在政策上给予支持,为现代农业的发展注入新鲜的血液,并且因地制宜,让农民适应不同市场的人才资源需求,推动农业经济效益的有效提高,完成中国新老农民的更替㊂重视农民个人素质的发展和职业技能的培训,推动农村职业教育的深入发展,为农民就业提供多种渠道,有多元化的选择,既能引导农民从事非农就业,转移农村剩余劳动力,又能吸引高素质的年轻农民 返乡 发展更高层次的现代农业,以农民创业带动就业的发展㊂同时,加大对农村医疗水平的提高,完善农村医疗保障制度,让农民有更好的身体健康水平,增强农民就业的稳定性㊂随着农民年龄的增长,农民选择从事非农就业的意愿下降,我们要加大对农民从事非农就业的社会保障制度,提高农民的安全感,并且加大引导宣传,改变老一代农民传统的思想观念,特别要加强引导农村女性转变传统就业观的束缚,摆脱对纯农业的依赖,国家应该给农民提供更多的就业机会,让农民的就业问题得以解决㊂参考文献:[1]㊀盛来运.中国农村劳动力外出的影响因素分析[J].中国农村观察,2007(9):5-12.[2]㊀DÉMURGER S,XU H.Return migrants:the rise of newentrepreneurs in rural China[J].World Development,2012,39(10):1847-1861.[3]㊀GIULIETTI C,NING G,ZIMMERMANN F K.Self-employment of rural-to-urban migrants in China[J].International Journal of Manpower,2012,33(1):96-117.[4]㊀闫小欢,霍学喜.农民就业㊁农村社会保障和土地流转:基于河南省479个农户调查的分析[J].农业技术经济,2013(7):34-44.[5]㊀刘玉成,徐辉.家庭与个人因素影响下的农民多元就业选择:基于CFPS数据的实证研究[J].经济经纬,2017,34(1):32-37.[6]㊀陆文聪,吴连翠.兼业农民的非农就业行为及其性别差异[J].中国农村经济,2011(6):54-62,81.[7]㊀辛岭,蒋和平.农村劳动力非农就业的影响因素分析:基于四川省1006个农村劳动力的调查[J].农业技术经济,2009(6):19-25.[8]㊀谢勇,徐倩.失地农民的就业状况及其影响因素研究:以南京市为例[J].农业技术经济,2010(4):57-62. [9]㊀张广胜,任建红.农民工的就业选择:零工抑或长工:基于沈阳市的调查[J].农林经济管理学报,2012(3):259-264.[10]㊀刘玉成,徐辉.家庭与个人因素影响下的农民多元就业选择:基于CFPS数据的实证研究[J].经济经纬,2017,34(1):32-37.[11]㊀李瑞琴.个人素质㊁家庭背景㊁社区状况与青年农民就业选择:基于Multinomial Logit模型的实证分析[J].农村经济,2014(12):105-109.[12]㊀陈浩.非农职业因素对农户兼业结构及其离农意愿的影响[J].南京农业大学学报(社会科学版),2013,13(1):11-21.[13]㊀DEVINE T J.Changes in wage-and-salary returns to skill andthe recent rise in female self-employment[J].AmericanEconomic Review,1994,84(2):108-113. [14]㊀陈丹,汪少良,张藕香.城镇化进程中失地农民再就业影响因素分析[J].调研世界,2014(7):40-44. [15]㊀刘纯阳,吴小娟.农民类型㊁非农就业与农业后继者培养述评[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2015,16(6):1-6.[16]㊀邱元,叶春辉.我国农村劳动力非农就业影响因素研究:以全国5省大样本调研数据为例[J].浙江农业学报,2015,27(2):295-300.[17]㊀韩长赋.中国农民工发展趋势与展望[J].经济研究,2006,41(12):4-12.[18]㊀陈锡文.中国农业发展新阶段[M].北京:中国农业出版社,2000.(责任编辑:吴益伟)。

文献综述前言20世纪80年代初,以家庭联产承包为主要形式的生产责任制在中国农村的普遍推行以来,乡村治理格局发生了深刻的变化,原有的人民公社治理体制迅速瓦解,代之以“乡政村治”新的治理结构。

乡村社会的历史变革再一次引起了人们对它的广泛关注和浓厚兴趣,也使之再次成为学术界研究的一个热点“问题域”。

然而,乡村治理是一个涉及面相当宽泛的课题,以往的研究,正在进行的研究浩如烟海,要进行总结本是一件难事,难免挂一漏万。

但我们有必要做一个归集,以利于集中一些主题,以便于学术研究的开拓和创新,本着这一思路,我们试图对近期的乡村治理研究,尤其是村治研究中借鉴多中心治理理论问题做一综述,主要从以下几个方面来加以论述:(一)村落场域内的多中心秩序——基于村治精英的研究分析由于市场经济的渗入和与之相伴的现代传媒的迅速普及,使农村社会日渐与外面的世界勾连起来,日益脱离传统的桎梏(贺雪峰,2003)。

市场经济的开放性为农民提供了广阔的视野和流动机会,从而催发和激活了农民的主体意识、民主意识、法治意识和权利意识,促使传统农民向现代农民发生转变。

在市场经济条件下,乡村社会内部开始分化和重组,村庄治理结构出现了多元化趋势,与此同时体制外精英也迅速成长起来,并且其本身也呈现出多元的结构,出现了包括宗族精英、宗教精英、宗派势力、经济精英、知识精英等不同类型的体制外精英(陈涛、王习明,2002)。

由于体制外精英掌握了一定的经济社会资源以及较为广泛的人际网络,使其具备了一定的社会动员能力,对村级治理事务产生重要影响,因此村治过程中也应该充分发挥非体制精英的积极作用(当然,同时也要注意规避其负面影响)。

按照在治理中的地位和作用来划分不同的角色,目前国内学术界比较流行的划分法有两分法和三分法之区别。

两分法是把乡村治理主体分为体制内精英与体制外精英或治理精英与非治理精英两大类。

仝志辉、贺雪峰、金太军等人认为体制内精英指的是有在国家权力序列之内或得到国家基层政权认可的乡村精英,主要是村党支部书记和村组干部;体制外精英是各种以乡绅和宗族家族势力为主导,国家权力序列之外的精英,主要包括宗族精英、宗教精英、宗派势力、经济精英、知识精英等(陈涛、王习明,2002)。

《农业知识综合四》考试大纲(年)《农业知识综合四》考试共包括农村社会学、农业政策学和管理学三部分,各部分考试大纲分述如下:一、农村社会学(部分)(一)大纲综述《农村社会学》是报考北京林业大学农村发展和农业管理专业硕士研究生的基础课考试的重要组成部分。

为帮助考生明确考试复习范围和有关要求,特制定本考试大纲。

本考试大纲主要根据钟涨宝主编,高等教育出版社的《农村社会学》编制而成,适用于报考北京林业大学农村发展和农业管理专业硕士研究生的考生。

(二)考试内容、农村社会学的研究对象、农民的社会化、农村社会资本、中国农村基层社会组织、农村社会分层的标准及阶层结构变迁、失地农民问题、中国农村社会保障的历史演进(三)考试要求要求考生应全面掌握农村社会学的基本概念和基本理论,并能运用社会学的基本知识分析和说明生活中的社会现象。

(四)试卷结构农村社会学考试内容占农业知识综合试卷内容的,按照试卷总分分计,农村社会学按分设计试题结构。

、名词解释(分)、简答题(分)、论述题(分)(五)考试方式及时间考试方式为闭卷、笔试,三部分的考试时间合计为小时,总分为分(其中,本部分占分)。

(六)主要参考书《农村社会学》,钟涨宝,高等教育出版社,。

二、农业政策学(部分)(一)大纲综述《农业政策学》是报考北京林业大学农村发展和农业管理专业硕士研究生的基础课考试的重要组成部分。

为便于考生明确考试复习范围和了解考试要求,特制定本考试大纲。

本考试大纲主要根据钟甫宁的《农业政策学》编制而成,适用于报考北京林业大学农村发展和农业管理专业硕士研究生的考生。

(二)考试内容、导论政策与政策科学;农业政策的本质与内涵;政府、市场与农业政策。

、农业政策分析的经济原理与方法农业政策与经济理论;农业政策分析的方法。

、农业政策的制定农业政策问题内涵和特征;农业政策目标的含义、特点和确定原则;确定农业政策目标的思路与要求;农业政策手段的选择原则和主要的农业政策手段;农业政策方案的优化与选择。

失地农民权益保障研究的开题报告

1. 研究背景

城乡发展的不平衡和不协调现象,导致了大量农民被迫失去了其土地,失地农民成为城市化进程中的“弱势群体”。

失地农民是指在城市化进程中被收回农村或者城市建设用地的农民。

失地农民的生存和就业问题是当今社会关注的焦点与热点问题之一。

然而,在失地农民权益保障方面,相关政策和制度还未能完善,导致了很多失地农民权益得不到有效保障,甚至出现了一些严重的社会问题。

2. 研究目的

本研究旨在通过对失地农民权益保障的实证研究,探索如何加强和完善相关政策和制度,从而更好地保障失地农民的合法权益。

3. 研究内容

本研究将针对失地农民面临的主要问题,开展深入地探究和实证分析,研究内容包括:

(1)失地农民的身份认定和土地补偿标准的问题。

(2)失地农民的就业与社会保障问题。

(3)失地农民居住和生活环境的问题。

(4)失地农民维权渠道和法律援助体系的问题。

(5)相关政策和制度的现状及存在问题的分析。

4. 研究方法

本研究将采用定性研究方法,采用问卷调查、深度访谈、文献综述等方法,对失地农民的现状和问题进行实证研究,从而掌握相关问题的真实情况,以便更好地提出解决方案。

5. 研究意义

本研究的意义在于,通过实证研究,更好地了解失地农民的实际情况,帮助相关部门完善政策和制度,促进城乡协调发展,提高失地农民的生存和发展水平,促进社会公平和谐。

同时,本研究的研究成果也将为类似的研究提供有价值的参考。