英汉比较翻译之汉语中舶来词

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:5

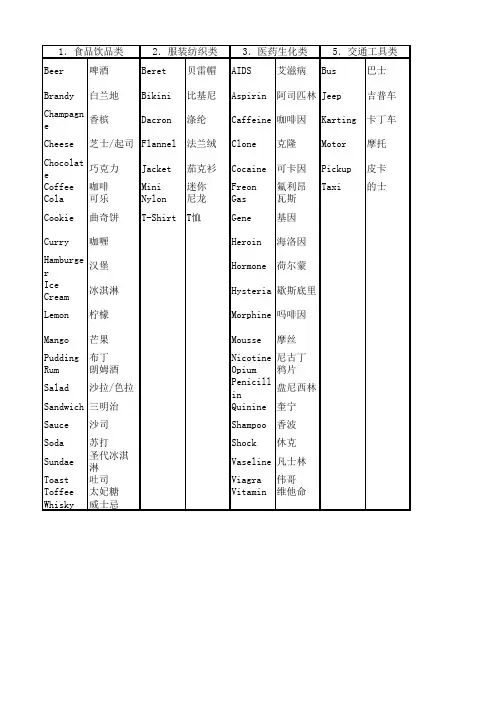

舶来词(亦成为外来词) Loan Words定义:舶来语,也称为借词,外来词,一种语言从别的语言借来的词汇的现象。

“舶”读bó,意思是“航海大船”,最先有的是舶来品这个词,“舶来品”本意指通过航船从国外进口来的物品,引申为国外的东西,既从外国传入本国的意识、物品、语言等等。

严格的定义:在汉语中, 一般来说, 外来语是指在词义源于外族语中某词的前提下, 语音形式上全部或部分借自相对应的该外族语词并在不同程度上汉语化了的汉语词, 严格地说, 还应具备在汉语中长期使用的条件, 才能算作真正意义上的外来语汉语的舶来词的形式有音译、音译加表意、音译与意译结合、直接借用四种主要形式。

产生•各民族之间的贸易往来、文化交流、移民杂居、战争征服等接触都引起了语言的融合。

•随着改革开放和各国之间的经济交流,来自英语的外来词日益增多,中外文化多层次、多渠道的交流为词语的借用提供了多种条件。

•英语在世界范围内的普遍使用,已经成为国际化语言,也深刻地影响到了中国社会生活的各个领域。

发展一、借词在汉语里能够立足的并不多,大量的是意译词,并且许多音译词逐渐被意译词代替了。

出现此情况有很多方面的原因:(1) 用汉字来摹写外来词语的发音很不方便,一个汉字代表的是一个音节,这样在描写外来词的音素时就不够准确。

而且汉字的同音字很多,同一个词进行音译,可能会产生多种译法,所以借词的用字很难统一。

为了减少音译产生的书写麻烦,许多音译词就被意译词所代替了。

(2) 意译词同人民的固有习惯产生了冲突。

汉族人习惯于见到文字或听到声音就能联想到意义。

许多音译词看了令人费解甚至莫名奇妙产生误解,当然就会逐渐为意译的新生词所代替。

所以意译所产生的新生词在汉语中就更容易立足生根。

二、音译词即便没有被意译词所代替,也会逐步接近汉语,用字简化,形式走向稳定。

音译词在输入之初,一个词往往有许多种译法,其中最有生命力的词才能最终被接受沿用。

有的外来词在引入时译得很长,不符合汉语造词不喜过长的特点,于是许多音译词在使用中就逐步简化接近汉语。

关于舶来词所谓舶来词,外来词的⼀种,通常有⾳译和照搬⽇语纯汉字词语两种形式,⽐如“沙发”、“罗曼蒂克”、“巧克⼒”等词语,还有⾳译舶来词:如咖啡,鸦⽚,⾹槟等,萨克斯 sax 、⾹波 shampoo、吉普 jeep 、三明治 sandwich等等。

以上舶来词,如萨克斯本不是我国有的⼀种外国乐器,起个中⽂新名字,就很难让⼈对应理解,所以直接⾳译使⽤,仿⿊管叫黄管我看也⾏,古代的琵琶也⼀样,不会对汉语⽂化造成不良影响和污染,同样情况如巧克⼒、⾹槟、咖啡等,还有些科学⽤词也是如此,如重量单位磅等,中国没有,新造词还是最好⾳译,只是尽量找汉语中已有的字或近义词更好。

毕竟,汉语是⼀门活的语⾔,⼏千年来读⾳、词汇消亡增加、词义改变太⼤,即使语⽂⽼师回到先秦古代,也听不懂、说不了古汉语,完全不接受舶来词不现实。

但是,有些常⽤的舶来词,必要性并不⼤,⽐如沙发,为什么不能叫长软椅呢?吉普车,为什么不叫越野车呢?⾹波废弃改成洗发⽔不好吗?就连博客,为什么不能叫电⼦笔记呢?罗曼蒂克,不能叫温情吗?难道叫罗曼蒂克就更⾼级、更美了?有些东西,我国⾃古以来就有,如飓风,现代有些时候叫台风(typhoon),难道在中国,统称为飓风不⾏吗,或者叫热带风暴或热带⽓旋都可以的。

有些词,如IT、SUV完全为英语词汇,简写后直接在汉语环境中直接引⽤,甚⾄成为常⽤词,这就是⽂化受到侵蚀和污染了,为什么不能成为“⽹络”和“城市多功能车”呢?有些时候,要说中国⼀定⾏!⾮要说成China⼀定⾏!好像⽓势上就输了,⽽且不伦不类。

学习英语就这么容易,⾮说成学习英语so easy。

就连⼤品牌海尔,这个名字有什么中国意思吗?不就是和利勃海尔(Liebherr)合资后的残留痕迹吗?就好像⼀个中国孩⼦,嫁给外国⼈后起个名字叫lucy,离婚后改名叫露西⼀样。

还不如美的,虽然直⽩,好⽍说的是中国话,叫的是中国名。

中国近代曾经贫弱,对强⼤的西⽅国家普遍崇拜,对英语等⽂化趋之若鹜,精神上跪倒了,就差改名换姓不要祖宗了。

汉语外来词语词典1. 那“巴士”这个词大家肯定都熟悉啦。

它其实是英语“bus”的音译呢。

这个词现在在我们的生活里超常见的,比如说城市里的双层巴士,那可是观光旅游的好工具。

“巴士”这个词啊,让我们出行的描述变得更简单直接,你一说“坐巴士”,大家就知道是坐那种公共汽车啦。

而且这个词听起来就很有现代感,比说那种老式的“公共汽车”有时候还顺口呢。

2. 提到“咖啡”这个外来词,它源于阿拉伯语“ةوهق”。

现在咖啡可是很多年轻人的心头好呢。

早晨来一杯咖啡,感觉整个人都精神了。

有拿铁咖啡,牛奶和咖啡混合得恰到好处,奶香和咖啡香交融。

像我这样的大学生,有时候在图书馆学习累了,就会去学校的咖啡屋点一杯咖啡,提提神接着学。

“咖啡”这个词已经完全融入我们的生活,成为一种时尚的生活元素了。

3. “沙发”这个词呀,是从英语“sofa”音译过来的。

沙发在家庭里可是很重要的家具呢。

想象一下,周末的时候,我们躺在柔软的沙发上,看着电视或者玩着手机,那叫一个惬意。

沙发有各种各样的款式,单人沙发适合自己独处的时候坐,多人沙发可以一家人或者朋友一起坐,大家挤在沙发上聊天,多温馨的画面啊。

4. 来说说“巧克力”吧,它来自西班牙语“chocolate”。

巧克力那可是甜食中的王者。

当我们吃到丝滑的巧克力的时候,那种幸福感简直无法形容。

黑巧克力有点苦,但是很健康,白巧克力甜甜的,充满奶香。

情人节的时候,男生送女生巧克力,那是一种甜蜜的爱意表达呢。

而且巧克力还能做成各种精美的形状,像巧克力棒、巧克力球之类的,超吸引人。

5. “可口可乐”这个词呢,是英文“Coca - Cola”的音译。

这可是世界闻名的饮料啊。

那独特的味道,喝上一口,气泡在嘴里翻腾,又甜又爽。

在夏天的时候,从冰箱里拿出一罐冰的可口可乐,“呲”的一声打开,喝下去那一瞬间,暑气全消。

可口可乐的广告也特别有创意,它已经不仅仅是一种饮料,更是一种流行文化的代表了。

6. 再讲讲“拷贝”这个词,是从英语“copy”音译过来的。

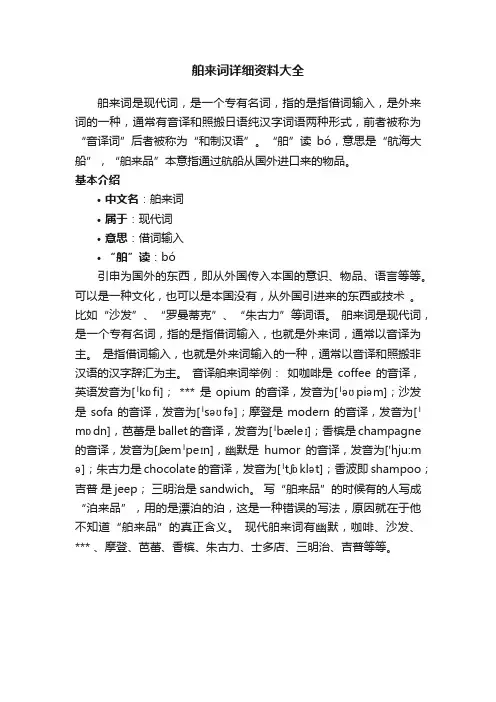

舶来词详细资料大全

舶来词是现代词,是一个专有名词,指的是指借词输入,是外来词的一种,通常有音译和照搬日语纯汉字词语两种形式,前者被称为“音译词”后者被称为“和制汉语”。

“舶”读bó,意思是“航海大船”,“舶来品”本意指通过航船从国外进口来的物品。

基本介绍

•中文名:舶来词

•属于:现代词

•意思:借词输入

•“舶”读:bó

引申为国外的东西,即从外国传入本国的意识、物品、语言等等。

可以是一种文化,也可以是本国没有,从外国引进来的东西或技术。

比如“沙发”、“罗曼蒂克”、“朱古力”等词语。

舶来词是现代词,是一个专有名词,指的是指借词输入,也就是外来词,通常以音译为主。

是指借词输入,也就是外来词输入的一种,通常以音译和照搬非汉语的汉字辞汇为主。

音译舶来词举例:如咖啡是coffee的音译,英语发音为[ˈkɒfi];*** 是opium的音译,发音为[ˈəʊpiəm];沙发是sofa的音译,发音为[ˈsəʊfə];摩登是modern的音译,发音为[ˈmɒdn],芭蕾是ballet的音译,发音为[ˈbæleɪ];香槟是champagne 的音译,发音为[ʃæmˈpeɪn],幽默是humor的音译,发音为['hju:m ə];朱古力是chocolate的音译,发音为[ˈtʃɒklət];香波即 shampoo;吉普是jeep;三明治是 sandwich。

写“舶来品”的时候有的人写成“泊来品”,用的是漂泊的泊,这是一种错误的写法,原因就在于他不知道“舶来品”的真正含义。

现代舶来词有幽默,咖啡、沙发、*** 、摩登、芭蕾、香槟、朱古力、士多店、三明治、吉普等等。

英语中来自汉语的外来词外来语指直接从其他语言接受新词语,这是英语中最常见的新词语来源之一。

英语在其发展过程中,从其他语言吸收了大量的外来语。

在中西文化交流中,汉语和英语互相借鉴,产生了许多“外来词”,现举出几个英语中来自汉语的外来词,并分析它们的形成过程。

音译词:1.Lychee 荔枝,原产中国,1782年被介绍到西方,西方人直接将中文音译成英文lychee或litche。

之所以音译而不意译大多是因为起先英语中没有跟这个汉语单词相对应的事物,随着全球贸易和文化交流的发展,音译成了英语中外来词最大的来源。

类似的有silk(丝绸)tea(茶) 等等。

2.Guanxi英语中'关系'一词是用"relationship":是指事物之间的联系等.近年来国外的人发现"relationship"已经不能很好解释中国的"关系"(即利用个人所拥有的人际资源以谋求政治或经济上的利益好处),guangxi一词入主英文的唯一理由就是它的不可代替性,其他语言中实在找不到相应的词来翻译中国人的“关系”,于是只好借用。

类似的有kungfu(功夫) Tai chi(太极)kylin(麒麟),这类音译词作为英语单词的出现,恰恰是中国文化传播在英语国家的一个很好的例证。

意译词:3.Long time no see 问候语:好久不见。

这种写法并不符合英语语法,“long timeno see”可能在19世纪末由大批移民美国的华籍劳工使用而成为了一个美式英语短句。

其后随着英美之间的商业和海事往来而进入了英式英语的领域。

4.Paper-Tiger 纸老虎:比喻外强中干的人。

毛泽东在延安与安娜·路易丝·斯特朗谈话时最先使用这一词。

1946年8月6日下午5时,毛主席在延安杨家岭接见了美国记者安娜·路易斯·斯特朗。

当时,大家围坐在窑洞前半山坡平台上的一个小石桌旁,谈到了第二次世界大战后世界的格局和中国的战局。

《英国汉学中汉语词类对比》篇一一、引言英国汉学作为一门跨文化、跨语言的学科,对于汉语的研究具有深远的意义。

其中,汉语词类对比作为汉学研究的重要组成部分,对于理解汉语的语法结构、语义特点以及文化内涵具有关键作用。

本文旨在通过对比分析英语与汉语中的词类,探讨其异同点,为英语母语者学习汉语提供参考。

二、汉语词类的概述汉语的词类主要包括名词、动词、形容词、副词、介词、代词等。

这些词类在汉语中具有独特的语法地位和语义功能。

名词表示人、事物、地点等名称;动词表示行为、动作或状态;形容词描述人或事物的性质、状态或特征;副词用于修饰动词、形容词等,表示程度、方式等;介词用于表示时间、地点、方向等关系;代词则用于代替名词或其他实词。

三、英语词类的概述英语词类同样包括名词、动词、形容词、副词等基本类型。

此外,英语还有冠词、连词、助动词等特殊词类。

在英语中,名词有数和性的变化;动词有时态、语态和语气等语法特点;形容词和副词可以形成比较级和最高级。

英语还注重句子的结构和语序,主语、谓语等句子成分的排列顺序对句子的意义具有重要影响。

四、汉语与英语词类的对比(一)名词的对比汉语和英语的名词在用法上具有一定的相似性,但也有明显的差异。

汉语名词没有数和性的变化,而英语名词有单复数和性(如男/女)的变化。

此外,汉语名词在句子中的位置相对灵活,而英语名词在句子中通常有固定的位置。

(二)动词的对比汉语和英语的动词在表达行为、动作或状态方面具有共性,但也有不同之处。

汉语动词没有时态和语态的变化,而是通过时间状语、助词等来表达动作的时间和状态。

而英语动词则有时态、语态和语气等丰富的语法特点。

此外,汉语动词在句子中的位置相对灵活,而英语动词则有固定的位置和形态变化。

(三)形容词和副词的对比汉语和英语的形容词和副词在语义上具有相似之处,但在用法上有所不同。

汉语形容词可以直接修饰名词,而英语形容词需要放在名词前面或使用其他语法手段来修饰名词。

英汉语言对比——英语从汉语借词摘要:中文词汇借用了不少英语单词,而整个英语史就是一部词汇借用史。

近年来,取自汉语拼音的英语单词也不断地进入英语词汇系统,增强了英语的表达力,丰富和发展了英语词汇,也满足了人们求新求异的心理,为英语词汇增添了一种异域风格色彩。

本文列举了几个典型的英语借用汉语外来词,我们要善于进行英汉语言的对比,以便于日后更好的进行翻译工作。

关键词:英汉语言;对比;翻译现代汉语拼音是拼读音节的过程,即按照普通话音节的构成规律,由声母和韵母连接拼合而成,并加上一定的声调。

中国著名语言学家周有光是汉语拼音的主要研制者,是他提出了要将《汉语拼音方案》作为国际标准的建议,他被誉为“汉语拼音之父”。

他曾说过,“我们应当从世界看中国,世界也需要汉语拼音!”谷歌为了纪念他,在周有光诞辰112周年纪念日,特别推出了纪念主页。

当天的谷歌不念 Google,而是GǔGē。

众所周知,从bye bye拜拜、pudding布丁,到flannel 法兰绒、clone克隆,中文词汇借用了不少英语单词。

近年来,取自汉语拼音的英语单词也不断地进入英语词汇系统。

由于中外语言文化的差异,在用英语表达中国社会某些现象时,经常发现找不到准确对应的英语词汇。

因此,外国人通过“借词”,创造了很多传神的中式英文词汇,例如“Tuhao土豪”和“Dama大妈”有望以单词形式收录进《牛津英语词典》。

“土豪”和“大妈”都是老词,但已被赋予了新的意义,重获新生。

“Tuhao土豪”。

此处的“土豪”已经不是“打土豪分田地”里的“土豪”了。

那时的土豪特指不劳而获的“大地主”,是贫民们打击的对象。

下列几个词汇是网络上对“土豪”的翻译:local tyrant, newly rich, upstart等。

但 local tyrant 的解释是:“You can use tyrant to refer to someone who treats the people they have authority over in a cruel and unfair way.” 意为残忍的欺压群众的当地执政者,这和“土豪”的意思有些出入。

出国留学语言考试这些英文是中文的舶来品除了近代从中文里直接引入的词汇之外,英语里还有一些历史悠久的从中文借用的词汇。

这些词汇进入英语的历史是如此之悠长,以至于人们都不记得它们的出处了。

今天就让我们一起来看看其中的一些词例吧!来自中国的 tea众所周知,中国是茶的老祖宗。

但也许您还不知道,其实英语中所有与茶相关的词汇都来自中国方言。

Tea 这个词汇自十七世纪开始出现在了英语中,但至于它的来源则众说纷纭。

其中的一个说法是这个词来自福建方言,因为“茶”在福建话中的发音是‘teh’。

它可能是由当时在福建经商的荷兰人带到欧洲的。

Tea 的另外一种说法就是 chai, 它是从不同的印度方言中引入英语的。

Nanjing shanghai 不仅仅是地名上海是中国着名的港口城市,但是 Shanghai 这个词被引入英语后居然变成了一个动词。

这后面又有着什么样的故事呢?最初 to shanghai someone 的意思是说强迫某人加入船员队伍或者某个骗局,后来还有人把这个词译成中文里的“卖猪仔”。

Shanghai 一词为何有如此的“遭遇”呢?有关此事可谓是众说纷纭,但一种被广泛认同的解释是在十八世纪时上海通常是遭绑架船员远洋航行的目的地。

久而久之,Shanghai 这个中文词在英语里的主要意思就演变成了“绑架”或“诱骗某人做某件事情”了。

除了上海之外,中国的另外一个港口城市南京 Nanjing 也“不幸躺枪”。

在英语里,南京又称 Nanking,因此从这里出口海外的一种浅黄色纺织布在英语里被称为了 nankeen 。

这种未经漂染的粗糙布料在殖民时代的澳大利亚非常流行,制作这种布料的原料是一种自然棕黄色的棉纱,这种颜色吸引了博物馆学者的目光,他们认为用这种颜色来描述某些鸟类的色泽是最好不过的选择,结果呢……结果就是这些博物馆学者 shanghaied “南京”这个词汇,把它用于与南京这个城市完全风马牛不相及的事物,创造出了 the nankeen night heron (一种夜鹭)和 the nankeen kestrel (一种红隼)这类的词汇。

举例说明汉语借词的类型汉语借词是指汉语从其他语言中借入的词汇。

这些借词可以分为不同的类型,下面以举例方式说明汉语借词的类型。

1. 外来词:外来词是指从其他语言中直接借入汉语的词汇。

例如,从英语中借入的词汇有"咖啡"、"巧克力"、"沙发"等;从法语中借入的词汇有"菜单"、"餐厅"、"雨伞"等。

这些词汇在汉语中保留了原有的发音和意义。

2. 音译词:音译词是指将外来词的发音转写为汉字的词汇。

例如,将英语单词"computer"音译为"计算机",将法语单词"restaurant"音译为"餐厅"。

音译词通常保留了原词的发音特点,但意义可能有所变化。

3. 形容词:形容词是指从其他语言中借入的用来描述事物性质或状态的词汇。

例如,从英语中借入的形容词有"高科技"、"低调"、"时尚"等;从日语中借入的形容词有"可爱"、"帅气"、"淘气"等。

这些形容词在汉语中通常保留了原有的意义和用法。

4. 动词:动词是指从其他语言中借入的用来表示动作或状态的词汇。

例如,从英语中借入的动词有"加油"、"搞定"、"抄袭"等;从德语中借入的动词有"拜访"、"哄抬"、"抓紧"等。

这些动词在汉语中通常保留了原有的意义和用法。

5. 名词:名词是指从其他语言中借入的用来表示人、物、地点等的词汇。

例如,从英语中借入的名词有"手机"、"电视"、"鼠标"等;从法语中借入的名词有"画廊"、"沙龙"、"信封"等。

(一)丝绸——silk中国是养蚕大国,丝绸的故乡。

瓷器和丝绸始终是古代中国对外贸易的绝密技术和看家商品,直到鸦片战争前,英国进口到广州的钢琴,还干不过珠光宝气的丝绸。

“silk”的发音,显然是汉语的音译,这个词代表了中国高超的工艺技术和贸易强势。

即便现在,丝绸仍在现代生活中充当雍容华丽、典雅高贵的象征。

(二)茶——tea这个词,又是英国人从拗口的闽南话里偷走的。

茶,和丝绸、瓷器比肩,堪称古代中国对外贸易的拳头产品。

目前,品茶代表了一种生活方式和文化品位,中国人对人生的思考,几乎都能在袅袅茶烟里找到。

据萧乾的《茶在英国》介绍:“茶叶似乎是17世纪初由葡萄牙人最早引到欧洲的……英国的茶叶起初是东印度公司从厦门引进的,17世纪40年代,英人在印度殖民地开始试种茶叶,那时,可能就养成了在茶中加糖的习惯。

”据说,即使在“二战”那样物资困乏的时期,法国人定量配给咖啡,英国人则要的是茶,还有一点点糖。

茶成了欧洲人的“主心骨”,他们只能跟着茶香如醉如痴地行走,这不是本土的历史与遗传;而是异域文化的征服和同化。

18世纪的柴斯特顿勋爵干脆在《训子家书》里写道:“尽管茶来自东方,它毕竟是绅士气味的;而可可则是个痞子、懦夫,一头粗野的猛兽。

”(三)世外桃源——Shangrila (Xanadu)这是两个近意词。

都有“世外桃源”的意思。

“Shangrila”出自西藏的传说之地——香格里拉,“Xanadu”则是蒙古的元上都。

如果要表达“世外桃源”,通常采用“Xanadu”这个词。

看来,以出世自居的美国作家梭罗,白白地在瓦尔登湖旁边,做了那么久的“隐士”。

讲究“寄情山水、超然物外”的哲学,中国人是当之无愧的开山鼻祖。

(四)风水——Feng Shui风水,还是音译。

它凝聚了古代中国在活人住宅和死人墓地方面的集体智慧。

尽管有人打着所谓“科学”的旗号,指斥风水是封建迷信;但是,迷信所谓“科学”,故步自封,则是另外一种迷信。

风水的整体原则是“趋利避害”,这也是安全生存最起码的信条。

英语吸取汉语的外来词中国改革开放后,汉语中的英语外来词大量涌现,三十多年来数以百计。

相比之下,英语中的汉语外来词从十六世纪至今只有屈指可数的三十来个单词,根本不成比例。

汉语中的英语外来词有:克隆(英语CLONE的音译)、的士(英语TAXI的音译)、迪斯科(英语DISCO的音译)等等。

英语中的汉语外来词粗略统计约有四十来个。

16世纪:(1个)Lychee或litche (1588年来自“荔枝”)17世纪:(3个)Yin yang (1671年来自“阴阳”)、Sampan (1620年来自“舢板”)。

China 或china(十八世纪以前来自“中国”或“瓷器”。

)18世纪:(16个)Feng shui (1797年来自“风水”)、Tai chi (1736年来自“太极”)、Yamen (1747年来自“衙门”)Kaolin (1727年来自“高岭”)、Longan (1732年来自“龙眼”)、Pe-tsai (1795年来自“白菜”)、Petuntse (1727年来自“白墩子”)、Suan-pan (1736年来自“算盘”)、Tao (1736年来自“道”)、Tung(油桐属)(1788年来自“桐”)、Whangee (一种竹)(1790年来自“黄藜”)、Typhoon (1771年来自“台风”)、Paktong(一种钱币)(1775年来自“白铜”)、Sycee (1711年来自“丝”)、Souchong(一种茶)(1760年来自“小种”)、Tuchun (1917年来自“督军”)。

19世纪:(7个)Kowtow (1804年来自“叩头”)、Tofu (1880年来自“豆腐”)、Kylin (1857年来自“麒麟”)、Taipan(大商行的總經理)(1834年来自“大班”)、Wampee(一种果)(1830年来自“黄皮”)、Chop-suey (1888年来自“杂碎”)、Cumshaw(赏钱)(1839年来自“感谢”)20世纪:(10个)Kung fu (1966年来自“功夫”)、Ho-ho bird (1901年来自“凤凰”)、Toumingdu(透明度)(來自1980年代中英談判期間用語“透明度”)、Gung ho或gung-ho (热心)(1939年来自“共和”)、Mahjong或Mah-jong (1920年来自“麻将”)、Dim sum (1948年来自“点心”)、Wok (1952年来自“镬(炒锅)”)、Bok choy (1938年来自“白菜”,比Pe-tsai常用)、Won ton (1948年来自“云吞”)、Chow mein (1903年来自“炒面”)。

英汉比较与翻译之汉语中的舶来词

摘要:通过互联网等手段做调查统计,在最近几年里汉语中所出现的新词语中,有多少是属于通过外来语翻译过来的新词,将这些词按其不同构成方式(构词法及翻译方法两个方面)进行归纳分类,分析探讨其特点及背后的原因(社会,文化心里等),发掘总结具有普遍意义的规律,以对今后新词语的翻译进行预测并提供由此研究而来的意见。

关键词:外来词;构词;翻译

随着科技的发展和文化的日益交流,语言之间不可避免的相互补充,特别是词汇。

一方面,很多汉语词融入英语中而渐渐被接受;另一方面,越来越多的英语词汇也融入汉语中,成为我们交流的一部分。

在文化传播和语言的接触过程中,一种语言从另一种语言吸收词汇的方法叫借词法,利用这种方法吸收过来的词叫借词或外来词。

这是对外来词的一种定义,通常情况下,借词一般指音译词,而另外一种译词(意译词)由于采用了汉语的构词方法和构词材料而被排除在外。

在此,我们从广义的角度研究一下英语外来词,包括借词与译词,举例分析一下其构成方式与翻译方法,及其形成的多种因素。

首先,最近几年汉语中出现了很多新词语,其中很多都是外来语翻译过来的新词。

外来词是一种特殊的词汇类型,这类词汇不是在语言内部通过语言的演变和进化而生成的,它们是在不同的语言社团之间文化交流和语言接触中相互借入的,所以我们在讨论外来词

的构成上不能按照常规的复合法、转换法、派生法、缩略发等构词方法。

在此,我们按其借入方式将其分为音译、意译及半音半意三类,再结合其文化特点谈谈其翻译规律。

一、音译借词的特点及翻译。

音译借入方式引进的外来词在英语和汉语中都不少,汉语中的音译外来词的方式主要是引进英语等印欧语系中的专有名词,例如,奥巴马(obama),华盛顿(washington),香奈儿(chanel),贝令妃(benefit)﹝英国知名化妆品品牌﹞等;也有一些非专有名词,如幽默(humor),尼龙(nylon),白兰地(brandy),engine(引擎),motor(马达),拷贝(copy),磅(pound),秀(show)和脱口秀(talk show),克隆(clone),镭射(laser),迷你(mini),以及粉丝(fans),比基尼(bikini)等。

这些音译借入词在翻译上也会根据不同情况结合汉语的文化特

点使其富有自己的独特的外来词特点,在专有名词如人名及地名的翻译上,我们一般不考虑其含义,按发音在汉语中找到读音相似的字直接将其翻译过来并使用,但在翻译过程中,应尽量避免一些较敏感的字眼或词汇,也应尽量根据实际情况是翻译较贴切并且具有美感,例如,monroe这个词,在人名中我们最熟悉就要数marylyn monroe(玛丽莲·梦露)和james monroe(詹姆斯·门罗)了,一个是好莱坞著名性感女星,一个是美国第五任总统,两者姓氏在英文中完全一样,而翻译成中文却截然不同,”梦露”和”门罗”都符合monroe这歌词的英文发音,都属于音译的直接借入外来词,

但考虑到两者的身份,译者不得不做这样的处理,”梦露”既反映出这位性感女星的妩媚又不失女性人名中娇媚的特点,”门罗”既反映出男士姓名中的刚毅又不是对这为总统强硬性格的描述,试问如将两者互换,又会产生怎样的效果。

当然,在音译借入词的翻译中,我们也会遇到一些问题,比如说方言问题。

多数英文译本我们都会以普通话为依据,但由于地域差异有时也会在相同词汇的翻译上产生较大不同,例如,贝克汉姆(bakeham)和萨达姆·侯赛因(sadam hosein)在香港就会被译为”碧咸”和”撒旦·海山”,再比如圣经中的eve,我们会译作”夏娃”,看似不大符合音译的特点,但由于最早译此词的是广东人,按当地方言的发音再翻译成普通话就变成”夏娃”了,由此可见,方言在某种程度上也会对音译借入词造成一定的影响。

二、意译借词的特点及翻译。

英语中的意译词主要来自非印欧语系的语言,它与发音无关,只与原词在词素构成上保持一致,例如蜜月(honeymoon),甜心(sweetheart),马力(horsepower),白宫(white house),五角大楼(pategon),好望角(cape of good hope)等。

意译法是汉语引进英语的一种常用方法,一般来说报刊、杂志、机关、团体等的名称一般具有其特殊的含义,这类词的翻译多采用意译,如《读者》(《reader》),《时代周刊》(《time》),《华尔街邮报》(《wall street post》),《雾谷》(《foggy bottom》)(美国国务院)等。

意译借入词的翻译方法要求译者对译入语言的文化及社会背景

具有一定的了解,结合本国文化做艺术加工处理才能做到形神兼备。

译入较译出来讲,本人认为译出难度较高,在做这类翻译时,我们还是应将涵义放在首位,也可以用两种语言中表达相同含义的词直接拿来替换,在此我们可以举几个简单的例子。

如”没门儿”(no door)这类的北方方言我们可以在英语中找到和它含义相当的词组,且词素构成也相同,这样我们就可以照搬过来用。

再例如,好莱坞曾经有一部著名的影片《the ghost》,在汉语中译为《人鬼情未了》,在字音和词素上似乎都对不上,但看过影片的人都觉得十分贴切,这就是在片名原有含以上做了艺术加工,效果更好,类似的还有《第六感生死恋》(《meet john black》),《鬼眼》(《the six sense》)等,再比如,当你向美国人询问一些他们也解释不清的问题时,很多的美国孩子喜欢说”google it”(saerch it on the google),而在中国人们则常说”百度一下”或”百一下”(在百度上查一下),表达的含义一样,词素构成也一样,不同的是两国所使用的最常用搜索引擎不同导致了翻译上有所区别,但这并不影响两种语言的相互理解,反而译过来更加贴切。

三、半音半意借词的特点及翻译。

这类外来词是音译与意译的结合。

如山姆大叔(uncle sam),新德里(new delhi),冰淇淋(ice-cream),剑桥(cambridge)等,除此之外,很多专有名词的翻译也会采用此法,如《楚门的世界》(《trueman’s world》),老虎·伍兹(tiger woods)(著名高尔夫球星),金利来(goldenlion)等,这类词介于音译借词与意译

借词之间,翻译的方法也可以采取以上两种结合。

基于以上的各种原因,在外来词的翻译上译者越来越趋向于寻找两种语言中的共同点,且力求在读音上通顺好记,由于对于一些特有物种及文化的原产地其意义在该语言中也已经根深蒂固,很难再被另外一种语言取代,所以在翻译上偏重通顺的音译多一些,或直接从这种语言中拿过来使之成为国际通用语言。

而对于新生事物,语言的特性会迫使我们去更多使用各类语言中表意最贴切又最容易记住且使用方便的词。

总之,翻译是一种与时代、历史及文化相结合的艺术,并不仅仅是不同语言之间的转换,因此,译者应尽量做到地道及与该种文化做最紧密的结合,我们在遵循严复先生的”信、达、雅”的同时,也应使译文在表意准确的同时,也具有一定的美感和时代气息。

参考文献:

[1] 张维有,英汉语对比研究综论,华中师范大学学报,第45卷第1期

[2] 李晓杰,试论外来词对汉语词汇的影响

作者简介:王玉婷(1983-),女,哈尔滨工程大学英语语言文学专业硕士研究生,2006至今任黑龙江东方学院公共外语教研部教师。