新功能主义社会学理论

- 格式:ppt

- 大小:1.07 MB

- 文档页数:28

功能主义理论功能主义理论把社会跟有机体作类比,认为社会是相互依存的各部分构成的整体系统,各部分都在系统中承担一定的作用或功能;社会具有生存发展所必需的一些条件,即功能先决条件。

对社会的各组成部分来说,它们的功能就是满足这些基本生存条件。

功能主义又叫“结构功能主义”第一节理论来源一、古典社会学家的功能论思想1.功能主义的思想基础是把社会跟生物有机体作对比。

2.孔德:家庭—细胞,阶级(喀斯特)—专门组织,城市和社区—实际器官3.斯宾塞预示了现代功能主义的特征,初步提出了功能先决条件的思想4.涂尔干对功能主义理论发展影响最为突出,他强调了功能分析方法,把它同因果联系作了区别。

5.涂认为,解释社会事实时,必须区分社会事实产生的原因和社会事实所发挥的功能6.涂所倡导的整体主义方法论观点,对社会秩序、整合和稳定的重视,以及对结构分析的强调,都对现代功能主义又直接影响二、社会人类学与功能分析传统7.拉德克利夫-布朗把社会过程、社会结构和功能三个概念看作解释人类社会系统中社会行为的基本范畴,认为社会是一个整体,或说任何文化都构成了一个功能统一体或系统8. 拉德还突出强调了社会结构概念,指制度化的角色和社会关系中的人的配置9. 拉德克利夫-布朗还指出了以前的功能分析所存在的“目的论”倾向,提出应该用“存在的必要条件”取代“需要”概念10.马林诺夫斯基勾勒出了现代社会学的功能主义的基本轮廓,他对现代功能主义的影响包括:一是系统层次思想,二是不同层次的系统,具有不同的多样性的系统需要的思想11.马林特别强调文化的制度因素12.总之,功能主义者把文化或社会看作一个有机的整体,认为构成整体的各部分都发挥一定的功能并相互依存,以维持统一整体的存在第二节帕森斯的抽象功能主义一、社会行动理论1.帕森斯早期受韦伯的影响较大,特别重视社会行动概念,他在《社会行动的结构》中提出了一种所谓的“唯意志的行动论”,此书被看作是现代社会学理论的第一次综合,对社会学历论的发展具有里程碑意义2.帕森斯认为社会秩序是客观存在的,稳定的社会行动模式依赖于被行动者内化了的规范或规则,后者是先于个人而存在的2.帕森斯提出了一种关于社会行动的概念构架,称为“手段—目的”框架,用来说明这一框架的基本概念,帕森斯称为“单元行动”5.帕的唯意志论行动理论来自对功利主义、实证主义和唯心主义这三种方法论传统的批判与综合6.帕倡导的是一种主观性和选择性的社会行动概念。

社会学理论的结构(上)乔纳森.特纳第1章社会学理论科学理论的本质科学理论发端于这样一个假设:自然界,包括人类活动创造出来的社会世界,具有某些基本的属性和过程,并可以用来解释具体环境下事件的消长。

科学理论的特征:①科学理论总是力求超越具体事件和时间的局限,理论是一般的,基本的、永恒的、普遍的。

②表述比日常用语更规范;③可以根据具体情形采用不同的方法对其进行系统的建议。

科学理论和其他知识之间的差异:孔德提出了知识发展的“三阶段法则”。

在早期阶段,解释事物的依照是宗教信仰或某种神圣和坦白然的力量。

在接下来的形而上学阶段,逻辑、数学和其他形式的理性体系主导了对事件的解释。

进—步的发展是,从形而上学的形式理性中产生了“实证主义”或者说科学,在这一阶段中,只有在事实的基础上经过严格的检验.才能产生规范的陈述。

第一编第2章浮现的传统:功能主义理论的兴起有机体类比孔德终身致力于社会学地位的合法化。

社会学的合法化来自于他对生物科学的借鉴,这就解释了为什么功能主义是社会学第一种,也是直至20世纪70年代最最重要的理论方向。

孔德认为社会学和生物学的亲和力在于这两门学科都关注有机体。

他把社会学分为社会“静力学”和“动力学”。

斯宾塞的分析功能主义斯宾塞通过系统地比较社会和有机体,发展了有机体的类比:1.随着有机体和超有机体(社会)的增长,它们的结构也就增长,也就是说,它们的结构会愈加复杂且分化。

生物有机体和社会的不同之处:斯宾塞发展了后来称之为必要条件功能主义的思想。

也就是为了使自己适应环境,有机体和超有机体必须具备某些必要条件。

1.有一些结构功能必须满足的基本需要或前提条件:①获取资源和传输资源;②生产有用的东西;③通过权力和符号管理来整合内部活动;2.每一系统层次——群体、社区、地区或整个社会都显示出同样的需求。

3.在这一过程中,任何经验系统的重要动因都围绕着满足这些基本的必要条件。

4.社会单位对其环境的适应程度,是由它满足这些必要功能条件的程度决定的。

西方社会学派别介绍西方社会学派别介绍芝加哥学派20世纪初至30年代,围绕芝加哥大学社会学系形成的社会学学派。

1892年美国社会学家A3>.W.斯莫尔在芝加哥大学建立了世界上第一个社会学系,开设了第一个社会学研究生班,与G.E.文森特合写了第一部社会学教科书《社会研究导论》(1894),并于1895年创立了美国第一个社会学刊物《美国社会学杂志》。

社会学系创立后,斯莫尔先后聘用了文森特、W.I.托马斯、R.E.帕克、E.W.伯吉斯等人,形成了该系强大的师资阵容。

到20年代,在帕克等人的努力下,该系日臻完善,每年招收 200余名研究生,300余名本科生,开设 40多门课程,成为同期美国及世界上最成功的社会学系。

以后影响日益扩大,逐步形成了芝加哥学派。

在美国当时占统治地位的实用主义哲学思潮影响下,芝加哥学派对新兴的芝加哥城市的社会问题开展了一系列的实证研究,从而使这个学派总体上具有重视经验研究和以解决实际社会问题(特别是城市问题)为主的应用研究的特征。

托马斯和F.W.兹纳尼茨基合著的《波兰农民在欧洲和美国》(1918~1920)是该学派最有影响的代表作。

芝加哥学派对人文区位、邻里关系、人口、种族、犯罪、贫民窟等问题的研究,是都市社会学研究的范例。

这一时期芝加哥学派的主要学术成果有:帕克等人著的《城市——对都市环境研究的提议》(1925)、《都市社区》(1926),伯吉斯的《家庭——相互影响的个性之统一体》(1926),L.沃思的《都市生活是一种生活方式》(1938),H.佐巴夫的《黄金海岸和贫民窟》(1929),F.R.思雷舍的《团伙》(1927),等等。

芝加哥学派的经验社会学方向对后来美国社会学研究方法的发展产生了重要的影响。

到了30年代,哈佛大学、哥伦比亚大学等相继形成了自己的社会学研究中心。

1935年美国社会学会创办了《美国社会学评论》,不再以芝加哥大学的社会学刊物为全美社会学会刊。

这一变更标志着芝加哥学派在美国社会学界统治地位的减弱。

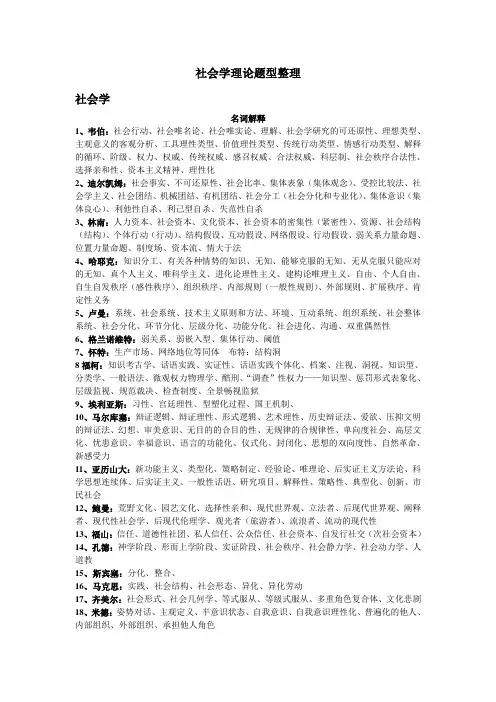

社会学理论题型整理社会学名词解释1、韦伯:社会行动、社会唯名论、社会唯实论、理解、社会学研究的可还原性、理想类型、主观意义的客观分析、工具理性类型、价值理性类型、传统行动类型、情感行动类型、解释的循环、阶级、权力、权威、传统权威、感召权威、合法权威、科层制、社会秩序合法性、选择亲和性、资本主义精神、理性化2、迪尔凯姆:社会事实、不可还原性、社会比率、集体表象(集体观念)、受控比较法、社会学主义、社会团结、机械团结、有机团结、社会分工(社会分化和专业化)、集体意识(集体良心)、利他性自杀、利己型自杀、失范性自杀3、林南:人力资本、社会资本、文化资本、社会资本的密集性(紧密性)、资源、社会结构(结构)、个体行动(行动)、结构假设、互动假设、网络假设、行动假设、弱关系力量命题、位置力量命题、制度场、资本流、情大于法4、哈耶克:知识分工、有关各种情势的知识、无知、能够克服的无知、无从克服只能应对的无知、真个人主义、唯科学主义、进化论理性主义、建构论唯理主义、自由、个人自由、自生自发秩序(感性秩序)、组织秩序、内部规则(一般性规则)、外部规则、扩展秩序、肯定性义务5、卢曼:系统、社会系统、技术主义原则和方法、环境、互动系统、组织系统、社会整体系统、社会分化、环节分化、层级分化、功能分化、社会进化、沟通、双重偶然性6、格兰诺维特:弱关系、弱嵌入型、集体行动、阈值7、怀特:生产市场、网络地位等同体布特:结构洞8福柯:知识考古学、话语实践、实证性、话语实践个体化、档案、注视、洞视、知识型、分类学、一般语法、微观权力物理学、酷刑、“调查”性权力——知识型、惩罚形式表象化、层级监视、规范裁决、检查制度、全景畅视监狱9、埃利亚斯:习性、宫廷理性、型塑化过程、国王机制、10、马尔库塞:辩证逻辑、辩证理性、形式逻辑、艺术理性、历史辩证法、爱欲、压抑文明的辩证法、幻想、审美意识、无目的的合目的性、无规律的合规律性、单向度社会、高层文化、忧患意识、幸福意识、语言的功能化、仪式化、封闭化、思想的双向度性、自然革命、新感受力11、亚历山大:新功能主义、类型化、策略制定、经验论、唯理论、后实证主义方法论、科学思想连续体、后实证主义、一般性话语、研究项目、解释性、策略性、典型化、创新、市民社会12、鲍曼:荒野文化、园艺文化、选择性亲和、现代世界观、立法者、后现代世界观、阐释者、现代性社会学、后现代伦理学、观光者(旅游者)、流浪者、流动的现代性13、福山:信任、道德性社团、私人信任、公众信任、社会资本、自发行社交(次社会资本)14、孔德:神学阶段、形而上学阶段、实证阶段、社会秩序、社会静力学、社会动力学、人道教15、斯宾塞:分化、整合、16、马克思:实践、社会结构、社会形态、异化、异化劳动17、齐美尔:社会形式、社会几何学、等式服从、等级式服从、多重角色复合体、文化悲剧18、米德:姿势对话、主观定义、半意识状态、自我意识、自我意识理性化、普遍化的他人、内部组织、外部组织、承担他人角色19、霍曼斯:群体、互动、情感、群体外部系统、群体内部系统、附加系统、成本、报酬、惩罚、强化、数量、价值、失落、满足、投资、公平分配、利益最小原则、稀有资源原则、地位不和谐、基本行为、制度行为20、布劳:内部报酬、外部报酬、内部交换、外部交换、平等互惠准则、欠情感、加权效应、合法化的价值、特殊价值、普遍价值21、帕累托:非逻辑或非理性社会行为、逻辑行为、剩余物、派生物、群体持续性、联合的本能、精英22、帕森斯:模式变量、动机取向、价值取向、社会的情境、非社会的情境、集体、制度、内化、制度化、目标达到、潜在的模式维持23、默顿:中层理论、显性功能、隐性功能、功能失调、功能替代(功能抉择)、反功能、角色丛、地位丛、参照性的自我意识24、社会冲突论:科塞:不平等的社会系统、下层被剥夺感、对群体的忠诚、亲密关系、制度化的冲突、社会安全阀、现实冲突、非现实冲突、初级关系中的冲突、次级关系中的冲突、次级关系、党派冲突、个人冲突达伦多夫:显在利益(外显利益)、潜在利益、准群体、显群体、冲突强度、冲突烈度柯林斯:互动仪式链、控制他人的主观愿望、强制力量的威胁、地位群体25、曼海姆:意识形态虚假性、官僚保守主义、自由民主主义、历史保守主义、知识分子、观点、知识个别化、26、舒茨:主观意义、客观意义、手头库存知识、主体间性、变形的自我、生活世界、生平情景、常人知识、类型化、关联化、自然态度、行动的理念类型、多充实在、跃迁27、利奥塔:叙事知识、知识的合法性原则、神话叙事、思辨叙事、政治叙事、后现代知识分子、日常生活、彻底体验简答或论述一、韦伯:1、简述或论述解释社会学在社会学史中的地位和意义。

社会学中的必须掌握的知识点社会学作为一门研究社会现象和社会行为的学科,涉及的内容广泛而深刻。

在学习社会学的过程中,有一些基本的知识点是必须要掌握的,这些知识点涵盖了社会学的核心概念、理论和方法。

本文将介绍社会学中必须掌握的知识点,帮助读者对社会学有更全面的了解。

一、社会学的定义和核心概念社会学是研究社会现象和社会行为的学科,旨在通过观察、描述和解释社会现象来揭示社会规律。

社会学的核心概念包括社会结构、社会制度、社会变迁和社会交往等。

社会结构指的是人们在社会中的相互关系和相互依赖的网络,包括社会组织、社会角色和社会地位等。

社会制度是指社会中的规范和机构,如教育制度、政治制度和经济制度等。

社会变迁指的是社会的发展和演变过程,涉及到社会的发展阶段、社会变革和社会发展趋势等。

社会交往则是个体在社会中的互动和交流,包括社会化、社会认同和社会关系等。

二、社会学的主要理论1. 功能主义理论:功能主义理论强调社会结构和社会制度的功能和秩序。

它认为社会是一个有机整体,各个部分相互依存、相互配合,通过相互作用来维持社会的稳定和平衡。

2. 冲突理论:冲突理论认为社会是由各个社会群体之间的利益冲突和社会矛盾驱动的。

它强调社会的不平等和社会冲突对社会变迁和社会发展的影响。

3. 符号互动主义理论:符号互动主义理论关注个体在社会中的意义构建和互动过程。

它认为人们通过符号的运用和解释来理解和塑造社会现象。

4. 社会建构主义理论:社会建构主义理论强调社会现象的建构和解读是通过人们共同的社会实践和文化背景而产生的。

它关注社会的主观意义和社会的文化维度。

三、社会学的研究方法社会学研究的方法包括观察法、访谈法、问卷调查、实验法和比较法等。

观察法是通过观察和记录社会现象来获取信息和进行分析。

访谈法通过与被研究对象进行交流和深入访谈来获取详细的信息和观点。

问卷调查是通过设计和分发问卷来收集大量的数据和信息。

实验法是通过控制变量和观察实验现象来验证假设和推断。

功能主义范式又被称为结构功能主义范式,或者被称为社会系统理论(social system theory),是由孔德和斯宾塞的一个论点衍生出来的:每个社会实体,不论是一个组织或是整个社会,都是有机体(organism),和其他的有机体一样,一个社会系统是由不同部分组成的,对于整个系统而言,每一部分都有功用。

打个比喻来说,人身体的每个部分(如心、肺、肾、皮肤、大脑等)都各司其职。

除非每个部分都发挥功用,否则一个人就无法存活,同时,每个部分脱离了人体也无法单独存在。

又如一辆汽车,把汽车当成一个系统,包括发动机、轮胎、油箱等等,每一部分对整辆汽车都有各自的功用,把它们组合在一起才能在道路上驰骋。

一旦把它们分开,每个部分就没有太大的用处了。

在法律与社会的互动关系研究中,功能主义范式的核心方法在于把社会看作是由各种要素构成的整体结构,社会中的各种现象是整体结构或系统的和结构成分,他们的存在或变化对社会系统都有一定的功能。

正是结构要素所发挥的功能,社会系统才得以维持运转。

例如,运用功能主义研究范式的社会科学家,可能会把警察的功能当作是执行社会控制,鼓励民众遵守社会规范,并且让违反规范的人接受司法制裁。

不过,我们也可以反问:罪犯的功能是什么?在功能主义研究范式下,我们可以把确保警察有事情做当作是罪犯的功能。

在类似的观察中,法国社会学家迪尔凯姆认为,犯罪和惩罚提供了社会价值再认定的机会。

抓小偷和处罚盗窃行为确立了集体对私人财物的尊重。

1.3.2.1阅读材料:功能主义功能主义(Functionalism),社会学理论的一个流派。

英国社会学家斯宾塞可以说是社会学中功能主义的滥觞者,借用当时盛行的生物学与演化论观点,斯宾塞的社会演化理论强调不同的社会组织满足不同的社会需求之现象正如不同的人体器官满足不同的生理机能一般。

法国社会学家迪尔凯姆也深受这个19世纪以来颇具影响力的演化论启发,他所著的社会分工论一书中也指出人类社会组织分化跟功能特殊化之间的关系,组织之间的功能互补成为社会稳定生存的重要条件。

社会学理论内容提要经典时期人物:孔德:社会学的创始人涂尔干:社会事实韦伯:理解社会学马克思:唯物主义和资本主义齐美尔:形式社会学滕尼斯:共同体与社会帕累托:精英循环现代时期:帕森斯:结构功能主义默顿:中层理论米尔斯:社会学的想象力,权力精英符号互动论:米德,戈夫曼现象学社会学:舒茨常人方法学:加芬克尔社会冲突论:科塞,达伦多夫社会交换论:霍曼斯,布劳后现代时期:吉登斯:结构化理论,现代性哈贝马斯:沟通行动理论布迪厄:实践社会学埃利亚斯:文明的进程福柯:话语分析,无所不在的权力布希亚:消费社会理论鲍曼:现代性,后现代性贝克:风险社会理论2. 2 部分人物与作品孔德:法国实证主义哲学家。

作为社会学创始人,他指出了社会学这个名词,指出了社会学的研究领域和研究方法。

他对社会静力学和社会动力学的区分和研究对象的概括:既社会静力学研究社会结构和社会秩序,社会动力学研究社会过程和社会进步的观点,至今是社会学的基本分析框架。

《实证哲学教程》:孔德著。

该书第一次从哲学的高度系统的论述了作为一种方法论的实证主义的认识论的基础,确立了实证主义在科学史上的地位。

实证方法是自然科学研究使用的基本方法,这种方法认为,科学的假说必须由经验事实来检验,理论只有得到经验证据的完备支持时才可以接受。

斯宾塞:西方社会学史上著名的早期社会学家,实证主义者,英国社会学的奠基人。

他提出社会进化的思想,将社会与生物有机体相类比,从而成为社会进化论的创始人。

他用增长,分化等概念分析社会结构的变化规律,他强调结构的功能,并以功能为分析的出发点。

他把社会作为一个整体并把结构和功能联系起来考察,这对后来功能学派社会学的发展具有深远的影响。

《群学肄言》:斯宾塞著《社会学研究》,严复将其翻译为中文。

这本书的引入是社会学传入中国的开始,严复是引入西方社会学的第一人。

涂尔干:法国著名社会学家,社会学学科的奠基人之一。

他明确指出社会学有独立的研究对象,即社会事实。

1、社会学:是一种试图用科学的思维逻辑来讨论人类社会行动和社会结构的科学.2、社会学理论:默顿:社会学理论是社会学家精神活动的产品,是从社会研究中得出的一般性原理,是一个总体概念,并不特指某一流派的理论观念。

乔治瑞泽尔:社会学理论是一组互相关联的观念,能够对社会世界的知识加以系统化,能够解释社会世界,并预测社会世界的未来。

3、社会学的功能:描述、解释、预测。

4、社会学的理论视角结构功能主义:帕森斯、默顿;社会冲突论:科赛、达伦多夫;社会交换论:霍曼斯--行为主义,布劳--结构主义,爱莫森;符号互动论:米德--心灵、自我、社会,布鲁默---定性研究,戈夫曼---戏剧理论。

1、功能主义或者结构功能主义孔德、史宾赛、涂尔干、马林诺夫斯基、帕森斯、莫顿正功能:有利于社会系统的稳定与发展。

潜功能:未曾预料到得客观后果。

功能主义的相关特点:第一、社会每一要素都会对社会发展期作用,因此维护了社会的稳定,即'"存在的及是合理的“。

第二、关注系统稳定,协调及最大有效性条件。

第三、社会系统基本上处于动态均衡中。

第四、社会变迁是以渐进、适应的方式进行,而不需要贸然的革命方式进行。

第五、强调价值共识在维持社会稳定和秩序中的作用。

孔德社会学思想的主要内容:社会静力学与社会动力学。

社会静力学:指在揭示人类社会的基本规秩序,从横断面静态的考察人类社会的结构和制度,寻找确立和维护人类社会共存的秩序与原则。

特征:社会的协调、和谐、秩序是主题。

构成社会的各组成部分在维护社会秩序中有不同的功能。

研究对象有明显的共识性。

社会动力学:从社会纵向研究社会的变迁与进化。

特征:人类社会的变迁就是人类社会秩序从无序向有序转变的历史过程。

人类社会的变迁与进步是人类智力或人性发展的必然规律。

以实验观察为基础获得的知识与秩序的实证阶段是人类社会的必然阶段。

观点:认为人类智力发展有三个阶段,认为智力发展的历史就是人类发展的历史。

斯宾塞社会学思想的主要内容---社会有机体论和社会进化论。

功能主义+结构主义+结构功能主义+功能学派功能主义目录[隐藏]社会学解释心理学解释建筑学解释文化人类学解释[编辑本段]社会学解释功能主义(Functionalism),社会学理论的一个流派。

英国社会学家斯宾塞可以说是社会学中功能主义的滥觞,借用当时盛行的生物学跟演化论观点,斯宾塞的社会演化理论强调不同的社会组织满足不同的社会需求之现象正如不同的人体器官满足不同的生理机能一般。

法国社会学家涂尔干也深受这个19世纪以来颇具影响力的演化论启发,他所著的社会分工论一书中也指出人类社会组织分化跟功能特殊化之间的关系,组织之间的功能互补成为社会稳定生存的重要条件。

近世美国社会学家帕深思(Talcott Parsons)整合这些功能主义的观点,奠定了曾经盛极一时的结构功能论典范。

[编辑本段]心理学解释功能主义(Functionalism)兴起于1890年,由于冯特的实验欠缺验证性,招致反对其主题、方法、理论的质疑声浪,进而在美国兴起功能学派(functionalism),其主要是研究个体於适应环境时所产生的心理功能,以此为基础理念,适应和实用便成为中心思想。

功能学派分别诞生自哈佛、芝加哥、哥伦比亚,受实用主义影响。

一般而言功能学派并无主导全学派的导领型人物。

然而自此之後,心理学的重心渐渐的从德国转移至美国。

其相关人物有达尔文、斯宾塞、高尔顿、詹姆斯、杜威、安吉尔、霍尔、卡特尔、比奈、戈达德、贾德等。

[编辑本段]建筑学解释功能主义或理性主义建筑是1950年由瑞典建筑师汉斯·阿斯普隆德(Hans Asplund)命名,主要是指一种建筑形式:藉由纯几何体,钢筋与玻璃,特别是藉由模版显现粗犷痕迹无覆盖的「素混凝土」外观,使建筑物的材料样貌清晰可见,并从他的作品看到设计历程及建筑群组,结构的组成关系。

著名的功能主义建筑, 包括芬兰首都赫尔辛基的奥林匹克体育馆, 和著名的巴黎庞比度中心。

(functionalism)在现代建筑中设计中,将实用作为美学主要内容、将功能作为建筑追求目标的一种创作思潮。

教学目标:1、了解社会学各主要理论流派2、理解社会学各流派的主要观点教学重点:主要理论流派的观点教学难点:各流派的代表人物及观点,各流派的异同点教学内容:§3 社会学领域的主要话语:主要的理论流派20世纪世界社会学最重大的事件是迎来了许多新学派的诞生,这节课就将历史上形成的几种主要的社会学理论和流派作简要介绍。

§3.1 结构功能论一、理论渊源结构功能论是当代最有影响的两种宏观社会学理论之一。

在20世纪70年代以前,曾经是美国社会学的主流理论,尤其在20世纪五六十年代几乎独霸美国社会学界。

有两个主要原因:1、美国社会在这个时期正是太平盛世,社会安定,国势雄伟壮大;功能论强调社会的稳定性和整合,正适合解释当时的美国社会。

2、当时哈佛大学大帕森斯教授及其在全国各地的门生正主宰着美国社会学界。

结构功能论把社会看作为一个均衡的,有序的,整合的系统,系统中的每一部分都对系统整合的生存,均衡与整合发挥着必不可少的作用,整个社会系统及其各个子系统的运行基本上是协调的。

功能论相信,社会里的成分和各部门对社会都有某种程度的贡献和功能。

社会总是向着稳定整合的方向运行。

如果某一部门发生变动,其他部门必然受到影响而发生变动,把失调的社会体系再调整回来,以维护社会的整合。

结构功能论的基本观点最早是发源于19世纪的英法两国,许多古典社会学家(孔德、斯宾塞、涂尔干)以及20世纪的两位人类学家(主要指马林诺夫斯基和布朗)都对现代结构功能主义的形成起了重要作用。

布朗的功能论强调整合是每一社会生存的必备条件,所以社会里的结构与组织都是为此而存在的,而运动的。

要研究社会结构就不能离开它的功能。

马林诺夫斯基也认为每一种风俗、概念、物质、思想、信仰都具有很重要的功能,是社会整体不可缺少的一部分。

功能论不相信社会会产生激烈的变动或埃与破坏,社会问题只不过是暂时性的失调。

因些,功能论很少重视社会变迁的研究。

但是美国及西方社会在20世纪60年代末期和70年代都遭受了激烈的变乱:学生运动、妇女运动、民权运动、嬉皮士文化、吸毒等社会问题充斥于社会里。

理论知识点总结整理理论知识是指建立在科学实践基础上的总结和概括,是一种在实践中形成并不断完善的知识体系。

在各个学科领域中,理论知识都扮演着至关重要的角色。

理论知识的总结整理不仅可以帮助我们更好地理解和掌握知识,还可以促进学科的发展和进步。

本文将对理论知识点进行总结整理,以期助力读者更好地理解和运用相关知识。

一、社会科学理论知识总结整理1.社会学理论(1)马克思社会学理论:马克思主义社会学理论依据马克思主义哲学的基本原理,探讨了社会结构、社会变革和社会发展的规律。

其中包括劳动价值论、阶级斗争理论、资本主义灭亡论等。

(2)功能主义社会学理论:功能主义社会学强调社会机能与结构的关系,认为社会是一个有机整体,各个功能相互衔接,相互作用。

其中包括社会功能、社会秩序、社会变迁等概念。

(3)交互主义社会学理论:交互主义社会学关注个体与集体、个体间的交互作用和影响。

强调社会行为的意义建构,包括标签理论、心态表征等。

2.政治学理论(1)现代化理论:现代化理论认为社会和政治制度的变革是现代化的产物,在现代化过程中,政治制度逐渐向着民主化和法治化方向发展。

(2)托克维尔的民主观念:托克维尔认为现代社会中的民主政治与社会观念是相辅相成的,民主政治需要民主社会的支持和保障。

(3)新制度主义政治理论:新制度主义政治理论认为政治现象是制度和行为规范所决定的,政治改革和发展需要针对制度和规范进行调整和变革。

3.经济学理论(1)亚当·斯密的经济学理论:亚当·斯密的《国富论》提出了劳动价值论和市场自由竞争理论,对市场经济和自由竞争提出了系统的理论体系。

(2)凯恩斯经济学理论:凯恩斯认为市场经济循环波动是由有效需求不足引起的,提出了政府在经济周期中应该采取积极财政政策和货币政策的理论观点。

(3)马克思主义政治经济学理论:马克思主义政治经济学理论分析了资本主义制度下生产结构和生产关系的矛盾,揭示了资本主义经济危机固有的规律。