脏腑之间的关系——肺与肝

- 格式:ppt

- 大小:600.00 KB

- 文档页数:4

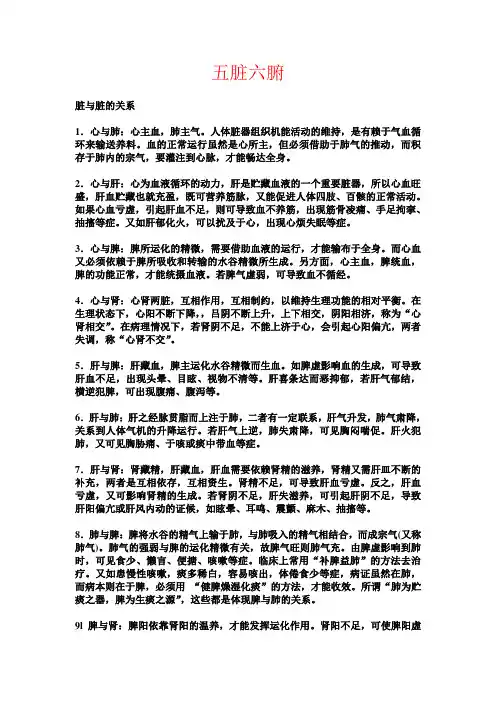

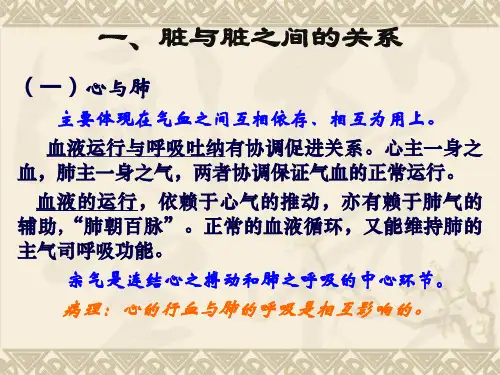

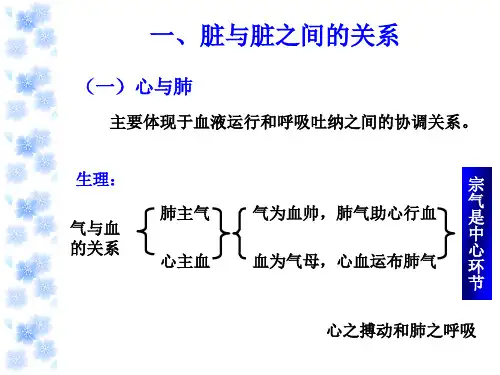

五脏六腑脏与脏的关系1.心与肺:心主血,肺主气。

人体脏器组织机能活动的维持,是有赖于气血循环来输送养料。

血的正常运行虽然是心所主,但必须借助于肺气的推动,而积存于肺内的宗气,要灌注到心脉,才能畅达全身。

2.心与肝:心为血液循环的动力,肝是贮藏血液的一个重要脏器,所以心血旺盛,肝血贮藏也就充盈,既可营养筋脉,又能促进人体四肢、百骸的正常活动。

如果心血亏虚,引起肝血不足,则可导致血不养筋,出现筋骨凌痛、手足拘挛、抽搐等症。

又如肝郁化火,可以扰及于心,出现心烦失眠等症。

3.心与脾:脾所运化的精微,需要借助血液的运行,才能输布于全身。

而心血又必须依赖于脾所吸收和转输的水谷精微所生成。

另方面,心主血,脾统血,脾的功能正常,才能统摄血液。

若脾气虚弱,可导致血不循经。

4.心与肾:心肾两脏,互相作用,互相制约,以维持生理功能的相对平衡。

在生理状态下,心阳不断下降,,吕阴不断上升,上下相交,阴阳相济,称为“心肾相交”。

在病理情况下,若肾阴不足,不能上济于心,会引起心阳偏亢,两者失调,称“心肾不交”。

5.肝与脾:肝藏血,脾主运化水谷精微而生血。

如脾虚影响血的生成,可导致肝血不足,出现头晕、目眩、视物不清等。

肝喜条达而恶抑郁,若肝气郁结,横逆犯脾,可出现腹痛、腹泻等。

6.肝与肺:肝之经脉贯脂而上注于肺,二者有一定联系,肝气升发,肺气肃降,关系到人体气机的升降运行。

若肝气上逆,肺失肃降,可见胸闷喘促。

肝火犯肺,又可见胸胁痛、于咳或痰中带血等症。

7.肝与肾:肾藏精,肝藏血,肝血需要依赖肾精的滋养,肾精又需肝皿不断的补充,两者是互相依存,互相资生。

肾精不足,可导致肝血亏虚。

反之,肝血亏虚,又可影响肾精的生成。

若肾阴不足,肝失滋养,可引起肝阴不足,导致肝阳偏亢或肝风内动的证候,如眩晕、耳鸣、震颤、麻木、抽搐等。

8.肺与脾:脾将水谷的精气上输于肺,与肺吸入的精气相结合,而成宗气(又称肺气)。

肺气的强弱与脾的运化精微有关,故脾气旺则肺气充。

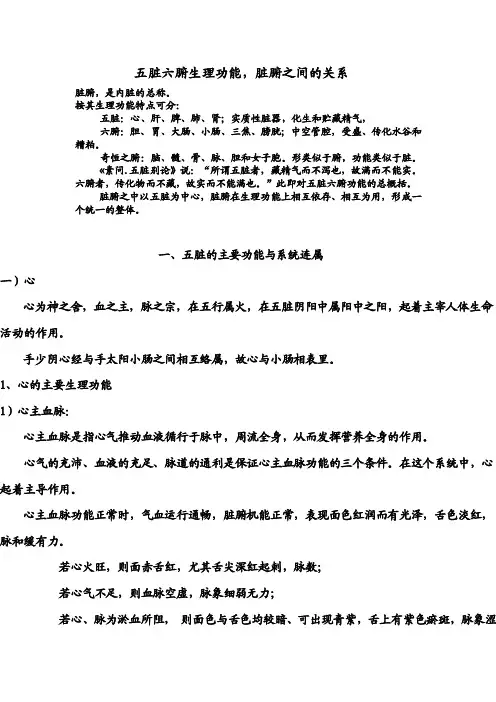

五脏六腑生理功能,脏腑之间的关系脏腑,是内脏的总称。

按其生理功能特点可分:五脏:心、肝、脾、肺、肾;实质性脏器,化生和贮藏精气,六腑:胆、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱;中空管腔,受盛、传化水谷和糟粕。

奇恒之腑:脑、髓、骨、脉、胆和女子胞。

形类似于腑,功能类似于脏。

«素问.五脏别论》说:“所谓五脏者,藏精气而不泻也,故满而不能实。

六腑者,传化物而不藏,故实而不能满也。

”此即对五脏六腑功能的总概括。

脏腑之中以五脏为中心,脏腑在生理功能上相互依存、相互为用,形成一个统一的整体。

一、五脏的主要功能与系统连属一)心心为神之舍,血之主,脉之宗,在五行属火,在五脏阴阳中属阳中之阳,起着主宰人体生命活动的作用。

手少阴心经与手太阳小肠之间相互络属,故心与小肠相表里。

1、心的主要生理功能1)心主血脉:心主血脉是指心气推动血液循行于脉中,周流全身,从而发挥营养全身的作用。

心气的充沛、血液的充足、脉道的通利是保证心主血脉功能的三个条件。

在这个系统中,心起着主导作用。

心主血脉功能正常时,气血运行通畅,脏腑机能正常,表现面色红润而有光泽,舌色淡红,脉和缓有力。

若心火旺,则面赤舌红,尤其舌尖深红起刺,脉数;若心气不足,则血脉空虚,脉象细弱无力;若心、脉为淤血所阻,则面色与舌色均较暗、可出现青紫,舌上有紫色瘀斑,脉象涩而不流利,有时可有结代脉2)心主神明:心主神志,即心主神明,或称心藏神。

神,有广义和狭义之分:广义之神:指人体的生命活动及其外在表现。

狭义之神:是指人体的精神、意识、思维活动。

2 、系统连属(1)心在志为喜(2)心在体合脉,其华在面(3)心在窍为舌(4)心在液为汗心火上炎,可见舌质红赤,甚则生疮;心血瘀阻,可见舌质紫暗或有瘀斑;心主神志的功能异常,可出现舌卷、舌强、失语等现象。

(二)肺1、肺的主要生理功能(1)肺主气、司呼吸肺主一身之气肺主呼吸之气(2)主宣发和肃降(3 )通调水道(4)朝百脉、主治节治节作用,主要体现四个方面一、肺司呼吸二、调节气机三、助心行血四、调节水液代谢2、系统连属:(1)肺在志为悲忧(2)肺在液为涕(3)肺在体合皮,其华在毛(4)肺在窍为鼻(三)脾1、脾的主要生理功能(1)脾主运化:运化水谷,脾为后天之本,气血生化之源,运化水液(2)脾主升清(3)脾主统血2、系统连属(1)在志为思(2)在液为涎(3)在体合肌肉,主四肢(4)在窍为口,其华在唇(四)肝肝为魄之处,血之藏,筋之宗。

五脏六腑的表里关系中医通常用“脏腑”来总称人体的内脏。

五脏指:心、肝、脾、肺、肾(心外面有心包经)六腑指:小肠、大肠、胆、胃、膀胱、三焦。

脏腑共同配合,五脏为主帅,六腑为辅佐,才能共同完成人体的各种功能。

由此出现了物种表里关系:肝与胆相表里,心与小肠相表里,脾与胃相表里,肺与大肠相表里,肾与膀胱相表里。

一、肝与胆肝与胆互为表里。

肝主藏血”,肝有储藏和调节血液的功能,故有“肝主血液”之说。

肝气条达有升发疏泄的作用,可舒畅全身,令人精力旺盛又心平气和、神情怡然。

1)“肝开窍于目”,肝是眼睛的根,肝的精气充足,眼睛明亮、黑白清晰,炯炯有神,如果火上炎,可是双目肝赤、肝虚则会双目干涩,视物不清。

2)“肝主筋,其华在爪”,肝的精气充足能养筋、筋壮肢体灵活自如,指甲丰满光洁、透明呈粉色;肝虚则筋发硬,活动迟钝不灵,指甲糟脏,凹陷不透明,缺少血色。

3)“怒则伤肝”肝气调达顺畅,人的精力旺盛而又能心平气和,与人交往亲和友善,肝瘀气则易生怒火,目光凶狠,脸趁呈绛色,体内臭气鼓胀,令人厌恶而避之。

肝阴包括血液和全身筋与肌肉运动时所需的润滑液——阴津,肝阴足,身体轻松自如,内心自信不愠不和。

肝的不适之证分阳亢和阴虚,无论属于哪一种情况都会影响形象美,调肝要区别阳亢和阴虚,其不同的特点分别如下:1.肝阳亢者性情急躁尚有气力;肝阴者性情焦躁但疲惫不堪。

2.肝阳亢眼红,干涩和眼角膜有斑,或眼袋鼓胀,下垂或眼球外突;肝阴虚者眼窝内凹,或干涩视物模糊,或迎风流泪,或眼花,或色盲,或视网膜脱落,黄斑性病变,白内障,重则患神经炎。

3.肝阳亢饭后两肋下胀满,或右肋常胀痛;阴虚右肋常隐隐作痛。

4.肝阳亢者双脚躁动不安;阴虚者两腿酸软。

5.肝阳亢者遇事焦躁,处事不周;阴虚者办事心余而力不足。

二、心与小肠中医讲的心包括心脏和大脑。

例如:内心想,不是指心脏在想而是讲大脑在考虑。

心主神明是精神意识,思维等高级中枢神经活动的主宰,对其它脏腑的功能起领导作用,气足血旺的人精神愉悦,神采奕奕。

五脏六腑生理功能,脏腑之间的关系脏腑,是内脏的总称。

按其生理功能特点可分:五脏:心、肝、脾、肺、肾;实质性脏器,化生和贮藏精气,六腑:胆、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱;中空管腔,受盛、传化水谷和糟粕。

奇恒之腑:脑、髓、骨、脉、胆和女子胞。

形类似于腑,功能类似于脏。

«素问.五脏别论》说:“所谓五脏者,藏精气而不泻也,故满而不能实。

六腑者,传化物而不藏,故实而不能满也。

”此即对五脏六腑功能的总概括。

脏腑之中以五脏为中心,脏腑在生理功能上相互依存、相互为用,形成一个统一的整体。

一、五脏的主要功能与系统连属一)心心为神之舍,血之主,脉之宗,在五行属火,在五脏阴阳中属阳中之阳,起着主宰人体生命活动的作用。

手少阴心经与手太阳小肠之间相互络属,故心与小肠相表里。

1、心的主要生理功能1)心主血脉:心主血脉是指心气推动血液循行于脉中,周流全身,从而发挥营养全身的作用。

心气的充沛、血液的充足、脉道的通利是保证心主血脉功能的三个条件。

在这个系统中,心起着主导作用。

心主血脉功能正常时,气血运行通畅,脏腑机能正常,表现面色红润而有光泽,舌色淡红,脉和缓有力。

若心火旺,则面赤舌红,尤其舌尖深红起刺,脉数;若心气不足,则血脉空虚,脉象细弱无力;若心、脉为淤血所阻,则面色与舌色均较暗、可出现青紫,舌上有紫色瘀斑,脉象涩而不流利,有时可有结代脉2)心主神明:心主神志,即心主神明,或称心藏神。

神,有广义和狭义之分:广义之神:指人体的生命活动及其外在表现。

狭义之神:是指人体的精神、意识、思维活动。

2 、系统连属(1)心在志为喜(2)心在体合脉,其华在面(3)心在窍为舌(4)心在液为汗心火上炎,可见舌质红赤,甚则生疮;心血瘀阻,可见舌质紫暗或有瘀斑;心主神志的功能异常,可出现舌卷、舌强、失语等现象。

(二)肺1、肺的主要生理功能(1)肺主气、司呼吸肺主一身之气肺主呼吸之气(2)主宣发和肃降(3 )通调水道(4)朝百脉、主治节治节作用,主要体现四个方面一、肺司呼吸二、调节气机三、助心行血四、调节水液代谢2、系统连属:(1)肺在志为悲忧(2)肺在液为涕(3)肺在体合皮,其华在毛(4)肺在窍为鼻(三)脾1、脾的主要生理功能(1)脾主运化:运化水谷,脾为后天之本,气血生化之源,运化水液(2)脾主升清(3)脾主统血2、系统连属(1)在志为思(2)在液为涎(3)在体合肌肉,主四肢(4)在窍为口,其华在唇(四)肝肝为魄之处,血之藏,筋之宗。

整体观——脏腑关系1.脏脏间的关系名称生理病历1.心与肺宗气贯心脉以行气血,入吸道而行呼吸。

维持血液循环和呼吸运动间的平衡。

1.肺气助心行血,气为血之帅,气行则血行;2.心血布散肺气,血为气之母,血以载气。

1.肺气虚损宗气生成不足血行瘀滞。

胸闷疼痛、心悸肺失宣降气机阻滞不畅口唇青紫、脉或涩或结或代2.心气不足/心阳不振血行迟缓而瘀滞肺脉呼吸不利,肺宣降失常。

胸闷咳嗽、呼吸困难。

2.心与脾心运血而生血,脾统血为生血之源1.血液生成,脾运化水谷并注之于脉,心气化赤生血。

2.心气推动血行,肺气资助血行,脾气统摄血行。

1.思虑过度,可耗伤心神,也可致脾的运化功能失常。

出现纳呆、腹胀等。

2.脾失健运气血生化无源心脾两虚。

出现眩晕、心悸、劳心过度血液耗损过多失眠、多梦、腹胀、食少等3.心与肝心主血脉,肝主藏血;心诸神志,肝主疏泄。

1.心气推动血行,肝藏血调血量助心行血。

肝血与心血互相滋养。

2.肝血与心血共为精神、情志活动的物质基础。

1.心血/肝血不足肝血/心血不足心肝两虚:爪甲不荣2.肝失疏泄,气机阻滞,血运不畅心血瘀滞:心前区憋闷。

3.心火旺可引动肝火,肝火盛可引发心火面红面赤、急躁易怒、心烦不寐、甚则苦笑无常或狂乱。

4.心与肾心于胸中,属阳,从火,心阳为之君火;肾位居下,属阴,从水,肾阳为之相火。

心与肾的关系以阴阳、水火、精血的动态平衡为重要条件。

表现为心肾相交(水火既济)、精血互生、精神互用、君相相安。

1.心火不降心肾失衡。

表现为心火亢于上,肾水凝于下的肾水不升心肾不交/心肾阴虚致相火妄动。

2.肾阳虚气化无力水液内停上犯于心心悸、不得平卧(水气凌心)5.肺和脾肺司呼吸,主一生之气;脾主运化,为气血生化之源。

肺为水之上源,脾为水液代谢枢纽1.气生,肺为主气之枢,脾为生气之源。

为母子2.水液代谢。

肺通水道,脾为水液升降之枢纽。

1.脾气虚弱,运化失职,无以上溢于肺,导致肺气不足2.肺气虚损,不能布散水谷精微,脾气亦衰,子盗母气,最终导致脾肺两虚。