朱熹心性论

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:1

十六字心传宋代程朱理学有关心性问题的命题宋代是中国历史上最重要的时期之一,它的经典文化及其针对心性问题的命题影响了中国后代几个世纪的思想发展。

其中最有名的便是程朱理学的十六字心传。

程朱理学是由宋代学者程颐、朱熹提出来的,它是以孟子、荀子等先史思想为基础,以儒家思想为核心,反映宋代政治、宗教和文化环境的理论体系。

十六字心传是程朱理学思想的核心,它深刻地思考了心性的本质,把人的思想特征提炼出来,对宋代以后中国思想发展影响深远。

十六字心传的内容是:“思毛泽、畏鬼神、信耻义、敏感明、慎独立、勇敢奋、谋机变、坚守和、宽容恕、持之以恒”。

它所把握的是人的内心本质,反映了人应当有仁、义、智、信、忠、礼、忍、勇九种德行。

思毛泽,就是指人应当发挥聪明才智,比拟事物之间的异同,积极探索一切可能的发展性。

畏鬼神,是人们要恭敬虔诚,以自己的信仰观念和行为守护神圣的法则,以期获得灵魂的安定。

信耻义,就是坚守原则,不贪求利益,无论是个人的还是群体的,都应有良好的廉耻感。

敏感明,是指人们要敏锐观察环境,对自己的处境充满洞察力,及时做出正确的判断和行动。

慎独立,是指即便是独立行动,人们也要谨慎小心,坚持正义,避免不合理的行为。

勇敢奋,是指要勇敢地面对挑战,勇于担当责任,不畏惧困难,勇于进取。

谋机变,是指人们要灵活运用谋略,利用机遇变化自己的命运,而不是顺从命运。

坚守和,指的是要以和气的心态去面对一切,即便是争斗,也要努力保持和谐。

宽容恕,指的是应当放弃个人的偏见和愤怒,学会宽恕他人的过错,克服复仇的心理,达到敬重他人的境界。

最后是持之以恒,即是要坚持信念,不断努力奋斗,不计一时的劳累,在漫长旅途中找到属于自己的生活方式,与现实相结合。

十六字心传,其中每一字中都蕴含着丰富的理念,它们构成了宋代程朱理学对心性问题的精辟和深刻的思考,从而影响了后世的思想发展,对中国的文化、精神和人生智慧做出重要的贡献。

朱熹劝学诗原文及翻译朱熹劝学诗原文及翻译《劝学诗》其主旨是劝青年人珍视光阴,努力向学,用以劝人,亦用于自警。

下面是朱熹劝学诗原文及翻译的内容,欢迎阅读!劝学诗宋代:朱熹少年易老学难成,一寸光阴不可轻。

(一作:少年易学老难成)未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声。

译文及注释译文青春的日子十分容易逝去,学问却很难获得成功,所以每一寸光阴都要珍惜,不能轻易放过。

没等池塘生春草的美梦醒来,台阶前的梧桐树叶就已经在秋风里沙沙作响了。

注释1、池塘春草梦:这是一个典故,源于《南史·谢方明传》,谢方明之子惠连,年十岁能属文,族兄灵运嘉赏之,云:“每有篇章,对惠连辄得佳话。

”尝于永嘉西堂四诗,竞日不就,忽梦见惠连,即得“池塘生春草”,大以为工。

常云:“此语神功,非吾语也。

”“池塘生春草,园柳变鸣禽”是谢灵运《登池上楼》中的诗句,后被赞誉为写春意的千古名句,此处活用其典,意谓美好的青春年华将很快消逝,如同一场春梦。

2、秋声:秋时西风作,草木凋零,多肃杀之声。

赏析这是一首逸诗,具体写作年代不详,大约在绍兴末年(1162)。

日本盛传此诗,我国大陆亦不胫而走,以为为朱熹所作,姑且存以备考。

其主旨是劝青年人珍视光阴,努力向学,用以劝人,亦用于自警。

该诗语言明白易懂,形象鲜明生动,把时间快过,岁月易逝的程度,用池塘春草梦未觉,阶前梧桐忽秋声来比喻,十分贴切,倍增劝勉的力量。

朱熹(1130年9月15日~1200年4月23日),行五十二,小名沋郎,小字季延,字元晦,一字仲晦,号晦庵,晚称晦翁,又称紫阳先生、考亭先生、沧州病叟、云谷老人、沧洲病叟、逆翁。

南宋著名的理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人、闽学派的代表人物,世称朱子,是孔子、孟子以来最杰出的弘扬儒学的大师。

下面我们来看看朱熹的思想介绍。

思想教育思想朱熹的长期从事讲学活动,精心编撰了《四书集注》等多种教材,培养了众多人才。

他的教育思想博大精深,其中最值得关注的,一是论述“小学”和“大学”教育,二是关于“朱子读书法”。

心性体用说心性体用说探讨的主要是在以性为体,把道德理性视为本体的前提下,如何看待主体之心的地位和作用的问题。

如果说,心性一元说和心性二元说讲的是心性的联系与区别的话,那么,心性体用说则讲的是本体与本体的作用,以及如何发挥主体思维的能动性,以控制和把握人的道德本性及人的情感的问题。

这涉及到伦理学和修养论,亦是宋明理学心性论的重要理论构成。

(一)性体心用说性体心用说在宋明时期经历了一个提出、批判、再次提出,即肯定、否定、否定之否定的发展过程。

在宋代经历了这个过程的前两个阶段,即提出和被否定的阶段。

至明代则经历了这个过程的后一个阶段,即重新提出,也就是否定之否定的阶段。

性体心用说在张地匠思想里有所萌发,而始由程颐提出,经胡宏完善并确立。

胡宏的思想曾影响到张栻和朱熹,朱张早期均持性体心用之说。

后来朱张通过‚中和之辩‛,并对胡宏著作《知言》展开讨论,而放弃了前说,转而对性体心用说持批评态度。

这个过程对于理学心性的发展具有重要意义,从而进一步突出了主体思维的能动作用,并完善了理学的道德修养论。

之后,明代气学家罗钦因、吴廷翰在气本论的前提下重新提出了性体心用说,以强调心性有别。

1程颐在与弟子吕大临的辩论中提出了‚凡言心者,皆者已发而言‛的观点,以心为已发之用,以性为未发之体。

性体心用说初见端倪。

不过程颐后来对自己的观点有所修正。

胡宏在程颐观点的基础上明确提出‚未发只可言性,已发乃可言心‛的思想,指出:‚圣人指明其体曰性,指明其用曰心。

性不能不动,动则心矣。

‛认为性为本体,性动为心,心是性本体的表现和作用。

朱熹和张栻早期都曾接受过胡宏的这一思想。

朱熹说:‚《中庸》未发已发之义,前此认得此心流行之体,又因程子‘凡言心者,皆指已发而言’,遂目心为已发,性为未发。

‛这说明朱熹曾赞同性为未发之体,心为已发之用的观点。

张栻早期也持胡宏性体心用之师说,并使朱熹接受了湖湘学派的这一观点。

后来朱熹悟前说之非,对性体心用说提出批评。

心性論欲探討佛道儒心性論,就必須首先明確心性論的具體內容,否則,就只能是無的放矢。

因此,本文撰寫的目的,就是對心性論進行界定,從而為今後的相關研究鋪平道路。

本文的探討分三步進行:首先,本文從中國學術界目前對心性論的研究現狀入手,提出了問題的所在;接著,作者回顧了歷史上關於心性的種種異說,為下文的界定創造條件;最後,作者對古代漢語中的“性” 字進行了認真的考察,並由此展開對心性論的規定性的界定。

通過本文的探討,作者認為:心性論實際上應當是以心性的轉化為中心而展開的具有很強的實踐性的方法論體系,而不是簡單的探討心與性的存在狀態的理論體系。

心性論是《佛道儒心性論比較研究》的主要研究對象之一,如果不首先確定其具體的內涵,就無法真正弄清與之相關的所有問題。

然而,對於這樣一個重要的領域,人們一直是忽視的。

有鑒於此,我們有必要對其進行認真的界定。

一心性論的研究現狀近年來,隨著中國改革開放的深入進行,佛道儒研究成了中國學術界所關注的一個焦點,也發表了相當數量的研究論文,在學術界形成了一股不小的潮流。

其中,僅僅1978-1997 年間被中國人民大學書報資料中心轉載和編目的相關論文或文章數就有:佛學、佛教1885 篇,道家、道教997 篇,儒家、儒學2511 篇。

當然,這還不包括相關的專著、沒有收錄的以及那些此後發表的論文與文章。

在上述5393 篇同佛道儒有關的論文或文章中,直接涉及心性或心性論的就有91 篇。

為了便於對心性論進行論述,茲將有關論文的名稱羅列如下: 《簡析孫中山的心性文明思想》、《左宗棠的心性觀與“師夷之長技以制夷”》、《孫中山關於“心性文明”建設的思想》、《廿載風塵兩鬢絲,英雄心性由來熱: 論丘逢甲內渡後的生活、思想和詩作》、《孫中山先生論物質文明與心性文明》、《太平天國運動與儒家的“心性之學”》、《朱元璋的歷史性成就與心性之學》、《二程的心性修養論》、《墨、荀心性論的特質及其比較》、《臨濟宗心性論述評》、《中國古代哲學的“心性”論》、《儒家心性論的基本特徵和研究方法》、《論早期全真道心性論的理論指歸:從人的本真的生命存在中去追求生命的超越》、《從明儒“齋”“庵”“軒”之號看心性之學》、《儒佛交融與朱熹心性論的形成》、《試論胡宏心性哲學的歷史地位》、《從倫理觀到心性論:契嵩的儒釋融合學說》、《心性論——禪宗的理論要旨》、《心性論:三教合一的義理趨向:兼談心性論與當代倫理實踐》、《道德的省察與心性的剖白:〈沉思錄〉倫理哲學思想評析》、《心性和諧之美與天道和諧之美:考察程朱學派美學思想的核心維度》、《王陽明與心性之辨》、《孔孟心性學說探討》、《王玄覽論“道體”與“心性”》、《略論佛教對道教心性論的思想影響》、《心性論——佛教哲學與中國固有哲學的主要契合點》、《洪州宗心性論思想述評》、《天臺宗心性論述評》、《禪宗心性論試析》、《中國佛學的心性論:兼論中印佛學興衰的原因》、《心性本淨與心性本覺:呂澄先生在佛學研究上的一個重要貢獻》、《天臺宗“性具善惡”的心性論》、《人心·佛性與解脫:中國禪宗心性論探源》、《略論中印佛學心性論》、《宋明“三教合一”思潮中的“心性” 旨趣》、《簡論文藝和宗教對人的主體心性的反向作用》、《先秦儒家心性論的倫理特徵》、《羅、王、吳心性思想合說》、《兩宋孟學與慧能心性論之相成相通》、《儒家心性論的課題及其解決方式》、《心性本覺的修養論:禪宗倫理研究之三》、《心性修養:現代化過程中思想教育的重要課題》、《論李退溪的道德心性思想》、《李退溪的心性論》、《內在自我超越的心性論和中國文化的價值系統——余英時的新儒學思想》、《梁漱溟哲學的心性論》、《熊十力的心性論及其與梁漱溟心性論比較》、《黃宗羲富有開創意義的心性說》、《陳確心性學說的實質和意義》、《唐伯元的心性論與修身崇禮說》、《“此心惟覺性天通”:薛瑄的心性論和複性說(下)》、《“此心惟覺性天通”:薛瑄的心性論和複性說(上)》、《簡論劉宗周的心性思想》、《朱熹心性哲學的範疇定位》、《從心性論看朱熹哲學的歷史地位》、《胡宏心性哲學的邏輯結構》、《胡宏心性哲學的理論特色》、《論胡宏心性之學的理論特色》、《陸、王心性論概說》、《二程心性論之異同與儒學精神》、《二程的心性修養論》、《宋代理學心性論及其特徵》、《論宋明新儒學中的哲理化與神學化的雙重趨向與孟子的心性學說》、《性淨自悟:慧能〈壇經〉的心性論》、《從心性儒學走向政治儒學:論當代新儒學的另一發展路向》、《墨、荀心性論的特質及其比較》、《田駢、慎到心性思想略論:兼與莊子心性思想比較》、《孟子“心性”論剖析》、《思孟學派儒家的心性說及其特點》、《孔子的心性學說結構》、《孔孟心性之學的分歧及其影響》、《儒家心性論的批判繼承》、《儒家心性論的課題及其解決方式》、《儒家心性論的基本特徵和研究方法》、《從傳統儒學的心性論到現代新儒學的道德形上學》、《重新認識“心性之學”》、《應該研究“心性之學”》、《心性之學的界定與其主題》、《儒家“心性之學”的界定、歷史發展與前景》、《從精神超越到形體享樂:玄學心性論的一條發展軌跡》、《“天人之學”與“心性之學”》、《淺論中國心性論的特點》和《論心性與天道:中國哲學中“性與天道”學說評析》。

朱熹对道家佛家的评价

朱熹对道家和佛家的评价是多元的,既有批评也有一定的认可。

朱熹批评佛教的“空”是“见地”出了问题,认为佛教过于强调超越物累,追求解脱成佛,而忽略了心性的本质。

同时,朱熹也批评道家过于追求清静无为,放任自然,而忽略了人的主观能动性。

朱熹也吸收了道家和佛家的一些思想,例如道家的自然无为和佛家的心性论。

他主张理事无二、道不离日用,强调在日常生活中体现道德原则,实现道德实践。

这种思想与道家的“无为而治”和佛家的“平常心是道”有相似之处。

朱熹对道家和佛家的评价是基于他的理学思想和对道德实践的重视。

他吸收了道家和佛家的一些思想,但同时也批评了其中的一些观点。

朱熹《玉山讲义》文旨解析刘小红【摘要】南宋绍熙五年,朱熹在经历一番宦海浮沉之后,在玉山为县学诸生讲学,这次讲学的内容后被辑为《玉山讲义》.讲义以《大学》之“三纲”为逻辑理路,以心性论、功夫论为主要内容,兼摄融合了《论语》、《孟子》、《中庸》等相关思想,贯通“四书”,可谓集大成者.由此也可看出《玉山讲义》在朱熹理学著作中占有极其重要的地位.【期刊名称】《黄山学院学报》【年(卷),期】2015(017)006【总页数】4页(P45-48)【关键词】《玉山讲义》;心性论;功夫论;《大学》;三纲【作者】刘小红【作者单位】安徽大学哲学系,安徽合肥230039【正文语种】中文【中图分类】B244.7南宋绍熙五年,宋宁宗继位,经枢密院事赵汝愚举荐,朱熹被授为“焕章阁待制兼侍讲”,使他从“发六经之蕴,穷百氏之源”的当朝大儒变身为可以治平天下的帝王师,这无疑是儒者之最大宏愿。

朱熹知道此次任事“其事大,其体重”,故其“竭吾诚,尽吾力”,以天下之事为己之担当。

然此次入侍经筵仅历时四十余日。

朱熹被罢免后,回福建考亭,途经江西玉山,受玉山县宰司马迈之邀,为县学诸生讲学,这次讲学的内容后被辑为《玉山讲义》。

对于《玉山讲义》的辑录过程,朱熹在给林德久的信中言道:“昨在玉山学中,与诸生说话,司马宰令人录来。

当时无人剧论,说得不痛快,归来偶与一朋友说,却说得详尽,因并两次所言,录以报之。

”[1]2934可见《玉山讲义》是朱熹以玉山讲学为契机,集两次“朋友辩论”,经深思熟虑而后融洽为一的精心之作。

对于此文,朱熹自认为是“言虽甚简约,然其反复曲折,开晓学者最为深切。

”[2]3591束景南教授认为《玉山讲义》“是朱熹生平对自己的理学体系作的一次最精约明晰的理论概括”。

[3]992概而言之,《玉山讲义》言简而义约,是朱熹经历了一次宦海沉浮之后,对自己理学思想中心性论与功夫论的集中总结,也是其晚年思想以《大学》为纲的具体体现。

一、《玉山讲义》之心性论:仁包四德与仁之“生”意朱熹论“仁”,并不是简单把其作为德性之一目,而是在继承张载、二程“仁”论的基础上,深化、提升了“仁”的内涵与理论价值。

国学经典朱熹与王夫之在气禀说与性习论上的分歧关于人性物性的不同,人之道德善恶、智慧高下的区别,程朱以“气禀”之说来加以解释。

就人而言,朱子说:“人所禀之气,虽皆是天地之正气,但衮来衮去,便有昏明厚薄之异。

盖气是有形之物。

才是有形之物,便自有美有恶也。

”(《朱子语类》卷四)人所禀之气有昏明清浊的差别,“故上知生知之资,是气清明纯粹,而无一毫昏浊,所以生知安行,不待学而能,如尧舜是也。

其次则亚于生知,必学而后知,必行而后至。

又其次者,资禀既偏,又有所蔽,须是痛加工夫,‘人一己百,人十己千’,然后方能及亚于生知者。

及进而不已,则成功一也。

”“有是理而后有是气,有是气则必有是理。

但禀气之清者,为圣为贤,如宝珠在清冷水中;禀气之浊者,为愚为不肖,如珠在浊水中。

所谓‘明明德’者,是就浊水中揩拭此珠也。

”(《朱子语类》卷四)“气质之性”是合理与气而说的。

朱子认为,一说到性,就落于气,就不是本原的“性”了,即不是理想的、本体的“理”了。

“天命之性”或“本然之性”指我们今天所说的理想的人,或人的理想状态;“气质之性”指我们今天所说的现实的人,或人的现实状态。

人有此形体,有知觉感应,有现实功利的要求。

现实中人既因“天命之性”有道德的要求,又因本身即感性物质的存在而有现实的种种需要和欲求,这是混杂在一起的。

从本体理境来说,人之理想的、本体的状态并无不同。

但人在现实上的善恶、智愚的区别,在一定意义上是由于人之“气禀”的不同造成的。

朱子指出,气禀的多样性、复杂性,尚不是“清浊”二字可以概括的,例如有清而不醇者,有醇而不清者等等。

他又说:“‘死生有命’之‘命’是带气言之,气便有禀得多少厚薄之不同。

‘天命谓性’之‘命’,是纯乎理言之。

然天之所命,毕竟皆不离乎气。

但《中庸》此句,乃是以理言之。

孟子谓‘性也,有命焉’,此‘性’是兼气禀食色言之。

‘命也,有性焉’,此‘命’是带气言之。

性善又是超出气说。

”(《朱子语类》卷四)朱子把圣贤愚不肖、贵贱、贫富、死生、寿夭等归结为禀气之不同,不免有“命中注定”的意思,因而遭到王夫之的批评(详下)。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢朱熹的儒佛之辨他通过批判佛学来抬高理学导语:宋代士大夫的排佛兴儒运动持续时间很长,如果将朱熹等人对佛教的批评也列入其中,那么,这一时段则从北宋初年一直延续到了南宋初期,几乎与宋代士大夫的排佛兴儒运动持续时间很长,如果将朱熹等人对佛教的批评也列入其中,那么,这一时段则从北宋初年一直延续到了南宋初期,几乎与理学的形成与确立相始终。

其中,排佛思潮最为剧烈的时间当为北宋初、中期,其代表人物有所谓“宋初三先生”胡瑗、孙复、石介,以及欧阳修、李觏等人。

不过,上述士大夫的表层批判对佛教并未形成根本性的冲击,对佛教真正提出深层批判的还是少数在学术上有造就的理学家,如张载、二程、朱熹等人。

他们所做的不仅仅是辨异端、辟邪说,而且是深入到佛教思想的内部,发掘佛教本身的漏洞而予以攻击。

他们既要对佛教的批判穷深极微,又必须立足于儒家的伦理本位,阐明儒家自身的微言大义。

应该说,理学家对佛教(含道教)的批判越深入,儒学自身的优势就越明显,这是宋代理学回应佛、道二教特别是佛教挑战的一个必要环节。

本文集中探讨的是朱熹对佛教的批判。

朱熹不仅是宋代理学的集大成者,也是宋代士大夫排佛思想的集大成者。

朱熹与二程、张载的辟佛有直接的承继关系,也对北宋以来的士大夫排佛思潮有过批判性的总结。

从朱熹的有关言论看,他往往是从否定佛教的角度来阐明儒学的价值,儒佛之辨是朱熹排佛的一大特色。

对于朱熹的排佛思想,以往的研究多立足于唐宋之际的儒学复兴思潮的发展大势,着力于朱熹的承“道统”、斥“异端”的现象描述,对于朱熹在排佛中一以贯之的儒佛之辨缺乏深入的分析,而且碍于朱熹在理学中的崇高地位,对其排佛思想没有从价值中立的立场进行客观的评生活常识分享。

朱熹读后感篇一朱熹读后感朱熹,这位南宋时期的大儒,他的思想就像一盏明灯,照亮了历史的长河。

读完他的著作,我真的是感慨万千。

我觉得吧,朱熹说的“格物致知”,也许真的有那么点道理。

你想啊,我们要是不去探究事物的本质,怎么能获取真正的知识呢?这就好比你想吃苹果,你总得知道苹果是从树上长出来的,而不是从天上掉下来的吧!不过呢,有时候我又在想,这“格物致知”会不会太费劲了?可能我这人有点懒,哈哈。

我就寻思,难道每件小事都得这么较真地去格物?那得多累啊!朱熹还强调“存天理,灭人欲”。

这一点我真的有点纠结。

天理肯定是要存的,但是人欲真的能完全灭掉吗?比如说我想吃顿好吃的,想睡个懒觉,这难道就是不应该的吗?我觉得可能也没那么绝对吧。

读朱熹的东西,有时候感觉自己像是在走迷宫。

一会儿觉得他说得特别对,一会儿又觉得好像不太符合现实。

哎呀,我这脑子都快被搅乱啦!但是不管怎么说,朱熹的思想还是给了我很多启发。

让我明白了思考问题不能太简单,得深入,得全面。

也许我现在还没完全搞懂他的那些大道理,但我相信,随着时间的推移,随着我经历的事情越来越多,我会有更深刻的理解。

你们说呢?是不是也跟我有一样的感受?篇二朱熹读后感说起朱熹,那可真是个了不起的人物!读完他的著作,我心里那叫一个五味杂陈。

朱熹主张的“理一分殊”,刚开始我是真没搞明白。

啥叫“理一”,啥又叫“分殊”?琢磨了好久,我觉得可能就像一棵大树,“理一”是树干,“分殊”就是那些树枝树叶。

可也许不是这么简单,谁知道呢?他强调的道德修养,我觉得有些地方太严格了。

比如说要“居敬穷理”,时刻保持敬畏之心,去探究真理。

我就想,这一天到晚紧绷着神经,不累吗?但再一想,要是没有这种严格要求,人是不是容易放纵自己,变得懒散和堕落?还有啊,朱熹说的读书方法,“循序渐进”“熟读精思”,这肯定是没错的。

可我有时候就着急,想一下子把书里的东西都装进脑袋里,结果啥也没记住。

我这急性子,可真是要改改了!读朱熹的东西,我经常会自问:“我能做到他说的那样吗?”答案往往是不确定的。

朱熹简介朱熹1130年9月15日- 1200年3月9日江西省徽州婺源朱熹(1130~1200)中国南宋思想家。

字元晦,号晦庵。

徽州婺源(今属江西)人。

绍兴十八年(1148)中进士,历仕高宗、孝宗、光宗、宁宗四朝,庆元六年卒。

嘉定二年(1209)诏赐遗表恩泽,谥曰文,寻赠中大夫,特赠宝谟阁直学士。

理宗宝庆三年(1227),赠太师,追封信国公,改徽国公。

生平朱熹早年出入佛、道。

31岁正式拜程颐的三传弟子李侗为师,专心儒学,成为程颢、程颐之后儒学的重要人物。

淳熙二年(1175),朱熹与吕祖谦、陆九渊等会于江西上饶铅山鹅湖寺,是为著名的鹅湖之会,朱陆分歧由此更加明确。

朱熹在“白鹿国学”的基础上,建立白鹿洞书院,订立《学规》,讲学授徒,宣扬道学。

在潭州(今湖南长沙)修复岳麓书院,讲学以穷理致知、反躬践实以及居敬为主旨。

他继承二程,又独立发挥,形成了自己的体系,后人称为程朱理学。

朱熹在任地方官期间,力主抗金,恤民省赋,节用轻役,限制土地兼并和高利盘剥,并实行某些改革措施,也参加了镇压农民起义的活动。

朱熹在从事教育期间,对于经学、史学、文学、佛学、道教以及自然科学,都有所涉及或有著述,著作广博宏富。

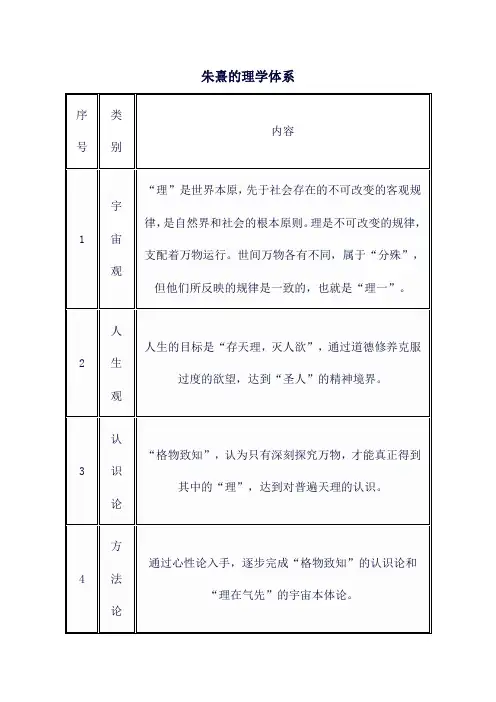

哲学思想理气论朱熹继承周敦颐、二程,兼采释、道各家思想,形成了一个庞大的哲学体系。

这一体系的核心范畴是“理”,或称“道”、“太极”。

朱熹所谓的理,有几方面互相联系的含义:①理是先于自然现象和社会现象的形而上者。

②理是事物的规律。

③理是伦理道德的基本准则。

朱熹又称理为太极,是天地万物之理的总体,即总万理的那个理一。

“太极只是一个理字”。

太极既包括万物之理,万物便可分别体现整个太极。

这便是人人有一太极,物物有一太极。

每一个人和物都以抽象的理作为它存在的根据,每一个人和物都具有完整的理,即理一分殊。

气是朱熹哲学体系中仅次于理的第二位的范畴。

它是形而下者,是有情、有状、有迹的;它具有凝聚、造作等特性。

它是铸成万物的质料。

天下万物都是理和质料相统一的产物。

儒家“道统说”:从孟子到韩愈再到朱熹的圣道传承理论——谈古论今话管理之六十七儒家历来有承继前代学术精华的传统,从孔子开始,便已承继前代圣贤思想了。

“仲尼祖述尧舜,宪章文武。

”(《礼记·中庸》)孔子将其儒家之“道”溯及上古圣王。

他说:“尧曰:咨尔舜!天之历数在尔躬,允执其中。

四海困穷,天禄永终。

舜亦以命禹。

”(《论语·尧曰》)孔子上承周文三代而归本于尧舜。

可见,后世儒家“道统说”列出了个“道统”谱系,是有道理的。

孔子没有直接讲到“道统”问题,儒家最先讲“道统”的是孟子,由孟子开始,逐渐形成了一种圣道传承的谱系和观念。

孟子“道性善,言必称尧舜”(《孟子·滕文公章句上》)。

孟子以承续尧舜、孔子之道为己任,自觉继承先贤“道统”,对于继承发挥前代圣贤的学术思想很有担当精神。

在儒家所流传的圣道传承说中,孟子有了一种系统的表述。

孟子以孔子为“自有生民以来”古代圣贤之第一人,所以,他执着于自述平生所愿,以上承尧舜孔子之道。

孟子很有自信,他说:“五百年必有王者兴,其间必有名世者。

由周而来七百有余岁矣,以其数则过矣,以其时考之则可矣。

夫天未欲平治天下也,如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也!”(《公孙丑下》)同时,孟子也认识到,他承继三代圣者(即尧舜、文武周公、孔子三代圣人)的学说是一种责任,他说:“我亦欲正人心,息邪说,距诐行,放淫辞,以承三圣者,岂好辩哉,予不得已也!能言距杨墨者,圣人之徒也。

”(《滕文公下》)孟子感到他承接尧舜孔子之道是一种非常重要的担当,他说:“由孔子而来至于今,百有余岁,去圣人之世若此其未远也,近圣人之居若此其甚也,然而无有乎尔,则亦无有乎尔。

”(《尽心下》)显然,孟子一直是以承继三代圣者学说,阐述“道统”为己任的。

第一,孟子论“道统”。

在《孟子》全书末章,孟子阐述了他对圣道传承的系统观点,他说:“由尧舜至于汤,五百有余岁;若禹、皋陶,则见而知之;若汤,则闻而知之。

[收稿日期]2009-03-13[作者简介]王晓琎(1985-),女,陕西洋县人,2007级硕士研究生,主要从事先秦诸子及汉唐哲学研究。

第30卷 第12期2009年12月哈尔滨学院学报J OURNA L O F HAR BI N UN I VER SI TY V o.l 30 N o .12D ec .2009[文章编号]1004 5856(2009)12 0034 04朱熹 诚意 思想探微以朱熹 心主性情 观为背景王晓琎(陕西师范大学政治经济学院,陕西西安 710062)[摘 要] 诚意 作为儒家基本修养工夫之一,其内涵在朱熹以 心主性情 观为核心的心性论中得到进一步的阐发和完善。

文章通过分析 诚 、 意 以及相关文本认为,其含义包括道德活动中动机的纯粹性和意志的坚决性,以及内化道德意识为道德责任感的过程和时时提撕此心保持精神动力的作用。

而诚意与致知、正心的关系以及此在工夫修养中的地位也就一目了然。

[关键词]朱熹;诚;意;心主性情;已发未发;慎独[中图分类号]B244.7 [文献标识码]A诚意 作为 大学 八条目之一历来备受学者关注,朱熹之前已被列为八条目之首,朱熹之后又被王阳明看作大学之要,更为其学说形成之发端,而在朱熹思想体系中 诚意 有何内涵,处于何种位置,至今学界研究少之又少,正如钱穆 朱子新学案 中所说: 如论朱学,仅注重其论大学之格物,而不知其论大学之诚意 ,[1](P652)仅有的研究也是在 格物致知 这一朱子最大特色思想的笼罩下进行的,把对 诚意 的研究当成 格物致知 研究的附属品,更未曾注意到从朱子 心主性情 说的角度深入考察其 诚意 思想。

有鉴于此,本文尝试结合朱子 心主性情 说对其 诚意 思想进行初步探究,以求教于学界。

一、 诚 、 意 之分别义朱熹在 大学章句 中把 诚 释为 实 。

[2](P3)结合文集语类来看, 诚 应分内外而言之。

如语类云: 诚实理也。

亦诚悫也。

由汉以来,专以诚悫言诚,至程子乃以实理言。

朱熹心性论

朱熹曾认真地研究了《中庸》关于“已发”、“未发”的思想,以及二程以来诸儒对此问题的讨论,其观点在四十岁前后有所不同,前期认为“心为已发,性为未发”,这个思想是受到胡宏的影响;后期则修正了自己的观点,认为“已发”、“未发”提心理活动的不同阶段或状态,并以“未女”为性,“已发”为情。

在心性论方面,朱熹提出了重要的“心统性情”的理论,这是他对张载思想的发展,认为性是心之体,情是心之用,心是包括体用的总体。

对“性”的概念,朱熹又区分了“天命之性”和“气质之性”两个层面,前者指人禀理而生、专以理而言、纯粹至善的性;后者指人禀气而有形的、有清浊偏正善恶的性,这是他对程颐思想的发展。

在此基础上,朱熹又提出了“道心”、“人心”的范畴,认为道心即“天理”,恶的人心就是“人欲”。