重点防护林体系建设工程概况(doc 10页)

- 格式:doc

- 大小:1.86 MB

- 文档页数:10

农田防护林建设标准引言农田防护林建设是保护农田、提高农业生产效益、改善生态环境的重要举措。

本文将对农田防护林建设标准进行全面、详细、完整和深入的探讨。

什么是农田防护林建设标准农田防护林建设标准是指对农田防护林建设所需的各项规范和要求的制定和实施。

它旨在确保农田防护林的建设和管理符合科学、经济、环境等方面的要求,达到预期的效果。

1. 方案设计要求农田防护林的方案设计要求包括以下几个方面: - 区域规划和灾害风险评估 - 林木种植布局和组合方案 - 土地利用和土壤保护要求 - 灌溉和排水系统设计 - 林木保护和管理措施2. 林木种植要求农田防护林的种植要求主要包括: - 选择适宜的树种和品种 - 确定适宜的栽培密度和行距 - 基于土壤条件和气候要素确定适宜的栽培技术和措施 - 注意树木的更新和疾病防治工作3. 管理与养护农田防护林的管理与养护要求包括以下几个方面: - 建立健全的管理体系和责任制 - 定期测量和监测林木生长状况 - 及时处理病虫害和其他灾害,采取相应的防治措施 - 组织培训和技术指导,提高管理和养护人员的专业水平4. 监测与评估农田防护林的监测与评估要求包括以下几个方面: - 建立科学的监测体系,监测农田防护林的生态环境效益 - 定期进行评估,评估农田防护林的经济效益和社会效益 - 根据评估结果,及时调整和改进农田防护林建设的措施和政策农田防护林建设标准的重要性农田防护林建设标准的制定和实施对于保护农田、提高农业生产效益、改善生态环境具有重要意义。

1. 保护农田农田防护林起到了保护农田的作用。

通过合理的种植布局、科学的管理和养护措施,防止农田受到气候干扰、水土流失和病虫害威胁,保证农业生产的稳定进行。

2. 提高农业生产效益农田防护林能够提高农业生产效益。

它可以改善土壤质量,促进水和养分的保持和利用。

同时,农田防护林还能提供气候调节、风蚀防控、水源涵养等生态功能,为农业创造良好的生产环境。

长江流域防护林体系建设三期工程规划(2011—2020年)国家林业局二〇一三年一月目录前言 (1)第一章建设区域概况 (3)一、地理位置 (3)二、自然条件 (3)三、社会经济条件 (9)四、土地利用现状 (9)五、森林资源状况 (10)第二章工程建设成就、经验和新要求 (11)一、工程建设概况 (11)二、工程建设成就 (11)三、工程建设的基本经验 (16)四、三期工程面临的新形势和建设难点 (20)第三章工程建设总体思路 (25)一、规划依据 (25)二、指导思想 (25)三、基本原则 (26)四、规划期限 (27)五、规划目标 (27)第四章建设范围与布局 (29)一、建设范围 (29)二、建设布局 (30)三、建设重点 (49)第五章建设内容与规模 (54)一、造林 (54)二、低效林改造 (55)三、能力建设 (55)第六章投资估算 (58)一、估算依据 (58)二、投资标准 (58)三、投资估算 (59)第七章保障措施 (62)一、加强组织领导,落实规划责任 (62)二、加大资金投入,完善相关政策 (62)三、规范工程管理,提高工程质量 (63)四、强化科技保障,增强发展能力 (63)五、加大宣传力度,依法开展工程建设 (64)六、开展效益监测,进行科学评价 (64)附表附表1-1—附表1-5:长江流域防护林体系建设三期工程建设范表围附表2-1—附表2-6:长江流域防护林体系建设三期工程建设分区范围表附表3-1—附表3-3:长江流域防护林体系建设三期工程建设区社会经济情况统计表附表4-1—附表4-3:长江流域防护林体系建设三期工程建设区各类土地利用现状统计表附表5-1—附表5-3:长江流域防护林体系建设三期工程建设区森林各林种面积、蓄积现状统计表附表6:长江流域防护林体系建设三期工程营造林规划任务表附表7-1—附表7-2:长江流域防护林体系建设三期工程各治理区营造林规划任务表附图1 长江流域防护林体系建设三期工程范围图2 长江流域防护林体系建设三期工程分区图前言长江、淮河、钱塘江流域总面积216.15万平方公里,占全国总面积的22.5%,全国近43.8%的人口生活在该流域。

“三北”防护林工程科技“三北”防护林工程是指在中国三北地区(西北、华北和东北)建设的大型人工林业生态工程。

中国政府为改善生态环境,于1979年决定把这项工程列为国家经济建设的重要项目。

工程规划期限为73年,分八期工程进行,已经启动第六期工程建设。

工程建设范围囊括了三北地区13个省(自治区、直辖市)的725个县(旗、区),总面积435.8万平方公里,占我国国土总面积的45%,在国内外享有“绿色长城”之美誉。

[14]2018年11月,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对三北工程建设作出重要指示。

习近平强调:坚持久久为功、创新体制机制、完善政策措施、巩固和发展祖国北疆绿色生态屏障。

2018年11月30日,三北工程建设40周年总结表彰大会在北京召开。

[1-2]2020年8月18日,从国家林业和草原局获悉:三北防护林体系建设工程五期即将完成。

三北工程累计完成造林保存面积3014万公顷,工程区森林覆盖率由5.05%提高到13.57% [3] 截止2020年底,三北工程累计完成营造林保存面积达3174.29万公顷。

背景情况“三北”防护林体系东起黑龙江宾县,西至新疆的乌孜别里山口,北抵北部边境,南沿海河、永定河、汾河、渭河、洮河下游、喀喇昆仑山,包括新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河北、辽宁、吉林、黑龙江、北京、天津等13个省、市、自治区的559个县(旗、区、市),总面积406.9万平方公里,占中国陆地面积的42.4%。

从1979年到2050年,历时73年,分三个阶段、八期工程进行 [5] ,规划造林5.35亿亩。

到2050年,三北地区的森林覆盖率将由1979年的5.05%提到14.95%。

[6]建设三北工程是改善生态环境,减少自然灾害,维护生存空间的战略需要。

三北地区分布着中国的八大沙漠、四大沙地和广袤的戈壁,总面积达149万平方千米,约占全国风沙化土地面积的85%,形成了东起黑龙江西至新疆的万里风沙线。

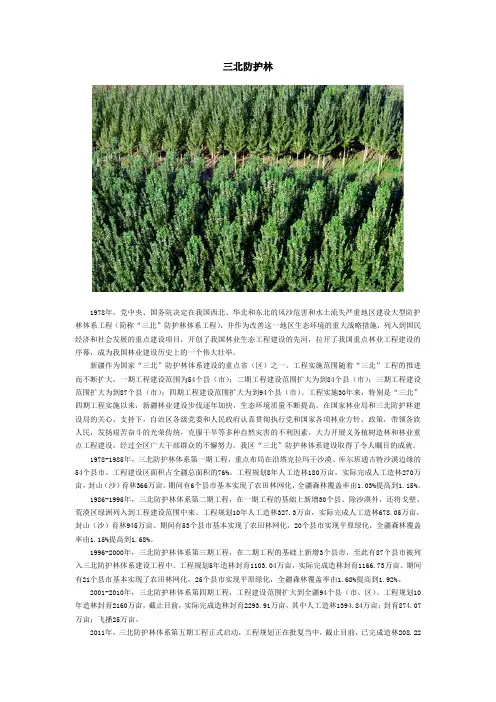

三北防护林1978年,党中央、国务院决定在我国西北、华北和东北的风沙危害和水土流失严重地区建设大型防护林体系工程(简称“三北”防护林体系工程),并作为改善这一地区生态环境的重大战略措施,列入到国民经济和社会发展的重点建设项目,开创了我国林业生态工程建设的先河,拉开了我国重点林业工程建设的序幕,成为我国林业建设历史上的一个伟大壮举。

新疆作为国家“三北”防护林体系建设的重点省(区)之一。

工程实施范围随着“三北”工程的推进而不断扩大,一期工程建设范围为54个县(市);二期工程建设范围扩大为到84个县(市);三期工程建设范围扩大为到87个县(市);四期工程建设范围扩大为到94个县(市)。

工程实施30年来,特别是“三北”四期工程实施以来,新疆林业建设步伐逐年加快,生态环境质量不断提高。

在国家林业局和三北防护林建设局的关心、支持下,自治区各级党委和人民政府认真贯彻执行党和国家各项林业方针、政策,带领各族人民,发扬艰苦奋斗的光荣传统,克服干旱等多种自然灾害的不利因素,大力开展义务植树造林和林业重点工程建设,经过全区广大干部群众的不懈努力,我区“三北”防护林体系建设取得了令人瞩目的成就。

1978-1985年,三北防护林体系第一期工程,重点布局在沿塔克拉玛干沙漠、库尔班通古特沙漠边缘的54个县市。

工程建设区面积占全疆总面积的76%。

工程规划8年人工造林180万亩,实际完成人工造林270万亩,封山(沙)育林366万亩。

期间有6个县市基本实现了农田林网化,全疆森林覆盖率由1.03%提高到1.15%。

1986-1995年,三北防护林体系第二期工程,在一期工程的基础上新增30个县。

除沙漠外,还将戈壁、荒漠区绿洲列入到工程建设范围中来。

工程规划10年人工造林327.3万亩,实际完成人工造林678.05万亩,封山(沙)育林945万亩。

期间有53个县市基本实现了农田林网化,20个县市实现平原绿化,全疆森林覆盖率由1.15%提高到1.68%。

我国防护林体系基本形成将建区域林生态体系参考文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月我国防护林体系基本形成将建区域林生态体系参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

记者高保生今天从国家林业局召开的新闻发布会上获悉:“十五”期间,我国防护林建设进一步加快,防护林体系构架基本完成。

长江流域等防护林工程,三北防护林体系工程和北方沙区防护林建设都取得了显著成绩。

“十一五”期间,我国将继续加大建设力度,突出工程特色,强化重点区域,建设一批比较完备的区域性森林生态体系。

长江流域等重点地区防护林体系建设工程,包括长江流域、珠江流域和沿海防护林体系建设工程,以及太行山绿化工程和平原绿化工程等5个防护林体系建设工程。

工程建设范围包括31个省(区、市)的1500多个县(市、区、旗),是我国启动实施较早的林业重点工程。

目前已累计完成营造林340.91万公顷,其中人工造林135.18万公顷,飞播造林14.33万公顷,封山育林191.40万公顷;完成低效防护林改造20.95万公顷。

据最新调查结果显示,长江、珠江流域森林覆盖率已达到30.53%和39.91%,比工程实施前分别增加了3.3和4.89个百分点;三北防护林体系工程地跨我国13个省(区、市),总面积407万平方公里,占我国国土面积的42%。

中国“三北”防护林工程建设现状及思考作者:赵子夜来源:《南京林业大学学报(人文社会科学版)》2018年第03期摘要:1978年11月,为了治理生态恶化,带动经济发展,党中央、国务院作出了在我国西北、东北、华北地区实施“三北”防护林工程建设的重大战略决策。

40年来,“三北”防护林建设取得了令人瞩目的巨大成就。

生态方面,“三北”地区沙化土地和沙化程度呈现双降趋势,荒漠化面积逐渐减少。

同时,水土流失和土壤侵蚀得到极大改善,区域内的河流淤泥量得到减轻。

经济方面,随着风沙灾害、水土流失的减少,粮食产量得到了极大的提高。

同时,由于用材林、薪炭林和经济林的建设,林业产量呈现了翻番增长,也带动了林副产品的发展。

生态文明方面,极大地推动了林业知识的普及和林业教育的发展,提高了我国生态文明的国际地位。

但是由于经验的缺乏和自然条件等因素限制,工程建设也产生了不少的问题。

例如,由于“三北”地区薄弱的经济基础以及物价的上涨等因素,工程建设所需资金的缺口逐渐增大。

此外,由于恶劣的自然环境,病虫害以及干预失当等原因造成的林地退化也逐渐严重。

因此,后续的工程建设必须要拓宽资金渠道,加大资金投入;必须要加强林地修复,改造退化林地;同时要加强科技创新,提高技术支撑。

关键词:“三北”防护林;生态治理;生态文明;林地退化;林地修复1978年11月开始实施的“三北”防护林工程是党和国家为应对日益恶化的生态环境,满足人民群众生活需求,带动经济发展而进行的规模浩大的生态治理工程。

一、中国“三北”防护林工程建设实施的原因“三北”防护林工程建设的实施有其特殊的历史背景和原因,是在一系列因素的共同带动下酝酿而生的。

(一)治理生态恶化众所周知,“三北”地区是我国自然环境最恶劣的地区。

1977年,由于生态环境的持续恶化,宁夏回族自治区的沙尘暴发生的次数越来越多,持续时间也越来越长,波及范围也越来越广,造成的危害也逐渐加重。

“以往平均2年~3年发生一次,每次大约1小时~3小时,近十余年平均每1年~2年发生一次。

长江流域防护林体系工程建设省级自评价报告编写提纲前言阐述对工程建设评价的目的意义、工作组织、工作过程、评价方法、评价成果等。

一、工程评价概述(一)工程建设背景简述工程启动前区域内的生态、经济、社会背景。

(二)工程建设规划简述工程规划的建设范围、总体目标、建设任务、主要内容、建设规模。

(三)工程实施情况与成效简述工程营造林、基础设施、支持体系等建设任务的完成情况,取得的主要生态、经济、社会效益。

简述除长防林外其它林业生态工程建设,包括建设内容、规模、投资、地域空间关系、建设成效等。

简述工程启动动至今的总投资、分项投资、资金来源(计划与实际投资)等。

二、工程建设过程总结主要从工程前期决策、工程准备工作、工程建设实施情况等方面进行总结。

(一)工程前期决策1、建设立项:立项背景(提出理由、依据)、立项上报与批复时间及文号。

2、可行性论证:可研编制主要结论、上报与批复时间、批复决策意见及文号、批复主要内容与指标(建设内容、规模、建设期、投资等)。

(二)工程实施准备工作1、组织准备:工程建设各级管理机构组织保障等方面建设情况,政府、行业部门与基层组织参与,行业管理人员情况。

2、调查与设计:总体规划、初步设计、施工设计等前期的各项技术准备工作,承担各类设计的技术单位、完成时间、上报及批复等。

3、科技支撑与技术培训:国家、省级科技攻关课题、国内外各类技术培训的名称、内容、起止时间、参与技术单位与人员、取得的主要成果、解决工程建设的关键问题及成果获奖情况。

4、资金筹措:申请国家拨款、地方配套、自筹、社会投资、投工投劳等方面资金准备的总结。

(三)工程建设实施1、组织与管理:政策保障措施、管理体制机制、规章制度办法、运行管理程序等。

2、营造林任务完成情况:各类建设任务的计划量与实际完成量等评价指标。

3、基础配套设施建设完成情况:工程规划或后期配套的基础设施完成指标。

4、资金使用管理:国家投资、地方配套、社会投资、利用外资、自筹资金等实际到位及使用情况,投工投劳工时量及拆合资金情况,资金管理制度与办法。

我国拥有多个防护林工程,其中最具代表性的有七大防护林工程,它们分别是:三北”防护林体系、长江中上游防护林体系、沿海防护林体系、太行山绿化工程、平原绿化工程、黄土高原水土保持林工程、全国防治沙漠化工程。

三北防护林体系,又称修造绿色万里长城活动,是我国在西北、华北、东北风沙危害、水土流失严重的地区建设的大型防护林工程。

自1979年国家决定实施该工程以来,已在大漠戈壁种植了600多亿棵树,使三北地区的森林资源快速增长,木材及林产品产量不断增加,改变了过去缺林少木的状况。

长江中上游防护林体系是我国在长江中上游地区建设的一道绿色屏障,旨在防止长江流域的水土流失,保护生态环境,提高森林覆盖率。

该工程自实施以来,已取得了显著的成效,有效地保护了长江中上游的生态环境。

沿海防护林体系则是为了防止海洋侵蚀、风沙侵袭而建设的。

我国沿海地区建设了大量的防护林带,有效地保护了沿海地区的生态环境,提高了沿海地区的森林覆盖率。

太行山绿化工程是我国在太行山地区实施的一项大型绿化工程,旨在改善太行山地区的生态环境,提高森林覆盖率。

该工程已取得了显著的成效,有效地改善了太行山地区的生态环境。

平原绿化工程是我国在平原地区实施的一项大型绿化工程,旨在提高平原地区的森林覆盖率,改善平原地区的生态环境。

该工程已取得了显著的成效,有效地改善了平原地区的生态环境。

黄土高原水土保持林工程是我国在黄土高原地区实施的一项大型水土保持工程,旨在防止黄土高原的水土流失,改善黄土高原的生态环境。

该工程已取得了显著的成效,有效地改善了黄土高原的生态环境。

全国防治沙漠化工程是我国在沙漠化地区实施的一项大型防治沙漠化工程,旨在防止沙漠化的扩散,改善沙漠化地区的生态环境。

该工程已取得了显著的成效,有效地改善了沙漠化地区的生态环境。

这些防护林工程的实施,有效地改善了我国的生态环境,提高了森林覆盖率,为我国的生态环境保护做出了重要贡献。

在未来的日子里,我们还需继续努力,加大绿化力度,让我国的生态环境更加美好。

沿海防护林体系建设报告沿海防护林是指在沿海地区建设具有防护作用的森林体系,以保护沿海地区的生态环境、维护区域安全、促进经济发展和改善居民生活条件。

在可持续发展的大背景下,沿海防护林的建设越来越得到政府和社会各界的关注。

本文将重点探讨沿海防护林体系建设报告。

一、背景随着人类经济活动的不断扩大和加剧,全球生态环境日益面临着巨大的压力。

在此背景下,沿海防护林体系建设应运而生。

沿海地区是我国经济发展的先行区域,也是我国国土最开放、最容易受到污染和灾害影响的区域。

因此,建设沿海防护林体系对于维护沿海生态环境和促进经济发展具有重要意义。

二、目标与任务沿海防护林的建设旨在保护沿海地区的生态环境,维护区域安全,促进经济发展和改善居民生活条件。

具体包括以下目标和任务:1.保护海岸线、固定沙丘、防止海水侵袭和风沙侵蚀,保护生态系统稳定和生物多样性;2.减轻台风、风暴潮等自然灾害所造成的影响,提高沿海地区的防灾能力;3.优化沿海地区的生态环境,打造观赏、休闲、旅游和生态居住区;4.促进沿海地区的经济发展,改善居民生活条件。

三、体系设计沿海防护林体系的设计应当遵循生态环境保护优先的原则,注重保护自然和生态系统的完整性和稳定性。

具体包括以下几个方面:1.面积和空间分布:应根据沿海地区的具体情况,结合生态系统和经济发展特点,合理规划防护林体系的面积和空间分布。

要注重保护高梯度生境、生物多样性和生态系统的完整性和稳定性。

2.种植树种:应根据地形、土壤、气候等方面的因素,选择适宜的树种进行种植。

要注重保护濒危或珍稀物种,促进当地经济发展。

3.保护措施:在防护林体系的建设中,应当注重采取适当的保护措施,保障种植树种的生长、抗风、抗虫、抗病等能力。

4.管理和维护:建立科学有效的管理和维护体系,加强对防护林体系的日常管理和维护,保证防护林体系的功能。

四、实现途径1.政策支持:政府应当制定相应的政策,为沿海防护林的建设提供支持。

政府可以通过财政投入、税收优惠、政策扶持等多种方式支持沿海防护林的建设。

巍巍绿色长城铸起历史丰碑——三北防护林体系建设工程30年成就综述中国绿色时报11月17日报道1978年,在邓小平同志的关怀下,党中央、国务院作出了关于在我国西北、华北、东北风沙危害和水土流失重点地区建设大型防护林——三北防护林体系建设工程(以下简称三北工程)的战略决策,由此三北工程迈上了建设巍巍绿色长城、铸起历史丰碑的征程。

作为国民经济和社会发展重点建设项目,三北工程的建设范围广,包括西北、华北、东北13个省(区、市)的551个县(旗、市、区);建设面积大,总面积406.9万平方公里,占全国陆地总面积的42.4%;规划期限长,从1978年~2050年共计73年,分三个阶段八期工程进行建设;建设任务重,规划总造林3508万公顷,使三北地区的森林覆盖率由5.05%提高到14.95%,并有效控制风沙危害和水土流失,从根本上改善生态环境和人民群众的生产生活条件。

30年来,党中央、国务院始终高度重视三北工程建设。

1979年,国务院成立了三北防护林建设领导小组,协调解决工程建设重大问题,为推动工程建设持续快速健康发展提供了有力保障。

1988年,邓小平同志为三北防护林体系亲笔题词“绿色长城”。

党的十五届五中全会明确指出:“加强生态建设,遏制生态恶化。

大力植树种草,推进东北、华北、西北防护林体系建设。

”《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》中指出:“继续推进‘三北’、长江等重点地区的防护林体系工程建设。

”胡锦涛总书记多次深入到三北地区考察生态建设,明确指出:“要大力加强防沙治沙工作,努力实现由‘沙逼人退’到‘人逼沙退’。

”2006年,温家宝总理在中央人口资源环境工作会上进一步强调:“继续推进以三北防护林为重点的防护林体系建设,提高森林覆盖率。

”30年来,在党中央、国务院的正确领导下,三北防护林体系建设取得了举世瞩目的成就,累计完成造林保存面积2446.9万公顷,建设区森林覆盖率由工程建设前的5.05%提高到10.51%,改善了生态环境,提高了土地生产力,促进了粮食稳产高产,开辟了农民增收的新渠道,强化了全社会的生态绿化意识,在国内外产生了广泛而深远的影响,提高了我国在国际生态环保领域的地位,成为我国生态建设的标志性工程。

省级林业生态工程作业设计审定要点(doc 10页)林业生态省建设重点工程作业设计审核办法(征求意见稿)为了规范林业生态省建设重点工程作业设计的审核工作,确保各项工程作业设计符合有关要求,实现林业生态建设目标,根据国家林业局《造林作业设计规程》等有关规定,结合我省实际,制定本办法。

一、审核权限林业生态省建设重点工程作业设计包括:国家在我省实施的退耕还林工程、重点地区防护林工程(长江中下游、淮河流域防护林体系建设工程、太行山绿化工程)、速生丰产用材林基地建设工程和林业生态省建设规划的省级重点生态工程(山区生态体系建设工程、农田防护林体系改扩建工程、防沙治沙工程、生态廊道网络建设工程、城市林业生态建设工程、村镇绿化工程、森林抚育和改造工程)的县级作业设计,经省辖市林业主管部门组织初审后,报省林业厅审核(批)。

林业生态省建设规划的林业产业工程的县级作业设计由省辖市林业局组织审核(批),报省林业厅备案。

二、审核材料各县(市、区)的送审材料包括纸质材料和电子文本材料,主要包括:1、县级年度作业设计说明书;2、年度作业设计图;3、年度作业设计附表;4、县级人民政府林业行政主管部门的报批请示。

附县级人民政府审核意见及县级工程领导小组审定会纪要。

作业设计经省级审定委员会会议审定后,有关设计单位应根据修改意见,一周内完成作业设计的修改。

修改后的县(市、区)作业设计材料(纸质和电子文本一套)送省林业厅有关处室备案。

六、设计文件变更县级作业设计一经批准,施工单位应认真按设计施工。

施工中,若主要内容确需更改,实施工程的县级林业行政主管部门必须以书面形式将变更设计的理由、变更的内容和变更后的完整设计材料报省辖市林业主管部门审核,由省辖市林业主管部门提出变更申请,报省林业厅审批。

待批准后方可按变更的设计施工。

七、作业设计审定主要内容县级生态重点工程作业设计审定内容依据国家林业局《造林作业设计规程》和河南省有关重点工程作业设计的要求分别确定。

沿海防护林体系建设报告今年以来,国家林业局先后派出6个调研组,深入到沿海10个省(区、市)进行了专题调研。

今天,沿海各省林业厅(局)的主要负责同志都作了发言,讲得很好,很受启发。

大家深入分析了沿海防护林体系建设面临的形势,全面总结了经验和教训,提出了很多好的意见和建议。

特别是大家以对人民、对民族高度负责的态度,根据印度洋海啸灾难的启示,紧密结合我国生态建设和防灾减灾的需要,查找出来的问题和研讨得到的对策,都十分全面、十分深刻,很有针对性和建设性,为下一步调整完善沿海防护林体系建设打下了良好的基础。

这也充分反映了我们务林人进一步搞好沿海防护林体系建设的决心和信心,体现了我们林业部门通过党员先进性教育解决自身存在问题的能力。

会议开得很务实、很圆满,富有成效,达到了预期的目的。

下面,结合大家的发言,我讲几点意见。

一、从经济社会发展全局高度,充分认识加强沿海防护林体系建设的重大意义我国是海岸线很长的国家,北起辽宁鸭绿江口,南至广西北仑河口,大陆海岸线长达18340公里。

同时,我国沿海又是自然灾害多发的区域,一直面临着海啸的威胁和风暴潮的危害。

据记载,历史上曾发生过多次海啸,1934年农历六月十八日夜发生在广西钦州的台风海啸,浪高6米多,康熙岭镇团和村房屋全部倒塌,死亡450多人。

我国的风暴潮更是频繁发生,从1949年~XX年的历史资料看,平均每年有次台风登陆,每隔3年~4年就发生一次特大风暴潮,对人民的生命财产造成了极大危害。

据统计,1990年~1999年的10年期间,沿海地区因风暴潮等自然灾害造成的直接经济损失高达2134亿元,近几年每年所造成的直接经济损失都超过100亿元,呈现出发生频率越来越高、损失越来越大的趋势。

尽快构建海啸和风暴潮等自然灾害防御体系,是经济社会可持续发展的一项重大任务,是构建社会主义和谐社会的一个重要保证。

在这个方面,林业大有作为,承担着重要使命,加强沿海防护林体系建设具有十分重要的意义。

吉林省农田防护林体系建设工作方案()吉林省农田防护林体系建设工作方案随着现代化进程的加速和全球气候的快速变化,各种天灾出现频率越来越高。

这直接影响到吉林省大片农田的生产和维护。

为了防止农田因气候变化而发生的自然灾害,建设农田防护林体系,算得上是当今最紧迫的任务。

本文将探讨吉林省农田防护林体系建设工作方案。

一、建立全省农田防护林体系吉林省几乎全部地势都是山地、丘陵,森林覆盖率达到了55%以上,但是农业的主要耕作区仍在山区化地带,故需在这些地方建立防护林。

我们将重点建设适用于农业生产的绿化林网,建立一整套的农田防护林体系,形成科学、完整、高效的农田防护体系。

同时,加强对于现有林地的维护与管理,挖掘和发掘现有优质资源。

二、农田防护林的布局1. 聚集区域:根据吉林省地区的特点和林业发展规律,将农田防护林主要集中于耕地且受灾概率较高的地区,比如山脚下、河流两侧、溪沟附近等,确保防护林的最大效益和工程实施的可行性。

2. 绿色走廊:在交通、通讯、农村闲置地等场所,建设绿化走廊,方便周边村庄的老百姓、农民和各项农机相互运输。

在农耕区,绿化走廊将有利于不同地区防护林之间的衔接,尽量地减少自然灾害的影响和破坏性。

三、建设技术规范和工程管理体系1. 技术规范:尽量运用科学技术和流程,增强技术体系。

通过对防护林板块划分和科学分监测、技术防治和维护体系的建立,确保防护林和其功能的长期稳定运营。

2. 工程管理体系:联合当地政府管理部门,依据现有地理条件和防护林的实际特点,建立明确的管理负责机制和防护林生产流程,确保安全生产,高效运营。

四、完善农田防护林体系建设经费保障措施农田防护林的建设和管理所需的资金相对较大,计划预算、拨款、资金调度、协调等措施所需考虑的因素更多,因此保障建设经费是重要的补充措施。

1. 纳入财政预算体系:通过法律规定,将农田防护林经费划入财政预算体系,确保经费的真实性和公开性。

2. 引入社会资本:将资金来源拓展到社会活动和合作开发,实行共青团等公益组织办理土地款,通过经济优势推动防护林的发展。

三北防护林体系工程建设情况介绍陕西省防护林工作站站长王俊波三北防护林体系工程是一项正在我国北方实施的宏伟生态建设工程,它是我国林业发展史上的伟大壮举,是人类历史上规模最宏大、时间跨度最长的一次改造自然的行动。

地跨东北西部、华北北部和西北大部分地区,包括我国北方13个省(自治区、直辖市)的551个县(旗、市、区),建设范围东起黑龙江省的宾县,西至新疆维吾尔自治区乌孜别里山口,总面积406.9万平方公里,占国土面积的42.4%,接近我国的半壁河山。

历史上的三北地区曾有茂密的森林、肥美的草原,22个民族在这片辽阔的土地上生息繁衍,为中华民族的历史谱写了光辉的篇章。

后来,由于人口增加、刀耕火种、战争及统治者大兴土木,人类活动对生态环境的破坏加剧,致使三北地区森林越来越少,植被越来越稀少,大面积的森林与草原沦为裸地,黄土高原的“民以板为室”也变成了“民以窑而居”。

植被的破坏导致了越来越严重的土地沙漠化、水土流失和干旱。

从新疆到黑龙江,八大沙漠、四大沙地绵延连片,形成了一条万里风沙线、沙漠、戈壁和沙漠化土地总面积达149万平方公里。

黄土高原水土流失面积已占这一地区总面积的90%,在黄河下游的有些地段河床高出堤外地面3—5米,成为地上“悬河”。

恶劣的生态环境使三北地区人民长期处于贫穷落后的境地,严重制约了这一地区的经济和社会发展,也成为制约中华民族生存发展的心腹大患。

新中国成立以来,党和政府对改变这一地区的自然面貌和经济条件极为重视。

1978年11月,国务院批准了在三北地区建设大型防护林工程,并特别强调:我中日林业生态培训中心北方地区造林技术(三北防护林工程)培训资料国西北、华北及东北西部,风沙危害和水土流失十分严重,木料、燃料、肥料、饲料俱缺,农业生产低而不稳。

大力种树种草,特别是有计划地营造带、片、网相结合的防护林体系,是改变这一地区农牧生产条件的一项战略措施。

并把这项工程列入了国民经济和社会发展的重点项目。

【发布单位】国家林业局【发布文号】林造发[2003]172号【发布日期】2003-09-24【生效日期】2003-09-24【失效日期】【所属类别】政策参考【文件来源】中国法院网国家林业局关于加强长江流域等重点地区防护林体系工程建设和管理工作的若干意见(国家林业局2003年9月24日印发,林造发[2003]172号)长江、珠江流域和沿海地区防护林体系建设工程以及太行山绿化工程(简称“长江流域等重点地区防护林体系工程”,下同)是我国最早开展的林业生态建设工程之一。

十几年来,在工程区各级党委、政府的正确领导下,各级林业主管部门统一部署,广大人民群众积极参与,工程建设管理部门认真组织实施,工程建设取得了显著成效。

尤其是近几年来,各级工程管理部门采取有效措施,在创新工程建设和管理方式等方面做了大量工作,从整体上保证了长江流域等重点地区防护林体系工程建设健康发展,为推动全国林业重点生态工程建设的改革与发展提供了经验。

进入新世纪,以实施林业六大工程,推进林业五大转变,实现林业跨越式发展为标志,我国林业进入了一个新的发展时期。

长江流域等重点地区防护林体系工程是我国六大林业重点工程的重要组成部分,继续推进长江流域等重点地区防护林体系工程建设,符合我国新时期林业发展战略的要求。

为贯彻落实《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》(以下简称《决定》),做好当前长江流域等重点地区防护林体系工程建设,特提出以下意见,请遵照执行。

一、深化工程建设体制改革,增强工程建设的活力(一)完善林权制度,保护非公有制造林经营主体的合法权益。

长江流域等重点防护林体系工程的建设区域主要位于我国的集体林区,只有切实保护造林经营主体,尤其是非公有制造林经营主体的合法权益,才能确保工程建设健康发展。

各地要积极按照《决定》中关于进一步完善林业产权制度改革的要求,因地制宜地推进工程区林业产权制度改革,积极探索“谁造谁有、合造共有”政策的有效实现形式,建立有利于防护林工程建设的利益分配格局,切实维护利益主体各方的合法权益,确保工程建设成果能够持久发挥效益。

重点防护林体系建设工程概况(doc 10页) 三北及长江中下游地区等重点防护林工程主要解决三北和其他地区各不相同的生态问题。具体包括三北防护林工程,长江、沿海、珠江防护林工程和太行山、平原绿化工程。

一、三北防护林工程 工程的背景情况 为了从根本上改变我国西北、华北、东北地区风沙危害和水土流失的状况,国务院批准上马了三北防护林防护工程。1978年11月3日,国家计划委员会以计计[1978]808号文件批准国家林业总局《西北、华北、东北防护林体系建设计划任务书》。1978年11月25日,国务院以国发(1978)244号文件批准国家林业总局《关于在西北、华北、东北风沙危害和水土流失重点地区建设大型防护林的规划》,至此,三北防护林工程正式启动实施。

工程建设范围 按照总体规划,三北工程的建设范围东起黑龙江的宾县,西至新疆的乌孜别里山口,北抵国界线,南沿天津、汾河、渭河、洮河下游、布长汗达山、喀喇昆仑山,东西长4480公里,南北宽560-1460公里。地理位置在东经73°26'—127°50',北纬33°30'—50°12'之间。包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、山西、河北、北京、天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江13个省(自治区、直辖市)的551个县(旗、市、区)。工程建设总面积406.9万平方公里,占全国陆地总面积的42.4%。 面积的42.2%。到2010年,在有效保护好工程区内现有2787万公顷森林资源的基础上,完成造林950万公顷,工程建设区内的森林覆盖率净增1.84个百分点,建成一批比较完备的区域性防护林体系,初步遏制了三北地区生态恶化的趋势。在沙区,力争用十年左右时间,使40%的沙化土地得到初步治理,使风沙危害程度和沙尘暴发生频率有效降低。毛乌素、科尔沁、呼仑贝尔三大沙地基本得到治理,生态环境有较大改善。在水土流失区,使50%以上的水土流失面积得到基本治理,治理区的土壤侵蚀模数下降30%以上,流入黄河的泥沙量明显减少。在平原农区,以现有农田防护林为基本框架,建成多林种、多树种、网带片相结合的高标准农田防护林体系。

长江中下游地区等五个防护林体系建设工程 工程的背景情况 1978年,三北(西北地区、华北北部、东北西部)防护林体系建设工程启动实施后,为从根本上扭转我国长江、珠江、海河等大江大河及沿海地区生态环境恶化的状况,1989年、1990年、1987年、1994年、1996年,先后启动长江中上游防护林、沿海防护林、平原绿化、太行山绿化、珠江流域防护林体系建设工程。到2000年底,5个防护林工程一期建设结束。 根据《国民经济和社会发展十五计划纲要》,2000年国家林业局组织编制了长江、沿海、珠江、太行山绿化、平原绿化等5个防护林体系建设二期工程规划。 (一)长江中上游防护林体系建设工程 一期工程累计完成营造林面积685.5万公顷。其中,人工造林422.5万公顷,飞播造林7.5万公顷,封山育林221.0万公顷。幼林抚育34.5万公顷。工程实施11年来,森林覆盖率由1989年的19.9%提高到29.5%,净增9.6个百分点。治理水土流失面积6.5万平方公里,治理区土壤侵蚀量由治理前的9.3亿吨降低到5.4亿吨,减少了42.0%。改善了农业生产环境,增强了抵御旱、洪、风沙等自然灾害的能力,维护了水利工程效益的发挥。营建的防护林有效庇护农田666.7万公顷以上,仅此一项按减灾增益10%计算,产生的间接效益就达数十亿元。国家在重点科技攻关项目中安排了长江中上游水源林、水保林营造技术研究,取得了一大批科技攻关成果,解决和提供了工程建设的关键技术,并为今后的防护林工程建设提供了技术储备。在多年的治理实践中,工程区科技人员和干部群众针对不同自然和社会状况,探索总结了许多成功的生态建设与治理模式,提高了防护林工程建设的成效。 二期工程建设范围包括:长江、淮河、钱塘江流域的汇水区域,涉及青海、西藏、甘肃、四川、云南、贵州、重庆、陕西、湖北、湖南、江西、安徽、河南、山东、江苏、浙江、上海17个省(市)的1033个县(市、区)。规划造林任务687.6万公顷。其中人工造林313.2万公顷,封山育林348万公顷,飞播造林26.45万公顷。规划低效防护林改造388.1万公顷。 (二)珠江流域防护林体系建设工程 1996年,一期工程首批启动实施了13个县,1998年国家实施积极的财政政策,加大了珠防建设的资金投入和支持力度,又先后试点启动了34个县。到2000年,一期工程建设共完成营造林67.5万公顷,其中人工造林23.45万公顷,飞播造林2.76万公顷,封山育林28.19万公顷。完成低效防护林改造任务12.88万公顷,四旁植树1.7亿株。由于一期工程建设启动晚、建设时间短,营造的防护林的效益还没有充分发挥出来。工程建设加快了工程区造林绿化进程,取得了一定的生态效益,对促进石漠化地区植被恢复起到了积极的作用。工程区宜林荒山面积大幅度减少,有林地面积得到增加,为促进农民增收和石漠化地区经济发展起到了积极的作用。通过工程实践,培养了一批工程技术管理骨干和懂技术的林农。尤其是工程区技术人员和广大干部群众在实践中摸索出一套符合珠江流域石漠化综合治理的造林绿化技术和适用与本地区的治理模式,为二期工程建设及大规模开展石漠化治理奠定了基础。 二期工程建设范围包括:江西、湖南、云南、贵州、广西和广东6个省(自治区)的187个县(市、区)。规划造林227.87万公顷,其中人工造林87.5万公顷,封山育林137.2万公顷,飞播造林3.1万公顷。规划低效防护林改造99.76万公顷。

(三)沿海防护林体系建设工程 一期工程建设累计完成造林323.67万公顷,其中人工造林246.44万公顷,封山育林71.98万公顷,飞播造林5.26万公顷。工程区森林覆盖率由一期建设前24.9%增加到目前的35.45%,上升10.55个百分点,平均每年增加一个百分点。通过一期工程建设,沿海基干林带建设有了突破性进展。全国大陆海岸线长18340公里,已有17146公里的海岸基干林带已基本合拢。绿化宜林荒山190.17万公顷,荒山面积从231.66万公顷减少到目前的41.56万公顷,减少了82%。营造农田防护林1.80万公顷,新增农田林网控制面积38.71万公顷,农田林网控制率达到70.05%,比建设前的65%,增加5.05个百分点。沿海地区水土流失面积由建设前396.97万公顷降至目前的288.41万公顷,治理面积达108.56万公顷。发展用材林20.36万公顷,经济林79.92万公顷,使营林造林,木材采伐,木材加工,果品生产,果品加工等林业产业得到长足发展,林业产值从建设前13.34亿元增加至现在的88.81亿元,为建设前的6.66倍。 二期工程建设范围包括:辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西、海南等11个沿海省(自治区、直辖市)的220个县(市、区)。规划造林136.00万公顷,其中人工造林68.3万公顷,封山育林61.4万公顷,飞播造林6.33万公顷。规划低效防护林改造97.93万公顷。

(四)太行山绿化工程 一期工程累计完成造林295.2万公顷,其中人工造林164.57万公顷,飞播造林30.63万公顷,封山育林100万公顷。此外,还完成四旁植树1.7亿株。工程区森林覆盖率从15.30%提高到了21.58%,增加了6.28个百分点。工程区林草植被覆盖度显著提高,活立木蓄积量增加了3000万立方米。工程区水土流失面积已由治理前的61149平方公里减少到49214平方公里,使水土流失面积占工程区总面积的比重由50%降到了40%。工程建设促进了当地群众脱贫致富和农村经济增长,太行山区国民生产总值由1994年的317亿元增加到(2000年)1389亿元,实现了翻两番的目标;林业产值由9.5亿元增长到27.5亿元,增加了2.9倍;林果收入由86元提高到了457元,提高了5.3倍。太行山区初步形成林产品资源生产基地,以及与之相对应的原产品加工、包装、储运、销售等第三产业的一条龙服务体系。森林植被的保护和增加,美化了环境,净化了空气,使太行山区旅游资源得到挖掘和丰富。一期工程建设探索了高标准的径流技术整地、爆破整地、鱼鳞坑、水平沟、反坡梯田、石坝梯田整地,以及就地培育大容器苗,生物制剂浸根,石片或地膜、草皮、桔杆覆盖等一套适用的技术办法,产生了良好的效果。 二期工程建设范围包括:河北、山西、河南、北京三省一市73个县(市、区)。规划造林146.2万公顷,其中人工造林67万公顷,封山育林50.7万公顷,飞播造林28.5万公顷。规划低效防护林改造45.1万公顷。

(五)平原绿化工程 按照《全国平原绿化“五、七、九”达标规划》,截止2000年底,全国920个平原、半平原、部分平原县(市、旗、区)中有869个达到了部颁“平原县绿化标准”,占规划数的94.5%。平原绿化取得了显著成效。全国平原绿化累计完成造林698万公顷,平原地区森林覆盖率由1987年的7.3%提高到现在的15.7%,增加了8.4个百分点;新造农田防护林376.8万公顷,保护农田3256万公顷,农田林网控制率由1987年的59.6%增加到现在的70.7%,提高了11个百分点,道路、沟渠、河流两岸绿化率达到了85%以上。目前,平原地区有林地面积已达1518万公顷,活立木蓄积达6.2亿立方米。平原地区还发展各类经济林503万公顷。资源的增加,带动了林纸、木材等林副产品加工业和第三产业的蓬勃发展。各地因地制宜,采取林粮、林果、林菜、林药、林草间作等多种农林复合经营方式,大力发展速生丰产用材林、名特优新经济林,有力地促进了平原地区农村产业结构调整,增加了农民收入,涌现出一大批通过平原绿化实现脱贫致富的先进典型。平原绿化结合绿色通道建设,促进了城乡绿化一体化进程,极大地改善了平原地区的人居环境,特别是在一些经济比较发达的地区,基本实现了农田林网化、城市园林化、通道林荫化、庭院花果化,建成了人与自然相和谐的人居生活环境。 二期工程建设范围包括:北京、天津、河北、山西、山东、河南、江苏、安徽、陕西、上海、福建、江西、浙江、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、辽宁、吉林、黑龙江、甘肃、内蒙古、宁夏、新疆26个省、市、自治区的944个县(市、旗、区)。规划建设总任务552.1万公顷。其中新建农田防护林带折合面积41.6万公顷,荒滩荒沙荒地绿