C3 第三章 基因的概念和结构

- 格式:ppt

- 大小:10.21 MB

- 文档页数:127

第18讲DNA的结构、复制及基因[目标要求] 1.概述DNA分子结构的主要特点。

2.概述DNA分子的复制。

3.理解基因的概念。

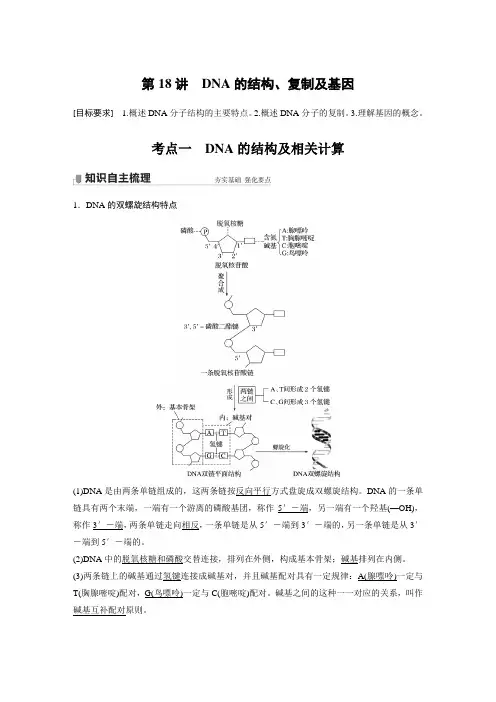

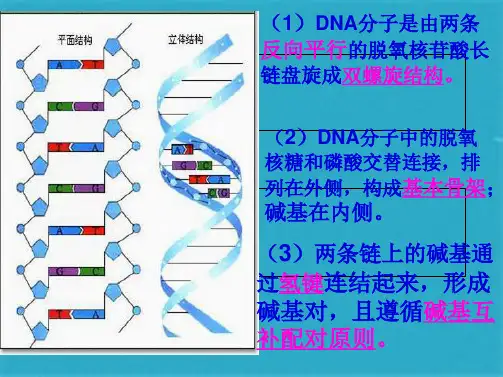

考点一DNA的结构及相关计算1.DNA的双螺旋结构特点(1)DNA是由两条单链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。

DNA的一条单链具有两个末端,一端有一个游离的磷酸基团,称作5′-端,另一端有一个羟基(—OH),称作3′-端,两条单链走向相反,一条单链是从5′-端到3′-端的,另一条单链是从3′-端到5′-端的。

(2)DNA中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧。

(3)两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对具有一定规律:A(腺嘌呤)一定与T(胸腺嘧啶)配对,G(鸟嘌呤)一定与C(胞嘧啶)配对。

碱基之间的这种一一对应的关系,叫作碱基互补配对原则。

2.DNA 中的碱基数量的计算规律设DNA 一条链为1链,互补链为2链。

根据碱基互补配对原则可知,A 1=T 2,A 2=T 1,G 1=C 2,G 2=C 1。

(1)A 1+A 2=T 1+T 2;G 1+G 2=C 1+C 2。

即:双链中A =T ,G =C ,A +G =T +C =A +C =T +G =12(A +G +T +C)。

规律一:双链DNA 中嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数,任意两个不互补碱基之和为碱基总数的一半。

(2)A 1+T 1=A 2+T 2;G 1+C 1=G 2+C 2。

A 1+T 1N 1=A 2+T 2N 2=A +T N(N 为相应的碱基总数), C 1+G 1N 1=C 2+G 2N 2=C +G N。

规律二:互补碱基之和所占比例在任意一条链及整个DNA 分子中都相等,简记为“补则等”。

(3)A 1+C 1T 1+G 1与A 2+C 2T 2+G 2的关系是互为倒数。

规律三:非互补碱基之和的比值在两条互补链中互为倒数,简记为“不补则倒”。

基因库的概念高中生物

基因库是指基因的集合,它以各种形式存在于生物体中,其中有不同的基因组合。

基因库是构成物种多样性,并保持物种功能和繁殖能力的关键要素。

基因库是指一组原始基因或遗传信息的组合。

它是物种群体中有价值的“仓库”,是支撑物种功能以及能够适应环境变化的基础。

物种的基因库包括多种基因,每种基因是表达某种蛋白质的模板,而蛋白质则具有许多生物功能。

此外,物种中还存在大量不可见的基因,它们构成了一个支持物种的“遗传蓝图”。

基因库是不断变化的,这主要是由于物种所处环境的不同使它们在人为和自然界发生变异而导致的。

变异是指物种的基因发生变化,从而使这些物种能够适应环境的改变。

如果一个物种从不改变它的基因,就无法在新环境中生存,因此变异是维持物种活力和多样性的基础。

总之,基因库是支撑物种功能和多样性,支撑着它们对改变的环境的适应能力的重要组成部分。

它有助于解释物种之间的差异,促进物种的多样性,并为科学家们提供了进行生物多样性研究以及开发治疗癌症和其他遗传性疾病的有力工具。

3(碳3)等类型。

水稻是C3植物,在高温、强光下容易产生光抑制,光合作用减弱。

与C3植物相比,玉米等C4植物具有更高的光合效率,而且在强光、高温、低温等逆境条件下有较好的防御反应,能保持较高的光合作用。

因此,如何把C3植物改造成C4植物是科学家长期的梦想。

从1997年开始,江苏省农科院研究员焦德茂主持的课题组,通过对不同转玉米高光效基因水稻材料进行比较,证明来自C4植物中的高光效基因PEPC是提高光合效率的关键基因,C4光合途径在水稻中原本微弱的存在,但在一般情况下不起作用,将玉米高光效基因导入水稻后,不是因为气孔放大使水稻吸收二氧化碳的能力增强,而是使水稻本身的C4光合能力增强,这种增强的效率在高光强、高温等逆境条件下尤为显著。

高。

磷酸烯醇丙酮酸羧化酶(PEPC)在其中起了很大的作用。

C4植物光合系统的浓缩CO2,增加局部CO2浓度的机制,使其即使在低CO2浓度时也能使光合作用几近饱和,从而大大提高其光合作用效率。

因此,如何将C4植物的这一机制转移到水稻等C3植物上一直是植物生物学家的研究问题之一,但实践证明,常规杂交育种手段很难如愿以偿。

最近,Ku等(1999)利用农杆菌介导法,将完整的玉米PEPC基因导入到了C3植物水稻的基因组中。

分析结果表明,多数转基因水稻植株均高水平地表达玉米的PEPC基因,一些转基因植株叶片中的PEPC酶蛋白含量占叶片总可溶性蛋白的12%以上,其活性甚至比玉米本身的还高2-3倍。

Northern和Southern分析结果表明,PEPC基因在转基因水稻植株中不存在基因沉默现象。

这为利用基因工程技术快速改良水稻等C3作物的光合作用效率,提高粮食作物产量开辟了新路子。

一由三个碳原子组成的,叫做C3植物。

后来,又发现了基本单位是四个碳的植物,叫做C4植物,以区别于C3植物。

应该说,C3、C4植物是光合作用的最基本的产物。

有关这些基本产物的知识,是在利用二氧化碳-14(14CO2)作为示踪剂之后才被人们所了解的。

MET基因的全长约为120 kb,其中包括21个外显子和20个内含子。

其编码的蛋白质为c-MET (也称为HGFR或c-Met),是一种受体酪氨酸激酶。

c-MET蛋白由两个结构域组成:一个位于细胞膜外,称为Sema结构域,另一个位于膜内,称为C2和C3结构域。

C2和C3结构域之间通过二硫键连接,形成一个完整的蛋白质分子。

MET基因编码的c-MET蛋白在细胞膜上表达,可以作为生长因子的受体被激活,也可以作为酶促进靶蛋白磷酸化。

c-MET蛋白的激活会引起一系列的信号传导途径,如PI3K-Akt、RAS-MAPK等,这些信号传导途径在细胞增殖、分化、迁移等过程中发挥着重要的作用。

基因控制生物的性状一、教学目标:1. 让学生了解基因的概念,知道基因是控制生物性状的基本单位。

2. 让学生理解基因与生物性状之间的关系,能够分析基因在生物性状表现中的作用。

3. 培养学生的观察能力、思考能力和实践能力,提高学生对生物学知识的兴趣。

二、教学内容:1. 基因的概念:基因是生物体内控制生物性状的基本单位,位于染色体上。

2. 基因与生物性状的关系:基因通过编码蛋白质的氨基酸序列,控制生物体的形态结构、生理功能和行为等性状。

3. 基因的表现型:基因的表现型受环境因素的影响,表现型是基因型与环境因素共同作用的结果。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:基因的概念、基因与生物性状的关系、基因的表现型。

2. 教学难点:基因的表现型受环境因素的影响。

四、教学方法:1. 采用问题导入法,引导学生思考基因与生物性状之间的关系。

2. 使用多媒体课件,展示基因的遗传过程和基因控制生物性状的实例。

3. 组织学生进行小组讨论,分析基因与环境因素对生物性状的影响。

4. 开展实验活动,让学生亲身体验基因控制生物性状的过程。

五、教学过程:1. 导入新课:通过提问方式引导学生思考基因与生物性状之间的关系。

2. 讲解基因的概念:介绍基因的定义、基因位于染色体上,是控制生物性状的基本单位。

3. 讲解基因与生物性状的关系:阐述基因通过编码蛋白质的氨基酸序列,控制生物体的形态结构、生理功能和行为等性状。

4. 讲解基因的表现型:介绍基因的表现型受环境因素的影响,表现型是基因型与环境因素共同作用的结果。

5. 小组讨论:组织学生进行小组讨论,分析基因与环境因素对生物性状的影响。

6. 实验活动:开展实验活动,让学生亲身体验基因控制生物性状的过程。

7. 总结与拓展:总结本节课的主要内容,布置课后作业,引导学生进一步探究基因与生物性状之间的关系。

六、教学评估:1. 课堂问答:通过提问方式检查学生对基因概念、基因与生物性状关系的理解程度。

2. 小组讨论:评估学生在小组讨论中的参与程度,以及对基因与环境因素影响生物性状的理解。

基因概念的提出和发展摘要1900年,Hugo de Vries, Erich von Tschermak和CarlCorrens等人再次发现了孟德尔的遗传法则,这为新的一门学科——遗传学的产生奠定了基础。

此后,1909年,约翰逊引入了“基因”这个概念,用它来表示孟德尔遗传学中控制单个性状的基本单位。

尔后,随着科学的发展,基因的本质逐渐被人们认识,本文将从“遗传因子”、“三位一体”、“顺反子”、“操纵子”等几个发展层次试述基因概念的提出和发展。

并在此基础上尽量丰富基因的概念。

关键词:遗传因子顺反子操纵子AbstractIn the year of 1900, Hugo de Vries, Erich von Tschermak and CarlCorrens rediscoverd the once again found the Mendel's Genetic laws,and this laid the foundation to this new genetics. hence, in 1909, Johnson lead into the "gene" concept, using it to represent the basic unit of a single trait in Mendel Genetic. Later, with the development of science, the nature of genes was recognized by scientists gradually. Here we will discuss gene concept from several stages, as for "genetic factors", "trinity", "cistron", "operon". And we will rich gene concepe as probably as possible. Keywords: genetic factors cistern operon一前言孟德尔在十几年的豌豆杂交试验中,用数学统计的方法分析了试验数据并提出了遗传学的两大定律:基因的分离定律和基因的自由组合定律。

《生命密码:你的第一本基因科普书》阅读札记目录一、内容综述 (2)1.1 为什么我们需要了解基因 (2)1.2 基因与生命的奥秘 (4)二、基因的基本概念 (5)2.1 基因的定义 (6)2.2 基因的特性 (7)三、基因的组成与结构 (9)3.1 DNA的结构与功能 (10)3.2 RNA的结构与功能 (11)四、基因的表达 (13)4.1 转录过程 (14)4.2 翻译过程 (15)五、基因与疾病的关系 (16)5.1 遗传病 (17)5.2 基因突变 (19)六、基因与个性化医疗 (20)6.1 个性化医疗的概念 (22)6.2 基因检测与个性化医疗 (23)七、基因与未来的展望 (24)7.1 基因编辑技术的发展 (25)7.2 基因与生物技术的未来 (26)八、结语 (27)8.1 阅读札记的意义 (28)8.2 对基因科学的展望 (29)一、内容综述《生命密码:你的第一本基因科普书》是一本深入浅出的科普读物,旨在向读者揭示基因与生命的奥秘。

本书通过通俗易懂的语言和生动的案例,让读者在轻松愉快的阅读中,了解基因的基本概念、基因与健康的关系以及基因与人类未来的展望。

本书首先介绍了基因的基本概念,包括基因的定义、基因的结构和功能等。

作者详细阐述了基因与健康的关系,指出基因对人体的生长发育、疾病发生以及个性特征等方面都产生了深远的影响。

本书还探讨了基因与人类未来的关系,包括基因编辑技术的发展、基因隐私的保护以及基因与伦理道德的冲突等议题。

在写作风格上,本书采用了图文并茂的方式,让读者在阅读过程中能够直观地理解基因的概念和原理。

作者还通过丰富的案例和实例,使读者更加深入地了解基因在现实生活中的应用和影响。

《生命密码:你的第一本基因科普书》是一本极具可读性的科普读物,适合广大读者阅读。

无论你是基因爱好者还是普通读者,都能从本书中获得关于基因与生命的有趣知识和启示。

1.1 为什么我们需要了解基因基因是生命的密码,是生物遗传信息的最基本单位。

基因的序列分析基因是生命体中的基本单位,控制着生物体的发育、生长和繁殖等过程。

通过对基因序列的分析,可以有效了解这些基本单位的功能和变化,从而为生命科学的研究和相关应用提供基础支持。

本文主要介绍基因的序列分析,包括基本概念、主要方法和相关应用等方面,以期为读者提供一些参考和启示。

基因序列的基本概念基因序列是指一条由核苷酸(DNA或RNA)组成的线性序列,是表达基因信息的物质基础。

天然基因序列通常以ATCG(DNA)或AUCG(RNA)四种字母作为基本单元,组成一些特定的字符串,例如“ATGACAAGCTTCTCAGTCAAGG”就代表了一个简单的DNA序列。

基因序列的长度可以非常巨大,微生物基因有数百个核苷酸,而人类基因的长度则通常在数万个核苷酸到数百万个核苷酸之间。

基因序列可以分为编码区和非编码区,其中编码区包含了编码蛋白质的基因的信息,而非编码区则包含了调节元件、基因启动子、转录因子结合位点等信息。

基因序列的分析方法直观分析法最原始、最简单的基因序列分析方法,是通过人工直接查看基因序列,了解其中蕴含的信息。

这种方法最常用于微生物遗传学研究中,早期的遗传学家利用这种方法,解析了许多微生物路径方式和代谢途径的信息。

但是这种方法存在着许多缺陷,例如需要繁琐耗时地逐个查看碱基,对于长度较长的基因序列来说,不仅容易犯错,而且很难发现潜在的模式和规律。

计算机分析法随着计算机科学的发展,基因序列的计算机分析方法也得到了广泛应用。

为了更好地描述基因序列,科研工作者将碱基序列转换为字符串,并进行序列分析和比对。

目前,计算机分析方法主要包括序列比对、序列聚类、序列模式识别等几个方面,具体如下:1.序列比对分析序列比对分析是将不同物种的基因序列进行比对,找出两方之间的相似点和差异点。

一方面可以为进化分析和生物系统学研究提供基础支持,另一方面还可以通过比对得到基因的同源模板序列和保守区域序列等信息。

2.序列聚类分析序列聚类分析是将基因序列进行分类,并划分出相互关系紧密、同源性大的序列群。